2025年4月19日の共同通信報道によると、ケアマネジャーの33.7%が過去1年以内にカスタマーハラスメント(カスハラ)を経験しました。これは労働者全体の3倍に相当し、利用者家族からの暴言や不当要求が主因とされています。(※1)

本記事では最新データを踏まえ、ケアマネ業務の魅力からカスハラが起こりやすい背景、プロが実践する対処策までを網羅。転職・休職を考える前に知っておきたい情報を専門的かつわかりやすくまとめます。

※1 参考資料 共同通信 ケアマネ、33%がカスハラ経験 介護現場、利用者の暴言目立つ 2025.4.19

- ケアマネジャーとは? ― 役割・魅力と今後の需要

- 最新調査:33%がカスハラ被害 ― 数字で見る現状

- カスハラが起きやすい3つの場面と根本要因

- 心が折れる前に…ケアマネが抱えるストレスと“うつ”リスク

- それでも続けたい! ケアマネ業務のやりがいと成長機会

- プロが教えるセルフケア&組織でできるカスハラ対策

- 「辞めたい」と感じたら ― 5ステップで整理する進路と選択肢

- ケアマネに向いている人・向いていない人チェックリスト

- キャリア戦略:居宅 vs 施設 vs 地域包括 ― 転職前に比較すべき5項目

- まとめ:ケアマネが安心して働ける環境づくりのために

ケアマネジャーとは? ― 役割・魅力と今後の需要

ケアマネの主な業務フロー(アセスメント〜モニタリング)

ケアマネジャー(介護支援専門員)の仕事内容は、利用者の生活課題を把握するアセスメントから、ケアプラン作成、サービス担当者会議の運営、実施状況のモニタリングまでを一貫して担う点に最大の特長があります。

こうしたプロセスが抜けると、自立支援の質が下がり介護費の無駄も拡大するため、制度はケアマネを要に設計されています。厚生労働省のガイドラインもアセスメントとモニタリングを「支援の質を左右する核心工程」と位置づけ、具体的な手順を示しています。

この業務フローを総合的に回せる専門家は介護現場で他におらず、ケアマネの存在は高齢者と家族の安心を支える生命線といえます。

引用元:厚生労働省 (参考資料3)ケアマネジメントのあり方 P.3

日本の高齢化率とケアマネ需要の将来予測

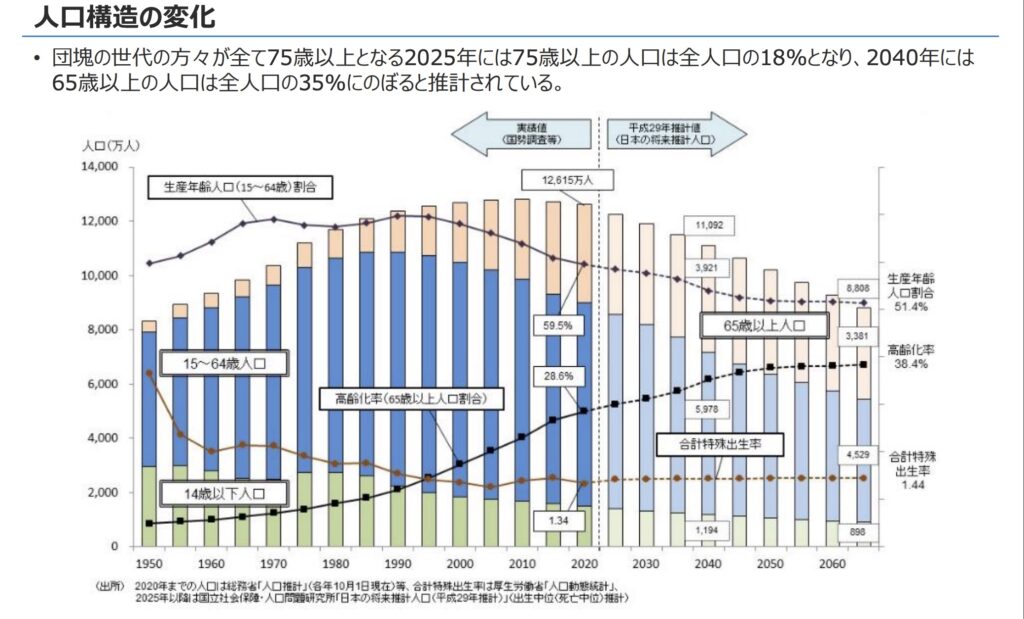

2025年には75歳以上人口が全体の18%、2040年には65歳以上が35%に達する見通しで、要介護高齢者は引き続き増加します。

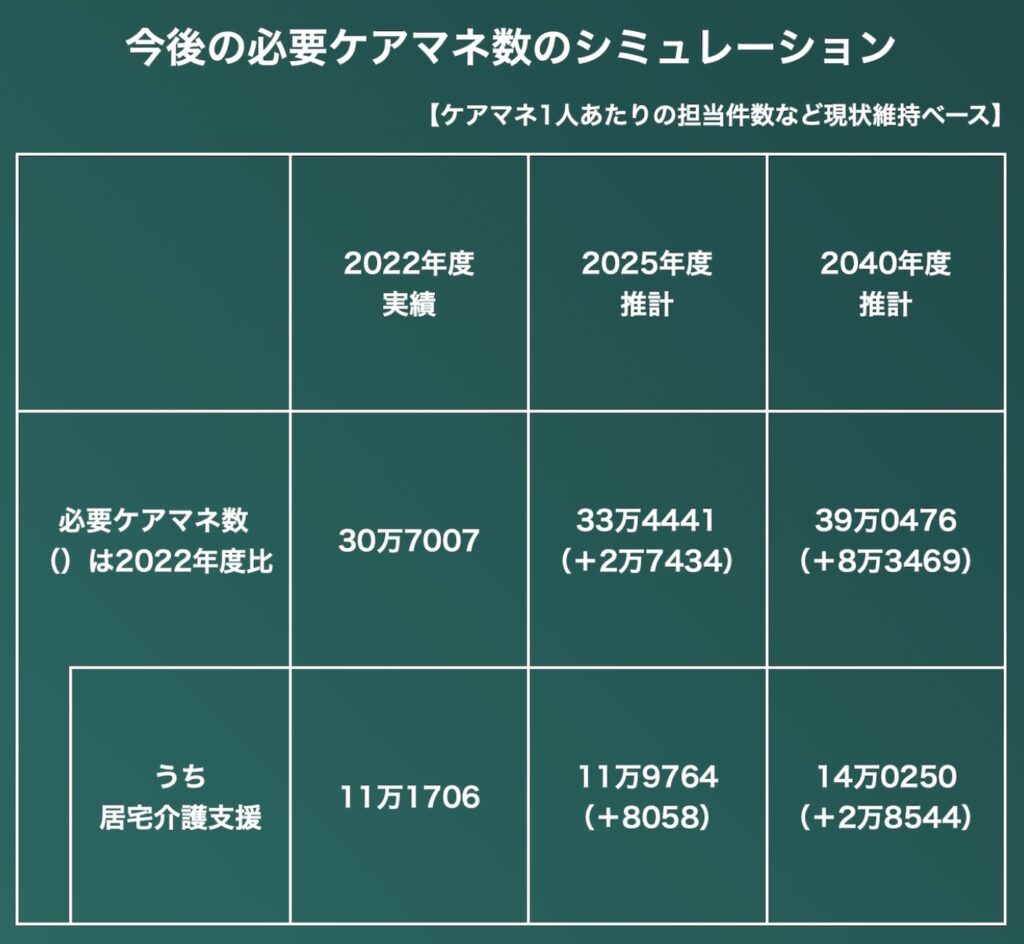

ところが厚労省シミュレーションでは、2022年度比で2025年度に約2万7千人、2040年度に約8万3千人のケアマネ不足が生じると推計されています。

つまり「ケアマネ 仕事内容」を理解し専門資格を取得すれば、全国どこでも長期的な求人ニーズが見込める状態です。

引用元:株式会社 日本総合研究所 介護分野及び福祉機器産業の将来像とロードマップ策定等に関する調査 P.9

引用元:NDソフトウェア株式会社 人手不足のケアマネ、2040年までに8万人超の増加が必要 国推計 人材確保・生産性向上が不可欠 2024.4.25

ケアマネならではのやりがい:感謝・専門知識の深化

ケアプランが功を奏して「在宅生活が続けられた」「家族の介護負担が軽くなった」といった声を直接受け取れるのはケアマネならではの魅力です。日本介護支援専門員協会の最新調査でも、回答者の約7割が「利用者・家族からの感謝」をやりがいの理由に挙げました。

加えて、医療・福祉・法律・住宅改修など多分野の知識が日々アップデートされるため、専門家として成長を続けられる点も「ケアマネ 魅力」の大きな要素です。

最新調査:33%がカスハラ被害 ― 数字で見る現状

調査概要(日本介護支援専門員協会・N=1,293)

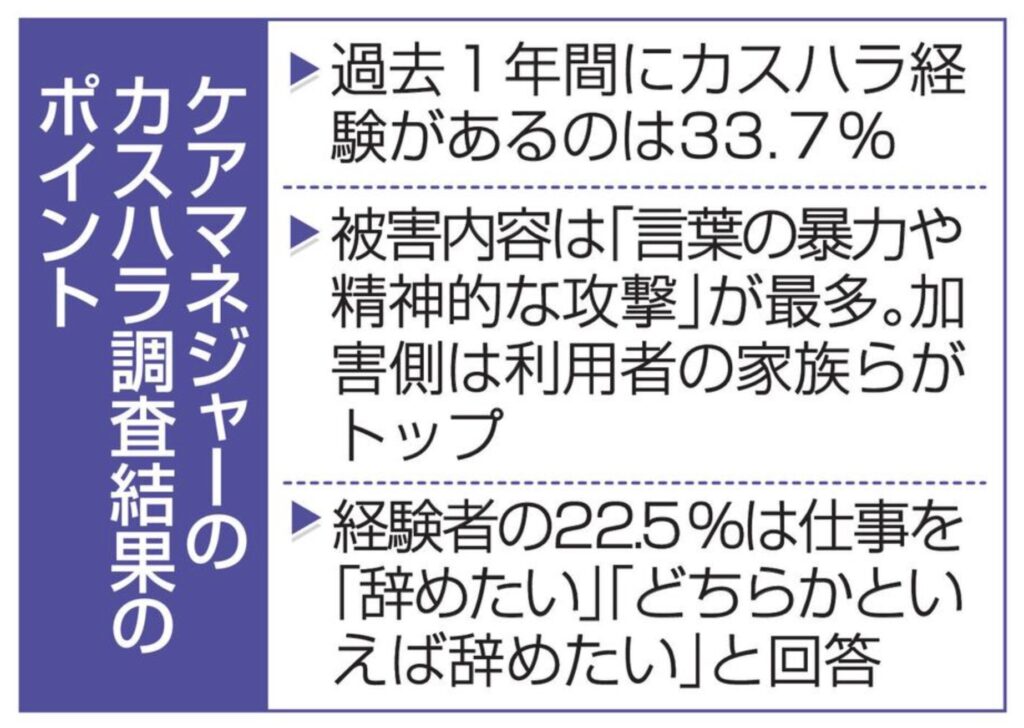

2024年11〜12月に実施された協会調査は会員1,293人を対象とし、2025年4月19日に速報値が報じられました。(※1)過去1年以内にカスタマーハラスメント(カスハラ)を受けたケアマネは33.7%に上り、深刻さが浮き彫りになっています。

※1 参考資料 共同通信 ケアマネ、33%がカスハラ経験 介護現場、利用者の暴言目立つ 2025.4.19

被害内容 TOP3:暴言 70.6%/過度な要求 55.7%/根拠なきクレーム 43.8%

被害実態を見ると、「言葉の暴力・精神的攻撃」が70.6%で最多、次いで「過度・不当な要求」55.7%、「根拠のないクレーム」43.8%と続きます。こうした攻撃はケアマネの自尊感情を揺さぶり、業務遂行を著しく阻害します。

加害者は誰か? 家族 71.8% > 利用者本人 44.3%

加害者の内訳では、利用者家族・身元保証人が71.8%と突出し、利用者本人は44.3%。家族の不安や負担がケアマネに向けられやすい構造が見て取れます。現場では説明時間の確保や第三者同席など、家族対応への追加策が急務です。

引用元:共同通信 ケアマネ、33%がカスハラ経験 介護現場、利用者の暴言目立つ 2025.4.19

労働者全体との比較(10.8%)で「約3倍」の衝撃

厚労省の2023年度ハラスメント実態調査では、一般労働者で顧客等からカスハラを受けた割合は10.8%でした。(※2)ケアマネの33.7%という数字はその約3倍に相当し、介護特有の立場の弱さがカスハラ頻発の土壌になっていることを示しています。業界全体での防止策強化はもはや待ったなしと言えるでしょう。

※2 厚生労働省 職場におけるハラスメント対策シンポジウム カスタマーハラスメント対策の現状について 成蹊大学法学部教授 原 昌登 2024.12.10

カスハラが起きやすい3つの場面と根本要因

利用者家族との板挟み:サービス調整・費用負担交渉

ケアマネは「サービス担当者会議」で事業所側の提供可能枠と家族の希望額をすり合わせる責任を負います。制度上、要介護度や支給限度基準額には上限があるため、希望に沿えない場合は「なぜ払っているのに受けられないのか」というクレームが集中します。

日本介護支援専門員協会の最新調査でも、カスハラ加害者の71.8%が家族であることが判明し、ケアマネが最も矢面に立たされやすい相手であることが裏づけられました。交渉前に根拠資料を共有し、第三者(主任ケアマネや医師)を同席させる“トライアングル体制”を敷くと「ケアマネ 家族 クレーム」を未然に防ぎやすくなります。

制度説明時の誤解と不信感

介護保険制度は自己負担割合・区分支給限度額・特定事業所加算など専門用語が多く、説明が一度で伝わらないことが少なくありません。「無料で受けられると思っていた」「ケアマネは何をしてくれるのか分からない」といった誤解が不信感を生み、質問が攻撃的なトーンに変わるケースが目立ちます。

図解入りパンフレットや動画で事前学習を促し、面談時間を確保してストレス要因を“可視化”することでトラブルは大幅に減少します。キーワードに直結するケアプラン 変更 トラブルも、制度理解の不足が火種になることが多い点を意識しましょう。

ケアプラン変更・サービス縮小時の不満爆発

利用者のADL改善や要介護度変更でサービス量を減らすと、「勝手に削った」「高い保険料を払っているのに」と不満が噴出します。

特に訪問介護回数の削減やデイ利用日の振替は生活リズムに直結するため、怒りがハラスメント行為に転じやすい局面です。サービスを減らす理由だけでなく、減らしたあとも利用者の生活機能がどの程度保たれる見込みかを、FIM(機能自立度評価)やBI(バーセルインデックス指数)などの客観的な点数を添えて示すことで、家族にも納得してもらいやすくなります。ケアマネ同士のケースカンファで“想定質問”を洗い出しておくのも有効です。

心が折れる前に…ケアマネが抱えるストレスと“うつ”リスク

相談相手がいない組織構造

全国の居宅介護支援事業所の約3割はケアマネ1~2名体制で、主任ケアマネが不在の事業所も少なくありません。背中を預けられる同僚が近くにおらず「判断が正しいか確認できない」孤立感がメンタルヘルスを悪化させ、ケアマネ うつ病の温床になります。

行政・協会が推進する「地域スーパーバイザー制度」やオンラインピアサポートに早期参加し、悩みを“外に見える化”することが第一歩です。

理想と現実のギャップ/業務量過多

NCCUの2024年調査では、本来業務外であるはずの「ペットや植物の世話」を経験したケアマネが1割強、入退院用品の手配を“やらざるを得なかった”人が5割を超えました。(※3)

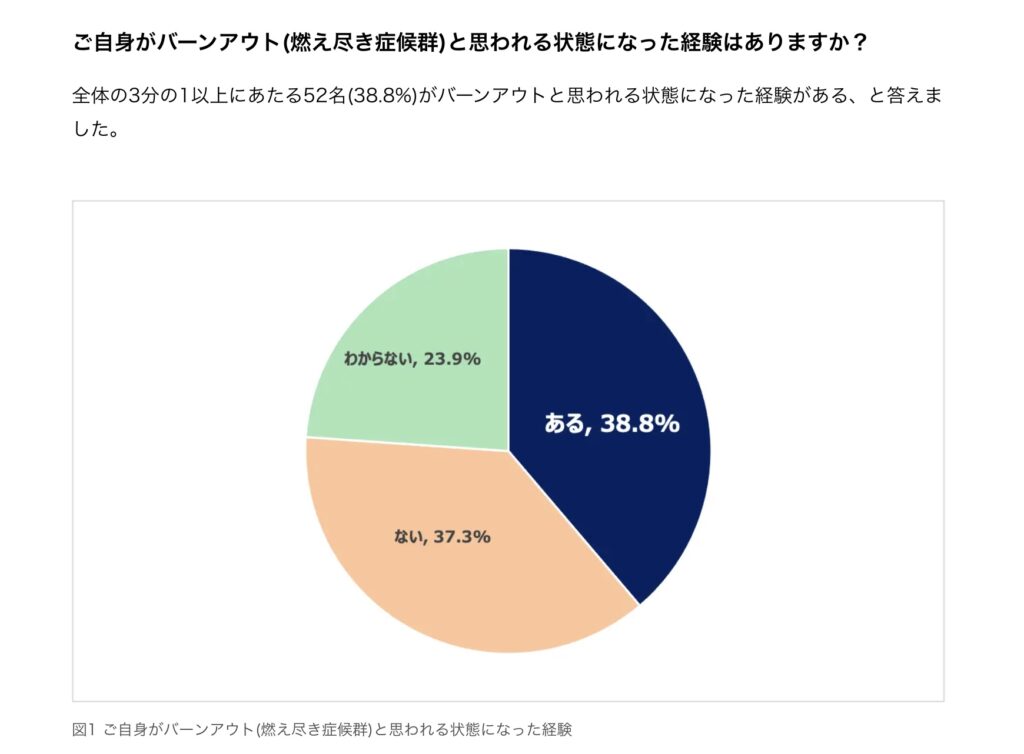

こうした“守備範囲無制限”状態が続くと、「自分の仕事は何か」というアイデンティティが揺らぎ、ケアマネ 辞めたい 理由の筆頭に挙がるバーンアウトへ直結します。担当件数・訪問回数・書類作成時間を可視化し、事業所内での役割分担再設計が欠かせません。

※3 ケアマネドットコム ケアマネ業務のあいまいさはどこから? 「自己暗示」を強いられる環境にも問題あり 2024.6.4

更新研修・処遇改善逆転現象が招くモチベーション低下

2024年改定後、更新研修受講料の全国平均は59,159円に達し、3人に1人が全額自腹という調査結果が報じられました。(※4)研修時間も32~88時間と長く、業務と並行受講する負担が「割に合わない」と感じさせる要因です。

介護職員処遇改善加算の対象外であることも重なり、介護職員より低賃金となる“逆転”が生じる地域もあります。資格維持コストを事業所補助に切り替え、研修オンライン化を活用して残業を抑える仕組みが急務です。

※4 まごころ介護 ケアマネ更新研修の費用が高騰!3人に1人が自腹で負担する現状と対策 2025.2.6

早期サイン:睡眠障害・離職準備・バーンアウト指標

厚労省の労働安全衛生調査では、強いストレスを抱える労働者の約73%が実際に相談しているものの、相談相手は家族・友人が中心で専門家活用は2割未満でした。(※5)

眠れない・出勤前に動悸がする・転職サイトを長時間眺める――これらはバーンアウトの黄信号です。体調メモを作り客観視する、産業医面談やEAPにつなげる、年次有給を分割取得し“脳を休める”など、ケアマネ うつ病の芽を早期に摘む行動が不可欠です。

※5 厚生労働省 令和5年 労働安全衛生調査(実態調査)の概況 2024.7.25

それでも続けたい! ケアマネ業務のやりがいと成長機会

利用者・家族からの直接の感謝

利用者や家族に「ケアプランのおかげで在宅生活が続けられた」と言われる瞬間ほど、ケアマネの心が報われる場面はありません。

令和6年度に西日本の社会福祉協議会が行った満足度調査では、回答者の79.2%が「ケアマネに感謝している」と回答し、自由記述でも〈感謝しっぱなし〉という声が複数寄せられました。 (※6)感謝が可視化される仕事は少なく、その言葉がモチベーションとなって専門職としての継続意欲を高めます。

※6 令和6年度居宅介護支援(ケアマネジャー)利用者満足度調査結果 精華町社会福祉協議会 居宅介護支援係 2024.10

幅広い医療・福祉知識がキャリア資産に

アセスメントやモニタリングを通じて、医療・リハ・福祉用具・住宅改修・公的扶助など多領域の知識が一気通貫で身につきます。日本介護支援専門員協会は2024年度からeラーニング型「キャリアアップ研修」を拡充し、修了者には地域包括支援センターや自治体相談員への登用例も報告されています。

取得した専門知識は転職・昇進・独立コンサルなど多方面で再利用でき、長期的に“職業寿命”を延ばす武器になります。

日勤中心でライフスタイルを整えやすいメリット

現場介護に比べ夜勤のない勤務形態が主流で、土日祝休みの事業所も多いことから「子育てと両立できる」「生活リズムが安定する」という声が多数。

求人情報サービスの働き方解説でも、ケアマネは“基本的に日勤のみ”と明記されています。 就業後に研修や大学院で学び直す人も増えており、ワークライフバランスを保ちながらキャリアアップできる点は大きな強みです。

プロが教えるセルフケア&組織でできるカスハラ対策

体調管理とワークライフバランス(運動・睡眠・趣味)

バーンアウト経験率が約4割に上るとの2024年民間調査結果は、まず“自分のエネルギータンク”を守る必要性を示しています。

週150分の有酸素運動、就寝90分前の入浴、趣味時間の確保――これらはストレスホルモンを下げ、判断ミスや衝動反応を減らすと実証されています。

引用元:株式会社ウェルビト “バーンアウト(燃え尽き症候群)”の原因と予防法を専門家が解説! 2024.11.12

早めに相談できる窓口・ピアサポート構築

相談相手がいない孤立状態は、ハラスメント被害とメンタル悪化の双方を増幅させます。

事業所外の主任ケアマネコミュニティ、県支部のスーパーバイザー相談室、協会のオンライン掲示板など“顔出し不要の場”を複数持つことで、問題が深刻化する前に助けを得やすくなります。

事業所の仕組み:対応マニュアル・記録保全・第三者機関連携

厚労省指針は事業主に①方針周知②相談体制③事実確認④再発防止を義務付けています。(※7)

具体的には、「暴言を受けたら即メモ+ICレコーダー保存」「対応は原則2名以上で行う」「録音・記録は週1回リスク会議で共有」など、フローをルール化することで職員個人に責任が集中しない環境を整えます。

※7 厚生労働省 職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産等、育児・介護休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)

行政・協会が進める支援策と最新ガイドライン

協会は2025年に「カスハラ対応ガイドライン(第2版)」を発行予定で、モデル事業所24施設の成功事例を公開予定です。また厚労省は介護版カスハラ対策マニュアル作成を各都道府県に要請中で、作成費の補助事業も検討されています。

これら公的リソースを活用し、カスハラ 対応 マニュアルを自事業所仕様に落とし込めば、ケアマネ自身の“自己防衛”と組織のリスクマネジメントを同時に強化できます。

7. 「辞めたい」と感じたら ― 5ステップで整理する進路と選択肢

ケアマネの離職率は10.0%と介護職全体よりやや低い水準ながら、月に何度も「辞めたい」と検索する人は少なくありません。感情に流されず最良の選択をするには、行動を5段階に分けて可視化するのが最も効率的です。

ケアマネに向いている人・向いていない人チェックリスト

向いている5条件

- 計画的にタスクを管理できる

- 多職種と円滑にコミュニケーションが取れる

- 突発的な出来事にも臨機応変に対応できる

- 根拠や数値で説得する論理性がある

- 長期的に利用者に寄り添う忍耐力がある

これらの資質があると、複雑なケースでも冷静にハンドリングでき、利用者満足と自分の達成感の両方を得やすくなります。

向かない5条件

- 自分流にこだわり柔軟に変えられない

- 感情の起伏が激しく攻撃的な言動が出やすい

- デスクワークが極端に苦手

- 他者の意見を軽視しがち

- 制度やICT変化への適応を拒む

自分の特性がこれらに当てはまる場合は、ケアマネではなく介護現場の直接支援や相談援助職など、別のフィールドを検討したほうが伸び伸びと働ける可能性があります。

これらのチェックポイントを自己診断に使えば、「ケアマネ 向いている人・向いていない人」という疑問に対し、主観ではなく具体的行動特性で判断できるようになります。

キャリア戦略:居宅 vs 施設 vs 地域包括 ― 転職前に比較すべき5項目

居宅ケアマネと施設ケアマネ、そして地域包括支援センターのケアマネ(主任ケアマネを含む)では、働き方が大きく異なります。「ケアマネ 転職」を検討する際は、次の5ポイントを数値で照らし合わせるとミスマッチを防げます。

業務範囲・一人当たり利用者数

居宅はケアプラン作成に加え多職種連携・給付管理まで一気通貫で担当し、平均利用者数は31.8人(上限は報酬改定で44人)です。施設は生活全般を把握しやすい反面、入退所調整や医師連携が多く、実担当は50人前後。地域包括は要支援者・総合事業まで扱うため、件数は少なくても相談領域が広くなります。

残業・オンコール

訪問・書類の〆切が集中する居宅は残業が月10〜20時間と最も多い傾向。施設は夜間のオンコール当番がある代わりに残業は少なめ。地域包括は自治体行事や地域会議で夕方以降の業務が発生しやすいものの、シフト制導入で調整しやすい施設が増えています。

チーム構成・相談体制

居宅の3割はケアマネ2名以下で孤立しやすいのに対し、施設は看護師・介護職が常駐し相談しやすい環境。地域包括は保健師・社会福祉士とチームを組むため幅広い助言を得られますが、主任ケアマネ資格が求められるケースが多い点に注意が必要です。

給与モデル・処遇改善加算

平均年収は居宅・施設ともに約430万円で大差ありませんが、施設は夜勤手当が付く場合があり+20〜30万円を見込めます。処遇改善加算は介護職向けで、ケアマネには直接入らないためボーナス比率を確認することが重要です。

スキルアップ・管理職ルート

居宅は主任ケアマネ研修→居宅管理者→法人本部SVと専門職ルートが明確。施設は介護課長・施設長などマネジメント昇進が狙えます。地域包括は自治体職員への転籍や地域包括ケアの政策担当など「公的キャリア」への道が開けるのが魅力。

| 比較項目 | 居宅ケアマネ | 施設ケアマネ | 地域包括(主任) |

|---|---|---|---|

| 業務範囲・利用者数 | 給付管理まで一貫/平均32人 | 入退所調整など/約50人 | 総合相談・地域支援/件数少なめ |

| 残業・オンコール | 月10〜20h/夜間対応なし | 残業少・夜間オンコール有 | 行事で夕方以降業務あり |

| 相談体制 | 少人数事業所では孤立しがち | 多職種常駐で相談しやすい | 保健師・社福とチーム対応 |

| 給与モデル | 年収430万円前後 | 夜勤手当で+20〜30万円 | 自治体基準+地域手当 |

| キャリアパス | 主任→管理者→SV | 介護課長→施設長 | 自治体職員・政策担当 |

まとめ:ケアマネが安心して働ける環境づくりのために

ケアマネの33%がカスハラを受け、業務量・研修負担・処遇逆転に悩む現状は“放置すれば制度崩壊”につながります。それでも多くのケアマネがやりがいを感じて続けているのは、高齢者と家族の人生を支える手応えがあるからです。

読者にできるアクションは3つあります。

①この記事をSNSで共有し、現場のリアルを周知する。

②地域のケアマネと情報交換し、成功事例やカスハラ対策を水平展開する。

③自治体のパブリックコメントや協会アンケートに積極的に回答し、制度改善の声を届ける。

政府は2025年度報酬改定でカスハラ対応加算や更新研修負担軽減を検討中です。現場の声が強く反映されるよう、署名活動や議員への陳情も選択肢に加えましょう。ケアマネが安心して働ける仕組みづくりは、地域包括ケアシステムを持続させる鍵です。

コメント