「熱が上がったり下がったりする」「尿のにおいが強い」「なんとなく元気がない」——高齢者によく見られるこれらの症状、実は“尿路感染症”かもしれません。

介護施設や在宅介護の現場では、尿路感染症の発見が遅れて重症化し、入院や再発を繰り返すケースが後を絶ちません。

本記事では、介護のプロが押さえるべき尿路感染症の原因・症状・予防・初期対応までを徹底解説。カテーテルやおむつの適切な扱い方、衛生管理、医療連携のポイントなど、現場で“今すぐ役立つ”実践知識を提供します。

尿路感染症とは?介護現場でなぜ問題になるのか

尿路感染症とは|膀胱炎・腎盂腎炎を含む疾患群

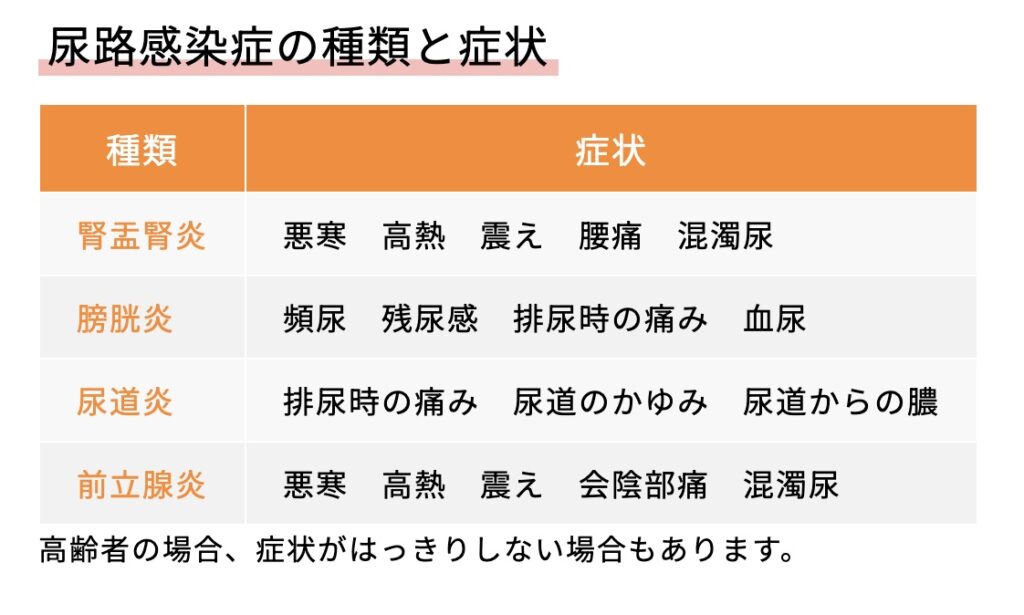

尿路感染症とは、尿の通り道である腎臓・尿管・膀胱・尿道などに細菌が侵入して炎症を起こす疾患群です。

膀胱炎や腎盂腎炎といった感染症が代表的で、軽度の排尿痛から高熱や全身状態の悪化まで、症状の幅が広いことが特徴です。

特に高齢者の場合、自覚症状が乏しく、気づかないまま重症化してしまうケースも少なくありません。

例えば、排尿時の痛みを訴えない代わりに「なんとなく元気がない」「せん妄が出た」など、非典型的な症状として現れることが多いのです。

このため、介護現場では「尿路感染症に見えにくい尿路感染症」に注意が必要です。表に出にくい症状だからこそ、職員の観察力とチームでの情報共有が感染拡大・重症化の防止につながります。

高齢者に多い理由と介護施設での課題

尿路感染症は、高齢者に特に多い感染症のひとつです。その背景には、加齢による免疫力の低下や、排尿機能の変化、基礎疾患の存在などが影響しています。

さらに、介護施設ではオムツの使用や排尿の自己コントロール困難などが重なり、発症のリスクがさらに高まります。

実際、介護老人保健施設や特別養護老人ホームでは、年間を通してもっとも多く見られる感染症の一つがこの尿路感染症です。入所者の平均年齢が高いことに加え、複数の介護職員が関わる中で、ちょっとした変化を見逃しやすい環境も要因の一つです。

そのため、施設では尿の観察記録やおむつ交換時のチェックシートを用い、排尿状況を客観的に見える化する取り組みが推奨されます。個人では気づけなくても、チームでの情報共有によって早期発見が可能になります。

尿路感染症が介護現場に及ぼすリスクと影響

尿路感染症は、介護現場にさまざまなリスクをもたらします。高齢者の健康悪化だけでなく、職員の負担増、医療費の上昇、感染拡大など、多方面に影響を与えます。

例えば、感染が重症化して入院となった場合、ADL(日常生活動作)が低下し、そのまま寝たきりになる方も少なくありません。さらに、認知症の進行や誤嚥性肺炎のリスクも高まります。

また、感染対策としてのおむつ交換頻度の見直し、カテーテルの管理強化、手指衛生の徹底など、介護職員の業務も大きく増加します。

感染症の発症をゼロにすることは難しくても、感染を早期に察知し、悪化させない仕組みを整えることで、現場の安全と入所者の健康を守ることが可能になります。

引用元:アクティ 「おむつ」と向き合うヒトの感染症対策

高齢者が尿路感染症にかかりやすい6つの原因

免疫力の低下と基礎疾患の存在

高齢者は加齢とともに免疫機能が低下し、細菌やウイルスに対する抵抗力が弱まります。これは尿路感染症にも当てはまり、若年者なら自然に排除できる菌でも感染症に発展するリスクが高まります。

さらに、糖尿病や脳血管疾患などの基礎疾患を持つ高齢者は、感染に対する感受性がより高くなります。血糖値のコントロールが不安定な糖尿病患者では、感染が長引いたり、繰り返したりする傾向も見られます。

実際に、慢性疾患を抱える高齢者においては、年に複数回、尿路感染症での抗生剤投与や入院を経験することも珍しくありません。

免疫力と基礎疾患の管理は、感染予防の最初の一歩であり、医師や家族との情報共有も重要です。

残尿・排尿障害(前立腺肥大、神経因性膀胱など)

排尿後に膀胱内に尿が残る「残尿」は、尿路感染症のリスクを高めます。尿は本来、膀胱から外に出されることで感染源となる細菌を洗い流す役割を果たしますが、残尿があると細菌が膀胱内にとどまり、繁殖しやすくなります。

高齢男性に多い前立腺肥大症や、脳卒中後遺症・パーキンソン病などによる神経因性膀胱は、こうした排尿障害を引き起こします。

介護現場でも、日中のトイレ回数が少ない方、排尿の勢いが弱い方には要注意です。排尿後の残尿感を訴えないケースもあるため、膀胱エコーなどの医療的評価も選択肢に入れるとよいでしょう。

おむつと陰部の衛生状態

おむつの使用は、高齢者介護において不可欠ですが、使い方を誤ると尿路感染症の原因となることがあります。特に、長時間のおむつ装着による蒸れや菌の繁殖、陰部の不衛生状態は感染リスクを高めます。

加えて、便との接触がある場合、肛門周囲の大腸菌が尿道に入り込みやすく、女性高齢者では膀胱炎の原因になります。

おむつ交換の頻度を減らすと皮膚トラブルと感染リスクが同時に増します。介護現場では、「できるだけ交換回数を減らしたい」気持ちと、「衛生管理」の両立が課題となることもあります。

陰部洗浄のタイミングや手順、交換時の清潔操作の徹底など、職員全体での基準化と研修が感染予防に直結します。

尿道カテーテルの長期使用

尿道カテーテルは、排尿困難な高齢者にとっては必要不可欠な医療処置ですが、同時に感染リスクの高い医療器具でもあります。

外部と体内をつなぐチューブ状の構造は、細菌が容易に尿路へ到達できるルートになってしまいます。

特に、長期にわたり留置カテーテルを使用している高齢者では、日常的に膀胱内に菌が存在する「無症候性細菌尿」の状態となりやすく、これが急性腎盂腎炎へ進行することもあります。

介護職員としては、カテーテルの固定、尿袋の位置、排泄時の取り扱いに細心の注意を払う必要があります。医療職との連携のもとで、定期的な交換や必要性の再評価を行うことが望まれます。

水分摂取不足と排尿機能の低下

高齢者は喉の渇きを感じにくく、水分摂取量が不足しがちです。これにより、尿の量が減り、細菌を洗い流す自浄作用が働きにくくなります。

また、脱水状態になると尿が濃縮され、膀胱内の菌が繁殖しやすい環境ができてしまいます。

現場では、「むせるから水はあまり飲ませないように」と言われることもありますが、工夫次第で摂取量を確保できます。ゼリー飲料やスープを活用する、こまめに声かけして促すなどの対応が有効です。

排尿障害を伴う方には、トイレ誘導のタイミングや間隔も工夫し、自然排尿の促進を図ることが感染症予防に直結します。

女性の更年期変化と解剖学的要因

女性高齢者は、男性に比べて尿路感染症にかかりやすい構造的特徴があります。尿道が短く、膣や肛門が近接しているため、外部からの細菌が膀胱へ到達しやすくなっています。

加えて、更年期以降はエストロゲンの減少によって膣内の自浄作用が低下し、善玉菌である乳酸菌(ラクトバチルス)が減少。これにより、外部からの細菌が増殖しやすくなります。

このような背景を理解し、陰部ケアや排尿誘導に性別と年齢に応じた配慮を加えることが、介護現場での質の高い感染予防ケアにつながります。

※ 排泄介助に役立つ最新情報について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/haisetucare-adlqolkoujou/

※ 介護職の転職を成功させる方法について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/careworker-jobchange/

こんな時は要注意!尿路感染症の観察ポイント

尿の異常(におい・濁り・血尿)

尿路感染症の最も分かりやすいサインの一つが、尿の見た目やにおいの変化です。

「濁っている」「アンモニア臭が強い」「血が混じっている」などの変化は、膀胱や尿道に炎症が起きている可能性があります。

とくに、普段は無色透明に近い尿が白く濁っていたり、赤みを帯びている場合は注意が必要です。施設では、パッドやおむつを開けたときのにおいや色の観察を習慣にしておくことで、早期発見につながります。

尿の観察は、特別な医療知識がなくても可能な感染予防の第一歩です。毎日の排泄支援の中で「いつもと違う尿」に気づける職員の視点が、重症化を防ぐカギになります。

発熱・寒気・熱の上がり下がり

高齢者の発熱は、感染症の重要なサインです。特に尿路感染症では、38度以上の高熱や、寒気を伴う急な体温上昇がよく見られます。

しかし、高齢者の場合は典型的な発熱パターンを示さず、「熱が上がったり下がったりする」「微熱が続く」といった不定の症状になることも少なくありません。

また、抗生物質開始後に一時的に熱が下がっても、根本の感染が治まっていないケースもあるため、体温の変化を複数日単位で確認することが重要です。

毎日のバイタルチェックだけでなく、「夜だけ熱が上がる」「昼は元気でも夕方にぐったりする」などのパターンをスタッフ間で共有することが、医療機関への早期連携に繋がります。

頻尿・排尿痛・残尿感

尿路感染症の典型的な症状として、排尿にまつわる変化があります。頻繁にトイレへ行く、排尿時に痛みや灼熱感がある、排尿してもスッキリしないなどの訴えは、膀胱や尿道の炎症によるものです。

高齢者の中には、こうした症状をうまく表現できない方もいますが、「トイレに行った直後にまた行きたがる」「排尿後に表情がしかめ面になる」といった様子から察知できる場合があります。

これらのサインは、感染が膀胱レベルにとどまっている段階で見つかるケースも多く、早期発見・治療により悪化を防げる可能性があります。普段の排泄支援の中で、“些細な変化”に気づく目が求められます。

認知症高齢者の“元気がない”というサイン

認知症を持つ高齢者では、「お腹が痛い」「トイレが近い」といった症状を言葉で伝えることが難しくなります。そのため、尿路感染症の兆候として、「なんとなく元気がない」「食欲がない」「目を合わせない」といった非典型的な変化に注意が必要です。

特にせん妄(意識混濁)や、突発的な怒り・混乱などの行動変化は、感染がきっかけとなって引き起こされている可能性があります。

介護現場では、認知症利用者の「いつもとの違い」に最も敏感なのは日々接している職員です。その小さな気づきが医師の判断や検査の契機となり、感染の早期発見につながります。

※ 認知症ケアについて詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/ninntisyou-syoujou-kaisetu/

無症候性感染と過剰検査の問題

高齢者の中には、症状がまったく現れない「無症候性細菌尿」の状態であっても、尿の中に細菌が見つかることがあります。これは必ずしも「治療すべき感染症」ではなく、安易な抗生剤投与は副作用や耐性菌のリスクを高めます。

一方で、微熱や尿の異常があるだけで毎回検尿・投薬を行うと、必要のない医療介入が常態化してしまう恐れもあります。

現場では、症状の有無・程度を丁寧に観察した上で、検査や医師への報告の判断を行うことが大切です。「菌が出たから治療」ではなく、「症状+菌」であるかを見極める視点が求められます。

尿路感染症を防ぐ!介護現場での排泄ケアと日常対策

適切な水分摂取と排尿促進

尿路感染症の予防には、まず「尿をためない」「菌を排出する」ことが基本です。そのためには、こまめな水分補給と、自然排尿の促進が最も重要です。

高齢者は喉の渇きを感じにくく、自発的に水を飲むことが少なくなります。飲水量が減ると尿量も減り、細菌が膀胱にとどまりやすくなります。

介護現場では、ゼリー状の水分補助食品や、好みの飲み物を活用しながら、1日1,000~1,500ml程度の水分摂取を目指しましょう。トイレ誘導も合わせて行うことで、排尿のリズムが整い、感染予防効果が高まります。

おむつ交換の頻度と選び方

おむつは高齢者の尊厳ある生活を支える重要なケア用品ですが、使い方次第で感染リスクを左右します。長時間の使用や、パッドの重ね使い、湿ったままの着用は、細菌繁殖の温床となります。

特に、排尿後すぐに交換されず長時間放置された場合、陰部に雑菌が繁殖し、尿道から膀胱への感染につながる恐れがあります。

交換の目安時間を決めて記録を取りながら、状態に応じた素材や通気性の良い商品を選ぶことも重要です。「もったいないから」と交換を後回しにせず、適切な頻度で清潔を保つことが、感染予防に直結します。

陰部の清潔保持と感染予防のケア技術

尿路感染症を防ぐには、陰部の衛生管理が欠かせません。特におむつ使用者や失禁のある方では、尿や便が皮膚や尿道に残ることで、感染源となる細菌が増殖しやすくなります。

陰部洗浄は、ただ洗えばよいというものではなく、清拭の方向(女性なら前から後ろ)、洗浄剤の選び方、拭き取りのやさしさなど、細かい技術が求められます。

感染予防のためには、職員間で共通の手順を持つことが大切です。施設ごとのマニュアル化やOJTによる技術共有により、誰がケアをしても一定レベルの清潔保持が実現できます。

排尿パターンの把握と記録の活用

尿路感染症の予防と早期発見のためには、排尿のタイミング・量・回数などを把握することが非常に重要です。

日々の記録をとっていれば、「普段は2時間おきに排尿していたが、今日は4時間出ていない」「夜間に頻繁にトイレへ行くようになった」など、わずかな変化に気づくことができます。

特に認知症の方や訴えが難しい方の場合、職員の記録が唯一の情報源となることもあります。記録と実際の観察を組み合わせることで、排泄のリズムと体調変化を捉えやすくなり、感染リスクの低減に貢献します。

排泄ケア計画に感染予防を組み込む工夫

尿路感染症を予防するには、個別の排泄ケア計画に感染予防の視点を取り入れることが効果的です。

「こまめな水分補給を意識する」「排尿後は陰部を清潔に保つ」「日中はトイレ誘導を優先する」といった項目を明記することで、チーム全体が一貫した対応を取りやすくなります。

また、定期的にケア計画を見直し、「最近感染症が多い」「トイレの回数が減っている」といった現場の実情を反映させることも大切です。

感染予防は一人の努力では完結しません。全職員が同じ目標に向かって取り組むために、計画への明記とチームでの共有が欠かせません。

高齢者の生活習慣改善で感染リスクを下げる方法

身体を冷やさない工夫と衣類の管理

高齢者は体温調節機能が低下しており、身体が冷えると膀胱や尿道の血流が悪くなり、免疫力も低下します。その結果、尿路感染症を引き起こすリスクが高くなります。

特に下半身の冷えは排尿トラブルに直結します。夜間や早朝の冷え込みが激しい時期には、腹巻きやレッグウォーマー、電気毛布の活用など、下半身を中心に冷やさない工夫が重要です。

介護現場では、「本人が暑がっていないか」だけでなく、「自分で調整できているか」「夜間冷えていないか」など、体調と衣類のバランスを定期的に確認することが予防に繋がります。

栄養バランスのとれた食事

栄養状態の悪化は、免疫力の低下を招き、感染症にかかりやすくなります。特にたんぱく質・ビタミン・ミネラルが不足すると、尿路の粘膜の防御力も低下してしまいます。

高齢者は食欲不振や嚥下機能の低下により、偏食になりがちです。そのため、刻み食ややわらか食など、食べやすい工夫を取り入れつつ、主食・主菜・副菜をバランスよく提供することが大切です。

介護職員としても、「最近ご飯を残すことが増えた」「偏ったものばかり食べている」などの情報を栄養士と連携して共有し、感染症を“食から防ぐ”意識を持つことが重要です。

※ 安全な食事介助について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/koureisya-syokujikaijo-goenyobou/

適度な運動で排泄機能を維持する

日常的な軽い運動は、排尿・排便機能を保つ上で非常に有効です。歩行や起立動作を行うことで膀胱や腸の働きが促進され、尿の停滞や便秘を防ぎ、感染症の予防に繋がります。

特に座ったままの時間が長い方は、下腹部が圧迫されて排尿が不完全になりがちです。立ち上がりや歩行などを介助してでも、体を動かす時間を設けることが重要です。

リハビリ職や介護職が協力して、体調に応じた個別の運動プログラムを設定することで、感染症の“入口”を減らすことができます。

排便コントロールと便秘予防

便秘は、排尿障害を悪化させるだけでなく、陰部の不衛生にもつながり、尿路感染症の原因になります。直腸に便がたまることで膀胱が圧迫され、排尿が不完全になることもあります。

高齢者は食物繊維の摂取量や水分摂取量が減るほか、運動量の減少や内服薬の影響でも便秘を起こしやすくなります。

排便日誌の記録や、便の性状・回数のチェックを行いながら、食事・運動・水分のバランスを見直し、必要であれば医師や薬剤師と連携して下剤などを調整する対応が求められます。

清潔な生活環境の整備とご家族への協力依頼

日常の生活環境が清潔であることは、感染症全般のリスクを下げる基本です。寝具や衣類の交換頻度、居室の換気、洗面所やトイレの衛生状態などは、尿路感染症にも影響を与える要因です。

また、ご家族が面会時に感染を持ち込まないよう、手指衛生の徹底やマスクの着用を依頼することも大切です。感染症の流行時には面会制限やリモート対応をお願いするケースもあります。

職員だけでなく、家族やボランティアも含めた“ケアに関わる全員”で感染予防の意識を共有することが、高齢者を守る最良の方法です。

感染が疑われた時の対応と医療機関への連携

初期対応:体温・尿観察・バイタル確認

尿路感染症が疑われる場合、最初の対応として体温、尿の状態、バイタルサインの確認が非常に重要です。これにより、感染の進行状況や全身状態を早期に把握できます。

具体的には、発熱の有無、血圧・脈拍の変化、尿の色やにおいの異常を確認します。尿の濁りや血尿、アンモニア臭があれば、膀胱炎や腎盂腎炎の可能性が高まります。

介護職員が「ただの微熱」と判断せず、医療職と連携して状況を共有することで、迅速な治療開始に繋がり、重症化を防ぐことができます。

看護師・医師への報告のポイント

医療職へ報告する際は、「いつから」「どのような症状が」「どの程度の頻度で」起きているかを、具体的かつ簡潔に伝えることが大切です。

「○月○日から37.8度の発熱が続いている」「尿が濁っていてにおいが強い」「食欲が落ちている」といった情報を、主観ではなく客観的なデータとして提供しましょう。

看護師や医師が正しい判断をするためには、現場の観察が最初の情報源になります。職員同士で「情報が途切れない記録・報告」を心がけることが、スムーズな医療連携に直結します。

抗菌薬使用の注意点と感染症治療ガイドラインの考え方

感染症治療ガイドライン 2015(尿路感染症・男性性器感染症)【※1】では、症状のない「無症候性細菌尿」に対して、安易に抗菌薬を使用しないことが明記されています。

抗菌薬をむやみに使うと、耐性菌の出現や副作用(下痢、腎障害など)のリスクが高まり、かえって入院や再発の原因になります。

症状が明確で、かつ細菌が検出された場合のみ、必要最小限の期間での抗菌薬使用が推奨されます。介護職としては、「とりあえず薬を使う」ではなく、「症状+検査結果」の両面から医療職に相談する視点を持つことが大切です。

※1 JAID/JSC 感染症治療ガイドライン 2015―尿路感染症・男性性器感染症―

在宅介護での受診判断と救急対応

在宅介護では、医療機関の受診タイミングを迷うことが多くあります。尿路感染症が疑われる場合、「発熱がある」「尿が明らかに異常」「本人の意識状態が変化した」といったサインが出た時には、受診の判断を急ぐべきです。

また、「夜間にぐったりしている」「水分も取れず脱水傾向がある」などの場合は、迷わず救急要請も視野に入れましょう。

受診前には、体温・バイタル・排尿状況の記録を持参すると、医師の診断に役立ちます。在宅での判断が難しいときは、かかりつけ医や訪問看護師への電話相談も有効な手段です。

※ 介護職員が行える医療行為について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/kaigostaff-iryokoui/

現場から学ぶ!高齢者の尿路感染症の事例と教訓

せん妄から尿路感染が判明したケース

尿路感染症が「せん妄」として最初に現れることは、高齢者介護では決して珍しくありません。

ある認知症の女性利用者が、夜間に急に「ここはどこ?」「家に帰る」と混乱し、立ち上がって徘徊しようとする行動が見られました。

最初は認知症の進行と思われましたが、翌朝の体温が38.2℃、尿が濁って強い臭気を放っていたため、医師に報告。結果として急性膀胱炎と診断され、抗菌薬投与で回復しました。

この事例から学べるのは、「認知症の行動変化=認知機能の悪化」と決めつけず、体調変化の可能性を常に考える視点が介護職に求められるということです。

陰部ケアの不足で再発を繰り返した事例

ある男性利用者は、年間に4回も尿路感染症を繰り返していました。投薬による一時的な改善はあっても、数ヶ月後には再発。

原因を探った結果、パッドの重ね使いや、おむつ交換時の陰部洗浄が十分に行われていないことが判明しました。

介護スタッフに対して陰部ケアの研修を実施し、交換の標準手順をマニュアル化。さらに、感染対策の観点からおむつの種類とサイズも見直しました。

その結果、1年間尿路感染症が発生せず、利用者のQOLも大幅に向上。小さなケアの見直しが、感染予防において大きな成果を生むことを実感させる事例です。

カテーテル管理改善で感染ゼロを達成した施設

特養で多くの長期カテーテル留置者を抱えるある施設では、以前は年に10件以上の尿路感染症が発生していました。

原因の一部は、尿バッグの床置き、手袋未着用での排液操作など、カテーテル取り扱いに関する手順のばらつきにありました。

感染対策委員会を中心に、医師・看護師・介護職が協働してカテーテル管理の基準を明文化。スタッフへの技術研修を行い、実践チェックリストも導入しました。

その結果、1年間で尿路感染症の報告がゼロに。多職種の連携と現場全体の意識改革が、感染ゼロという成果に結びついた好事例です。

医療職と介護職の連携不足が招いた重症化

ある在宅高齢者が、微熱と倦怠感を訴えていたにもかかわらず、介護職から医療職への報告が遅れたことで、尿路感染症が腎盂腎炎へと悪化し、救急搬送されました。

介護側では「風邪かもしれない」と様子を見ていた一方で、バイタルの変化(微熱、脈拍増加)や、排尿減少が続いていたことが見逃されていました。

この事例は、情報共有の不徹底が高齢者の重症化につながることを教えてくれます。日頃から「何を・誰に・いつ・どう伝えるか」を全職員で共有しておくことが、連携ミスを防ぐ第一歩です。

【まとめ】尿路感染症を「予防・早期発見・連携」で防ごう

介護職こそ「気づきの力」で感染を防げる

尿路感染症の多くは、介護職の“気づき”によって早期発見されます。「元気がない」「トイレの回数が減った」など、わずかな異変に最初に気づくのは、日々接する介護職です。

医学的な知識よりも、“いつもの様子”をよく知る観察眼と、変化を報告する行動が、感染拡大を防ぐ最強の武器になります。

小さなサインを見逃さず、チームで共有する姿勢が、利用者の命と生活を守ります。

※ リスクマネジメントについて詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/kaigo-riskmanegement-kaisetu/

排泄ケアの見直しが最強の予防策になる

水分摂取、トイレ誘導、おむつ交換、陰部清拭といった排泄ケアの一つひとつが、実は尿路感染症の発症リスクを左右しています。

日々のケアを「ルーチン」で済ませるのではなく、「この人の今の状態に合ったケアか?」と立ち止まって考えることが、感染予防の大きな一歩になります。

どれだけ医療的な対応をしても、日常ケアが雑であれば意味がありません。現場のケアの質が、予防の質を決定します。

感染ゼロを目指すのではなく、“広げない仕組み”をつくる

尿路感染症は高齢者の特性上、完全に防ぐことは難しい側面があります。しかし、感染が発生したとしても、それを最小限で止める“仕組み”を持つことで、被害を大幅に抑えることができます。

たとえば、感染者のケア後に必ず手洗いを徹底する、記録で異変を即時共有する、誰が見てもわかるマニュアルを設けるなど、小さな積み重ねが広がりを防ぎます。

“ゼロ”を目指す理想だけでなく、現実的な「抑え込み体制」づくりも同時に進めることが、施設全体の感染管理力を高めます。

医療との連携と情報共有が現場の安心につながる

介護職ができることと、医療職が担うべきことは明確に役割分担されているべきですが、その間に「情報の橋渡し」ができるのは介護現場のチーム力です。

「今朝から尿が少ない」「昨日と比べて熱っぽい」など、些細な観察情報を正しく医療職に伝えることが、正しい判断と迅速な処置につながります。

また、介護現場の不安や疑問を医療側に相談しやすい関係性を日常的に築いておくことが、利用者・家族・職員すべてにとって安心な介護の基盤となります。

コメント