令和7年6月27日に公表された、独立行政法人福祉医療機構(WAM)の「2023年度通所介護の経営状況に関するリサーチレポート」によると、通所介護(デイサービス)事業所のうち、依然として4割以上が赤字であるという衝撃的な実態が明らかになりました。

利用率の低下、加算の未取得、人材不足――。これらの課題に現場はどう立ち向かえばよいのでしょうか。

本記事では、通所介護の基本から、赤字の背景、そして今後の経営改善のポイントまでを、法人経営者・現場の介護職員・利用者やそのご家族それぞれの視点から分かりやすく解説します。

引用元:WAM Research Report 2023 年度 通所介護の経営状況について 令和 7 年 6 月 27 日

通所介護(デイサービス)とは?基本からおさらい

通所介護の定義と目的

通所介護(デイサービス)は、要介護や要支援の認定を受けた高齢者が日中のみ施設に通い、介護や機能訓練、食事、入浴などのサービスを受けられる介護保険サービスです。通所介護の目的は、身体機能の維持・向上を図ると同時に、高齢者が社会的な孤立を防ぎ、生きがいや安心感を持って暮らせるよう支援することにあります。

たとえば、加齢に伴う筋力低下や生活不活発病(廃用症候群)を防ぐために、デイサービスでは機能訓練指導員によるリハビリや、レクリエーションによる認知機能の刺激が取り入れられています。また、家族の介護負担を軽減する「レスパイトケア(休息介護)」としても重要な役割を担っています。

このように通所介護は、高齢者の生活の質(QOL)を保ちながら、在宅介護の継続を支える重要な柱として機能しているのです。

デイケアとの違い

通所介護(デイサービス)と通所リハビリテーション(デイケア)は混同されがちですが、提供目的と専門性に明確な違いがあります。デイケアは医療機関や老健施設などで提供され、医師の指示のもと、より専門的・医学的なリハビリを行うことを目的としています。

たとえば、骨折後のリハビリや脳梗塞後遺症に対する理学療法・作業療法が中心となるのがデイケアです。一方で、デイサービスは生活機能の維持や社会参加を目的とし、レクリエーションや介護職による日常支援が中心になります。

この違いを理解することで、利用者や家族が目的に応じたサービスを選択しやすくなり、無駄のない介護計画の立案にもつながります。

対象者とサービス提供単位

通所介護の対象者は、原則として要介護1以上の認定を受けた方ですが、市区町村によっては要支援1・2の方も利用できる「介護予防・日常生活支援総合事業」の枠内で提供されることもあります。サービスは1回ごとに提供単位(時間帯)で区切られ、概ね「2時間以上3時間未満」から「7時間以上9時間未満」など、時間帯によって介護報酬が設定されています。

たとえば午前10時から午後4時まで利用する「7時間以上8時間未満」の枠では、入浴・昼食・機能訓練・レクリエーション・口腔ケアなど多様なサービスが含まれます。地域密着型の小規模型と通常規模型、大規模型など、事業所の規模によって提供体制も異なります。

通所介護の対象者や時間単位制度を理解しておくことで、ケアマネジャーとの連携もスムーズになり、無理なく継続できる利用計画を立てることが可能になります。

通所介護のサービス内容と1日の流れ

食事、入浴、機能訓練、レクリエーションなど

デイサービスでは、日常生活に欠かせない「食事」「入浴」「機能訓練」「レクリエーション」といったサービスが一体的に提供されます。これらは、利用者の心身の健康維持と生活機能の向上を目的とした必須支援項目です。

たとえば、栄養バランスの整った昼食の提供により低栄養を防ぎ、入浴支援により清潔保持と皮膚疾患予防につながります。また、専門職による個別機能訓練(歩行訓練や関節可動域訓練)は、転倒リスクの低減に直結します。さらに、季節のイベントや手工芸、カラオケなどのレクリエーションは認知機能の維持や心理的充足感にも効果があります。

これらの包括的サービスにより、在宅生活の継続と家族の安心感が確保され、通所介護の利用意義がより強く実感されるのです。

送迎・健康チェック・口腔ケアまでフルサポート

通所介護の特長の一つは、「ドア・トゥ・ドア」の安心な送迎や、利用者の健康状態を毎回把握する「健康チェック」、そしてQOLを高める「口腔ケア」など、生活を支える多面的なサービスが提供される点です。

たとえば、毎朝のバイタルチェック(血圧・脈拍・体温)によって、疾患の兆候を早期に発見できることがあり、重症化予防につながります。また、送迎はスタッフが自宅の玄関先まで対応するため、家族が付き添わなくても安心して通所できます。加えて、誤嚥性肺炎予防に直結する口腔ケアは、高齢者にとって重要な命を守るケアの一つです。

このようなトータルケア体制が、利用者本人とその家族に「ここに通えば安心」という信頼感を与え、継続的な利用につながるのです。

一日の過ごし方の例とスケジュール

デイサービスでは、施設ごとに異なる特色あるプログラムが組まれていますが、基本的な一日の流れには共通のパターンがあります。これにより、利用者にとっても安心感のある日課が構築されます。

たとえば、午前中に送迎・健康チェック・入浴を行い、正午に昼食。その後は機能訓練やレクリエーション、午後3時ごろにおやつ、そして帰宅前に軽いストレッチや口腔ケアを実施して16時〜17時頃には送迎で帰宅、という流れです。施設によっては午前中にリハビリ、午後にカラオケや回想法など、利用者の状態や趣味嗜好に応じて柔軟に対応しています。

このように、デイサービスは身体・精神・社会的活動をバランスよく取り入れたプログラム設計で、「ただ時間を過ごす場所」ではなく、「生きがいを感じる場所」としての役割を果たしているのです。

※ 介護職の転職を成功させる方法について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/careworker-jobchange/

通所介護を利用するメリットとデメリット

メリット|身体機能維持・社会的孤立の解消・家族の負担軽減

通所介護(デイサービス)を利用することには、身体機能の維持、社会的なつながりの確保、そして家族介護者の負担軽減といった大きなメリットがあります。高齢者が在宅生活を続ける上で、「身体的・精神的・社会的な健康」を保つことは非常に重要です。

たとえば、定期的にデイサービスに通うことで、歩行訓練やリハビリを受ける機会が増え、転倒や寝たきりのリスクを減らすことができます。また、他の利用者や職員との会話や活動を通じて孤立感が和らぎ、認知症予防にもつながります。そして、家族が一時的に介護から解放される「レスパイト(休息)機能」により、介護離職や燃え尽きの防止にも寄与します。

このように、デイサービスは「本人の生活の質(QOL)」だけでなく、「家族の生活の質」にも良い影響を与える、非常に有効な介護サービスです。

※ フレイル予防について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/fureiruyobou-seikatusyuukannnominaosi/

デメリット|費用負担・本人のストレス・サービスとのミスマッチ

一方で、通所介護には注意すべきデメリットも存在します。費用負担の発生や、利用者本人がストレスを感じる可能性、さらに施設との相性の問題が挙げられます。

たとえば、要介護3の方が週3回の通所を希望した場合、介護保険の1割負担であっても月1万円以上の出費となるケースがあります。これは年金生活の高齢者にとっては大きな負担となりえます。また、デイサービスの雰囲気やレクリエーション内容が合わず、利用を拒否する方もいます。特に認知症の方では「行きたくない」という反応が強く出ることもあり、無理な利用がかえって逆効果になることもあります。

このようなデメリットを理解した上で、利用者本人とよく話し合い、見学や体験を通じて「合う施設」を選ぶことが大切です。

※ ナッジ理論について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/syakaisanka-nudgetheory/

通所介護の費用と自己負担の目安(1割負担の場合)

通常規模型・地域密着型の料金相場

通所介護の自己負担額は、施設の規模や利用時間によって異なりますが、介護保険を1割負担で利用する場合の基本的な相場を把握しておくことは重要です。費用の目安を理解しておくことで、継続的なサービス利用に対する不安を軽減できます。

たとえば、通常規模型通所介護(7〜8時間未満)の場合、要介護1では約750円〜800円/日、要介護5では約1,100円前後/日が目安となります。地域密着型通所介護(小規模デイサービス)でも大きな差はなく、同様の水準で料金が設定されています。

このような「基本単位+時間別報酬」を前提に、日数や回数に応じて月額費用が算出されるため、計画的な予算設計が重要となります。

加算・自費サービスの具体例

通所介護の費用は、基本報酬に加えて「加算」と呼ばれる追加報酬が積み重なることで増加します。これらの加算は利用者の状態や施設の取り組みによって異なり、場合によっては自己負担額が大きくなる要因になります。

たとえば、入浴介助加算(約50円/日)、個別機能訓練加算(約56〜85円/日)、口腔機能向上加算、ADL維持等加算などがあります。また、科学的介護推進体制加算(LIFE対応)を算定している事業所も増えており、その分サービスの質も向上しています。

さらに、オプション的に提供される自費サービス(昼食の選択メニューやアクティビティキットなど)がある場合は、これらも利用者負担となります。

こうした加算や自費費用を事前に確認し、納得のうえで利用することで、後から「こんなにかかるとは思わなかった」というトラブルを防ぐことができます。

その他費用(昼食代・レクリエーション費など)

通所介護では、介護保険が適用されない「実費負担」が発生することもあります。代表的なのが昼食代やレクリエーション活動費であり、これらは施設によって設定額に差があります。

たとえば、昼食代は1食あたり500〜700円が一般的で、月に12回利用すれば6,000〜8,400円程度の追加費用となります。また、季節イベントや制作活動の材料費、おやつ代などが別途かかるケースもあります。

さらに、紙パンツ代やシャンプーなどの衛生用品についても、施設によっては利用者側の持ち込みや実費購入を求められることがあります。

こうした「介護保険外の費用」も含めて総合的に見ることで、通所介護にかかる毎月のコストを正しく把握し、無理のない利用計画を立てることができます。

デイサービスの職員体制と専門職の役割

管理者・生活相談員・介護職・看護職・機能訓練指導員

デイサービスでは、複数の専門職がチームを組んで利用者を支える「多職種協働」が基本となります。主な職種は、管理者、生活相談員、介護職員、看護職員、機能訓練指導員です。

たとえば、生活相談員は利用者や家族との窓口となり、契約や計画作成、行政との連絡調整を担います。看護職員はバイタルチェックや医療的ケアの判断、緊急時の対応に欠かせません。介護職員は食事・入浴・排泄などの介助を行い、日常生活全般を支援します。機能訓練指導員(理学療法士や柔道整復師など)は、ADL向上を目的とした個別訓練を行い、リハビリと予防的ケアを担います。

このように、職員それぞれの専門性が連携することで、利用者一人ひとりに合った安心・安全なサービス提供が可能になります。

実際の配置基準と職員不足の現状

介護保険制度では、通所介護事業所における各職種の配置基準が明確に定められていますが、現場ではそれを満たしながらも「人手不足」に悩むケースが少なくありません。

たとえば、利用者10人に対し1人以上の介護職員を配置することが原則ですが、加算取得のためにはさらに手厚い体制が求められます。機能訓練加算を取るには専任の訓練指導員が必要であり、口腔機能加算や認知症加算にも人員条件があります。しかし、看護師や相談員といった有資格者の採用は都市部でも困難で、特に地方では確保が一層厳しい状況です。

こうした実態は、サービス提供の継続性や利用者の満足度にも影響を与えるため、職員確保と定着支援の取り組みが急務となっています。

利用者満足とサービスの質の両立

高齢者介護サービスにおいては、「効率」だけでなく「質」が求められます。デイサービスでは、限られた人員の中で、利用者満足を最大限に引き出す工夫が欠かせません。

たとえば、職員が利用者の名前をしっかり覚え、日々の変化に気づいて声かけを行うことで、安心感が生まれます。また、レクリエーションの工夫や機能訓練を楽しく続けられる仕掛けを設けることで、「通うのが楽しい」と感じる利用者が増え、自然と稼働率も向上します。一方で、書類業務や加算要件などの「やるべきこと」が増える中で、職員の疲弊や対応の質低下も懸念されます。

だからこそ、働きやすい環境づくりと教育体制を整え、「良いケア」を続けられる職場にしていくことが、利用者満足とサービスの質を両立させる鍵となるのです。

【最新調査】2023年度通所介護の経営実態(WAMレポート)

サービス活動増減差額比率とは?

サービス活動増減差額比率とは、通所介護など福祉事業における「利益率」にあたる指標です。具体的には、サービス活動収益(売上)からサービス活動費用(経費)を差し引いた額を、収益で割った比率で表されます。

たとえば、サービス活動収益が1,000万円、費用が950万円であれば、差額は50万円となり、増減差額比率は5%ということになります。この比率が高いほど、経営にゆとりがあり、逆にマイナスの場合は赤字を示します。

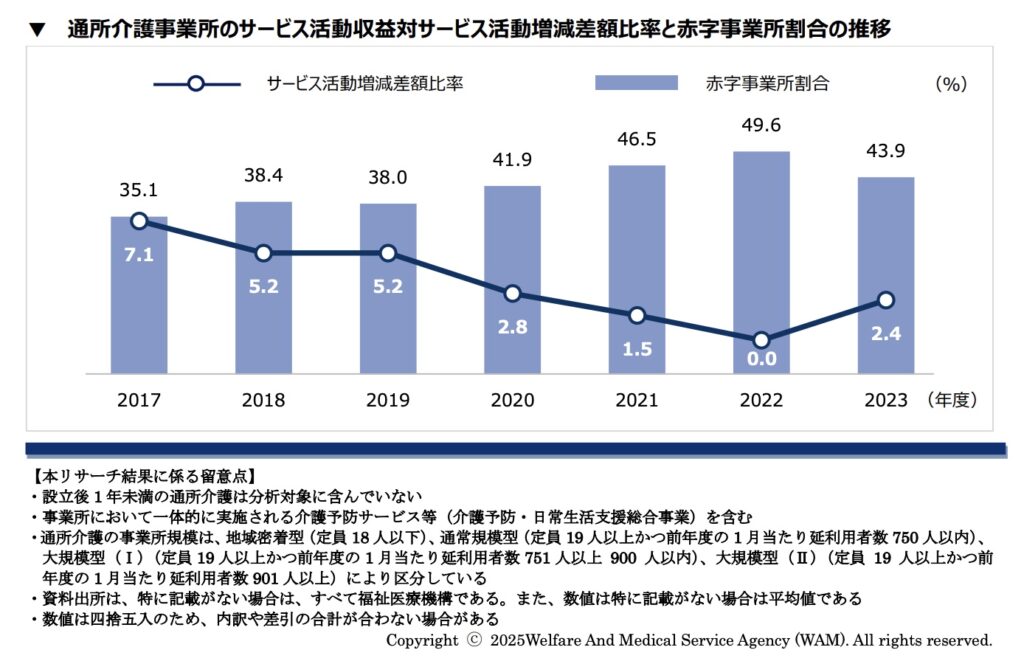

WAMレポートでもこの指標が使われており、2023年度も依然として「マイナス」=赤字の事業所であるという深刻な実態が浮かび上がりました。

赤字割合は43.9%という現実

2023年度のWAM調査によると、通所介護事業所のうち、サービス活動増減差額比率が「マイナス」、すなわち赤字経営となっている割合は43.9%に上りました。

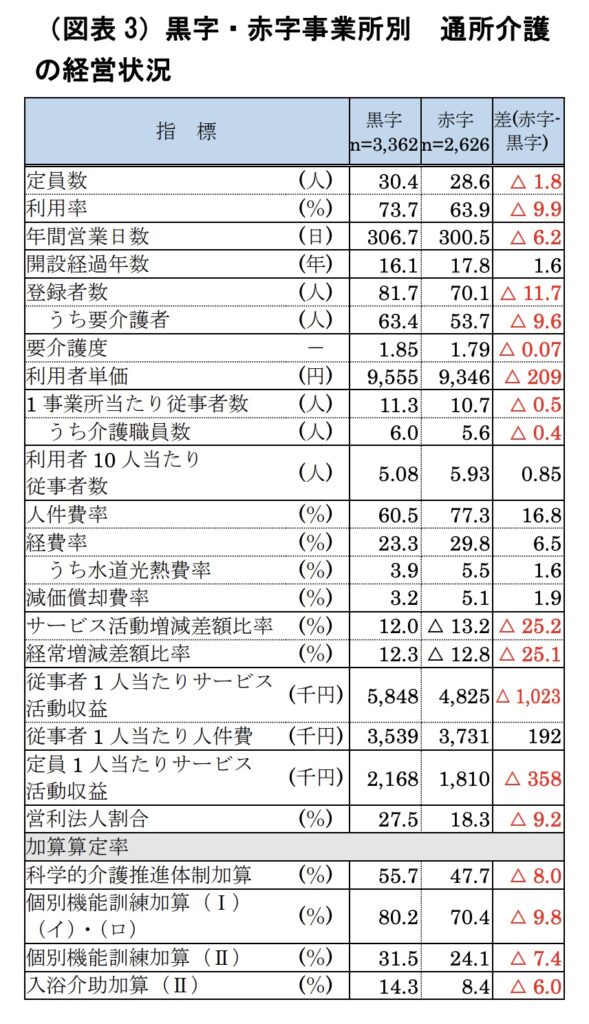

4割を突破したのは、2020年度の41.9%から始まり4年連続になります。コロナ禍による利用控えや感染対策コスト増、介護報酬改定の影響などが背景にあります。2023年度の黒字・赤字事業所別の比較では、利用率に着目すると、赤字事業所の方が9.9ポイント低いという結果も出ており、稼働率の低下が経営に直結していることが分かります。

これは単なる一部の話ではなく、全国のデイサービスに共通する構造的な問題として、法人経営者は早急に対応策を講じる必要があります。

引用元:WAM Research Report 2023 年度 通所介護の経営状況について 令和 7 年 6 月 27 日

黒字事業所の傾向と比較

一方で、同じWAMレポートでは、黒字を維持している通所介護事業所の共通点も明らかになっています。黒字経営を実現している事業所は、いくつかの特徴的な取り組みを実践しています。

たとえば、科学的介護推進体制加算や個別機能訓練加算などの「算定可能な加算」をしっかり取得していること、稼働率が常に70%以上を維持していること、地域密着型の強みを活かして「独自のブランディング」や「特色あるプログラム提供」を行っている点が挙げられます。

また、職員の定着率が高く、サービスの質が安定していることも利用者満足度向上に直結し、再利用や口コミによる利用増加につながっています。

つまり、通所介護事業所が赤字から脱却するには、ただ経費を削減するのではなく、「戦略的な加算取得」と「稼働率向上」、「職員定着」といった複合的なアプローチが必要なのです。

赤字の主な原因を徹底解説

稼働率の低下と利用者不足

赤字の最も大きな要因は「稼働率の低下」です。定員に対して利用者が集まらなければ、どれほど質の高いサービスを提供しても、経営は成り立ちません。

たとえば、定員30名のデイサービスで1日あたりの平均利用者が15名程度であれば、固定費や人件費をカバーするには不十分です。さらに、近隣施設との競合や利用控え(特に感染症流行期)によって、稼働率50%台に落ち込むケースも報告されています。

稼働率は収益構造の根幹であるため、施設規模に応じたターゲティングと利用者確保の取り組みが不可欠です。

介護報酬改定の影響と加算の未取得

2021年・2024年と続いた介護報酬改定により、多くの通所介護事業所は「基本報酬の抑制」と「加算取得の複雑化」というダブルの影響を受けています。加算が取れなければ、収入は実質的に減少します。

たとえば、「科学的介護推進体制加算」「個別機能訓練加算」などは取得すれば1日数十円〜数百円の加算が得られますが、職員体制や記録要件、LIFE対応などのハードルが高く、対応できない事業所が少なくありません。

加算未取得のまま運営していると、報酬の減額分を吸収できず赤字経営に直結します。これにより、職員の処遇改善も困難となり、さらに人材確保が難しくなるという悪循環に陥ります。

人件費の高騰と採用難

介護人材の確保が困難を極める中、デイサービスにおいても「人件費の高騰」が経営を圧迫する深刻な課題です。

たとえば、都市部では有資格者(看護師や生活相談員)に対する採用競争が激化し、時給相場が上昇傾向にあります。さらに、パート職員の最低賃金の上昇に伴い、全体の人件費比率が70%を超える事業所も珍しくありません。

それにもかかわらず、稼働率や報酬単価が上がらないため、「高コスト体質」だけが残るという状況が続いています。

人件費は施設運営の中でも最大のコストであるため、「質を維持しながら、どのように効率化するか」が問われています。

デイサービス間の競争激化

地域によってはデイサービス事業所が乱立しており、利用者を取り合う状況が続いています。この「過当競争」が経営の不安定化を招いている原因の一つです。

たとえば、半径2km圏内に5施設以上ある地域では、1事業所あたりの利用者数が安定せず、キャンセルや利用減が直接的に打撃となります。また、「サービスの差別化」や「独自性」がない場合、他事業所に流れてしまう可能性が高まります。

競争に勝ち抜くためには、単なる「通所の場」ではなく、利用者や家族に「この施設を選ぶ理由」を提供することが重要です。

今後の通所介護に求められる改善策と対策

稼働率を上げるための営業と広報戦略

稼働率を改善するには、「待っている」だけでは不十分で、積極的な営業と地域広報が鍵になります。デイサービスの魅力を地域に伝える活動が、利用者の安定確保につながります。

たとえば、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所への情報提供、パンフレット配布、体験利用の導入、SNSやホームページでの情報発信などはすぐに始められる施策です。施設見学の受け入れ体制を整えることも、信頼感を高めるうえで効果的です。

地道な営業と信頼構築を通じて、「地域で選ばれるデイサービス」への第一歩を踏み出しましょう。

加算取得を目指した体制整備と職員教育

収益性を高めるには、加算の適切な取得が不可欠です。そのためには、制度要件を理解し、それに応じた体制整備と職員の教育が重要です。

たとえば、ADL維持等加算を取るには、定期的な評価とLIFEへのデータ提出が必要です。科学的介護推進体制加算も同様に、職員がその意義を理解し、記録・報告を正しく行うことが求められます。これにはOJTや勉強会などでのスキルアップが欠かせません。

加算取得は単なる収入増ではなく、「科学的介護」の実践として利用者の生活機能向上にもつながる好循環を生み出します。

働きやすい職場づくりで定着率を改善

人材定着のためには、報酬だけでなく、働きやすさややりがいのある職場づくりが求められます。介護職員の定着は、安定経営とサービスの質の両立に直結します。

たとえば、シフト調整の柔軟性、業務負担の分散、定期的な面談やメンタルケア、資格取得支援などは、職員満足度を高める有効な施策です。ICT導入による記録業務の効率化や、マニュアル整備による新人育成の簡略化も効果的です。

「辞めにくい職場」ではなく「働き続けたくなる職場」を目指すことが、持続可能な介護運営への近道となります。

差別化されたサービスによるブランディング強化

デイサービスが生き残るためには、「あの施設はちょっと違う」と思わせる明確な特徴や価値を打ち出す必要があります。差別化こそが、利用者から選ばれる理由になります。

たとえば、認知症対応型として専門性を高める、リハビリに特化した個別訓練を強化する、趣味活動や音楽療法、園芸療法などを導入するなど、コンセプトを明確にした運営が鍵です。また、施設内の装飾、スタッフの接遇、ブログやSNSの活用もブランディングに貢献します。

地域住民に「名前を知ってもらう」「好印象を与える」ことが、安定的な利用者確保につながります。

経営指標を活用した業務効率化

健全な経営には、定量的な「経営指標の見える化」と、それに基づく業務改善が必要です。感覚ではなく、数字で施設を把握することで、改善の精度が格段に上がります。

たとえば、「サービス活動増減差額比率」「稼働率」「1人当たり売上・人件費比率」「加算取得率」などを月次で管理し、傾向を可視化することで、早期にリスクを察知し対策を打てるようになります。また、職員への共有を行うことで、経営への参画意識が高まります。

数字を味方にすることは、収支の安定だけでなく、「経営に強い施設」への成長にもつながります。

※ 生産性向上への取り組みについて詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/seisanseikojujou-tetteikaisetu/

通所介護の未来はどうなる?事業継続に必要な経営視点

中長期的な経営ビジョンの策定

通所介護事業を今後も継続していくには、短期的な収支改善だけでなく、地域に根ざした中長期的な経営ビジョンの策定が不可欠です。持続可能な福祉経営には、将来の人口構造や社会ニーズの変化を見据えた戦略が必要になります。

たとえば、地域の高齢化率や介護予防ニーズを踏まえ、「10年後にも必要とされる事業所とは何か」を法人全体で考えることが求められます。ICTやDXの導入、異業種連携、地域包括ケアとの連動など、視野を広げた経営計画が有効です。

単年度の損益に一喜一憂せず、福祉法人としての「理念」と「使命」を軸にした戦略を描くことが、これからの経営者に求められる視点です。

職員と経営陣の一体的な取り組み

経営の安定には、経営陣だけでなく、現場職員を巻き込んだ一体的な取り組みが不可欠です。「現場と経営は別物」と分断するのではなく、相互理解と共有が成果につながります。

たとえば、毎月の稼働率や加算取得状況を職員に「見える化」することで、経営数値への意識が高まり、職員の自主的な工夫や提案が生まれやすくなります。職員の声を経営判断に反映する場を設けることも、信頼関係の構築につながります。

現場の課題と経営上の課題を「チーム」として解決していくことが、離職防止と収益改善の両立に直結します。

利用者・家族の声を反映したサービスの創出

事業継続において何より大切なのは、利用者とその家族の満足度です。地域の声、利用者のニーズに丁寧に向き合い、サービス改善に反映していくことが「選ばれる施設」への第一歩です。

たとえば、「もっと運動したい」「趣味を活かしたい」「送迎時間を短縮してほしい」といった現場の声を拾い、柔軟に対応することで、施設への信頼が深まります。また、家族からのフィードバックをサービス向上に活かすことは、顧客満足(CS)だけでなく、職員のやりがいにもつながります。

地域に密着した「顔の見える介護サービス」を継続的に磨いていくことが、将来にわたる安定経営の土台を築くことになります。

まとめ|厳しい時代だからこそ「選ばれるデイサービス」へ

通所介護を取り巻く環境は、介護報酬改定、人材不足、競争激化、そしてコロナ禍を経た利用者減少など、極めて厳しい状況にあります。

しかし、その中でも「地域に根ざした信頼」「職員の専門性」「利用者への本当の思いやり」を軸とした事業所は、今も変わらず必要とされ、選ばれ続けています。

赤字を黒字に転換するには、稼働率の向上や加算の取得といったテクニカルな対策だけでなく、「どのようなサービスを誰に届けたいか」というビジョンが重要です。

そのためには、法人経営者が明確な戦略を描き、現場職員と共に実現へ向けて歩むこと。そして、利用者・家族の声を真摯に受け止め、絶えず進化する姿勢が求められます。

今こそ、通所介護の本質に立ち返り、「地域にとってなくてはならない存在」としての価値を再定義する時です。

ともに学び、実践し、未来へつなぐ――そんな「選ばれるデイサービス」への第一歩を、今日から踏み出しましょう。

コメント