「赤くなっているのは床ずれ?」「薬はどれを使えばいい?」「病院に行くべき?」——介護現場や在宅でよくある褥瘡の悩み。

本記事では、褥瘡の基礎知識から最新のケア・予防・治療法まで、医療と介護の専門知識をわかりやすく解説します。現役の介護職員や、在宅介護をするご家族にも役立つ内容です。これを読めば“褥瘡対策に強い介護者”になれます!

褥瘡とは?|まず知っておきたい基礎知識

褥瘡(床ずれ)の定義と医学的名称(圧迫性損傷)

褥瘡(じょくそう)とは、長時間にわたって皮膚やその下の組織が圧迫され、血流が阻害されることによって壊死(えし)や潰瘍が起こる状態のことを指します。一般には「床ずれ」という名称でも知られています。

この現象は、医学的には「圧迫性損傷(pressure injury)」とも呼ばれ、特に高齢者や寝たきりの方、運動機能が低下した方に多く発生します。皮膚が赤くなったり、水ぶくれになったり、最終的には皮膚が破れて深部組織にまで損傷が及ぶこともあります。

たとえば、長期間同じ姿勢でベッドに横になっていると、仙骨(腰のあたり)やかかとの皮膚が圧迫され続け、数日で皮膚が赤く変色し、そのまま進行すると潰瘍になります。

褥瘡は単なる皮膚の問題ではなく、命に関わる感染症のリスクにもつながる重要なケア項目です。早期の発見と正しい対応が、進行を防ぐ鍵となります。

外的・内的要因とは?(体圧・栄養・疾患など)

褥瘡が発生する要因には、外的要因と内的要因の両方があります。単なる「寝たきり」だけではなく、複合的なリスク要因が重なって発生することがほとんどです。

外的要因には、圧迫(体圧)・摩擦・ずれが挙げられます。体重が一部に集中することで血流が滞り、皮膚や筋肉がダメージを受けるのです。一方、内的要因には、低栄養、脱水、皮膚の乾燥、貧血、糖尿病、心疾患などの基礎疾患があります。

実際の現場では、たとえば「食欲が落ち、栄養状態が悪化していた高齢者が、車椅子に長時間座っていたために臀部に褥瘡ができた」という事例が少なくありません。

褥瘡対策は「体圧のコントロール」だけでなく、全身状態の管理と観察の両立が不可欠です。予防と治療には、複数のリスクに目を向ける視点が重要になります。

「とこずれ」と「皮膚トラブル」の違いとは?

「床ずれ」と言うと、単なる皮膚の赤みや湿疹と混同されがちですが、褥瘡はそれとは全く異なる医学的な疾患です。

湿疹や皮膚炎などの「皮膚トラブル」は、アレルギーや外的刺激が原因となる表皮の炎症が主ですが、褥瘡は皮膚の奥の組織まで損傷が及ぶ“深部損傷”が特徴です。見た目が似ていても、進行の仕方も対応も全く異なります。

たとえば、皮膚に赤みが見えていても、実際には皮下組織や筋肉まで損傷しているケースがあり、軽く見て放置すると壊死や感染に至ることもあるため注意が必要です。

「皮膚が赤いな」と思ったときは、それが一過性のものか、消退しない持続的なものかをチェックすることが、褥瘡の早期発見に繋がります。

※ 介護職の転職を成功させる方法について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/careworker-jobchange/

褥瘡ができる原因とリスク要因

ずっと同じ姿勢でいることのリスク

褥瘡が発生する最大のリスクは“持続的な圧迫”です。長時間同じ姿勢でいることが血流を阻害し、皮膚や筋肉に酸素や栄養が届かなくなるのです。

寝たきりの方がベッドに仰向けで数時間同じ姿勢でいると、仙骨部やかかとに圧力が集中します。これにより、血行が悪くなり、細胞が壊死し、皮膚に潰瘍が形成されてしまいます。

たとえば、体位変換が2時間以上行われていない高齢者の仙骨部に、ステージ2の褥瘡(皮膚のびらん)が見られたというケースもあります。

このようなリスクを防ぐためには、定期的な体位変換や体圧分散マットレスの使用が非常に重要です。「圧迫されっぱなし」の時間を極力減らすことが、最大の予防策です。

栄養状態・皮膚の乾燥・体力低下が影響

褥瘡の発生には、体圧だけでなく、体内の栄養バランスや皮膚の状態も深く関与しています。特に、タンパク質やビタミン不足は、皮膚の修復力やバリア機能を著しく低下させます。

また、加齢により皮脂分泌が減少し、皮膚が乾燥しやすくなると、わずかな摩擦でも傷つきやすく、褥瘡リスクが高まります。さらに、免疫力や筋力の低下によって、自己防衛機能が著しく落ちていることも見逃せません。

たとえば、入院中の高齢者が低栄養状態にあり、皮膚が乾燥していたために、車椅子での摩擦だけで臀部にびらんが発生したという報告もあります。

褥瘡予防には、外からのケアだけでなく、内側からのケア=栄養管理や皮膚保湿も欠かせないということを忘れてはいけません。

高齢者に多い「老年症候群」との関係

高齢者に特有の複合的な健康問題「老年症候群(フレイル・サルコペニアなど)」は、褥瘡リスクと密接に関係しています。

老年症候群とは、筋力低下・活動量の減少・低栄養・認知機能の低下などが連鎖的に起きる状態で、「動けない・食べられない・治らない」体になっていく一連の症候群です。

たとえば、フレイル状態にある高齢者は、筋肉が減少し自力での寝返りも困難なため、褥瘡が発生しやすく、なおかつ治癒にも時間がかかります。

このような状態にある方への褥瘡対策は、単なる「圧迫除去」では不十分です。リハビリ・栄養指導・社会的支援を組み合わせた包括的な介護支援が必要となります。

褥瘡が起きやすい人と部位とは?

誰がなりやすい?寝たきり・麻痺・低栄養

褥瘡(床ずれ)は、長時間体位が変えられない人や、体力・免疫力が低下した人に多く見られます。とくに「寝たきり状態」「半身麻痺などで自力で体を動かせない状態」「極端なやせ・低栄養状態」の方はハイリスクです。

これは、体重が一部に集中することで皮膚や筋肉が圧迫され、血流が止まることが原因です。さらに、栄養不足によって皮膚の再生能力が低下していると、軽度の損傷でも治癒が遅れ、褥瘡が悪化しやすくなります。

たとえば、介護施設で見られるケースでは、脳卒中後の片麻痺で寝たきりとなり、臀部やかかとに褥瘡ができやすい方が多く見受けられます。また、認知症で動けなくなった方やがん終末期の方にも頻発します。

褥瘡は「動かない=危険」と考え、定期的な体位変換や皮膚観察、栄養サポートが必須であることを認識しましょう。

※ 口を開けてくれない方への対処法について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/syokuji-kutiwoakenai-geninbetutaiou/

よく見られる部位|仙骨・かかと・肘・耳など図解

褥瘡が起こりやすいのは、骨が出っ張っていて脂肪が少ない部位です。代表的な好発部位としては、「仙骨(おしりの中央部)」「大転子(腰の横)」「かかと」「くるぶし」「肘」「耳介(耳)」などが挙げられます。

これらの部位は、寝たきりで仰向けや横向きで過ごす際に、体重が集中しやすく、しかも動かしにくいため、圧迫が続くことで血行が悪くなりやすいのです。

たとえば、仰向け寝の高齢者では仙骨部に、横向き寝が多い方では大転子(骨盤横)に、ベッド上で膝立ちにしている方では膝に褥瘡が発生するケースがあります。また、耳や後頭部など「気づきにくい部位」にも発生するため注意が必要です。

褥瘡の発生部位は、姿勢と圧迫ポイントで決まるという視点で、日々の観察ポイントを整理しておくことが重要です。

医療関連機器褥瘡(MDRPU)にも注意

近年注目されているのが「医療関連機器圧迫創傷(MDRPU)」です。これは、酸素マスク・チューブ・ギプス・カテーテルなどの医療機器が、皮膚を持続的に圧迫することで発生する褥瘡の一種です。

MDRPUは、通常の体位による圧迫とは異なり、圧迫部位が限定され、見逃されやすいというリスクがあります。たとえば、酸素マスクのゴムが耳の後ろを締め付けて皮膚が損傷したり、尿道カテーテル周囲の陰部に褥瘡ができたりするケースがあります。

実際の介護現場では、鼻に酸素チューブを装着した高齢者の鼻根部や耳に皮膚びらんが発生し、発見が遅れたという事例も報告されています。

このような褥瘡を防ぐには、機器装着部位の観察と、パッドや保護材の活用、定期的なズレ・圧の確認が重要です。機器による圧迫も褥瘡の一因となることを忘れず、常に注意を払いましょう。

褥瘡の前兆と見分け方|早期発見が命を救う

「赤くなっている」だけで注意が必要

褥瘡は、最初のサインを見逃さないことが予防の鍵です。特に重要なのが、**「皮膚が赤くなっている状態=発赤(ほっせき)」**です。

見た目には単なる赤みで「少しこすれただけ」と思われがちですが、指で押しても赤みが消えない“非消退性紅斑”は、褥瘡のステージⅠ(初期)に該当します。この段階で対応すれば、ほとんどの場合進行を防ぐことができます。

たとえば、夜勤中に臀部が赤くなっていた利用者に対し、体位変換や皮膚保護の対応を行ったところ、翌日には改善が見られたという例もあります。

「赤いだけ」で済ませず、毎日の皮膚チェックと、赤みの消え具合の確認が非常に重要です。褥瘡は“気づきの一手間”で救えるのです。

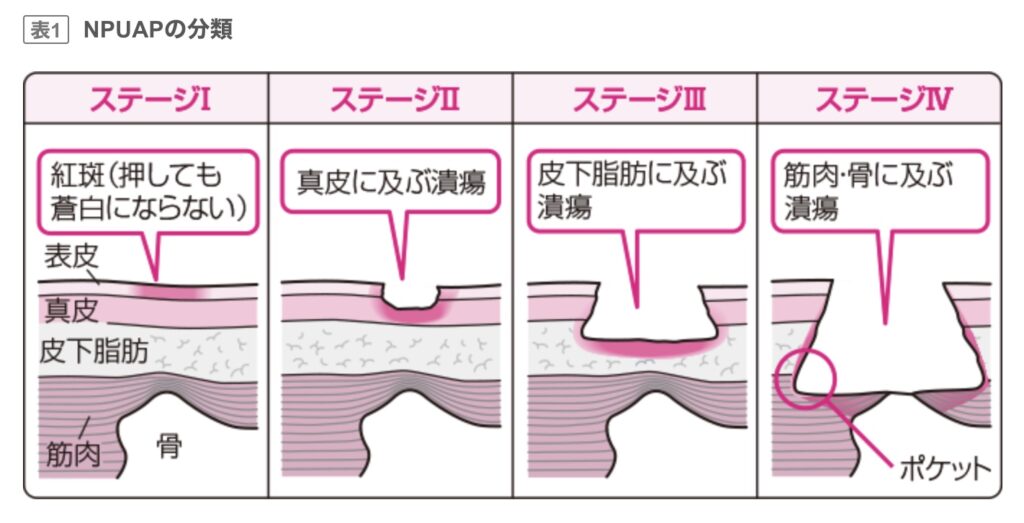

ステージ分類で進行度を見極める

褥瘡には進行段階に応じた「ステージ分類」があり、NPUAP/EPUAP分類(国際褥瘡分類)が標準とされています。この分類を理解することで、褥瘡の重症度を正しく把握し、適切なケアや報告が可能になります。

具体的には以下の通りです:

たとえば、かかとの黒ずみがあるが痛みがなく、皮膚は破れていない…この場合は「DTI」として扱うべきケースです。

分類を覚えることは、適切な対応と報告・記録に不可欠です。ステージ分類を正しく理解し、ケアに活かしましょう。

引用元:看護roo! 看護ケア 褥瘡に関するQ&A R7.2.10

DESIGN-R®2020とNPUAP/EPUAPの分類を解説

日本では褥瘡の評価に「DESIGN-R®2020」というツールも用いられています。これは、褥瘡の深さだけでなく、治癒の過程や経過を多角的に評価できる指標です。

DESIGN-R®2020の「DESIGN」は、それぞれ以下の項目の頭文字を表します:

- D:Depth(深さ)

- E:Exudate(滲出液)

- S:Size(大きさ)

- I:Inflammation/Infection(炎症/感染)

- G:Granulation(肉芽)

- N:Necrotic tissue(壊死組織)

- R:Pocket(ポケット)

たとえば、仙骨部にあるステージⅢの褥瘡で、滲出液が多く感染傾向がある場合、DESIGN-Rスコアを高く設定し、治療経過を追跡できるメリットがあります。

一方、NPUAP/EPUAPは「深さと進行度」にフォーカスしているのに対し、DESIGN-Rは治癒経過の観察に優れているため、併用することでケアの質が向上します。

分類やスコアは難しく感じられるかもしれませんが、ケアチームで共有して評価できる“共通言語”です。正確な評価が、最適な治療方針につながります。

【参考資料】日本褥瘡学会 褥瘡状態評価スケール 改定DESIGN-R®2020コンセンサス・ドキュメント

褥瘡かもしれないと思ったら?受診と相談のポイント

まずやるべき「観察」と「記録」

褥瘡が疑われたとき、最初に行うべきことは丁寧な観察と正確な記録です。見つけたその場で慌てて薬を塗るよりも、進行状況を把握し、医師や看護師に正確に伝えるための情報を集めることが重要です。

観察のポイントは、「赤みの有無」「赤みの消退性」「水疱・びらんの有無」「滲出液(膿や汁)の量や性状」「痛みや熱感の有無」などです。可能であれば写真での記録も有効で、日々の変化を把握しやすくなります。

たとえば、施設では皮膚状態の変化を日誌や褥瘡チェックシートに記録しておくことで、医師にスムーズに報告でき、治療開始が早まることがあります。

正しい観察と記録は、褥瘡の悪化を防ぎ、的確な治療につなげる“第一歩”です。ご家族や介護職が情報を“見える化”することが、医療との架け橋となります。

病院は何科?皮膚科、外科、在宅診療チーム

褥瘡を診てもらいたいとき、「何科に行けばいいの?」と悩む方は少なくありません。褥瘡の診療は、基本的には皮膚科または外科が対応します。また、状態が重度で移動が困難な場合は、訪問診療や在宅医療の利用も選択肢となります。

皮膚の状態が中心であれば皮膚科、感染や壊死、外科的処置が必要な場合は外科が適しています。近年は、在宅診療医や在宅看護師が褥瘡ケアを包括的に行うケースも増加しています。

たとえば、移動困難な在宅高齢者に対し、在宅医が訪問し、創傷管理から栄養指導まで一体的に行う体制が整っている地域もあります。

早めに医療機関やケアマネジャーに相談し、地域の連携体制を活用することが、褥瘡ケアの成否を分けるカギです。

家族がすぐできる応急対応とは?

褥瘡かもしれない…そう思ったときに、ご家族でもできる応急処置があります。それは、「圧迫をすぐに取り除くこと」「皮膚を清潔に保つこと」の2つです。

まずはその部位にかかっている圧力を取り除くために、姿勢を変える(体位変換)ことが必要です。赤みがあれば、その部位を上にして、空気に触れさせましょう。湿っている場合は、ガーゼで優しく水分を拭き取り、乾燥を促すだけでも違います。

たとえば、臀部に赤みを見つけた場合、すぐに横向きにし、ドーナツ型クッションなどで患部が接地しないように工夫するだけで、進行を食い止められることがあります。

家庭での対応は“できることを確実に”が大切です。無理な処置は避け、専門家につなぐまでの「時間を稼ぐケア」が命を守る行動になります。

褥瘡の治療法を徹底解説|ステージ別の対応

軽度(ステージ1~2)の対応

ステージ1~2の褥瘡は、早期に適切なケアを行えば短期間で回復が可能です。この段階では、皮膚の赤みや浅いびらん、水疱などが見られますが、深部までは損傷していません。

基本的な治療方針は、「圧迫を避けること(除圧)」「スキンケアの徹底」「必要に応じて外用薬・被覆材の使用」です。患部を清潔・乾燥に保ち、傷口の状態に応じた保護を行います。

たとえば、赤みが消えない場合は、皮膚の保護クリームやワセリン、湿潤環境を保つフィルム材を使用することで改善が期待できます。

ステージ1や2では“気づきの速さ”と“早めのケア”が何よりの薬です。介護職員や家族の初動が、重症化を未然に防ぎます。

中等度~重度(ステージ3~4、DTI)の治療

ステージ3以上の褥瘡は、皮膚の全層が損傷し、皮下脂肪や筋肉、時に骨にまで達する深刻な状態です。この段階では、医師の管理下での本格的な治療が不可欠になります。

治療の柱は、「創部の適切な除圧」「ドレッシング材による湿潤環境の管理」「感染予防とコントロール」です。状態に応じて、外科的デブリードマン(壊死組織の除去)や抗菌薬の使用が必要となることもあります。

たとえば、仙骨にステージ4の潰瘍がある患者に対し、陰圧閉鎖療法(NPWT)を適用し、2〜3週間で改善したという症例もあります。

このレベルになると、多職種(医師・看護師・栄養士・リハビリ職など)の連携による包括的アプローチが重要です。ケアチームでの情報共有と戦略的な治療が鍵を握ります。

感染や壊死がある場合の専門的処置

褥瘡が進行し、「発熱・膿の増加・悪臭・周囲の赤みや腫れ」がある場合は、感染や壊死の兆候と考えられます。この場合は、速やかに医療機関での治療が必要です。

感染が進行すると、蜂窩織炎(ほうかしきえん)や敗血症など、命に関わる合併症を引き起こす可能性もあります。治療には、抗菌薬の投与、壊死組織の外科的除去(デブリードマン)、場合によっては皮膚移植(皮弁形成術)が選択されます。

たとえば、糖尿病患者で褥瘡が感染し、壊死組織が広がったケースでは、緊急でデブリードマンと静脈抗生物質による治療が行われ、ようやく症状が改善に向かった例もあります。

感染や壊死がある場合は「待たずに受診」が絶対です。市販薬では対応できませんので、専門家の判断を仰ぐことが命を守る選択になります。

褥瘡治療に使われる薬とケア用品まとめ

外用薬の選び方

– 発赤・紫斑/水疱/びらん/潰瘍別の選択

褥瘡の状態に応じた適切な外用薬の選択は、治癒を早め、悪化を防ぐうえで重要です。状態を見極めて薬を使い分けることが、褥瘡ケアの質を左右します。

たとえば、ステージI(発赤)の場合は皮膚保護用の軟膏(白色ワセリン、プロペトなど)で摩擦や乾燥を防ぐだけで十分です。水疱やびらんがあるステージIIでは、抗炎症成分入りの薬(非ステロイド軟膏や亜鉛華軟膏)が用いられます。潰瘍を伴うステージIII以降では、抗菌薬含有外用薬(ゲーベンクリームやイソジン軟膏)などを使い分けます。

現場では、「赤いだけ」と軽視せず、状態に合った薬を使うことがケアの成否を分けるという意識が大切です。判断に迷う場合は、看護師や医師の指示を仰ぎましょう。

ドレッシング材(被覆材)とは?種類と使い分け

褥瘡ケアで重要なのが、「ドレッシング材(被覆材)」の選択です。創部を適切に保護し、湿潤環境(モイスト環境)を保つことで自然治癒力を高める効果があります。

種類はさまざまで、ハイドロコロイド・アルギン酸塩・ウレタンフォーム・ハイドロジェル・フィルム材などがあります。それぞれの特徴によって、「滲出液が多い/少ない」「感染の有無」「創部の深さ」に応じて使い分けます。

たとえば、滲出液が多い潰瘍には吸収力の高いアルギン酸塩ドレッシングが有効で、浅いびらんにはハイドロコロイド材が向いています。

介護職がすべてを判断する必要はありませんが、種類の特徴を理解しておけば、医師・看護師との連携がスムーズになります。

消毒・洗浄の正しい方法

褥瘡ケアでは「傷口の洗浄」は基本中の基本ですが、誤った消毒が治癒を遅らせてしまうケースも多く見受けられます。大切なのは、「殺菌するより、汚れを落とすこと」です。

創部の洗浄には、生理食塩水や水道水で十分とされており、強い消毒剤(イソジン液やオキシドールなど)の頻用はかえって皮膚細胞を傷つけ、治癒を妨げる可能性があります。

たとえば、滲出液や壊死物が多い場合には、ぬるま湯で洗い流し、やさしくガーゼで吸い取るだけでも十分な処置となります。

介護職や家族ができる洗浄の目的は「清潔を保つこと・刺激を与えないこと」。“清潔=強力な消毒”ではないという認識が重要です。

難治性褥瘡には手術も|デブリードマン・皮弁形成術

進行した褥瘡や長期間治らない「難治性褥瘡」には、外科的処置が必要になるケースもあります。中でも重要なのが、「デブリードマン(壊死組織の除去)」と「皮弁形成術(皮膚移植)」です。

壊死組織が残っていると、治癒が進まず感染の温床になります。そのため、まずは壊死部分を外科的に取り除き、健康な組織の再生を促すことが求められます。さらに深部まで損傷している場合には、自分の皮膚を使ってカバーする皮弁形成術が検討されます。

たとえば、ステージⅣで骨まで露出した褥瘡では、ドレッシングや外用薬では改善せず、手術によってようやく創部が閉鎖されるといった例もあります。

これらの処置は医療の専門領域ですが、介護者が「今のケアで限界」と判断する勇気も重要です。早めの医療連携が、治療の選択肢を広げるカギとなります。

介護職・家族が知っておくべき「褥瘡予防4原則」

【体位変換】方法と理想的な間隔(2時間ごと?)

褥瘡予防において最も基本的で効果的なのが、「体位変換」です。これは、一定時間ごとに寝る姿勢を変えることで、同じ部位が圧迫され続けるのを防ぐためのケアです。

基本的な目安は2時間に1回ですが、実際には「褥瘡のリスクレベル」「使用しているマットレス」「全身状態」によって調整が必要です。褥瘡リスクが低い方や高機能マットレスを使用している場合は、4時間ごとの変換でも効果があるという研究もあります。

たとえば、認知症の方で夜間の体動が少ない場合は、クッションなどで自動的にずれをつくる“工夫”が役立つケースもあります。

体位変換は「時間」だけでなく「体のどの部位を上にしているか」も重要。仰臥位→右側臥位→左側臥位のローテーションを意識し、全体の血流を促すことが効果的です。

【体圧分散】マットレス・クッションの選び方

褥瘡を予防するうえで欠かせないのが、体圧分散用具の活用です。とくにエアマットレス・低反発マットレス・ジェルクッションなどは、圧力を分散して皮膚への負担を軽減します。

介護保険制度を活用すれば、特定福祉用具として貸与・購入できるものも多く、在宅介護でも導入しやすくなっています。

たとえば、寝たきりの高齢者が従来の固いマットレスからエアマットレスに変更したところ、発赤の再発が見られなくなったという報告もあります。

「何もしない」より「選ぶマットを変えるだけ」で効果があるのが体圧分散の利点です。福祉用具専門相談員のアドバイスを受けながら、その人に合った用具を選ぶことが大切です。

【栄養管理】タンパク質・ビタミン・水分

栄養状態の改善は、褥瘡の予防・治癒に欠かせない重要な柱です。皮膚の再生・修復にはタンパク質、ビタミンC、亜鉛、水分などが必要不可欠です。

とくに高齢者では、食欲低下・嚥下障害・低栄養が慢性的に存在しており、意識的に栄養介入を行う必要があります。

たとえば、在宅で栄養指導を受けた方が、高たんぱく補助食品(栄養ゼリー、濃厚流動食)を毎日摂取した結果、褥瘡の発生が予防できたというケースもあります。

食事だけでまかなえないときは、管理栄養士や医師に相談し、補助食品や経管栄養を導入する判断も必要です。“食べる力”が“治す力”になることを忘れず、日々の栄養を見直しましょう。

【スキンケア】清潔・保湿・摩擦の軽減

褥瘡予防におけるスキンケアは、「清潔・保湿・摩擦の回避」の3本柱が基本です。皮膚が乾燥していたり、湿っていたりすると、摩擦やズレに対する抵抗力が低下し、傷つきやすくなります。

排泄後の陰部洗浄、入浴時の洗浄は強くこすらず、やさしく泡で洗い流すことが大切です。保湿にはヘパリン類似物質やワセリンなどの保護クリームが有効で、毎日のスキンケアが皮膚を守ります。

たとえば、冬季に乾燥しがちな高齢者の脛や背中に保湿剤を塗布し、ひび割れや表皮剥離を予防できた事例もあります。

スキンケアは、看護・介護の最前線でできる最大の予防策です。日々の「塗る」「洗う」が、褥瘡を遠ざける大きな力となります。

よくある質問Q&A|現場や家庭での疑問を解消

Q1. ドレッシング材は何を選べばいい?

ドレッシング材(被覆材)は、褥瘡の状態によって適切に選ぶことが重要です。すべての傷に同じものを使うのは避けるべきです。

たとえば、滲出液が多い創部には吸収力に優れたアルギン酸塩やウレタンフォーム材が適しています。一方で、浅い傷や予防目的ではハイドロコロイド材やフィルム材が活躍します。

状況に応じた使い分けを意識すれば、傷を乾燥・感染から守り、自然治癒を促進できます。迷ったときは看護師に状態を伝え、選定を相談しましょう。

Q2. 専門医に診てもらうタイミングは?

「赤みが消えない」「傷が深くなってきた」「膿のような汁が出てきた」などの症状が見られたら、できるだけ早く医療機関を受診すべきタイミングです。

褥瘡は進行が早い場合があり、見た目は小さくても、皮膚の下で深く損傷が広がっているケースもあります。

たとえば、かかとの皮膚が黒ずんできた場合、これは深部組織損傷(DTI)の可能性があり、放置すると骨にまで炎症が及ぶリスクがあります。

“少しおかしい”と感じたら早めに受診することが、重症化を防ぐ最善策です。

Q3. 感染してるかどうかの見分け方は?

褥瘡が感染しているかどうかを見分けるポイントは、「熱感・腫れ・膿・悪臭」の有無です。これらは炎症反応のサインであり、医療的な介入が必要な状態です。

また、全身症状として「発熱・倦怠感・意識低下」がある場合、感染が全身に広がっている危険性があります。

たとえば、ステージ3以上の潰瘍で創部から黄色い膿が出て、周囲が赤く熱を持っている場合は、速やかに抗菌薬投与などの処置が必要です。

早期の見極めと対応が命を守るカギになります。少しでも感染を疑う症状があれば、医師の診察を受けましょう。

Q4. 繰り返す褥瘡、どうすれば防げる?

褥瘡が再発する原因は、「根本的な要因(圧迫・栄養・皮膚状態など)が改善されていない」ことが多いです。表面だけの対処では、繰り返す可能性が高くなります。

予防には、**体圧分散マットレスの導入、体位変換の見直し、スキンケア、栄養改善の“セット対策”**が欠かせません。

たとえば、以前褥瘡ができた部位に予防的にドレッシング材を貼ることで、再発リスクを下げた事例もあります。

繰り返す褥瘡に悩んだら、一人で抱え込まずに看護師や医師、栄養士と連携し、生活全体を見直すことが大切です。

Q5. 入浴やリハビリとの関係は?

褥瘡があっても、状態が安定していれば入浴やリハビリは可能です。むしろ、適切な清潔保持や体の活動は、治癒を助ける重要な要素となります。

ただし、びらんや潰瘍が広がっている場合、入浴時の刺激や感染リスクに注意が必要です。その場合は「清拭」や「部分浴」に切り替えることが勧められます。

リハビリにおいても、体圧のコントロールや筋力維持は褥瘡予防に有効です。寝たきり防止の観点からも、積極的にリハビリ職と連携すべきです。

入浴も運動も“できる範囲で継続する”ことが、褥瘡に強い体づくりにつながるのです。

【まとめ】褥瘡ケアは“観察力×チーム力”で乗り越える

気づき・早期発見・連携が命を救う

褥瘡は、早期発見と初動対応でその後の経過が大きく変わる疾患です。「ただの赤み」と思わず、“変化に気づく観察力”が最大の予防策になります。

たとえば、介護職員が夜勤中に利用者の臀部に非消退性の発赤を発見し、早期に看護師へ報告して重症化を防いだケースもあります。

一人ひとりの小さな“気づき”が命を救う力になります。チームで情報共有し、ケアの質を高めていきましょう。

無理せず、看護・医師とつながることが大切

在宅介護や介護現場では、褥瘡に関して「自分たちだけでなんとかしなければ」というプレッシャーを感じがちです。しかし、一人で抱え込むのは危険です。

褥瘡は医療・看護・介護の連携が不可欠な分野であり、複数の専門職がかかわることで、より的確で効果的なケアが実現します。

たとえば、皮膚科医、訪問看護師、管理栄養士が連携して褥瘡の治癒に至った事例もあります。「連携する勇気」が治療の近道なのです。

高齢者が「痛い」と言えない現実に寄り添うケアを

高齢者や認知症の方は、褥瘡による痛みや違和感を訴えることができないことがあります。そのため、表情や行動の変化を丁寧に観察する“察する力”が求められます。

たとえば、いつもより寝返りが少ない、触ると顔をしかめるなどの小さなサインも、褥瘡の兆候であることがあります。

“声なき声”に耳を傾け、痛みに寄り添ったケアを行うことが、尊厳ある介護の第一歩です。

おわりに|褥瘡ケアは“ひとりで抱えず”チームで支えるもの

褥瘡(床ずれ)は、「赤みがあるだけだから」「少し様子を見てから」と軽く考えてしまうと、あっという間に重症化してしまうことがあります。

しかし、褥瘡は早期発見と適切なケアで十分に予防・改善できる傷です。

この記事でご紹介したように、体位変換やスキンケア、栄養管理、そして医療・看護との連携によって、褥瘡から高齢者を守ることができます。

ご家族や介護職員が“ひとりでなんとかしよう”とせず、チームで支え合い、専門家とつながることが最も大切です。

日々の小さな観察が、大きな命を守る力になります。今日からできることから、一緒に褥瘡予防に取り組んでいきましょう。

コメント