〜通所拒否・外出拒否に悩むケアマネ・家族・介護職へ送る最新行動科学〜

高齢者の社会参加は、健康維持や生きがい創出に欠かせません。しかし、デイサービスや地域活動を「面倒」と感じ、外出を拒否する方も少なくありません。

そんな中、2024年7月に発表された東京都健康長寿医療センターの研究では、「得をする」と伝えるより「損を防ぐ」と伝えたほうが、参加意欲が2倍になるという驚きの結果が得られました。

この記事では、ナッジ理論や最新研究を基に、ケアマネ・介護職・家族がすぐに実践できる高齢者への声かけ術と社会参加支援のポイントを解説します。

高齢者の社会参加活動の必要性とは?

社会参加は「健康寿命」と「介護予防」のキーワード

高齢者の社会参加は、健康寿命を延ばすうえで欠かせない重要な要素です。

厚生労働省が推進する「健康日本21(第三次)」(※1)では、社会的ネットワークが広い高齢者ほど、要介護認定率が低いという調査結果が報告されています。これは、趣味活動や地域活動などを通じて他者と関わり続けることが、生活機能の維持や認知症予防に寄与することを示しています。

たとえば、地域のサロンに定期的に通うことで、「外に出る」「会話する」「身体を動かす」といった行動が自然と習慣化され、介護が必要となるリスクを下げることにつながります。さらに、生活にメリハリがつき、意欲的な日常を送ることで健康的な老後を実現できます。

このように、高齢者が地域とつながることは、単なる「暇つぶし」ではなく、科学的にも裏付けられた介護予防策なのです。

※1 【参考資料】厚生労働省 健康日本21(第三次)の推進のための説明資料(その2)

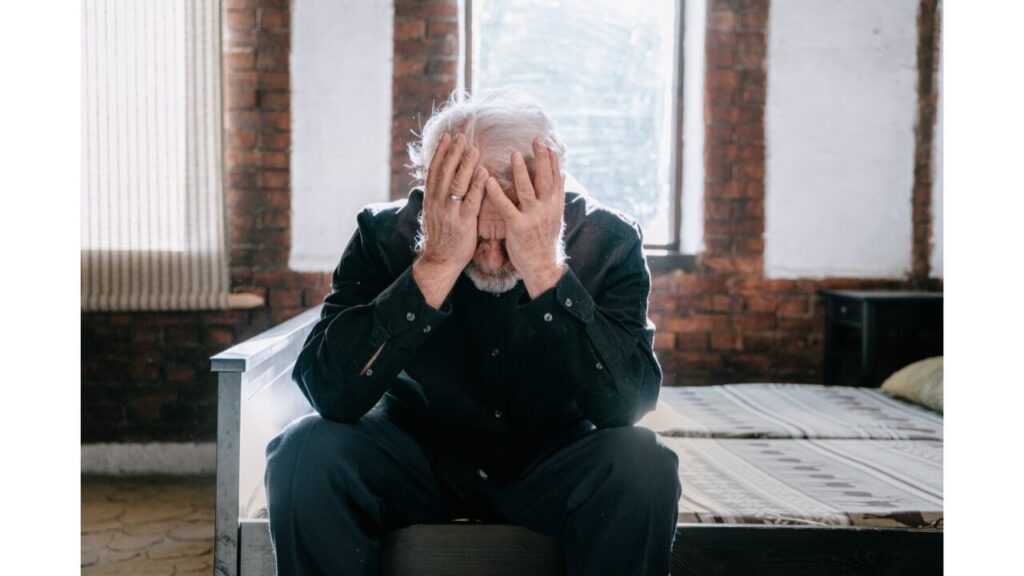

孤立・認知症・うつの予防に直結する“つながり”の力

高齢者の社会参加がもたらす最大の効果は、“孤立の予防”にあります。孤立は、うつや認知症、要介護状態の進行など、様々な健康リスクと直結しており、社会とのつながりを保つことは、そのリスクを回避するための鍵とされています。

特に近年の研究では、他者との会話頻度が週に1回未満の高齢者では、うつ傾向や認知機能の低下が有意に高まると報告されています。これは、国立長寿医療研究センターや厚生労働省が発信するあたまとからだを元気にするMCIハンドブック(※2)でも言及されています。

たとえば、近所の友人との会話や、買い物中の店員とのやりとり、通所介護でのレクリエーションなど、ささいな交流であっても、脳の刺激や感情の安定につながります。結果として、「生きていてよかった」と思える幸福感を高める効果もあります。

社会とのつながりは、高齢者にとって“命を支えるインフラ”とも言えるのです。

※2 【参考資料】国立研究開発法人国立長寿医療研究センター あたまとからだを元気にするMCIハンドブック

※ 若年性認知症について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/jakunennseinintisyou-genin-syoujou/

実態データから見る高齢者の社会参加の現状

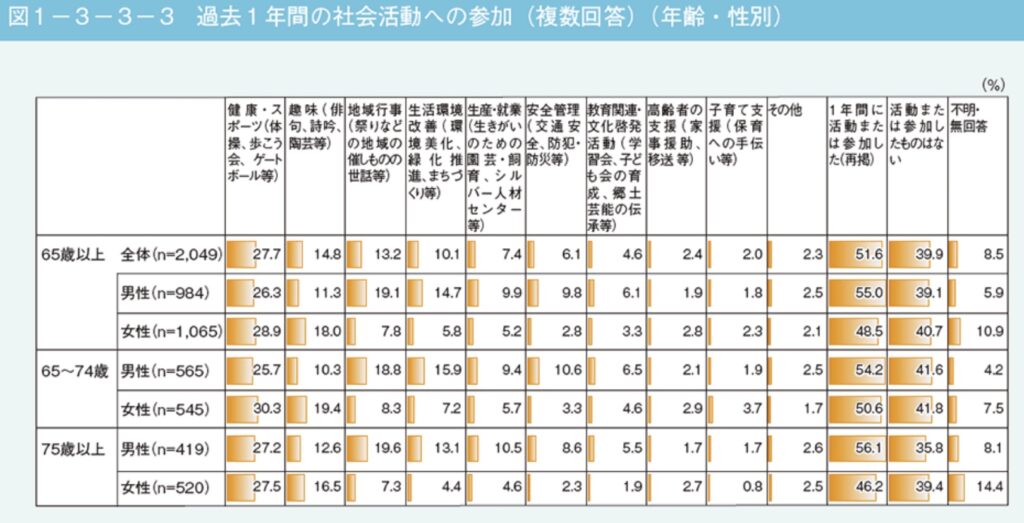

65歳以上の51.6%が社会活動に参加(内閣府, 2023)

高齢者の半数以上が社会参加を実践しているという事実は、介護予防や地域づくりの重要な手がかりとなります。

内閣府「令和4年版 高齢社会白書」によると、65歳以上の51.6%がボランティア・地域行事・趣味サークルなど、何らかの社会活動に参加していることが明らかになりました。

たとえば、自治会での行事に参加している人や、趣味のグループに属している高齢者は、「日常に張りがある」「新しい友人ができた」と語ることが多く、生活への積極性が高まる傾向があります。

このような実態は、高齢者が自らの意志で地域や社会と関わる意思を持っていることを示しており、支援体制や声かけ次第で参加率はさらに高まる可能性があります。

引用元:内閣府 令和4年版高齢社会白書(全体版) 社会活動等への参加について

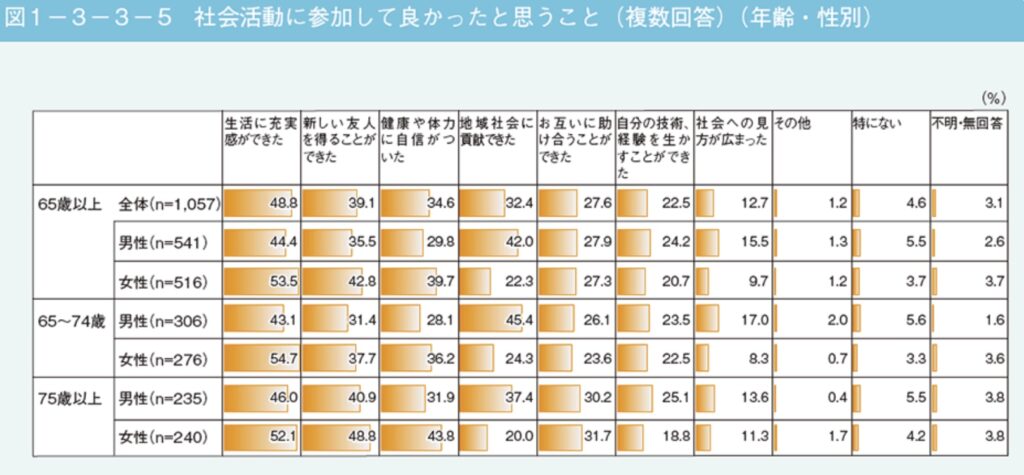

「生活に充実感が出た」48.8%のリアルボイス

社会活動への参加が、高齢者の生活に充実感をもたらしているという実感は、数字にも表れています。

同じく内閣府「令和4年版 高齢社会白書」によれば、社会活動に参加している高齢者の48.8%が「生活に充実感が出た」と回答しています。

実際、参加者の声として「話し相手ができた」「自分の役割があると感じる」「家に閉じこもらなくなった」などが多く寄せられており、日々の暮らしの質が明らかに変化していることがうかがえます。

このようなデータは、社会参加が単なる“お出かけ”にとどまらず、自己肯定感や生きがいにつながる深い意味を持っていることを物語っています。

引用元:内閣府 令和4年版高齢社会白書(全体版) 社会活動等への参加について

社会参加がもたらす3つの健康メリット

フレイル・認知症の進行を防ぐ「予防医学」としての意義

高齢者が社会参加をすることには、フレイルや認知症の予防につながる科学的な根拠があります。とくに「通いの場」のような地域活動は、身体機能や認知機能の維持に大きく貢献します。

その理由は、社会参加が身体的・精神的・社会的な刺激を同時に得られる場であるためです。例えば、仲間との交流やちょっとした移動・作業によって筋力が保たれ、会話や役割が認知機能を刺激し、孤立を防ぐ効果もあります。

東京都健康長寿医療センター研究所が実施した約1万9千人の追跡調査(※3)では、「通いの場」への参加を中断した高齢者群と比較して、継続的に参加した群ではフレイル該当率が5.0ポイント低くなるという結果が得られました(※統計的に有意)。

このように、社会参加は単なる娯楽ではなく、エビデンスに基づいた“予防医学”の実践といえます。日常的な関わりを持つことが、将来的な要介護状態のリスクを減らす鍵となるのです。

※3 【参考資料】東京都健康長寿医療センター 通いの場の参加による短期的効果の検証:東京都八王子市の高齢者を対象とした1年後追跡調査から

※ フレイル予防について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/fureiruyobou-seikatusyuukannnominaosi/

心の健康と幸福感:孤独感の軽減と主観的健康感の向上

高齢者が日常的に人と会話を持つことは、心身の健康とも密接に関係しています。

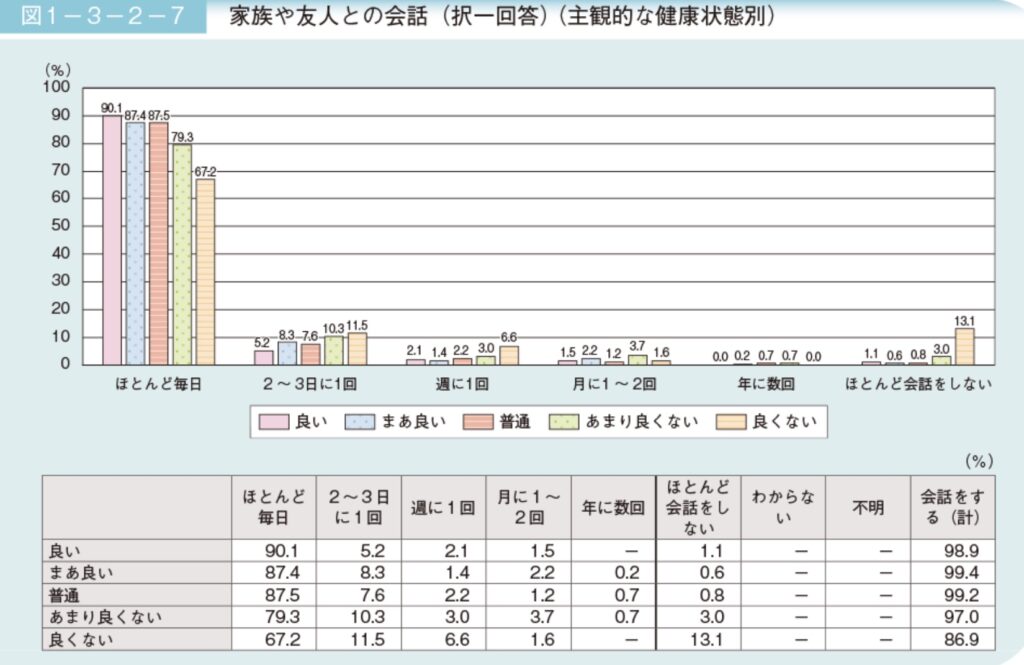

内閣府の平成30年版「高齢社会白書」によると、高齢者で家族や友人との会話を「ほとんど毎日」する人は、健康状態を「良い」と感じる割合が90.1%に達している一方、会話頻度が「ほとんどない」人では「健康状態が良くない」と感じる割合が13.1%となり、約12ポイントの大きな差が見られます。

具体的には、毎日会話をする人は主観的な健康感が非常に高く、孤立や会話機会の減少が心の不調や認知低下につながるリスクが高まる可能性があります。

このように、社会参加や会話機会の確保は、高齢者の心理的健康や幸福感の維持に不可欠な要素であり、日常生活における交流は“心の処方箋”とも言える存在なのです。

引用元:内閣府 平成30年版高齢社会白書(全体版) 健康と日常生活

他者とのつながりが「生きがい」を再構築する

高齢者が社会参加を通じて他者とつながることは、“生きがい”や“自分の存在価値”を再確認する大きなきっかけになります。

とくに退職後や配偶者との死別などで喪失体験を重ねた高齢者にとっては、「誰かの役に立つ」「感謝される」という経験が、再び前向きな自己肯定感を生む重要な要素になります。

実際に、ボランティア活動に参加している高齢者の多くが「生きる意味を感じる」「感謝されて嬉しい」「また来てと言われるのが励みになる」と語っており、これは単なる趣味活動では得られない心理的充足を意味します。

社会とのつながりは、“生活を送る”という機械的な営みを、“意味ある日々”へと変えていく強力な原動力となるのです。

「得より損」が行動を変える?|ナッジ理論と最新研究

東京都健康長寿医療センターの2025年7月プレスリリース概要

2025年7月に発表された東京都健康長寿医療センターのプレスリリース(※4)は、「高齢者の社会参加には“損失を避ける”という視点が有効である」ことを明確に示しました。

この発見は、これまでの「得になるから行きましょう」という促し方が、必ずしも高齢者の行動変容に直結していなかった現実に一石を投じるものです。

発表によれば、参加促進のためのメッセージを「得られるメリット(得)」で伝えるよりも、「損を回避する(損)」視点で伝えたほうが、実際に社会参加を希望する意欲が約2倍に増加したという結果が得られました。

このナッジ理論の応用は、声かけに悩むケアマネジャーや介護職にとって、現場で実践可能な“新しい心理的アプローチ”のヒントとなります。

※4 【参考資料】東京都健康長寿医療センター プレスリリース 「高齢者の社会参加を促すには「得より損」:

ナッジを活用したメッセージで社会参加活動の関心が 2 倍に」R7.7.9

論文:村山氏ら(2023)の研究内容と実験設計

村山氏ら(2023)の研究は、社会参加に対する態度や行動意図が「どのようなメッセージの提示方法によって変化するか」を科学的に検証したもので、実験心理学の手法に基づく厳密な設計がなされています。

この研究では、高齢者に対して「社会参加で得られるメリットを伝えるグループ」と「参加しないと損をすることを伝えるグループ」に分けて、参加意欲や肯定的態度の変化を測定しました。

その結果、損失回避フレーミング(例:「参加しないと体力が衰える可能性がある」)を用いた群では、参加意欲が有意に高まり、社会参加に前向きな態度を持つ人の割合が増加していました。

この研究は、ナッジ理論を介護・福祉現場に応用する可能性を科学的に裏づけるものであり、現場の声かけやパンフレット作成にも有効です。

【論文情報】Murayama H, Sasaki S, Takahashi Y, Takase M, Taguchi A. Message framing effects on attitude and intention toward social participation in old age. BMC Public Health. 2023; 23:1713.

https://doi.org/10.1186/s12889-023-16555-1

損失回避メッセージが社会参加への関心を2倍に高めた理由

なぜ「損を避ける」メッセージの方が、高齢者の社会参加意欲を高めるのでしょうか?その理由は、高齢者が加齢とともに「リスク回避志向」が強くなる心理的傾向にあります。

つまり、「得をする」よりも「損をしない」ことの方が、より切実に感じられ、行動の原動力になりやすいということです。

村山氏らの研究では、「このまま家に閉じこもると、足腰が弱る恐れがあります」といった損失回避型メッセージを用いた場合、社会参加への関心が平均で2倍に増加したと報告されています。これは、行動経済学における“損失回避バイアス”を実証的に裏づけるデータでもあります。

この結果は、現場での声かけや啓発文書において、「◯◯した方が得ですよ」ではなく、「◯◯しないと○○になるかも」といった伝え方に変えるだけで、高齢者の行動が変わる可能性を示しています。

現場で使える!高齢者への声かけの具体例

「行かないと●●になるかも…」という損失提示の活用

高齢者に社会参加を促す際には、「行けば元気になるよ」よりも「行かないと体力が落ちるかもしれない」といった“損失提示”の表現が効果的です。

これは、加齢によって慎重さが増す高齢者の心理にフィットし、行動の後押しにつながるからです。

たとえば、「最近、外に出ないと足腰が弱って転びやすくなるかもしれないよ」「このまま話す相手がいないと、気持ちが沈んでしまう人も多いんだよ」といった言い回しは、共感と危機感のバランスがとれています。

損失をやわらかく伝えることは、叱ることなく本人の自律性を尊重しながら参加意欲を高める実践的な手法です。

説得ではなく“共感+軽いリスク提示”が有効

高齢者に行動を促す際、頭ごなしな説得は逆効果になりやすく、代わりに「共感」+「軽いリスク提示」の組み合わせが有効です。

なぜなら、高齢者は「自由や尊厳」を大切にしており、押しつけられたと感じた瞬間に心を閉ざしてしまう傾向があるからです。

たとえば、「わたしも寒いときは外出したくないけど、動かないと体が固まっちゃうのよね」といった共感の一言に続けて、「このままだと歩くのがつらくなってくる人も多いんだって」と加えると、相手に寄り添いながらも“考え直すきっかけ”を与えられます。

これは、ナッジ理論の「選択の自由は奪わず、行動をそっと後押しする」という考え方と一致するアプローチです。

ケアマネ・家族・職員が使える5つの実践フレーズ例

実際の現場では、すぐに使える具体的な声かけフレーズがあると心強いものです。あらかじめ損失回避の観点を取り入れた定型文を用意しておくことで、場面に応じて自然な促しができます。

以下に、ナッジの視点を取り入れたおすすめフレーズを5つご紹介します。

これらのフレーズは、高圧的ではなく、あくまで選択を促す“やさしいナッジ”として活用できます。

※ ケアマネの33%がカスハラ被害について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/caremane-cushara-saishintyousa/

社会参加を促す具体的な活動事例

老人クラブでの趣味活動(囲碁・編み物・演芸など)

高齢者が最も自然に社会参加できる場のひとつが、地域の老人クラブによる趣味活動です。

自分の得意なことや好きなことを通じて他者と関われるため、参加へのハードルが低く、継続性も高いからです。

たとえば、囲碁・将棋・俳句・編み物・演芸・カラオケなどの活動は、同世代同士の交流を深めるだけでなく、知的刺激や達成感も得られると好評です。

趣味活動は「楽しさ」が前面に出るため、“やらされている”感がなく、社会参加の第一歩として非常に有効です。

通いの場(通所介護・サロン・地域の集い)

通いの場は、身体機能・認知機能の維持とともに、社会参加の拠点としても重要な役割を果たしています。

なぜなら、介護サービスの枠組みの中で無理なく継続的に“他者との接点”を持つことができるからです。

たとえば、通所介護(デイサービス)では、機能訓練やレクリエーションを通じた交流の機会が日常的に確保されています。また、地域によっては高齢者サロンや集いの場が開かれており、趣味や情報交換の場として活用されています。

「ついでに行ける」「あの人に会える」などの動機づけにもなるため、日常生活に社会参加を“埋め込む”仕組みとして理想的です。

※ デイサービスの4割が赤字について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/daysurvice-keieisenryaku/

シニアボランティア(読み聞かせ・清掃・イベント運営)

シニアボランティアは、社会参加の中でも「人の役に立つこと」で自尊感情を育める貴重な機会です。

とくに、介護を受けていない元気な高齢者にとっては、「誰かのために行動する」ことで、生きがいを実感しやすくなります。

たとえば、保育園や小学校での読み聞かせ、地域清掃、イベント運営の手伝いなどは、無理のない範囲で貢献できる活動として人気があります。活動後には「ありがとう」と言われる機会も多く、自己肯定感の向上にもつながります。

ボランティア活動は「社会の一員として認められる」体験を生み出し、高齢者の精神的な健康と幸福感に強い影響を与えます。

高齢者が社会参加できない3つの壁と解決策

行く場所がわからない → 地域資源の「見える化」

高齢者の社会参加を阻む要因のひとつに、「どこで、何をしているのか分からない」という情報の不足があります。

これは、高齢者向けの情報発信が紙媒体中心であったり、複数の団体がバラバラに活動していて全体像が見えづらかったりするためです。

たとえば、地域包括支援センターと連携して、地域の“通いの場マップ”を作成・配布した自治体では、参加率が目に見えて向上したという事例もあります。また、ケアマネジャーが毎月のケア会議時に、地域活動の一覧を提示する工夫も効果的です。

地域資源を“見える化”することは、高齢者にとって選択肢が明確になり、自分から行動を起こす後押しとなります。

知り合いがいない → 紹介制度・付き添い同行の工夫

「知らない人ばかりの場所には行きたくない」という心理的抵抗は、高齢者にとって大きな障壁です。

とくに初回参加時の不安は強く、参加意欲があっても一歩を踏み出せない理由になっています。

たとえば、地域のサロン活動で“紹介制度”を導入し、参加者同士を事前にマッチングしておく仕組みを取り入れたところ、「初回の不安が減った」との声が多く寄せられました。また、通所介護事業所の職員が利用者と一緒に地域イベントに参加し、「ついてきてくれるなら行ってみようかな」と言われるケースもあります。

こうした“付き添い”や“つなぎ役”の工夫は、社会参加のハードルを下げ、継続的な関わりへとつながります。

体力面が不安 → 短時間・軽負荷の活動から始める

高齢者が社会参加をためらう理由の一つに、「体力がもたないのではないか」という心配があります。

これは、加齢により移動手段や持久力に不安を抱えている方にとって、見逃せない心理的・身体的障壁です。

たとえば、ある自治体では、1時間以内で終わる軽体操+茶話会の「短時間プログラム」を導入し、「疲れないから続けられる」と高齢者から好評を得ています。さらに、イスに座ったままできる活動(折り紙・ペン習字・映写会など)を中心にした企画は、参加者層の幅を広げることにも成功しています。

“無理なくできる”と本人が思える内容から始めることが、継続的な社会参加の第一歩となります。

自治体・法人による社会参加支援の好事例

通いの場の創出で“日常”に自然な参加を促す(自治体連携)

自治体が中心となり、地域住民が気軽に立ち寄れる“通いの場”を整備する取り組みが全国的に広がっています。

これにより、高齢者が「特別な活動に参加する」という意識を持たずに、日常的に人と関わる環境が整備されつつあるのです。

たとえば、千葉県松戸市では、自治会館や集会所で週1回開催される「健康麻雀の会」や「おしゃべりカフェ」などが定着しており、参加率・継続率ともに高い数値を記録しています。また、運営側を住民ボランティアが担うことで、自主的な地域運営と主体性も高まっています。

このように、“日常の延長線上で自然に参加できる場づくり”は、行政と地域住民が協働して高齢者の社会参加を支える好例です。

ICTを活用した“人と活動のマッチング支援”

高齢者の社会参加を促す新しい手法として、ICT(情報通信技術)を活用したマッチング支援が注目されています。

これは、地域の活動情報をデジタルで一元管理・発信し、興味やニーズに応じて参加者をつなげる仕組みを指します。

たとえば、奈良県生駒市では、「おでかけいこま」というウェブサービスを立ち上げ、高齢者でもスマホやタブレットから自分に合った活動を検索・登録できる仕組みを導入。地域包括支援センターがサポート役としてスマホ講習会も実施し、デジタルの壁を乗り越える支援体制を整えています。

ICTは「孤立を見える化」し、「つながりをマッチングする」強力なツールとして、今後の社会参加支援に欠かせない存在となりつつあります。

外出拒否・参加拒否がある方への対応法

拒否は「意地」ではなく「防衛反応」

高齢者の外出拒否や参加拒否は、「頑固」や「わがまま」と捉えられがちですが、実際には“防衛反応”であることが多いです。

加齢によって体力や判断力が低下し、新しい環境や人間関係に対する不安が大きくなるため、本人なりに「自分を守る」手段として拒否行動が現れるのです。

たとえば、「人が多い場所は疲れる」「誰かに迷惑をかけたくない」「以前参加したときに馴染めなかった」という過去の体験がきっかけとなっているケースもあります。

こうした背景を理解すれば、無理に説得するよりも、まず不安や緊張を受け止めて共感することが重要であると分かります。

「行かなくていい、でも一緒に見てみよう」が効果的

外出や参加を強要せず、「行かなくてもいいよ、でもちょっと見に行くだけ行ってみようか」といった“第三の選択肢”を提示することが、高齢者の心のハードルを下げます。

これは「白か黒か」ではなく、グラデーションを用意することにより、本人が“自分で選んだ”という納得感を得られるからです。

たとえば、デイサービスを拒否していた高齢者が、「見学だけなら」と同行し、その場の雰囲気に安心してそのまま利用につながったという事例は少なくありません。また、事業所側が「今日は特別に付き添いだけOK」と柔軟に対応することも、成功要因になります。

“行ってみるだけ”の提案は、本人の自尊心を傷つけずに行動を促す、有効なナッジとなります。

損失をやさしく伝える:「行かないと歩けなくなるかも」など

高齢者に行動を促す際には、「得」よりも「損」をやわらかく伝える方が効果的です。

とくに、行動経済学でいう「損失回避」の心理は、高齢者に強く働きやすいため、ネガティブになりすぎない範囲での注意喚起が有効です。

たとえば、「今の生活が楽でも、動かないと筋肉はすぐ落ちてしまうんだって」「このままだと歩くのがつらくなってきちゃうかもしれないね」といった言葉は、危機感と現実味を持たせながらも、優しさを残した表現です。

こうした伝え方は、「怒られるから行く」ではなく、「自分のために行く」という自発的な判断を引き出すための後押しになります。

【まとめ】社会参加のカギは「得より損」の伝え方にあり!

ナッジ理論は“責めない声かけ”として介護現場で使える

高齢者への声かけにおいて、ナッジ理論は“責めずに行動を後押しする”ツールとして非常に有効です。

とくに「損失回避」を意識した伝え方は、本人の選択の自由を尊重しながらも、社会参加という行動変容を引き出す力があります。

たとえば、「やらなきゃダメでしょ」ではなく、「やらないとこうなるかも…」といった表現に変えるだけで、相手の受け取り方が大きく変わります。

ナッジは、強制せずに本人の意思決定をサポートする“やさしい行動科学”であり、現場での実践にぴったりの考え方です。

家族・ケアマネ・職員の“ひと工夫”で人生が変わる

高齢者の社会参加は、本人の健康や幸福感だけでなく、家族や地域の未来にも大きな影響を与えます。

その第一歩を支えるのは、家族・ケアマネ・介護職員による“ひと工夫”です。

たとえば、ほんの一言の声かけを工夫する、事業所の説明を丁寧に行う、最初の一歩に付き添うなど、ちょっとした配慮の積み重ねが、本人の心を動かす力になります。

高齢者の「もう一度笑いたい」「誰かの役に立ちたい」という想いを引き出せれば、その人生はより豊かに変わっていきます。

健康長寿のカギは「つながり」+「行動心理」の実践にあり

高齢者の健康長寿を支える最大の鍵は、「つながりを持ち続けること」と、「それを行動につなげる工夫」です。

この2つが揃えば、介護予防・孤立防止・幸福感の向上といった多くの成果を同時に得られます。

今回ご紹介したナッジ理論の活用や、自治体・法人による支援事例は、その実践のヒントとなるはずです。

“得より損”の視点でやさしく背中を押し、誰もが「自分らしく生きる」社会の実現に向けて、今できる一歩を積み重ねていきましょう。

コメント