部下や同僚から「退職したい」と相談されたとき、上司や同僚はどう対応すべきでしょうか。特に介護業界は離職率が高く、人材確保が最重要課題となっています。感情的に引き止めたり、逆に突き放したりするのは逆効果です。

本記事では、退職相談を受けたときの適切な対応方法、引き止めの可否、円満退職につなげる方法を網羅的に解説します。介護職をはじめとする離職リスクの高い職場でも活用できる実践的なポイントをまとめました。

部下の退職は「普通のこと」と考える

退職のハードルは年々下がっている

現代では転職市場が拡大し、部下の退職は特別なことではなくなっています。

終身雇用の時代から、キャリアを自ら選び直す時代へと変化しているためです。

たとえば、介護業界でも数年ごとに職場を変えるケースは珍しくなく、本人にとってはスキルアップやライフスタイルに合った働き方の選択肢です。

こうした流れを理解すれば、退職を「裏切り」ではなく「次のステップ」と受け止められます。

心のハードルを下げる時代背景

かつては退職が「逃げ」や「不義理」と見なされがちでしたが、今は違います。

働き方改革、副業解禁、テレワークの普及などにより、キャリアの柔軟性が重視されるようになったためです。

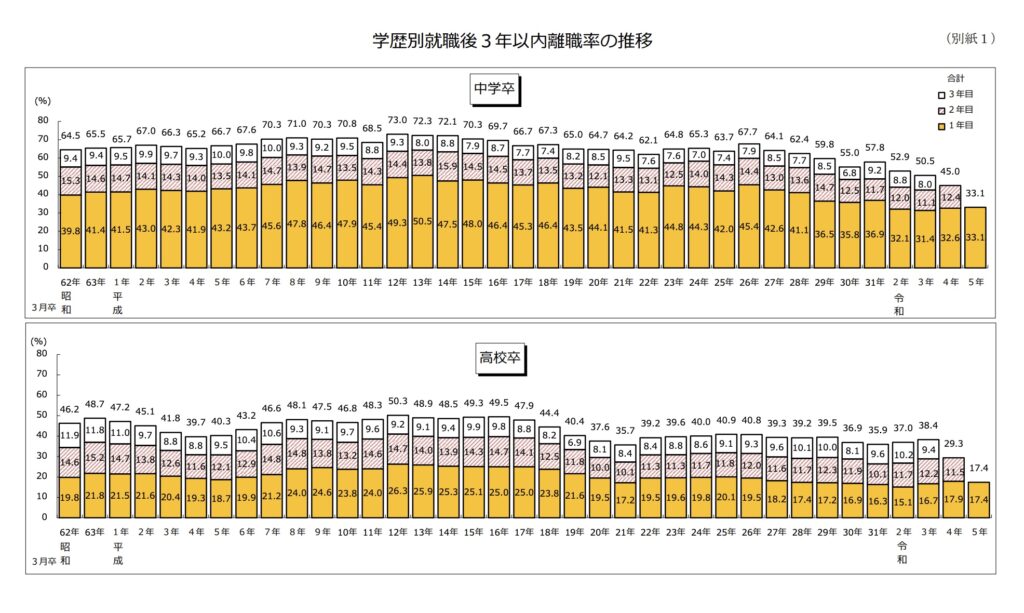

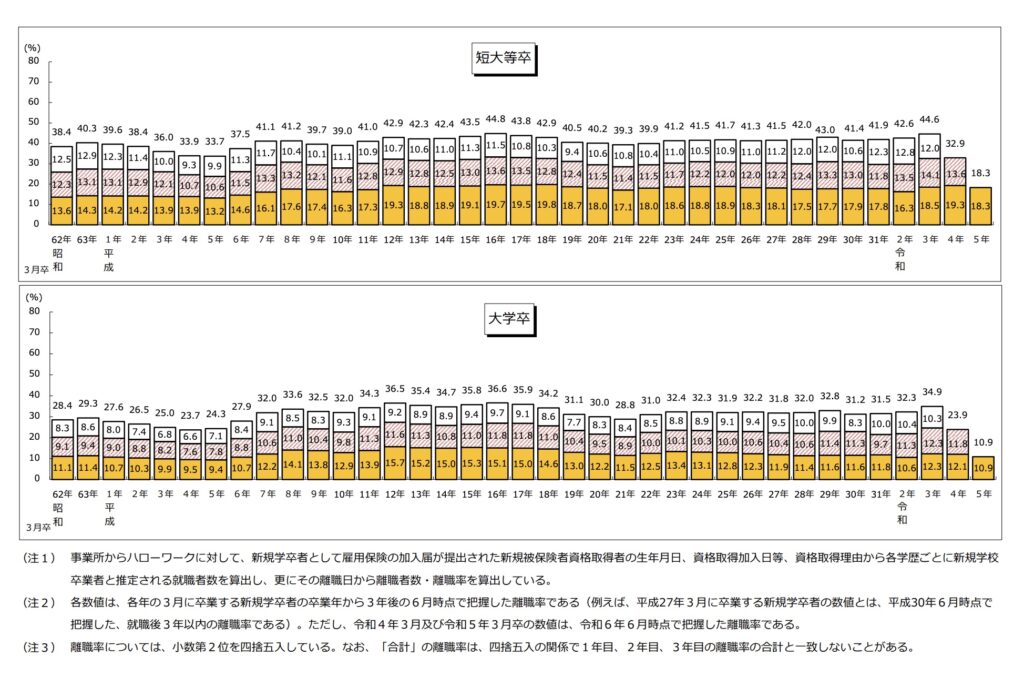

実際に厚労省の調査でも、若年層の3年以内離職率は30%を超えており、退職は特別ではなく社会全体のトレンドです。

こうした背景を理解することで、相談を受けた際も冷静に対応できます。

引用元:厚生労働省 別紙1 新規学卒就職者の学歴別就職後3年以内離職率の推移 中学卒、高校卒

引用元:厚生労働省 別紙1 新規学卒就職者の学歴別就職後3年以内離職率の推移 短大等卒、大学卒

円満退職を目指すべき理由

部下の退職を前向きに受け止めることで、組織と本人の双方にメリットが生まれます。

円満退職は現場の不必要な摩擦を避けるだけでなく、残されたメンバーの士気を維持する効果があるからです。

たとえば、退職者への嫌悪感が強い職場では、不安や不信感が連鎖し離職率がさらに高まる傾向があります。

円満退職を支援する姿勢は、最終的に組織の信頼性を高めることにつながります。

今後も関係性が続く可能性がある

退職しても関係が完全に途切れるとは限りません。

特に介護業界では、地域の事業所間で人材が行き来することも多く、将来また同じ職場で働く可能性もあります。

さらに、退職後も口コミや評判を通じて法人の評価に影響を与えるケースも少なくありません。

円満に送り出す姿勢は、長期的な信頼関係の維持に役立ちます。

アラムナイ制度(退職者ネットワーク)のメリット

近年は「アラムナイ制度」と呼ばれる退職者ネットワークを構築する企業も増えています。

これは退職者とのつながりを維持し、再雇用や紹介、情報共有の機会を生み出す仕組みです。

介護現場においても、経験者が戻ってきたり新しい人材を紹介してくれることで、人材不足解消に大きな効果があります。

部下の退職を単なる別れとせず、新しい関係性を築くチャンスとして捉えることが重要です。

部下から退職相談を受けたときの基本対応

部下の気持ちを最優先にする

退職相談を受けた際に最も大切なのは、まず本人の気持ちを尊重することです。

強引に引き止めると信頼を失い、逆に退職を加速させるリスクがあります。

たとえば「なぜ辞めたいのか」を聞く前に「相談してくれてありがとう」と伝えるだけで、安心感が生まれます。

相手の立場に立つ姿勢こそ、良好な関係を維持する第一歩です。

冷静に親身になって話を聞く

退職相談の場面は、感情的になりやすい瞬間です。

しかし、上司が感情的に反応すると、部下は心を閉ざしてしまいます。冷静かつ親身になって耳を傾けることで、部下も本音を話しやすくなります。

実際に「冷静に聞いてくれたので安心できた」と感じた経験が、部下の信頼を強めるケースは多くあります。

冷静さと共感を持った態度が、円滑な対応につながります。

否定せず、話を遮らない姿勢

部下が退職理由を語るとき、否定や反論は逆効果です。

「それは甘えだ」「考え直せ」といった発言は、相談そのものを後悔させかねません。最後まで話を聞き切ることで、本人の本当の悩みや課題が見えてきます。

たとえば「人間関係がつらい」と言われても受け止めるだけで、解決策を提示する前に信頼を得られます。

話を否定せず遮らない姿勢が、建設的な次のステップを可能にします。

退職意向の報告ラインは慎重に判断する

退職相談を受けたことを、誰にどの段階で報告するかは非常に重要です。

早すぎる共有は本人の信頼を失い、逆に遅すぎると業務調整に支障が出る恐れがあります。

たとえば直属の上司への報告を優先しつつ、人事部や経営層には本人の了承を得てから伝えるのが理想です。

報告ラインの取り扱いに配慮することで、部下の信頼を守りつつ、組織の円滑な対応も実現できます。

部下の退職を引き止めたい場合の判断軸

本心で部下の役割や成果を振り返る

退職を引き止めるべきかどうかを考える前に、まずは部下が組織に果たしてきた役割や成果を冷静に振り返る必要があります。

感情に流されるのではなく、客観的な視点で評価することが重要だからです。

たとえば、チームを支えるキーパーソンや、利用者から厚い信頼を得ている介護職員であれば、引き止める意義は大きいと言えます。

一方で、成果や貢献度が限定的な場合には、無理に慰留するより円満な送り出しが望ましいでしょう。

問題の所在(職場・業務・人間関係)を見極める

退職の背景にどのような問題があるのかを見極めることも欠かせません。

なぜなら、原因が改善可能かどうかで対応の方向性が変わるからです。

たとえば「業務量が多すぎる」という理由であれば、配置転換や業務見直しで解決できる可能性があります。しかし「家庭の事情で転居が必要」といった理由であれば、引き止めは現実的ではありません。

正しい原因把握が、適切な判断軸となります。

組織ビジョンや本人のキャリアを確認する

引き止める際は、組織のビジョンと本人のキャリアプランが一致しているかを確かめることが大切です。

組織が目指す方向性と本人の将来像が重なっていれば、長期的に活躍できる可能性が高いからです。

たとえば「介護リーダーとして成長したい」と考えている職員に対し、管理者へのステップアップの道筋を具体的に示すことは強力な引き止め策になります。

逆にキャリアの方向性が全く異なる場合は、無理な慰留は本人にとっても組織にとっても不利益となりかねません。

上司が担う退職手続きの役割

スケジュールの明確化

退職が正式に決まったら、最初に行うべきは退職までのスケジュールを明確にすることです。

あいまいな状態が続くと業務調整が滞り、現場に混乱を招く可能性があるからです。

たとえば「最終出勤日」「有給消化期間」「引き継ぎ期限」などを早めに設定して共有することで、残るメンバーも安心して業務を進められます。

引き継ぎ資料の依頼と管理

上司は退職者に引き継ぎ資料の作成を依頼し、内容を確認・管理する役割を担います。

引き継ぎが不十分だと、後任者やチーム全体に大きな負担がかかるからです。

たとえば介護現場では、利用者ごとのケアプランや家族との対応記録など、細やかな情報の継承が欠かせません。

チェックリストを活用して引き継ぎ漏れを防ぐことが効果的です。

必要書類や物品の受け渡し

退職時には、鍵・制服・パソコン・IDカードなどの物品や、必要書類の受け渡しが発生します。

これを怠るとセキュリティリスクや事務処理の遅延につながるため、上司が責任を持って確認する必要があります。

実際に「退職後に備品が返却されずトラブルになった」ケースは少なくありません。

リスト化して計画的に受け渡しを行うことが安心につながります。

退職届・離職票・源泉徴収票の取り扱い

法律上、退職者には退職届や離職票、源泉徴収票などの発行義務があります。

これらを遅延や拒否することはできないため、正確かつ迅速に対応しなければなりません。

たとえば、退職届の受理が遅れると社会保険や失業給付の手続きにも影響します。

上司は人事部門と連携し、必要書類の処理が円滑に進むよう管理することが求められます。

退職までに上司がすべきフォロー

部下の退職を前向きに応援する

退職する部下に対しては、最後まで前向きに応援する姿勢が大切です。

なぜなら、本人が安心して次のステップに進めるだけでなく、残されたメンバーも「この職場は信頼できる」と感じるからです。

たとえば「これまでの貢献に感謝している」「次の職場でも応援している」と伝えるだけで、良好な関係を維持できます。

結果的に円満な退職となり、組織の評判を守ることにつながります。

後任者と仕事をつなげる

退職者と後任者を早めに結びつけることは、円滑な引き継ぎに欠かせません。

後任者が退職者から直接学べる期間を確保することで、業務の継続性が保たれるからです。

たとえば介護現場では、利用者ごとの生活習慣や家族対応など“マニュアルに書けない情報”を引き継ぐことが重要です。

後任者が安心して業務を担えるよう、上司が橋渡し役を務めましょう。

挨拶回りや社内周知をサポートする

退職者の挨拶回りや社内への周知を上司がサポートすることで、組織内の信頼関係を円滑に保つことができます。

本人任せにすると伝達が不十分となり、誤解や不信感を招く恐れがあるからです。

たとえば「〇月末で退職することになりました。長年の貢献に感謝しています」と上司から伝えると、周囲の受け止め方も柔らかくなります。

上司のサポートは職場全体の雰囲気を良好に保ちます。

最後まで“円満退職”を意識する

退職が決まった後も、最後まで円満退職を意識することが必要です。

退職直前の対応が、その後の職場の評価に直結するからです。

たとえば「最後まで誠実に働いてくれた」と評価されれば、後輩への良い見本となり、組織全体の信頼性も高まります。

上司自身も退職日まで適切にフォローし、前向きな別れの形を整える姿勢が求められます。

部下の退職を減らすための職場づくり

日常的なコミュニケーションを強化する

部下の退職を防ぐ最も効果的な方法は、日常的なコミュニケーションを強化することです。

職場に相談できる相手がいるだけで、悩みを抱え込まずに済むからです。

たとえば「最近の業務はどう?」と声をかけるだけで、部下のモチベーション維持につながります。

小さな会話の積み重ねが、退職防止の土台となります。

部下の負担に合わせた業務配分

退職理由の多くは「業務負担が重すぎる」ことに起因します。

そのため、部下の能力や状況に合わせた業務配分を行うことが重要です。

たとえば新人には基礎業務を中心に任せ、経験豊富な職員には責任ある業務を与えるなど、バランスを調整します。

無理のない業務設計が、長期的な定着につながります。

公平で正当な評価制度の整備

不公平な評価は、退職を決断させる大きな要因となります。

努力や成果が正当に評価されれば、部下は「この職場で成長できる」と感じるからです。

たとえば介護職の処遇改善加算を活用し、資格取得や勤続年数に応じた評価制度を導入することは効果的です。

透明性のある評価基準が、職員の定着率を高めます。

入職時のOJTや定期面談の徹底

入職直後のフォロー体制が整っていないと、早期離職のリスクが高まります。

そのため、入職時のOJTや定期的な面談を徹底することが欠かせません。

たとえば試用期間中は月1回の面談を行い、不安や悩みを確認する仕組みを設けると安心感が生まれます。

新人が定着するかどうかは最初の数カ月が勝負であり、徹底したフォローが退職防止のカギとなります。

【介護職特有】退職が引き止められる理由と現実

シフト崩壊・人手不足による現場負担

介護職員が退職すると、シフトが崩壊し現場の負担が急増します。

そのため管理者は必死に引き止めようとするのです。特に夜勤や早番・遅番といったシフト制では1人抜けるだけで勤務が成り立たなくなるケースもあります。

例えば、ユニット型特養で1人の職員が抜けると通常シフトの配置を満たせず、他職員の連勤や残業が常態化してしまうのです。

この現実が「退職は困る」という圧力につながります。

将来のリーダー候補を失いたくない事情

介護業界では経験を積んだ職員が貴重なリーダー候補となります。

上司が引き止めるのは、今後のチーム運営や教育体制に大きな影響が出るからです。

例えば、認知症ケアやターミナルケアに精通した人材は簡単に補充できません。その人材を失うことで、法人全体の成長が停滞するリスクが高まります。

リーダー候補を手放したくないという事情は、介護業界特有の引き止め理由です。

※ 優秀な部下の退職を防ぐ方法について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/yuusyuu-syokuinn-risyokutaisaku/

人材不足による法人全体の損失

介護職は全国的に人材不足が続いており、1人の退職が法人全体の損失に直結します。

採用コストが高いことに加え、新人が即戦力になるまで時間がかかるからです。

例えば1人を採用するのに人材紹介料が百万弱、夜勤が出来るまでに数カ月を要するのが現実です。

結果として、退職者を引き止めたほうが短期的には法人の負担を軽減できるという発想につながります。

※ 人手不足と若者離れの真相について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/kaigo-hitodebusoku-shinsou/

引き止められる職員・引き止められない職員の違い

介護職員でも、全員が同じように引き止められるわけではありません。

専門資格を持ちリーダーシップを発揮している人材は、強く慰留される傾向にあります。一方で勤怠不良やパフォーマンスに課題がある職員は、むしろ引き止められないケースも多いです。

例えば「あなたは必要な人材だから残ってほしい」と言われる職員と、「そうか、仕方ないね」と言われる職員では、扱いに明確な違いが出ます。

この差は、日頃の働きぶりや信頼関係によって生まれるのです。

引き止め攻略法とその限界

効果的な引き止め方法とは

退職を引き止めたい場合は、感情論ではなく具体的な提案をすることが効果的です。

単に「辞めないでほしい」と伝えるだけでは説得力がなく、むしろ本人の反発を招く可能性があるからです。

例えば「来年度からリーダー研修を受けてもらいたい」「業務負担を軽減できるようシフトを見直す」といった現実的な改善策を提示することで、本人も残る意義を感じやすくなります。

建設的で具体的な引き止めが、最も効果を発揮します。

退職届提出後の法的ルール(2週間ルール)

法律上、退職届を提出した後は2週間で退職が可能とされています。

つまり、上司がいくら引き止めても強制的に引き延ばすことはできません。

例えば就業規則で「1カ月前までに申し出ること」と定めていても、法的には2週間が優先されます。このため、引き止めを試みるなら退職届の提出前、相談の段階で行う必要があります。

法律を理解したうえで、現実的な対応を取ることが求められます。

引き止め失敗を恐れず、前向きな別れを意識する

引き止めがうまくいかなくても、それを失敗と考える必要はありません。

大切なのは、最後まで良好な関係を保ち、前向きな別れにすることです。

例えば「あなたの活躍を誇りに思う」「また一緒に働ける日を楽しみにしている」と伝えるだけで、退職者の心に良い印象を残せます。

その後の口コミや再雇用の可能性を考えても、円満退職は組織の資産になります。

離職率と主な退職理由の理解

介護職の離職率データ

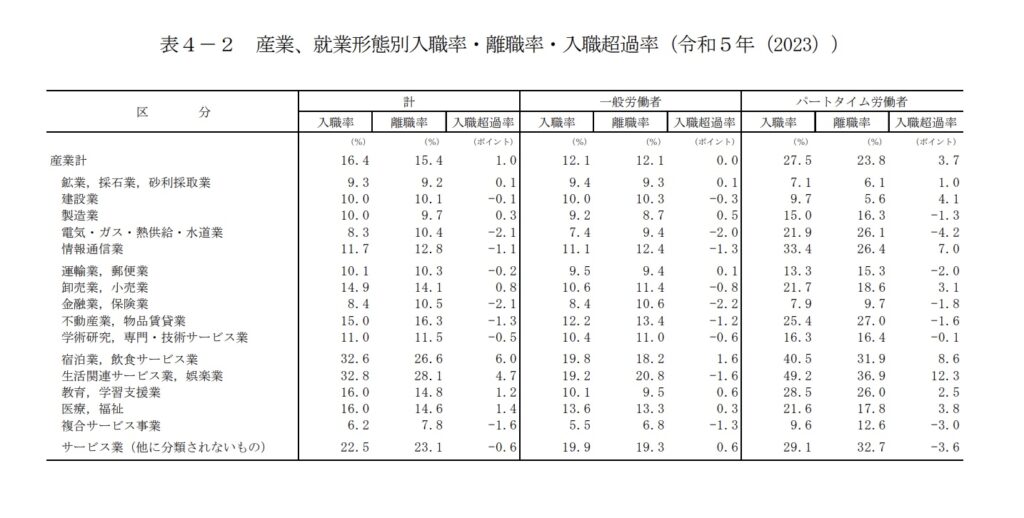

介護職は「離職率が高い」と言われがちですが、厚生労働省の統計によれば、実際には医療・福祉産業全体の離職率は14.6%(令和5年度)で、全産業平均15.4%とほぼ同水準にとどまっています。

つまり、介護職だけが極端に離職率が高いわけではなく、イメージと実態には差があるのです。

ただし、職場によっては人員不足や定着率の低さが深刻化しているケースもあり、組織ごとの環境改善が求められます。

特に若年層では3年以内離職率が大卒で34.9%、高卒で38.4%と高い傾向にあり、介護現場でも若手の早期離職を防ぐ取り組みが重要です。

引用元:厚生労働省 政府統計 令和5年雇用動向調査結果の概況 P.12

新人・中堅・管理者それぞれの退職理由

退職理由はキャリアの段階によって異なります。

新人の場合は「現実と理想のギャップ」による理由が多いです。

中堅になると「キャリアの停滞感」「家庭との両立」が主な要因になります。管理者層では「過剰な業務負担」「組織方針との不一致」が離職の引き金となります。

例えば、現場リーダーが過労で退職すると組織への打撃は大きいため、段階に応じた対応策が欠かせません。

離職兆候の察知(求人サイト閲覧・私用電話増加など)

部下の退職を防ぐには、早期に兆候を察知することが重要です。

具体的には「求人サイトを見ている」「私用の電話や早退が増える」「会議での発言が減る」「机を整理し始める」などがサインとなります。

例えば、普段は積極的に話す職員が急に沈黙気味になった場合、離職を考えている可能性が高いといえます。

小さな変化を見逃さず、早めに声をかけることが予防につながります。

突然の退職を防ぐための日常コミュニケーション

突然の退職を防ぐには、日常的なコミュニケーションの積み重ねが不可欠です。

悩みや不満を日頃から打ち明けやすい環境があれば、相談を経て改善につなげられるからです。

例えば「月1回の面談を必ず行う」「日常的に小さな雑談を心がける」といった仕組みを整えることで、突然の離職を大幅に減らすことができます。

予防は特別な施策ではなく、日常の積み重ねで実現されます。

部下の退職防止に効くマネジメント力

“謝意・誠意”を伝えるマネジメント

退職防止の基本は、日頃から部下に謝意と誠意を伝えることです。

自分の努力や貢献が認められていると感じることで、部下は職場へのエンゲージメントを高められるからです。

例えば「昨日の対応、助かったよ」「いつもありがとう」と声をかけるだけでも効果は絶大です。

こうした小さな積み重ねが退職防止の大きな力になります。

キャッチボール型コミュニケーションの実践

一方的に指示するのではなく、双方向のキャッチボール型コミュニケーションを意識することも重要です。

部下が意見や悩みを言いやすい環境を作ることで、離職につながる不満を早期に発見できるからです。

例えば「このシフトはどう思う?」「改善できそうな点はある?」と尋ねることで、部下の主体性を引き出せます。

双方向のやり取りは、信頼関係と定着率の両方を高めます。

部下とともに“伴走する”姿勢

退職を防ぐには、上司が「部下とともに走る」姿勢を示すことが不可欠です。

単に業務を任せるだけではなく、課題に一緒に向き合うことで安心感が生まれるからです。

例えば「私も一緒に対応するからまずはやってみよう」と伝えることで、部下は「支えてくれる存在がいる」と感じます。

伴走する姿勢は心理的安全性を高め、離職防止に直結します。

「静かな退職」への対応とエンゲージメント回復策

最近注目される「静かな退職(Quiet Quitting)」は、表立って辞めるわけではないが意欲を失い最低限の業務しかしない状態です。

放置すると組織全体の生産性に悪影響を及ぼすため、早期に対応する必要があります。

例えば、本人のやる気低下の背景を探り「成長機会」や「新たな役割」を提案することで再び活力を取り戻すことが可能です。

静かな退職を防ぐことは、組織の健全性を守る重要なマネジメントです。

まとめ|部下の退職相談は組織改善のチャンス

部下の声を未来の改善に活かす

退職相談は組織にとってマイナスに見えがちですが、実は改善のヒントが詰まった重要な機会です。

本人の声を真摯に受け止めることで、職場の課題が明確になり、同じ理由で退職する人を減らせるからです。

例えば「人間関係のストレス」という声を受け、コミュニケーション研修を導入したことで職場環境が改善する例もあります。

退職相談を未来の投資と考える姿勢が求められます。

円満退職が組織の信頼性を高める

退職を前向きに支援することは、組織の信頼性を高めることにつながります。

円満退職を実現することで残された職員も「この職場は誠実だ」と感じ、安心して働き続けられるからです。

例えば「最後まで感謝の気持ちを伝えて送り出す」だけでも、チーム全体の雰囲気は大きく変わります。

円満退職の文化は、離職率低下にも寄与します。

アラムナイ制度を活用し“つながり”を維持する

退職後の人材とも関係を続ける「アラムナイ制度」は、介護業界でも有効です。

再雇用や人材紹介、情報共有など多くのメリットがあるからです。

例えば、かつての職員が別の施設で経験を積み、再び戻ってきて戦力になるケースもあります。

退職を完全な終わりとせず、新たな関係性として活用することで、組織の持続力を高めることができます。

コメント