2025年7月28日に公表された「令和6年度 介護労働実態調査」によると、月給制で働く介護職の通常月の平均月収は24万8,884円、前年比+3.1%。平均時給も1,262円(+3.5%)へ上昇し、月収は5年連続で伸長しています。

本記事では、年代別・職種別の差、手取りと額面の考え方、推移と今後の見通し、介護福祉士の年収アップ策まで、一次資料を根拠にわかりやすく解説します。

介護職の平均月収はいくら?【2025年最新データ/前年比+3.1%】(介護職 平均月収 前年比 最新)

2025年最新の結論は明快です。介護職(賃金形態:月給)の通常月の平均月収は24万8,884円、前年比+3.1%で上昇し、平均時給は1,262円(+3.5%)、さらに月収は5年連続で増加しています。求職者・転職検討者にとって、処遇は着実に改善トレンドにあります。

上昇の背景には、人材確保の競争激化や処遇改善の継続的な効果、離職抑制への取り組みが挙げられます。加えて、賃金データの定義(後述)を正しく理解すると、月給が前年より伸びている実感値と統計値が一致しやすくなります。

具体的な数値として、平均月収24万8,884円(+3.1%)、平均時給1,262円(+3.5%)。月収は平成30年度以降の系列で5年連続のプラスです。なお、ここでいう「平均月収」は賞与・残業代・休日手当を除き、毎月決まって支給される各種手当を含む税込額という定義です。

だからこそ、読者が取るべきアクションは「データで市場水準を把握し、交渉・転職・資格取得の戦略に落とし込む」こと。上昇トレンドのいまは、求人比較・面接時の条件交渉・加算を取りやすい職場選びでリターンを得やすい局面です。

介護職員の年収について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/kaigosyoku-nennsyuu-kaisetu/

介護職員の平均賞与について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/kaigosyoku-heikinsyouyo-saishin/

年代別・職種別にみる介護職の月収差とは?(介護職 年代別 給料/介護職 職種別 給料)

市場平均だけで判断せず、年代×職種の“ポジション取り”で収入差は大きく変わります。20代前半〜後半の伸びが顕著で、責任や専門性の高い職種ほど水準が高いのが最新傾向です。

なぜ差が出るのかというと、①資格・専門性(看護、リハ、ケアマネ等)による職務価値、②役割と負荷(夜勤・責任範囲)、③サービス種別(訪問・入所・通所)に伴う収益構造の違いが、手当や賃金テーブルに反映されるからです。

2-1. 年代別の月収の傾向

最新データでは、20〜24歳:211,452円(+5.8%)、25〜29歳:239,350円(+5.0%)と、若年層での伸びが際立ちます。30代以降も幅広くプラスとなっており、初期キャリアの賃上げと、その後の役割拡大・資格加算で伸ばす設計が有効です。

このため、20代は早期に経験と資格を積む投資局面。30代以降は役職・専門ポスト(リーダー、相談員、ケアマネ等)を視野に入れ、“ジョブ×資格”の掛け算で年収カーブを押し上げるのが得策です。

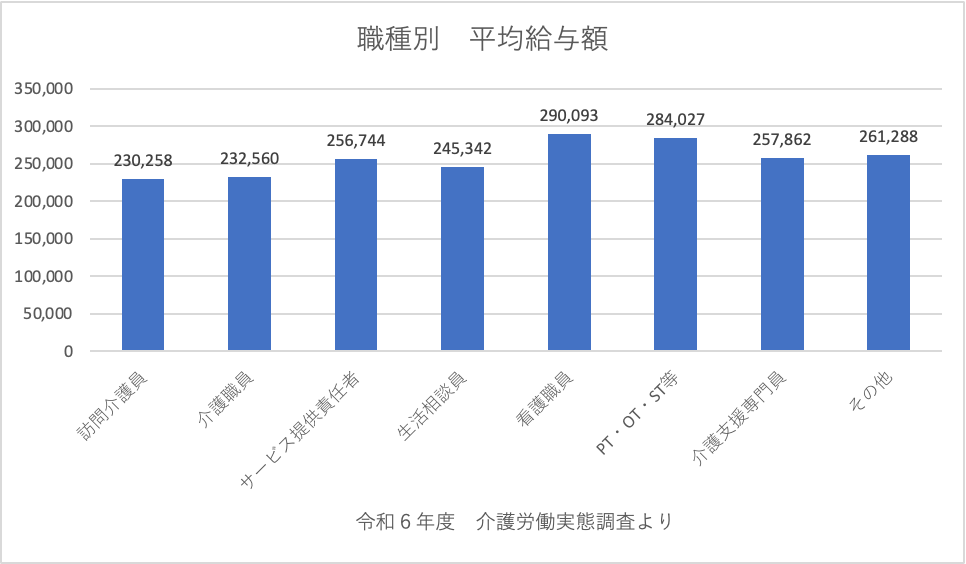

2-2. 職種別の月収の差

看護・リハは水準が高く、サ責・ケアマネも平均を上回るレンジです。

ゆえに、収入を高めたい読者は、(1) 資格取得(介護福祉士→ケアマネ等)、(2) 役割拡大(サ責・相談員)、(3) 施設・サービス種別の見直しをセットで検討しましょう。“年代×資格×職種”の最適化が、平均超えの近道です。

※ 介護職の転職を成功させる方法について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/careworker-jobchange/

手取り額と額面の違いを理解しよう【意外と知らない給与の話】(介護職 給料 手取り/額面 何が違う)

求人比較や年収アップの戦略を立てるうえで、額面(総支給)と手取りの違いを正しく理解することが最短ルートです。とくに本調査で用いられる「通常月の平均月収」の定義を押さえると、求人票や口コミの“見え方”に惑わされにくくなります。

「額面」は税金・社会保険料などを差し引く前の総支給額。「手取り」は差し引き後に実際に受け取る金額です。介護労働安定センターの定義では、通常月の平均月収=毎月決まって支給される各種手当を含む税込額(賞与・残業・休日出勤手当は除外)。この“定義の差”が、同じ「月収」でも情報源ごとに金額がブレる主因です。

たとえば最新データの平均月収248,884円(月給制)をモデルにすると、健康保険・厚生年金・雇用保険、所得税、翌年の住民税などが控除され、手取りは概ね額面の80〜85%前後に着地するケースが一般的です(扶養・等級・自治体で上下)。また、賞与と残業代は「通常月の平均月収」に入らないため、年収を比較する際は「月収×12+賞与(見込み)+残業見込み」を別立てで見るのが鉄則です。

だからこそ、求人比較は「額面」ではなく①手取りの見込み、②年間トータル(賞与・加算・夜勤/オンコール手当)、③所定内実労働時間で並べ替えるのがプロの作法。「月収」表記の定義を必ず確認し、数字の前提条件を揃えてから交渉・応募に進みましょう。

介護職員の夜勤手当について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/kaigosyoku-yakinteate-souba/

調査概要(エビデンス):対象・方法・定義を確認(令和6年度 介護労働実態調査)

本記事の数値は介護労働安定センター「令和6年度 介護労働実態調査」(2025年7月28日公表)(※1)に基づくもので、実務に使える一次データとして十分な規模と妥当性があります。

- 実施時期:2024年10月1〜31日(基準日10/1)

- 有効回答:事業所9,044/労働者21,325

- 定義:「通常月の平均月収」=毎月決まって支給される各種手当を含む税込額(賞与・残業・休日手当は除外)

この前提を押さえれば、年代別・職種別の差や推移、処遇改善の効果を正しく読み解けます。

※1 参考資料 介護労働安定センター 令和6年度 介護労働実態調査 2025年7月28日

指標別データで深掘り

職種別 平均給与額

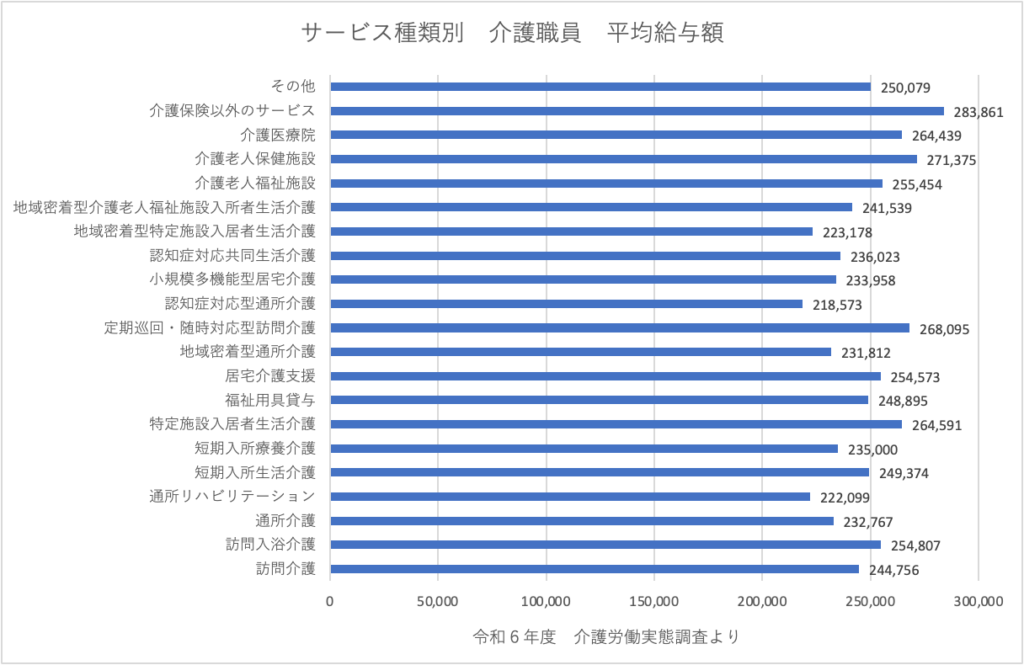

サービス種類別 介護職員 平均給与額

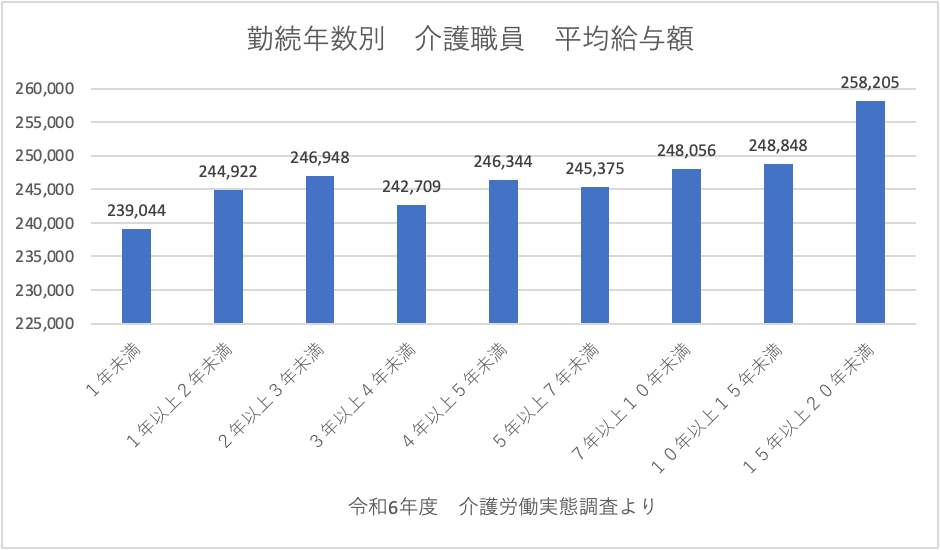

勤続年数別 介護職員 平均給与額

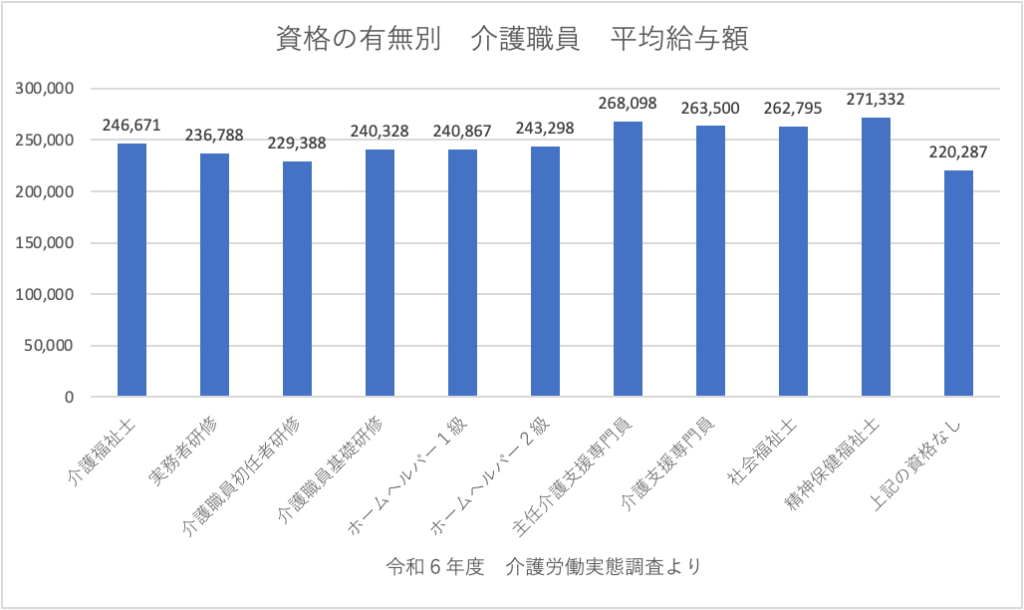

資格の有無別 介護職員 平均給与額

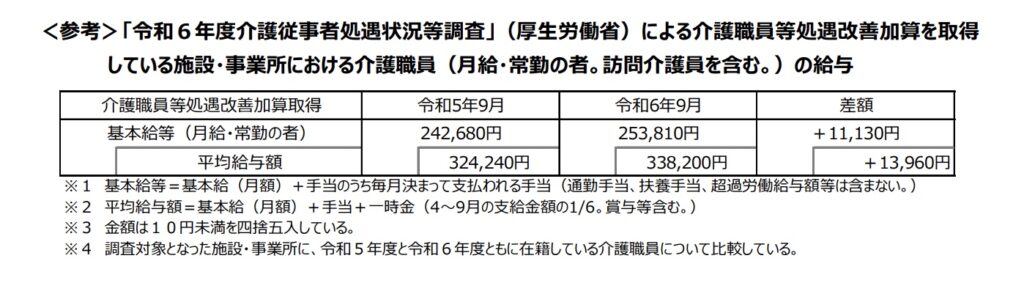

引用元:介護労働安定センター 令和6年 介護労働実態調査<参考>枠

数字の前提(調査対象・金額定義・時点)が異なると、同じ“月収”でも比較がブレるからです。本調査は「月給の人の通常月の平均月収=毎月決まって支給される手当を含む税込、賞与・残業・休日手当は除外」という統一定義で集計されています。加えて、厚労省の「介護従事者処遇状況等調査」の直近比較では、基本給等:242,680円→253,810円(+11,130円)/平均給与額:324,240円→338,200円(+13,960円)と、処遇改善の上積みが確認できます。

可視化の結論はシンプルです。「職種×サービス種別×勤続×資格」で賃金は段階的に上がるのがデータの示す現実です。表・図で自分の現在地と“次の一手”を照らし、資格取得・役割拡大・サービス転換の優先順位を決めましょう。

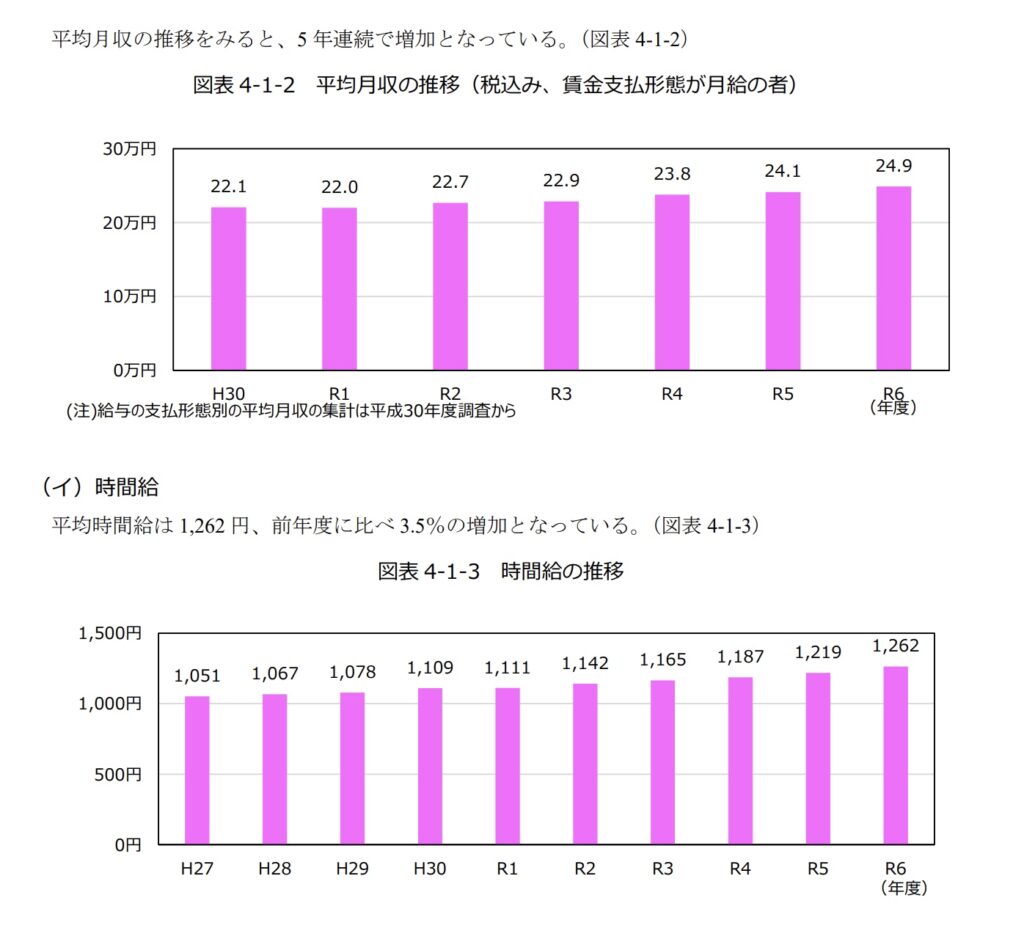

介護職の月収の推移(5年連続で上昇)

引用元:介護労働安定センター 令和6年度 介護労働実態調査

結論から言うと、介護職の平均月収は5年連続で上昇しています。H30→R6のトレンドを追うと、22.1万円→22.0万円→22.7万円→22.9万円→23.8万円→24.1万円→24.9万円へと伸長。直近R6は24.9万円で、前年からの伸び率は+3.1%です。

右肩上がりの背景には、人材確保の競争激化と処遇改善の継続的効果があり、時給ベースでも1,262円(前年比+3.5%)と上昇が確認できます。月収系列は平成30年度以降に同一定義で集計されており、直近5年は一貫してプラス。短期の上下動に惑わされず、制度と需給が押し上げる“追い風”と捉えるのが合理的です。

この事実から導ける行動は明快です。上昇トレンドを味方に、資格・職種・施設種別を最適化しましょう。

介護職の収入は増加傾向:背景と今後(介護報酬・需給・人材確保)

介護職の収入は明確に上昇トレンドで、直近も平均時給1,262円(前年比+3.5%)、月収は5年連続で増加という追い風が続いています。しかも就労実態は平均残業1.7時間/週、「残業なし」56.6%と、伸びが無理のない働き方の中で起きている点がポジティブです。

なぜ上がっているかというと、人手不足と賃金改善の圧力が同時にかかっているから。事業所の従業員不足感は65.2%へ上昇し、採用に最も効いた施策は「賃金水準の向上」という一次データが示しています。需給の逼迫が賃金を押し上げる構図が、現場の採用・定着の実感と一致しています。

具体的には、厚労省の処遇状況調査でも処遇改善の上積みが確認され、基本給等は242,680円→253,810円(+11,130円)、平均給与額は324,240円→338,200円(+13,960円)へ上昇。内訳でも基本給+4,240円/手当+8,330円/一時金+1,390円と広く配分されています。これは構造的な底上げが進んでいる証拠です。

だからこそ今後は、「資格×職種×サービス種別」の最適化で上昇トレンドを最大化するのが得策。データに基づき、加算を活かしやすい領域・役割を選べば、平均超えは十分に狙えます。まずは自分の現在地を把握し、“平均+α”の設計へ一歩踏み出しましょう。

なぜ「介護職の給料は低い」と言われがちか(誤解と実像)

“低い”という評価は半分は過去の常識です。最新データでは賃金は上向きで、上げ方の“型”も見えてきました。

この三点が「低い」印象を強めてきました。

ここ数年は処遇改善(基本給・手当の底上げ)や評価制度の整備、職種・役割ごとの加算反映が広がり、若年層や資格保有者の伸びが顕著。求人票でも基本給テーブル+役割手当+資格手当+夜勤/オンコールの内訳が開示されるケースが増え、“見せ方の改善”が実態の改善を後押ししています。

固定観念で判断せず、「自分の職種×資格×勤続×施設種別」という同じ物差しで比較すれば、平均超えのルートは複数あります。古い常識はデータでアップデートしましょう。

Q&A

Q1. 介護職の手取り平均は?

結論:ざっくり額面の80〜85%が目安。

理由:健康保険・厚生年金・雇用保険・所得税・住民税が控除されるため。

月25万円の例なら手取り約20〜21万円(扶養・地域・等級で上下)。賞与と残業は“通常月の月収”に含まれないため、年収試算は「月収×12+賞与」で算出。求人比較は額面より「手取り」と「年間トータル」で行いましょう。

Q2. 介護士と介護福祉士の違い(資格・給料・仕事内容)

結論:国家資格の有無が職域と評価、賃金テーブルに効く。

理由:介護福祉士は専門性・責任範囲が広く、資格手当や役割ポスト(リーダー、サ責、相談員、ケアマネ進路)にアクセスしやすい。

多くの法人で数千〜数万円の資格手当が設定され、昇給・昇格の要件にもなりやすい。未保有なら実務者研修→介護福祉士の王道で“資格×役割”を取りに行くのが近道。

Q3. 年収400/500/600万円は現実的?到達パターンは?

結論:400万は現実的、500万はルート選定次第、600万は役職・管理職級で現実味。

理由:年収は基本給+手当+賞与+シフトの設計で大きく変動。

- 400万…介護福祉士+夜勤/オンコール+賞与2回、あるいは訪問系でのシフト厚め。

- 500万…サ責・相談員・ユニットリーダー、またはケアマネで評価と件数・役割を確保。

- 600万…施設の役職者(主任〜管理職)、複合職務(採用/教育/加算管理)やケアマネ管理者など。

最短は「資格→役割→施設種別」を三点同時に最適化。

Q4. 初任給の目安と伸ばし方(資格手当×評価制度×転職)

結論:初任給は“相場×地域×施設種別”で決まるが、伸ばし方は再現性が高い。

理由:評価制度が資格・勤続・役割に連動しているため、要件を満たせば自動的に階段を上がれる。

入職1年目は実務者研修→介護福祉士を最優先、2〜3年目でサ責・リーダーへ。面談では「何を満たせばいくら上がるか」のテーブルを確認。相場より低い場合は同等職務での転職も早期に検討。“資格→役割→転職”の順で年収カーブを押し上げるのが基本戦略。

【まとめ】データに基づくキャリア戦略で年収を上げる

平均は“ゴール”ではなく“現在地”。一次データで市場水準を掴み、資格・職種・施設選びで差をつけ、交渉と転職軸を明確にすれば年収は上がります。

賃金は報酬体系(基本給・手当・賞与)×資格×役割×シフトの組み合わせで決まり、可視化・再現が可能だからです。

①最新データで自分の偏差値を把握 → ②実務者研修→介護福祉士→(経験後)ケアマネの王道 → ③サ責・相談員・リーダーなど役割を取りに行く → ④加算を活かせる施設種別へ軸足を移す → ⑤面談でテーブル(昇給条件)を数値で確認 → ⑥相場未満なら同等職務での転職をセットで検討しましょう。

“年代×資格×職種×施設”をデータで設計すれば、平均超え〜500万超えは十分に射程。あなたの次の一手は、数字で決めるのが正解です。

コメント