ケアマネ(介護支援専門員)の高齢化が加速し、平均年齢54.3歳・60歳以上31.5%、居宅介護支援事業所は7年連続で減少。いま「ケアマネ 不足」は2025年問題や在宅介護・地域包括ケアの推進に直結する重要課題です。

本記事は「ケアマネ 高齢化」の最新データをもとに、国家資格化の論点、受験要件・更新研修の見直し、処遇改善の現状、ケアプランデータ連携とICT/AIによる業務効率化までをわかりやすく解説します。

そもそもケアマネジャーとは(用語整理)

介護保険の要となる専門職で、本人や家族の希望を聞き取り、必要な介護サービスを組み合わせる「計画作成(ケアプラン)」と連絡調整を担います。法律(介護保険法)と省令で役割が定められており、公的に位置づけられた職種です。

こうした位置づけは、ケアマネが単なる事務係ではなく、生活全体を見渡して医療・介護・福祉・地域資源をつなぐハブだからです。国も研修基準で「地域包括ケアの中での多職種協働」を必須にしており、連携の要として働くことが求められています。

たとえば退院直後の高齢者では、訪問看護・訪問介護・福祉用具・通所サービスなど多くの関係者が関わります。ケアマネはサービス担当者会議を開いて役割を分担し、計画→実施→見直しのサイクルを回します。

つまりケアマネは、法的に定められた専門職として、多職種を束ね「その人らしい暮らし」を支える司令塔です。

ケアマネジメント

ケアマネジメントは「困りごとを把握→計画→実行→評価と見直し」を繰り返し、生活の質を上げるための方法です。要支援・要介護の人は、この計画(ケアプラン)に基づいてサービスを受けます。

この流れが必要なのは、同じ病名でも暮らしの環境や希望が違い、必要な支援が人ごとに変わるからです。国はケアマネの実務研修でも、このプロセスと多職種連携の習得を必須にしています。

実際には、初回面談で生活状況を聞き取り、ゴール(例:自宅で安全に入浴)を置き、サービスを組み合わせ、1〜3か月ごとに見直します。うまく行かなければ計画を修正します。

要は、ケアマネジメントは「人」に合わせて支援を最適化する仕組みで、継続的に調整していく仕事です。

介護保険の給付管理

給付管理とは、利用者が使ったサービスが適切かを確認し、毎月「給付管理票」を作って審査支払機関(国保連)へ提出する事務です。これが介護報酬の支払いの基礎になります。

なぜ重要かというと、ここでミスがあると、事業所への支払いが遅れたり、利用者の自己負担に誤りが出るからです。国の手引きでも、請求書や給付管理票の記載・提出ルールが細かく定められています。

たとえば月内の利用実績を集計し、翌月10日までに給付管理票を提出します。月途中で担当が変わった時の扱いなど、運用上の細かな決まりもあります。

まとめると、給付管理は「正しい請求」と「利用者の権利を守る」ための要で、ケアマネの専門業務のひとつです。

要介護認定との関係

介護サービスを使うには、市区町村へ申請し、一次判定(コンピュータ)と二次判定(認定審査会)を経て要介護度が決まります。ここで決まった区分に応じて、使えるサービス量が決まります。

この手順があるのは、公平に必要量を判定し、限られた保険財源を適切に配分するためです。国の公式サイトでも、認定→ケアプラン→サービス利用の流れが示されています。

具体的には、認定結果が出るとケアマネが本人や家族と話し合い、生活目標や利用サービスを整理したケアプランを作ります。医療や福祉の専門職とも会議で調整します。

要するに、要介護認定はスタートラインで、ケアマネはその後の「計画と連携」の中心です。

※ 要介護認定の流れについて詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/youkaigonintei-saishin-serviceguide/

データで把握:ケアマネ不足と高齢化の現在地

数年でケアマネの高齢化が進み、事業所数も減っています。これは、現場の担い手不足が制度の運用に響き始めているサインです。

最新統計(全国老人福祉施設協議会誌が引用した実態)

直近の報道ベースの最新集計では、ケアマネの平均年齢は54.3歳、60歳以上は31.5%(前年度29.4%から+2.1pt)、50歳以上は66.2%とされ、加齢が進んでいます。この数字は、介護労働安定センターが実施した令和6年度「介護労働実態調査」(※1)を各専門媒体が報じたものです。

こうした年齢構成の偏りは、退職や健康理由の離職が増えやすく、管理職・主任ケアマネの確保をさらに難しくします。一次情報の公式公開はセンターの「調査ポータル」に集約されます。

現場では、60代・70代のベテランが支える一方で、交代要員の若手が少ないため、引き継ぎや育成の時間が確保しにくい、という課題が起きやすくなります。

結局、ケアマネの高齢化は“人が足りない”だけでなく、“交代が効きにくい”という二重の問題を生んでいます。

※1 介護労働安定センター 令和6年度 介護労働実態調査 労働者調査「介護労働者の就業実態と就業意識調査 結果報告書」 資料編 統計表 P.5

事業所と従事者の推移

居宅介護支援の請求事業所数は7年連続で減少し、2025年4月審査分で35,943か所まで落ち込みました(厚労省公表を報道)。

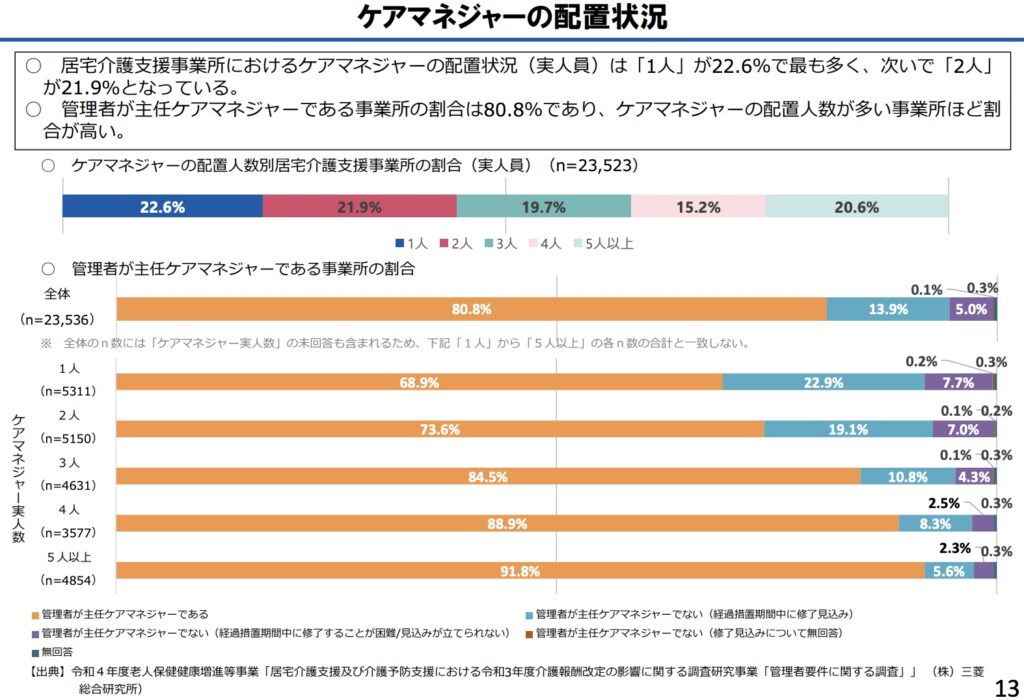

理由の一つは小規模事業所の脆弱さです。国の資料では、ケアマネ配置が「1人」22.6%、「2人」21.9%と、1〜2名体制が約44%を占めています。人が少ないほど退職や病休の影響が直撃します。

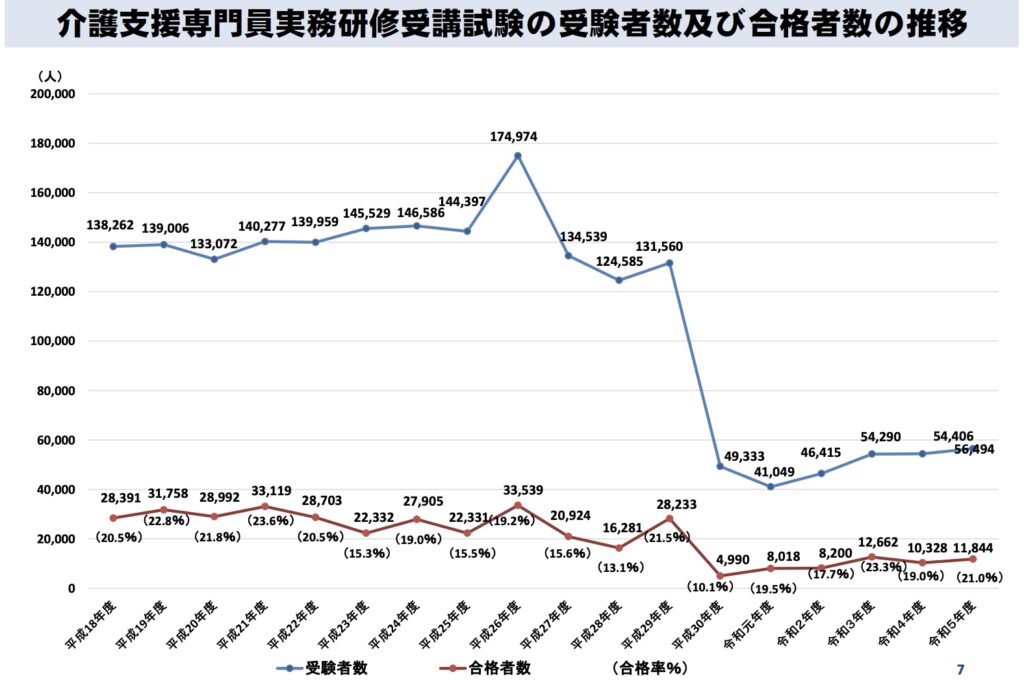

さらに、2018年(H30)に受験要件が厳格化されて以降、受験者・合格者が減少したことが、供給の細りに拍車をかけています。

つまり、事業所は減り、人材の入口も細い――このダブルパンチが、地域の“ケアプランを作る力”を弱らせています。

引用元:厚生労働省 ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会(第1回) P.14 令和6年4月15日

引用元:厚生労働省 ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会(第1回) P.8 令和6年4月15日

※ ケアマネの高齢化と人材不足について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/caremanager-koureika-jinzaitaisaku/

<数字で見る日本の超高齢社会>

日本の65歳以上の割合(高齢化率)は2024年時点で29.3%と、過去最高水準です(令和7年版高齢社会白書の概要・統計局資料)。

なぜ重要かというと、要介護(要支援)になる人の母数が増えつづけ、ケアプランを必要とする人も増えるからです。高齢化率は2040年に34.8%へ上昇すると見込まれており、ケアマネの需要は下がりにくい構造です。

たとえば2024年の推計では、65歳以上3,624万人、75歳以上2,078万人で、75歳以上が65〜74歳より多い“後期高齢社会”の色が濃くなっています。

結論として、超高齢社会の進行は“ケアマネ業務の需要増”を確実に押し上げる一方で、担い手不足が続けば地域ケアの停滞を招きます。

ケアマネ不足が深刻化する理由(原因の構造化)

ケアマネが足りない主な理由は「入口が狭くなった」「更新・研修の負担が重い」「処遇(賃金)で不利」「仕事の範囲が広く見えにくい作業が多い」「資格取得まで時間がかかる」の5点に集約できます。これらは制度の要件や国の検討会資料からも裏づけられています。

たとえば2018年(平成30年度)から受験資格が厳格化され、更新研修は5年ごと必須のうえ負担軽減を巡る議論が続き、処遇改善加算は居宅介護支援で算定対象外と明記されました。さらに国の資料でも、ケアマネ業務の効率化・ICT化の必要性が繰り返し示されています。

具体的には、受験には「該当業務5年以上かつ900日以上」の実務経験が必要、合格後も実務研修を修了して登録という手続きが続きます。更新は5年ごと、処遇改善加算は居宅介護支援では算定不可、そして業務の効率化やAI活用が政策課題として掲げられています。

結局、制度・処遇・業務設計の複合要因が同時に働き、ケアマネのなり手・続け手を減らしている――これが人材不足の土台です。

資格取得のハードル上昇(2018年要件見直し)

2018年の見直し以降、ケアマネ(介護支援専門員)試験の「入口」は明確に厳格化されました。現在は、国家資格等に基づく業務または相談援助業務で通算5年以上・900日以上の実務経験が必要で、以前の「無資格10年」などの経路は対象外です。その結果、資格を取るまでのリードタイムが長くなり、受験者数は改定初年度に大きく落ち込みました。

この変更は、ケアマネジメントの質を上げるために「専門資格に裏付けられた実務経験」を重視したものです。一次試験(実務研修受講試験)に合格した後も、都道府県が実施する実務研修の修了と登録が不可欠で、試験合格=すぐ実務ではありません。制度上の要件が段階化・専門化されたことで、働きながら目指す人にとって負担は相対的に増えています。

実務では、各地のシルバーサービス振興会が受験準備研修や関連講座を提供し、改定後の高難度に合わせた学習支援を行っています。こうした下支えを活用しつつ受験要件の計画的な積み上げ(資格取得→登録→従事年数・日数の充足)と、合格後の実務研修・登録までを見据えた長期設計が現実的です。

まとめると、2018年改定で「資格+一定の実務」が必須となり、若年層の即時参入は難化しました。

資格更新・研修の負担

更新研修が5年ごとに必須で、時間的・費用面の負担が重くなっています。

これは、ケアマネの資質向上のために法定研修が位置づけられているためですが、現場の人手不足の中で受講機会の確保が難しく、負担軽減や見直しを求める声が強まっています。

たとえば、厚労省の検討会では更新制の負担軽減が「中間整理」に明記され、報道でも廃止や抜本見直しまで含めた議論が紹介されています。労働組合や自治体・業界団体からも、研修の公費負担化や在職中の受講しやすさを求める提言が出ています。

結局、更新研修は必要性が認められつつも、やり方の見直し(分割・オンライン化・費用支援など)が進まなければ、離職や志望者減の要因になり続けます。

処遇:ケアマネは「処遇改善加算」の算定対象外

居宅介護支援(ケアマネ業務)は処遇改善加算の対象外で、賃金面で不利になりやすい現状があります。

これは、2024年の通知(介護保険最新情報Vol.1209)で、新たに一本化された介護職員等処遇改善加算の算定対象から、居宅介護支援・介護予防支援が外れると明記されているためです。

実際、通知本文の別紙に「居宅介護支援及び介護予防支援については、新加算の算定対象外」と記載され、制度上の制約がはっきり示されています。

そのため、同じ介護現場でもケアマネだけ賃金改善が進みにくく、人材確保・定着のハンデになっているのが実情です。

業務範囲の広さ・シャドウワーク

ケアマネの仕事は「計画作成」だけではなく、連絡調整・記録・会議運営・地域連携など見えにくい作業が多く、時間がかかります。

国の検討会資料でも、ICTやデータ活用の促進、AI活用の研究、業務効率化が必要と明示され、今のままでは負担が大きいことが示されています。

たとえば、資料には「業務効率化の検討が重要」「ケアプラン作成におけるAI活用の研究」等が書かれており、現状の手作業中心のやり方が改善課題であることがわかります。

つまり、“見えない仕事”が多いこと自体が人手不足を深める要因で、デジタル化と標準化での軽量化が急務です。

現場影響:2025年問題下で何が起きるか

団塊の世代が75歳以上になる2025年前後は、在宅復帰・地域生活の支援ニーズが一段と増えます。退院支援の強化や認知症の増加が重なり、ケアマネの調整負荷は確実に高まります。

「安心して、家に帰りましょう」と言いにくくなる構造的要因

今後、退院・在宅移行の連携強化が求められ、ケアマネへの情報提供の様式見直しなど、医療―介護の連携がさらに密になります。医療側の見直しでも、退院時にケアマネへ情報提供する取り決めが強化されており、退院調整のハブ役は重くなります。

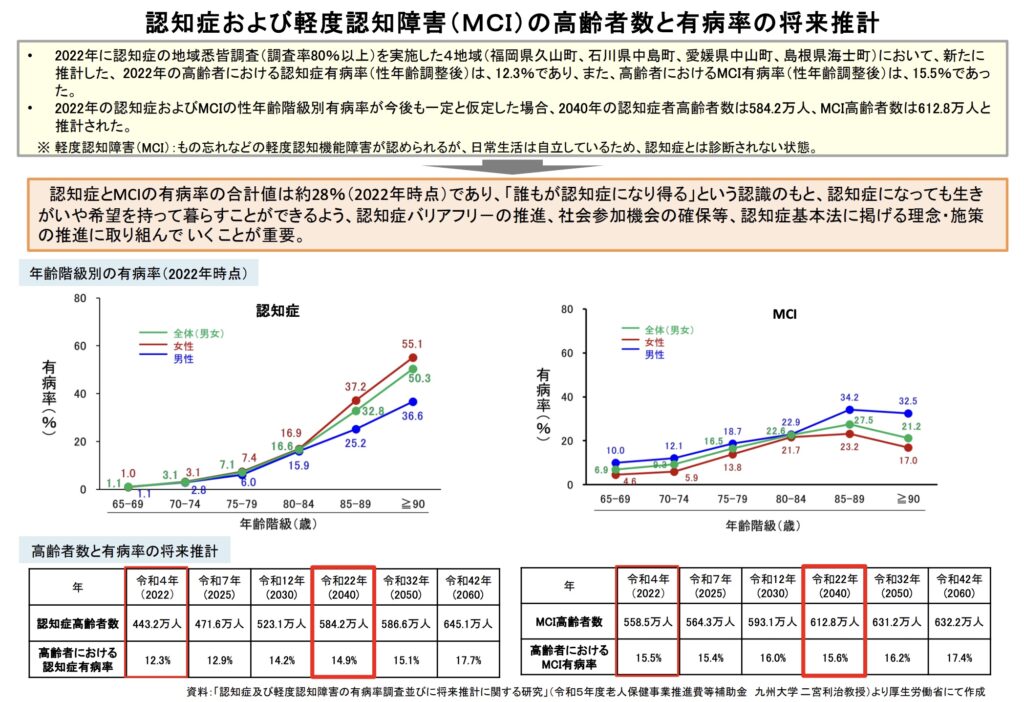

理由は、高齢患者の増加と認知症の増加でケース難度が上がるからです。最新の推計では、2025年の認知症高齢者は約471.6万人(高齢者の12.9%)と見込まれ、早期発見・介入の重要性も高まっています。

具体的には、入退院支援加算の見直しで情報連携が拡充され、現場では「病院・在宅・介護事業所」の三者以上での調整が増えます。回復期・地域包括ケア病棟の入院患者の年齢中央値が80~84歳に達する状況もあり、退院後の生活設計は一層複雑です。

だからこそ、「安心して家に帰りましょう」と言うためには、医療情報の早期共有・認知症対応の標準化・地域資源の見える化といった仕組みづくりが欠かせません。ケアマネの役割はさらに重要になります。

引用元:厚生労働省 認知症および軽度認知障害(MCI)の高齢者数と有病率の将来推計

打開策の全体像(政策×現場の両輪)

ケアマネ不足と高齢化に対処するには、「政策で入口と更新の負担を軽くする」×「職場の処遇と業務を軽くする」×「ベテラン活用と若手育成を同時に進める」の三つを同時に動かすことが近道です。

理由は、人材の入り口が狭い・続ける負担が重い・仕事が大変なのに賃金上げの仕組みが弱いという三重苦が同時に起きているからです。政策だけ、現場努力だけでは片手落ちになりがちです。

具体的には、

の4本柱です。

結論として、政策の追い風を最大限に使いながら、現場で即できる軽量化と処遇整備を同時に動かすことが、最も効果的です。

政策面:参入促進・更新研修の見直し・人材定着

国は、ケアマネ人材の確保・定着に向けて、「入り口(受験)」と「継続(更新研修)」のハードルを下げる方針です。

具体策は、受験資格の見直し(実務年数・対象資格の柔軟化)と、更新研修の時間・費用の大幅軽減(全国標準化・オンライン活用・法定外研修の一部「みなし」等)。背景には受験者減・高齢化があり、ボトルネックの解消が急務とされています。

第6回検討会資料では「実務5年の見直し検討」「試験・受験資格の柔軟化」「更新研修の負担軽減と運用統一」が明記され、オンライン実施の手引きや費用支援の要請も進行中です。

受験要件の緩和+更新研修の軽量化に、処遇の見える化や業務DXを重ねれば、採用と定着を現実的に加速できます。

処遇面:報酬・制度理解と活用

居宅のケアマネ業務は処遇改善加算の算定対象外です。だからこそ、基本報酬や関連評価の活用、賃金規程の見直しなど、組織内の賃金政策で補うことが現実的です。

理由は、新しい「介護職員等処遇改善加算」(旧3加算の一本化)で、居宅介護支援・介護予防支援は算定対象外と明記されているため、同じ現場でもケアマネだけ制度上の賃上げルートが弱くなりがちだからです。

具体的には、Vol.1209 通知の別紙(別紙1表1-3)に、「居宅介護支援および介護予防支援は新加算等の算定対象外」と明記があります。よって、人事制度(基本給・手当)の整備や評価制度の透明化とセットで、採用・定着に投資するのが実効的です。

結論として、加算に頼れない前提で、報酬の理解と院内ルールの整備で“見える賃金改善”を作ることが重要です。

業務軽量化:ケアプランデータ連携とICT/AI活用

業務を軽くする決め手は、ケアプランデータ連携システムとICT/AIの段階的導入です。これでFAX・転記・確認の往復を減らせます。

理由は、国・WAMがケアプランデータ連携の公式解説と導入支援を整備し、介護現場の生産性向上を報酬・加算で後押ししているからです。AIはケアマネを置き換えるのではなく、文書作成や提案根拠の整理を助ける“補助”として設計が進んでいます。

具体例として、WAMの事業者向け解説ページでは導入メリットや操作動画が公開され、利用状況ページも随時更新されています。厚労省の資料は、委員会設置・データ提出・テクノロジー活用の評価(生産性向上推進体制加算)など、現場のDXを後押し。ケアプランAIの研究は“説明可能な(ホワイトボックス)AI”で根拠の見える支援を目指す流れです。

結論として、連携の電子化+AIによる文書・判断支援は「品質を落とさず時間を返す」実効策です。

組織運営:高齢ケアマネの活用と若手育成の二段構え

60歳以上が3割という現実を、弱点でなく“戦力化”のチャンスに変えましょう。役割の再設計(重い外勤→助言・同行・ケースレビュー中心など)とナレッジ継承を仕組みにすると、現場力が安定します。

理由は、ベテランが持つ地域資源の目利き・医療連携の勘所・家族支援のコツは、短期育成が難しい“無形資産”だからです。若手はICT運用・記録の標準化で現場を回し、主任・ベテランが意思決定をサポートする体制が合理的です。

たとえば、直近の報道ベースの最新集計では、平均年齢54.3歳、60歳以上31%超と報じています。これを前提に、個別面談→役割定義→OJT計画→レビュー会まで落とし込むと、負担の山が平準化します。

結論として、ベテランの知と若手の機動力を掛け合わせる組織設計が、採用難でも“回る現場”をつくります。

実装ガイド|事業所が今日からできること

今日からできるのは、「紙・FAX・属人化」を減らす小さな一歩です。まずは様式をそろえ、連絡手段を一本化し、データ連携の土台を作りましょう。

業務を見直す

最初に、①記録様式の一本化(事業所内で使用する様式を統一)、②標準ケアプラン項目のテンプレ化(初回アセスメント~目標~サービス~モニタリングの定型)、③連絡チャネルの統一(「原則チャット/フォーム、電話は緊急のみ」などのルール)を決めます。これだけで、探す・聞き直す・転記が大きく減ります。

次に、サービス担当者会議の議事テンプレと合意形成のToDoを共通化して、確認漏れをゼロに近づけます。運用ルールを紙1枚にまとめ、全関係者へ配布すると定着が早いです。

最後に、定例の「生産性ミーティング」を月1回10分で設け、改善提案→即断即決のサイクルを作りましょう(厚労省も“委員会設置”での推進を評価しています)。

ケアプランデータ連携を核にする

ケアプランデータ連携システムを“主導権”(居宅)で入れると、計画~実績のやり取りが電子化・定型化され、誤転記や二重入力が減ります。WAMの公式解説と操作動画を職員向けに共有し、相手事業所との運用ルール(返信期限・差戻し方法・緊急連絡ライン)を取り決めましょう。

導入先の公開リスト/利用状況ページもあり、地域の導入状況の可視化に役立ちます。まずは身近な相手事業所2~3か所と“パイロット運用”を始めるのが現実的です。

ICTで“シャドウワーク”を可視化・削減

タスク管理(依頼・期限・担当の見える化)、ボイス→テキスト(訪問後の要点メモ化)、面談記録の要約、スケジュール自動化を段階導入すると、“見えない作業”が目に見えて減ります。政府資料でも、AIを含むテクノロジー活用を生産性向上の柱として後押ししています。

加えて、生産性向上推進体制加算など、DXの取り組みを評価する仕組みが整いつつあります。記録ソフト・見守り機器・インカムなど、まずは一つから始めるのがコツです。

Q&A|よくある疑問をデータで回答

Q1. ケアマネは国家資格化するの?

A. いまのところ、「国家資格に新しく切り替える」といった正式決定は出ていません。一方で、人材確保のために受験要件の緩和や研修の負担軽減(オンデマンド化)といった制度見直しは国で進んでいます。

制度を変える議論の中心は、「入り口(受験)と継続(研修)のハードルを下げて、人材を確保する」ことです。国家資格化そのものは話題になるものの、現時点で方向性が固まっているのは要件・研修の軽減です。

たとえば厚労省の検討や報道では、実務年数を短縮する検討や法定研修をオンラインの講義動画で標準化する構想が繰り返し示されています。

つまり、「国家資格化の正式決定はなし」だが「参入・研修の負担を下げる見直しは前進」というのが最新の状況です。

Q2. ケアマネは不要になる?

A. 不要にはなりません。AIは書類づくりや選択肢の整理を助ける補助ツールで、判断・倫理・家族調整の中心は人の役割です。

理由は、国の資料でもケアプラン作成のAI活用は「説明可能(ホワイトボックス)」な支援として位置づけられ、ケアマネの思考や根拠を可視化して手間を減らす方向が示されているからです。

実際の研究報告でも、おすすめケアの根拠を示すAIで文書作成や検討材料づくりを支援する実証が進み、最終判断はあくまで専門職が担う前提です。

結局、AIはケアマネを置き換えるのではなく、仕事を「速く・漏れなく」するための助っ人です。

Q3. 将来性は?

A. 需要は高止まりします。理由は、高齢化の進行と国の在宅・地域連携の推進が続くからです。一方で「人材の入口が狭い」などの供給面の課題が残り、受験要件の緩和や研修の効率化が議論されています。

具体的には、厚労省は地域包括ケア(医療と介護の連携で在宅生活を支える)を一貫して推進しており、退院支援や多職種協働の仕組みづくりを強化しています。

まとめると、ニーズは増えるが、担い手確保がボトルネック。だからこそ参入促進・研修見直しが今動いています。

まとめ

ケアマネの高齢化は、介護の持続性を揺るがす人材危機の核心です。

根拠として、平均年齢54.3歳、60歳以上31.5%まで上昇し、居宅介護支援の請求事業所数は7年連続減少(2025年4月:35,943か所)という現実があります。

しかし、処遇改善加算が対象外という制度制約があっても、ケアプランデータ連携やDX・AIの活用で“見えない作業”を減らし、採用・育成・定着の投資対効果を高めることはできます(国・WAMの公式解説・資料でも後押し)。

だからこそ、「処遇×業務軽量化×参入促進」を今日から同時に始めることが、2025年問題を乗り越える最短ルートです。

コメント