「ACP(アドバンス・ケア・プランニング)=人生会議」は、あなたが大切にしたいことを言葉にして、家族や医療・介護の人と共有し、必要に応じて見直していくための話し合いのプロセスです。

この記事では、はじめての方でも迷わないように、定義・目的・進め方を整理し、看護・介護の現場実践、認知症への配慮、在宅医療と救急の備え、研修づくりまでをコンパクトに解説します。

ACP(人生会議)とは何か【定義と目的】

定義:ACPは“話し合いと共有・見直し”の継続プロセス(愛称=人生会議)

ACP(アドバンス・ケア・プランニング)は、本人・家族・医療介護チームで「大切にしたいこと」や望む医療・ケアを繰り返し話し合い、記録・共有する“継続するプロセス”です。厚労省は、このACPの愛称を「人生会議」と定め、普及を進めています。

この定義の背景には、「本人の意思決定を基本に、対話を重ね、状況に応じて見直す」というガイドラインの原則があります。意思は変化するため、一度決めたら終わりではなく、節目ごとに見直す前提です。

たとえば厚労省ガイドライン(※1)は、「医師等の適切な情報提供」「本人と多職種チームの十分な話し合い」「繰り返しの見直し」を要件として明示しています。国のリーフレットや解説編も同趣旨で、一般向けにわかりやすく説明しています。

以上より、ACP=人生会議は“話し合い→記録→共有→見直し”をまわす継続プロセスだと言えます。

※1 厚生労働省 人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン

厚生労働省 人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン 解説編

目的:本人の価値観に沿った医療・ケアを実現する

ACPの目的は、本人の価値観や希望を、実際に受ける医療・ケアへ確実に反映することです。これにより、救急や入退院など急な場面でも、本人の望む選択に近づけます。

根拠として、国のガイドラインは「本人意思の尊重」「チームでの慎重な判断」を基本原則に掲げ、話し合いの内容をケアへ反映することを求めています。

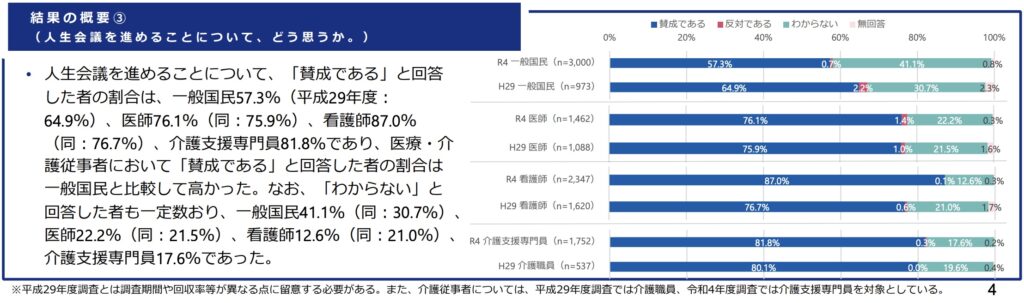

具体的には、希望する療養場所(自宅・施設・病院)や受けたい/避けたい治療、連絡体制などを共有しておくことで、家族の負担や現場の迷いも減らせます。意識調査でも、人生会議の推進に「賛成」と答える人は一般国民で57.3%、看護師で87.0%でした(令和4年度)。

つまりACPは、本人の望みを実現し、家族と現場の納得感を高めるための実務的な仕組みです。

引用元:厚生労働省 令和4年度人生の最終段階における医療・ケアに関する意識調査の結果について(報告) R5.6.2

いつ始めるか:健康なうちから、節目ごとに見直す

ACPは「病気になってから」ではなく、元気なときから始め、入退院・要介護認定・治療開始などの節目ごとに見直すのが基本です。

その理由は、意思は時間とともに揺れ動くからです。ガイドラインは「意思は変化しうる」「繰り返しの話し合いが重要」と明記しています。

たとえば、退院前カンファレンスの場で希望を更新し、意思表示シートの日付も更新しておけば、次の急変時にも最新の希望に沿って動けます。

結論として、ACPは“早めに始め、節目で見直す”ことで効果を発揮します。

よくある誤解を整理

AD(事前指示書)との違い:文書=結果/ACP=プロセス

結論として、AD(アドバンス・ディレクティブ/事前指示書)は「書面という結果」、ACPは「話し合いと共有のプロセス」です。両者は同じではありません。

理由は、ADが主に将来の医療選好を“書面で示す”概念であるのに対し、ACPは“本人・家族・医療介護者の対話”を通じて価値観と選好を共有・更新していく継続過程だからです。

実際、厚労省の専門資料や審議会資料でも「ADとACPは別物」と整理されています(海外のPOLST等との違いも議論)。

したがって、「ADを書いた=ACPができた」ではなく、対話と見直しを続けることが重要です。

エンディングノートとの違い:私的整理≠医療・介護との共有

エンディングノートは大切ですが、“私的な整理”にとどまりやすく、医療・介護の現場で直ちに共有・活用されるとは限りません。

ガイドラインは、医療・介護チームとの話し合いと共有、記録を重視します。ノートを書くだけで終わらず、主治医・看護・介護・ケアマネ等と共有し、必要に応じてカルテやサービス計画へ反映させることが求められます。

たとえば、ノートの内容を退院前カンファレンスに持参し、ケアプランや訪問看護指示と整合させれば、現場で使える情報になります。

結局、ノートは出発点。ACPとして効かせるには、チームで共有・更新する運用が不可欠です。

「意思表示シート」の位置づけ:ACP記録の1手段(更新前提)

意思表示シートは、話し合いの内容を簡潔にまとめる“記録用ツール”の一つで、ACPの本体(対話と共有)を補助します。

理由は、現場で素早く参照でき、救急や夜間でも本人の希望を伝えやすいからです。ただし、書いたまま放置すると情報が古くなるため、日付更新と見直しが欠かせません。

実例として、厚労省は普及用リーフレットや各地の様式を示し、活用を促しています。審議会資料でも、話し合いの結果を文書化しケアに反映するための様式(地域のノートや指示書等)が紹介されています。

結論として、意思表示シートは“更新し続ける前提”で使う記録ツールであり、ACPの要はあくまで対話と共有です。

進め方の基本ステップ

考える:大切にしたいこと・望む医療/避けたい医療を整理

まずは「自分が大切にしたいこと」を書き出すのが出発点です。たとえば「痛みを少なくしたい」「自宅で過ごしたい」「延命治療は控えたい」といった希望です。これはACP(人生会議)の公式な考え方に合っています。

理由は、意思は時間や体調で揺れやすく、普段から価値観を言葉にしておくほど、いざという時に本人の望みに近づけるからです。国のガイドラインも「本人の意思は変化するため、繰り返しの話し合いが重要」と示しています。

例として、治療の強さより生活の質を優先したい人は、「強い治療よりも苦痛をやわらげるケアを重視」と記します。これは一般向けリーフレットの問いかけ(大切にしていることは何ですか?)に沿った整理です。

結局、「まず自分の価値観を言葉にする」が、後のすべてのステップの土台になります。

選ぶ:信頼できる話し相手・代理人候補を決める

次に、あなたの思いをよく理解し、必要なときに代わりに伝えてくれる人(家族・友人など)を決めます。リーフレットも「信頼できる人は誰ですか?」という一問を重視しています。

理由は、救急や入院などで自分で話せない時、その人があなたの価値観に沿って説明できると、ケアの迷いが減るからです。ガイドラインも「特定の家族等を意思を推定する者として前もって定めることも重要」と明記しています。

例として、長男よりも普段の通院に同行している配偶者が適任ということはよくあります。関わりが深い人を優先して選ぶのが実務的です。

まとめると、「誰が伝えるか」を先に決めて共有しておくことが、実行力を高めます。

話し合う:家族・医療/介護職と共有する

大切にしたいことと代理人候補が決まったら、家族や医療・介護の担当者に伝え、同じ理解を持つようにします。これはACPの中心となる行為です。

理由は、本人・家族・医療介護チームの三者で共有されてこそ、現場で判断がそろうからです。国の「解説編」も“十分な話し合いと情報共有”を基本にしています。

例として、退院前カンファレンスで「望む療養場所」「受けたい/避けたい治療」を口頭+書面で共有すると、在宅に戻ってからの方針がぶれにくくなります。

結局、「関係者全員に伝わっているか」を確認することが、実現への最短ルートです。

記録・保管:意思表示シートやノートに残す

話し合いの内容は、意思表示シートやノートに記録し、見やすい場所に保管します。これは現場で素早く参照するために有効です。

理由は、夜間や救急の場面で「何を望んでいるか」を数分で確認できるかが重要だからです。書面はチーム内の共通言語になります。

例として、在宅では冷蔵庫貼付の連絡カードや、訪問看護・ケアマネ事業所への写し共有が役立ちます。在宅医療・介護連携の手引きも急変時の情報共有を重視しています。

まとめると、「見つかる記録」を用意することが、希望を現実に変える鍵です。

見直す:病状・生活の変化に応じて更新

ACPは一度で終わりではなく、入退院・治療開始・介護度の変化などの節目で更新します。

理由は、価値観や希望は変わるからです。ガイドラインは「本人の意思は変化しうる」「繰り返しの話し合いが重要」と示しています。

例として、体力が落ちた後は「延命より苦痛緩和を重視」に変わることがあります。日付を入れて更新すれば、古い情報に引きずられません。

結論として、定期的な見直しこそが、ACPを“生きた情報”に保ちます。

※ 介護職の転職を成功させる方法について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/careworker-jobchange/

看護・介護現場でのACP実践

看護:入退院時や急変時の意思確認と記録

看護の場では、入院時・退院時・急変時などの節目に、本人の希望を確認し、看護記録や指示書とあわせて残します。

理由は、病棟や在宅に場が移っても、同じ方針で支援できるようにするためです。ガイドラインは「多職種チームでの話し合いと記録・共有」を要件としています。

例として、退院支援の場で「希望する療養場所」「夜間の連絡体制」「延命治療の考え」を記載し、地域側(訪問看護・ケアマネ)へ情報提供します。在宅医療・介護連携の手引きも、入退院支援と急変時対応を柱に示しています。

まとめると、看護は“節目で意思を確認し、確実に記録・共有する”役割を担います。

施設での看取りケアについて詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/end-of-life-care-choice/

介護:ケアカンファレンスでの共有と活用

介護の場では、定期のケアカンファレンスで本人の希望を確認し、ケアプランや個別支援計画に反映します。

理由は、日々の生活支援で、意思を具体的なケア(食事・入浴・外出・終末期の過ごし方など)に落とし込む必要があるからです。

例として、「自宅で過ごしたい」という希望があれば、訪問回数や福祉用具、看取りの体制を計画に入れ、家族と事業所の連絡方法も決めます。これは在宅医療・介護連携の基本動線に合致します。

結局、介護は“日常の場面”で意思を形にする実行部隊です。会議体での共有が要になります。

多職種連携:主治医・訪問看護・ケアマネ等の役割

ACPは一職種では完結しません。主治医は医学的な見通しを示し、訪問看護は症状変化や急変時対応を調整し、ケアマネは在宅全体の支援計画を統合します。

理由は、医療処置・生活支援・家族支援が同時に必要になることが多く、役割分担が明確なほど、本人の望みに沿った選択が実現しやすいからです。

例として、夜間に症状が悪化した時、連絡先リストと意思表示シートが各職種に共有されていれば、救急要請の是非搬送先の判断がそろいやすく、対応が速くなります。

結論として、「役割の見える化」と「情報の一本化」が、本人の望む医療・ケアを支える土台になります。

認知症とACPのポイント

早期から始める理由(判断力が揺れる前に)

認知症の人こそ、症状が軽いうちに人生会議(ACP)を始めるのが有効です。

なぜなら、記憶力や判断力はゆっくり変化し、後になってから希望を聞き取ることが難しくなることがあるからです。厚労省の資料でも「繰り返し話し合い、状況に応じて見直す」ことが基本とされています。

例として、診断直後の段階で「どこで暮らしたいか」「延命治療をどう考えるか」を家族と一緒に書き留め、主治医やケアマネとも共有しておくと、その後の入退院や急変時に迷いが少なくなります。

つまり、早めに始めるほど「本人の思い」を土台にしたケアを続けやすくなります。

本人の意思を推定する視点(これまでの価値観の尊重)

認知症が進んで十分に話せない場面では、これまでの生活や価値観から「本人ならどう考えるか」を推定します。

理由は、ACPの原則が「本人の意思の尊重」にあり、記録や家族の証言、日頃の選択から考えを組み立てることが求められるためです。

例として、「家で家族と過ごす時間を大事にしてきた」「痛みをととのえることを優先してきた」といった情報は、療養場所や治療の強さを決める時の拠り所になります。医療・介護の会議でこれらを共有し、計画に反映します。

結局、「これまでのその人らしさ」を手がかりに、今の選択を整えていく姿勢が大切です。

家族支援:意見のずれを整理し合意を可視化

家族の意見が割れることは珍しくありません。だからこそ、話し合いの記録を残し、合意した内容を見える形にします。

理由は、誰が見ても同じ情報にたどり着けるようにしておくと、急な判断や夜間対応の場面でも迷いが少なくなるからです。厚労省「解説編」も、話し合いと記録・共有を繰り返す運用を求めています。

例として、ケアカンファレンスで合意内容(望む療養場所、救急要請の方針など)を短くまとめ、日付付きで更新します。次回以降の会議でも同じフォーマットで確認し、変更点を追記します。

つまり、家族支援は「合意の見える化」と「継続的な見直し」が柱です。

在宅医療と救急の備え

在宅療養を続ける条件(連絡先・夜間対応・役割分担)

在宅を続けるには、連絡先の一本化、夜間・休日の連絡体制、家族と専門職の役割分担を事前に決めておくことが基本です。

理由は、地域で切れ目のない支援を行うには「入退院支援・日常の療養支援・急変時対応・看取り」をつなぐ仕組みが必要で、関係者で同じ見取り図を持つことが欠かせないからです。

例として、主治医・訪問看護・ケアマネ・家族の連絡順序を決め、夜間の一次連絡先を明確にします。地域連携の手引きは、こうした体制づくりを市町村単位で進める方針を示しています。

結論として、在宅継続の力は「誰に、いつ、どう連絡するか」を先に決めることから生まれます。

「救急車を呼ぶか」の考え方と事前合意

救急要請についても、方針をあらかじめ話し合い、合意を文書に残しておくと迷いが減ります。

理由は、急な症状変化の場面で本人の希望に沿って動くには、事前の共有が最も効果的だからです。ACPのリーフレットは、望む医療・ケアや療養場所を前もって考え、繰り返し話し合い共有することを勧めています。

例として、「呼吸が苦しくなった時はまず訪問看護へ連絡し、緊急時のみ119へ」「延命治療は望まないので、搬送先は○○病院の緩和ケア外来に相談」といった具体の合意を家族と関係職種で共有します。

要するに、救急の判断は“その場しのぎ”ではなく、事前合意をもとに進めるのが在宅の基本です。

情報共有ツール(連絡カード、冷蔵庫掲示、連絡先リスト)

情報は「見つかる場所」に置くのが鉄則です。連絡カードや連絡先リストを作り、冷蔵庫内のキットや玄関シールで救急隊にも分かるようにします。

理由は、多くの自治体が導入する“救急医療情報キット(冷蔵庫保管)”方式が、救急時に迅速な情報共有に役立つからです。どこに何があるかが一目で分かる仕掛けは、現場を大きく助けます。

例として、氏名・既往歴・服薬・主治医・家族連絡先・ACPの要点を1枚にまとめ、冷蔵庫へ。玄関・冷蔵庫にシールを貼っておく自治体の手順に合わせると、救急隊がすぐに取り出せます。

結局、「取り出せる記録×見える合図」で、在宅の安心とスピードが高まります。

よくあるつまずきと解決策

書いて終わり→共有・見直しの仕組みを作る

人生会議(ACP)は「一度書いて終わり」ではなく、関係者で共有し、節目ごとに見直す仕組みを持つことが大切です。これは国のガイドラインが、対話・記録・共有・繰り返しの見直しを基本にしているためです。

実務では、意思表示シートやメモを作ったら、家族・主治医・看護・ケアマネに配布(または閲覧できる場所を明示)し、入退院や介護度の変更などの節目に日付入りで更新します。地域連携の手引きも、急変時の連絡方法や情報共有を“あらかじめ決め、周知する”ことを求めています。

結局、「共有ルート」と「見直しのタイミング」を決めておくことが、本人の望みを現場で実行する近道です。

家族間の不一致→話し合いの手順と記録で合意形成

家族の考えが割れる時は、話し合いの手順(情報提供→意向確認→選択肢整理→合意→記録)を踏み、合意点を短く文書化します。ガイドラインは、多職種を含む“話し合い”と“記録・共有”を要件にしており、合意内容を誰でも確認できる形にすることを勧めています。

例として、ケアカンファレンスで「療養場所」「救急要請の方針」「連絡順」を1枚にまとめ、日付付きで更新し、次回会議で変更点だけ確認します。地域連携の手引きも、夜間・急変時の連絡体制を事前に説明し同意を得て、関係職種で共有する運用を示しています。

つまり、家族支援の要は「手順の明確化」と「記録の見える化」です。

専門用語が難しい→短く、具体的に伝える

専門用語は避け、短い言葉で具体的に伝えると、誤解が減ります。ガイドライン解説編は、適切な情報提供と十分な話し合いを前提に“本人の理解”を重視しています。

たとえば「延命治療を希望しない」ではなく、「心臓が止まっても心臓マッサージや気管挿管はしない」など具体的に書き、見直すたびに日付を更新します。こうした“誰が読んでも同じ意味で読める記述”は、急変時の判断をそろえるうえで有効です。

結局、短く具体的に書くことが、本人の望みを確実に届けます。

使える資料とツール

意思表示シート・エンディングノートの選び方

まずは公的に用意された資料を使うと、要点を漏らしにくく、安全です。厚生労働省は一般向けリーフレットや解説編を公開しており、「大切にしていること」「望む医療」「信頼できる人」など、必要な視点が整理されています。

選び方のコツは、①簡易版(チェック式)で始める→②必要に応じて詳細版に移る→③見直し用に“更新日”欄を必ず入れる、の3点です。意思表示の書面はACPそのものではなく“記録の手段”なので、対話と共有を前提に繰り返し更新する前提で運用します。

結果として、「使いやすい様式+更新しやすい運用」が長続きします。

ポスター/パンフレット/動画の活用(啓発と導線づくり)

施設や地域で周知する場合は、国のポスターや動画を入口にして、面談・説明会・相談窓口への導線を作ると効果的です。厚労省は毎年、普及啓発ポスターやショートムービー(一般向け)を公開しています。

実務では、掲示物に「次の一歩」を必ず書きます(例:相談日・連絡先・ダウンロードQR)。イベント実施や動画掲示と合わせると、参加のハードルが下がります。

結局、啓発ツールは“見るだけ”で終わらせず、面談・相談へつなぐ導線設計が要です。

11月30日「人生会議の日」の企画アイデア

11月30日は「人生会議の日」です。厚労省はこの日に合わせた普及イベントや動画公開を行っており、地域や法人の啓発企画のきっかけにできます。

実例として、ミニ講座(30分:ACPの基本→質問タイム)+配布物(意思表示シート、連絡カード)+相談窓口の設置、という“短時間×体験型”が取り組みやすく、翌月の面談予約につながります(配布物は公的資料に準拠するのが安全)。

要するに、「11/30」を年1回の全体見直しデーに設定し、“学ぶ→書く→共有する”を一度に進めると、継続のきっかけになります。

研修の作り方(医療・介護・地域向け)

90分で伝える基礎(定義・目的・手順・演習の要点)

90分研修のゴールは「ACP=人生会議の全体像をつかみ、明日からの会話と記録が始められる」ことです。

なぜなら、国のガイドラインは“話し合い→記録→共有→見直し”のプロセスを重視しており、まずは職員全員が同じ地図を持つことが現場実装の第一歩だからです。

構成例:①定義・目的(15分)②基本ステップ(15分)③ロールディスカッション(20分:困った場面の言い換え練習)④記録の書き方(20分:意思表示シートの書式確認)⑤質疑・ふりかえり(20分)。この流れだと、知識→実践→記録までを短時間で一周できます。参照資料は厚労省のリーフレットと解説編が分かりやすいです。

結論として、90分は「共通言語づくり」に最適。定義・目的・手順・記録を一気通貫で学ぶと、現場の動きが揃います。

半日/1日研修の構成(ケース検討→評価)

半日~1日研修は「ケースで手を動かし、チームで意思決定を練習し、評価まで行う」設計が有効です。

理由は、在宅医療・介護の実務は“入退院支援・日常の療養支援・急変時対応・看取り”をつなぐ連携が要で、紙上の知識だけでは動線が作れないからです。厚労省の手引き・指標の手引きも、この4場面を軸に連携を求めています。

構成例(1日):午前=講義(定義/倫理/法的枠組み/在宅連携の4場面)→多職種ロールで「救急要請の要否」や「療養場所の合意形成」をケース検討。午後=記録演習(意思表示シート・共有メモの作成)→ミニOSCE※で説明・同意場面を相互評価→ふりかえり。※簡易シミュレーション評価。

要するに、長時間研修は「ケース×記録×評価」で、現場の再現性を高めることが肝心です。

効果測定:記入率・共有率・家族満足の見える化

研修の効果は「記入率」「共有率」「見直し率」「家族満足」で測ると改善点が見えます。

理由は、在宅医療・介護連携では“指標で回すPDCA”が推奨され、プロセスを数字で追うことで、研修が現場の行動に変わったか確認できるからです(例:ACP様式の作成・更新・共有の件数など)。

例:①意思表示シート作成率(月次%)②更新(見直し)率③退院前カンファでの共有率④夜間急変時に「合意に沿った対応ができた」と答えた家族割合(満足度アンケート)。これらは既存の「在宅医療・介護連携の指標の考え方」に沿って設計できます。

結論として、「測って改善する」ことで、研修が“やって終わり”にならず、地域の質が上がります。

まとめ:今日から始める3アクション

価値観を3つ書く

まず、「自分が大切にしたいこと」を3つ、短い言葉で書き出しましょう(例:痛みを少なく、家で過ごす、家族と一緒)。

理由は、ガイドラインが“本人の価値観にもとづく話し合い”を出発点にしており、価値観が言葉になると、周りが支援しやすくなるからです。

例:厚労省のリーフレットには、「あなたが大切にしていることは何ですか?」という問いが用意されています。これを使えば、初めてでも迷いません。

つまり、最初の一歩は“3つ書く”。ここから人生会議が動き出します。

信頼できる人を1人決める

次に、あなたの思いをよく知っていて、必要な時に代わりに伝えられる人を1人決めておきましょう。

理由は、急な入院や救急時に本人が話せないことがあり、その時に「誰が伝えるか」が明確だと、望む医療・ケアに近づけるからです。ガイドラインでも、家族等を意思を推定する者として前もって定める重要性が示されています。

例:普段の通院に付き添う人や、一緒に暮らす家族が適任であることが多いです。名前と連絡先を記録しておくと、現場がすぐに連絡できます。

結論として、“誰に託すか”を決めることが、実行力を生みます。

家族と5分話す(更新日を記録)

最後に、家族と5分だけでよいので、書いた内容を共有し、日付を入れて保管しましょう。

理由は、ACPは“繰り返しの見直し”が前提だからです。短時間でも、共有と日付更新を続けるほど、情報が“生きた記録”になります。

例:冷蔵庫の「救急情報キット」に連絡先と要点を入れ、見える場所に印を付けると、救急隊や訪問職がすぐに取り出せます(多くの自治体が導入)。

結局、“5分の共有+日付更新”が、あなたの望みを現場へ確実に届けます。

参考資料(一次情報・法令・公的資料・学術)

- 厚労省:ガイドライン改訂について(2018)

- 厚労省:人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン(本文PDF)

- 厚労省:「人生会議」してみませんか(愛称・普及資材)/ リーフレットPDF

- 在宅医療・介護連携推進事業の手引き(※地域連携・急変時対応・看取り)

- 令和4年度「人生の最終段階における医療・ケアに関する意識調査」報告書(約5年ごとに実施の枠組み)

- 自治体例:救急医療情報キット(沖縄市)

完全ガイド.jpg)

コメント