新人介護職の定着・安全・サービス品質を同時に高める方法を、最初の90日(30-60-90日モデル)で実践できる形にまとめました。

OJT(現場)×Off-JT(集合研修)×メンター(伴走)の三位一体、チェックリストとスキルマップの「見える化」、SBI/DESCによるフィードバック、訪問介護の同行基準、KYTやヒヤリハットの運用まで、現場でそのまま使える具体策をわかりやすく解説します。

結論と全体像

目的:定着・安全・質の3点を最短で満たす

新人の育成で最短に成果を出すゴールは「離職を減らす(定着)」「事故を防ぐ(安全)」「ケアのばらつきを減らす(質)」の3つです。

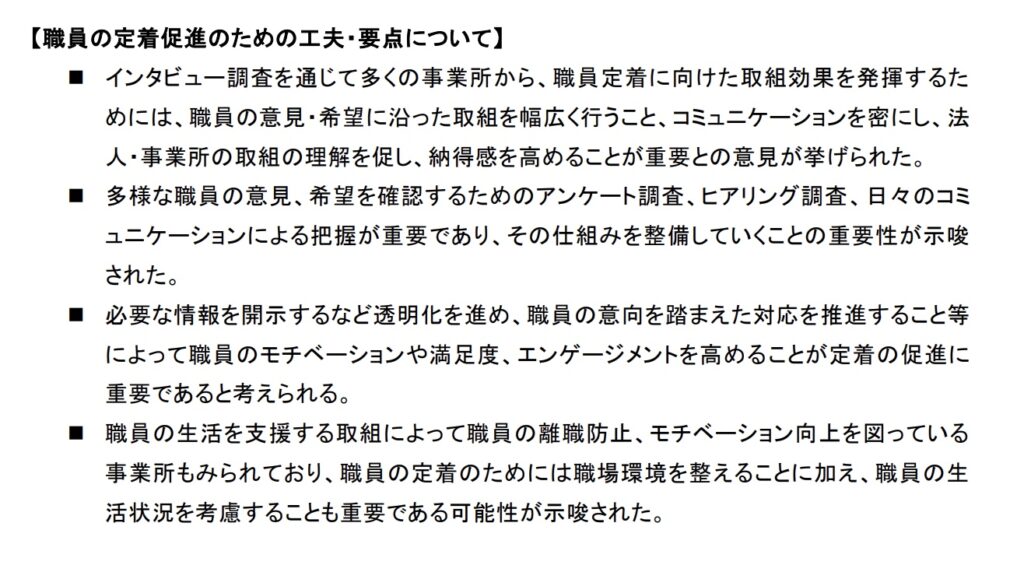

なぜなら、定着が進むと経験の蓄積で安全・質が安定しやすく、逆に離職が増えると教育し直しが続いて安全・質が崩れやすいからです。日本の公的調査でも、事業所の「働きやすさ・育成体制」が職場定着に関わることが示され、定着施策としてメンター制度や面談体制の整備が推進されています。例えば、厚労省委託の老健事業では「介護人材の定着促進の効果分析」が行われ、離職は長期的に低下傾向(例:令和5年度の全国離職率13.1%)で、職場環境整備が定着の鍵と整理されています。

たとえば、新人に専任の相談役(メンター)をつけて週1の短い面談(1on1)を行う、困りごとを早めに拾う――といった運用は、自治体の支援事業としても正式に位置づけられています(神奈川県「メンター制度等導入支援事業」)。

結論として、定着→安全→質の好循環を作る起点は、メンター×面談×育成体制の仕組み化です。

引用元:株式会社日本総合研究所 令和 6 年度 老人保健事業推進費等補助金 老人保健健康増進等事業

介護人材の定着促進がもたらす様々な効果分析等に関する調査研究 報告書 令和 7 年 3 月

枠組み:OJT×Off-JT×メンタリングの三位一体

現場で一緒に学ぶOJT、短時間で知識やルールをそろえるOff-JT、心の支えと相談の場を作るメンタリングを「同時に」回すのが最短ルートです。

理由は、OJTだけだと知識の抜けが、Off-JTだけだと実践の抜けが出やすく、メンター不在だと不安が積み上がり離職につながりやすいからです。医療職の研究では、現場でのOJTが知識と実践の有意な向上をもたらすと報告され、管理系研修も運用条件が整うほどアウトカムが出ると整理されています。

具体例として、週2回のミニOJT(「見せる→やる→振り返る」各10分)、月2回のOff-JT(感染・接遇・記録の基礎)、週1の1on1(悩みと次の一手の確認)を固定します。自治体が後押しするメンター制度とも親和性が高い組み合わせです。

まとめると、OJT×Off-JT×メンタリングの三位一体で、「やり方」「知識」「気持ち」の穴を同時に埋められます。

原則:計画(30-60-90)×見える化(チェック)×振り返り(1on1)

新人の最初の90日は、30日・60日・90日の3つに分けて目標を決め、チェックリストで進み具合を見える化し、週1の短い面談(1on1)で振り返る。このシンプルな回し方が、いちばん早く身につきます。

なぜかというと、現場のやり方は「やって終わり」にせずこまめに点検して、すぐ直すほうが良くなるからです。医療の大規模レビューでも、定期的な“チェック+伝え方の工夫”で、専門職の行動は有意に改善すると示されています。効果の平均規模は小〜中でも「積み重ね」で確かな差になります。

さらに、新人受け入れでは、構造化されたオンボーディングのツール(到達目標や手順を見える化する道具)を入れると、不安が下がり、役割理解や学びの手応えが上がることが報告されています。

まとめると、計画(30-60-90)×見える化(チェック)×振り返り(1on1)の小さなループを回し続けるだけで、定着(やめにくい)・安全(事故が起きにくい)・質(ばらつきが小さい)がいっしょに底上げされます。

※ 介護職の転職を成功させる方法について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/careworker-jobchange/

新人指導計画書(30-60-90日モデル)

30日:同行/接遇・記録・報連相の標準化

最初の30日は「安全に仕事の全体像をつかむ」期間です。

先輩と同行し、接遇・記録・報連相(ほうれんそう)の型を早めにそろえます。

理由は、伝達ミスや記録ミスが最初の事故リスクにつながりやすいから。医療現場ではSBARのような標準化した伝達法を教えると、コミュニケーションの正確さが上がり、インシデントが減る傾向が示されています。

まずは短いフレーズで事実→判断→依頼を伝える練習を繰り返しましょう。

60日:主要介助の半独立(安全基準内)

次の30日は、食事・排泄・移乗・入浴など主要介助を「安全基準の範囲で一人でやってみる」段階です。

理由は、見学だけでは技能が定着せず、実施→振り返り→微調整の反復が必要だからです。

オン・ザ・ジョブの訓練は、実際の場面での知識・手技の向上に有効であるという報告があり、短いサイクルでの実践とフィードバックが効果的です。

ここではチェックリストで「できた/要支援/未実施」を明確にし、弱点に絞った練習を行います。

90日:独り立ち判定(到達基準・緊急時判断)

最後の30日は「独り立ちの可否」を決めます。到達基準(知識・技術・態度)に加え、緊急時の判断(転倒・発熱・誤嚥など)を想定問答やミニシミュレーションで確認します。

理由は、手順を覚えるだけでなく、ヒヤリハットを防ぐ「判断の型」が必要だからです。

医療領域ではチェックリストが合併症や死亡を下げた有名研究があり(合併症11%→7%、死亡1.5%→0.8%)、標準手順と声かけが安全に直結します。

最終判定では、1on1で不安の有無も確認し、心理的安全性を保ったまま単独配置へ移行します。

新人指導マニュアル(章立て例)

理念・接遇・報連相・記録

新人マニュアルの最初の章は「なぜこの施設でこのケアをするのか」「どう伝えるか」「どう書くか」をそろえることが一番の近道です。

ここがそろうと、言い違いや思い込みが減り、事故の芽を早期に摘みやすくなります。医療・介護に近い領域では、SBAR(※1)のような定型フレームで伝達をそろえると、連絡の質が上がり、インシデント(ヒヤリ・ハット)の減少や安全文化の向上につながると報告されています。

たとえばSBARのレビューでは「患者安全の改善に中等度のエビデンス」が示されています。現場では「状況→背景→評価→依頼」の順に短くまとめる練習を、実際の申し送り・電話連絡で反復しましょう。記録は5W1Hで事実を先に書き、解釈は分ける、固有名詞・時刻・量など定量で残す――この基本だけで再現性が上がります。

※1 SBAR:「Situation(状況)」「Background(背景)」「Assessment(評価)」「Recommendation(提案)」の頭文字をとったもので、医療現場などで情報を整理し、簡潔かつ的確に伝えるためのコミュニケーション手法

業務標準:食事/入浴/排泄/移乗/緊急時対応

第二章は「標準手順(スタンダード)」です。食事介助の誤嚥予防、入浴時の体調確認、排泄時の感染対策、移乗時の腰痛防止と転倒防止、緊急時の初動連絡――を一つずつ「手順と禁止事項」で明文化します。

なぜなら、ばらばらのやり方は“たまたまの成功”に依存しやすく、再現性が出ないからです。安全領域では「チェックリストを含む標準化」は合併症や死亡率を下げた実績があり、介助手順にも応用できます。

特に移乗は職員の腰痛・けがの主要因なので、「補助具やリフトを使う安全な持ち上げ(SPHM)」を基本に据えると、職員・利用者双方の事故を減らせます。

ノーリフティングケアの必要性と効果について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/noliftingcare/

高知県のノーリフティングケアについて詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/koutiken-noliftingcare/

安全対策:KYT・ヒヤリハット・インシデント手順

第三章は「事故を未然に防ぐ仕組み」です。毎日の短いKYT(危険予知訓練)で、その日の作業・環境の“危ないポイント”を小集団で話し合い、指差呼称で合意してから動きます。

理由は、現場の注意点を職員同士で“見える化”すると、危険の感度が上がるからです(KYTの公式解説)。さらに、ヒヤリ・インシデントは「責めない」文化で素早く報告し、翌日の対策まで落とすと学習が回ります。

WHOもインシデント・レポートと学習システムの整備を患者安全のカギだと示しています。フォーマットは「いつ・どこで・何が・なぜ・再発防止策」を1ページで。朝礼KYT→日中の観察→終礼で1件共有、という“短い安全サイクル”が続きます。

チェックリスト&スキルマップの運用

評価軸の定義と到達基準(知識・技術・態度)

評価は「知識(知っている)・技術(できる)・態度(安全と接遇を守れる)」の3軸で統一します。

根拠として、医療職の能力評価はミラーのピラミッド(Knows/Knows how/Shows how/Does)やワークベースドアセスメントの枠組みが広く使われています。

新人期は「知っている→やってみせる→現場で自立してやる」へ階段を上がれるよう、各介助項目に「観察のみ/補助付きで可/独力で可/先導できる」の段階基準をつけます。

こうすると評価が主観に流れず、誰が見ても同じ判定になります。

主要項目と更新ルール(毎勤務→週次→月次)

項目は「食事・入浴・排泄・移乗・更衣・感染対策・接遇・記録・緊急時対応」など実務に直結するものに絞り、チェックは“短く・回数多く”が鉄則です。

毎勤務で1分更新→週次でメンターと弱点確認→月次で30-60-90日の到達判定、というリズムにします。

なぜなら“こまめな振り返り”は行動を変える効果が大きいからです。医療の世界では、監査とフィードバックが専門職の実践や患者アウトカムを有意に改善し得ることがコクラン・レビューで示されています。

現場に合う頻度・指標(例:誤嚥ゼロ週間、移乗で声かけ100%など)を決め、振り返りで使います。

可視化:個人ダッシュボード/弱点強化計画

チェック結果は紙に埋もれさせず、個人ダッシュボード(表やスパイダー図)にして、強み・弱みをひと目で見えるようにします。

見える化は「やるべき練習」を選びやすくし、指導側も“次に何を教えるか”をそろえられます。チェックリスト自体は“万能”ではありませんが、注意抜けの減少や標準ケアの促進に役立つという報告があり、学習の道しるべとして有効です。

仕上げに「弱点強化プラン(例:来週は移乗の声かけ→再評価)」を1つだけ約束し、次回1on1で確認します。導入時のIT化は便利ですが、電子化は移行期にエラーが増える可能性も指摘されているため、紙・電子どちらでも“見やすさと運用性”を優先しましょう。

教え方の型(現場が回る指導)

見せる→やらせる→振り返る(短サイクル)

新人を早く一人前にする近道は、「先輩が手本を見せる→新人がすぐやってみる→すぐ一緒に振り返る」を短い時間で何度も回すことです。

短い練習と反復は学習の定着を強め、現場での動きを早く安定させます。教育研究では、練習の質と即時の見直しを伴う「意図的練習」が技能を伸ばす有力な方法だとされています。

たとえば「移乗介助」の場面なら、先輩が標準手順を見せた直後に新人が実施し、良かった点と直す点をすぐ言語化します。これを1回5〜10分の小さな単位で1日に複数回行うと、覚え違いが残りにくく、翌日の動きも安定します。教育効果の研究でも、短い単位に区切る「マイクロラーニング」は知識と自信を高めやすいと示されています。

結論として、忙しい現場ほど「短サイクルの見せる→やる→振り返る」を回すと、ムリなく指導と業務が両立します。

分割指示と具体例/動画・図解の活用

新人への説明は「短い一文×一動作」で分割し、すぐ真似できる具体例を添えるのが効果的です。

情報を小さく分け、画像や動画と組み合わせると理解が深まりやすいことは、心理学の「マルチメディア学習の原理」や「デュアルコーディング理論」で裏づけられています(言葉+図解で学ぶと定着しやすい、分割提示で理解が上がる等)。

具体例として、誤嚥予防の説明を「姿勢→一口量→速度→観察ポイント」の4つに分け、各ポイントに写真や短動画をつけます。最初から長い講義をするより、「分けて・見せて・すぐやる」方が覚えやすく、現場への持ち帰り率が高まります。

結局、「短い指示+具体例+図解/動画」のセットが、未経験者にも通じる“わかりやすい教え方”です。

即時フィードバック(SBI/DESC)

指導の要は「その場で、事実ベースで、短く」伝えるフィードバックです。

たとえば、SBIは「いまの状況→相手の行動→その影響」の順に伝える方法、DESCは意見がぶつかった時に話を整理する言い方で、どちらも現場で使いやすいです。

学習研究では、タイムリーなフィードバックは成果に大きく影響することがメタ分析で繰り返し示されており、「具体的で、すぐに伝える」ほど効果が安定します。

まとめると、日々のOJTではSBIで短く是正し、感情が絡む場面や人間関係のもつれにはDESCで落ち着いて整理する、という使い分けが現場で機能します。

SBIの型

- S(Situation):いつ・どこで(状況)

- B(Behavior):相手が何をしたか(行動)

- I(Impact):その結果どうなったか(影響)

例1:良い行動をほめる(声かけ)

- S:「今日の昼食介助のとき」

- B:「一口ごとに“飲み込みOKですか?”と落ち着いて声をかけていました」

- I:「利用者さんが安心して食べ進められていました。あの声かけ、すごく良かったです」

例2:改善してほしい行動(手指衛生)

- S:「入浴介助に入る前」

- B:「手袋は付けましたが、手指消毒を忘れていました」

- I:「感染リスクが上がるので、次回は更衣室を出る前に消毒→手袋にしましょう」

DESCの型

- D(Describe):事実を短く伝える

- E(Express):気持ち・影響を落ち着いて伝える

- S(Specify):望む行動を具体的にお願いする

- C(Consequences):合意した時の良い結果/次の一手を示す

例1:入浴前のバイタル確認が抜けたとき

- D:「さっきの入浴介助で、バイタルの確認が抜けていました。」

- E:「そのまま入ると体調悪化に気づくのが遅れるのが心配です。」

- S:「今後は入室前に体温・脈拍を私と一緒に声出しで確認してください。」

- C:「そうすれば転倒や中止判断の遅れを防げます。今日は私がチェック表を用意します。」

例2:人前で強い口調になってしまう先輩への伝え方

- D:「申し送りで私への指摘が皆の前で続きました。」

- E:「焦ってしまい、次の業務に集中しづらくなります。」

- S:「今後は1対1で伝えてもらえると助かります。」

- C:「その方がすぐ修正できます。私も指摘メモを持っていきます。」

ほめ方・叱り方の実践

ほめ方:具体・即時・第三者評価の共有

新人は「何が良かったか」が具体的にわかると、良い行動をすぐ再現できます。

行動直後に短くほめ、第三者(利用者や同僚)の評価も一緒に伝えると効果が高まります。組織行動の研究でも、承認や表彰は本人だけでなく周囲にも良い影響(やる気の連鎖)を起こし得ると報告されています。

たとえば「さっきの声かけ、利用者さんが安心した表情だったよ。○○さんも良かったと言ってた」と具体+即時+第三者の順で伝えます。これは、行動の再現性を高め、チーム全体の雰囲気も良くします。

結論として、「具体・すぐ・第三者の声」までをセットにした承認が、短期間での成長を後押しします。

叱り方:1対1/理由→改善→期待の順序

注意が必要な時は、周囲の前ではなく1対1で、事実→なぜ問題か→どう直すか→期待、の順で短く伝えます。

医療のチーム訓練では、衝突やハラスメントを伴う場面にDESCを使う手順が整備されており、冷静に合意形成しやすくなります。

例として、入浴時の安全確認漏れがあった時は「いつ・どの場面で・何が不足だったか」をまず事実で示し、「転倒の危険が上がる」理由を伝え、次回の確認ポイントを一緒に決め、「期待しているからこその指摘」で結びます。これにより、本人の防衛感情を抑え、実行可能な改善に集中できます。

結局、「1対1×DESCの順序」を守ることが、叱る場面でも学びと信頼を両立させます。

記録:行動事実ベースで主観を排除

指導記録や incident メモは「見た事実・時刻・回数・数値」を中心に書き、評価や感情は分けます。

事実ベースの記録は後の振り返りや安全対策の材料になり、責める文化を避けて改善につなげます。患者安全の領域では、事実に基づく記録や報告を土台に、責任追及より学習を重視する“ジャストカルチャー”が推奨されています。また、記録のベストプラクティスとして「略語を避ける・コピー&ペーストの多用は誤りの温床」という注意も繰り返し示されています。

たとえば「17:05、立位保持3秒でふらつき、右側へ傾く。介助者が右腋窩を支持し、椅子へ着座。表情に苦痛なし、SpO₂ 97%」のように、数字・時間・行動で残します。施設内の報告様式に合わせつつ、“正確・具体・再現可能”な記述を意識しましょう。

結論として、事実ベースの簡潔な記録は、教育の公平性を保ち、事故防止と質改善の両方に役立ちます。

安全・リスクマネジメントを新人期から

毎日のミニKYT/禁止事項リストの明文化

新人期から「毎日の短い安全ミーティング(ミニKYT)」と「やってはいけない行為のリスト」をはっきり示すことが、事故を減らす一番の近道です。

KYT(危険予知訓練)は日本で生まれた方法で、作業前に3〜5分ほど“今日の危ない点”をチームで挙げ、対策と合図(指差呼称など)を決めます。危険に気づく力が上がり、チーム全体の注意がそろいます。

たとえば「今朝は浴室マットが新しく滑りやすい→入浴前に全員で踏面確認・ノンスリップ再設置」「誤嚥が心配な方の食事介助→座位90度・一口量小さく・観察ポイント共有」など、具体策を当日のうちに決めます。

結局、毎日のミニKYTと“やらないこと”の明文化(例:浴槽またぎ介助での抱え上げ禁止)は、新人でもすぐ守れる安全の土台になります。

ヒヤリハット共有→小集団で対策→翌日実装

「ヒヤッとしたこと」を責めずに共有し、少人数で原因と対策を決め、翌日に実行する――この短い学習サイクルが事故を防ぎます。

世界保健機関(WHO)は、インシデント報告と“学びの仕組み”を作ることが安全向上の鍵だと示しています。報告データは過信せず、現場での学習に使うことが重要です。

たとえば「入浴移動中に足元ふらつき→通路の段差発見」を共有したら、当日中に“段差マーキング・見守り位置の統一・声かけ文言”を決め、翌朝のKYTで全員に周知します。

つまり、“報告→小集団で対策→翌日実装”のリズムを固定することで、「言いっぱなし」にならず改善が回り続けます。

高リスク場面(移乗・嚥下・入浴)の標準手順

移乗・嚥下・入浴は事故が起こりやすいので、標準手順を作って全員で同じやり方にそろえます。

移乗では、人力での持ち上げを避け、リフトやスライディングシートなどの補助具を基本にする「安全な移乗(SPHM)」が推奨されています。自治体や厚労省の案内でもノーリフティングケアの普及が紹介されています。

嚥下では、食事前の休息、座位90度、ひと口量の調整、あごを少し引く姿勢など、エビデンスのある介助が安全に役立つと報告されています。

入浴では、手すりや浴槽縁の補助具、滑り止めの設置が転倒リスクを下げます(NIAの転倒予防提言、浴室手すり等の効果を検証した研究)。

結論として、補助具の活用・正しい姿勢・環境整備を“手順化+チェック”で徹底することが、重い事故を確実に減らします。

多様性に合わせた指導(Z世代・年上部下・外国人)

Z世代:目的先出し/オープンクエスチョン/フィードフォワード

Z世代の新人には「何のためにこの業務をするか」を先に伝え、質問を投げかけて自分で考えてもらい、次に生かす前向きな助言(フィードフォワード)で伸ばすのが効果的です。

学習動機の研究では、指導者が“自分で選べる感覚(自律性)とできる感覚(有能さ)”を支えると、学ぶ意欲が高まり、成果に良い影響が出ると示されています(自己決定理論:教育分野のメタ分析)。

具体的には「この移乗は“転倒ゼロ”のためにやる」「今日のゴールは“声かけ3点セット”を自然に出す」→「どう工夫できそう?」と本人に考えてもらい、最後に「次回は“足位置の確認を先に”を試そう」と次につながる助言を渡します。

まとめると、目的の可視化+自分で考える余白+次行動の提案、の三点セットが短期間での成長を後押しします。

年上部下:敬意ある言葉がけ/役割合意

年上の新人・部下には、経験への敬意を前提に、役割分担を“合意してから”進めるのが信頼づくりの基本です。

医療現場のレビューでも、心理的安全性(安心して話せる空気)はチームの成果と安全性の向上に関わるとされ、尊重的なコミュニケーションと明確な役割が支えになります。

実例としては「○○さんの前職の経験を活かして記録のチェックをお願いしたい。私は移乗の手順を補助で入るので、終わったらお互いに気づいた点を出し合いましょう」と、敬意→役割→共同の振り返りを一連で伝えます。

結局、年齢差より“敬意と役割合意”が効きます。これが整うと、遠慮や誤解が減り、学びの速度が上がります。

外国人:やさしい日本語/用語集/ピクト・動画

外国籍の新人には、「やさしい日本語」(短い文・一文一情報・カタカナ語の言い換え)と、図記号(ピクト)や短動画を組み合わせると、理解が大きく進みます。

文化庁・出入国在留管理庁の『在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン』は、言い換え例・話し方のポイントまで具体的に示しています。さらに、言葉に頼りすぎない安全表示(ISO 7010の国際規格ピクト)を併用すると誤解を減らせます。

例として、「移乗前に“ブレーキ・フットレスト・声かけ”」を、やさしい日本語の短文と写真、ISO7010の注意ピクトで掲示し、30秒動画で手順を見せます。デュアルコーディング理論(言語+画像の併用)は記憶を助けるとされ、理解が安定します。

結論として、やさしい日本語+用語集+ピクト・動画の“多モード提示”は、国籍や日本語力が異なるチームでも質をそろえる強力な手段です。

訪問介護の新人指導

同行基準(生活援助/身体介護の目安)

新人が安心して現場に出るには、「何回くらい同行したら一人で訪問できるか」の目安をあらかじめ決めておくことが近道です。

家庭という不均一な環境では、家ごとに危険やルールが違うため、短い見学での“分かったつもり”が事故や不信につながりやすいからです。移動や入浴などの場面は転倒やけがが起きやすく、家庭内の危険(段差・照明・浴室の滑り)に対しては、在宅で使えるチェックリストを使うと抜け漏れを防げます(CDC STEADIの家庭内転倒予防チェックリスト)。

たとえば目安として、生活援助(掃除・配下膳など)は同一路線・同一宅で2〜3回、身体介護(移乗・入浴・食事介助など)は3〜5回の同行で「安全・記録・連絡」の3点が確実にできているかを確認します。家ごとの“やり方”と“やらないこと”をメモに残し、次回訪問前に必ず読み返す運用にします。

結論として、訪問系は「同行回数の基準×家庭内安全チェックリスト」をセットで回すと、短期間で安全と信頼が安定します。

単独可の条件:安全・記録・緊急連絡・個人情報保護

単独訪問に移る条件は、①安全(転倒/誤嚥/入浴リスクに対応できる)②記録(事実をその場で簡潔に残せる)③緊急連絡(判断に迷わず連絡網を使える)④個人情報保護(外では話さない・見せない・持ち出さない)の4つを満たすことです。

在宅ケアは「ケアの引き継ぎ」と「家族とのやり取り」が増えるため、情報の扱いがずさんだと信頼を損ねます。個人情報は日本ではAPPI(個人情報保護法)で保護され、目的外利用の禁止など基本原則が定められています。米国のHIPAAでは“必要最小限”の原則が有名で、業務に必要な最小限の範囲でのみ個人情報を扱うことが求められます(注:治療目的の情報共有は例外として許される)。

具体的には、訪問バッグの中身は最小限、書類はその場で伏せる/スマホの画面は見えない向きに/エレベーターや共用部で利用者情報を口にしない、を徹底します。連絡は事業所の定める手順(上長→主治医/ケアマネなど)に沿って、事実だけを簡潔に伝えます。

結論として、単独可の判断は“技術”だけでなく“情報の守り方”がそろって初めてOKです。

家屋環境リスクチェックと利用者同意プロセス

家の中の危険を早めに見つけ、利用者・家族と「どこまで何をするか」を合意してから支援を始めると、トラブルを大幅に減らせます。

リスクの見落とし(段差・浴室・手すり不足・照明)や“して良いこと/良くないこと”の曖昧さは、事故とクレームの典型的な原因です。家庭内の転倒予防は、手すり・滑り止め・照明改善など物的対策が有効とされ、チェックリストで系統的に洗い出すのが効果的です(CDC STEADIチェックリスト)。

実務では、初回訪問で「家屋チェック→支援範囲の説明→同意書(情報の扱い・連絡先・緊急時の対応)」を短時間で済ませ、次回訪問で“対策済みの確認”まで行います。

結論として、家屋の安全確認と書面同意を“最初の2回”でセットにし、以降は変更時にアップデートするのが安全で効率的です。

定着率を高める運用設計

週1の1on1/メンター制度/心理的安全性

新人の離職を抑える一番の打ち手は、短い1on1(週15分)とメンター制度で不安を早めに拾い、安心して話せる空気(心理的安全性)をつくることです。

ヘルスケア領域の総説では、心理的安全性はチームの成果や安全アウトカムと結びつくと示されています。さらに、看護職のメンタープログラムやレジデンシー(新人研修)は離職率の低下・定着向上に寄与したと複数報告されています。

例として、1on1では「今週の良かった行動→困りごと→次週の小さな目標」を3点だけ確認し、メンターは同じシフトに1回以上入って“その場での声かけ”を行います。

結論として、短い対話と伴走者の配置が、新人の自信と継続意欲を確実に底上げします。

指導責任者・評価者・メンターの役割分担

「誰が教え、誰が合格を判定し、誰が心の相談に乗るか」を分けると、公平でブレない育成ができます。

一人の先輩がすべてを担うと、主観や相性の影響を受けやすく、評価と支援が混ざって緊張が高まります。心理的安全性のレビューでも、明確な役割と支援体制が“発言しやすさ”を支える要素と示されています。

運用例は「指導責任者=日々のOJT計画/評価者=月次の到達基準チェック/メンター=雑談含む悩みの受け皿」。この三位分業で、指導と評価とケアの“混線”を防ぎます。

結論として、役割を分けて可視化すると、育成が安定し、新人も安心して助けを求められます。

運用カレンダー:週次レビュー→月次判定→90日卒業

「毎週ふり返る→毎月判定する→90日で卒業判定」のカレンダーを固定すると、忙しい現場でも育成が流れに乗ります。

オンボーディング研究では、最初の90日が習熟と関係構築のカギで、計画的な導入や定期的レビューはパフォーマンスと自信の向上につながるとまとめられています。

具体的には、週次レビューでチェックリストの穴を1つだけ埋め、月次判定で30→60→90日の到達基準を確認します。90日時点で“単独可”と“今後の強化テーマ”を決め、メンターは3か月以降も月1回フォローします。

結論として、時間割を決めて習慣化すれば、教育は“イベント”ではなく“仕組み”になり、定着率が上がります。

コメント