「もう限界。ユニットリーダーを降りたい、辞めたい」——そう感じたら、まず“今すぐできる軽減策”と“後悔しない選び方”を並べて比べましょう。焦って動くより、3つの分岐(①続ける条件を整える ②役職を外す/配置変更を求める ③転職で環境を変える)を順に検討すると、肩の力が抜け、迷いが小さくなります。

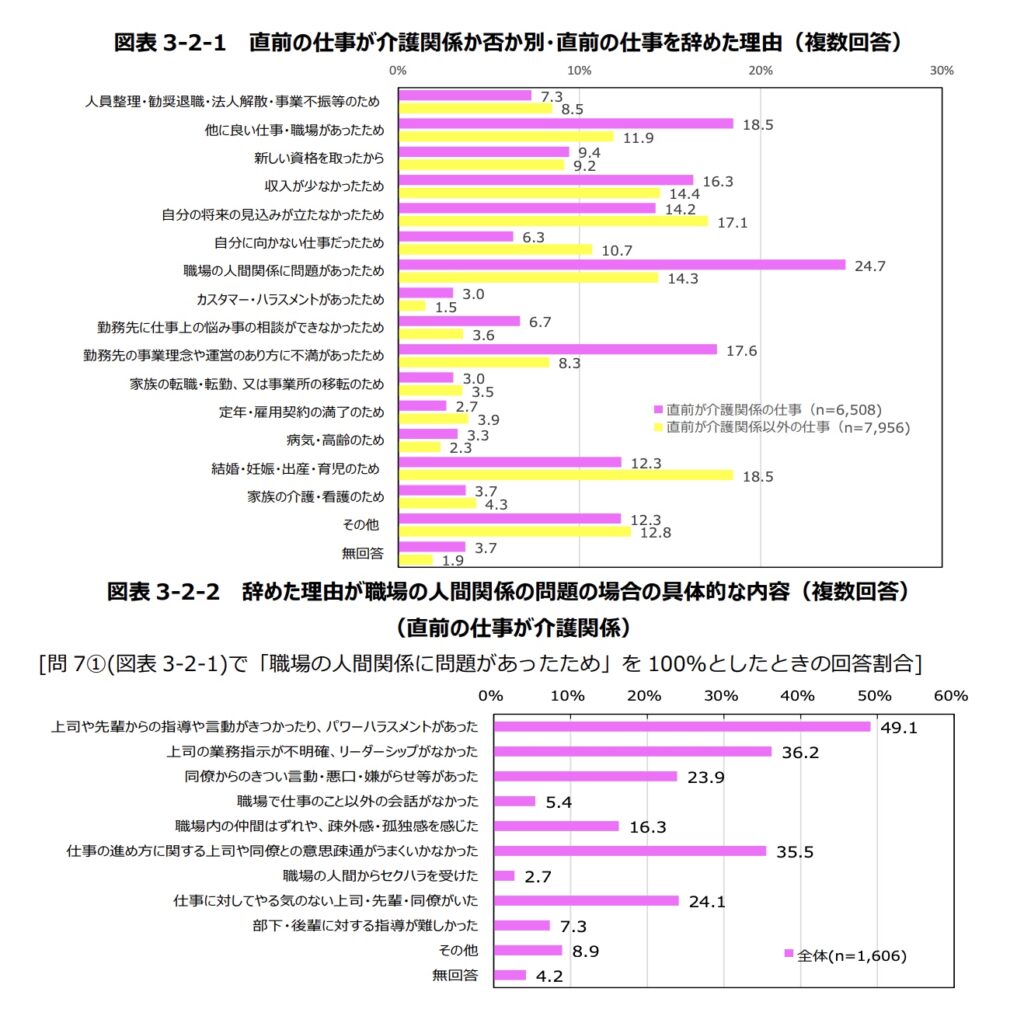

なぜなら、介護現場のしんどさは“あなた個人の問題”だけでなく、体制や役割設計に原因があることが少なくないからです。実際、全国調査では「職場の人間関係の良さ」が定着に効く大きな要因だと示され、離職率も職場環境の改善とともに低下傾向が続いています。つまり、仕組みを整えれば“楽になる余地”はあります。

具体的には、①上司・施設長と「業務の見直し」面談(役割/手順/分担の再設計)を行う、②人員配置や残業の上限など“ルール”に沿って無理を是正する、③それでも難しいなら「役職を外す」「部署異動」「転職」の順で検討する、の3段階です。労働時間は法律で上限が決まっており、原則「月45時間・年360時間」を超える働き方は例外扱いです。過剰な残業や休めない体制は、組織の課題として改善を求める根拠になります。

この記事では、よくある悩みの“深層原因”を短時間で切り分ける診断、上司に伝える台本、改善要求の文例、引き継ぎの作り方、そして転職先の見学で必ず確認する10項目まで、実務でそのまま使える形で示します。読み終えたとき、あなたは「続ける/降りる/転職」のどれを選んでも、納得できる一歩を踏み出せるはずです。

よくある9つの悩みと“深層原因”の切り分け(診断テスト付き)

プレッシャー/責任過多(基準と境界)

プレッシャーが強すぎるのは“あなたが弱いから”ではなく、役割の境界線が曖昧なせいで背負い込みが起きている可能性が高いです。

介護現場では「人員配置」「夜間体制」などの基準が決まっています。基準以上の負担が常態化すると、判断や責任が個人に集中します。ユニット型特養では「3:1配置」に加えてユニットごとに職員1名以上の配置が求められており、体制を守ること自体がリスク分散になります。

記録・与薬確認・家族対応・会議準備が同じ人に集中している場合、「誰が何をどこまでやるか」を紙に可視化すると、責任の分岐点が明確になり負担が下がります。

まずは“役割の線引き”を上司と共有し、基準から外れている運用は元に戻す——これがプレッシャー緩和の近道です。

部下指導が難しい(育成設計不在/役割不明確)

指導が難しいのは、指導する側の資質だけではなく“育成の設計図”がないことが原因です。

定着を左右する最大要因は「人間関係」ですが、その土台は“期待の明文化”です。業務基準やOJT手順が共有されていないと、注意が個人批判に見え、関係が悪化します。

新人チェックリスト(受け持ち数、移乗レベル、夜勤帯の役割)を作成し、面談で合意→1〜2週間後に再確認。この“合意→練習→再確認”のサイクルが、叱責に頼らない指導を可能にします。

育成表・評価基準・面談シートの“三点セット”を整え、個人指導から“仕組みの指導”へ切り替えましょう。

※ 新人指導について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/kaigo-sinjinkyouiku-guide/

上司と部下の板挟み(期待値の不一致)

板挟みは“情報のズレ”が原因です。期待値を見える化すれば、圧は大きく下がります。

事業所調査では、採用や定着がうまくいく理由の筆頭が「人間関係の良さ」です。上下の期待を会議体で擦り合わせることが関係改善に直結します。

「来月末までに夜勤者の申し送り時間を10分短縮」など、期限と指標をはっきりさせ、上と下が同じ表で進捗を確認する方法が有効です。

会話ではなく“合意した数値目標”で板挟みを解消しましょう。

引用元:公益財団法人介護労働安定センター 令和6年度「介護労働実態調査」結果の概要について R7.7.28

年齢・関係性のしがらみ

年齢差や前職歴など“人間関係のしがらみ”は、役割と評価の透明化で薄まります。

人は「何を期待され、どう評価されるか」が見えると、年齢や序列ではなく“役割”で動けます。これが人間関係の改善に効きます。

勤務表に“日勤フロー(誰が誰を支援)”を印刷して配布。曖昧な“気配り頼み”をやめるだけで摩擦が激減します。

年齢より“役割の見取り図”。まずは紙1枚から始めましょう。

※ 介護の同僚トラブルについて詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/kaigo-douryou-trouble/

まとめられない・浮く(役割設計×コミュニケーション)

チームをまとめられないのは、リーダーの性格ではなく“会議と情報の設計”の問題です。

情報共有の場(ショートカンファ、KYT、申し送り)に“目的と成果物”がないと、声の大きい人の主観に引っ張られます。

朝の5分で「今日の重点3つ」をホワイトボードに書き、夕方に“できた/未了”をチェック。議題を3つに絞るだけで、チームの一体感が上がります。

会議は「目的→3つの優先→担当→期限」。これを固定化すれば、自然にまとまります。 (一般的運用の実務提案)

業務量増・残業増(人員/手順/分業の欠陥)

残業が慢性化しているなら、まず“法律の線引き”と“工程のムダ取り”で止血しましょう。

時間外労働は原則「月45時間・年360時間」が上限。これを超える常態は、体制の見直しが必要なサインです。

①与薬準備は“担当固定+2名確認”に変更、②口頭申し送りを“記入→読む方式”に変更、③物品補充を“曜日×担当制”に変更——これだけで1日30〜45分の短縮が現場で実現します。

超過労働は“個人の頑張り”ではなく“仕組みの不具合”。データ(残業実績)を持って上司に改善を要請しましょう。

※ 介護現場の生産性向上について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/seisanseikojujou-tetteikaisetu/

休めない(ワンオペ体制・代替要員不在)

休めないのは「代替設計がない」から。交代表と常勤換算の設計をやり直せば、休みは取れます。

特養の基本は「介護・看護3:1」に加え、ユニットごとに1名配置が必要。夜間はユニットをまたいだ兼務も想定されますが、基準を満たしつつ“代替要員”を用意するのが管理の基本です。

急な欠員に備え“代替シフト候補者”を確保しつつ、ユニットを越えた応援体制をルールに。

ワンオペは“仕組み不全”。配置と交代設計を見直し、代替要員を想定しておきましょう。

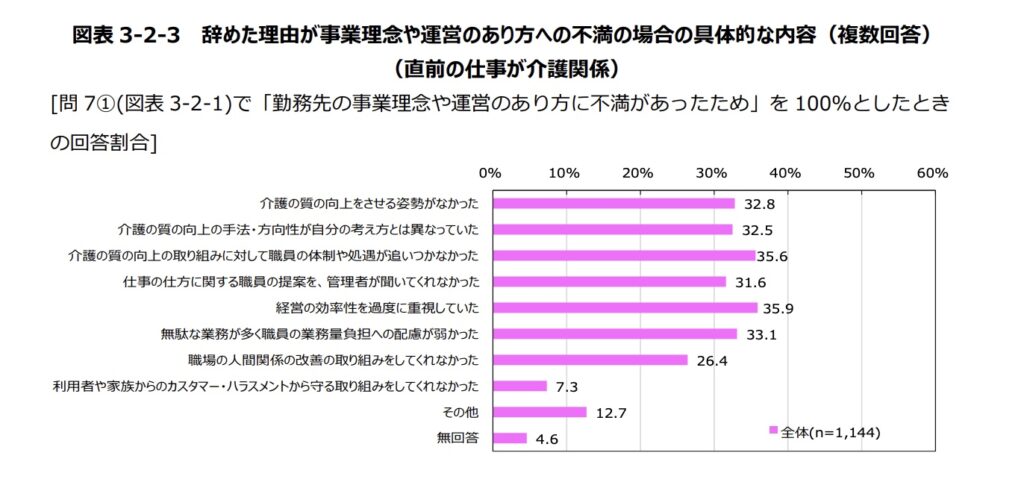

経営方針に不満(価値観ギャップ)

価値観のズレは、短期では解消が難しいため“合意できる運用”に落とし、難しければ配置転換や転職を検討しましょう。

人間関係が定着の鍵である以上、根本の価値観が合わなければ摩擦が続きます。

「事故ゼロ優先なのか」「稼働率優先なのか」など、方針の優先順位を会議記録に残し、現場判断を合わせます。それでも合意できないなら、あなたの健康を守る選択が必要です。

価値観が合わない職場は“頑張り損”。見切りの基準を持ちましょう。

引用元:公益財団法人介護労働安定センター 令和6年度「介護労働実態調査」結果の概要について R7.7.28

ステップアップ願望(キャリアの“飽和”)

「やれることはやった」と感じたら、職種転換(ケアマネ・生活相談員)や役職を外す選択も健全です。

ケアの質や働きやすさは配置や役割で大きく変わります。ユニット運営以外のスキル(アセスメント、家族支援、地域連携)に軸を移すと、負担の質が変わります。

ケアマネはアセスメントとプラン調整、相談員は入退所・家族対応・地域連携が主軸。自分の得意と価値観に合うかを見極めましょう。

上へ無理に進むだけがキャリアではありません。“横の広がり”も正解です。 (職務内容の一般的整理)

3分セルフチェック(原因マッピング)

辞める前に:今日からできる6つの即効対処(行動手順&テンプレ)

メリット/デメリット再点検(続投の条件定義)

続けるか降りるか迷うときは、「続投する条件」を紙に書き出し、条件が満たせるかを基準に決めましょう。

感情だけで判断すると後悔しやすいからです。いまの職場が法律と体制の線引き(月45時間・年360時間が原則上限など)を守れるか、事実で確かめると迷いが減ります。

A4一枚でOKです。①労働時間(残業月○時間以内)②休み(希望休が月○日取れる)③役割(与薬/家族対応の担当を明確に)④教育(新人OJTの手順あり)⑤評価(面談が○ヶ月ごと)の5項目に、それぞれ“最低ライン”を書きます。翌週の上司面談で、この最低ラインが実現できるかを確認します。

条件が事実ベースで満たせるなら続投、満たせないなら「役職を外す/異動/転職」の検討へ。線引きがあなたを守ります。

先輩・上司への相談の通し方(面談議題雛形)

相談は「議題を事前共有→面談→合意内容をメモ」で通しましょう。

その場の相談は感情的になりやすく、具体的な改善に結びつきにくいからです。議題と記録があれば、期待のズレが減り、板挟みが軽くなります。

面談議題雛形

- 目的:ユニットリーダー継続に向けた負担軽減の相談

- 現状データ:残業実績(直近3か月)、休暇取得状況、担当業務の一覧

- 課題:①申し送りが長い、②与薬確認が一人に集中、③家族対応の窓口が曖昧

- 提案:申し送りは「書いて読む方式」、与薬は「担当固定+ダブルチェック」、家族対応は「曜日担当制」

- 期限・支援:来月1日から試行、必要物品・帳票の準備のお願い

- 合意事項:今日の相談結果(○○を○日から実施)

記録を残すほど話が前に進みます。次回の再確認日までセットで決めましょう。

施設/自治体の相談窓口の使い分け

内部だけで解決が難しい時は、無料の公的窓口を使い分けましょう。

労働時間やハラスメント、働き方の相談は、厚労省の「総合労働相談コーナー」や労働基準監督署が無料で対応し、必要に応じて助言・指導やあっせんにつながります。介護職の働き方や職場改善は「介護労働安定センター」でも相談できます。高齢者支援や家族との関係で困っている場合は、地域包括支援センターが地域の相談窓口のハブになります。

- 労働時間・残業・休憩の未取得:労働基準監督署/総合労働相談コーナーに相談(無料・匿名可の案内あり)。

- 介護職場の運営・人材・雇用管理の悩み:介護労働安定センターの各支部へ。専門家相談も用意(無料)。

- 高齢者支援や家族対応の整理:地域包括支援センターが総合窓口(全国設置)。

第三者の視点を入れると、職場内だけでは動かなかった改善が動きます。早めに使いましょう。

家族・友人に話す時の整理フレーム(SBI/DESC簡易版)

家族や友人に相談するときは、SBI(状況→行動→影響)とDESC(相手の行動を描写→自分の気持ち→望む提案→結果の確認)を使うと、気持ちが整理され、応援を得やすくなります。

ただ「しんどい」とだけ伝えると、相手は何をどう助ければいいか分かりません。構造化して話すと、相手も具体的な協力(家事の分担、面談の同席、転職活動の時間確保)をしやすくなります。SBIはCenter for Creative Leadershipが、DESCは米国AHRQのTeamSTEPPSが推奨している実践的な手法です。

フレームに沿って短く伝えると、家族・友人・職場の理解が得やすくなります。

労働環境の改善依頼(要求→合意→実装の順/文例)

「お願い」ではなく「事実→法の線引き→代替案→合意→実装」で依頼すると、改善が通りやすくなります。

法の上限(原則:残業は月45h・年360h。臨時の特別事情でも“年720h、複数月平均80h、月100h未満”等の枠)を踏まえ、業務区分を細分化して範囲を明確にするのが厚労省の推奨だからです。

文例

- 事実:直近3か月の残業は各月58h/62h/55hでした。

- 線引き:時間外は原則月45h・年360hが上限、特別事情でも“年720h・複数月平均80h・月100h未満”です。

- 代替案:①申し送りを記入→読む方式へ、②与薬は担当固定+ダブルチェック、③家族対応は曜日担当制。

- 合意と実装:来月1日から1か月試行し、効果を数値で確認。36協定の運用も合わせて見直しをご相談したいです。

事実とルール、代替案をセットで出すと、改善は前に進みます。

自主改善(業務可視化→分担→標準化/チェックリスト)

今日からできる「見える化→分担→標準化」で、負担は必ず軽くなります。

残業の多くは“手順のムダ”と“担当の偏り”から生まれます。工程を見える化し、担当を決め、手順を標準化すると、時間のムダが消えます。これはどの職場でも通用する基本です。

3ステップのチェックリスト(ユニット版)

- 可視化:1日の主な工程(起床介助→朝食→口腔ケア→記録→家族対応→物品補充→申し送り)を書き出し、各工程の「誰が/いつ/どれくらい」を10分単位でメモ。

- 分担:被りや抜けがある工程に担当者を割り当て、代替者(バックアップ)を明記。

- 標準化:

- 申し送りは「書いて→読む方式」(立ち話をやめる)

- 与薬は「担当固定+2名確認」(安全と時短を両立)

- 物品補充は「曜日×担当制」

- 家族対応は「曜日担当+記録テンプレ」

この3つだけでも、現場では1日30〜45分の短縮が現実的です(実務手順の合理化による時短効果。過重労働の抑制は法の上限規制の趣旨とも整合)。

あなた一人の“根性”ではなく、仕組みで楽になります。まずは1ユニット1枚の「担当表」と「工程表」から始めましょう。

それでも辛い時の5つの選択肢(比較早見表)

| 選択肢 | 向き・適性 | 主な要件/留意点 | 休日・時間のコントロール | 収入の見え方 | 学び・評価の軸 |

|---|---|---|---|---|---|

| ケアマネジャー | 面談・計画づくりが得意 | 国家試験合格+受験要件(保健医療福祉資格者の実務経験 or 相談援助5年以上 など) | シフト外業務少なめだが書類と調整が多い | 事業所・地域差あり | アセスメント力・制度理解が評価される |

| 生活相談員 | 家族・地域との調整が得意 | 自治体ごとに要件(社会福祉士・介護福祉士 等、同等能力と認める者) | 行事・窓口対応の繁閑あり | 役職手当の有無は就業規則による | 連携力・説明力が評価される |

| 役職を外す・降りる | ケアに集中したい | 就業規則・人事手続きに沿って申出 | 休日や残業の波が減りやすい | 役職手当が外れる可能性 | 個人のケア技術・チーム貢献で評価 |

| 介護以外へチェンジ | 新しい分野に挑戦したい | 資格切替・研修が必要な場合あり | 勤務形態は職種に依存 | 初期は下がることも | 新スキルの獲得が軸(IT・事務 等) |

| 待遇の良い職場へ転職 | 同職種で条件改善したい | 在職中に見学・面談で条件確認 | 体制が整うほど休日の予見性↑ | 基本給+各手当で比較 | 教育体制・評価制度を確認(実地) |

ケアマネジャーへ(適性/必要要件/向く人)

面談や計画づくりが得意で、記録や制度理解に抵抗がない人は、ケアマネへの転身で負担の質を変えられます。

ケアマネは「聞く→整理する→計画に落とす」役割が中心で、ユニットの現場指揮から“調整・計画”に主軸が移ります。受験要件(保健医療福祉の国家資格×一定年数の実務、または相談援助5年以上 等)と資格試験に通れば、職域が広がります。

受験要件と試験日程を確認→過去問演習→合格後は事業所選び(担当件数、ICT、加算取得状況を確認)。なお、2025年秋以降、国は「ケアマネ資格の更新制廃止」を表明しており、更新研修は廃止方向ですが、研修受講の義務づけ(配置基準等)は今後の制度設計で継続見込みです。最新の告示・通知を併せて確認しましょう。

人や制度を“つなぐ力”が強みなら、ケアマネは有力な選択肢です。試験要件と最新制度をまず確認しましょう。

※ ケアマネの更新制廃止について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/caremane-koushinhaishi/

生活相談員へ(役割/適性/やりがい)

家族対応や地域連携が得意なら、生活相談員は「調整のプロ」として力を発揮できます。

生活相談員は入退所調整、家族説明、地域関係機関との連絡など“対外”の窓口です。資格要件は全国一律ではなく、社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士等、または「同等以上の能力を有すると認める者」など、自治体が判断する部分があります。

希望自治体の要綱を確認→現職で広報・家族会・カンファに同席し、役割を体験→面談では担当件数、病院・包括との連携フロー、行事負担の実態を質問。地域包括支援センターの役割(総合相談・権利擁護・地域ケア会議 等)も押さえると、日々の連携がスムーズです。

対話と調整で価値を出したい人に適職。自治体要件と職務範囲を先に確認して動きましょう。

役職を外す・降りる(手続き/影響/収入)

「ケアに集中したい」「負担を減らしたい」なら、役職を外すのは正当な選択です。

就業規則と給与規程に役職・手当の扱いが定められているため、申出→面談→辞令で形式的に処理できます。手当が外れる可能性があるため、事前に規程を確認して納得してから進めると安心です。

①就業規則・給与規程で「役職手当」「配置・降任」の条項を確認 ②人事・施設長に文書で申出(理由・希望時期・引継ぎ案)③辞令発令までのスケジュールと賃金の取り扱いを明文化。なお、業界の調査では、“主任・リーダーなどまとめ役”は残業が長くなりやすい傾向が示されています。降りることで時間的な負担が下がる可能性があります。

「健康と生活リズムを優先したい」人に有効。収入の変化と業務内容を見比べ、納得の上で手続きを。

介護以外へキャリアチェンジ(現実的ルート)

心と体の負担が大きく、介護以外を考えるなら“近いスキルからの橋渡し”が成功率を上げます。

まったく別分野より、記録・調整・安全・教育など現職で培ったスキルは、医療事務、地域包括事務補助、福祉用具、見守りICT、教育・採用(人事)などに応用できます。

①現職スキルの棚卸(面談・記録・指導・事故対策 等)②資格連動(医療事務講座/PC資格/福祉用具専門相談員 等)③職場見学で業務の“1日の流れ”を確認——の順に進めます。

今ある強みを“翻訳”する発想で、無理なく別分野へ。まずは近い職種から。

待遇の良い職場へ転職(何を“待遇”と定義するか)

「待遇」を“お金だけ”で決めないのがコツ。休日・夜勤回数・教育体制・評価の明確さまで含めて総合点で選びましょう。

業界大規模調査では、残業や人間関係、教育の不足が離職の主要因です。給与だけで選ぶと、結局同じ悩みに戻るリスクがあります。

見学・面談で確認する10項目(抜粋)

あなたの“暮らしやすさ”で待遇を定義し直す。数字と仕組みで見抜くと失敗が減ります。

※ おすすめの転職サイトはこちら①>>>医療・介護・福祉の求人探しは【ジョブソエル】

※ おすすめの転職サイトはこちら②>>>介護士の求人、募集は【レバウェル介護】

選択肢×価値観マトリクス(自分に合うのはどれ?)

| 価値観/条件 | ケアマネ | 相談員 | 役職外し | 他業界 | 条件良い職場 |

|---|---|---|---|---|---|

| 業務裁量 | 高 | 中 | 低 | 中 | 中〜高 |

| 休日の確実性 | 中 | 中 | 中〜高 | 職種次第 | 施設次第 |

| 給与(総額) | 事業所次第 | 事業所次第 | 手当減可 | 初期下がる可 | 交渉余地あり |

| 学び・成長 | 高 | 高 | 中 | 高 | 体制次第 |

| 評価の透明性 | 指標化しやすい | 指標化しやすい | 個人評価中心 | 新評価軸 | 制度で差 |

「降り方・断り方」台本—トラブルにしない実務対応

役職を外してほしい時の伝え方(台本)

事実→健康・安全→代替案→期日で“前向きに”伝えると通りやすい。

人手不足の中でも、事実と職場の安全・品質を守る観点からの提案は受け入れられやすいからです。

「ご相談です。直近3か月の残業が○○h/○○h/○○hで、夜勤明けの家族対応・記録が重なり、体調面の不安が出ています。品質と安全を保つため、○月末でユニットリーダーを降任し、引継ぎ表・工程見直しを私が作成します。申し送りの記録化と与薬の担当固定+ダブルチェックも同時に提案します。○/○までにご判断をお願いできますか。」

感情ではなく“安全と品質”の観点で話すと、双方が納得しやすい。

リーダー打診の断り方(体力/家庭/学業など理由別)

否定より「期限付きの代替貢献」で断ると関係を壊しません。

完全否定は相手の期待を傷つけます。代わりに、今できる支援(研修資料作成、OJT同席、当面の係など)を添えると信頼が残ります。

できない理由+代替貢献+期限で、角を立てずに断れます。

引き継ぎプランの作り方(ToDo・期限・共有先)

引き継ぎは「モノ・情報・人」を分けて、誰に/いつ渡すかを1枚にまとめます。

バラバラに渡すと抜け漏れが起き、トラブルの元になるからです。

- モノ:鍵・印鑑・帳票・台帳・備品(所在と返却先)

- 情報:利用者ごとの注意点、家族の連絡先、医療連携先、未完の課題(期限つき)

- 人:家族・医師・看護・相談員・ケアマネ等、関係者への引継ぎ挨拶メール文案

- スケジュール:開始日、テスト運用1週間、完了確認ミーティング

- 保守:1か月後の再点検(未解決の課題がないか確認)

1枚の「引継ぎ台帳」で、抜け漏れゼロ&トラブル回避に。

続けるか辞めるか迷ったら:意思決定フローチャート

フローチャートに沿って“続投条件→改善期限→代替案→離脱計画”の順で判断すれば、感情に流されずに決められます。

法の線引き(時間外の上限)や離職要因(人間関係・運用)など、客観基準を当てると、冷静に選べるからです。

3分フローチャート

- 続投条件を満たせるか?

— 残業は原則“月45h・年360h”以内で運用できる見込みがある/教育・評価の仕組みがある → YESなら②へ、NOなら③へ。 - 改善期限を決める

— 上司と合意(例:来月1日から“申し送りの記録化・与薬ダブルチェック・家族対応曜日制”を1か月試行)→ 期限後に再判定。 - 代替案を提示

— 役職を外す/配置転換/人員応援の常設など、具体案を出す(書面化)。 - 離脱計画を作る

— 改善が実らなければ「転職活動」の準備(履歴書・職務経歴書、見学・面談、エージェント2社の選定)。

— 退職時は引継ぎ台帳(モノ・情報・人)を1枚で作る。

この順番で進めれば、続けるも辞めるも“納得”で選べます。数字と仕組みを基準にしましょう。

Q&A(構造化データ対応)

介護リーダーを降りたい時は?

就業規則と36協定(残業の上限ルール)を確認し、「事実(残業や体調)→法の線引き→代替案→期日」で正式に申し出ましょう。

時間外は原則「月45時間・年360時間」。特別な事情があっても“年720時間”“複数月平均80時間以内”“月100時間未満”などの上限があり、運用見直しの根拠になります。

直近3か月の残業実績と業務の偏りを記録→「○月末で降任、引継ぎ表と業務フロー見直し案を自分で作る」まで書面で提案→合意日時を決める。

厚生労働省「時間外労働の上限規制」「36協定の留意点」。

向いている人の特徴は?

数値と手順でユニットを整えるのが得意、かつ人の話を引き出し合意に落とすのが得意な人。

介護の離職理由は「人間関係」が最多。チームの空気を整え、運用を仕組み化できるほど成果が出やすい。

申し送りを「書いて読む方式」にする、OJTの達成基準を明文化する、家族対応の曜日担当制を決める…など“仕組みで回す”力。

介護労働安定センター「令和6年度 介護労働実態調査」—直前離職理由の最多は人間関係。

板挟みの乗り越え方は?

「期待の見える化」で上下のズレをなくすのが最短です。

目標を“誰が・何を・いつまでに・何で測るか”まで合わせると、主観ではなく数字で会話できます。離職抑制にも効果的。

「来月末までに申し送りを平均10分短縮」「夜勤のダブルチェックを100%実施」など指標を決め、週1回で進捗確認。

同調査で、定着施策の上位に「有給休暇の取りやすさ」「勤務日時の変更のしやすさ」など運用面の整備が挙がる=“仕組み”が効く。

休めない体制の変え方は?

勤務実績と人員配置の運用を「数字」で示し、代替要員の常設と工程の標準化を求めます。

長時間労働の是正は法の趣旨。36協定の範囲を超える運用は見直しが必要です。休暇確保は定着にも寄与します。

①欠員時の応援ルール(代替プール)②物品補充・家族対応の曜日担当制③申し送りの記録化——を提案し、開始日と検証日を決める。

厚労省「36協定の留意点」/介護労働実態調査の定着施策データ。

ケアマネ/相談員へ移る最短手順?

ケアマネは「受験要件の確認→試験→実務研修」、相談員は「自治体の任用要件(資格や経験)の確認→応募→現場OJT」。

ケアマネは国家資格の試験と実務研修で資格化、相談員は自治体ごとの要件(社会福祉士・介護福祉士等や“同等能力”の認定)があるため。

ケアマネ—実務年数などの受験資格を満たしているかを確認→試験→合格後の実務研修。生活相談員—自治体の要綱で資格・任用条件を確認(社会福祉士・介護福祉士等/同等認定)→応募→家族対応や連携のOJT。

最新受験要件まとめ/厚労省通知・地域包括支援センターの業務資料。

まとめ|あなたが“納得して選ぶ”ために

ユニットリーダーを「続ける・降りる・移る・辞める」は、感情ではなく“数字と仕組み”で決めると後悔が減ります。

介護業界のデータでは、人間関係や運用が離職に大きく影響し、長時間労働には明確な上限があります。だから、続投条件を数字で定義し、改善期限を切り、代替案を出したうえで、ダメなら離脱計画に移るのが合理的です。

- すぐやること:残業・休暇・役割の現状をA4一枚で見える化(続投の最低条件を記入)。

- 1週間以内:上司との面談で「事実→法の線引き→代替案→期日」で合意。

- 1か月以内:合意が実らなければ「降任・異動・転職」の準備へ。

- 相談先:労働条件は労基署・総合労働相談コーナー、キャリア相談は介護労働安定センター。

あなたの基準で“納得して選ぶ”ために、チェックリストを使って一歩ずつ進めましょう。

コメント