厚労省は10/27の社保審・介護保険部会で、ケアマネジャーの「5年ごとの資格更新制を廃止」する方針案を示しました。受験に必要な実務経験は「5年→3年」へ、受験対象資格には公認心理師や救急救命士などを追加する方向です。

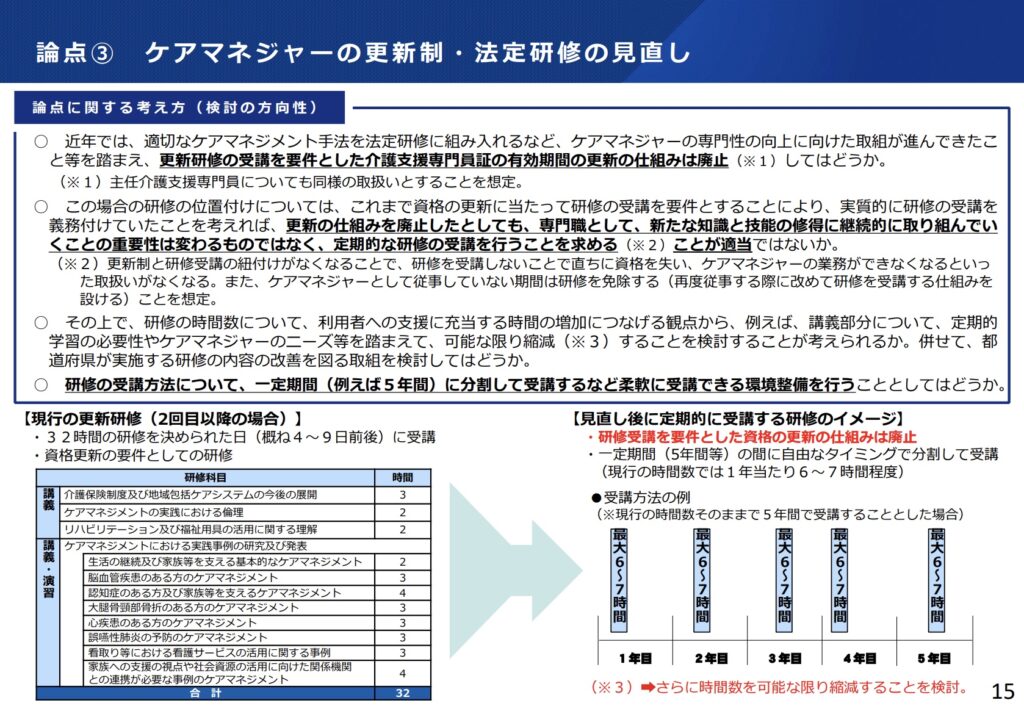

更新研修は“資格更新の条件”から外し、年間6–7時間程度の学びを柔軟に受けられる新たな仕組みを検討中。施行時期は未定ですが、来年の通常国会に関連法案提出の見込みです。

本文では、制度の背景・何がどう変わるか・現場影響と備えを、一次資料ベースでやさしく整理します。

踏み出した「ケアマネ更新制の廃止」—背景と論点総まとめ

いま何が議論されている?(更新制廃止・研修の見直しの全体像)

結論から言うと、厚労省は「5年ごとの資格更新制を廃止」し、更新研修と資格の紐づけを外す方向で議論しています。

代わりに、毎年およそ6~7時間の継続学習を柔軟に受けられる新しい仕組み(分割受講・オンライン活用など)を提案中です。10月27日開催の第127回介護保険部会の議題に明記され、来年の通常国会への法案提出を見据えています。

この見直しでは、「研修は必要だが、受け方は柔軟に」という考え方が柱です。受講しやすい形(分割・オンライン)に見直すことで、現場の負担を軽くしつつ、専門性の維持をねらいます。業界団体からも、更新制と研修義務の“切り離し”を求める意見が部会で示されました。

人材確保と質の両立:検討の前提と課題

検討の出発点は「人材確保」です。ケアマネの従事者数は横ばい~微減傾向が指摘され、更新研修の負担が離職のきっかけになっているとの現場の声もあります。

部会では、更新制廃止に賛同する意見とともに「処遇(賃金)改善も並行しないと減少に歯止めがかからない」という指摘も出ました。制度だけでなく、時間的・経済的な負担を減らすことが重要です。

一方で「質の確保」も不可欠です。厚労省は、更新制を外しても継続研修は求める方針で、雇用主の配慮(受講時間の確保など)や、受講を促す仕組みも検討対象に含めています。

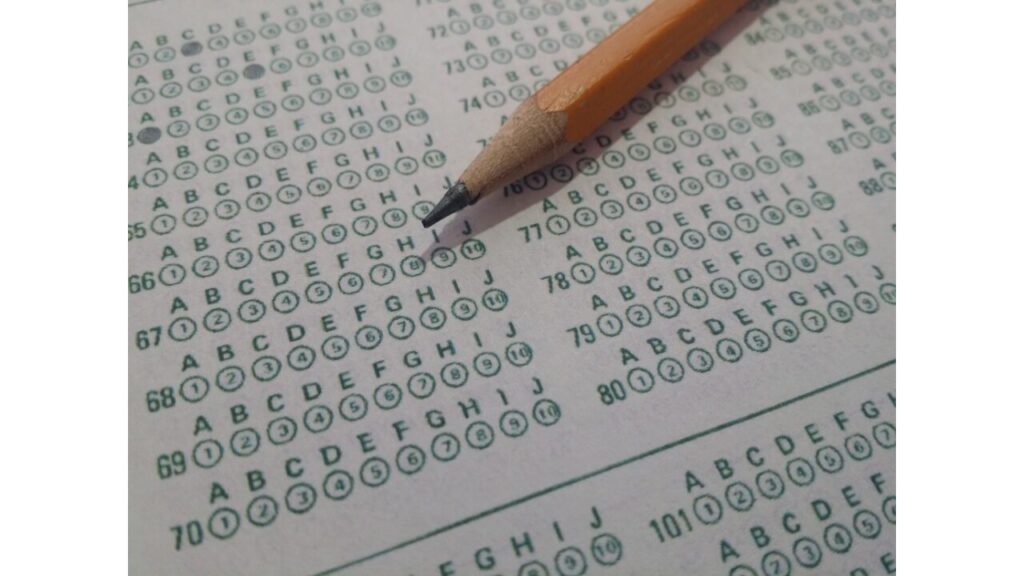

ケアマネ数・年齢構成の現状と推移

近年のケアマネジャー(介護支援専門員)の従事者数は、平成30年度(2018年度)の189,754人がピークです。

その後は横ばい~緩やかな減少が続き、令和元年度187,896人、令和2年度187,368人、令和3年度183,278人、直近の令和5年度は185,174人となっています(いずれも各年度10月1日時点の実数)。内訳は、居宅介護支援が約11.3万人、介護予防支援が約1.3万人、その他(施設等)が約5.9万人の規模感です。

年齢構成の面では、60歳以上の割合がおおむね3割前後まで上昇している推移が示されており、今後10年以内に担い手の急減が見込まれるとの認識が部会資料に明記されています。つまり、量(人数)の確保と同時に、ベテラン比率の上昇を踏まえた世代交代・育成設計が急務というのが国の現状認識です。

以上から、本件の見直し(更新制の廃止・継続学習の再設計・受験要件の緩和等)は、「人材確保」と「質確保」を両立するための構造対応として位置づけられています。

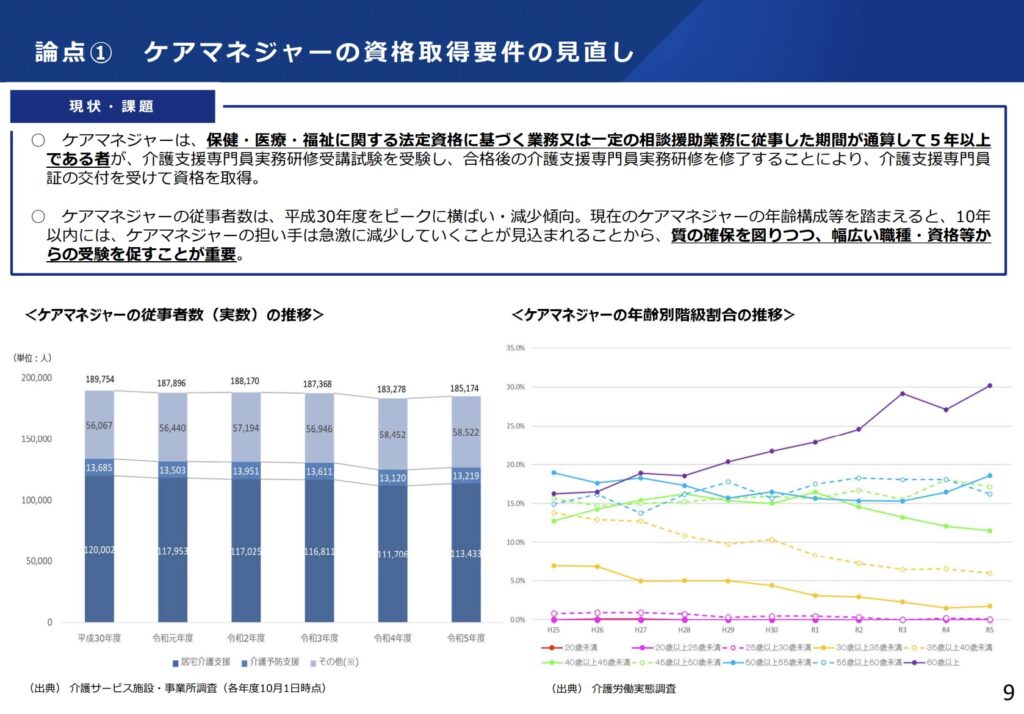

「更新制」が現場にもたらした負担と副作用

現行制度では、2回目以降の更新研修が32時間(例:東京都実施要綱)など長時間に及び、日程変更が効きにくい・欠席不可などの運用が現場の負担になってきました。

費用負担も重く、国の検討会に示された調査では「受講料を全額自費」が34.0%というデータもあります。こうした時間・費用・運用の三重負担が、離職や「更新の壁」につながった面は否めません。

また、更新研修未受講が資格更新に直結する運用は、業務継続への不安を生みました。今回の見直しは、こうした副作用を減らしつつ、学びの中身を“実務直結”に組み替える試みです。

引用元:厚生労働省 社会保障審議会介護保険部会(第127回)地域包括ケアシステムの深化(相談支援の在り方)P.9 R7.10.27

引用元:厚生労働省 社会保障審議会介護保険部会(第127回)地域包括ケアシステムの深化(相談支援の在り方)P.14 R7.10.27

※ ケアマネの高齢化と人材不足について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/caremanager-koureika-jinzaitaisaku/

ケアマネの職務と「いま求められる役割」

基本業務(アセスメント~ケアプラン~モニタリング)の整理

ケアマネの中心業務は、アセスメント(聞き取り・課題整理)→ケアプラン作成→サービス調整→モニタリング→見直しという一連の流れです。厚労省資料の定義では、介護支援専門員は専門的知識・技術に基づき、本人・家族の望む暮らしに近づけるための支援をコーディネートします。今回の見直しは、この基本業務に必要な学びを、忙しい現場でも継続しやすくする方向です。

この「流れ」を支える知識は幅広く、医療的ケアの基礎理解、福祉用具、認知症ケア、社会資源の把握、虐待・権利擁護など多岐にわたります。研修の重複を減らし、必要なテーマを選べる設計にすることが、質を落とさず負担を軽くするコツです。

医療・地域連携のハブ機能と“シャドーワーク”への対応

ケアマネは、医師・看護・リハ職・訪問介護・施設・地域包括・自治体など多職種・多機関の“橋渡し”役です。資料では「業務の在り方の整理」が論点に挙がり、計画外の問い合わせ対応や書類作成など“見えにくい周辺業務(いわゆるシャドーワーク)”も含めてタスクの棚卸しが必要とされています。業務の見える化と役割分担が進めば、学ぶべき研修内容も絞りやすくなります。

オンライン・対面を組み合わせたハイブリッド研修により、事例検討やロールプレイ等は対面で、制度・基礎知識はオンラインで効率的に学ぶ設計が示されています。これにより、現場の連携力(情報共有・引継ぎ品質)を底上げしやすくなります。

利用者・家族支援における倫理と説明責任

ケアマネは、本人の意思決定を尊重し、家族とも丁寧に対話しながら支援を進める職種です。説明責任(インフォームド・チョイス)や記録の整備は、サービスの質を守る土台であり、法令上の遵守事項とも関係します。

今回の制度見直しでも、質の確保=学びの継続という考え方が維持され、必要に応じた行政上の指導監督の枠組み(各種命令等の規定)も引き続き機能します。制度を「罰」で動かすのではなく、学びやすい設計で支える方向への転換がポイントです。

※ ケアマネの限界と解決策について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/jikogisei-caremane-genkai/

※ 介護職の転職を成功させる方法について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/careworker-jobchange/

何が変わる?—更新制・更新研修の見直しポイント

「資格の更新制」を廃止へ:更新と研修の切り離し

結論はシンプルで、「資格の更新制」は廃止の方向です。つまり、“研修を修了できない=資格が切れる”という今の仕組みをやめ、資格の維持と研修を切り離す流れに変わります。これは、忙しくて研修に出られない人が資格を失う事態を防ぎ、離職のきっかけを減らす狙いがあります。

根拠は、10月27日の社保審・介護保険部会で厚労省が示した方針です。部会の解説記事でも、更新研修の修了と資格更新のひも付けを解消する案が明確に示されています。

たとえば現行では、2回目以降の更新研修32時間など(自治体実施要綱)が必須となる運用がありました。この“重い条件”が、現場の時間・費用・心理的負担になっていました。見直しで「資格を守るための研修」から「能力を保つための学び」へ、位置づけが変わります。

有資格者としてこれまでの更新制度に意味を感じていませんでした。これなら迷わず更新しますね。

年6~7時間の継続学習(案):分割・柔軟受講の方向性

結論として、毎年6~7時間程度の継続学習を、分割やオンラインで柔軟に受けられる新方式が検討されています。負担を軽くしても、学びを止めない設計です。

背景には、更新制そのものは外しても“学び続けること”は専門職として大事という考えがあります。部会報告では、長い期間(例:5年)で分割受講できる環境を整える説明があり、事業者に対して受講配慮を要請する案や、必要に応じて受講命令等の既存規定の活用も俎上に載っています。

具体例としては、オンデマンド講義で基礎知識を学び、演習・事例検討は短時間の対面で行うハイブリッド設計が想定されています。これなら、繁忙期を避けて“すき間時間”に学習を積み上げやすくなります。

研修内容の重複削減と“実務直結”への再設計

結論は、重複の削減と実務に直結する内容への再設計です。現場から「同じ内容を何度も学ぶ」「実務に使いにくい」という声があり、必修のコア+選択科目のように、必要なテーマに絞り込む方向が語られています。

根拠として、部会の説明や報道では「時間数の縮減」「分割受講」「オンライン化」が繰り返し示されています。“資格のための長時間研修”から、“仕事に効く短時間・反復学習”へ切り替えるのが骨子です。

たとえば東京都の現行メニューには32時間・88時間といった枠組みがありましたが、今後は時間の総量を抑えつつ、内容を現場課題に合わせて再設計するのが方向性です。

施行までの経過措置と現場オペレーション

結論として、年末とりまとめ→翌通常国会に法案提出→施行時期は未定という見込みです。したがって、移行期の“現行ルール”は当面有効で、既に組まれている研修日程や更新手続きは、各都道府県の案内に従う必要があります。

現場の動き方は、①今年度~来年度の受講計画の棚卸し、②繁忙期を避けた分割学習の計画、③オンライン受講環境(端末・通信・会場)の整備、④就業規則での学習配慮の検討、が実務的です。制度が完全に切り替わるまでの“二層運用”を前提に、職員周知とシフト調整を進めるのが安全です。

引用元:厚生労働省 社会保障審議会介護保険部会(第127回)地域包括ケアシステムの深化(相談支援の在り方)P.15 R7.10.27

※ ケアマネの33%がカスハラ被害について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/caremane-cushara-saishintyousa/

受験要件の変更:実務経験「5年→3年」、対象資格の拡大

実務経験短縮(5年→3年)で何が変わる?

結論は、受験に必要な実務経験が5年から3年へ短縮される方向です。これにより、受験までの時間が2年短くなり、若手や中途人材が早くケアマネの入口に立てるようになります。人材の流入を増やし、人手不足の緩和を狙います。

根拠は、厚労省が部会で示した方針を各メディアが報じている点です。共同・専門メディアの解説でも、実務3年化は中心トピックとして扱われています。

具体例として、現行の「法定資格+5年実務→試験→実務研修→登録」という流れが、「法定資格+3年実務」でも受験可となる見込みです。これにより、現場で力をつけた人が早期にケアマネへステップアップできるため、キャリア形成の見通しが立てやすくなります。

追加される見込みの対象資格(公認心理師等)と役割適合

結論は、受験対象となる基礎資格の範囲を拡大し、公認心理師・診療放射線技師・臨床検査技師・臨床工学技士・救急救命士などが新たに対象に加わる方向です。医療・心理の専門性を持つ人材が参入しやすくなり、より多様なチーム作りが可能になります。

根拠は、部会後の一次・準一次情報(厚労系専門メディア、業界団体発信)で一貫して報じられている点です。公認心理師は認知症やメンタルヘルスの評価・支援に強みがあり、救急救命士は急変時対応の判断に強みがあります。こうしたスキルの補完は、利用者の複雑な課題に向き合うケアマネ業務に適合します。

具体例として、在宅で認知症のBPSD(行動・心理症状)に悩む世帯では、心理職の視点がアセスメントと家族支援に直結します。“医療・心理の目”が加わったケア会議は、より実態に合わせたケアプランづくりに役立ちます。

現行の受験ルートと新ルートの比較

結論は、入口の要件が緩和され、参入ルートが広がるということです。現行は「保健・医療・福祉の法定資格+5年実務」が基本でしたが、見直し後は「法定資格+3年実務」でも受験でき、対象資格の拡大も加わります。

根拠として、今回の方針は人材確保策の柱と位置づけられています。更新制廃止で離職のリスクを下げつつ、入口を広げて“入ってきやすく、続けやすい”構造にする狙いです。なお、受験後には従来どおり実務研修の修了や登録が必要で、質の担保は残る点も押さえておきましょう。

具体例として、これまで受験資格に該当しなかった医療系・心理系の有資格者が、3年の実務経験を満たすことで受験可能となります。結果として、地域のケア会議に多職種の知恵が集まりやすくなることが期待されます。

実務経験5年の受験資格で一定の質が担保されていたように思うので、3年に短縮されたことでそこがどうなるか気になるところです。

主任ケアマネの位置づけ明確化と研修体系の再設計

主任ケアマネの役割・責務の再整理

主任ケアマネは「個人の担当力」だけでなく、チームの相談支援力を底上げする“現場のリーダー”として再定義されるべきです。部会資料は、ケアマネの業務整理と質確保を同時に進める方向を示しており、その要として主任が位置づくのが自然です。

この方向性は、更新制を外しても継続的な学びを求める方針と連動します。主任は新人・中堅のOJTや事例検討の設計、地域多職種連携の司令塔役を担い、研修の中身を「現場に効く学び」に変える牽引役になります。

実務では、カンファレンスの進め方や困難事例のエスカレーション(上位への受け渡し)手順、虐待・権利擁護対応の標準化など、日常の“型”づくりが主任の仕事です。更新と切り離された継続研修(短時間×反復)を活用し、部署横断での指導・助言を計画化することが現実的です。

育成・評価の仕組みと研修の位置づけ

主任の育成・評価は「研修時間の多さ」より「現場アウトカム」を指標に置くのが要点です。部会では研修の重複削減・実務直結化が論点になっており、主任研修も“必修コア+選択科目”で役割別の学びに再設計するのが筋です。

評価の具体は、①困難事例の計画見直し率、②入退院時の連携スピード、③多職種会議の開催・記録の質、④新人定着・育成の達成度など、現場で測れる指標に置き換えます。これは「形式より実践的な学び」を求める審議の流れとも一致します。

また、研修は“業務外の個人努力”ではなく、就業時間内の計画受講や費用配慮を進めるべきだと複数の委員が指摘しました。主任はこの運用を現場で制度化し、学びを組織の仕組みに埋め込む役目です。

地域包括ケア推進で担うリーダー機能

主任は地域包括ケアの“接着剤”です。医療・介護・福祉・行政・地域団体の情報を束ね、ケア会議や退院調整を回す力が求められます。部会資料の「相談支援の在り方」は、ケアマネの多職種連携ハブ機能の強化を明記しており、主任はこの実装責任者です。

更新制廃止で研修が柔軟になると、主任は対面の演習・事例検討を効果的に残し、制度・基礎知識はオンラインに置く“ハイブリッド運営”で連携力を底上げできます。

結果として、利用者の入退院時の途切れない支援や、認知症・独居・多問題世帯など複雑事例への対応力が高まり、地域の安心につながります。

研修の「着地点」をどこに?—時間数縮減・分割・オンラインの具体像

研修時間の縮減:必修コアと選択科目の最適化

結論は、長時間の一括受講から「短時間×分割×選択」への移行です。部会は、更新と研修の切り離しに加えて、内容の重複を削り実務直結に再編する方向を示しました。

従来、自治体要綱では2回目以降32時間などの長時間研修が一般的でしたが(例:東京都)、今後は必修コアを絞り、在宅医療連携、虐待防止、認知症BPSD、サービス担当者会議の運営など、現場課題に直結する科目を選べる設計が想定されます。

これにより「資格を守るための時間」から「利用者の成果を高める学び」へと投資の向きが変わり、現場の生産性とモチベーションを同時に上げられます。

分割受講・繁忙期回避・計画受講の実務設計

結論は、年間6~7時間程度の継続学習(案)を“分割・計画”で回すことです。オンデマンド視聴や短時間ライブ研修を積み上げれば、繁忙期を避けて学べます。

運用のコツは、①年度初めに個人別の学習テーマと受講カレンダーを作る、②繁忙期(例:年末・3月)を避けて月1回・30~60分の枠で計画する、③主任が月例事例検討を組み合わせて“職場内研修”化する、の3点です。これは「分割受講・配慮を要請」という部会の考えとも合致します。

さらに、労務面では受講を労働時間として適切に扱い、費用の個人負担を減らすべきとの意見が委員から示されています。規程やシフトに反映すると、無理なく継続できます。

オンライン+対面のハイブリッド標準化

結論は、知識はオンライン、技能は対面で“使い分ける”ことです。部会・専門メディアは、オンライン活用と演習・ロールプレイ等の対面を組み合わせる方向を繰り返し示しています。

具体像として、制度改正の要点やアセスメント理論はオンデマンドで反復学習し、入退院時連携のロールプレイ、虐待疑い時の初動訓練、サービス担当者会議の進行練習は短時間の対面で行います。これにより移動・拘束時間を減らしつつ、連携に必要な“対話の型”は確実に身につけられます。

このハイブリッド標準化は、更新制廃止後も「質を担保する」仕組みとして機能します。実務に効く内容へ絞り込むことで、学びの効果と納得感が高まります。

オンライン以外の対面・演習型研修はどうなる?

事例検討・ロールプレイ・多職種演習の必要領域

対面でしか身につきにくい力があります。たとえば、困難事例の検討、入退院時の情報連携のロールプレイ、虐待疑い時の初動訓練、多職種での合意形成などは、相手の反応を見ながら臨機応変に進める“対話スキル”が要です。更新制の廃止後も、知識はオンラインで効率化しつつ、こうした演習系は対面で残すのが現実的な落としどころです(部会では更新制を外しつつ研修は継続、オンライン・分割の活用を示唆)。

根拠として、厚労省の第127回部会資料は、ケアマネの業務の在り方の整理や主任ケアマネの位置づけ明確化を論点化し、実務に直結する学びへ再設計する方向を提示しています。演習は、単なる知識の詰め込みでは到達しづらい「合意形成」「説明の順番」「場の運び方」に直結します。

具体例として、退院当日の役割分担を想定したロールプレイを対面で行い、オンラインで学んだ制度・手順を“使う練習”に落とし込む方法があります。これにより、知識と行動がつながり、現場の連携スピードが上がります(オンライン活用+演習併用の方向は各メディア解説でも繰り返し言及)。

ハイブリッド運用で質と負担を両立するポイント

結論は「知識はオンライン、判断や対話は対面」の棲み分けです。厚労省は、時間数の縮減、分割受講、オンデマンド化など柔軟化を示しています。基礎知識・制度改正の要点はオンラインで反復学習し、対面はショート演習に集中させると、質を落とさず負担を下げられます。

理由は、長時間の一括研修が現場の欠員・移動負担・費用負担を増やしていたためです。ハイブリッドなら、繁忙期を避けた小分け学習が可能になり、欠席=失権といった過度のプレッシャーも回避できます(更新と研修の“切り離し”の方針)。

たとえば、月1回・30~60分のオンラインで制度やケースを学び、四半期に1回の対面でロールプレイ/事例検討を行う設計です。共同通信系メディアや業界紙も、時間数縮減+分割受講の方向を解説しています。

受講環境整備(機材・会場・支援)の実務チェック

結論は、ハイブリッドを“回せる環境”を先に整えること。オンライン用の端末・回線・静かな視聴スペース、対面用の小会議室・録画機材、就業規則への受講時間の扱い、費用補助の明文化が鍵です。部会や労組の発信でも、事業者の配慮要請や負担軽減の必要性が繰り返し示されています。

理由は、同じ“オンライン研修”でも、端末共有・回線不安定・音漏れでは学習効率が落ちるため。環境=学習の質です。

チェック例として、①端末台数と回線速度、②オンデマンド視聴の就業内取り扱い、③対面演習の会場予約ルール、④費用補助・代替勤務の規程化、⑤主任ケアマネによる年間カレンダー整備を挙げます。これらは、厚労省資料が示す「質の高いケアマネジメントの推進」「主任の位置づけ明確化」と整合します。

「研修を受けない自由」と専門職の姿勢

強制から自律へ:学びを続ける仕掛け作り

結論は、“更新のため”から“仕事に効くから”へ動機を変えること。厚労省は、資格の更新制を外しつつ、継続研修は必要という考えを明確にしています。だからこそ、本人が自律的に学び続ける仕掛けが重要です(例:短時間×反復、オンデマンド、個人のテーマ設定)。

理由は、強制だけでは学習が“こなし”になりやすく、実務の改善に結びつきにくいから。自分の担当事例や地域課題に直結するテーマを選べる設計なら、学びが日々の判断にすぐ反映されます。

実例として、「今期の私の3テーマ」(例:独居の栄養低下、BPSD初期対応、退院当日の調整)を年度はじめに宣言し、月次でミニ研修→四半期で対面演習→半期でケース共有のサイクルを回します。これは“分割受講・オンデマンド化”の方向と相性が良い運用です。

事業所の学習支援(就業規則・勤務配慮・費用補助)

結論は、組織で学びを支えること。部会・労組の発信では、受講時間の確保や費用配慮を事業者に求める方向が示されています。就業規則で「オンライン受講は労働時間」「年○時間の学習枠」「受講料補助」を明文化すると、受講が“善意”に依存しません。

理由は、個人負担(時間・費用)が大きいほど、学びが続かないため。更新制の廃止は離職リスクの低減が狙いですが、同時に学習支援がないと、質の底上げが難しくなります。

実務では、①学習カレンダーを年度開始時に確定、②繁忙期は“受講フリーズ”(受講を入れない期間)を設定、③費用の一部補助と代替要員配置、④主任による月例ケースレビューをルール化します。これらは、厚労省が示す「研修の分割・柔軟化」や事業者への配慮要請と整合します。

個人のキャリア戦略としての継続学習

結論は、継続学習をキャリアと給与に直結させること。更新制がなくなっても、学びの中身が主任ケアマネや専門領域の担当、評価・役割に反映されれば、続ける理由が明確になります。部会は主任の位置づけ明確化を論点化しています。

理由は、学習の成果が役割の拡大や評価につながると、自己投資が報われるからです。組織は、到達度を可視化(例:演習参加・ケース改善数)し、配置・手当・登用に結びつける設計が有効です。

具体例として、①BPSD対応のリード役、②医療連携のハブ担当、③虐待防止の初動訓練ファシリ担当といった専門ロールを設定し、該当研修の修了・演習実績を要件化。本人は年度テーマ→学習→実践→振り返りのサイクルを回し、次年度の評価・役割拡大へつなげます。

人手不足と処遇の論点:更新制廃止だけで足りるのか

現場の声:時間・費用・精神的負担の実情

更新制の廃止は、まず「欠席できない長時間研修」「日程の融通が利きにくい」「資格が切れる不安」といった重圧を下げます。部会後の各紙は、長時間の一括研修をやめて時間数の縮減・オンデマンド化・分割受講へ切り替える方針をまとめています。これにより、欠席=失権のプレッシャーや移動・拘束時間が大きく減ります。

一方で、「研修が労働時間として扱われず自己負担が重い」との指摘も続いています。労組や業界メディアは、事業者に受講配慮を求める方針や、費用・時間面の扱い改善を繰り返し伝えています。制度が変わっても、運用で負担が残れば離職要因は解消されません。

賃金・処遇改善と定着の関係

人が根づくかは報酬次第です。審議では処遇改善を求める声が相次ぎ、更新制の廃止だけでは定着に限界があることが示されました。質の高いケアマネジメントを続けるには、賃金・評価・役割をセットで見直し、学びを職責や手当に結びつける設計が欠かせません。

さらに、国の検討資料は、事業所の人員配置や主任ケアマネの役割がアウトカムに影響する現実を示します。主任の位置づけ強化と業務の見える化は、無理のない担当件数やチーム設計とも連動し、離職防止に効きます。

潜在ケアマネ復職への期待と課題

更新制の廃止は、現場を離れていた潜在ケアマネの復職に追い風です。厚労省は、自治体が「潜在ケアマネ」を把握し、就業に必要な支援を確認する手引きを出しており、復帰ルートの整備が進んでいます。学びの柔軟化に合わせて、情報提供・短時間勤務・研修費配慮をセットで打てば、戻りやすくなります。

ただし、ブランク明けの不安、最新制度へのキャッチアップ、家庭事情などの障壁は残ります。ここは短時間×反復の継続研修と職場内の月例ケース検討で段差をならし、主任が伴走する仕組みが要です。制度の入口を広げるだけでなく、戻ってから続けやすい現場づくりが定着の決め手です。

よくある質問(FAQ)

ケアマネ更新研修は廃止されますか?

「更新制(資格の更新制度)」は廃止の方針です。更新研修の修了と資格更新の紐づけを外し、代わりに“定期的な研修受講(分割・オンライン等)”を求める方向で議論が進んでいます。施行は法改正後で、細目は今後の省令・通知で示されます。

受験に必要な実務経験は何年になりますか?

「5年→3年」へ短縮する方針が示されています。これにより、若手や中途人材が早く受験ラインに到達できる見込みです。

受験対象資格は何が増えますか?

追加案として、公認心理師・診療放射線技師・臨床検査技師・臨床工学技士・救急救命士が報じられています。最終決定は法改正・通知で確定します。

年6~7時間の継続研修は必須ですか?受けないとどうなりますか?

年6~7時間程度の継続研修案が報道・解説で示されています。更新制は廃止しても“学び続けること”は求められ、事業者に受講配慮を要請する方向です。業務の適正実施が疑われる場合は、現行制度にある受講命令などの枠組みを活用する検討が伝えられています。

施行時期はいつ頃ですか?現行研修はどう扱われますか?

流れは「年末に論点整理→翌年の通常国会に法案提出→施行時期は未定」という段取りです。移行期は現行の都道府県要領に従い、決定後に新ルールへ切り替える形になります。最新の部会資料ページと一次報道を都度確認してください。

※ 参考資料 厚生労働省 社会保障審議会介護保険部会(第127回)資料2 地域包括ケアシステムの深化(相談支援の在り方) 令和7年10月27日

注:本記事の改正情報は進行中の方針に基づくものです。正式な条文・省令・通知の公表後、各都道府県の研修・登録ページで最新運用を必ず確認してください。

コメント