「ケアプランって何?」「文例の書き方が知りたい」「AIで作れるって本当?」――現場の介護職員や家族からよく聞かれるこの疑問に、ケアマネジャーとして答えられますか?

この記事では、現場で働く介護職員が知っておきたいケアプランの全体像と、家族にわかりやすく説明するための知識を、文例・様式・評価方法・PDCAの流れまで専門的に解説します。

ケアプランとは?介護の全サービスの“設計図”

ケアプランの目的と役割【共通認識が大切】

ケアプランとは、介護サービスを適切に提供するための「設計図」であり、関係者すべてが共通の方向性で支援するための基盤です。

なぜなら、介護は多職種連携で成り立つため、それぞれの職種がバラバラに動くと、利用者の生活の質が下がってしまうからです。

たとえば、訪問介護員が利用者宅に訪問する際、ケアプランに「生活援助は週3回・掃除と買い物支援」と記載があれば、目的・頻度・内容が明確になり、他職種と連携しやすくなります。

つまりケアプランは、利用者の希望を反映しつつ、チームでの統一的な支援を実現するために欠かせない指針なのです。

3種類のケアプラン(居宅・施設・介護予防)を正しく理解

ケアプランには「居宅サービス計画書」「施設サービス計画書」「介護予防サービス計画書」の3種類があり、利用者の状況によって使い分ける必要があります。

利用者の介護度や生活環境によって必要な支援の内容・方法が大きく異なるため、それぞれに応じた計画が求められるからです。

在宅で介護を受ける要介護3の方には「居宅サービス計画書」が使われますが、特養に入所中の方には「施設サービス計画書」、要支援の方には「介護予防サービス計画書」が用いられます。

このように、ケアプランは一括りではなく、利用者の状態に合わせた種類ごとの理解が、質の高い支援には不可欠なのです。

ケアプラン作成の流れ【インテークからモニタリングまで】

インテーク面談|初期情報の聞き取り

ケアプラン作成の第一歩は「インテーク」と呼ばれる初回面談であり、利用者本人と家族の希望や課題を丁寧に聞き取る場です。

この工程が重要なのは、利用者の背景や意向を正しく理解することで、適切なサービス内容や支援目標を立てられるからです。

たとえば、Aさんが「家で最期まで暮らしたい」と話した場合、その思いをくみ取って支援体制を組む必要があります。

インテーク面談は、ケアプランの軸をつくる大切な対話の場であり、ここでの聴き取りが今後の支援方針を左右します。

アセスメント|課題分析と意向の明確化

アセスメントとは、インテークで得た情報をもとに、利用者の身体状況・生活能力・環境・希望などを多角的に分析する過程です。

理由は、単なる感情的な希望だけではなく、支援が必要な根拠を明確にすることで、実効性あるケアプランを作成できるからです。

たとえば、Bさんが「歩行が不安」と話していた場合、実際に歩行状況を確認し、転倒リスクや必要な補助具の有無などを客観的に整理します。

アセスメントは、表面的な情報では見えない課題を掘り下げ、利用者に最適な支援内容を導き出すために欠かせないプロセスです。

原案作成とサービス担当者会議

アセスメントをもとに原案を作成し、その後に実施される「サービス担当者会議」で多職種と意見を交わし、最終的なケアプランを形にします。

居宅サービス計画書の場合、支援には訪問介護・通所介護・看護など複数の専門職が関与するため、それぞれの視点を持ち寄ることで、実効性のある計画にできるからです。

たとえば、リハビリを必要とするCさんのケアプランでは、通所リハ担当者から「週2回の個別訓練が望ましい」といった意見が出ることで、計画の精度が上がります。

原案作成と会議は、ケアマネジャーの主導で“チームケア”を機能させるための要であり、協議の場を通じて信頼関係を築く機会でもあります。

ケアプラン交付からモニタリングまでのPDCAサイクル

ケアプランの完成後は交付され、支援が開始されますが、そこで終わりではなく「モニタリング」によって継続的に評価・改善していくのが基本です。

これは、利用者の状態や希望は日々変化するため、常に状況を確認し、必要に応じて見直すPDCAサイクルが求められるからです。

たとえば、通所介護を利用していたDさんが外出を嫌がるようになった場合、その背景を探ってケアプランを再調整する必要があります。

PDCAは“計画して終わり”ではなく、運用・確認・改善まで一連の流れをもって、はじめて「活きたケアプラン」になります。

軽微な変更・再作成が必要なタイミングとは

ケアプランは、状況が大きく変わらなくても「軽微な変更」で随時調整でき、必要に応じて再作成も行われます。

理由は、日常生活の中で起こる小さな変化にも柔軟に対応することで、支援の質を保ち続けることができるからです。

たとえば、「週3回の通所リハを週2回に変更」や、「買い物支援の曜日を変更する」といった対応は軽微な変更に該当し、再契約を伴わず修正可能です。

介護現場では「変化を察知したらすぐ修正」が基本であり、軽微な変更の意義を理解しておくことは現場職員にとって大きな武器になります。

ケアプランの書き方と様式のすべて【1表〜7表まで網羅】

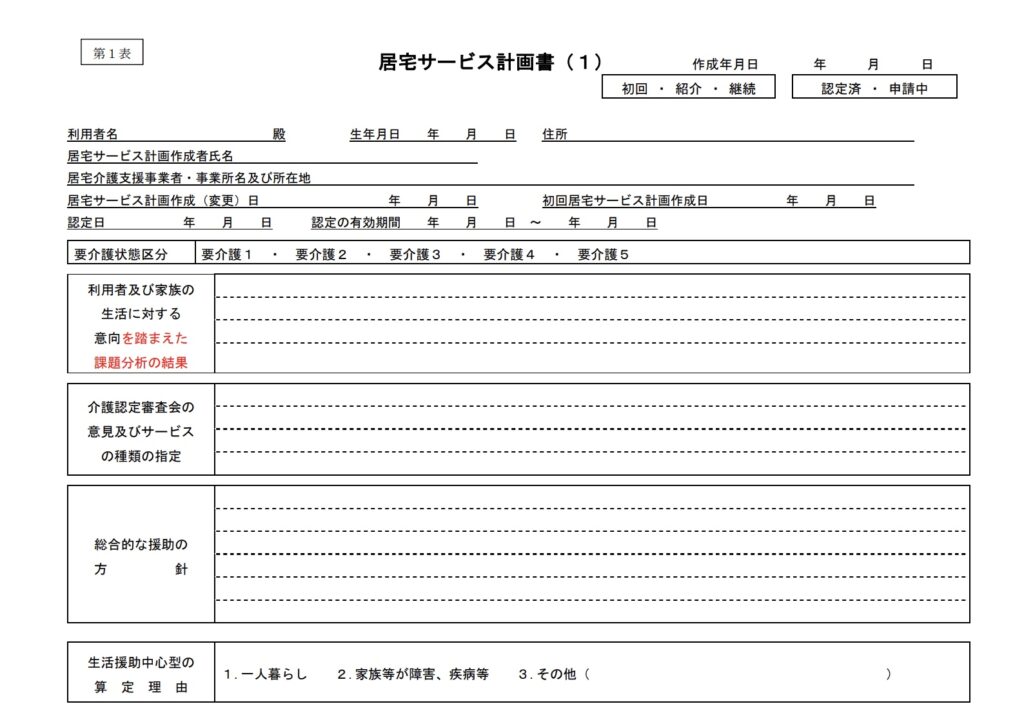

【第1表】生活の意向・援助方針・サービス内容

第1表では、「利用者と家族の生活に対する意向」や「総合的な援助方針」「導入するサービスの種類と理由」など、支援の出発点となる情報を整理します。

これは、利用者の希望を尊重しながら専門職の視点で支援の全体像を構築する、ケアプランの“顔”ともいえる表だからです。

「自宅で最期まで生活したい」という希望に対し、「訪問看護を導入し、医療的支援を受けつつ在宅生活を継続する」という方針が記載されます。

この第1表で“支援の方向性”をしっかり示すことで、以降のケア内容がぶれず、関係者全員で一貫した支援が行えるようになります。

引用元:厚生労働省 居宅サービス計画書標準様式及び記載要領 P.2 居宅サービス計画書(1)第1表

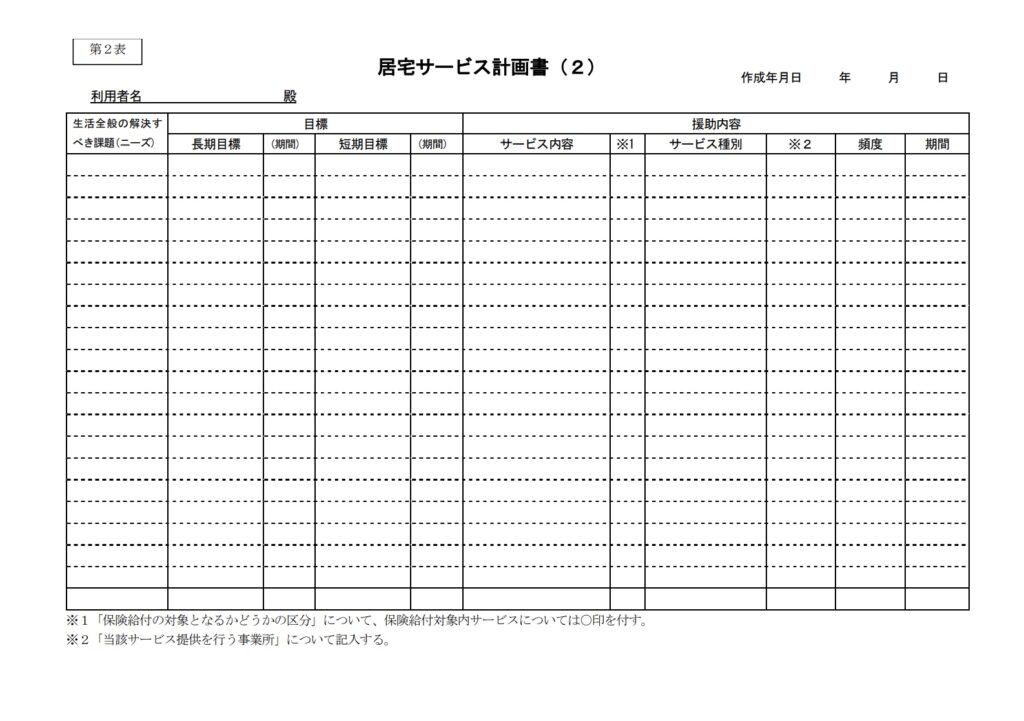

【第2表】課題・目標(長期/短期)・援助内容

第2表は、アセスメントで明らかになった「課題」に基づき、長期・短期の「目標」と「援助内容」を具体的に記載する部分です。

なぜなら、目標が明確でなければ、どのような介護サービスを導入しても効果を評価できず、形骸化したケアになってしまうからです。

「長期目標:自宅で1人で排泄ができるようになる」「短期目標:1日1回トイレまで歩行できるようになる」「援助内容:歩行練習・移乗補助」など、具体的に記述します。

第2表は、ケアの“実行計画書”として非常に重要であり、目標の立て方と援助内容の一致が、成果の見える支援につながります。

引用元:厚生労働省 居宅サービス計画書標準様式及び記載要領 P.3 居宅サービス計画書(2)第2表

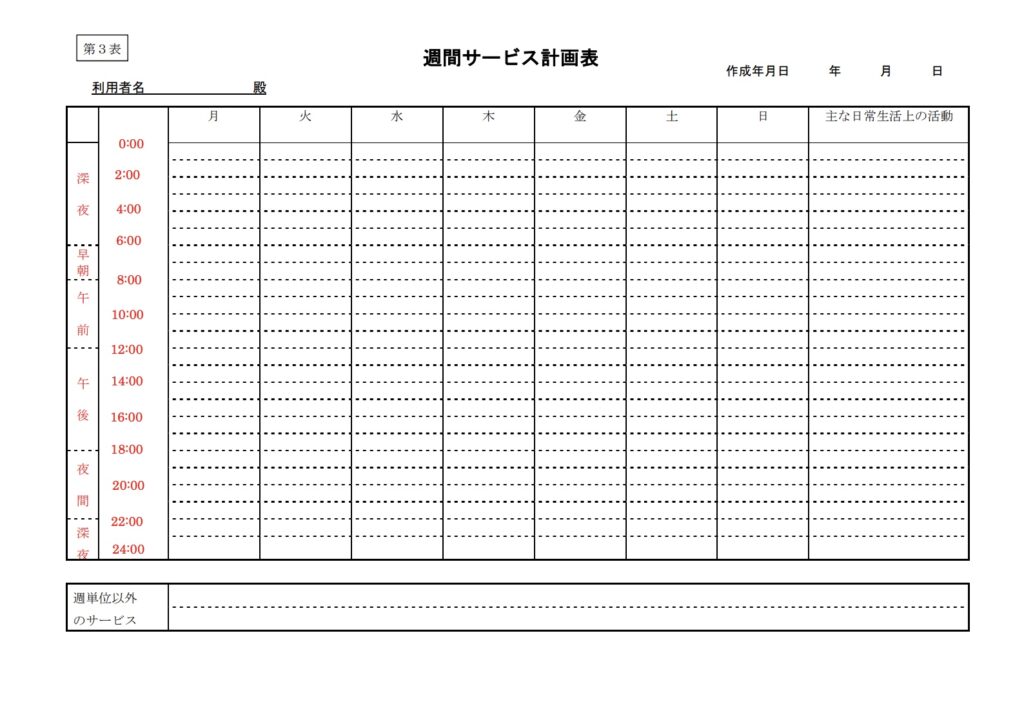

【第3表】週間サービス計画表

第3表では、1週間単位で「曜日・時間・サービス内容・担当事業所」を一覧で整理し、日々の介護支援スケジュールを明確にします。

これは、介護サービスが複数ある場合に「誰が」「いつ」「どんなサービスを行うか」が一目で把握でき、現場との連携が取りやすくなるからです。

「月・水・金は通所リハビリ」「火・木は訪問介護で入浴支援」「日曜日は訪問看護で健康チェック」といった内容を表形式で示します。

第3表があれば、家族や支援職が混乱せずに予定を把握でき、緊急時の引き継ぎもスムーズに行えるため、業務効率化と安全管理にも役立ちます。

引用元:厚生労働省 居宅サービス計画書標準様式及び記載要領 P.4 週間サービス計画書 第3表

【第4〜7表】会議要点・支援経過・利用票・別表の書き方

第4表から第7表では、「サービス担当者会議の記録」「ケアマネの支援経過」「サービス利用票・別表」などを文書化し、ケアマネジメントの履歴と運用状況を整理します。(※1)

理由は、支援のプロセスを可視化することで、第三者が見ても支援の妥当性・正当性を確認できるようにするためです。

第5表「支援経過」には「利用者がトイレ介助を嫌がるようになったため、通所介護での声かけ方法を変更」と記載し、経過を残します。

この4〜7表は、支援の“記録”としてだけでなく、見直しや監査、他職種との連携にも活用できる重要な資料群であることを理解しておくべきです。

書類記入時の注意点とチェックリスト

ケアプラン作成時には「文書表現」「根拠のある目標設定」「サービス内容の整合性」など、多くの点に注意を払う必要があります。

その理由は、形式だけ整っていても、実態とかけ離れた計画では利用者を守れず、事故やサービス不一致の原因になるからです。

「目標:移動の自立支援」としながら、サービス内容に機能訓練が含まれていなければ整合性に欠けます。

チェックリストを活用して「目標と援助の一貫性」「頻度の妥当性」「本人・家族の意向の反映」を一つずつ確認することで、現場で機能する“実践的なプラン”が完成します。

ケアプラン作成文例集【実際の記入例・テンプレート付き】

文例:脳梗塞後の在宅復帰ケース

脳梗塞を発症した利用者が退院後に在宅生活を継続するためには、リハビリの継続と生活支援を両立したケアプランが必要です。

なぜなら、再発予防やADL(日常生活動作)の維持には、計画的かつ多面的な支援が求められるからです。

たとえば、「長期目標:屋内歩行の自立」「短期目標:週3回の歩行訓練実施」「サービス内容:訪問リハビリ+通所リハ+生活援助」と記載します。

このように、医療・介護の両視点を取り入れたケアプランは、本人の回復力を最大限引き出すうえで重要な支援設計となります。

文例:寝たきり利用者の清潔保持目標

全介助レベルの寝たきり利用者にも、「快適な生活環境を維持する」視点でケアプランは有効に機能します。

理由は、生活の質(QOL)はADLだけでなく、清潔感・体調管理・精神的安定にも大きく関係するためです。

たとえば、「目標:清潔で快適な状態を保つ」「援助内容:週2回の入浴介助、毎日の清拭、週1回の爪切り」と具体化します。

寝たきりだからこそ、心地よい環境を整えるケアプランが必要であり、職員の意識向上にもつながる事例です。

文例:独居・閉じこもり予防プラン

独居で閉じこもりがちになっている高齢者に対しては、外出支援や交流の機会を増やすケアプランが有効です。

それは、社会的孤立が進むと認知機能や意欲が低下し、介護度が急速に悪化する可能性があるからです。

たとえば、「短期目標:週1回デイサービスに通所」「援助内容:送迎支援、レクリエーション参加の声かけ」などを盛り込みます。

このような心理的・社会的側面にアプローチしたケアプランは、生活機能全体の維持・向上につながる重要な視点です。

モニタリング・アセスメント記録の記載例

ケアプランの継続的な改善には、モニタリングとアセスメントの質が極めて重要です。

なぜなら、現場での支援が計画通りに行われているか、また利用者の状態に変化がないかを見極める必要があるからです。

たとえば、「通所介護での移動状況が安定してきた。本人も継続希望あり」といった記録があれば、目標の見直しや次の支援に活かせます。

モニタリング記録は「事実」「変化」「本人の意向」を簡潔に残すことで、チーム全体の意思疎通がスムーズになります。

セルフケアプランの可能性と限界

自己作成ケアプランの流れと様式

介護サービス利用者やその家族自身が作成する「セルフケアプラン」は、所定の様式に基づいて自由に作成することができます。

なぜなら、介護保険制度上、ケアマネジャーに依頼せずともサービス計画の自己作成は法的に認められているからです。

市区町村のホームページや窓口で提供されている「セルフケアプラン様式」を用いれば、インテーク・アセスメント・サービス選定・目標設定などの必要項目を自ら記入できます。

ただし、形式的に書くだけでは不十分で、正確な状況把握と合理的な計画が求められるため、様式の構成と記載内容の理解が不可欠です。

セルフケアプランのメリットとデメリット

セルフケアプランの最大のメリットは自由度の高さにありますが、一方で重大なデメリットも存在します。

なぜなら、支援内容の妥当性や介護保険サービスの制度理解が不十分なまま進めると、逆に適切な支援が受けられなくなる可能性があるからです。

たとえば、「訪問介護だけ使いたい」と希望しても、実際にはデイサービスや福祉用具を組み合わせたほうが効果的なケースも多く、専門的判断が求められる場面が多々あります。

つまり、自己決定が尊重される一方で、制度や介護知識に自信がない場合にはリスクも伴うため、必要に応じて専門職の関与を得る判断が重要です。

ケアマネによるサポートが必要な理由とは

セルフケアプランには限界があるため、やはりケアマネジャーによる支援と専門的視点が不可欠です。

それは、ケアマネが医療・介護・福祉の知識と経験をもとに、利用者の状態に応じた最適なプランニングを行える唯一の専門職だからです。

複数の事業所を利用する際の調整や、限度額管理、モニタリング・評価・記録といった継続的なマネジメントは、ケアマネジャーが行わなければ現実的に維持できません。

「プランを立てて終わり」ではなく、「支援が正しく機能しているか」を見守り続ける伴走者として、ケアマネの存在はセルフケアプランにはない安心感と専門性を提供してくれます。

AIやICTで進化するケアプラン【未来の介護と連携システム】

AIによるアセスメント支援とは?

AI技術を活用した「アセスメント支援ツール」は、ケアマネジャーの主観に頼らず、客観的な情報でケアプランの質を向上させる画期的な方法です。

従来のアセスメントは経験や勘に頼る部分が大きく、結果にバラつきが生じることが多かったからです。

AIが搭載された記録アプリでは、入力されたADL・IADL・生活歴・認知機能データをもとに、推奨される課題分析やサービス候補を自動提示してくれる機能があります。

これにより、ケアマネ初心者でも一定の水準のアセスメントが可能となり、標準化・質の担保につながるのです。

ケアプランデータ連携システムとは?

ケアプランデータ連携システムとは、複数の事業所間でケアプランや実績データを安全かつ効率的に共有する仕組みで、厚労省主導の国策でもあります。

なぜ必要かというと、現在はFAXや紙媒体によるやりとりが主流で、誤記・確認漏れ・重複作業などが多く、情報共有に時間がかかっていたからです。

この連携システムを導入した地域では、訪問介護・デイサービス・居宅ケアマネが共通のクラウド環境でケアプランの進行状況や実績入力をリアルタイムに確認でき、連絡ミスが激減したという報告があります。

今後、制度の標準機能となる可能性が高く、ICTを介護に導入する第一歩として注目されています。

※ 生産性向上の取り組みについて詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/seisanseikojujou-tetteikaisetu/

ケアプラン評価と見直しの実務

評価のタイミングと指標【長期目標・短期目標の再評価】

ケアプランの評価は、少なくとも1〜3か月ごとにモニタリングを行い、短期目標と長期目標の達成状況を定期的に再確認する必要があります。

なぜなら、利用者の状態は常に変化するため、目標が達成された場合も、達成できなかった場合も、支援内容を柔軟に見直すことが求められるからです。

たとえば、「3か月で週2回のデイサービス参加を目指す」という短期目標に対し、参加が1回にとどまっている場合は、理由を分析し、交通支援や声かけ方法などを見直す必要があります。

このように、目標は立てて終わりではなく、「評価→調整→再設定」のサイクルを回すことで、利用者に合った実効性あるプランになります。

評価・モニタリングの書き方・文例

評価やモニタリングの記録では、利用者の状態の変化や、目標に対する進捗、本人・家族の意向を簡潔かつ具体的に記載することが重要です。

理由は、記録が曖昧であったり抽象的すぎると、次のケア方針に活かせず、職員間での認識のずれを招く可能性があるからです。

たとえば、モニタリング記録として「入浴時の拒否が継続しているため、次回サービス担当者会議で対応策を検討予定」「本人は通所リハに意欲を示し始めており、週2回の利用に増加予定」など、観察結果+今後の方針を記述します。

記録は“振り返りのためのデータ”ではなく、“未来を変える材料”です。現場で見た事実を簡潔に、かつ意味ある言葉で残すことが重要です。

よくある質問と誤解【Q&A形式】

ケアプランと介護計画はどう違う?

ケアプランは「介護保険サービス全体の支援計画」であり、介護計画は「各事業所が実際に提供するサービスの実施計画」を指します。

その違いは、対象の範囲と作成する人の役割にあります。ケアプランはケアマネジャーが作成し、介護計画はヘルパーや看護師など事業所側が作成します。

たとえば、ケアプランに「週3回の入浴支援」とあれば、訪問介護の事業所がそれを踏まえて「誰が・どのように支援するか」を具体化した介護計画を作成します。

つまり、ケアプランは“地図”、介護計画は“実際の道筋”と考えると理解しやすく、それぞれが連携することで支援がスムーズに進みます。

家族の希望はどこまで反映される?

ケアプランには、利用者本人の意向が最優先されるものの、家族の希望も重要な要素として考慮されます。

理由は、家族が主たる介護者である場合、家族の状況や負担もサービス設計に大きく影響するからです。

たとえば、家族から「平日は仕事のため日中の見守り支援をお願いしたい」との希望があれば、訪問介護や通所系サービスの調整が検討されます。

ただし、「家族の都合だけが優先される」わけではないことも事前に説明しておくことが、納得感あるケアプラン作成には重要です。

ケアマネ任せで本当に大丈夫?

ケアマネジャーは専門知識を持つ有資格者であり、基本的には安心して任せられる存在ですが、「任せきり」ではなく“チームで作る”姿勢が大切です。

なぜなら、利用者本人や家族の意向が反映されないまま進んでしまうと、形だけの支援になりかねないからです。

たとえば、「本当は通所介護を使いたくないけれど、断れずにそのままになっている」といったケースは意外と多くあります。

ケアマネは“代行者”ではなく“パートナー”。疑問があれば質問し、違和感があれば伝えることで、より良い支援計画が実現します。

※ ケアマネの更新制度廃止について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/caremane-koushinhaishi/

【まとめ】ケアプランで描く「利用者の望む暮らし」

ケアプランは“未来の地図”

ケアプランは、利用者が望む生活を実現するための「未来の地図」であり、単なる支援の予定表ではありません。

なぜなら、ケアプランの本質は、現状の問題点を解決するだけでなく、利用者の“こうありたい”という未来像を実現するための道筋を描くことにあるからです。

たとえば、「自宅で最期まで過ごしたい」という願いに対し、訪問看護・訪問介護・福祉用具の支援を組み合わせることで、入院せずに在宅生活を全うされた事例もあります。

ケアプランは、“今”だけを見るのではなく、“これから”どう生きていくかを支えるツール。利用者の人生を共に描くという意識が、何よりも大切です。

職員こそケアプランの主役になる時代へ

ケアプランはケアマネジャーが作成するものですが、実際に“動かす”のは現場の職員であり、その視点がケアの質を大きく左右します。

理由は、現場職員こそが日々利用者の変化を間近で見ており、その気づきがモニタリングや評価に直結するからです。

たとえば、「最近、ご飯の量が減ってきた」「デイに行くのを嫌がるようになった」といった些細な変化を見逃さず、ケアマネに共有することで、支援内容が早期に見直されるケースも多くあります。

これからの時代、ケアプランの質は“誰が書いたか”ではなく“誰が気づき、動いたか”にかかっています。職員一人ひとりが「ケアプランの主役」であるという意識を持つことが、真のチームケアにつながります。

家族と一緒に作るケアの形

ケアプランは、利用者だけでなく、その家族とも“共に作るもの”という視点が、これからの介護にはより一層求められます。

なぜなら、介護サービスは家庭での暮らしと地続きであり、家族の理解と協力なしには、支援が継続できないケースが少なくないからです。

たとえば、「同居家族が不在の時間に訪問介護が来ると不安」「入浴は娘が対応したい」といった意向をきちんと聞き取り、ケアプランに反映することで、無理のない介護生活が実現します。

ケアプランは、専門職が“決める”ものではなく、利用者・家族・支援者が“一緒に考え、創り上げていく”もの。そこにこそ、人に寄り添う介護の本質があります。

コメント