日本の少子高齢化は、介護業界にとって避けて通れない問題です。高齢者人口の増加に伴い、介護サービスの需要が急激に高まる一方で、介護職の人手不足や労働環境の問題も深刻化しています。

この記事では、介護業界の現状や将来性について、具体的なデータや事例を交えながら解説します。これから介護職に挑戦しようとする方々に向け、介護業界でのキャリア形成に役立つ情報を提供します。

1. はじめに

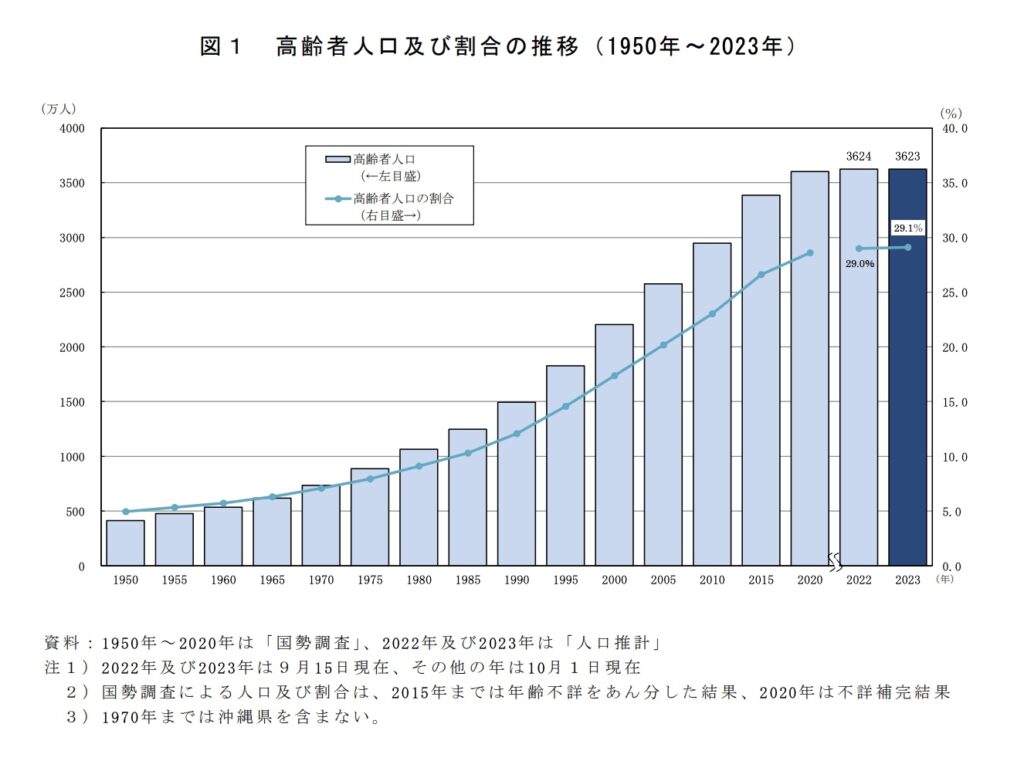

日本は他国に類を見ない速さで高齢化が進行しています。2023年の時点で65歳以上の高齢者人口は約3,600万人を超え、総人口の約30%を占めています。

引用元:総務省 統計トピックス No.138 統計からみた我が国の高齢者 令和5年9月17日

これにより、日本は「超高齢社会」と呼ばれる新たな段階に突入しており、介護業界はこの現象の最前線で対応を迫られています。この流れが意味するのは、介護サービスの需要が急速に拡大し、介護に従事する職員の数や施設の整備が追いつかない状況が発生していることです。

特に、団塊世代が75歳以上の後期高齢者に達する2025年には、介護施設への入所希望者数が一気に増加することが予測されており、これは「2025年問題」として広く知られています。

この問題を受け、政府は介護人材の確保や介護施設の整備を急務とし、様々な施策を講じていますが、現場では依然として多くの課題が残されています。

介護職員の不足、介護職員に対する処遇や労働環境の改善は、介護業界全体を持続可能なものにするために最も重要なテーマです。

一方で、ICT技術や介護ロボットなどの技術革新も進んでおり、これらは介護現場での業務効率化を図る手段として注目されています。

しかし、どれだけ技術が進歩しても、人間が提供する「温かみのあるケア」の重要性は変わることがありません。こうした背景を踏まえ、この記事では、介護業界の現状と将来性について詳しく考察し、介護職を志す方々にとって有益な情報を提供します。

2. 高齢化社会と介護業界の現状

日本の高齢化率とその影響

日本は現在、世界で最も急速に高齢化が進んでいる国の一つです。2023年の時点で65歳以上の高齢者人口は約3,600万人に達し、その割合は総人口の約29.1%に上ります。

この数値は他国と比較しても極めて高く、日本が直面する「高齢化の波」がいかに深刻であるかを示しています。さらに、2040年には65歳以上の高齢者人口が4,000万人を超え、総人口の約35%を占めると予測されています。

この高齢化の進行は、日本の社会保障制度や医療制度に大きな負担を与えています。特に、介護サービスの需要が急増しており、施設介護や在宅介護の供給体制が逼迫しています。これに加えて、独居老人や夫婦のみの高齢者世帯が増加していることも、介護の需要を増大させる要因となっています。

2020年の時点で、一人暮らしの高齢者は約700万人に達しており、今後さらに増加が予想されます。これらの高齢者が安全で安心な生活を送るためには、地域社会全体で支援体制を整備する必要があり、地域包括ケアシステムの重要性がますます高まっています。

また、介護業界全体における人手不足が深刻化する中、施設や在宅での介護サービスの質を確保するためには、政府と民間が連携して労働力の確保や育成を進める必要があります。こうした状況の中で、介護職は今後ますます重要な役割を果たすことが求められています。

要介護者の増加

高齢化に伴って、要介護認定を受ける高齢者の数も年々増加しています。2023年の時点で、要介護認定を受けた高齢者は約700万人に上り、今後も増加が見込まれています。

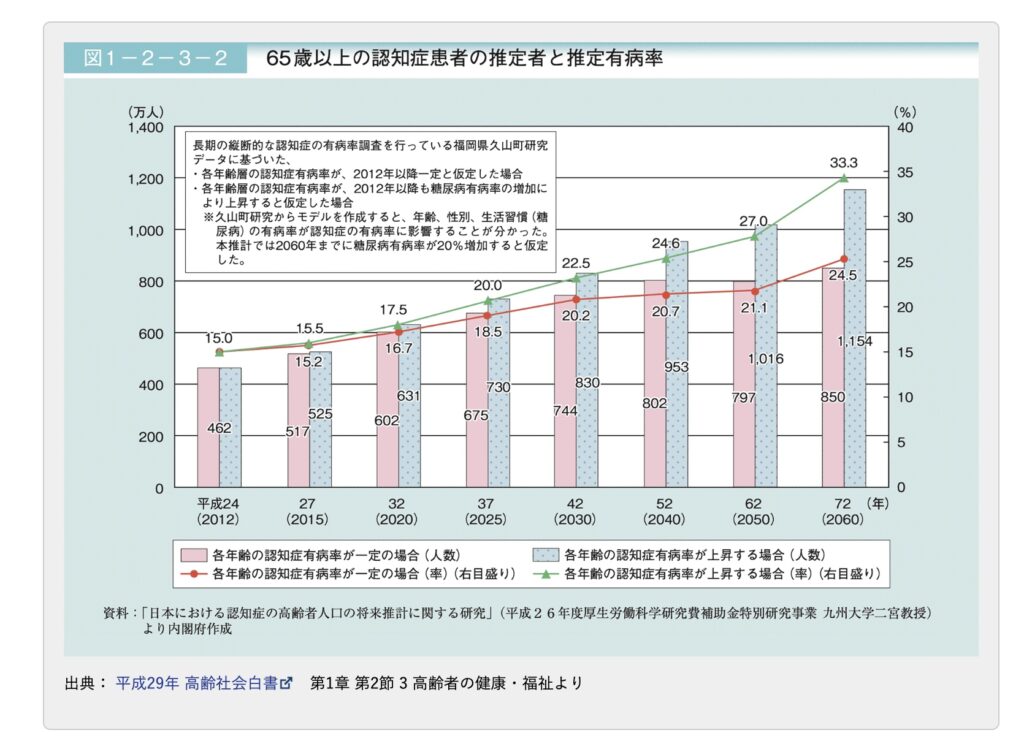

特に注目すべきは、認知症を患う高齢者の急増です。2025年には、65歳以上の高齢者のうち約5人に1人が認知症を患うとされています。このような状況は、認知症ケアの需要が今後さらに高まることを示しており、介護現場では専門的な知識やスキルが求められるようになるでしょう。

引用元:公益財団法人 日本ケアフィット共育機構 認知症介助士

日本の高齢者人口3,625万人!〜超高齢社会と認知症の推移(2024年版)〜

認知症患者の増加により、介護施設への入所希望者が急増していますが、特別養護老人ホームや介護老人保健施設では長期的な入所待機が問題となっています。

入所待機者が増加する一方で、自宅での在宅介護を選択する家庭も増えており、老老介護や認認介護が発生するケースも少なくありません。これにより、家族に対する介護負担が一層増大し、介護疲れや介護離職といった社会問題が生じています。

さらに、地域社会における介護サービスの提供体制を強化するためには、在宅介護サービスの拡充が急務となっています。要介護者の増加に伴い、地域密着型の介護サービスが重要な役割を果たしており、地域包括ケアの一環として、介護職員の配置が必要不可欠です。

このように、要介護者の増加は介護業界にとって非常に大きな課題であり、同時に人材育成やシステム整備が不可欠となっています。

介護保険料の増加

日本の介護保険制度は、2000年に導入され、全ての国民が公平に介護サービスを受けられることを目的としています。しかし、少子高齢化が進む中、介護保険制度を支える財源が逼迫しており、その結果として介護保険料は年々増加しています。2023年の全国平均介護保険料は月額約6,000円に達していますが、この金額は今後も増加していく見込みです。

特に、現役世代への負担が増加していることが懸念されています。少子化により若年層の人口が減少しているため、介護保険を支える層が少なくなり、現役世代の負担が増大しているのです。このため、将来的にはさらに負担が増える可能性があり、介護保険制度の持続可能性が議論の対象となっています。

介護保険料が増加することで、経済的に厳しい家庭にとっては介護サービスを利用することが困難になる可能性があります。自己負担額が増えることにより、家族が介護を担うケースが増加し、結果として介護離職や介護疲れがさらに深刻化する可能性があります。これを防ぐためには、介護保険制度の抜本的な見直しや、自己負担の軽減策が求められています。

介護業界の人手不足

介護業界における人手不足は長年にわたって深刻な問題となっています。

2023年時点で、介護職員は約30万人不足しており、今後もこの数は増加する見通しです。この人手不足は、介護現場の過重労働や労働条件の厳しさが原因の一つとなっています。

介護職員は、他の職業に比べて賃金が低く、長時間労働や夜勤、身体的負担の大きい仕事が多いことから、離職率が高くなっています。

特に、新人職員の定着率が低く、介護職員の育成に時間を要する一方で、ベテラン職員の離職も増加しています。これにより、介護施設や在宅介護サービスの質が低下し、利用者やその家族からの不満も増えています。

過重労働による職員の負担が増加することで、サービス提供の効率が悪化し、結果として介護サービス全体の質が低下する悪循環が生じているのです。

政府は、処遇改善加算制度を通じて介護職員の給与改善を進めていますが、まだ十分な効果は現れていません。労働条件の改善や給与の引き上げだけでなく、働きやすい環境を整備することが求められています。介護職員の確保と定着を図るためには、教育・研修制度の充実やキャリアパスの明確化も重要な要素となります。

※ 人手不足と若者離れの真相について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/kaigo-hitodebusoku-shinsou/

3. 介護職の将来性は?需要が増える職業

介護職の需要拡大

日本の高齢化が進むにつれ、介護職の需要は急速に拡大しています。特に、2025年問題と呼ばれる団塊世代の後期高齢者化によって、介護サービスの需要が爆発的に増加することが予想されており、この時点で介護職の必要性はピークに達するでしょう。

厚生労働省のデータによると、介護職員は2026年までに約26万人が新たに必要になるとされていますが、この数に対して現在の供給は追いついていません。

また、地域包括ケアシステムの導入が進む中で、地域密着型の介護サービスの提供が重要視されています。地域で高齢者を支えるためには、介護職員が地域の一員として活躍することが求められます。このように、介護職は今後ますます必要とされる職業であり、需要の拡大は確実です。

AI時代でも消えない介護の仕事

AIやロボット技術が進化する中で、多くの職業が自動化されると言われていますが、介護職はその例外です。介護の現場では、利用者との人間関係や感情的なケアが不可欠であり、これをAIやロボットが完全に代替することは困難です。

特に、認知症患者に対するケアでは、日常的なコミュニケーションや柔軟な対応が求められます。利用者の感情や行動を理解し、それに応じたケアを行うことは、AIにはできない「人間らしい」スキルです。

一方で、AIやロボット技術は、介護職員の業務をサポートするツールとして活用されています。例えば、移動支援や排泄介助を行うロボットが導入され、介護職員の身体的な負担を軽減しています。

技術の進化により、介護職の負担が軽減され、より質の高いケアに集中できる環境が整いつつあります。しかし、最も大切なのは人間の手によるケアであり、これが消えることはありません。

介護職のキャリアアップの可能性

介護職は、無資格からでもキャリアアップが可能な職業であり、長期的に安定したキャリアを築ける魅力的な職業です。

介護職員初任者研修を修了することで、介護現場で働くための基礎的なスキルを習得でき、その後は現場での実務経験を積むことでさらなる資格取得が可能です。

特に、介護福祉士やケアマネジャーの資格を取得することで、給与や待遇が大幅に向上し、専門職としてのキャリアを進めることができます。

介護福祉士の資格は、国家資格であり、介護職の中でも高い専門性を持つ資格です。この資格を取得することで、利用者に対するケアの質を向上させるだけでなく、チームリーダーや施設管理者としての役割を担うことができます。

また、ケアマネジャーの資格を取得することで、利用者一人ひとりに合わせたケアプランを作成し、介護サービス全体を管理する役割を果たすことができます。

さらに、介護業界には管理職や経営者としてのキャリアも用意されています。経験を積み、マネジメントスキルを磨くことで、介護施設の運営や事業全体を統括するポジションに進むことも可能です。

介護職は、長期的なキャリアパスが広がる職業であり、やりがいを持って働ける仕事として、今後も多くの人に求められるでしょう。

4. 介護業界の課題と解決策

給与と労働条件の改善

介護業界の最大の課題の一つは、給与や労働条件の改善です。

介護職員の平均月収は2023年時点で約23万円とされており、他業種と比べて依然として低い水準にあります。この低賃金が原因となり、若年層や中途採用者が介護職に定着しないことが問題視されています。

また、長時間労働や夜勤が多く、身体的な負担も大きいため、介護職は精神的・身体的な消耗が激しい職業の一つです。

さらに、介護職における離職率は非常に高く、特に新人職員が数年以内に退職してしまうケースが多く見られます。これは、適切な指導体制やサポートが不足していることに加え、労働環境が厳しいことが原因です。労働条件の改善が急務である一方、財政的な制約や制度的な問題があり、すぐに解決するのは難しい状況にあります。

政府は「処遇改善加算」や「特定処遇改善加算」といった制度を通じて、介護職員の給与改善に取り組んでいますが、それでもなお他業種と比べると不十分です。

介護職の給与水準を引き上げるためには、さらに財政的な支援を強化する必要があり、また現場の職員が感じている負担を軽減するための技術導入や業務改善が必要不可欠です。

介護職の離職問題

離職率の高さは、介護業界が直面する深刻な問題の一つです。

離職の主な原因は、給与や労働条件だけでなく、精神的な負担の大きさも挙げられます。特に、利用者やその家族とのコミュニケーションが難航し、トラブルが発生することが多い現場では、精神的なストレスが蓄積されやすく、これが職員のメンタルヘルスに悪影響を及ぼしています。

介護職員の離職を防ぐためには、職場環境の整備が重要です。具体的には、働きやすいシフト制度の導入や、休暇の取得促進、メンタルヘルスサポートの強化などが効果的です。

また、職員同士のコミュニケーションを円滑にするための研修や、ストレスを軽減するための心理的なサポートも重要です。職場内での人間関係が良好であれば、離職率の低下につながることが多いという調査結果もあります。

さらに、給与や待遇の改善が進めば、職員のモチベーションが向上し、長期的に働き続ける意欲が高まると考えられます。離職率を低下させるためには、経済的なインセンティブと労働環境の改善が不可欠です。

介護DXによる業務効率化

介護業界におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進は、業務効率化の鍵を握っています。

ICT技術やロボット技術の活用により、介護職員の負担を軽減し、効率的な業務運営が可能となります。特に、介護ロボットの導入は、利用者の移動や食事、排泄介助など、身体的負担が大きい作業を補助する役割を果たしており、これにより介護職員の身体的な負担が軽減されています。

また、ICT技術の活用によって、介護記録の自動化やデータ管理の効率化が進んでいます。例えば、介護現場でのバイタルデータの自動収集や、利用者のケアプラン作成の支援システムなどが導入されており、職員は書類作成にかかる時間を削減し、利用者へのケアに集中できる環境が整えられつつあります。

介護DXは、労働力不足が深刻化する中で、介護業界全体の生産性向上に寄与すると期待されています。今後も介護現場での業務効率化と、介護サービスの質の向上が進むことで、DXの導入効果が一層明確になるでしょう。

※ 生産性向上の取り組みについて詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/seisanseikojujou-tetteikaisetu/

6. 今後の介護業界の展望

介護業界の将来性は明るい?

介護業界は、日本の高齢化が進む中で、今後も成長が期待される分野です。2025年問題や2040年問題といった高齢者の急増に伴い、介護サービスの需要は今後ますます高まることが予想されています。

特に、団塊世代が全て後期高齢者となる2025年には、介護施設や在宅介護サービスの利用者数が急増し、介護業界全体が活性化するでしょう。

しかし、介護業界の成長にはいくつかの課題もあります。まず、介護職員の人手不足が深刻な問題であり、この解消には長期的な対策が必要です。

また、介護サービスの質を維持し、さらに向上させるためには、職員のスキルアップと労働環境の改善が欠かせません。特に、離職率の高さが問題視されており、給与や待遇の改善が進まなければ、人材確保は困難な状況が続くでしょう。

一方で、政府による支援策も進展しており、外国人労働者の受け入れ拡大や介護DXの導入が進められています。外国人労働者は、特定技能制度や技能実習制度を通じて介護現場に参入しており、これによって労働力不足が一定程度緩和されることが期待されています。

さらに、介護DXの導入により、業務の効率化が進み、職員の負担が軽減されることで、介護サービスの質向上が見込まれています。

政府の介護職支援施策

日本政府は、介護職員の人手不足解消と給与改善を図るため、さまざまな支援施策を打ち出しています。特に注目されるのが、外国人労働者の受け入れ拡大です。

技能実習制度や特定技能制度を通じて、外国人労働者が介護現場で働く機会が増えており、これにより労働力不足の解消が期待されています。

外国人労働者は、日本の介護現場で重要な役割を果たすようになりつつありますが、言語や文化の違いが障壁となる場合もあり、これらの課題をクリアするためのサポート体制が整備されています。

また、介護職員の給与改善策として、「処遇改善加算」の拡充が進められており、介護職員の賃金が引き上げられています。

これにより、職員の定着率が向上し、離職率の低下が期待されています。ただし、処遇改善加算は一定の条件を満たす施設でのみ適用されるため、全ての施設で平等に適用されるわけではありません。

さらに、今後も介護職員の処遇改善を進めるためには、政府によるさらなる財政支援が必要です。

7. まとめ:介護職は将来性のある職業

介護職は、今後ますます需要が高まる職業であり、日本社会の高齢化に対応するためには欠かせない存在です。

介護職の需要は増え続け、キャリアアップの可能性も広がっています。未経験や無資格からでも始められる介護職は、今後も安定したキャリアを築ける魅力的な職業です。

介護職を目指す際には、まずは介護職員初任者研修を修了し、現場での実務経験を積むことが重要です。その後、介護福祉士やケアマネジャーといった資格を取得することで、さらに専門性を高め、キャリアアップを図ることができます。

また、介護職は地域社会に貢献できる職業でもあり、やりがいを感じながら働くことができる点も大きな魅力です。

今後も高齢化が進む中で、介護職は社会にとって不可欠な存在となり続けるでしょう。将来的には、さらなる技術革新や制度改革が進み、介護職の重要性が一層高まると考えられます。

介護職は、日本社会において非常に重要な職業であり、長期的なキャリア形成が可能な職業として今後も成長を続けるでしょう。

コメント