はじめに|「不適切ケア・グレーゾーン事例」を知らないまま放置していませんか?

介護の現場では、「この声かけってアウト?セーフ?」「ここまでやったら虐待なの?」と迷う場面がたくさんあります。多くの職員は一生懸命やっているのに、忙しさや慣れから、利用者さんを傷つけてしまう「不適切ケア」や、その手前の「グレーゾーンのケア」が起きてしまいます。

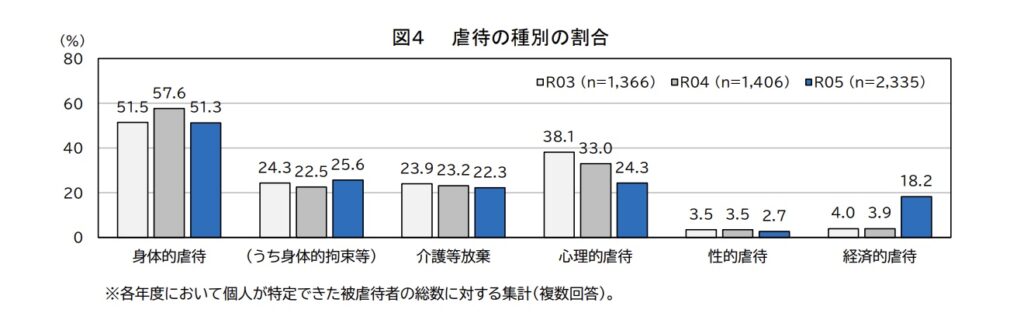

このグレーゾーンをそのままにすると、少しずつエスカレートし、本格的な虐待に変わっていくリスクがあります。厚生労働省の調査では、虐待として報告された事例のうち「身体的虐待」が51.3%と最も多く、「心理的虐待」24.3%、「ネグレクト(世話の放棄・放任)」22.3%が続いています。つまり、殴る・蹴るといった分かりやすい暴力だけでなく、「言葉」「態度」「放置」といった日常の関わりの中から虐待が生まれている、ということです。

たとえば、こんな場面は、どこの施設にも起こりがちです。

- 何度もナースコールを押す利用者さんに、「後で行きます」とだけ伝えて長時間そのままにしてしまう

- 転倒が怖くて、根拠のないベッド柵や車いすベルトに頼ってしまう

- 忙しさから、「早くして」「ダメでしょ!」ときつい口調が続いてしまう

こうした行為は、多くの解説サイトで「不適切ケア」や「虐待につながる行動」として紹介されており、放置・軽視・拘束・強要の4パターンに大きく分けられると整理されています。

この記事では、そうしたグレーゾーンの例を「職員を責める」のではなく、「気づいて、言い換えて、変えていく」ために整理します。具体的には、

- 今日から使える 「不適切ケアチェック表」 を作るヒント

- そのまま現場研修に使える 事例&グループワーク案

- 施設長・管理者として押さえたい 改善・予防の視点

を、専門用語をできるだけやさしく言い換えながら解説します。

読み終えるころには、「これはグレーゾーンかもしれない」「こう言い換えたらいい」と、現場で一歩踏み出せる状態になることを目指しています。分の職場はどうだろう?」と考えながら、順に読み進めてみてください。

引用元:厚生労働省 令和5年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果 P.4

不適切ケアとは?虐待との違いと「グレーゾーン」の考え方

不適切ケア・グレーゾーンケアの定義

まず押さえたいのは、「不適切ケア」と「虐待」が同じではないという点です。

多くの専門書や解説サイトでは不適切ケアを、

「法律上の虐待には当たらない場合もあるが、利用者の尊厳や安全を損なうおそれがあり、適切とは言えないケア」

と説明しています。特に医療・介護の情報メディアでは、「明らかな虐待とまでは言えないが、そのまま放置すると虐待に進みかねないケア」を「グレーゾーンケア」と呼び、注意喚起しています。

たとえば、次のような関わりです。

- 「早くして」「また漏らしたの?」といった命令口調・否定的な声かけ

- 「ちょっと待ってね」と言ったままなかなか訪室しない(結果的に放置)

- 「転ばれたら困るから」と立ち上がりにくい椅子に長時間座らせる

どれも一見すると「よくありそう」な対応ですが、利用者本人からすると不安・屈辱・不快感を与え、健康や生活の質を下げてしまう行為です。

このように、不適切ケア・グレーゾーンケアとは、「善意や忙しさの中で、知らないうちにやってしまう望ましくないケア」だと整理しておくと分かりやすくなります。

不適切ケアと虐待の境界線|どこからがアウトなのか?

では、どこからが「虐待」としてアウトになるのでしょうか。

高齢者虐待防止法では、虐待を次の5つに分類しています。

これらに明確に当てはまる場合は、法律上の「虐待」として扱われます。

一方で、1回だけの不用意な発言や、十分な説明がないままケアをしてしまうようなケースは、「すぐに法的な虐待」とは判断されないこともあります。しかし、公的な研修資料や自治体のマニュアルでは、こうした行為も「不適切ケア」「グレーゾーン」として早めに是正するべきだとされています。

大切なのは、

- 「法律に触れなければセーフ」ではない

- 「利用者の立場に立ってみてどうか?」を基準にする

という視点です。

グレーゾーンを放置すると、職員側の感覚がだんだん鈍くなり、いつの間にか虐待ラインを越えてしまうという指摘も、複数の専門家からなされています。だからこそ、「まだ大丈夫」と思える段階で、早めに見直すことが重要です。

身体拘束・行動制限との関係|グレーゾーンの考え方の基礎

不適切ケアの中でも特に注意が必要なのが、身体拘束や行動制限に関わる場面です。

厚生労働省のガイドラインでは、身体拘束を

「特定の利用者の行動の自由を、直接的・継続的に制限する行為」

と定義し、原則として禁止しています。そのうえで、例外的に認められるのは、

という「3要件をすべて満たす場合のみ」とされています。

一方、現場では次のような「グレーゾーン」が問題になります。

- 転倒予防を理由に高いベッド柵を常時上げている

- コロナ陽性者が外出しないように靴を隠す

- 動き回る利用者を立ち上がりにくいソファに長時間座らせる

これらは「安全のため」と説明されることが多いのですが、利用者の行動の自由を事実上制限しているため、身体拘束・行動制限のグレーゾーンとして、各地の研修や弁護士の解説でも取り上げられています。

本記事の後半では、こうした身体拘束・行動制限のグレーゾーン事例を具体的に取り上げ、どこが問題なのか・どう見直せばよいかを詳しく解説します。

※ 身体拘束の3原則について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/shintai-kousoku-3gensoku-kouseiroudousho-gutairei/

介護現場の不適切ケア・グレーゾーン事例集【言葉遣い・態度編】

不適切なケアになりやすい言葉遣い|命令口調・タメ口・あだ名・ちゃん付け

介護の場面で最も身近な不適切ケアのひとつが、何気ない「言葉遣い」です。

悪気がなくても、次のような声かけは、高齢者を子ども扱いしたり、責め立てたりする印象を与えてしまいます。

- 「ダメ!」「こら!」と否定や禁止の言葉を連発する

- 「早くして」「また漏らしたの?」と責めるような言い方をする

- 「○○ちゃん」「おばあちゃん」など、本人が望んでいないあだ名・ちゃん付け・呼び捨てで呼ぶ

介護専門メディアや企業のケア事例集でも、これらの言葉遣いは「不適切ケアにつながる代表例」として繰り返し紹介されています。

なぜ問題かと言うと、高齢者であっても一人の大人であり、自分の名前で丁寧に扱われる権利(尊厳)があるからです。子ども扱いのような口調は、本人の自尊心を傷つけ、「言っても分かってもらえない」と感じさせてしまいます。

では、どう言い換えれば良いのでしょうか。例えば、

のように、相手を責めず、状況を一緒に整理し、安心できる言葉に置き換えることがポイントです。

研修などで「NGワード」と「言い換え例」をセットで出すと、現場でもすぐに実践しやすくなります。

放置・無視・軽視|“ちょっと待って”が続くと不適切ケアになるケース

次に多いのが、いわゆる「放置・無視・軽視」にあたる対応です。

代表的なパターンは、

- ナースコールが鳴っても「ちょっと待って」と声だけかけ、そのまま長時間訪室しない

- 痛みや不安の訴えに対して「またそれ?」「大したことないよ」と軽くあしらう

- 呼びかけられても目も合わせずに通り過ぎる

1回だけなら「忙しくてつい」ということもありますが、これが何度も続くと、利用者から見ると「無視されている・見放されている」と感じるようになります。

自治体の虐待事例集でも、最初はコール対応の遅れや無視が続き、その後明らかなネグレクト(必要な世話をしない状態)へと悪化したケースが報告されています。

放置・無視を防ぐための現実的な工夫としては、

といった方法があります。

「人手不足だから無理」と諦めるのではなく、限られた体制の中でもできる小さな工夫から始めていくことが、不適切ケアの予防につながります。

人手不足を理由にできないことを正当化しようとする傾向に陥ることがあります。私たちの仕事は利用者の生活を支えることです。できない理由を並べるのではなく、どうやったらできるかをチームで組織で考えていくようにしましょう。

横暴な態度・上から目線の関わり|ホスピタリティ低下のサイン

言葉そのものが乱暴でなくても、態度・表情・声のトーンがきつくなると、それだけで不適切ケアに近づきます。例えば、

- 「忙しいから無理です」「そんなことできるわけないでしょう」と突き放す

- 腕を組んで見下ろすように話す、ため息をつきながら対応する

- 顔は利用者の方を見ず、書類や端末ばかり見て話す

こうした関わりは、利用者から見ると「迷惑がられている」「邪魔者扱いされている」と感じさせてしまいます。

ホスピタリティ(おもてなしの心)が薄れてくると、ミスや事故のリスクも高まりやすいことが、医療・介護現場の安全研究でも指摘されています。

自分の態度を見直すコツは、

といった、「見た目」と「声」の2つを整えることです。

言葉は同じ内容でも、表情やトーンが変わるだけで、利用者さんが受け取る印象は大きく変わります。こうした小さな意識の積み重ねが、「不適切ケアの芽」を早めに摘み取る力になります。

介助のやり方に潜むグレーゾーン事例【排泄・食事・入浴ほか】

排泄介助のグレーゾーン事例|プライバシー・声かけ・回数制限

排泄介助は、利用者さんにとってとてもデリケートな場面です。ここでの関わり方が乱暴だったり、職員都合だけで進んでしまうと、すぐに不適切ケア・グレーゾーンになってしまいます。

例えば、次のような対応は要注意です。

- 「トイレはこの時間だけ」と一律に時間を決めてしまう

- 「もうオムツにしておいて」と、トイレ希望をくり返し断る

- カーテンやドアを閉めずに、他の利用者から丸見えの状態で排泄介助をする

- 声かけもなく、無言でズボンを下ろしたり、オムツ交換を始める

職員側から見ると「時間がないから」「転倒したら危ないから」と思っていても、利用者側から見るとプライバシー侵害や尊厳の喪失につながります。

ポイントは、

こうした小さな工夫で、「職員の都合」から「利用者の立場」を中心にした排泄介助へと変えていくことができます。

食事介助のグレーゾーン事例|急かし・まとめ食べ・本人無視のペース

食事介助でも、時間優先・職員ペースになりすぎると、不適切ケアのグレーゾーンに入りやすくなります。

よく見られるのは、次のような場面です。

- 「時間がないから」と、スプーンで次々と口に運び続ける

- 飲み込みの状態を見ずに、口の中に食べ物が残ったまま次を入れてしまう

- 本人がゆっくり食べたいのに、「もう終わりにしますね」と残っている食事を片付けてしまう

このような介助は、誤嚥や窒息のリスクを高めるだけでなく、「自分で味わって食べたい」「自分のペースで食べたい」という利用者さんの楽しみや尊厳を奪ってしまいます。

改善のポイントはシンプルです。

「早く食べ終わらせる」ことが目的になっていないか、「安全」と「楽しさ」を両立できているかを、定期的に振り返ることが大切です。

入浴・整容・移乗など身体介助のグレーゾーン事例

入浴や更衣、移乗などの身体介助は、職員のやり方のクセがそのまま不適切ケアにつながりやすい場面です。

例えば、次のような行為はグレーゾーンになりやすいとされています。

- 本人に何も説明せずに、いきなり衣類を脱がせる・体を洗い始める

- タオルやバスタオルで体を隠す配慮をせず、長時間裸のままにしてしまう

- 自分でできる部分も、時間短縮のためにすべて職員がやってしまう(過介助)

- 移乗のたびに人力で引きずる・持ち上げるなど、身体に負担のかかる方法をとる

こうした介助は、利用者の羞恥心や自立心を傷つけるだけでなく、職員側の腰痛やけがのリスクも高めます。

改善のヒントとしては、

「早く終わらせる介助」から、「一緒に行う介助」「できる力を引き出す介助」へと発想を変えることで、グレーゾーンを減らしていくことができます。

行動制限・身体拘束のグレーゾーン事例|「安全だから」で済ませない

行動制限措置とは?身体拘束との違いを整理する

まず整理したいのが、「行動制限」と「身体拘束」の違いです。

どちらも利用者さんの自由な行動を制限するものですが、身体拘束はベルトやミトン・柵などで物理的に動きを止める行為を指すのに対し、行動制限はルールや環境によって行動を制限することも含みます。

例えば、

- 安全のために玄関に鍵をかける

- コロナ陽性者や感染症の方の外出を一時的に制限する

といった対応は、一見すると「当たり前の安全対策」にも思えますが、行動の自由を制限しているという点で、慎重な検討が必要な行動制限です。

重要なのは、

といった点を、チームで話し合って決めることです。

「前からこうしているから」「みんなやっているから」ではなく、一つひとつの行動制限に理由と期限を持たせることが、グレーゾーンを減らす第一歩になります。

代表的な身体拘束グレーゾーン事例とリスク

現場でよく話題になる身体拘束のグレーゾーンとして、次のような事例があります。

- 外に出ないように靴を隠す

- 転落しないように椅子にベルトで固定する

- オムツを触らないように腹巻きや衣類で手の動きを制限する

- 立ち上がりにくい柔らかいソファに長時間座らせる

どれも「安全のため」「けがを防ぐため」という意図がありますが、結果として本人が自分の意思で動く自由を奪っている状態になっています。

こうした身体拘束には、次のようなリスクがあります。

多くのガイドラインや裁判例でも、安易な身体拘束は利用者の権利侵害であり、重大なリスクを伴うことが指摘されています。

大切なのは、「絶対に動かないようにする」発想ではなく、

といった代替策をできるだけ多く考えることです。「本当に3要件を満たしているか?」を、みんなで丁寧に確認していく視点が求められます。

自施設の「ルール」が不適切ケアになっていないかチェックする視点

身体拘束や行動制限がグレーゾーンになりやすいのは、個々の職員の判断だけでなく、施設全体のルールや慣習に原因があることも多いからです。

例えば、

- 「夜間は全員ベッド柵をフルに上げる」が当たり前になっている

- 「外出は決められた曜日だけ」と、一律に制限している

- 玄関の鍵管理が厳しすぎて、家族との外出も気軽にできない

などは、ルールそのものが不適切ケアの土台になっている可能性があります。

チェックのポイントは、

です。

身体拘束3原則や虐待防止マニュアルを見直しながら、ルールそのものをアップデートすることで、不適切ケアを減らすことができます。

※ 身体拘束の3原則について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/shintai-kousoku-3gensoku-kouseiroudousho-gutairei/

なぜ不適切ケア・グレーゾーンが起きてしまうのか【原因分析】

介護職員のストレス・感情コントロールの難しさ

不適切ケアの背景には、介護職員自身のストレスが大きく関わっています。人手不足・夜勤・急変対応・クレーム対応など、心身への負担が重なれば、誰しもイライラしたり、余裕を失ったりします。

その結果、

- ついきつい言い方になってしまう

- 「何度同じことを言わせるの」と責めるような口調になる

- 「忙しいから」「今は無理」と話を切り上げてしまう

といった不適切ケアにつながりやすくなります。

ストレスをゼロにすることはできませんが、

といった対策で、少しずつ「イライラがケアに出ないようにする力」を育てていくことができます。

教育不足・倫理観の欠如と“昔からこうだから”文化

不適切ケアのもう一つの原因は、教育の不足と職場の文化です。

入職時のオリエンテーションや研修が少なく、「見て覚えて」「先輩のやり方に合わせて」とだけ言われてしまうと、不適切なやり方がそのまま受け継がれてしまうことがあります。

特に、

- 「この人はこうやって扱うのが一番楽だから」と、ラベル貼りや固定観念で関わってしまう

- 「前の施設でもこうしてたから」「昔からこうだから」と、疑問を持たずに続けてしまう

といった状況は危険です。

これを防ぐには、

ことが大切です。

「昔からこうだから」を合言葉にせず、常にアップデートする組織であり続けることが、不適切ケアの減少につながります。

人手不足・業務量・マネジメントの質の問題

最後の大きな要因は、人手不足や業務量、マネジメントの問題です。

どんなに職員個人が頑張っても、そもそもの体制が無理を前提にしていると、不適切ケアは起こりやすくなります。

例えば、

- 夜勤帯の人数が少なすぎて、コールにすぐ行けない

- 書類業務が多く、利用者さんと向き合う時間が削られている

- 相談しても「どこも大変だから」と取り合ってもらえない

こうした状況では、「忙しいから仕方ない」という空気が当たり前になり、不適切ケアの芽を見つけても、誰も声を上げられなくなってしまいます。

だからこそ管理者・リーダーには、

といった役割が求められます。

不適切ケアは「現場職員だけの問題」ではなく、組織全体で取り組むべき課題だという視点を持つことが大切です。

今日からできる不適切ケアの改善・予防策【個人・チーム・組織】

介護職員一人ひとりが変える3つの視点

不適切ケアを減らすために、まずできるのは自分の関わり方をふり返ることです。難しいことを急に変える必要はありません。次の3つの視点だけでも、今日から意識すると変化が生まれます。

- 言葉遣い・態度をセルフチェックする

「忙しいから」「いつものことだから」と、命令口調やきつい口調が当たり前になっていないか、一日の終わりに振り返るだけでも違います。

心の中でイラっとしても、口に出す言葉を一つ変えるだけで、利用者さんの受け取り方は大きく変わります。

- 「忙しいから仕方ない」をやめる

「忙しいから」「人がいないから」という言葉で、自分のモヤモヤをごまかしてしまうと、それ以上改善のアイデアが出てこなくなります。

「忙しい中でも、ここだけは守りたい」「これだけは絶対にやめよう」というラインを、自分の中に作ってみましょう。

- 感情コントロール・セルフケアを大事にする

イライラや疲れを抱えたまま働き続けると、どんな人でも不適切ケアに近づいてしまいます。

小さな休憩を挟む、同僚に一言相談する、趣味や睡眠を大切にするなど、仕事以外の時間で自分を回復させる工夫も、結果的に利用者さんを守ることにつながります。

チームで取り組む不適切ケア対策|カンファ・振り返り・ケース検討

一人で気をつけるだけでは限界があります。

そこで大切なのが、チーム全体で不適切ケア・グレーゾーンを話し合う場をつくることです。

例えば、次のようなサイクルが有効です。

このプロセスを、責めるためではなく、学び合うために行うことがポイントです。

「こんなことがあったけど、どうしたらよかったかな?」と気軽に話せるチームほど、不適切ケアを早めに修正できる職場になっていきます。

マネジメントの向上|体制・環境・ルールを変える勇気

最後に、組織全体でできる対策です。

不適切ケアは、個人だけでなく体制・環境・ルールの問題から生まれることも多いため、管理者やリーダーの役割がとても重要です。

具体的には、

こうしたマネジメントの改善は、一朝一夕には進みませんが、一つのルール、一つの業務見直しから確実に始めることができます。

「不適切ケアを個人の問題にしない」「組織で支える」という姿勢が、利用者さんと職員の両方を守ることにつながります。

研修でそのまま使える!不適切ケア研修資料&グループワーク例

不適切ケア研修のねらいと基本構成(90分想定)

不適切ケア・グレーゾーンを減らすには、一度の座学だけで終わらない研修が効果的です。ここでは、現場でそのまま使える90分研修の基本構成を紹介します。

- 導入(15分)

短い動画やロールプレイを見て、「これは適切?不適切?」と感じたことを参加者に発言してもらいます。

最初に「答えは一つではない」「責める場ではない」と伝えると、安心して意見を出しやすくなります。 - ミニ講義(20分)

不適切ケア・虐待の定義、グレーゾーンの考え方、代表的な事例をスライドで説明します。

ポイントは、専門用語をかみ砕いて説明することと、現場で起こりそうな具体例を交えることです。 - グループワーク(40分)

事例カードを配り、「適切・不適切・グレー」に仕分けるワークや、「どう言い換えるか」を考えるワークを行います。

グループごとに考えをまとめ、最後に発表してもらいます。 - 振り返り(15分)

研修で気づいたことや、明日から変えてみたいことを各自で書き出し、数人とシェアします。

最後に、「小さな一歩で良いので、何か一つだけ実践してみましょう」と締めくくります。

この流れなら、資料作成も準備もしやすく、参加型で学び合える研修になります。

グレーゾーン事例を使ったグループワークの進め方

グループワークの中心になるのが、グレーゾーン事例です。

「明らかな虐待」ではなく、「ちょっと微妙」「現場でよくある」というレベルの事例をあえて扱うことで、現実的な議論ができます。

進め方の例は次のとおりです。

- 4〜5人のグループを作る

- 事例カードを数枚配布する

- 「適切・不適切・グレー」の3つのカテゴリーに分けてもらう

- 「グレー」と判断したものについて、どこが気になるのか・どう直せるかを話し合う

- 「こう言い換える」「こういう体制に変える」など、代替案を一つ書き出す

大事なのは、「正解探し」ではなく、お互いの感じ方や考え方の違いを知ることです。

同じ事例でも、職種・経験年数・立場によって受け取り方が違うことに気づければ、それ自体が大きな学びになります。

ロールプレイ台本と振り返りシートのイメージ

ロールプレイは、実際の会話や態度を体感できるため、不適切ケアの気づきにとても役立ちます。

短いシナリオで構わないので、次のような場面を想定してみましょう。

- 夜勤コール対応:眠い・忙しい中で、利用者の訴えにどう応じるか

- 食事介助:急いでいる時に、どんな声かけ・ペースになるか

- 声かけ:徘徊や不穏がある方に対して、どう関わるか

ロールプレイ後は、振り返りシートを使って、

を書き出してもらいます。

このプロセスを通じて、単に「ダメな例」を指摘するだけでなく、「こうすればもっと良くなる」という前向きな気づきを共有することができます。

現場の声を拾う「不適切ケアアンケート」の作り方

職員向けアンケート|実態把握と“気づき”を促す質問例

職員向けアンケートは、現場の実態を「見える化」するための大事なツールです。

不適切ケア・グレーゾーンは、本人が「当たり前」と思っていると気づきにくいため、アンケートを通じて自分の行動を振り返るきっかけをつくることができます。

質問の例としては、

- 利用者への言葉遣いで気になる場面を見たことがあるか

- コール対応の遅れや、「ちょっと待って」が続く場面はないか

- 身体拘束や行動制限が、慣習的に行われていないか

- 不適切ケアを見聞きした時に、相談できる相手や窓口があるか

などが挙げられます。

選択肢は「よくある/ときどきある/ほとんどない/全くない」などの4段階にして、自由記述欄もつけておくと、具体的なエピソードも集めやすくなります。

アンケートの目的は、職員を責めることではなく、職場全体の課題を一緒に見つけることだと、最初にしっかり伝えておきましょう。

利用者・家族向けアンケート|“言いづらい本音”を拾い上げる工夫

利用者さんやご家族は、「お世話になっているから」「職員に悪く思われたくないから」と感じ、本音を言いづらいことがよくあります。

そこで、安心して意見を書けるアンケートの形を工夫することが大切です。

ポイントは、

- 無記名とし、誰のものか分からない形にする

- 「良いところ」と「気になるところ」の両方を聞く

- 難しい専門用語は使わず、身近な言葉で質問を書く

質問の例としては、

- 職員の言葉遣いや態度で、気になることはありますか?

- コールを押してから職員が来るまでの時間を、どう感じていますか?

- お風呂・トイレ・食事などの日常のケアで、不安や不満を感じたことはありますか?

などが考えられます。

「こうしてくれて嬉しかったこと」「感謝していること」も一緒に聞くと、ポジティブな声も集まり、職員のモチベーションアップにもつながります。

アンケート結果を改善・研修にどう反映するか

アンケートは、「集めて終わり」にしてしまうと逆効果です。

せっかく答えてもらったのに何も変わらなければ、「どうせ言っても無駄」と感じさせてしまうからです。

大事なのは、次の流れを毎回きちんと回すことです。

このように、アンケートを「課題発見 → 対策 → 振り返り」のサイクルの中に組み込むことで、「意見を出せば変わる」という実感が育ち、不適切ケアを早めに修正できる職場に近づいていきます。

定期的にアンケート調査をすることで、職員の不適切ケアに対する意識を保つことができます。

自施設版「不適切なケア チェック表」の作り方ガイド

チェック表に入れるべき項目と5つの視点

不適切ケアチェック表は、職員一人ひとりが自分のケアを振り返る鏡のようなものです。

作るときは、偏りが出ないように5つの視点を意識すると、バランスの良い内容になります。

言葉遣い・態度

命令口調やタメ口、ちゃん付けで話していないか。

無視・ため息・横柄な態度になっていないか。

放置・無視

コールや呼びかけにきちんと応じているか。

「ちょっと待って」と言ったまま忘れていないか。

介助のやり方

説明なく介助を始めていないか。

時間優先で、急がせたりまとめて食べさせたりしていないか。

行動制限・身体拘束

安易にベルト・柵・ミトンなどを使っていないか。

靴を隠す、立ち上がりにくい椅子に長時間座らせるなど、目に見えにくい制限がないか。

記録・情報共有・相談

不適切ケアの疑いを見たときに、記録し、上司や委員会に相談しているか。

チェック表の形式は、「はい/いいえ/ときどきある」のような簡単なものでも構いません。

重要なのは、「できていないからダメ」ではなく、「気づいたところから少しずつ変えていく」ための道具として使うことです。

日常業務への埋め込み方|朝礼・ミーティング・面談での活用

チェック表は、年に1回だけ書いて終わりにすると、効果が薄れてしまいます。

日常業務の中に組み込むことで、少しずつ行動のクセを変えていけます。

活用の例としては、

- 朝礼で1項目だけ確認する(例:「今日は言葉遣いの項目です」など)

- 月に1回のミーティングで、集計結果を共有し、対策を話し合う

- 個人面談の前に自己チェックしてもらい、良い点・課題を一緒に整理する

といった使い方があります。

このように「少しずつ、何度も触れる」ことで、不適切ケアへの感度が自然と高まっていきます。

身体拘束適正化・虐待防止マニュアルとの連動方法

チェック表は、単独で動かすよりも、既存のマニュアルや委員会活動と連動させると効果が高まります。

例えば、

このように、マニュアル(ルール)→ チェック表(現状把握)→ 委員会(分析)→ 研修・改善(実行)という流れをつくることで、不適切ケアを継続的に減らす仕組みを回していくことができます。

FAQ|これって不適切ケア?グレーゾーン?よくある質問

Q:介護施設で見られる不適切なケアの代表例は?

代表的な不適切ケアとしては、次のようなものがあります。

どれも、職員側は「忙しくてつい」「安全のため」と考えているかもしれませんが、利用者さんから見ると不安・恐怖・屈辱を感じる行為です。

「もし自分や家族が同じことをされたらどう感じるか?」を基準に考えると、不適切かどうかの判断がしやすくなります。

Q:グレーゾーンケアとは何ですか?

グレーゾーンケアとは、「法律上は明らかな虐待とは言えないが、利用者の尊厳や権利を損なうおそれのあるケア」を指す言葉です。

例えば、

といった対応は、「すぐに虐待」とは言われないかもしれませんが、放置すると徐々にエスカレートしていく危険なゾーンです。

「これはグレーかもしれない」と気づけること自体が、虐待を防ぐ大きな一歩になります。

Q:不適切ケアに気づいたら、どこに・どう相談すればいい?

不適切ケアに気づいたとき、「波風を立てたくない」「自分の勘違いだったらどうしよう」と悩むのは自然なことです。

しかし、一人で抱え込んでしまうと、その間にも状況が悪化するおそれがあります。

基本的な流れは、

「虐待かどうか分からない段階」でも相談して良いとされています。

通報や相談をした人の名前や内容は、法律で守られる仕組みもありますので、一人で悩まずに専門機関に繋ぐことが大切です。

まとめ|不適切ケアのグレーゾーンを“早めに修正できる”職場づくりへ

不適切ケアやグレーゾーンケアは、特別な人だけが起こす問題ではなく、どの現場にも起こりうる身近なテーマです。

忙しさ・慣れ・思い込みが重なると、誰でも「つい」「うっかり」不適切な対応をしてしまう可能性があります。

だからこそ、

- 一人ひとりが自分の言葉・態度・介助方法を見直す

- チームでグレーゾーン事例を共有し、代替案を話し合う

- 組織として、体制・ルール・研修をアップデートしていく

という三つのレベルで取り組むことが重要です。

この記事で紹介した事例集・アンケート・チェック表・研修案は、すべて「今日から使える」形を意識してまとめています。

まずは一つでも良いので、自施設に合いそうな部分から取り入れてみてください。

また、身体拘束3原則の記事や、具体的な改善策をまとめた不適切ケア改善の記事と合わせて活用すれば、法律・制度の理解と、現場の実践を行き来しながら、より実効性の高い虐待防止の取り組みを組み立てることができます。

グレーゾーンを見逃さず、「おかしいかもしれない」と感じた時に声を上げられる職場こそが、利用者さんの尊厳を守り、職員も安心して働ける場所になります。

一歩ずつでも、不適切ケアを減らし、良いケアを増やす循環を一緒につくっていきましょう。

※ 身体拘束の3原則について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/shintai-kousoku-3gensoku-kouseiroudousho-gutairei/

※ 不適切ケア改善について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/futekisetucare-kaizen/

コメント