「介護士が薬を飲ませてもいいの?」「万が一、誤薬してしまったらどうすればいい?」「在宅介護で薬の管理が難しい…」――介護現場では、薬にまつわる不安やトラブルが絶えません。

この記事では、「服薬介助」の基本から、介護職員が行ってよい範囲、誤薬時の正しい対応、服薬拒否への対処法まで、最新情報と実践ノウハウを徹底解説。認知症ケアや在宅介護の場面で役立つ服薬支援のコツも紹介します。

【制度理解】介護職が行える服薬介助の範囲と法的基準

服薬介助とは?医療行為との違い

服薬介助とは、利用者が医師の処方に基づいた薬を安全に服用できるよう支援する介護行為です。これは医療行為とは異なり、介護士が行える範囲が明確に定められています。

なぜなら、服薬の準備や見守りといった生活支援行為は医療行為に該当せず、一定条件の下で無資格の介護職でも実施が可能とされているからです。

例えば、「朝の薬ですよ」と声かけして一包化された薬を渡し、水を用意して飲み込んだかを確認し、記録に残す行為は医療行為ではなく、介護職が行える服薬介助とされています。

医療行為との違いを理解することは、利用者の安全確保と法的トラブル防止の第一歩です。

介護現場では、「投薬」ではなく「介助」という意識を持ち、制度の枠内で安心・安全な支援を実践することが大切です。

厚労省通知に基づく「介護職ができる範囲」

介護職が服薬介助を行える範囲は、厚生労働省が示した通知(平成17年通知)(※1)によって明確に定められています。

この通知では、一定の条件を満たすことで、医師や看護師の資格を持たない者でも、医薬品の使用の介助が認められるとされています。

具体的には、①利用者の状態が安定している、②医師や看護職による継続的な経過観察が不要、③専門的配慮が不要な方法である、という3つの条件を満たした場合に限り、介護士は内服薬の補助、湿布貼付、軟膏塗布、点眼、坐薬挿入などの介助が可能です。

例えば、要介護3の利用者に対して、あらかじめ準備された目薬を差すことは、看護師が状態を確認し、家族に説明・同意が得られていれば、介護士が行っても医師法違反にはなりません。

ただし、これらは「医師の処方と薬剤師の服薬指導、看護職員の助言」が前提です。

制度のルールに基づき、行える範囲を正しく理解し実行することで、介護職の服薬介助は法的にも安全に行えます。

※1 厚生労働省 医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)

※ 介護職員が行える医療行為について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/kaigostaff-iryokoui/

点眼・坐薬・軟膏など外用薬の取り扱い基準

外用薬(点眼、湿布、軟膏、坐薬など)の介助も、条件を満たせば介護職が行うことができます。

ただし、これらは身体への直接的な操作を伴うため、医療行為との線引きが非常に重要です。

厚労省通知では、利用者の容態が安定し、専門的配慮が不要であり、かつ医師・看護師・薬剤師による指導がなされた上で、事前に本人・家族の依頼と同意がある場合に限り、外用薬の介助が認められるとしています。

例えば、褥瘡のある皮膚への軟膏塗布は医療行為にあたるため介護士はできませんが、肩こりに対する湿布貼付は、条件を満たせば介助可能です。

実施前には必ず、状態確認と指導内容の遵守を確認し、職場の指示体制に従いましょう。

外用薬の介助は、「できる・できない」の判断が最も誤解されやすいため、慎重な判断と情報共有が不可欠です。

訪問介護・施設介護での違いとルールの確認

服薬介助の可否は、施設介護と訪問介護で運用ルールが異なる点にも注意が必要です。

とくに訪問介護では、身体介護に該当する行為として計画書に明示されていない限り、服薬介助は原則行えません。

その理由は、訪問介護では医師や看護師が常駐しておらず、緊急時の対応が困難なため、提供できる支援範囲がより厳密に定められているからです。

たとえば、訪問介護員が「生活援助」の時間に「ついでに薬も渡す」行為は、計画外支援となり問題視される可能性があります。一方、施設介護では、看護職との連携が容易なため、定められた範囲内で柔軟に服薬介助が行えます。

各事業形態ごとの違いを理解し、サービス提供責任者や看護師と連携したうえで、「契約に基づく支援」を徹底することが、利用者の安全と介護職自身の法的保護につながります。

※ 介護職の転職を成功させる方法について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/careworker-jobchange/

【実践編】服薬介助の正しいやり方と基本手順

服薬介助の標準プロセス(姿勢・確認・記録)

安全な服薬介助には、一定の手順に従って一貫した対応を行うことが基本です。

これにより、誤薬や誤嚥などのリスクを減らし、すべての職員が同じ質の支援を提供できます。

服薬介助の基本プロセスは、(1)姿勢確認 →(2)薬と水分の準備 →(3)名前・日付の確認 →(4)服薬の声かけと見守り →(5)飲み込み確認 →(6)記録の記入、という流れです。

たとえば、朝の内服薬を介助する場合、「○○さん、今朝のお薬です」と伝えて、上半身をしっかり起こして水と薬を渡し、飲んだ後に喉元の動きや反応を確認したうえで、記録表に記載します。

このように、ルーティン化された安全な手順を徹底することで、介護職の誰もが同じ質で支援できる環境が整います。

内服薬・外用薬の種類と支援方法

服薬介助では、薬の種類ごとに支援方法が異なります。

正しい使い方を理解し、薬ごとの特性に合った介助が必要です。

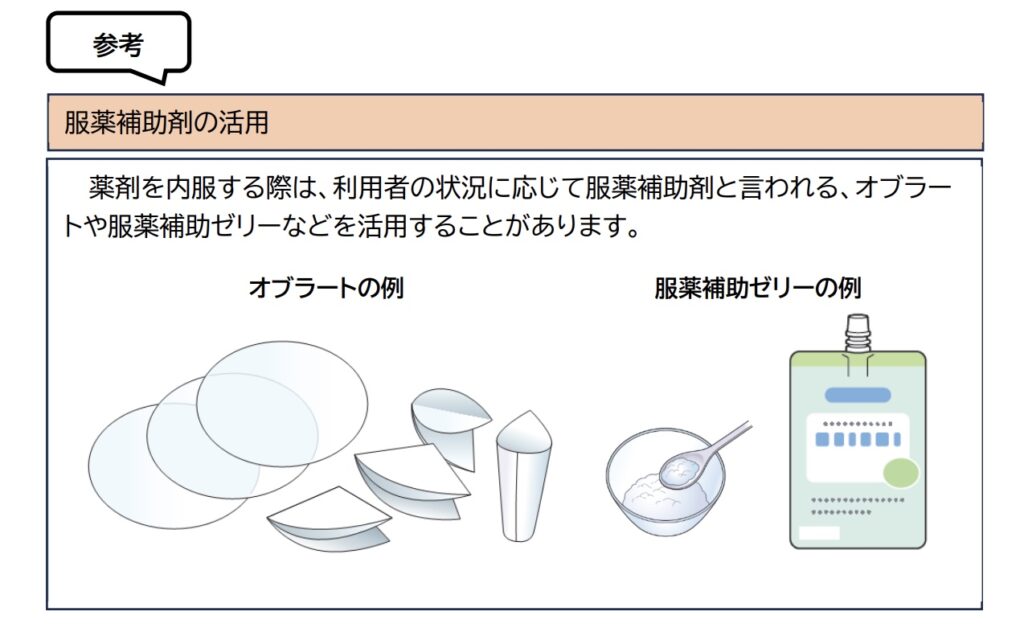

内服薬(錠剤・カプセル・粉薬・液剤)は、原則として本人の口に薬を運ばせる形で支援し、水分を用意して飲み込みの確認を行います。外用薬(点眼薬、軟膏、湿布、坐薬など)は、状態や同意の有無に応じて介助可否が分かれます。

たとえば、点眼薬は本人が自分でさせない場合に限り、看護師の確認と家族の同意があり、状態が安定していれば介護士の介助が認められることもあります。坐薬や軟膏も同様に、法的要件の確認が必要です。

薬の種類と支援方法を誤ると医療行為に該当するリスクがあるため、「薬の性質を理解した上での正しい手順」が求められます。

服薬記録の正しい書き方と活用法

服薬の記録は、介助の完了を証明するだけでなく、健康管理・事故防止・チーム共有の基礎情報となります。

正確でタイムリーな記録が、安全な支援体制を支えます。

記録すべき内容は、服薬した日時、服薬状況(完了・拒否・落薬など)、利用者の反応、体調の変化、介助者名です。重要なのは「事実」を簡潔かつ明確に残すことです。

たとえば、「7月9日 朝薬 服薬済。飲み込み良好、特記事項なし」や、「昼薬拒否→15時再度対応、服薬完了」などのように、簡潔でも意味が明確な表現を心がけます。

服薬記録は、“万が一のとき”の説明責任や、医師との連携にも活用されるため、「記録は介助の一部」として必ずその場で書き残す習慣をつけましょう。

【リスク対策】誤薬・誤嚥・拒否を防ぐために

よくある服薬ミスとその原因

介護現場では、誤薬や飲み忘れなどの服薬ミスは思いのほか多く、命に関わる事故につながることもあります。

その多くは、人為的な確認漏れや忙しさによる注意力の低下が原因です。

たとえば、「名前をよく確認せずに別の利用者に薬を渡した」「朝の薬を夜に渡してしまった」「飲んだかどうかの記録を残さなかった」など、どれも基本的な確認作業の欠如によるものです。

これらのミスは、慣れや思い込み、時間に追われる心理状態から生まれやすく、誰にでも起こり得ます。

だからこそ、「確認は誰でもできるリスク管理」であり、基本の確認手順を徹底することが最も効果的な予防策となります。

落薬・重複投与を防ぐための具体策

落薬や重複投薬といったミスを防ぐためには、「工夫された仕組み」を取り入れることが効果的です。

人の注意力には限界があるため、視覚的・物理的な対策が有効です。

一包化された薬を使ったり、「朝・昼・夜」の時間帯別に分けた服薬トレーやお薬カレンダーを用いることで、薬の取り違いや重複を防ぐことができます。

たとえば、複数人の介護職が関わる現場では、一包化された薬に名前・日付・時間が明記されていれば、誰が対応してもミスのリスクは減ります。また、落薬防止には明るい場所で介助し、手元をしっかり確認することが基本です。

仕組みと環境を整えることで、“うっかり”を起こさせない服薬体制を実現できます。

誤薬が発生した場合の対応と報告ルール

万が一、誤薬が発生した場合には、冷静かつ迅速に対応することが最も重要です。

事実を隠さず、正確に報告し、適切な処置を取ることで、被害を最小限に抑えることができます。

対応の基本は、①利用者の状態を確認、②すぐに看護職員や医師に報告し、③その指示に従う、④記録を正確に残す、⑤管理者に報告しチームで情報共有、という5ステップです。

たとえば、「薬を落として他人の薬を渡してしまった」などの事例でも、直後に報告していれば医師の判断で安全確認や経過観察が可能になります。逆に、報告が遅れると事態が深刻化します。

「報告は早く、正確に、ためらわず」が、誤薬時の鉄則です。

服薬拒否の背景と心理的アプローチ

薬を拒否する高齢者には、必ず何らかの“理由”や“感情”が存在します。

その原因を理解し、丁寧に向き合うことが、服薬拒否の解消につながります。

服薬拒否の理由には、「飲んだことを覚えていない」「薬の必要性を理解していない」「味が嫌い」「副作用が怖い」など、身体的・心理的な要因が複合的に関係しています。

たとえば、認知症のある利用者が「この薬は毒じゃないか」と言って拒否した場合、強制的に飲ませるのではなく、「これはあなたの体を元気に保つお守りですよ」と言葉を柔らかく変えることで、安心して服薬できることがあります。

服薬拒否は意思表示でもあり、無理に飲ませるよりも、理由に寄り添いながら“納得できる支援”を考えることが大切です。

引用元:株式会社日本経済研究所 令和6年度老人保健健康増進等事業 介護現場における医行為ではない行為に関する調査研究

原則として医行為ではない行為に関するガイドライン P.115

【認知症対応】記憶・理解が低下した方への支援法

お薬カレンダー・メモなど視覚支援の活用

認知症の方には、視覚的に「今、薬を飲む時間であること」を示す工夫が有効です。

薬を“見える化”することで、記憶や時間感覚のズレを補い、服薬の習慣化を助けます。

お薬カレンダーは、朝・昼・夕・寝る前の区分ごとに一包化された薬を配置するツールで、利用者だけでなく介護者にも分かりやすいのが特徴です。手書きメモやシールを併用することで、より具体的な理解を助けることができます。

たとえば、「朝の薬が入っていたポケットが空になっている」「赤いシールが貼られていれば薬を飲んだ合図」など、誰でも確認できる仕組みがあれば、「飲み忘れ」や「二重投与」を防ぐことができます。

視覚支援は、記憶ではなく“今の状況”に基づいて判断できる仕掛けです。

声かけの工夫と安心を与える対話術

認知症の方への服薬支援では、「どんな言葉で、どんな表情で伝えるか」が効果を左右します。

安心感と信頼を与える声かけが、服薬の受け入れやすさを大きく左右します。

理由は、認知症の方は論理的な説明よりも、感情的な安心を重視する傾向が強く、強い口調や命令形では拒否反応を示しやすくなるからです。

たとえば、「○○さん、これを飲むと体が楽になりますよ」「朝のごはんと一緒に飲んで、今日も元気に過ごしましょうね」といった声かけには、安心感と日常性があります。表情も柔らかく、笑顔で伝えることがポイントです。

言葉と表情の“空気”で伝えるのが、認知症ケアのコミュニケーションの基本です。

飲んだか忘れたときの“共に確認する”方法

認知症の方は、自分が薬を飲んだかどうかをすぐに忘れてしまうことがあります。

その場合は、責めたり否定せず、一緒に確認するというスタンスが大切です。

「本当に飲んでいないの?」と問い詰めるのではなく、「一緒に確認しましょうね」と寄り添うことで、本人も不安にならずにすみます。

たとえば、お薬カレンダーを一緒に見て、「ここの薬はもう空っぽですね。ちゃんと飲めてましたね」と確認することで、本人にも安心感が生まれます。記録やシールの貼付も確認の材料になります。

“共に確認する”ことは、信頼関係を育て、再発防止にもつながります。

継続できる服薬習慣を本人に合わせてつくる

認知症の方の服薬を継続させるには、その人に合った「きっかけ」や「ルール」を生活の中に取り入れることが重要です。

それによって、自然な流れで服薬ができるようになり、無理なく続けられるようになります。

例えば、「朝のテレビ番組が始まったら薬を飲む」「おやつの後に薬を飲む」「カレンダーにシールを貼る」など、本人にとって分かりやすい合図と習慣を組み合わせると効果的です。

また、食事・排泄・就寝など日課と結びつけることで、「流れで薬を飲む」習慣が身につきやすくなります。

“その人らしいリズム”の中に服薬を組み込むことで、介助に頼らない継続が可能になります。

【在宅介護の工夫】薬の管理を家族で支える方法

家族介護者が抱える服薬管理の限界とリスク

在宅介護において、服薬管理は家族にとって大きな負担であり、思わぬトラブルを引き起こすリスクをはらんでいます。

特に、高齢者本人が認知症を抱えている場合や、薬の種類・量が多い場合は、ミスが起こりやすくなります。

そ の理由は、家族が医療や介護の専門知識を持っていないことに加え、日常生活の中での“つい忘れる” “間違って渡す”といったヒューマンエラーが避けにくいためです。

たとえば、「飲んだか確認せずにまた薬を渡してしまった」「外出していて服薬のタイミングを逃した」などの事例は、どの家庭にも起こり得ます。

家族だけで服薬管理を抱え込むのは限界があります。必要に応じて外部の支援やツールを活用し、“管理しなくていい仕組み”を整えることが重要です。

訪問薬剤師・訪問介護による専門的な支援

薬の管理や服薬支援に不安がある場合は、訪問薬剤師や訪問介護職員による専門的なサポートを活用することが効果的です。

プロの手が入ることで、服薬ミスや服薬拒否に対して的確な対応が可能になります。

訪問薬剤師は、定期的に薬の整理や一包化、使用方法の説明を行い、必要に応じて医師への情報提供も行います。訪問介護職員は、ケアプランに沿って服薬の声かけや見守り、服用後の観察などを行うことができます。

たとえば、「週1回の薬剤師の訪問で薬をセットしてもらい、日々の服薬はヘルパーさんが見守る」という体制により、家族は精神的負担から大きく解放されたというケースもあります。

外部専門職を“チームの一員”として取り入れることで、家庭での服薬支援は格段に安心・安全になります。

お薬ボックス・ロボット・ICTの活用法

在宅介護では、ICT(情報通信技術)を活用した薬の管理ツールを導入することで、服薬ミスの防止と介護者の負担軽減が実現できます。

特に、定時に薬を取り出せる「服薬ロボット」や、時間ごとに薬を整理できる「お薬ボックス」は非常に効果的です。

その理由は、視覚的に薬を管理できることに加え、機器が音声で服薬を促したり、服薬記録を残せるなど、人的ミスを補完する機能が搭載されているからです。

たとえば、服薬ロボットは「時間になると薬が自動で出て、服薬しなければアラームが鳴る」という仕組みで、服薬忘れを防止できます。また、スマホアプリと連動したタイプもあり、家族が外出先でも服薬状況を把握できます。

ICTを上手に取り入れれば、“家族の代わりに見守るパートナー”として服薬支援を担ってくれます。

【組織で防ぐ】誤薬を起こさない職場体制づくり

トリプルチェックと職員連携による安全確認

誤薬を防ぐためには、複数人による「トリプルチェック体制」が有効です。

一人の確認では見落としや思い込みが起こりやすく、多重確認によって安全性が高まります。

トリプルチェックとは、①薬の準備、②介助直前、③服薬後の記録という3段階でそれぞれ別の職員が確認する方法です。ダブルチェックに加え、服薬後の記録確認まで徹底することで、ヒューマンエラーの抑止力が強化されます。

たとえば、夕方の服薬時に準備担当者が薬を並べ、介助担当者が名前と薬を再確認、記録係がチェックリストで照合する流れを確立しておくことで、誰がいつ対応しても事故のリスクが減ります。

チームで「確認を仕組みにする」ことが、安全な介護の基本です。

一包化・服薬トレーなど仕組みで防ぐ工夫

服薬ミスは、「確認」だけでなく「準備の工夫」によっても予防できます。

一包化や服薬トレーを使うことで、複数の薬を間違えずに安全に提供することが可能です。

一包化は、1回分のすべての薬を1袋にまとめることで、薬の種類や量の管理が簡便になり、利用者ごとの薬の取り違えも防止できます。服薬トレーは、曜日・時間ごとに薬を並べられるため、誰が見てもすぐに状況を把握できます。

たとえば、「火曜の朝のトレーに薬が残っていれば飲み忘れ」「昼のトレーに薬が入っていないのに記録がない=未記録」など、確認作業が視覚的に行えます。

準備の工夫は“事故を起こさない環境づくり”として、すべての現場で取り入れるべきです。

誰でも同じ支援ができるマニュアルの整備

服薬介助においては、誰が担当しても同じ水準の支援ができるよう、マニュアルを整備することが必要です。

曖昧な手順や個人差がある対応は、ミスや事故の温床になります。

その理由は、スタッフごとの経験や判断基準に頼っていると、忙しいときに自己流の対応が入り込みやすくなるためです。共通のルールがあれば、混乱や引き継ぎミスも減少します。

たとえば、「薬は必ず名前・日付・時間を声に出して読み上げてから渡す」「服薬後は飲み込みの確認をし、〇分以内に記録を行う」といった手順を明文化し、研修やOJTで浸透させると効果的です。

ルール化されたマニュアルは、“現場の質と安全”を支える土台です。

定期研修とチーム内共有による事故防止策

服薬介助に関する安全意識を高め、現場の質を保つには、定期的な研修と情報共有が不可欠です。

学びと気づきを繰り返すことが、ミスの予防と職員の成長につながります。

その理由は、薬の種類や支援方法、制度の変更などは常にアップデートされており、現場の対応力が時代遅れにならないよう、継続的な学習が求められるからです。

たとえば、「ヒヤリ・ハット報告会」で実際のミスや事例を共有し、「こうすれば防げた」という知見をチームで共有するだけでも、次回の事故を防ぐ有効な対策となります。

教育と共有は、“組織で安全を育てる仕組み”の核となります。

※ リスクマネジメントについて詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/kaigo-riskmanegement-kaisetu/

【Q&A】介護士が知っておきたい服薬介助の疑問

Q1. 介護士が薬を飲ませるのは医療行為?

介護士が利用者に薬を飲んでもらう行為は、原則として医療行為には該当しません。

厚生労働省の通知でも、介護職が行う「服薬の介助」は、本人が自分で内服することを支援する行為とされています。

ただし、口に無理やり薬を入れる、胃ろうから投薬するなどは医療行為に該当し、介護職が行うことはできません。

たとえば、施設で「○○さん、お薬の時間ですよ」と声をかけて、水と一緒に薬を手渡す支援は問題ありませんが、咀嚼困難者に粉薬を無理に飲ませるなどはNGです。

「飲ませる」ではなく「飲んでもらう」支援であることを常に意識し、介護職の範囲内での行為に留めましょう。

Q2. 訪問介護では身体介護?生活援助?

利用者の服薬支援は、基本的には「身体介護」に分類されます。

介護保険制度上、身体に直接関わる介助や見守りは、身体介護に該当するためです。

その理由は、服薬支援が体調や命に関わる行為であり、適切な介助や確認が必要なためです。生活援助では、調理・掃除などの生活支援に限られるため、服薬の直接支援は認められていません。

たとえば、訪問介護の記録で「服薬確認・見守り」と記載する場合は、身体介護として算定する必要があります。

誤った区分でサービス提供すると制度違反になる恐れもあるため、サービス種別は正確に理解しておきましょう。

Q3. 誤薬してしまったら誰に報告すべき?

誤薬が起きた場合は、必ずすぐに上司(看護師や管理者)へ報告し、医師・薬剤師への連絡を仰ぐことが原則です。

自分の判断だけで対処してはいけません。

その理由は、薬の種類によっては重篤な副作用が起きる可能性があり、医療的な判断が必要だからです。事実確認・謝罪・再発防止策まで適切に対応することが求められます。

たとえば、「朝と夜の薬を間違えた」「他人の薬を渡してしまった」といった場合も、報告を怠ると施設としての信頼を損ないます。

万が一のときほど、冷静に“誰に・何を・いつ”報告するかを全員が共有しておくことが大切です。

Q4. 飲み忘れた薬は後から飲ませてもいい?

服薬のタイミングを過ぎてしまった場合、原則として自己判断で後から飲ませることは避けましょう。

特に、間隔を空けずに複数回分を服用することは危険です。

その理由は、薬の効果が重複したり、副作用が強まる可能性があるためです。特定の時間に効かせる必要のある薬(降圧薬・糖尿病薬など)は、時間外服用がリスクとなります。

たとえば、「昼の薬を忘れて夕方に気づいた」といった場合でも、まずは看護師や薬剤師に相談し、医師の指示を仰ぐことが安全です。

“飲ませること”よりも“安全を守ること”を優先する姿勢を持ちましょう。

Q5. 認知症の方が飲んだかどうかわからないときは?

認知症の方の場合、「薬を飲んだか覚えていない」「飲んだのに“まだ飲んでない”と言う」ことがよくあります。

このようなときは、必ず記録や薬の残数を確認し、重複服用を避けることが重要です。

なぜなら、記憶障害によって本人の申告が不正確な場合があり、確認せずに追加で薬を渡すと誤薬につながるからです。

たとえば、「服薬記録が空欄」「トレーに薬が残っている」など客観的な証拠を優先して判断し、本人の申告だけで判断しないよう徹底しましょう。

記録と見える化されたツールが、“本人にも介助者にも安心”をもたらします。

【まとめ】安全で信頼される服薬支援のために

「できること」「してはいけないこと」を正しく知る

介護職として服薬介助を行う際には、自分たちがどこまでできるのか、そして何をしてはいけないのかを明確に理解しておくことが大切です。

制度を正しく知ることで、安心して支援ができ、利用者や家族の信頼にもつながります。

たとえば、「内服薬の声かけと見守りはOKだが、経管投薬はNG」といった区別を理解することが、安全なケアの第一歩です。

知識をアップデートし続けることが、服薬介助の質を高め、ミスを未然に防ぐ力になります。

利用者の安心と健康を守る服薬支援の心得

服薬支援は、単なる業務ではなく、利用者の命と生活の質に直結する重要なケアです。

介助する際の声かけや態度ひとつが、安心感や信頼感につながります。

その理由は、服薬が日々のルーティンであると同時に、利用者にとっては「健康を保つ行為」であるからです。毎回の支援を「心のケア」と捉える視点が求められます。

たとえば、「薬を飲みたくない」と言う方に対して、「お薬で元気でいられますよ」と笑顔で話しかけるだけで、拒否が和らぐこともあります。

“薬を渡す”のではなく“安心を届ける”服薬介助が、プロとしての信頼を築きます。

不安なときは迷わず医師・薬剤師に相談を

判断に迷ったとき、自分で結論を出そうとせず、すぐに医師や薬剤師に相談する姿勢が大切です。

誰にでもミスは起こりますが、適切な相談によって被害を最小限に抑えることができます。

その理由は、医薬品の専門家は薬効・副作用・相互作用などに詳しく、最適な対応を示してくれるからです。介護職がひとりで背負う必要はありません。

たとえば、「1包落としたがいつ飲ませるべきか分からない」「別の薬を渡したかもしれない」といった場面では、“すぐ報告・相談”が命を守る判断になります。

専門職と連携することが、“一人では支えきれない安心”を実現します。

コメント