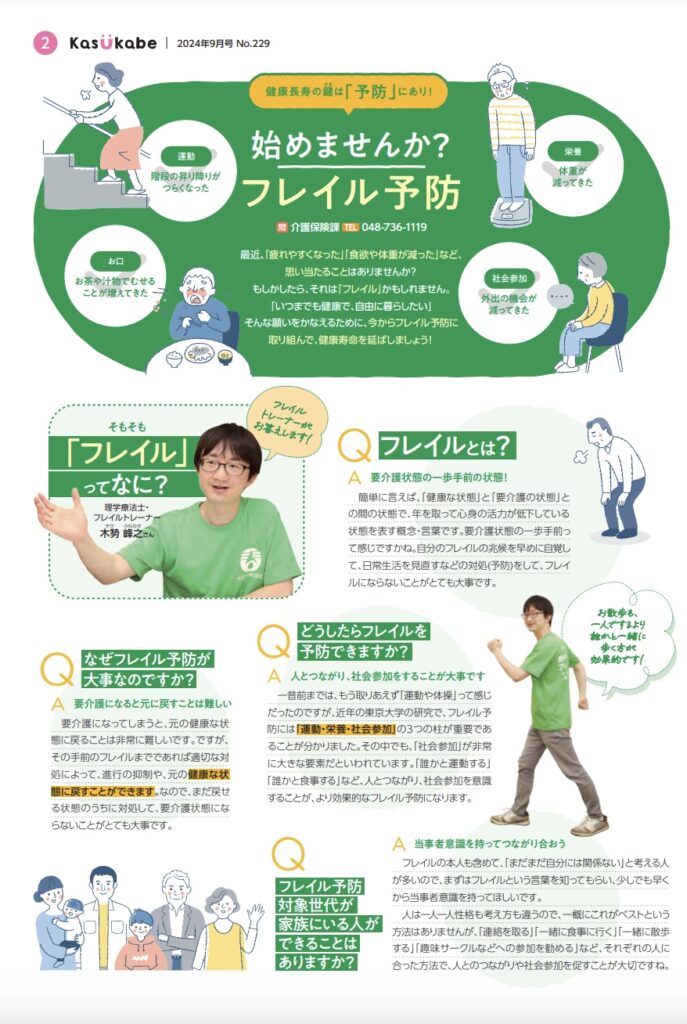

「フレイル」という言葉をご存じですか?フレイルとは、年齢とともに体力や心の力が弱くなり、将来的に要介護になるリスクを高める状態を指します。しかし、適切な生活習慣の改善と早期予防で、このリスクは大幅に減らすことができます。

この記事では、フレイル予防に欠かせない知識と実践方法をわかりやすくご紹介します。今すぐ始められる簡単な対策で、健康寿命を延ばし、活力ある生活を送りましょう。

1. フレイル予防の重要性:なぜ今始めるべきか?

高齢者の介護が必要になる原因とは?

フレイルの予防は早期に始めるべきです。フレイルは高齢者が要介護状態になる大きな原因の一つであり、放置すれば体力や精神的な活力、さらには社会的なつながりが徐々に失われ、最終的には自立した生活が難しくなります。

フレイルは「健康」と「要介護」の間に位置する状態であり、フレイルが進行することで、筋力低下や身体機能の衰えが進み、転倒や骨折といった重大な事故を招きます。

また、フレイルにより精神的な活力も失われ、気力が減退し、外出や社会参加が減ることでさらなる身体的・精神的衰えを引き起こします。フレイルは、最初は軽度の症状であっても、放置すると次第に悪化し、最終的には要介護状態に至る可能性が非常に高いのです。

フレイルは単なる身体の問題だけでなく、精神的な落ち込みや社会的孤立も引き金となるため、日常生活全般に影響を与える多面的な問題として捉える必要があります。

フレイル予防を早期に始めることで、自立した生活を維持し、要介護状態を回避できる可能性が高まります。

フレイルと介護リスクの関係

フレイルは生活習慣の悪化と密接に関連しており、これが介護の必要になるリスクを高める主要な要因です。

理由は、運動不足や栄養不良が筋力や体力の低下を招き、フレイルの進行に繋がるためです。特に、適切な栄養摂取がされていない場合、体重減少や筋肉量の減少が加速し、これにより転倒や骨折のリスクが増大します。

さらに、精神的な面でも、社会とのつながりが希薄になることで、精神的な衰えやうつ症状が発生しやすくなり、これがさらなるフレイルの進行を招くことが知られています。

実際の研究では、フレイル状態にある高齢者は、そうでない人と比べて要介護状態に移行するリスクが約2倍に上昇することが示されています。【1】

さらに、生活習慣の改善を行わなければ、フレイルが急速に進行し、予防のチャンスが失われる恐れがあります。このように、フレイルと生活習慣の関連性は非常に強く、運動や食事、精神的な充実がフレイル予防に不可欠です。

適切な生活習慣の見直しがフレイル予防に直結し、それが介護リスクを軽減する大きな役割を果たすことになります。

2. フレイルとは?その正しい理解と予防のスタート

フレイルの定義と症状

フレイルは身体的、精神的、社会的な機能が全般的に低下する状態であり、早期の予防が必要です。

理由は、フレイルは単なる老化ではなく、特定の症状や兆候が現れる状態を指すためです。具体的には、筋力低下や歩行速度の低下、体重減少、疲れやすさ、そして社会的孤立などがフレイルの代表的な症状として挙げられます。

フレイルが進行すると、これらの要素が互いに影響を及ぼし合い、体全体の機能が弱まり、日常生活が困難になります。

フレイルの症状は初期段階では見逃されやすいですが、これが放置されると、要介護状態に至る確率が著しく高まります。例えば、筋力が衰えることで転倒のリスクが高まり、骨折などの重大な怪我を引き起こすことが多いです。

また、社会的な孤立が進むと精神的な健康も悪化し、さらにフレイルが加速することが知られています。このため、フレイルの初期症状を見逃さず、早期に適切な対応を取ることが重要です。

フレイルを正しく理解し、症状が現れた段階で早めに対策を講じることで、健康な生活を長く続けることが可能です。

65歳から始めるフレイル予防の実践

65歳を迎えたら、すぐにフレイル予防を始めることが重要です。年齢とともに筋肉量が自然に減少し、体力も低下するため、早期の対策が必要です。

高齢になるにつれて体の機能が徐々に低下し、特に筋肉量の減少が顕著になるためです。このため、運動や食事、生活習慣の改善を早い段階から意識的に取り組むことがフレイルの進行を防ぐ鍵となります。

例えば、軽い運動を日常生活に取り入れるだけで、筋力や持久力の低下を防ぐことが可能です。また、栄養バランスの取れた食事を心がけ、特にたんぱく質やビタミン、ミネラルをしっかり摂ることが重要です。

厚生労働省によると、定期的なウォーキングや筋力トレーニングを行うことで、フレイルの進行を遅らせる効果があると言われれいます。さらに、社会参加も重要な要素です。例えば、地域のサークルやボランティア活動に参加することで、精神的な健康を保ち、社会的なつながりを維持することができます。これらの活動は、フレイルの進行を食い止める効果があることが多くの研究で示されています。【2】

65歳を迎えたら、積極的に運動、食事、社会参加に取り組み、フレイル予防を開始することで、健康寿命を延ばすことが可能です。

感染対策の重要性

フレイル予防には感染対策が不可欠です。高齢者は免疫力が低下しやすく、感染症にかかりやすいだけでなく、その影響がフレイルの進行を早める可能性があります。

感染症が高齢者にとって大きな身体的ストレスとなり、体力や筋力の低下を加速させるためです。特に、インフルエンザや肺炎、新型コロナウイルスなどは、高齢者が感染した際に重篤な症状を引き起こしやすく、その回復過程でフレイルが急速に進行することがあります。感染症にかかることで寝たきりになるリスクも高まり、これがさらにフレイルを悪化させる原因となります。

高齢者が感染症にかかった場合、その後の筋力回復にはかなりの時間がかかり、完全には回復しないケースも多いとされています。そのため、感染予防策を日常的に徹底することが重要です。

結論として、フレイル予防には感染対策が欠かせません。 特に、インフルエンザや肺炎球菌のワクチン接種は、高齢者における重症化リスクを大幅に減らすことが示されています。感染症を防ぐことは、フレイル進行を予防するだけでなく、高齢者の健康寿命を延ばすための重要な手段です。

3. フレイル予防に欠かせない3つの要素:栄養・運動・社会参加

栄養の重要性:食べることがフレイル予防の第一歩

フレイル予防には栄養バランスの良い食事が最も重要な要素の一つです。特に高齢者にとって、たんぱく質、ビタミン、ミネラルの摂取が欠かせません。

理由は、加齢とともに筋肉量が減少し、体力が低下していくからです。この筋力の減少は、フレイル進行の主要な要因となりますが、たんぱく質を豊富に含む食事を取り入れることで筋肉を維持し、フレイルの進行を防ぐことができます。

また、ビタミンやミネラルは、免疫力を高め、体の回復力を向上させる役割を果たします。これらの栄養素が不足すると、体の抵抗力が弱まり、感染症にかかりやすくなるだけでなく、体力の低下が加速することがわかっています。

特に高齢者の場合、たんぱく質の摂取量が少ないと筋肉量の減少が顕著になり、フレイルの進行が加速することが確認されています。さらに、たんぱく質に加えて、ビタミンDやカルシウムの摂取が骨の健康に不可欠であり、これによって転倒や骨折のリスクを減らすことができます。また、亜鉛や鉄分などのミネラルは免疫機能をサポートし、感染症に対する防御力を強化します。

フレイル予防のために意識したい栄養素

栄養バランスのとれた食事を摂ることはどの年代でも健康につながりますが、特定の食品に偏らず多様な食品から栄養を取り入れることが大切です。高齢者においてフレイルを予防するために特に意識したい栄養素として、ビタミンD、カルシウム、たんぱく質に含まれる分岐鎖アミノ酸が挙げられます。

ビタミンD

ビタミンDは、筋肉と骨の健康を保つために重要な役割を担っています。一部の魚介類、卵、きのこ等に含まれていて、1日に10~20㎍の摂取が必要です。食品からの摂取のほか、10~15分の日光浴でも体内でビタミンDを作り出すことができます。

カルシウム

カルシウムは骨の材料となるため、骨密度の維持や骨折の予防に有用です。1日700~800mgの摂取と、運動による刺激が必要とされています。

たんぱく質

人の体を構成するたんぱく質は20種類のアミノ酸からなります。その中でも分岐鎖アミノ酸は体内でつくり出すことができない、食事からの摂取が必要なアミノ酸であり、筋肉を作るために必要な栄養素です。具体的には、バリン、ロイシン、イソロイシンの3つの必須アミノ酸のことを指し、BCAA(ビーシーエーエー)とも呼ばれています。これらのアミノ酸は、鶏のむね肉やもも肉、まぐろの赤身やかつお、卵、大豆、牛乳などに多く含まれています。

引用元:公益財団法人 長寿科学振興財団 健康長寿ネット「フレイルと栄養」 2023年8月23日更新

高齢者のフレイルを予防する

低栄養状態では感染症を発症しやすいことが知られています。高齢者では活動量が低下し、食欲が減退することでフレイル(身体的・精神的な脆弱状態)に陥りやすいとされており、これが感染のリスクを増大します。まずは適切なエネルギー量を摂取すること、特にタンパク質を多く摂るように留意してください。また、ビタミン(C、Eなど)やミネラル(カリウム、カルシウム、マグネシウム、リン、鉄、亜鉛など)も大切な栄養素で、新鮮な生野菜や果物に多く含まれています。ラジオ体操など、家の中でもできる運動の工夫も必要です。

引用元:公益社団法人 日本栄養・食糧学会 新型コロナウイルス感染症への栄養面での対処〜日本栄養・食糧学会からのお願い〜

結論として、フレイル予防には毎日の食事にたんぱく質、ビタミン、ミネラルをしっかりと取り入れ、バランスの取れた栄養を意識することが不可欠です。特に「粗食でいい」という誤解は避け、栄養豊富な食事を心がけることで、フレイルの進行を防ぎ、健康な体を維持することが可能です。

運動の大切さ:筋力維持とフレイル予防の関係

フレイル予防に運動は不可欠です。特に筋力維持が重要であり、これによりフレイルの進行を防ぎ、転倒リスクを減らすことができます。

理由は、運動不足が筋肉の衰えを加速させ、フレイル状態を進行させる大きな要因であるためです。高齢になると自然と筋力が低下し、これが放置されると転倒のリスクが増加し、骨折や寝たきりの状態になりやすくなります。逆に、定期的な運動を行うことで筋力が維持され、体力も向上し、日常生活がより快適になります。

健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023によると、週に2〜3回の軽い筋力トレーニングや有酸素運動を取り入れることで、フレイルの進行が大幅に遅れることが示されています。特にウォーキングやスクワットなど、筋肉を強化する運動が有効です。

また、軽いストレッチやヨガなどを行うことで、体の柔軟性を保ち、関節や筋肉の硬直を防ぐこともフレイル予防に役立ちます。運動によって血流が改善されるため、身体活動をほとんど行わない高齢者と比べ、総死亡および心血管疾患死亡のリスクが約30%程度低下することも示されています。

結論として、フレイル予防には毎日の生活に運動を取り入れ、筋力を維持し続けることが重要です。個人差を踏まえ、強度や量を調整し、可能なものから取り組み、今よりも少しでも多く身体を動かすことが重要です。【3】

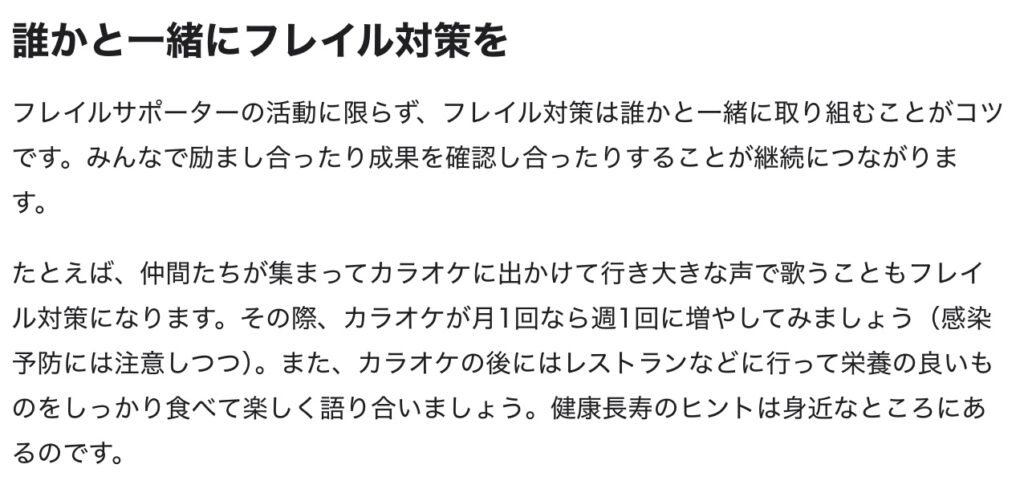

社会参加が健康を支える:つながりがフレイル予防のカギ

社会参加はフレイル予防において重要な要素であり、身体的・精神的健康を維持するために不可欠です。

理由は、社会的なつながりが失われることで、孤独感や精神的な落ち込みが生じ、これが身体的な衰えと結びつき、フレイルを進行させるからです。

高齢者が孤立すると、外出の機会が減り、結果として運動不足や精神的なストレスが増加します。これにより、フレイルが加速し、最終的に要介護状態に至るリスクが高まります。逆に、社会的な活動に積極的に参加することで、精神的な健康が保たれ、身体的な活動も促進されます。

学術論文によると、ボランティア活動などで社会参加の機会を増やすと、社会とのつながりが維持され、認知機能が改善される事が報告されています。更に、運動、栄養と社会参加を含む総合プログラムによっても、社会つのつながり、栄養状態ならびに身体機能が保持され、フレイルや要介護状態へのドミノ倒しを防止できることが報告されています。【4】

結論として、社会参加は精神的・身体的健康を支える大きな力となり、フレイル予防に欠かせない要素です。定期的な活動や他者との交流を意識的に続けることで、心身の健康を保つことができます。

4. フレイルチェック:早期発見のための自己診断方法

簡単セルフチェック!あなたのフレイルリスクは?

フレイルのリスクを早期に発見するためには、セルフチェックが非常に有効です。

理由は、フレイルは初期段階では自覚症状が少なく、進行してから気づくことが多いため、早期発見が重要だからです。初期段階でフレイルを見つけることで、進行を食い止め、対策を講じることが可能になります。セルフチェックによって、現在の自分の状態を客観的に把握し、必要な予防策を早めに取ることができるのです。

チェックポイントとしては、「1日3食きちんと食べていますか」「6ヶ月で2〜3kg以上の体重減少がありましたか」「以前に比べて歩く速度が遅くなってきたと思いますか」など、身体的な変化に注目します。

また、精神的な面では、「毎日の生活に満足していますか」「週に1回以上は外出していますか」という点も重要です。これらの項目に当てはまる場合、フレイルのリスクが高まっている可能性があるため、早めの対策が必要です。

結論として、定期的にセルフチェックを行い、自分のフレイルリスクを早期に把握することが、フレイル予防の第一歩です。早めに自分の状態に気づくことで、適切な予防策を取ることができます。

厚生労働省 令和元年度食事摂取基準を活用した高齢者のフレイル予防事業 「食べて元気にフレイル予防」からチェックリストを無料でダウンロードすることができます。

※ 若年性認知症について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/jakunennseinintisyou-genin-syoujou/

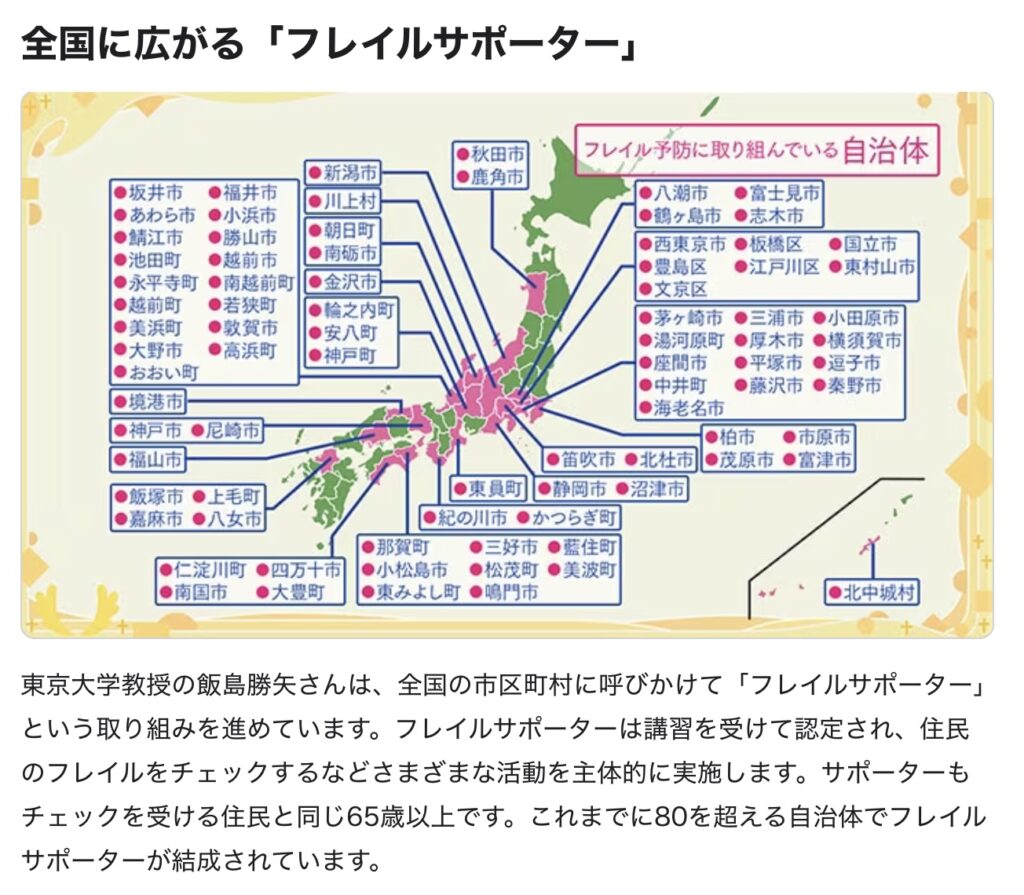

5. 地域と連携して進めるフレイル予防活動

地域で取り組むフレイル予防:みんなで健康を守ろう

フレイル予防には地域全体での取り組みが効果的です。地域活動への参加や自治体との協力により、フレイル予防がさらに強力に進められます。

理由は、個人で行うフレイル予防には限界があり、地域全体での支援やサポート体制があれば、より多くの高齢者が積極的に予防活動に参加できるからです。地域での集まりや運動教室、栄養指導などを通じて、フレイル予防のための知識や実践が広がりやすくなります。また、地域のコミュニティに参加することで、孤立を防ぎ、精神的な健康も向上します。

さらに、地域に根差した運動プログラムや栄養教室に参加することで、フレイルのリスクが大幅に軽減されることも確認されています。地域全体での取り組みは、個人が孤立せず、社会的つながりを持ちながら健康を維持するための有効な手段です。

引用元:NHK きょうの健康 豊かな人生の処方せん 延ばそう!健康寿命 「フレイル予防 全国の現場」 初回放送日:2022年4月4日

引用元:NHK きょうの健康 豊かな人生の処方せん 延ばそう!健康寿命 「フレイル予防 全国の現場」 初回放送日:2022年4月4日

フレイル予防は個人だけでなく、地域全体で取り組むことで大きな効果が得られます。地域活動に積極的に参加し、コミュニティの力を活用することで、健康寿命を延ばし、フレイルの進行を防ぐことが可能です。

自治体との連携でフレイル予防を強化する方法

自治体との連携はフレイル予防を強化するための重要な要素です。自治体が提供するサービスや支援を活用することで、効果的な予防策が実行できます。

理由は、自治体が主導するフレイル予防プログラムやサポートシステムは、個人や家族が手軽に利用できるものであり、高齢者が健康を維持するための重要なリソースとなるからです。

特に、地域包括ケアシステムや、健康診断、フレイルチェックの提供により、早期発見と早期介入が可能になります。また、自治体の協力により、定期的な健康イベントや運動教室、栄養講座など、地域全体でフレイル予防が広がります。

自治体と連携したフレイル予防プログラムに参加した高齢者は、フレイルの進行が抑制され、健康維持率が向上したことが確認されています。また、自治体が提供する包括的なサポートが、孤立しがちな高齢者を社会につなぎ留め、生活の質を向上させる効果があるとされています。

引用元:広報かすかべ No.229 2024年9月1日発行

結論として、自治体の支援を最大限に活用することで、フレイル予防の効果が高まり、地域全体で健康を維持しやすい環境を作り出すことができます。

8. 人生100年時代に向けたフレイル予防の意義と未来

フレイル予防がもたらす健康寿命延伸の可能性

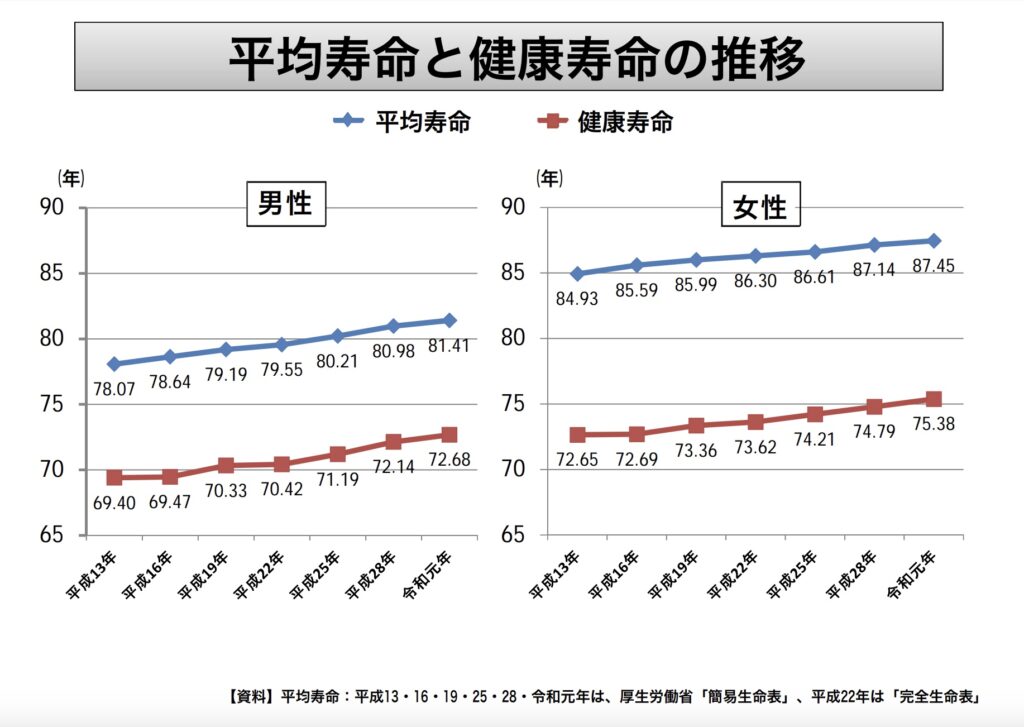

フレイル予防は人生100年時代において、健康寿命を延ばすための鍵となる取り組みです。

理由は、フレイルを予防することで、身体的・精神的な機能を長期間維持し、要介護状態になるリスクを大幅に減らすことができるためです。特に、筋力低下や社会的孤立を防ぐことで、長期にわたり自立した生活を送ることが可能になります。また、医療費や介護費の負担を減らすことにもつながり、個人と社会の両方にとって大きなメリットがあります。

引用元:厚生労働省 第16回健康日本21(第二次)推進専門委員会 資料3-1 令和3年12月20日

結論として、フレイル予防は個人の健康寿命を延ばすだけでなく、社会全体にとっても不可欠な取り組みです。これにより、高齢者がより長く自立した生活を送れる社会が実現します。

未来の高齢社会におけるフレイル予防の役割

未来の高齢社会においてフレイル予防は、持続可能な社会を作り出すための中心的な役割を果たします。

理由は、高齢化が進む中で、医療や介護の需要が増加する一方、フレイル予防を普及させることでその負担を軽減し、より効率的な高齢者ケアが実現できるからです。

フレイルを予防することで、介護が必要となる高齢者の数を減らし、医療費の削減や介護施設の逼迫を防ぐことが可能になります。また、フレイル予防が広がれば、高齢者が地域社会で積極的に活動する機会も増え、社会全体の活力を向上させる効果が期待されます。

学術論文によれば、フレイルの有無別にみた平成29年度の一人当たり平均医療費は、「あり」群が約82万円、「なし」群が52万円と、「あり」群の方が有意に高額であることが示されている。【5】

フレイル予防は未来の高齢社会における課題解決の鍵となり、持続可能な社会の実現に向けて中心的な役割を果たす取り組みとなります。

結論

フレイル予防は、健康寿命を延ばし、質の高い生活を維持するために欠かせない取り組みです。

栄養、運動、社会参加、そして感染予防という4つの柱に基づくアプローチを日常生活に取り入れることで、フレイルの進行を抑え、要介護状態になるリスクを大幅に減少させることができます。

また、自治体や地域との連携を通じて、効果的な予防活動を展開し、未来の高齢社会においても持続可能な生活を実現することが可能です。

フレイル予防に取り組むことで、個人の健康寿命が延び、社会全体の健康にも寄与することができます。

参考文献

牧迫飛雄馬(2017).「老化とフレイル ―早期発見と効果的介入をデータから考える―」『理学療法の歩み』 28 巻. 1 号.P.7 【1】

飯島勝矢 東京大学高齢社会総合研究機構 機構長 未来ビジョン研究センター 教授 「健康長寿に向けて必要な取り組みとは?100歳まで元気、そのカギを握るのはフレイル予防だ」 広報誌『厚生労働』2021年11月号【2】

厚生労働省 健康づくりのための身体活動・運動ガイド 2023 健康づくりのための身体活動基準・指針の改訂に関する検討会 2024年1月 高齢者版【3】

山口県立大学学術情報 「フレイルを予防する社会参加ーフレイルドミノに着目してー」 第14号 大学院論集 通巻第22号 2021年3月【4】

吉田裕人(2018).「科学研究費助成事業 研究成果報告書」『Frailty(虚弱)が医療・介護費用へ及ぼす影響と介護予防の虚弱予防効果の検証』【5】

コメント