若年性認知症は、65歳未満の若い年代で発症する認知症の総称です。働き盛りや子育て期での発症は、経済的問題や家族関係、就労継続など多面的な困難をもたらします。

一般的には高齢者に多いと考えられがちな認知症ですが、若い世代でも進行性の脳機能障害は起こりうち、本人・家族・職場への影響は深刻です。

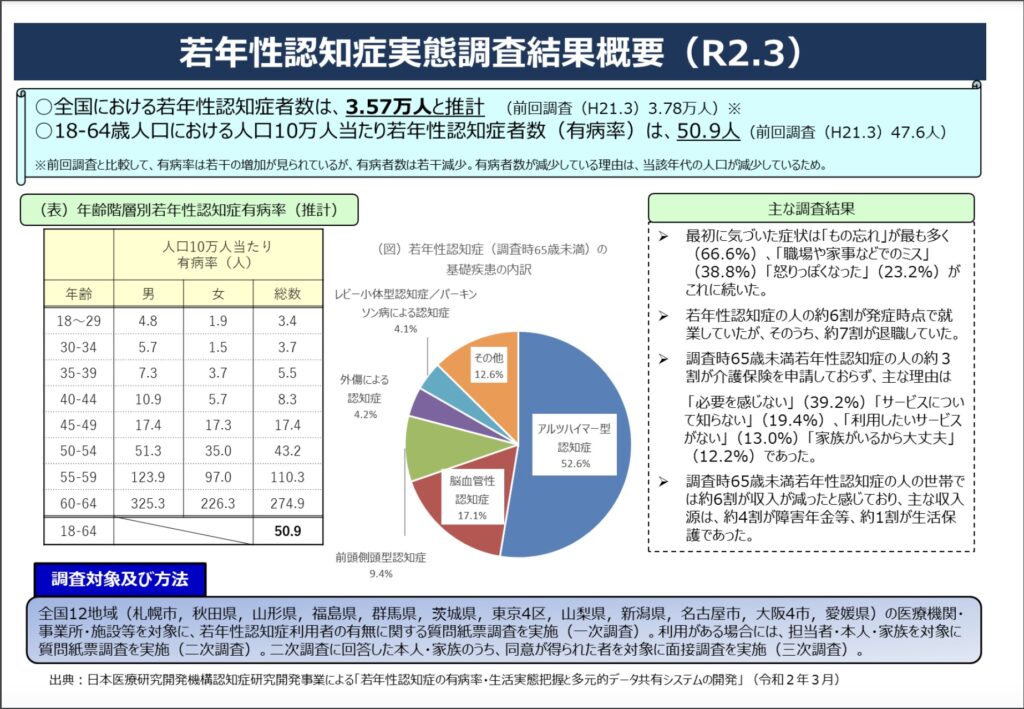

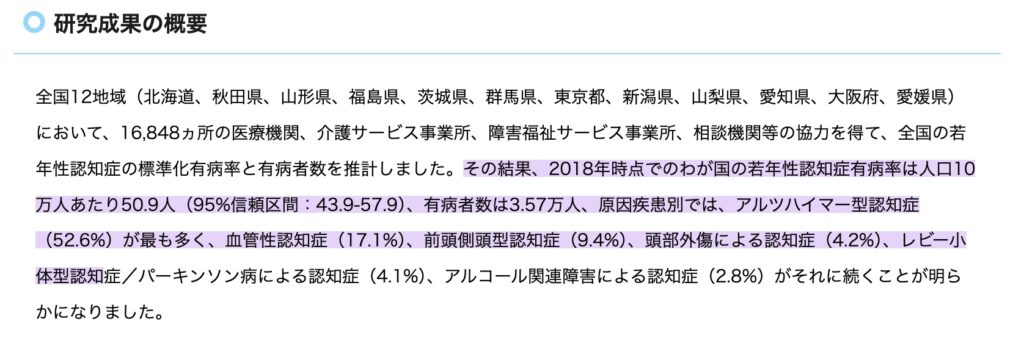

厚生労働省の若年性認知症実態調査結果概要(R2.3)によると、日本では約3万5,700人が若年性認知症と推計され、仕事上の困難や収入減、家族間の負担増が課題になっています。また、若年発症者の男性比率が高く、経済的支え手であることも多く、社会的インパクトが大きいと報告されています。

本記事では、若年性認知症の定義、原因、初期症状から診断・治療法、公的支援制度(障害年金、介護保険、支援コーディネーター、コールセンターなど)までを網羅的かつ科学的根拠に基づいて解説します。

引用元:厚生労働省の若年性認知症実態調査結果概要(R2.3)

【若年性認知症とは?】基本的な定義と高齢発症との違い

発症年齢と若年性認知症の有病率

若年性認知症は「65歳未満で発症する認知症」を指します。

高齢発症の認知症と比べ、家族の生活設計や経済活動への影響が大きいため、社会的な課題となっています。

上記の厚生労働省調査では約3万5,700人が若年性認知症と推計され、全認知症者数の数%程度を占めると報告されています。欧米でも同様に、全認知症患者の5~10%程度が若年性発症とされ(Alzheimer’s Society UK, 2014年報告)、国際的にも注目が高まっています。

つまり珍しくはない存在で、早期発見・早期対応が求められる疾患群です。

若年性認知症と高齢者認知症の違い

症状は類似していますが、若年性認知症は働き盛りの世代が中心で、子育て、住宅ローン、職場での責任など人生設計が大きく崩れやすい特性があります。

経済的打撃、職場トラブル、子育てと介護・看護の両立困難など、若年特有の問題が浮き彫りになります。

日本認知症グループホーム協会やAlzheimer’s Association(米国)による若年性認知症ガイドでは、若年発症者の家族支援や就労支援策が特に重視されていることが報告されています。

高齢者認知症以上に多面的な対策が必須であり、社会的理解が不可欠です。

男女比・患者数の概況

若年性認知症は男性がやや多い傾向にあると指摘されています。

先述の厚生労働省実態調査では、特に血管性認知症やアルコール関連性認知症で男性比率が高いとの報告があります。

性別・原因疾患ごとの特徴を把握することで、より的確な予防・支援策が検討できます。

【若年性認知症の原因】若年発症を引き起こす疾患

アルツハイマー型認知症

若年性認知症の中でも、アルツハイマー型は最も一般的な原因疾患とされます。

アミロイドβタンパク質の異常蓄積による脳神経細胞死が原因で、記憶障害を主症状とします。

東京都健康長寿医療センター研究所の調査(2018)によると、若年性アルツハイマーは全若年性認知症の約50%を占めることが明らかにされました。

早期発見すれば、進行を遅らせる治療薬やリハビリ、生活環境調整が可能です。

引用元:地方独立行政法人 東京都健康長寿医療センター研究所 「わが国の若年性認知症の有病率と有病者数」

血管性認知症

血管性認知症は脳梗塞や出血による血流障害が原因で、若年でも生活習慣病によりリスクが高まります。

高血圧、糖尿病、脂質異常症、喫煙などが脳血管障害を誘発し、若年性認知症に至る可能性があります。

先の調査によると、若年性認知症の原因として、アルツハイマー型認知症に次いで多いことが明らかにされています。

生活習慣改善や早期の脳血管疾患治療が予防・進行抑制につながります。

前頭側頭型認知症(ピック病)

若い世代でも前頭葉・側頭葉の萎縮で人格変化を引き起こす前頭側頭型認知症が発症します。

記憶より行動・感情・言語機能が初期から変化し、周囲が「性格変化」として捉えがちです。

若年発症群で比較的高頻度とされ、アルツハイマー型認知症、血管性認知症に続いて多く、発症平均年齢は約45~60歳と報告されています。

周囲が早期に異常を察知し、専門医受診を行うことで、対応策を検討できます。

【初期症状と進行速度】早期発見・早期対応の重要性

若年性認知症の初期症状

初期症状は物忘れに限らず、集中力低下、判断力低下、言語障害、対人関係の変化など多彩です。

仕事上のミス増加、日常行動の計画性低下などが「疲れ」や「うつ」と誤解され、発見が遅れます。

若年性認知症支援ガイドブック(厚生労働省、改訂5版)にも、初期段階での行動異常に早く気づくことの重要性が強調されています。

チェックリストを活用し、少しでも疑問があれば医療機関受診を検討しましょう。

中核症状とBPSD(周辺症状)

中核症状(記憶・判断力低下)とBPSD(幻覚、妄想、徘徊、抑うつ)両面を理解することが重要です。

特に若年者はBPSDで職場や家庭に摩擦を生みやすく、社会生活への影響が大きくなりがち。

BPSDが若年発症群で重度化しやすい可能性が示唆されています。

専門家の指導により環境調整や適切な薬物療法を行い、生活の安定を図れます。

「認知症かも?」と思ったら:チェックリスト活用

簡易チェックリストは早期発見の第一歩です。

自己評価や家族による観察で、医療機関受診のきっかけを作れます。

東京都福祉局のとうきょう認知症ナビ「自分でできる認知症の気づきチェックリスト」や自治体が提供するオンラインチェックリスト参照が推奨されています。

迷ったらまずチェックし、その結果を持って受診や相談窓口へ。

【診断と受診】専門的な医療機関・診断テストの受け方

診断が遅れる理由と早期受診の必要性

うつ、適応障害、ストレスと誤解され、若年性認知症 診断が遅れがちです。

早期介入で進行遅延や就労支援開始が可能になり、QOL向上につながります。

若年性認知症と診断されるまでに2年以上要するケースも珍しくありません。

少しでも気になれば早期に「もの忘れ外来」等を受診しましょう。

どの医療機関にかかればいい?

認知症疾患医療センターや専門外来が最適です。

専門医がMRI、CT、SPECTなどの画像検査や認知機能テストを総合的に評価します。

日本神経学会や厚労省「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)」では、認知症疾患医療センターでの受診が推奨されています。

地域の認知症支援コールセンター、保健所等に問い合わせて、適切な受診先を探しましょう。

診療科と検査方法

神経内科、精神科、脳神経外科などが対応し、認知機能検査や血液検査、画像検査で総合判断します。

他の疾患との鑑別が重要であり、専門的知識が必要です。

国内外の診療ガイドライン(日本神経学会「認知症診療ガイドライン2017」など)で、標準的な検査項目が明示されています。

信頼できる医療機関で多面的な検査を受けて確定診断を目指しましょう。

コールセンター・相談窓口の活用

若年性認知症コールセンターや地域相談窓口は、情報不足や不安解消の第一歩です。

受診先案内、制度利用方法、家族向けサポートの紹介など、状況に合わせた支援が得られます。

厚生労働省「若年性認知症支援ガイドブック」や各自治体HPに、コールセンター連絡先が掲載されています。

悩みを一人で抱えず、早期に相談機関へアクセスしましょう。

【治療・予防】若年性認知症への対策・新薬情報

治療薬の最新動向と「レカネマブ」

近年、新薬「レカネマブ」などが登場し、アルツハイマー病の進行抑制に期待が寄せられています。

レカネマブ(米国FDA承認、2023年)はアミロイドβ蓄積を抑え、進行を遅らせる可能性が示されています。

NEJM(2022)に掲載された第III相試験(Clarity AD試験)結果では、レカネマブが軽度認知障害~軽度認知症患者の認知機能低下を有意に抑制したと報告されています。

医師と相談し、最新の治療選択肢を検討してください。

生活習慣の改善や予防策

禁煙、適度な運動、バランスの良い食事、社会活動参加などは発症リスク低減に役立ちます。

血管性リスクを下げることで認知症発症リスクが低減し、脳機能を保ちやすくなります。

医療介入と並行して、日常生活の見直しも積極的に行いましょう。

若年性認知症は完治するのか?進行抑制への取り組み

現状、根本的な完治は難しいですが、進行を遅らせ、生活の質を維持することは可能です。

薬物療法、リハビリテーション、環境調整、家族支援の統合的アプローチが有効です。

Alzheimer’s & Dementia や日本認知症学会雑誌には、非薬物療法(音楽療法、運動療法、作業療法)がQOL改善に寄与するエビデンスが蓄積されています。

早期診断・早期対応で、できる限り豊かな日常生活を延長しましょう。

【就労・生活支援】社会的課題と利用できる制度・施設

就労・収入問題

若年性認知症発症後、仕事上のミス増加や能率低下で離職や収入減が起こりがちです。

収入源が途絶えると家計・家族計画が崩壊し、精神的ストレスも増大します。

実態調査では、診断後に約半数が就労継続に困難を抱えたと報告されています。

雇用主・人事部・労働組合と連携し、働き方の見直しや職場内理解を推進しましょう。

障害年金・障害者手帳・公的介護保険制度

障害年金や障害者手帳、介護保険制度を利用することで経済的・介護面の負担が軽減されます。

申請には医師の診断書や審査が必要ですが、認定されれば各種サービスを受けやすくなります。

厚生労働省「若年性認知症支援ガイドブック」に、具体的な申請手続きや活用事例が詳しく記載。

早めに情報収集し、専門家や相談窓口の助言を得て制度活用を検討してください。

専門的施設・サービスの現状

若年性認知症専門のグループホームや就労支援サービス、認知症カフェが増えています。

若い世代特有のニーズ(社会参加意欲、子育て継続など)に対応した施設が求められています。

各自治体の福祉課やNPO団体(例:認知症の人と家族の会)HPで、若年性特化型サービス情報を提供。

地域資源を積極的に探索し、最適な支援を活用しましょう。

支援コーディネーター・コールセンター・家族会とのつながり

若年性認知症支援コーディネーター、コールセンター、家族会は情報共有と心理的支えの場です。

専門知識や同じ経験を持つ家族との対話で、不安軽減や有効な対策発掘につながります。

若年性認知症コールセンター(※「若年性認知症支援センター」等の公式サイト参照)で無料相談が可能。家族会や交流会情報は「認知症の人と家族の会」HPに掲載。

積極的にネットワークを形成し、社会的孤立を防ぎましょう。

家族関係への影響と家族支援

家族は経済負担、介護負担、感情的ストレスに直面します。

カウンセリング、家族会での交流、レスパイトケア利用は心理的安定につながります。

家族向けサポート活用で、共倒れを防ぎ、良好な家庭環境を維持しましょう。

【社会参加・情報資源】若年性認知症の方と家族が利用できるツール

リーフレット・ハンドブック・ガイドブック

公的機関が発行する資料は信頼性が高く、正確な情報源となります。

制度利用手順や受診方法、支援先情報が網羅され、迷いを減らせます。

「若年性認知症ってなんだろう」(改訂5版)、「若年性認知症ハンドブック」(平成29年11月改定)、「若年性認知症支援ガイドブック」(改訂5版)は厚労省HPや自治体窓口で入手可能。

まずはこれら基本資料を確認し、自分に合った対策を練りましょう。

支援相談窓口・研修会・交流会

専門相談窓口や研修会、交流会は、知識共有と心の支えになります。

最新情報や他者の成功事例から学ぶことで、対策が立てやすくなります。

自治体主催の研修会、NPO団体運営の「認知症カフェ」、若年性認知症交流会情報は、各都道府県や「若年性認知症コールセンター」HPで確認可能。

積極的に参加し、有益な情報や人的ネットワークを得てください。

各種相談先一覧と利用のポイント

相談先リストを手元に用意し、必要時にすぐ連絡できるようにしましょう。

緊急時や新たな問題発生時に、迅速な対応が可能になります。

「若年性認知症支援センター」「認知症疾患医療センター」一覧は厚労省HP・自治体HPで公開。

行動を後回しにせず、いつでもアクセスできる安心感を確保してください。

記事終了後の補足(CTA)

・若年性認知症コールセンター:初回相談や適切な受診先紹介に役立ちます。(厚労省HP、各自治体HP参照)

・支援コーディネーター・家族会:当事者や家族が安心して情報交換できる場が各地に存在します。「認知症の人と家族の会」などで情報収集可能。

・関連冊子・ハンドブック:

- 「若年性認知症ってなんだろう」(改訂5版)

- 「若年性認知症ハンドブック」(平成29年11月)

- 「若年性認知症支援ガイドブック」(改訂5版)(※2)

厚生労働省や自治体、認知症関連団体のWebサイトで配布情報を確認してください。

一人で悩まず、社会資源や専門知識を最大限活用しましょう。早めの行動が、より良い生活環境と安心した未来につながります。

コメント