介護保険制度の中核として、利用者やそのご家族に寄り添い、多様なサービスや制度をつなぐケアマネジャー(以下、ケアマネ)。しかし近年、「ケアマネ 限界」「ケアマネ うつ病 多い」「居宅ケアマネ 辛い」などのキーワードが検索されるほど、過酷な労働環境に苦しむ声が増えています。

この記事では、これからケアマネを目指そうとしている方や、すでにケアマネとして奮闘している方に向けて、その実態や原因、そして具体的な解決策を包括的に解説します。科学的データや現場の声を取り入れながら、「自己犠牲では続けられない」と言われるほど厳しい現状を紐解き、ケアマネ自身が自分を守りながら、よりよい働き方を模索するためのヒントをご提供します。

介護業界の未来を支えるためにも、ケアマネの抱える問題に目を向け、今こそ「ケアマネ なくなる」という最悪の事態を回避する知恵と力を集結させましょう。

はじめに

ケアマネは、介護保険制度の要として利用者を支える存在でありながら、「限界を感じる」「もう辞めたい」と思うほどの負担を強いられるケースが増えています。これにより、精神的にも肉体的にも疲弊し、なかには「ケアマネ 辞めてよかった」と語る元ケアマネも少なくありません。

その背景には、

介護労働安定センター「令和5年度介護労働実態調査」(※1)によると、ケアマネの平均年齢は53.6歳で、60代以上のケアマネが3割を超えています。さらに、厚生労働省の「介護給付費等実態調査」(※2)でも、要介護(要支援)認定者が年々増加傾向にあり、ケアマネ一人あたりの担当件数がオーバーしやすい状況になりつつあります。

「居宅ケアマネ 辛い」「ケアマネ うつ病 多い」といった現状は、社会的にも見過ごせないレベルに達しています。にもかかわらず、ケアマネは利用者の自立支援や生活の質の向上に不可欠な存在です。本記事では、ケアマネが直面する具体的な課題と、その解決策、そして今後のキャリア展望を一挙に紹介していきます。

※1 参考資料:介護労働安定センター 令和5年度介護労働実態調査 資料編 P.13

※2 参考資料:厚生労働省 令和5年度 介護給付費等実態統計の概況 受給者の状況 P.1

ケアマネージャーの仕事とは?どこまでしてくれるの?

介護保険制度におけるケアマネの役割

ケアマネ(介護支援専門員)は、要介護認定を受けた方(要支援・要介護)に対してケアプランを作成し、必要な介護サービスをコーディネートする専門職です。具体的には下記のような業務を担当します。

「ケアマネージャーはどこまでしてくれるの?」の疑問

しばしば「ケアマネだから何でもやってくれる」と期待されることがあります。しかし、実際にはケアマネの主な役割はあくまでも「調整とプランの作成・モニタリング」です。身体介護や生活援助などを直接行うわけではなく、それらの専門家(ヘルパーや看護師、リハビリ職など)を手配し、連携するのが業務の中心となります。

一方で、制度や地域資源が不足しているエリアでは、ケアマネが「家族代わり」のように動かざるを得ないケースもあり、本来の業務を超えた負担を負うことが珍しくありません。その結果、書類仕事に追われてコミュニケーションの時間が足りなくなるだけでなく、個人のプライベートまで侵害されてしまうことがあります。

※ 介護職の転職を成功させる方法について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/careworker-jobchange/

ケアマネが限界を感じる理由・背景

業務量・書類作成の多さ

ケアマネの担当者数は、厚生労働省が示す「居宅介護支援事業所の管理者1人あたりの標準的な担当人数=おおむね35人程度」という目安があります。しかし、現場では40~50人を超える利用者を抱えることも少なくありません。

これらが日々の業務として重なり合い、「書類とにらめっこしているだけで一日が終わる」という悲鳴を上げるケアマネも多いのが実情です。

日本介護支援専門員協会の調査(※3)によれば、「業務量が多く業務時間内に終えることができない」「休日出勤や時間外労働が当たり前になっている」といった声が多数報告されています。現行制度では、ケアマネが書類業務に時間を取られ、最も大切な利用者との面談・アセスメントに十分な時間を割けないジレンマが常態化しているのです。

※3 参考資料:日本介護支援専門員協会 居宅介護支援事業所に勤務する介護支援専門員の人材確保に関する実態調査報告書2024年 P.17

クレーマーや支援困難事例への対応

現場では、利用者やご家族とのトラブル・クレーム対応が避けられません。特に、以下のようなケースはケアマネの負担を大きくします。

ケアマネは本来、介護保険の専門家である一方で、社会資源の幅広い知識や法律的観点が求められる場面も多々あります。結果的に、制度の範囲外の対応まで求められ、負担が雪だるま式に増大。「ノイローゼ寸前」「ケアマネ うつ病 多い」といった言葉が検索される背景には、こうした現場の苦悩があります。

単身高齢者の増加

特に単身の高齢者が増えている現代では、家族代わりのように24時間体制で見守りや緊急対応を求められるケースも。地域包括支援センターの協力や自治体の支援が得られにくい地域では、ケアマネ一人が抱える役割が大きくなり、一層の負担増へとつながっています。

給与・処遇の問題

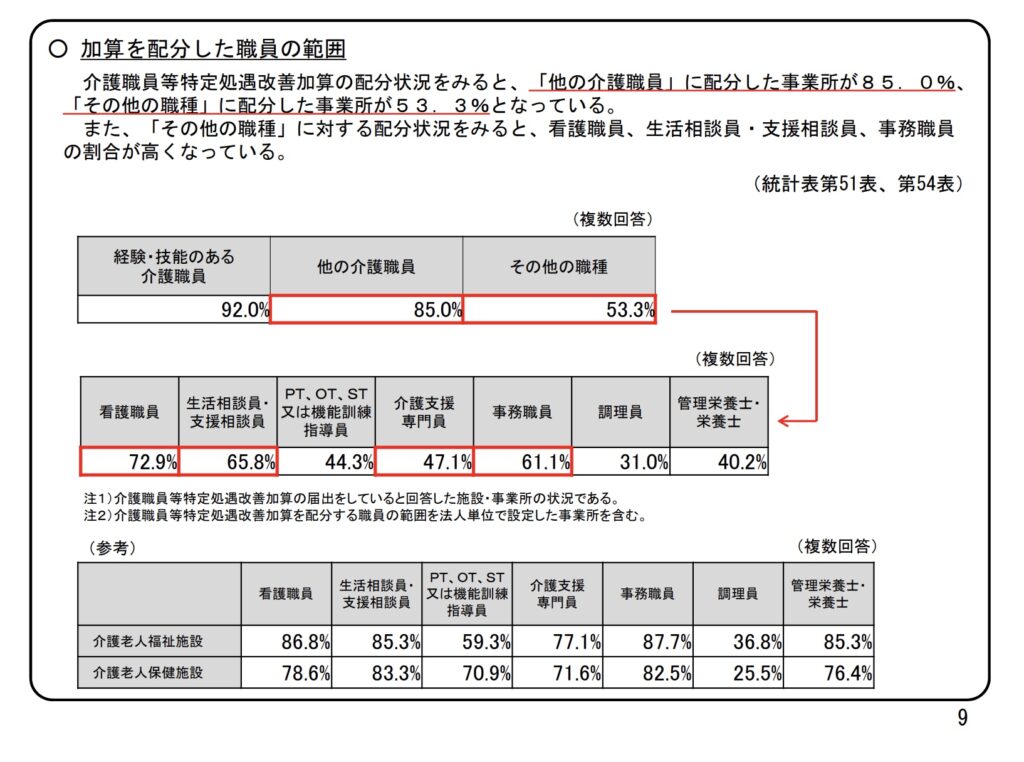

介護業界では人材不足が深刻化しており、処遇改善のために「特定処遇改善加算」などの制度が設けられています。しかし、ケアマネは直接介護サービスを行う立場ではないため、処遇改善加算の対象外になるケースが多いのが現状です。その結果、以下のような逆転現象が起きることがあります。

厚生労働省「令和3年度介護従事者処遇状況等調査結果」によると、処遇改善加算によって介護職員の賃金は上昇傾向にある一方、ケアマネの賃金上昇は緩やか、または据え置きと回答した事業所も少なくありません。業務量や責任の重さは増すのに、十分な報酬が得られない状態が「ケアマネ しんどい」「ケアマネ 辞めてよかった」などの声につながっているのです。

引用元:厚生労働省 令和3年度介護従事者処遇状況等調査結果の概要 P.9

人材不足・高齢化するケアマネの現場

ケアマネの平均年齢が50代後半という実態は、今後の人材確保を危惧させる大きな要因です。さらに、ケアマネ資格取得には「実務経験5年以上」といった条件があるため、若手がすぐには育たないという構造的な課題も抱えています。

当施設でも若手の介護職員は、「夜勤手当分がなくなると厳しい」という理由から、ケアマネへのキャリアパスを見送る場合が少なくありません。

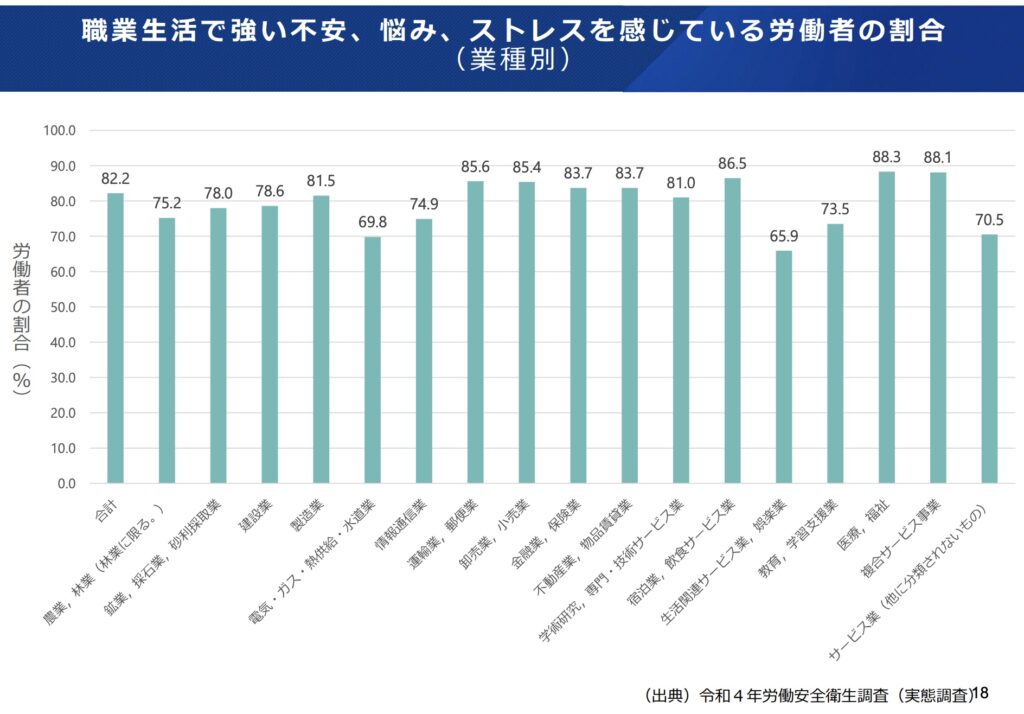

3-5. 精神的ストレスと健康問題

こうした要因が重なり、ケアマネのうつ病やメンタルヘルス不調が問題視されています。厚生労働省「令和4年労働安全衛生調査」では、医療・福祉分野のストレスレベルは他業種よりも高い傾向にあると報告されています。

引用元:厚生労働省 第1回 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会 資料2 P.18 令和6年3月29日

ケアマネに向いている人・向いていない人

「ケアマネ 限界」「居宅ケアマネ 辛い」などの現状は厳しいものの、やりがいを感じながら長く活躍しているケアマネも多数存在します。どのような人がケアマネに向いており、どのような人が不向きなのでしょうか?ここでは、その特徴を詳細に解説します。

ケアマネに向いている人

ケアマネに向いていない人

ケアマネが辛いとき・限界を感じたときの解決策

「ケアマネ 限界」と感じる前に、あるいはすでに切羽詰まっている場合でも、以下の対策を行うことで状況を改善できる余地があります。特に長期的にケアマネを続けたいと考える方は、一度立ち止まって自分の働き方や環境を見直してみることが大切です。

今の職場で改善できることを考える

転職や仕事のフィールドを変える

突然辞めるのは避け、計画的に行動する

ケアマネの仕事が好きで続けたい人のための対策法

ここでは「辞める」選択肢を取る前に、ケアマネの仕事自体を好きで続けたいと考えている人に向けて、より詳しい方法を提案します。やりがいを持ち続けながら、自己犠牲に陥らない働き方を模索してみましょう。

現在の状況・心境を客観視する

ケアマネになった理由・利点を再度確認する

「人生の最期に『良かった』と言ってもらえる」ことや「自分の提案で利用者の生活の質が向上する」など、ケアマネならではの喜びを改めて思い返します。

仕事とプライベートを上手に切り替える

知識とスキルを常に向上させる

施設内で相談相手を見つける

社内間で異動する

同じ法人内に特養や老健、デイサービスなど複数の施設を運営している場合は、「施設ケアマネ」へ異動するなど、働くフィールドを変えることで新たなモチベーションや働きやすさを得られるケースがあります。

ケアマネが楽な職場に転職するためのポイント

「ケアマネ 足りない」時代とはいえ、すべての職場が激務とは限りません。以下の条件を押さえておくと、比較的働きやすい職場を見つけやすくなります。

ケアマネの人数が多い職場を選ぶ

教育体制や職場の雰囲気

休日や残業、インセンティブなど条件確認

訪問の範囲と手段

職場の方針や理念

ケアマネージャーに関するよくある質問(Q&A)

ケアマネージャーの仕事って大変なの?

介護保険制度の要となる役割を担うため、責任や業務量は非常に大きいです。「ケアマネ 限界」と感じる方が増えているのも事実。ただし、その分、利用者から「あなたがいてくれて本当に助かった」「ケアプランを作ってもらって、生活が楽になった」と感謝されるやりがいも大きいです。

ケアマネージャーの仕事がうまくいかず自信喪失しています…

一人で抱え込まず、上司や同僚ケアマネ、地域包括支援センターなどに相談することが大切です。職場全体で解決策を模索したり、事例検討会に参加して他のケアマネの視点を学ぶことで、視界が開けることがあります。

ケアマネージャーの仕事の将来性は? 資格廃止の噂は本当ですか?

高齢化は進んでおり、要介護認定者数は増加傾向にあるため、ケアマネの需要は今後も高まり続けるでしょう。地域包括ケアシステムの推進において重要度が増しています。

50代未経験でもケアマネになれる?

介護福祉士などの国家資格と実務経験5年以上といった条件をクリアし、ケアマネ試験に合格すれば50代でも就業は可能です。実際に中高年から転身して活躍している方も多数います。

ケアマネに向かない人はどんな人ですか?

柔軟性がなく、「自分の考えが絶対」と押し通すタイプや、コミュニケーションが苦手で対人トラブルを起こしやすいタイプは不向きです。また、書類業務が嫌いすぎると続けるのが難しくなる場合もあります。

ケアマネジャーのやめどきはいつ?

業務が原因で健康を害するほど追い詰められていたり、人間関係や職場環境が改善不能なほど悪化している場合は、早めに退職も視野に入れるべきです。計画的に上司へ相談し、後任への引き継ぎを円滑に行うことで、利用者への影響を最小限に抑えることができます。

まとめ

ケアマネは、介護保険制度を支える重要な専門職でありながら、過酷な労働環境にさらされることが多く、「自己犠牲では続けられない」と言われる現状があります。にもかかわらず、介護サービス利用者にとっては欠かせない存在であり、「ケアマネがなくなる」ような事態は社会全体にとって大きな損失となるでしょう。

その理由として、

などが挙げられます。介護労働安定センター「令和5年度介護労働実態調査」で示されたように、ケアマネの平均年齢は53.6歳で、60代以上が3割を超えるという結果からも、今後さらに人材不足が深刻化する恐れがあると指摘されています。厚生労働省や日本介護支援専門員協会の調査でも、一人で40~50名を抱えるケアマネの事業所実態が報告されており、書類業務の多さと対人対応の負担が重くのしかかっています。

それでも、ケアマネ自身が健康を守り、適切にスキルアップしながら働き続けるためには、職場環境の見直しや制度改善はもちろん、ケアマネ個人のセルフマネジメントや周囲との連携が欠かせません。もし「ケアマネ しんどい」「ケアマネ 限界」と感じるようであれば、早めに転職や休職を含めた具体的な行動を起こすことも重要です。

「ケアマネ なくなる」ことがないよう、社会全体がケアマネをサポートし、当事者も自己犠牲の連鎖を断ち切る取り組みを加速させる必要があります。

【あとがき】

本記事では「ケアマネ うつ病 多い」「居宅ケアマネ 辛い」といった厳しい現実を中心に取り上げましたが、その厳しさゆえに生まれる「人の役に立っている」という手応えも、ケアマネならではの大きな魅力です。

多くのケアマネが感じるやりがいを活かしながら、いかに無理なく働き続けられるか。これは単に「個人の問題」ではなく、社会全体で取り組むべき課題と言えるでしょう。国や自治体、事業所、そしてケアマネ自身が変わることで、利用者にとっても、ケアマネにとってもより良い介護環境を築くことができます。

今後も介護保険制度は変革を続けると考えられます。そのなかでケアマネの重要性はますます増す一方です。「自己犠牲では続けられない」からこそ、適切に休息をとりながら、専門性を高め、利用者の生活を支える一助になりましょう。あなたがケアマネとして歩む道が、より多くの人の生活の質を高めることにつながるはずです。

コメント