「また我慢しないといけないのか…」──そんな声をよく聞きます。介護現場におけるカスタマーハラスメント(通称:カスハラ)は、今や介護職員の9割近くが経験していると言われる深刻な社会問題です。

本記事では、介護職員が日々直面するカスハラの実態を、具体的な被害事例とともに紹介し、現場で「我慢しない勇気」を持つための対処法や支援体制について解説します。

引用元:yahooニュース ABEMAITMES 9割の介護士「経験あり」“カスハラ被害”の実態は?当事者「バカ女!と言われたり、杖で叩かれたり…」 業界特有の実情どう対策? R`7.6.8

そもそも「カスタマーハラスメント」とは?

カスタマーハラスメントの定義と問題点

介護現場で日常的に発生している「カスタマーハラスメント(以下、カスハラ)」は、単なる苦情対応とはまったく異なります。カスハラとは、正当なサービスの要望を超えて、職員に対して暴力や暴言、過剰な要求などを繰り返し行う迷惑行為です。

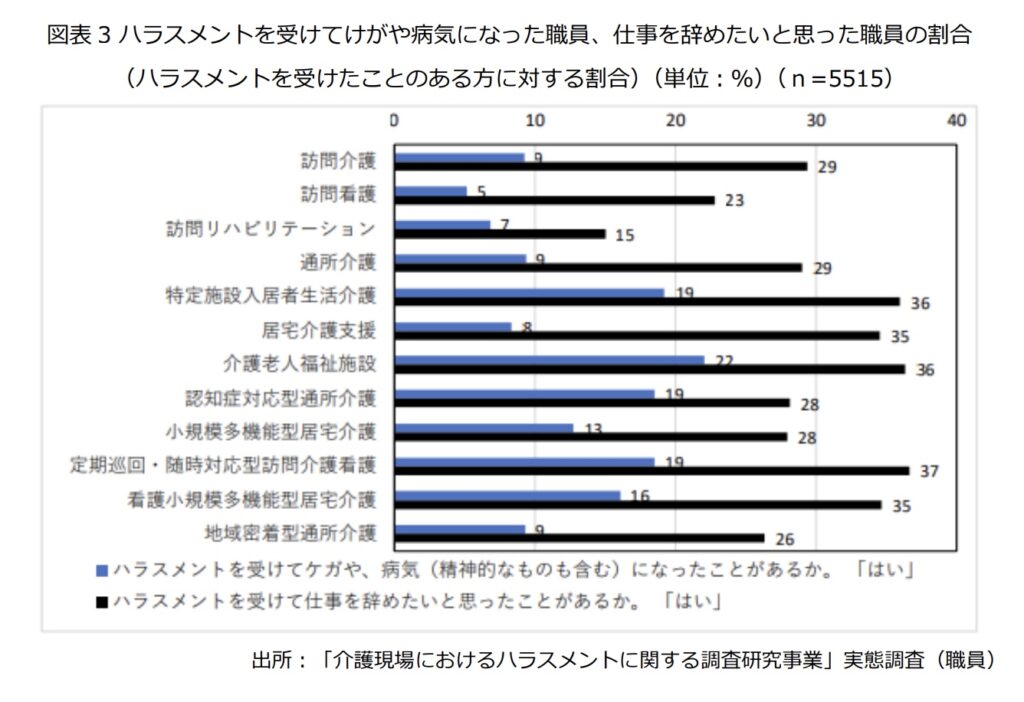

カスハラが問題視されるのは、それが介護職員の離職や心身の不調を引き起こす深刻な原因となっているためです。厚生労働省や介護労働安定センターの調査でも、カスハラを受けた職員の中には「辞めたい」と感じる割合が高く、またうつ症状や睡眠障害を訴えるケースも報告されています。

例えば、「無能」「税金泥棒」と日常的に罵倒される、あるいは入浴介助中に身体を触られるなど、職員としての尊厳を踏みにじられる行為が繰り返されると、通常の業務遂行が困難になります。それにもかかわらず、これまで「利用者第一」という考えのもと、職員が我慢する構造が温存されてきました。

カスハラとクレームの違いを明確にし、「これは理不尽なハラスメントだ」と現場が認識することが、職員を守る第一歩です。そして、施設として毅然と対応するための方針や支援体制の整備が不可欠です。

介護現場におけるカスハラの特徴

カスハラが介護業界で特に深刻な問題となっている理由は、その特徴が他業界と比べて複雑かつ長期的であるためです。介護職員は、利用者本人だけでなく、その家族や関係者とも密接に関わる業務を担っています。

まず、認知症を患う利用者からの暴言や暴力は頻繁に発生します。被害妄想から「金を盗んだ」「勝手に入った」などと怒鳴られたり、身体を引っ掻かれたりするケースもあります。これは認知機能の低下による行動ですが、職員の身体的・精神的なダメージは少なくありません。

また、利用者の家族による過剰な要求や責任追及もカスハラの大きな一因です。例えば「親が痩せたのはお前のせいだ」「洗濯物のたたみ方が気に入らない」といった要求が日常的に寄せられ、対応を少しでも誤ると「上に言うぞ」「訴える」と脅されることもあります。

さらに、介護サービスは医療とは異なり、利用契約の解除が簡単ではありません。事業所側も利用者側も「簡単には切れない関係」にあるため、現場職員が「我慢し続けるしかない」と感じてしまいやすい構造的な問題もあります。

このような介護現場特有のカスハラの特徴を理解し、適切な対策と職員への支援体制を構築することが、現場を守るカギになります。

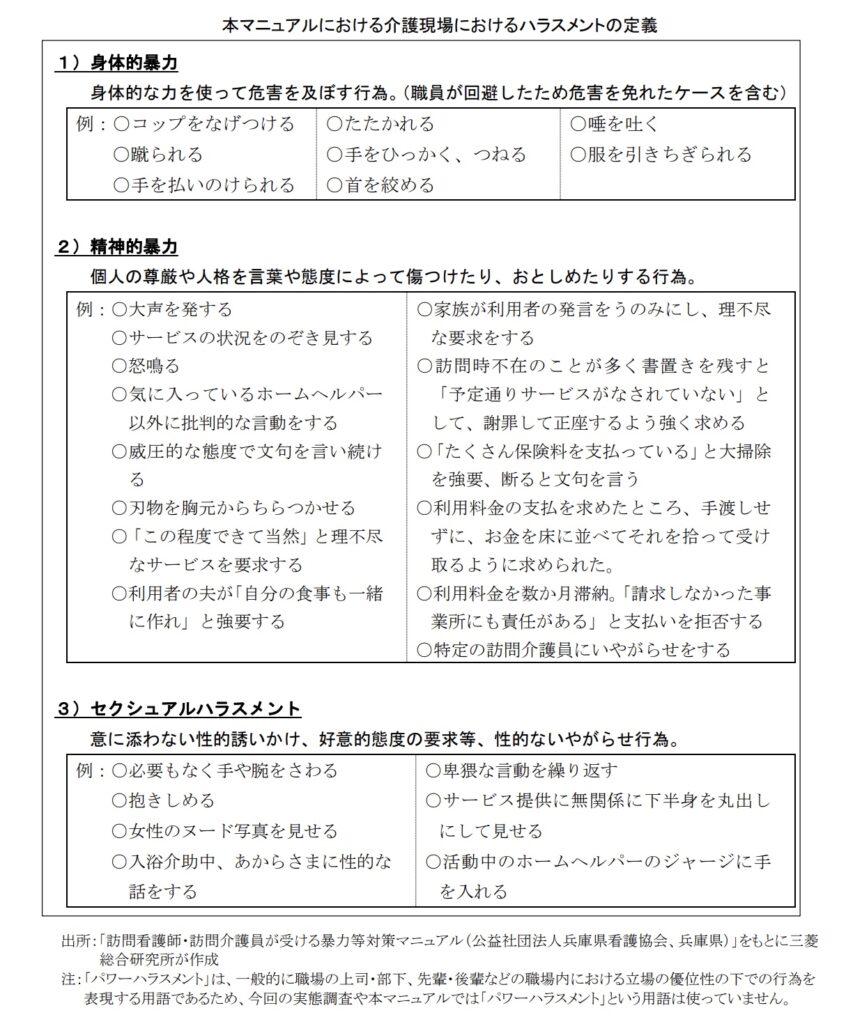

引用元:厚生労働省 介護現場におけるハラスメント対策マニュアル H31.3 P.7

※ 介護現場でのカスタマーハラスメントについて詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/customerharassment/

介護職員の9割が経験?よくあるカスハラ事例7選

【暴力】歩行介助中に殴られた:利用者からの意図的な暴力と介護職員の防衛線

介護現場では、利用者から職員に対する「意図的な暴力行為」が問題となることがあります。たとえば、歩行をサポートしている際に「うるさい!勝手に触るな」と怒鳴られ、手で突き飛ばされる、肘で小突かれるなどの行為です。なかには、明らかに敵意や不満をもって故意に暴力をふるうケースもあり、これらはカスタマーハラスメントに該当します。

一方で、同じような暴力行為でも、認知症などの認知機能障害によって引き起こされる行動については、厚生労働省の「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」において、原則としてカスハラとは見なさないという立場が示されています。つまり、「認知症の症状として起こった暴力」は、責任の所在や意図の有無の観点から区別されるのです。

しかし、暴力の対象となった職員にとっては、その原因が認知症によるものであれ、意図的なものであれ、身体的・精神的苦痛に変わりはありません。現実には、認知症利用者からの暴力に悩み、恐怖心や無力感を抱えている職員は非常に多く存在します。

介護職員が「これはカスハラじゃないから仕方ない」と我慢を強いられるのではなく、「どんな状況でも自分の安全と尊厳は守られている」と感じられる職場づくりが求められています。

【暴言・人格否定】「無能」「税金泥棒」と日常的に罵倒される

利用者からの言葉の暴力も深刻です。「お前は無能だ」「税金泥棒」といった言葉を毎日のように浴びせられることで、職員の自尊心は大きく損なわれます。

こうした発言は、職場での人間関係やモチベーションに悪影響を与えるだけでなく、精神的な健康被害にもつながります。実際に、鬱症状を訴える職員も少なくありません。

介護の現場では「利用者に言われるのは仕方がない」という空気が残っていますが、人格を否定する言動は明らかにハラスメントです。施設として「それはカスハラである」という明確な判断基準を示す必要があります。

【セクハラ】異性介護時に胸を触られる

異性介助においては、セクシャルハラスメントのリスクも高くなります。入浴介助中に「いい身体してるな」「触れていたい」といった発言をされる、腰や胸に手を伸ばされるなどの事例も報告されています。

性的な言動や接触は、職員の尊厳を傷つける深刻な問題です。たとえ利用者が高齢であっても、冗談や加齢に伴う反応として済ませるべきではありません。

事業所は、セクハラに該当する行為について具体例を提示し、職員が「我慢すべきでないこと」を認識できる体制づくりを進めるべきです。

【家族の恫喝】「うちの親が痩せたのはお前らのせいだ!」

介護現場では、利用者本人だけでなくその家族からのカスハラも多く報告されています。中でも、介護の成果が思うように出ないときに施設職員へ責任を押しつけるような恫喝は、精神的なプレッシャーが非常に大きいです。

ある施設では、高齢の利用者が食欲低下によって体重が落ちたことに対し、家族が「うちの親が痩せたのはお前らのせいだ」と毎週怒鳴り込んできました。管理者が説明しても聞き入れられず、「保健所に通報する」「損害賠償を請求する」と脅迫を繰り返す状況が続きました。

このような恫喝は、業務に集中できないだけでなく、職員の心をむしばみます。対応記録を残し、複数の職員で対応する・外部機関に相談するなど、施設全体での対処が重要です。

【強制労働的要求】エアコン掃除を強要される

訪問介護では、介護職員が家庭内に入るため「なんでも屋」と誤解されやすく、契約外の業務を強要される事例が後を絶ちません。

あるヘルパーは、訪問先で「エアコンのフィルターも掃除しておいて」と言われました。丁重に「サービス範囲外です」と説明したところ、「じゃあ別の人に替えろ」「態度が悪い」と怒鳴られ、その後も冷たい態度を取られるようになったといいます。

これは、介護サービスの内容を無視した「強制労働」であり、明確なカスハラです。施設としては、訪問介護の契約内容を文書で再提示し、必要であればサービス提供責任者が直接対応するなど、毅然とした姿勢が求められます。

【監視・束縛】スマート機器による常時監視

最近では、ICT機器やスマートスピーカー、カメラなどを活用した「監視型カスハラ」も増えています。行動の一挙手一投足が録音・録画され、細かい失言や手順ミスを根掘り葉掘り指摘されるケースもあります。

ある家族は、職員と利用者の会話を常時録音しており、「ため口を使った」「水の出し方が雑だった」など、毎日のようにクレームをつけてきました。職員は常に「誰かに見張られている」という圧迫感に苦しみ、精神的に不安定になっていきました。

カメラの設置そのものは違法ではない場合が多いですが、職員のメンタルヘルスを守るためには施設が介入し、「過剰な監視は業務妨害にあたる可能性がある」ときちんと伝える必要があります。

【報復的カスハラ】虐待通報後に逆恨み

介護職員が正当な判断で「虐待通報」などを行った場合でも、その後に逆恨みから報復的なハラスメントを受ける事例があります。

あるケアマネジャーは、利用者の身体に複数のアザが見られたことから、地域包括支援センターに通報しました。ところが後日、利用者家族が激怒して施設に乗り込み、「勝手に通報するとは何事か」「損害賠償を請求する」「このケアマネを解雇しろ」と執拗な謝罪と責任追及を求めてきました。

これは職務上の義務を果たしたことに対する明らかな報復行為です。施設は、通報の正当性や記録の保管状況を確認し、場合によっては弁護士を交えて対応すべき事案です。

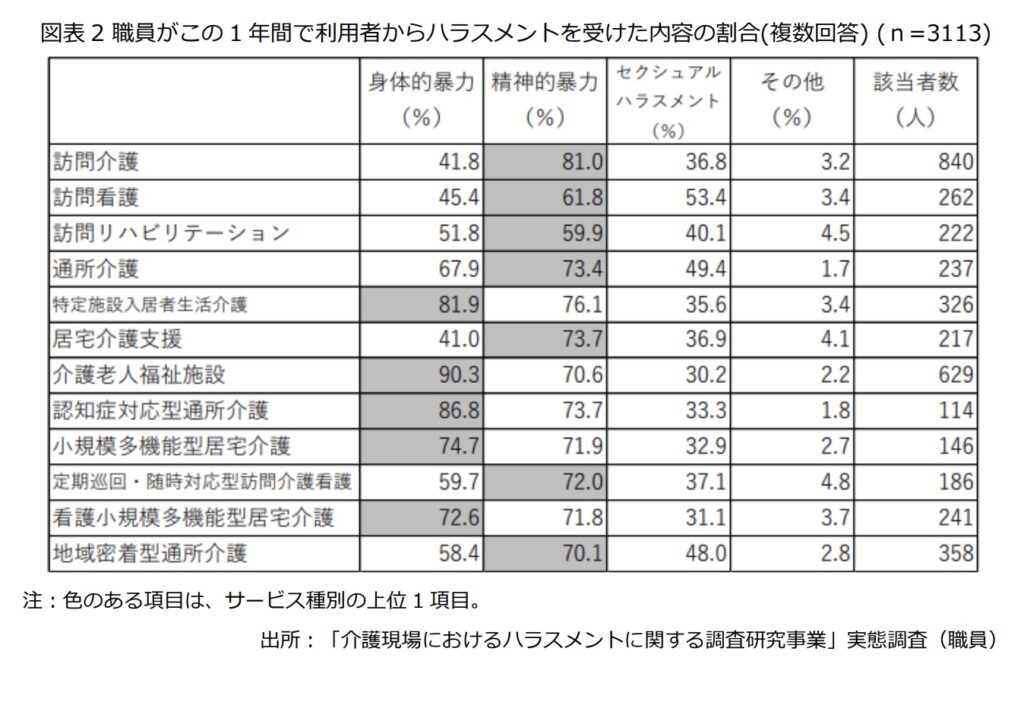

引用元:厚生労働省 介護現場におけるハラスメント対策マニュアル R4.3改訂 P.67

引用元:厚生労働省 介護現場におけるハラスメント対策マニュアル R4.3改訂 P.68

利用者“以外”からのカスハラ事例と対処法

家族や親族からの理不尽な要求・罵声

介護職員にとって、利用者本人だけでなくその家族・親族からの理不尽な要求や暴言も大きなストレス要因です。こうした「間接的なカスハラ」は、職員の心理的負担をさらに複雑にします。

たとえば、家族から「なぜ普通食じゃないんだ」「もっと他の入居者と話せるよう配慮しろ」といった無理な指示が繰り返されたり、ケアマネや施設長に対して「説明がなってない」「訴えるぞ」といった恫喝まがいの電話がかかってくる事例が報告されています。

このような言動は、事実に基づかない責任転嫁であることも多く、職員のモチベーションを著しく損ないます。事業所は、これを「個別の苦情」と見なすのではなく、明確にカスハラと位置づけて対応すべきです。

職員が「自分だけの問題ではない」と安心できる環境を整えることで、対処の質も向上します。

※ ケアマネの33%がカスハラ被害について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/caremane-cushara-saishintyousa/

対処法と初期対応のポイント

家族からのカスハラが発生した際には、まず「記録」と「組織対応」を徹底することが重要です。話し合いによる感情の鎮静化を第一とするよりも、冷静に事実を記録し、報告・共有することが再発防止につながります。

特に重要なのが、「○○さん個人が責められている」状態を回避することです。担当者を矢面に立たせるのではなく、「事業所として対応する」体制をとることで、職員の精神的な負担が軽減されます。

たとえば、家族からの怒鳴り声があった場合は、その録音・記録を残し、複数人で対応する・管理職が同席する・文書で回答するなど、対策を段階的にとっていきます。

早期対応により被害が拡大するのを防ぎ、「あのとき対応してもらえた」という職員の信頼にもつながります。

実際の裁判例に学ぶ

家族からのカスハラに対して、法的措置が認められた事例もあります。東京地方裁判所令和3年7月8日判決では、老人ホームの職員に対して3か月以上にわたり執拗な攻撃を行った利用者の家族に、損害賠償命令が下されました。

この裁判では、「正当なクレームを超えた人格攻撃」が職員の精神的被害をもたらしたと認定されました。まさに典型的なカスハラであり、施設側が録音・記録を継続的に蓄積していたことが裁判での勝因となっています。

このように、証拠を押さえたうえで法的措置をとることで、職員の尊厳を守る実例となり得ます。施設としても、必要に応じて顧問弁護士など専門家と連携し、対応の選択肢を増やす準備が必要です。

我慢しない!カスハラに強い介護事業所を目指して

カスハラ対策マニュアルと記録の重要性

カスハラへの最も有効な初期対応は「記録の徹底」です。職員一人ひとりが冷静に状況を把握し、時間・内容・対応を記録することで、後の対策が取りやすくなります。

事業所ごとに「カスハラ発生時の記録テンプレート」や「対応マニュアル」を整備することで、誰が対応しても一定の質を保てる体制が構築されます。

また、記録の蓄積は施設にとっての“防衛資料”となります。後に行政機関への報告、法的対応、説明責任が求められた際にも非常に有効です。

職員の感情だけに任せず、冷静に対処する“記録の文化”を根付かせることが、組織を守るカギとなります。

相談・支援窓口の活用

施設内だけでカスハラ対応を完結させるのは現実的ではありません。外部機関の相談窓口を活用することで、より冷静かつ適切な判断が可能となります。

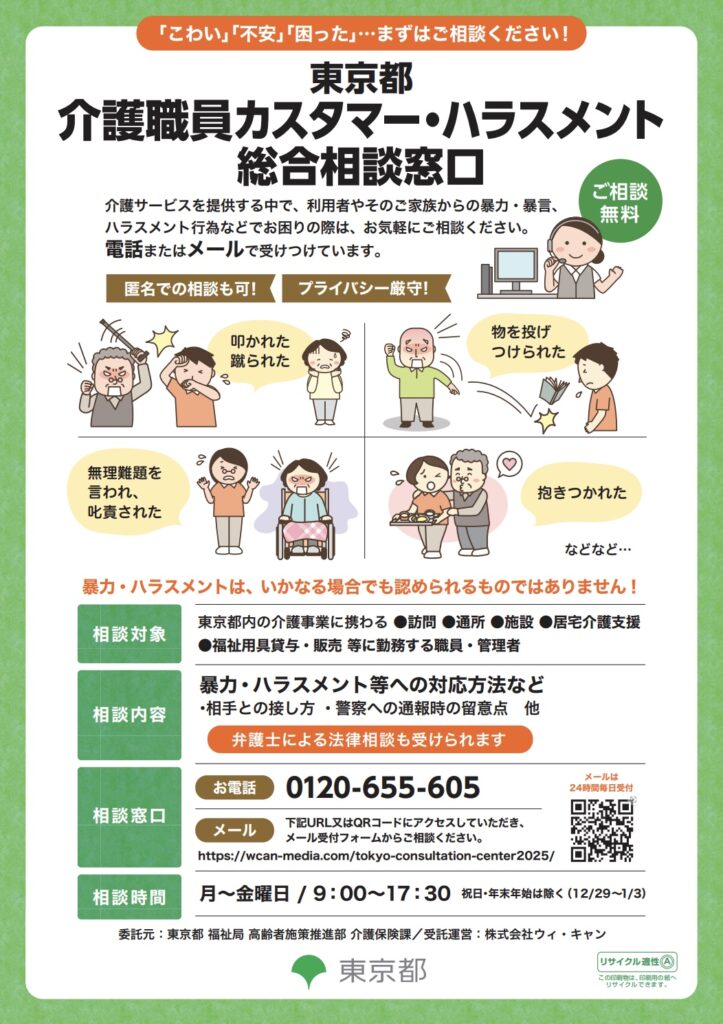

たとえば、「東京都介護職員カスハラ総合相談窓口」では、介護職員が個人でも相談可能で、専門職による助言が受けられます。また、厚生労働省のポータル「あかるい職場応援団」でも、事業所向けの相談や啓発資料が充実しています。

さらに、「介護労働安定センター」では、ハラスメントに関する研修の開催や、専門的なアドバイスを行っており、全国で利用可能です。

これらの支援を活用することで、事業所の判断だけに頼らず、客観的な視点で対応できるようになります。

引用元:東京都福祉局 東京都介護職員カスタマー・ハラスメント総合相談窓口の設置について 周知チラシ

顧問弁護士や外部研修講師の活用

カスハラ対応においては、法的な根拠に基づいた対応が必要となる場面もあります。そうしたとき、顧問弁護士の存在は非常に心強いものです。

たとえば、介護事業所に特化した顧問弁護士サービスでは、日常的なハラスメント相談から、書面対応、契約解除支援までを一貫してサポートしてくれます。

また、外部研修講師を招いて「カスハラ研修」を行うことで、職員が対応力を身につけ、心理的な安心感を得る効果もあります。研修によって「何がハラスメントか」「どこまで我慢しなくていいのか」が明確になり、職場全体の防衛意識が高まります。

こうした外部リソースを上手に取り入れながら、施設全体で「職員を守る」という明確な方針を実行することが、信頼される施設づくりにつながります。

※ 介護職の転職を成功させる方法について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/careworker-jobchange/

介護職員が「我慢しなくていい」と思えるために

介護職員は「やさしさ」や「思いやり」が求められる職種であるがゆえに、カスタマーハラスメント(カスハラ)を受けても「仕方ない」「耐えるのも仕事のうち」と思い込んでしまいがちです。しかし、その我慢は職員の“善意”を搾取しているに過ぎず、結果的に職場全体の崩壊を招く恐れがあります。

カスハラが当たり前になっている職場では、職員が「ここでは何をされても守ってもらえない」と感じ、結果的に離職や精神疾患を引き起こします。つまり、我慢を美徳とせず、「職員の安全と尊厳を守る」という施設の方針を明確に打ち出すことが、もっとも根本的な対策となるのです。

たとえば、ある施設では、カスハラが発生した際にすぐに上司が同席して対応し、職員を前に出さない方針を徹底したことで、「自分は一人じゃない」と安心感を得た職員の定着率が改善されました。また、研修によって「これは我慢すべきことではない」という認識が広がった結果、軽度なカスハラも早期に対応されるようになったといいます。

利用者との信頼関係は、職員の安心と尊厳のうえにしか築けません。職員が萎縮して働いている状態では、本来の「その人らしい生活支援」は提供できないのです。だからこそ、「我慢は正義ではない」「守られているという実感が仕事の質を上げる」という考え方を、現場の標準にしていく必要があります。

まとめ

介護職員の約9割が経験しているというカスタマーハラスメント。この記事で紹介したように、それは決して我慢すべきものではなく、対応次第で被害は防げます。

まずは「これはカスハラなんだ」と気づくこと。そして記録を残し、施設として対策すること。法的な支援や研修制度を活用して、安心して働ける介護現場を一緒につくっていきましょう。

コメント