令和7年5月3日の文春オンラインで報じられたように、介護業界では今、労働者の平均年齢が50歳を超え、若い職員の定着が困難という深刻な人手不足に直面しています。なぜ若者が辞めてしまうのか?一方で、介護職を「誇り」として働き続ける人たちもいます。

本記事では、現場の課題とその背景、そして人手不足を乗り越えるための具体的な対策や希望について、専門的に解説します。

介護業界の人手不足の現状とは

介護職の有効求人倍率の実態(厚労省データ引用)

介護業界では、他の職種と比べて極めて高い有効求人倍率が続いており、深刻な人手不足に直面しています。

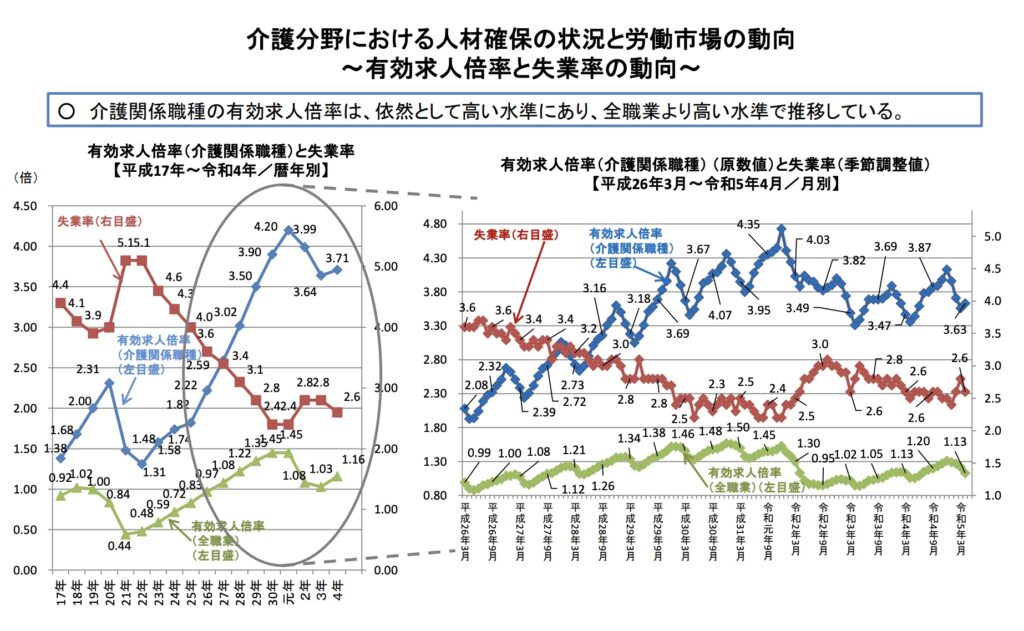

厚生労働省の「職業安定業務統計」によると、2023年の介護職の有効求人倍率は約3.6倍とされており、全産業平均の約1.1倍を大きく上回っています。これは、求職者1人に対して3〜4件の求人があることを意味し、施設間の人材獲得競争が過熱している要因です。

私の所属する特別養護老人ホームでは、求人を出しても1年間応募がゼロというケースもありました。人材不足は質の高いケアの維持にも影響を及ぼしており、現場の負担は年々増加しています。

このようなデータは、「介護業界 人手不足データ」のキーワードで検索される情報を求めるユーザーにとって、非常に示唆に富む内容です。

引用元:厚生労働省 社会保障審議会 介護給付費分科会(第223回) 介護人材の処遇改善等(介護人材の確保と介護現場の生産性の向上) 令和5年9月8日

都市部と地方で異なる人手不足の深刻度

介護業界の人手不足は全国的な問題ですが、都市部と地方ではその深刻度が異なります。

都市部では求人数が圧倒的に多く、施設同士の人材獲得競争が激化している一方、地方では若年層の人口流出が加わることで、人材の「絶対数」が足りないという構造的問題があります。

たとえば東京都では介護職の有効求人倍率が4倍超に達する一方で、地方都市でも慢性的な人手不足に悩まされており、「人がいない」ため施設の開設や継続ができないといったケースも増えています。

こうした状況は、地域格差を助長し、必要な介護サービスが提供されない「介護難民」の増加にもつながります。

エリアごとの人材確保の戦略が必要であり、「介護職 有効求人倍率 都道府県別」などの情報提供も有益です。

2040年には57万人が不足?未来予測と影響

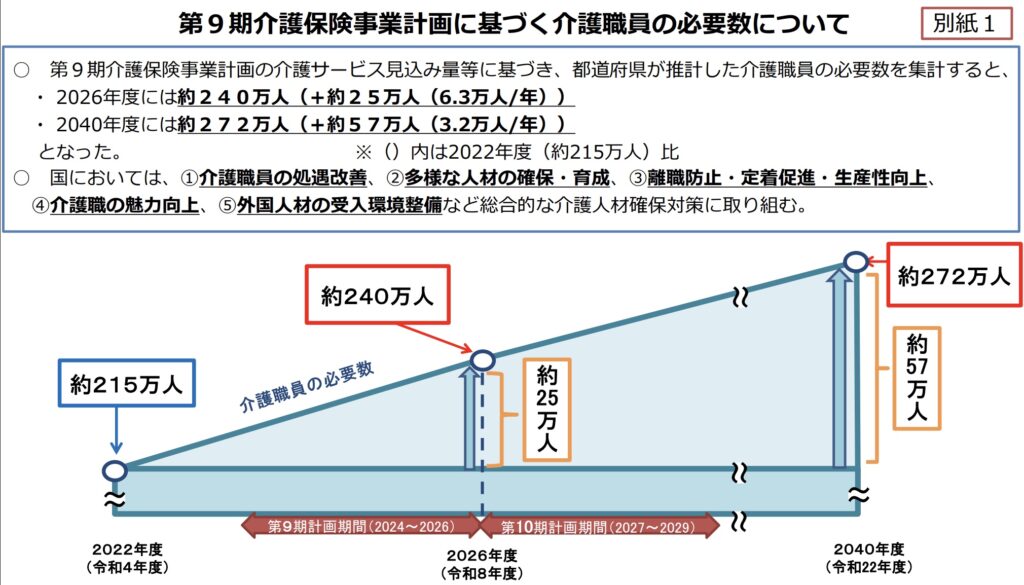

2040年には57万人の介護職員が不足するという試算が、厚生労働省の「第9期介護保険事業計画」などで明らかになっています。

これは高齢化の進行により、要介護者の増加が避けられない一方で、介護人材の供給が追いつかないことが背景にあります。

実際、2025年には団塊の世代がすべて後期高齢者となり、介護ニーズは急増します。2040年には介護現場の需要ピークを迎えるとされており、対応を怠れば、多くの高齢者が必要なサービスを受けられなくなる恐れがあります。

この未来予測は、「2040年問題」「介護業界 人手不足データ」などのキーワードと密接に関連しており、国・自治体・事業者それぞれの取り組みが急務です。

引用元:厚生労働省 報道発表資料 第9期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について 令和6年7月12日

若者がすぐ辞めてしまう理由 ― 給与だけではない離職の背景

給与面より深刻な「人間関係」の問題

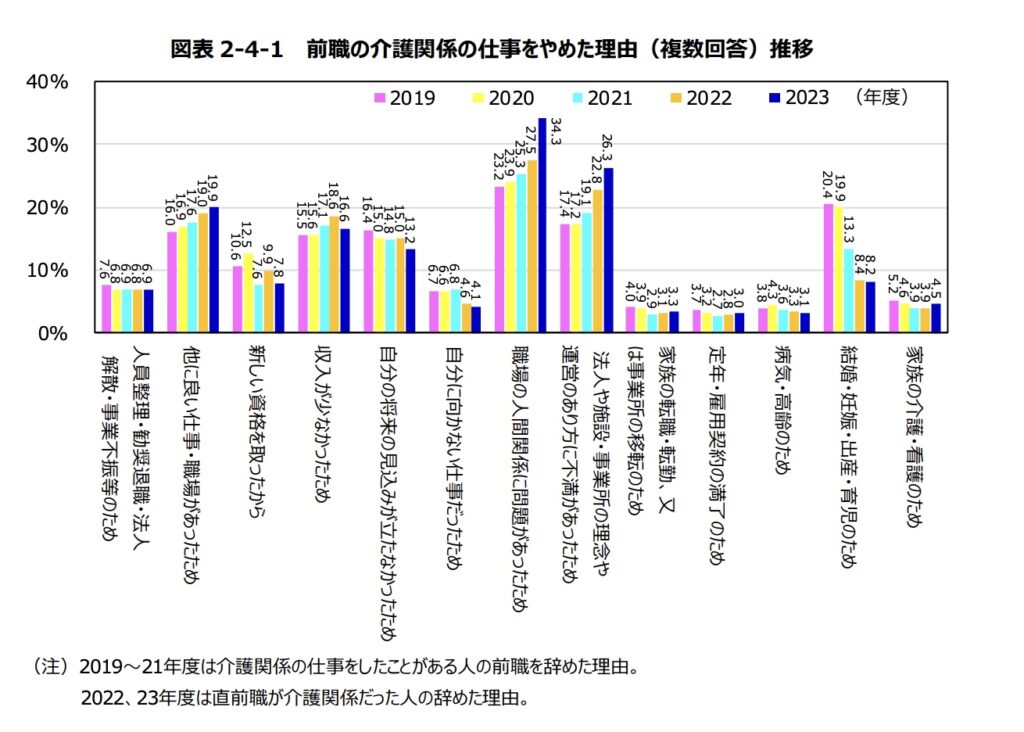

介護職の離職理由の中でもっとも大きいのは、実は給与ではなく「人間関係」によるストレスです。

介護労働安定センターの調査によれば、介護職の離職理由のトップは「職場の人間関係」であり、これは給与・待遇を上回る割合を示しています。

例えば、「新人が意見を言えない空気」「パワハラまがいの指導」「派閥的な雰囲気」など、閉鎖的な職場文化が原因で若手が短期間で辞めてしまうという事例が多発しています。

このような実情から、「介護 人間関係 ストレス」「介護職 離職理由」といった検索がされるのも納得できる状況であり、職場内コミュニケーションの見直しが急務です。

引用元:公益財団法人介護労働安定センター 令和5年度「介護労働実態調査」結果の概要について 図表 2-4-1 前職の介護関係の仕事をやめた理由(複数回答)推移 令和6 年7月10日

曖昧な評価制度とキャリアパスの不在

若手介護職が辞めてしまう背景には、「自分の成長が見えない」という不安も大きく影響しています。

介護業界では、経験年数に応じた評価制度や昇進ルートが曖昧な場合が多く、スキルアップがそのまま処遇や役職に結びつかないケースもあります。

たとえば、「いくら資格を取っても給料が上がらない」「リーダーになっても責任ばかり増えて報酬が変わらない」といった声が現場から多く上がっています。

こうしたキャリアの不透明さは、若者にとって将来への展望を描きにくく、他業界へ流出する大きな要因となっています。「若者 介護 離職」や「介護 キャリアパス」での情報発信が必要とされる所以です。

身体的・精神的負担とワークライフバランス

介護職は、肉体的にも精神的にもハードな仕事であり、その負担が退職の大きな要因になっています。

排泄介助や移乗などの身体介助に加え、夜勤や急変対応といった不規則な勤務は、心身に大きな影響を与えます。

さらに、利用者や家族とのやり取りの中でクレーム対応や感情の消耗が求められる場面も多く、「メンタルが持たない」という理由で離職に至る若者も少なくありません。

ワークライフバランスが保てず、休日も十分に取れない職場環境では、長期的に働き続けることは困難です。

こうした事情は、「介護職 離職理由」「介護 ワークライフバランス」のような検索に対する回答として、明確に示す必要があります。

なぜ高齢者ケアの現場は若手にとって魅力的でないのか?

社会的評価の低さが志望動機を削ぐ

介護職は社会的に必要不可欠な仕事であるにもかかわらず、その価値が正当に評価されていない現状が、若者の志望意欲を削いでいます。

「人の命を支える仕事」としての責任の重さに比して、報酬や社会的評価が見合っていないという印象を多くの若者が抱いています。

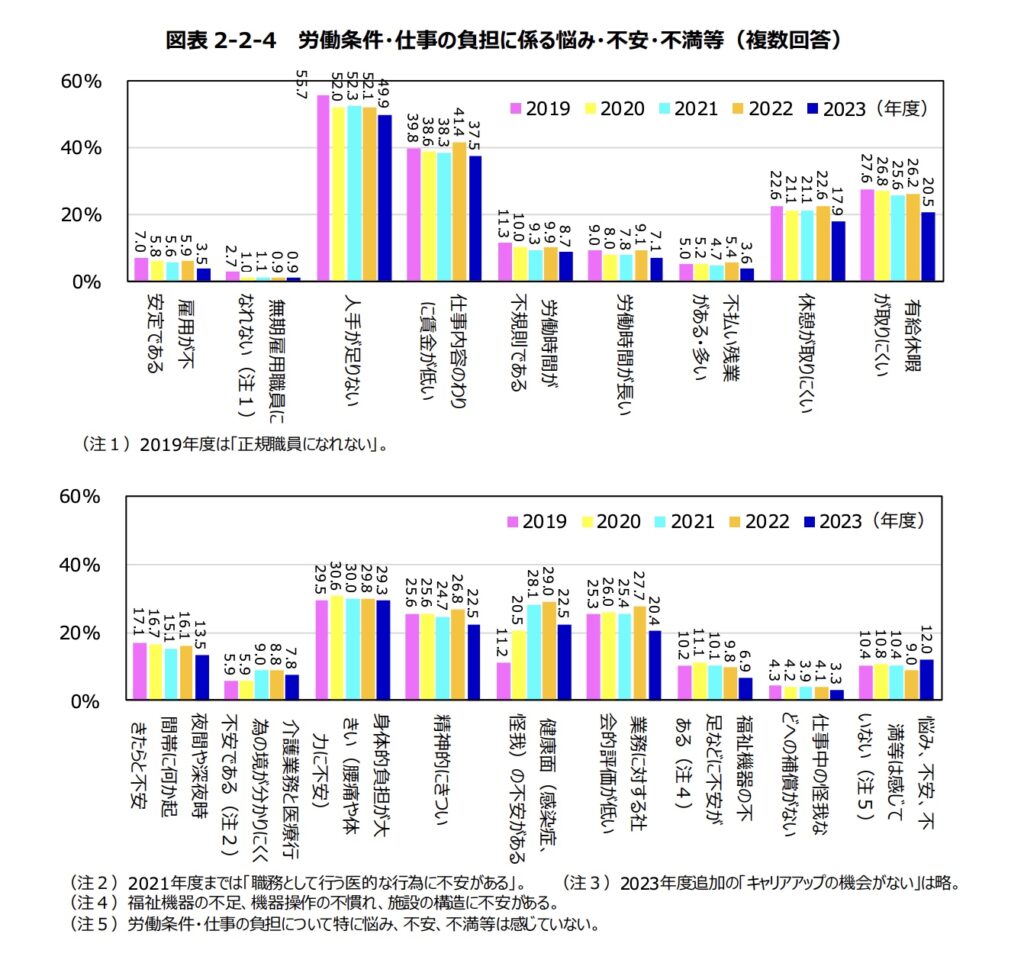

介護労働安定センターの調査でも、労働条件・仕事の負担に係る悩みとして「給与の低さ」に次いで「社会的評価の低さ」が上位に挙げられています。

このため、「介護職 魅力」「介護職 イメージ」などの検索が多くされており、業界としては評価の「見える化」と発信力の強化が不可欠です。

引用元:公益財団法人介護労働安定センター 令和5年度「介護労働実態調査」結果の概要について 2-2-4 労働条件・仕事の負担に係る悩み・不安・不満等(複数回答) 令和 6 年7月10日

メディア報道によるイメージ悪化

介護職に対するイメージを悪化させている一因に、メディアの報道姿勢があります。

介護現場での事故や虐待、職員の離職など、ネガティブなニュースばかりが取り上げられることにより、介護職=過酷・ブラックという印象が定着してしまっているのです。

実際には、真摯にケアに取り組む職員や先進的な取り組みを行う施設も数多く存在していますが、それらは報道されにくい傾向があります。若者が介護職に希望を持てず、「若者 離職率 介護」などで情報収集する背景には、このような一方的な報道に対する不信感があります。

ポジティブな取り組みや介護現場での感動的なエピソードの発信も、今後の人材確保にとって大きな鍵となります。

他職種と比べて選ばれにくい構造的課題

介護職が若者に選ばれにくい背景には、労働市場全体における構造的な要因もあります。

たとえば、他職種では初任給や昇給制度が明確であり、ワークライフバランスも整っている場合が多いため、介護職の労働条件が見劣りしてしまうのです。

さらに、「キャリアの先が見えにくい」「資格を取っても待遇が変わらない」など、将来設計が立てにくい点も敬遠される理由となっています。

このような課題に対し、介護職のキャリアパスや働きやすさを明示することが、魅力発信の第一歩となります。

それでも介護職を選び続ける理由と誇り

「ありがとう」が直接もらえる仕事

介護職は、利用者本人やその家族から直接「ありがとう」という感謝の言葉をもらえる、数少ない職種のひとつです。

この“感謝”が、給与や評価に代わる大きなモチベーションとなり、多くの介護職員が働き続ける理由になっています。

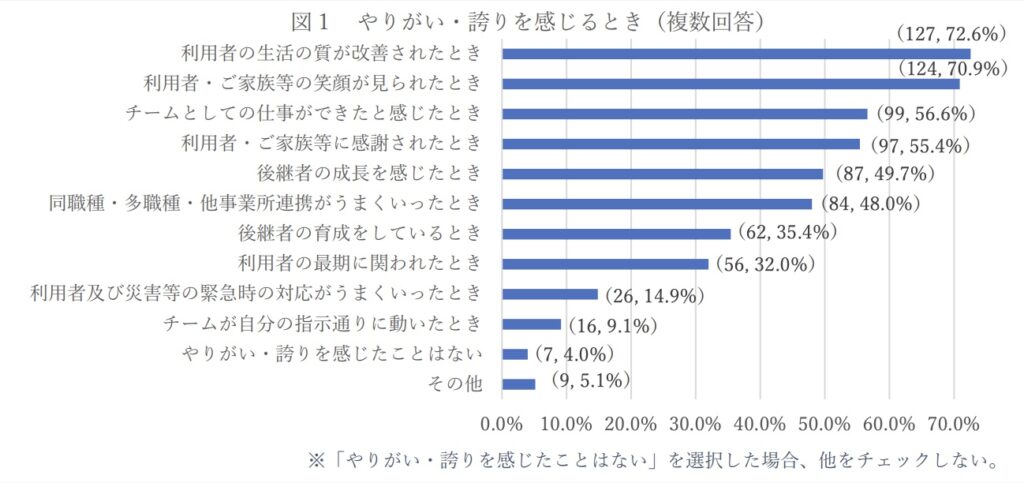

日本介護福祉士会調査では、「利用者・ご家族等に感謝されたとき」にやりがいを感じると回答した人が55.4%にのぼりました。

「介護職 やりがい」や「介護職 魅力とは」といった検索に応えるためにも、この感情価値の高さを伝えることが重要です。

引用元:日本介護福祉士会 「介護福祉士としてのやりがいや誇りについて(実態調査)」の報告 図1 やりがい・誇りを感じるとき(複数回答)

人生に寄り添う支援のやりがい

介護職は単なる身体介助ではなく、一人ひとりの“人生”に寄り添う仕事です。

最期の時間を支えることもあり、人の尊厳や想いを大切にしながら、豊かな生活をサポートできる点に深いやりがいがあります。

たとえば、認知症の方が笑顔を取り戻した瞬間、寝たきりの方が少しずつリハビリに意欲を見せる姿など、日々の中に小さな感動が積み重なります。

そうした経験は、他業種では得がたい「人間の生に向き合う実感」として、介護職にしかない魅力といえるでしょう。これこそが、介護職の「誇り」であり、若い世代にも伝えるべき価値です。

家族や社会への貢献を実感できる職種

介護職は、家族や社会の中で支えが必要な人々を直接サポートすることで、非常に高い社会貢献性を持つ仕事です。

自分の仕事が誰かの生活を支え、その家族の安心につながっていることを日々実感できるため、社会的意義を感じながら働くことができます。

実際、「地域へ貢献できた時」や「後継者の育成をしているとき」にやりがいを感じると回答した人も多く、介護職が社会全体に与える影響の大きさを示しています。

「介護 誇り」「介護職 魅力とは」といったキーワードに対して、単なる職業を超えた“使命感”を伝えることが、イメージ向上にもつながります。

介護業界の人手不足を引き起こす構造的原因

高齢化と少子化のダブルインパクト

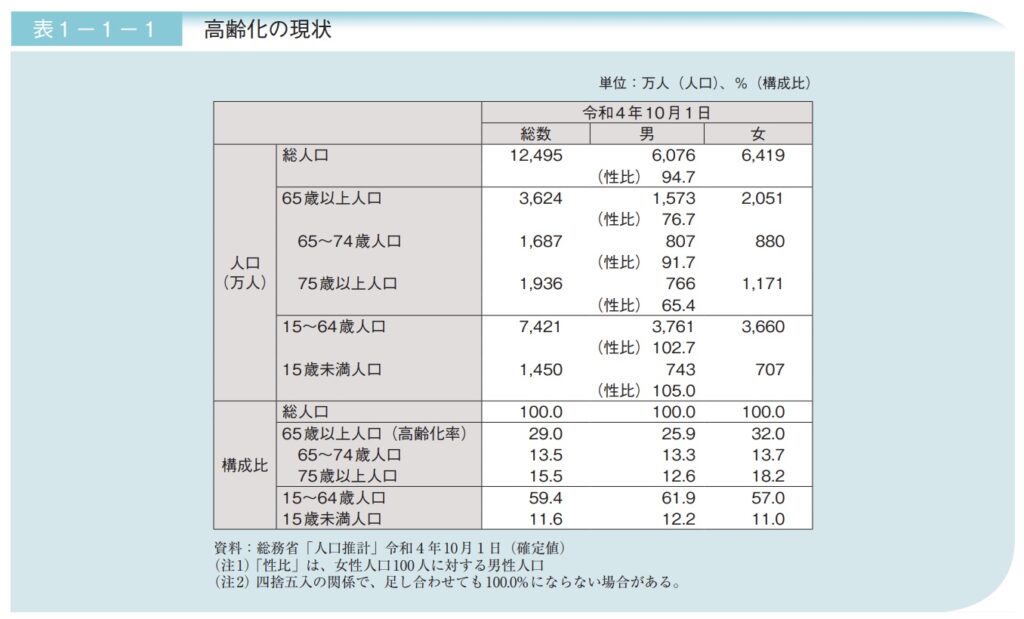

介護業界の人手不足は、一時的な問題ではなく、「高齢化」と「少子化」という2つの大きな社会構造によって深刻化しています。

日本では65歳以上の高齢者人口が2023年時点で約3,624万人(総人口の29.1%)に達しており、今後も要介護者の増加が見込まれています(出典:総務省「令和5年版高齢社会白書」。

一方で、労働人口は少子化によって年々減少しており、働き手の確保そのものが困難な状況に陥っています。

たとえば2040年には、必要とされる介護職員が約280万人に達し、現在より約57万人の増員が必要と試算されています(出典:厚生労働省「第9期介護保険事業計画」)。

このように、「介護業界 少子高齢化」という検索ワードが指すように、介護現場の人手不足は今後ますます深刻化することが予測されます。

引用元:内閣府 令和5年版高齢社会白書 表1-1-1 高齢化の現状

採用市場での競争激化と人材流動化

介護業界は、飲食・小売・物流など他の労働集約型産業と同じく、常に人材不足と採用難に直面しています。特に介護職は「夜勤あり・低賃金・高ストレス」という印象が強く、求職者にとって選ばれにくい職種のひとつです。

一方で、人材はより条件の良い職場を選んで流動化する傾向にあり、ひとたび人間関係や待遇に不満を感じれば、転職や退職につながるリスクが高まります。

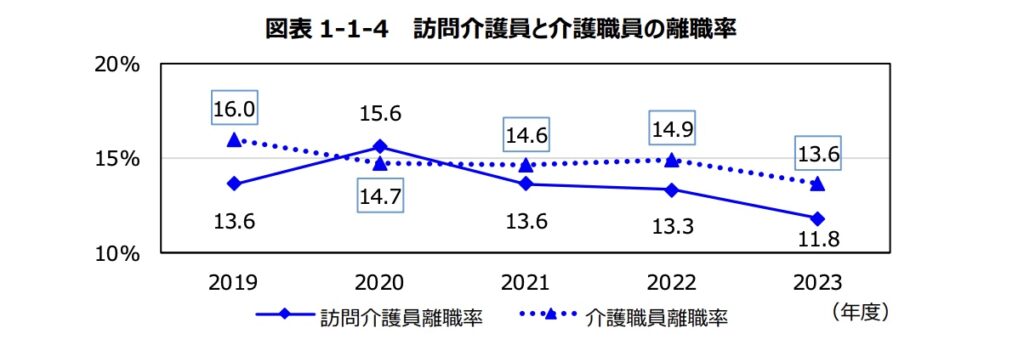

実際、介護労働安定センターの「介護労働実態調査」(令和5年度)によれば、介護職の年間離職率は13.6%と全産業平均を上回る水準となっています。

このような状況では「介護 採用難」「介護 人材流動化」といった検索ニーズが高まるのも当然であり、より柔軟な雇用体制の構築が求められています。

引用元:公益社団法人介護労働安定センター 令和5年度「介護労働実態調査」結果の概要について 図表 1-1-4 訪問介護員と介護職員の離職率 令和 6 年7月10日

業界全体で共通する課題と制度的限界

介護業界全体が共通して抱える問題には、「報酬制度の硬直性」と「人材育成の遅れ」があります。

例えば、介護報酬は国によって3年ごとに改定されるため、現場の実態に即した迅速な処遇改善が難しい構造になっています。

また、研修制度やキャリアパスが統一されていないことから、施設ごとに人材育成の質にばらつきがある点も課題です。こうした制度的な限界は、職員のモチベーション低下を招き、離職やミスマッチの原因となっています。

この現状を打破するには、業界団体や国が一体となって制度改革を推進し、「介護業界 全体の底上げ」が必要です。

介護業界が実践すべき人手不足解消の具体策

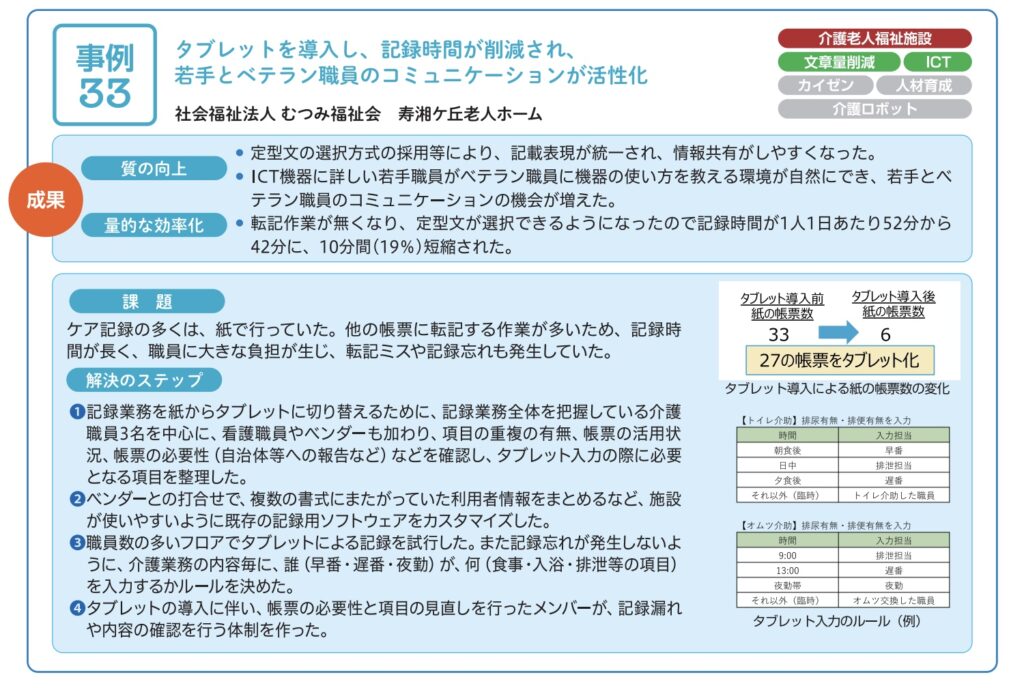

ICT導入・業務の可視化による負担軽減

介護現場の業務効率を高めるには、ICTの導入によって業務の見える化と負担軽減を図ることが不可欠です。

介護記録やバイタル測定、見守りカメラの連動など、ICTを活用することで記録業務の時間短縮と夜勤者の負担軽減が可能になります。

たとえば、厚生労働省「介護現場における生産性向上のためのガイドライン」によれば、記録業務をICT化した施設では、1日あたり1人平均10分の業務時間短縮が報告されています。

こうした成功事例は「介護 ICT」や「業務効率化 介護」で検索する層に強くアピールでき、今後の介護業界の標準となる施策です。

引用元:厚生労働省 介護サービス事業(施設サービス分)における生産性向上に資するガイドライン より良い職場・サービスのために今日からできること(業務改善の手引き) パイロット事業令和2年度版

ハラスメント対策と相談体制の整備

人間関係のトラブルは、離職理由の上位を占める重大な課題であり、ハラスメント防止対策の強化が急務です。

2024年の介護報酬改定では、全介護施設で「虐待防止・ハラスメント対策の体制整備」が義務化されました。

具体的には、相談窓口の設置、定期的な研修、管理者による職場巡回などが推奨されています。

こうした仕組みを整えることで、職員の心理的安全性が確保され、長期的な定着や信頼形成にもつながります。

このテーマは、「介護 ハラスメント対策」で検索されるニーズにマッチし、職場改善の核心的施策です。

資格取得支援や育成制度の見直し

介護職のスキルアップや職業的魅力を高めるには、資格取得支援とキャリア育成制度の整備が必要です。特に無資格・未経験者が多い中で、初任者研修や実務者研修、介護福祉士などへのステップアップを支援する体制が重要です。

たとえば、法人負担による研修費用の補助、勤務調整による受講支援、eラーニングの導入などが効果を上げています。

厚労省でも「介護人材確保対策事業」において、資格取得の費用助成制度を推進しており、自治体によっては独自補助金を設けている地域もあります。

こうした取り組みは、「介護 資格支援」「介護 育成制度」といった検索に対する有益な情報となり、人材確保の基盤づくりにつながります。

外国人介護人材の可能性と課題

特定技能・EPA・育成就労などの制度解説

介護人材の確保において、外国人の活用は今や不可欠な選択肢となっています。特に「特定技能1号」や「EPA(経済連携協定)」、2023年に制度改正された「育成就労(旧技能実習制度)」など、複数の制度が用意されています。

たとえば、特定技能1号では、一定の日本語能力と介護技能試験に合格すれば、在留資格を取得して最長5年間の就労が可能です。EPA介護では、インドネシア・フィリピン・ベトナムなどの人材を国家試験合格を条件に長期雇用することもできます。

また、育成就労制度は技能実習の課題を見直し、職場の受け入れ体制やキャリア形成の支援が求められる仕組みへと進化しています。

「介護 外国人 特定技能」「EPA介護」などの検索キーワードに対し、こうした制度の違いや雇用方法の理解が重要です。

外国人雇用のメリットと成功事例

外国人介護士の雇用には、人手不足を補うだけでなく、職場に新しい価値をもたらすという大きなメリットがあります。

言語や文化の違いにより一時的な混乱はあるものの、多くの施設で「利用者の表情が明るくなった」「チームの雰囲気が柔らかくなった」といったプラスの効果が報告されています。

たとえば広島県のある介護施設では、特定技能で雇用したベトナム人スタッフが、日本語学習を重ねながら現場に順応し、1年後にはユニットリーダーに抜擢されました。

こうした事例は、「外国人介護士 雇用方法」などを検索する採用担当者にとって大変参考になります。

外国人雇用は単なる労働力補充ではなく、多文化共生の視点からも、施設に新たな風をもたらす可能性があるのです。

現場での受け入れ体制と文化的な壁

外国人材の活用には制度上のメリットがある一方で、現場での受け入れ体制の整備が課題となります。

特に言語の壁や宗教・生活習慣の違いからくるミスコミュニケーション、夜勤体制への不安、利用者や家族の理解不足など、導入初期には多くの調整が必要です。

成功している施設の多くは、外国人職員のために日本語研修やメンター制度、宗教配慮型の勤務体系などを整備しています。

また、職員全体で「文化の違いを尊重する」姿勢を育むことが、長期定着のカギとなっています。「介護 外国人 特定技能」「EPA介護」といったキーワードに関心を持つ層には、導入後の運用体制こそが成功の分かれ目であることを伝えるべきです。

採用・定着の成功事例に学ぶ介護現場の工夫

「待ち」から「攻め」の採用戦略へ

介護業界では従来、「求人を出せば応募がある」という“待ちの採用”が一般的でしたが、現在は“攻めの採用”への転換が求められています。

少子高齢化が進み、求職者そのものが減っている今、企業側から積極的に情報を発信し、魅力をアピールしなければ人材は確保できません。

たとえば、ある中堅法人では、若手が活躍する様子を動画で発信し、「介護=古くて重い仕事」というイメージの払拭に成功しています。

こうした戦略は「介護 採用戦略」や「介護 採用成功事例」といった検索をする採用担当者にとって、実践的かつ効果的な取り組みです。

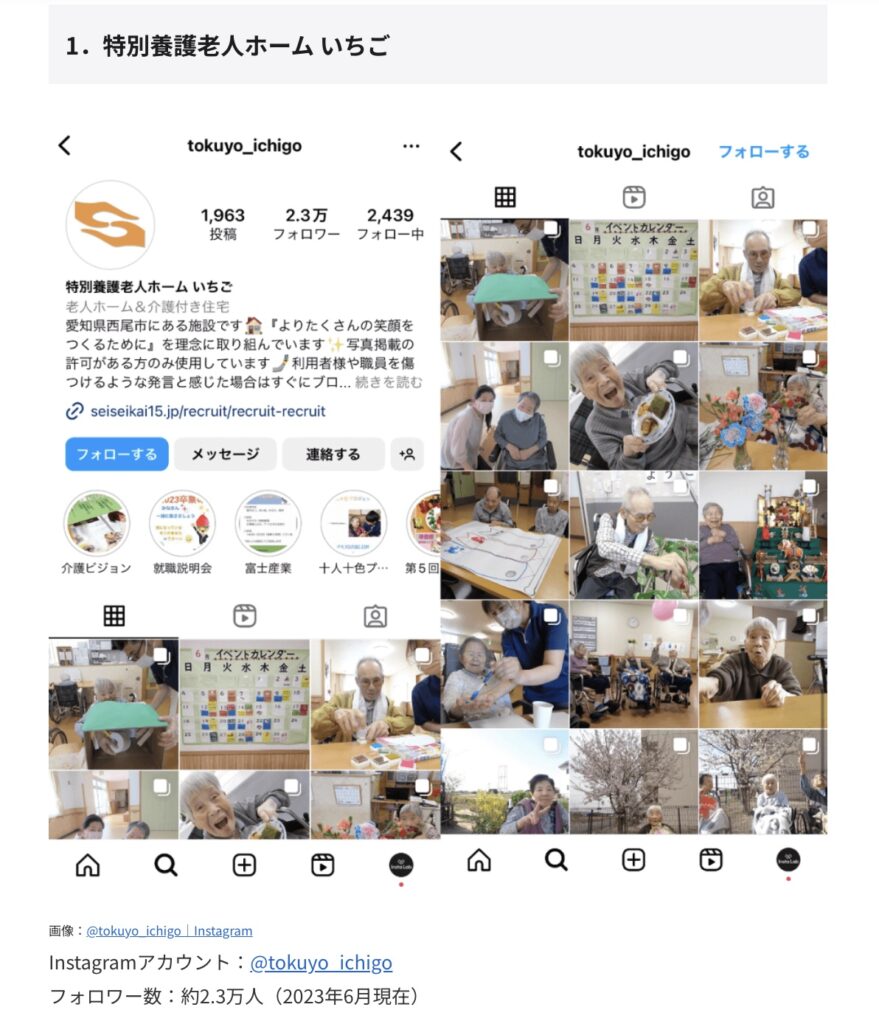

ホームページやSNSを活用した情報発信

求職者は求人票だけでなく、職場の雰囲気や職員の声を知りたいと考えています。そのため、ホームページやSNSを活用した発信は採用活動の重要なツールです。

実際に、インスタグラムで「職員の日常」や「イベントの様子」を投稿することで、応募者の関心を引き付けた施設もあります。

また、Webサイトで「キャリアパスの流れ」や「新人研修制度」の詳細を分かりやすく紹介することで、「安心して働ける環境がある」と感じさせることができます。

こうした手法は、情報の透明性を高めるだけでなく、「介護 定着率」を向上させる要因としても機能します。

デジタルツールを活用した広報戦略は、採用活動における“第一印象”を左右する鍵です。

引用元:insta Lab 【解説】介護・老人ホームの企業SNSアカウント成功事例と運用ポイント 令和5年7月19日

定着率を高めた職場改革の事例紹介

採用しても定着しなければ意味がない——。そこで注目されているのが、定着率向上を目的とした「働きやすさ改革」です。

たとえば、月1回の職員アンケートと経営層によるフィードバックを導入した施設では、「上司との距離が近くなった」「改善を実感できる」と職員満足度が向上。また、業務の分担見直しや夜勤明けの休養制度の導入によって、心身への負担が軽減され、離職防止に直結しています。

「介護 採用成功事例」「介護 定着率 向上」などの検索ニーズに応えるには、こうした“地道な職場改善”の積み重ねが最も有効です。

小さな改革が、大きな定着率アップにつながるのです。

国や自治体による人手不足対策と政策動向

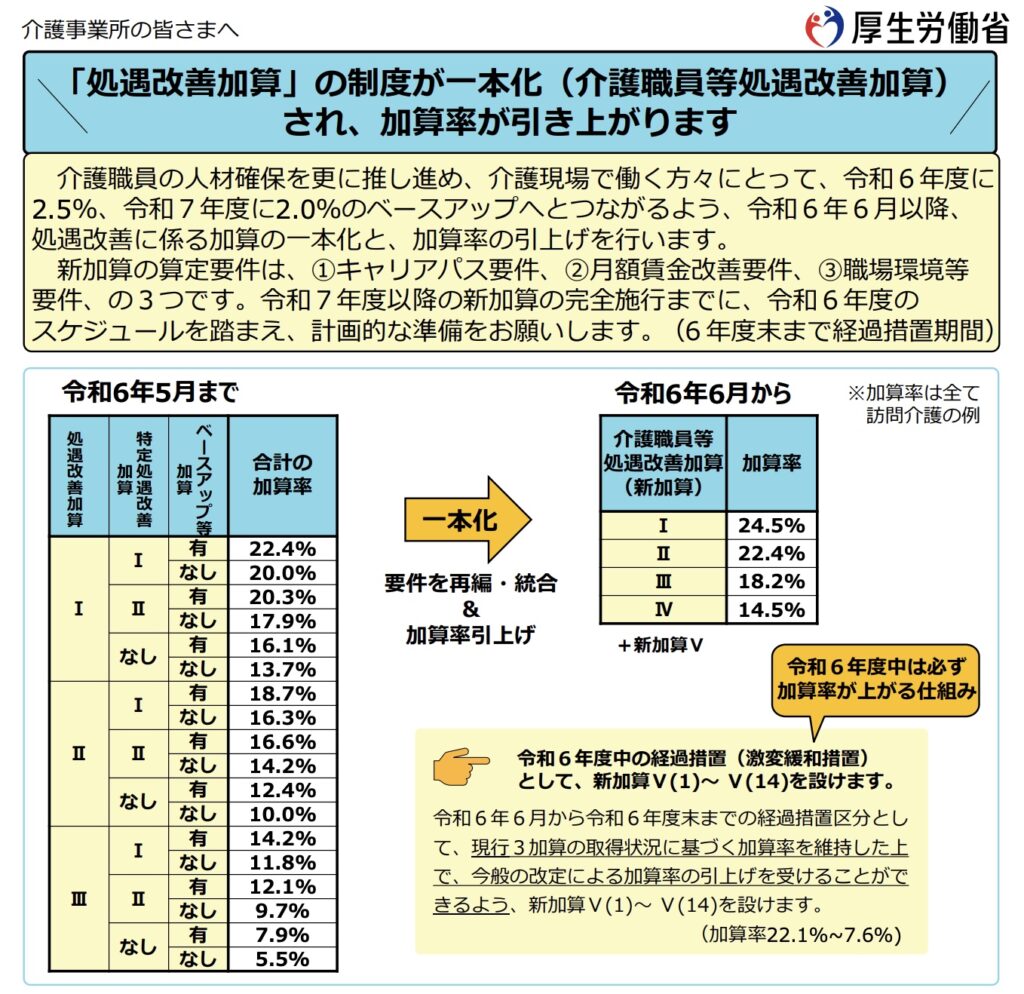

処遇改善加算やキャリア段位制度

国は介護職の人材確保・定着を目的に、処遇改善加算やキャリア段位制度などの政策を実施しています。

処遇改善加算は、介護職員の給与を引き上げるために国が介護報酬に上乗せする仕組みであり、令和6年度2.5%、令和7年度に2.0%のベースアップへとつながるよう、令和6年6月以降処遇改善に係る加算の一本化と、加算率の引上げが行われました。

さらに「キャリア段位制度」では、介護技術や対人スキルの習熟度に応じて段階的に評価され、職員のモチベーション向上と能力向上が期待されています。

こうした取り組みは、「介護 処遇改善」や「介護 キャリア支援」などの検索ニーズに応え、働く介護職の処遇と未来を支える重要な基盤です。

引用元:厚生労働省 「処遇改善加算」の制度が一本化(介護職員等処遇改善加算)され、加算率が引き上がります リーフレット

多様な働き方導入支援モデル事業

介護業界における人材不足の解消には、柔軟で多様な働き方の導入が重要です。国や自治体は「多様な働き方導入支援モデル事業」を通じて、介護職員がライフステージに応じた働き方を選択できるよう支援を進めています。

例えば、厚生労働省はこのモデル事業の中で、短時間正社員制度やフレックスタイム制、在宅勤務の試行、子育て・介護との両立支援といった柔軟な制度設計を推進しています。これにより、介護現場での離職防止や定着率向上、特に女性職員の継続就業支援が期待されています。

実際に、モデル事業に参加した法人の報告によれば、働き方の柔軟化により「家庭との両立がしやすくなった」「子育て中でもキャリアアップが可能になった」といった肯定的な声が多く寄せられています。

このように、多様な働き方の整備は、働き手の定着支援だけでなく、介護業界全体の魅力向上にも寄与する重要な施策と言えるでしょう。

「介護の日」などの啓発活動とその意義

毎年11月11日は「介護の日」として制定されており、各地で介護の仕事の魅力を広く伝える啓発イベントが行われています。

これは、介護の重要性や現場のやりがいを多くの人に知ってもらい、介護職に対する社会的認識を高めることを目的としています。

たとえば、ある自治体では中学生向けの職場体験や、介護現場の紹介動画を公開し、若年層の関心を高める試みが成果を挙げています。このような継続的な広報・啓発活動は、介護の「見えにくい魅力」を可視化し、「介護職ってカッコいい」と思ってもらう第一歩です。

「介護 キャリア支援」「介護 職業理解」の視点で見ても、世代を越えて介護職の意義を伝える大切な取り組みといえます。

介護職の未来 ― 働く誇りと希望を次世代へ

若者に伝えたい介護職のリアル

介護職は「きつい・汚い・給料が低い」といったネガティブなイメージが先行しがちですが、それはあくまで一側面に過ぎません。

実際には、感謝や信頼に満ちた人間関係、命に寄り添うやりがいのある時間、自己成長の機会にあふれた職種です。

現場で活躍する若手職員の声を聞けば、「介護職で人間的に成長できた」「誰かの人生に深く関われる仕事は他にない」と語られています。

「介護職 キャリア」や「若者 介護職 現実」といったキーワードを検索する若者にこそ、この“リアルな介護の姿”を知ってもらうことが必要です。

キャリアとしての「介護」という選択肢

介護職は、ただ“働く”だけでなく、“キャリアを築ける”仕事として進化しています。

初任者研修から介護福祉士、認定介護福祉士、そして施設長・法人経営など、多様なキャリアパスが用意されており、スキル次第で大きな成長が望める分野です。

また、医療・看護・福祉・地域包括ケアと連携するなかで、専門職としての知見を深め、社会全体に貢献できる存在にもなれます。

こうした“ステップアップ可能な職業”としての側面を、より多くの若者に伝えることで、「介護職 将来性」への不安を希望へと変えることができます。

変化する業界の中で築くプロフェッショナル像

今、介護業界はDX(デジタル・トランスフォーメーション)、人材の多様化、地域共生社会への対応といった大きな転換期を迎えています。

その中で必要とされるのは、現場に根差しながらも変化に柔軟に対応できる“プロフェッショナル介護士”です。

ICT活用、外国人スタッフとの協働、地域活動への参画など、新たなスキルとマインドを備えた人材が求められています。このような時代に介護職を選ぶということは、“社会の未来をつくる人材”になるということ。

「介護業界の未来」「介護職 キャリアアップ」などを検索する層にとっても、夢のある職業選択として介護が再評価される時代が来ています。

【まとめ】介護業界の人材危機を乗り越えるために

介護業界の人手不足は構造的な社会課題であり、すぐに解消できるものではありません。

しかし、現場での工夫や国の支援、そして何より介護職の魅力を正しく伝えることで、未来に向けた可能性は広がります。「若者が辞めてしまう業界」から、「若者が選びたくなる業界」へ。今こそ、変革の時です。

コメント