介護職として働く方、またはこれから介護業界にチャレンジしようと考えている方にとって、利用者やそのご家族からの過度なクレームや攻撃的な言動、理不尽な要求など「カスタマーハラスメント(カスハラ)」は深刻な問題となりがちです。

福島民報(※1)は、介護労働安定センターが調査によると、県内では約30%の従事者が暴言、暴力などのハラスメントを受けたと感じていることが分かり、対策を強化しなければ、介護人材の不足がさらに進むと報じている。こうした事態を防ぐためにも、事業所側は「介護 カスハラ マニュアル」を整備し、職員が安全かつ安心して働ける環境を用意することが求められています。

本記事では、介護業界の特性に応じたカスハラ対策の重要性や具体的な方法、公的支援の活用ポイントまでを網羅的に解説します。離職率を下げ、質の高い介護サービスを継続的に提供するためのヒントとして、ぜひ最後までお読みください。

※1 参考資料 福島民報 「介護「カスハラ感じた」30% 福島県内、人材離れに懸念 余裕なく行き違いも」令和7年1月14日

なぜ今「介護 カスハラ マニュアル」が必要なのか

カスタマーハラスメント(カスハラ)とは

カスタマーハラスメント(以下、カスハラ)とは、利用者やその家族などサービスの受け手が、サービス提供者に対して行う過度な言動や要求を指します。

具体的には、執拗なクレーム、暴言、暴力、セクシャルハラスメント、根拠のない過大要求などが挙げられます。介護現場では、身体介助や生活支援において利用者や家族と長時間かかわる機会が多く、認知症や精神疾患を抱える方も少なくないため、こうした不当なハラスメントが発生しやすいといえます。

とりわけ介護業界には「利用者第一」という意識が強く根付いており、職員が過剰に我慢してしまう傾向もあることから、カスハラが表面化しにくく深刻化するケースが見受けられます。

介護現場でのカスハラが増加している背景

背景の一つには、社会全体の高齢化に伴う介護需要の増加があります。要介護者が増えるほど、必然的に対応する介護職員の数も不足しやすくなり、限られた人員で多様なニーズにこたえなければならない現場の負担が増えています。

また、公費が投入される介護保険サービスに対して、「税金でやっているのだから言うことを聞いて当然」という誤解が利用者・家族側に根付くケースもあり、過度な要求や理不尽なクレームにつながりがちです。

さらに、介護業界の構造的な人手不足も悪循環を生んでいます。ぎりぎりの人員体制でシフトを回すなか、利用者側からの攻撃的な言動に適切に対処する余裕が持てず、職員一人ひとりが問題を抱え込んでしまうのです。その結果、メンタルヘルス不調や離職に至るケースが後を絶ちません。

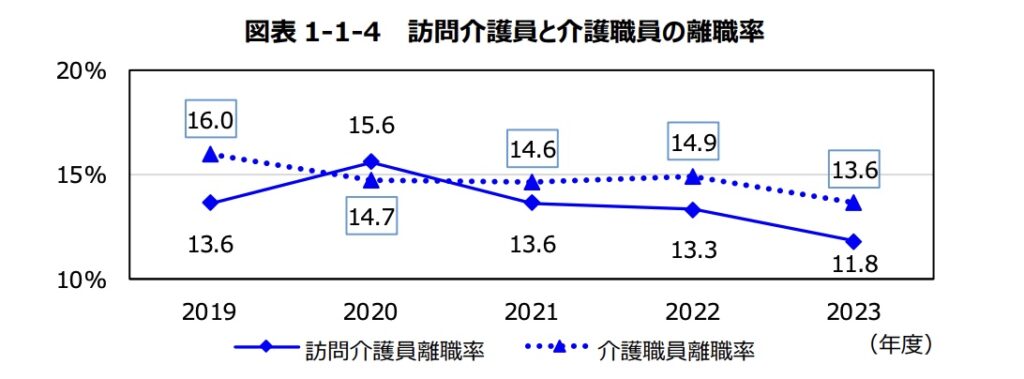

介護労働安定センターのデータでは、介護業界の年間離職率は全産業平均を上回る水準にあるとされ、カスハラもその大きな要因と指摘されています。

引用元:公益財団法人介護労働安定センター 令和5年度「介護労働実態調査」結果の概要について 令和 6 年7月10日

カスハラ放置によるリスク

カスハラを放置すると、職員のモチベーション低下と離職率上昇につながり、サービスの質が下がることで利用者全体の満足度低下を招きます。

社会的信用の損失や、最終的には行政からの指導や業務改善命令、さらには損害賠償リスクなどにつながる可能性も否定できません。

また、暴力や暴言が繰り返し行われる現場に適切な対応策がないと、職員のメンタルヘルス面のトラブルが深刻化し、長期休職や退職が続出するおそれがあります。

こうした事態を避けるためにも、あらかじめ「介護 カスハラ マニュアル」を作成し、事業所全体で一貫した対策を講じることが非常に大切です。

介護現場と一般企業のカスハラの違い

長期的かつ密接な利用者・家族との関わり

介護サービスは短期的な利用にとどまらず、何年にもわたり同じ利用者や家族と関わることが多いのが特徴です。

一般の小売店やサービス業における「お客様対応」のように、その場限りで完結するクレーム対応とは異なり、介護現場では毎日のように顔を合わせるため、人間関係のこじれが深刻になりやすいのです。

特に在宅介護では、職員が利用者宅に出向くため「これは私の家だから」という発想が強まりやすく、職員が“外部の侵入者”のように扱われてしまうケースも見られます。

公費が入る特有の誤解や態度

介護保険制度によって公費(税金)が一定割合投入されることから、「公のサービス」という認識が利用者や家族の間に強くあります。

その結果、「自分の税金でやってもらっているのだから何でも言うことを聞いてもらえるはずだ」という誤解や傲慢な態度につながりやすい面があります。この誤解はカスハラの温床となり、職員が過度な要求を断れずにズルズル引き受けてしまう原因にもなります。

職員側は「利用者に申し訳ない」「断ったら苦情になるかもしれない」と萎縮し、結果的に不合理なハラスメントを許容してしまう可能性が高まるのです。

認知症などの疾病の影響

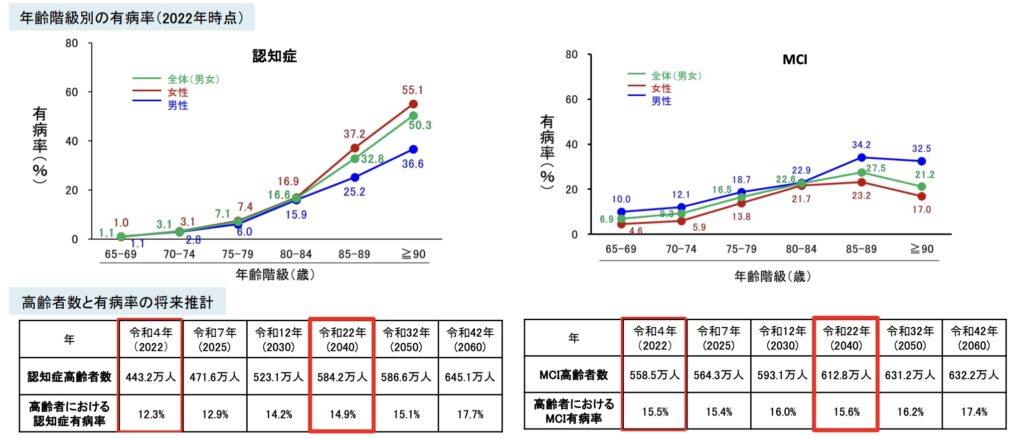

要介護高齢者のうち、認知症や精神疾患を抱える方は年々増加傾向にあります。

厚生労働省の推計では、2025年までに認知症高齢者は約471.6万人、MCI(軽度認知障害高齢者)は約564.3万人に達すると見込まれており、認知症が進行した利用者が暴言や妄想的な発言を繰り返すケースも多々あります。

これらは利用者本人の意思とは必ずしも一致せず、病状によるものである場合が少なくありません。一般企業のクレーム対応マニュアルでは想定されにくいこうしたケースに、介護現場は日常的に直面しているのです。

引用元::厚生労働省 認知症及び軽度認知障害の有病率調査並びに将来推計に関する研究(令和5年度老人保健事業推進費等補助金 九州大学 二宮利治教授)

※ 認知症ケアについて詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/ninntisyou-syoujou-kaisetu/

介護現場で起こりやすいカスハラ事例

身体的暴力

身体介助中に手を振り払われたり、殴られたり、あるいは投げられた物が当たって怪我をするなどの暴力行為が報告されています。

認知症に伴う衝動的な行為という場合もあれば、家族が介護職員に対して「力が弱い」「動きが遅い」という理由で腕をつかんで強く振り払うケースもあります。

身体的暴力は最も危険度が高く、職員の安全確保という観点からも見過ごせない問題です。

精神的暴力・暴言

介護職員に「給料泥棒」「やる気がないならやめちまえ」などと繰り返し侮辱的な発言をする精神的暴力も深刻です。

こうした言葉の暴力が恒常的に続くと、職員の自己肯定感が下がり、メンタルヘルス不調から離職につながるケースが珍しくありません。

一部の家族は「サービス利用者として当然の指摘」と考えている場合もありますが、度を越している場合は立派なハラスメントに該当します。

セクシャルハラスメント

異性介護時に身体を触ろうとしたり、性的な言動を繰り返す利用者・家族が存在します。

入浴介助や更衣のサポートなど、身体接触の機会が多い介護現場では、セクシャルハラスメントが起こりやすい環境にあります。

特に被害を受けやすい女性職員の場合、セクハラ被害による精神的ショックから早期退職してしまうリスクも高くなります。

家族からの過度な要求

夜間や早朝に繰り返し電話して「今すぐ来い」「もっとサービスを増やせ」など、契約範囲を超えた要求を行い、断ると大声で怒鳴ったりするケースも多く報告されています。

根底に「介護サービスは24時間対応が当たり前」という誤った認識がある場合や、家族自身が介護疲れで限界を感じているために苛立ちをすべて事業所にぶつけてしまっている場合もあります。

※ よくあるカスハラ被害について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/kaigo-cushara-jirei7sen/

カスハラ対策に取り組むメリット

職員の離職防止とメンタルヘルスケア

「ハラスメント防止 介護」の取り組みを徹底することで、職員が安心して働ける環境を作りやすくなります。

カスハラを事業所全体で早期発見・迅速対応する仕組みを整えると、職員の負担が軽減され、離職率も下がる傾向が見られます。

パーソナル研究所の調査では、離職意向について、ペイシェントハラスメント(※2)被害の有無で比較したところ、経験者で6.6ptsほど高かったとされています。離職意向の理由はさまざまですが、ペイシェントハラスメントも要因のひとつに含まれる可能性が考えられます。

※2 患者やその家族から医療従事者に対して行われる理不尽な要求や迷惑行為です。暴言や暴力、セクシャルハラスメント、治療費の未払いなどが該当します。

引用元:パーソナル研究所 深刻化するペイシェントハラスメント 2024年8月29日

業務効率とサービス品質向上

カスハラを適切に対処するには、現場での情報共有やマニュアル整備が欠かせません。

結果として、これまで各スタッフが属人的に対応していた課題を可視化し、標準化することにつながります。

こうした取り組みが進むことで業務が効率化し、スタッフ間の協力体制が強化され、利用者へのサービス品質も向上していくのです。

未然防止と社会的信用の向上

明確な「介護 カスハラ マニュアル」を整備し、利用者や家族にも周知することで、ハラスメントを起こさないための予防線を張れます。

事前に「不当な暴言・暴力は契約解除につながり得る」というルールを提示しておくだけでも、トラブルが発生するリスクは減少します。

さらに、カスハラへの対策を積極的に行っている事業所は、地域社会や行政からの評価が高まり、採用や利用者獲得の面でもプラスに作用することが期待できます。

「介護 カスハラ マニュアル」を作成・活用するためのポイント

厚生労働省の公的マニュアルを参考にする

まずは厚生労働省が公表している「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」や、「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル(令和3年度)」(※3)などを確認することが出発点となります。

公的機関の資料には、基本的な法的視点、事例別の対応策、再発防止策などが網羅されており、初めてカスハラ対策に取り組む事業所にとって大いに参考となるでしょう。

※3 参考資料 厚生労働省 介護現場におけるハラスメント対策マニュアル

事業所独自のガイドライン策定

公的マニュアルはあくまで“ひな型”であるため、自事業所のサービス形態(通所介護、訪問介護、入所施設など)や職員数、地域特性に合わせてカスタマイズする必要があります。

たとえば、訪問介護では夜間や休日の連絡フロー、スタッフが1人で利用者宅を訪問する際の安全確保策などを具体的に盛り込むと有効です。

独自のガイドラインを策定する際には、現場スタッフの意見を積極的に取り入れ、机上の空論にならないよう注意しましょう。

職員研修・周知徹底

作成したマニュアルやガイドラインが、現場で活用されなければ意味がありません。

定期的な研修やロールプレイなどで、実際のトラブル発生時にどのように対応すればよいかをスタッフ一人ひとりに理解してもらうことが重要です。

特に「利用者本人が認知症の場合はどうするか」「家族からの暴言が続く場合はいつ・どこに相談するか」など、具体的なシチュエーションを想定したシミュレーションを行うと、実務レベルでの効果が高まります。

相談窓口・報告ルートの整備

カスハラが疑われる場面や、すでに深刻化しているトラブルがある場合に、誰にどのように報告すればよいのかを明確にしておく必要があります。

管理職や専門部署がハラスメント対応を担当し、状況に応じてケアマネジャーや関係行政機関と連携する体制を確立すると安心です。

相談窓口を周知しておけば、スタッフが問題を早期に共有し、事業所全体で被害を最小限に抑えることができます。

サービス提供困難事例への対応

認知症を抱える利用者の暴言・暴力

認知症を背景とする暴言や暴力は、利用者本人の意思というよりも症状による可能性が高い場合が多々あります。

この場合には、主治医や家族、ケアマネジャーと連携し、投薬や介護環境の見直しなど多角的な支援が必要となります。

必要に応じて家族にも「認知症が原因である」ことを理解してもらい、言動の背景にある不安やストレス要因を一緒に探ることが効果的です。

夜間や休日の過度な呼び出し

契約範囲外の要求を家族が繰り返す場合、サービス提供が困難となる恐れがあります。

こうしたケースでは、まず利用者・家族に対して、契約書や重要事項説明書に基づいたサービス提供時間や緊急対応のルールを再度丁寧に説明することが基本となります。

夜間帯や休日に安易に対応をしてしまうと「言えば何とかしてくれる」と思われ、要求がエスカレートする危険性があるため、対応できる範囲とできない範囲をきちんと線引きし、必要に応じてケアマネジャーにも相談しながらサービス調整を検討しましょう。

契約範囲外の要求

たとえば身体介助以外にも、掃除や買い物など通常のヘルパー業務の範囲を超えた「ペットの世話を頼みたい」「家族の分の食事を作っておいてほしい」などの要求が重なる場合があります。

こうした行為に応じ続けると、サービス全体の質や公平性が損なわれるだけでなく、スタッフの負担が増し、結果として他の利用者への対応にも影響が出る可能性があります。

契約書に明記されたサービス範囲や加算対象、利用者負担などを再確認してもらい、繰り返し誤解を解消することが大切です。

カスハラを未然に防ぐ予防策

契約書・重要事項説明書によるルール明示

初回契約時や更新時に、契約書や重要事項説明書のなかで「暴力や暴言、過度な要求はサービス継続が困難になる場合がある」という項目をあらかじめ明示しておくと、カスハラの抑止力になります。

特に、厚生労働省のリーフレット(※4)や対策企業マニュアルを参考にすることで、利用者・家族にも“公的に認められたルール”という説得力をもたせられます。

※4 厚生労働省 カスタマーハラスメント対策リーフレット

クレームとハラスメントの線引き

利用者や家族からの苦情すべてがハラスメントに該当するわけではありません。サービスに対する正当な指摘や要望も当然考慮する必要があります。

しかし、不合理な暴言や脅迫行為にまで発展しているかどうか、どの程度社会通念上容認できない言動かを、事業所として明確に判断基準を定めることが重要です。

これにより、スタッフが必要以上に萎縮せず、適切なクレーム対応とハラスメント対策の線引きをしやすくなります。

定期研修と風通しの良い職場

対策マニュアルや契約書の整備だけでは、現場で十分な効果を発揮しないこともあります。

職員が「これはカスハラにあたるのか」「どの時点で報告すべきか」と迷った際に、一人で抱え込まずに早期相談できる職場環境を作ることが不可欠です。

定期的な研修やミーティングの機会を設けて情報共有し、実際に起こった事例を取り上げながら対応策を学ぶことで、問題を早期に“見える化”できます。相談しやすい雰囲気を整えれば、ハラスメント行為が深刻化する前に適切な手を打ちやすくなるのです。

公的支援・補助金の活用方法

各自治体の相談窓口

一部の都道府県や市区町村では、介護職員向けにカスハラ等のハラスメント相談窓口を設置しているところがあります。

たとえば福岡県では「福岡県在宅医療・介護職員カスハラ相談センター」(※5)を2024年(令和6年)に開設し、在宅ケア従事者が理不尽な要求や暴力を受けた場合に相談を受け付ける仕組みを整えています。

他の自治体でも同様の取り組みが進みつつあるため、自分の勤務地域で利用可能な窓口がないか確認してみるとよいでしょう。

※5 参考資料 福岡県 記者発表資料 福岡県在宅医療・介護職員カスハラ相談センターを開設します 2024年5月30日

「あかるい職場応援団」の資料

厚生労働省が運営しているポータルサイト「あかるい職場応援団」(※6)には、ハラスメント防止に役立つリーフレットや研修動画、事例集などが公開されています。介護現場に特化したものだけでなく、パワハラ・セクハラ全般に関する情報も多いため、カスハラ対策の一環として参考になる部分が多いでしょう。また、ダウンロードして施設内に掲示できるポスターなどもあるため、職場での周知活動に活用できます。

※6 参考資料 厚生労働省 あかるい職場応援団

ハラスメント対策の補助金・説明会

自治体によっては、介護現場のハラスメント対策に必要な研修費やポスター作成費などを一部補助する制度を設けている場合があります。

また「令和6年度介護現場におけるハラスメント対策説明会」など、公的機関が主催するセミナーに参加することで、最新の法制度の動向や他事業所の取り組み事例を学べるメリットがあります。

定期的に自治体のホームページや広報をチェックし、利用可能な補助金や説明会情報を見逃さないようにすることが大切です。

介護現場でのカスハラがもたらすリスク

職員の精神的負担と離職

カスハラが深刻化すると、職員は大きな精神的ストレスを抱え込みます。何度も暴言を受けているうちに気力を失ったり、サービスの質を維持できないほど疲弊してしまったりすることもあるでしょう。

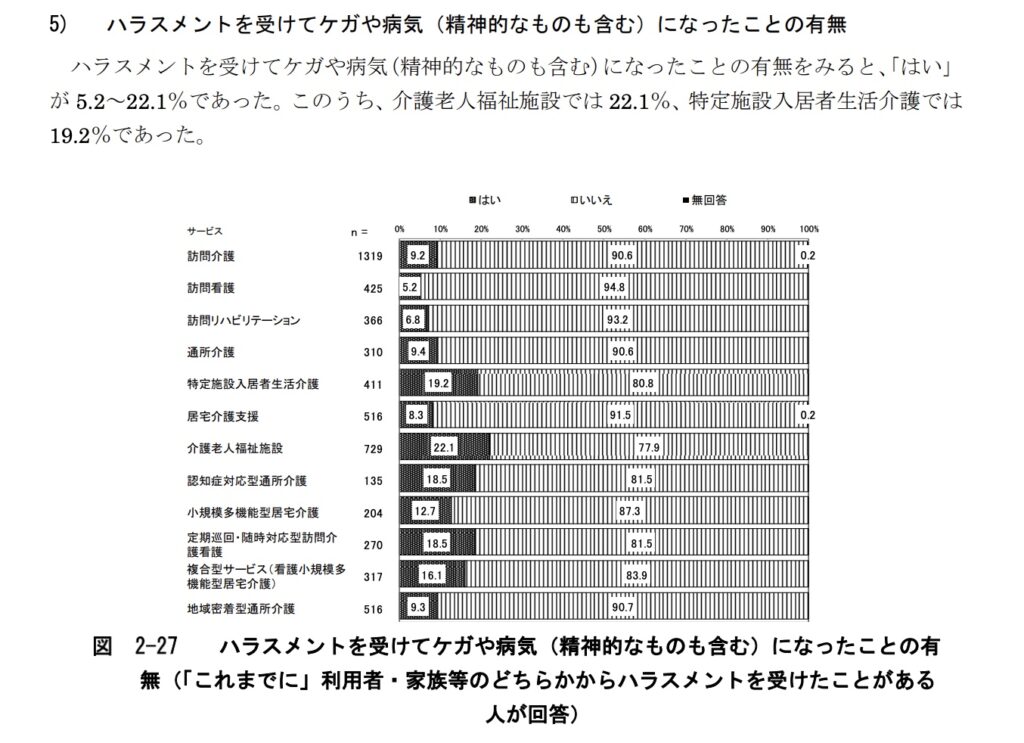

厚生労働省によると、介護施設でのハラスメントが原因でメンタルヘルス不調を訴える職員は年々増えており、そのまま退職を選択する例も少なくありません。

こうした離職が繰り返されると、人手不足に拍車がかかり、残った職員の負担がさらに増えるという悪循環に陥ることになります。

引用元:厚生労働省 介護現場におけるハラスメントに関する調査研究報告書 2019年3月

サービス低下と社会的信用の失墜

職員のモチベーションが下がれば、サービスの質そのものが低下する可能性が高まります。

利用者からの不満が増える一方で、対応するスタッフが疲れ果てている状況では新たなトラブルが発生しやすくなり、事業所全体の評判を落としかねません。

口コミや評判が重要視される福祉業界では、一度「あそこはハラスメントに対応してくれない」「スタッフがどんどん辞めてサービスが不安定だ」といった悪評が広がると、信頼回復に時間と労力がかかります。

法的リスクへの発展

カスハラがエスカレートして暴行や脅迫に該当する場合、警察沙汰や法的トラブルに発展することも考えられます。

利用者側の不当行為だけでなく、事業所が適切に対応を怠った結果「安全配慮義務違反」とみなされ、被害を受けた職員から事業所に対して法的責任を問われる可能性すらあるのです。

問題が公になれば行政からの厳しい指導や監査を受けるケースもあり、事業の継続に深刻な影響を及ぼしかねません。

まとめ

介護現場でのカスタマーハラスメントは、利用者・家族、そして職員双方にとって大きなストレスの要因となり、放置すれば離職率の上昇、サービスの質低下、社会的信用の毀損など、深刻なリスクへ発展する危険をはらんでいます。そこでカスハラを未然に防ぎ、適切に対処するためには「介護 カスハラ マニュアル」を作成し、事業所全体が同じ方針で対応できる仕組みを整えることが急務です。

具体的には、厚生労働省などの公的マニュアルをベースにサービス形態に応じたガイドラインを策定し、職員研修やケーススタディ、相談窓口の整備などを行い、継続的にアップデートしていくことが効果的です。契約書や重要事項説明書にハラスメント防止の条項を明記しておき、利用者・家族にも周知することで、トラブルが起こる前に予防線を張れます。

また、地方自治体が設置するカスハラ相談センターや厚生労働省の「あかるい職場応援団」など公的機関のリソースを活用することにより、補助金制度や最新事例を取り入れて効果的な対策を実施できるでしょう。カスハラを軽視せず、早め早めに手を打つことで、職員と利用者の双方にとって安全・安心な介護現場を育み、高齢化社会の中で持続可能なサービスを提供し続ける礎を築いてください。

介護現場には、利用者や家族の不安を真摯に受け止めながらも、職員が適切な範囲でサービスを提供できるようにするバランスが求められます。「介護 カスハラ マニュアル」を整備し、現場の声を反映しながら実践的な運用を行っていくことで、トラブルを未然に防ぎ、安心して働ける介護環境づくりを前進させていきましょう。

コメント