介護の現場は、高齢化社会を支える重要なフロントライン。私たちの将来や家族の生活を支えてくれる存在でありながら、なぜ「給与が低い」「労働条件が厳しい」という問題が根強く残っているのでしょうか。

本記事では、介護職の基本給が低い背景と、その課題改善に向けて活動を続ける日本介護クラフトユニオン(NCCU)の取り組みを詳しく解説します。

ネガティブな印象が先行しがちな介護業界ですが、だからこそ明るい未来を切り開く可能性を秘めています。処遇改善の道筋を読み解くことで、社会全体が一丸となって前向きな改革へと進むきっかけになれば幸いです。

【導入】介護職の基本給は平均26万円強、他産業との差は6万円以上

令和7年1月30日に発表された調査結果(日本介護クラフトユニオン)によると、介護職の平均基本給は26万5711円でした。

これは他産業の平均(33万200円)よりも、6万4489円ほど低い水準です。この数字だけでも「介護業界の給与が低い」と言われる理由は明確ですが、さらに問題なのは、この差が思ったよりも縮まっていないという点です。

介護職は夜勤や早朝勤務など不規則なシフトが多く、身体的・精神的な負担が大きい仕事です。利用者の生活リズムに合わせる必要があるため、職員の拘束時間が長くなりがちであり、そのうえ給与が低いとなれば、優秀な人材の確保が難しくなります。人材不足が続けば、結果的に1人ひとりの介護職員にかかる負担はさらに増え、離職率の上昇を招く悪循環が生まれてしまいます。

こうした課題を放置しておくと、近い将来に本格化する超高齢化社会で、十分な介護サービスを提供できない恐れがあります。しかし、一方で処遇改善に向けた動きは少しずつ前進しており、その中心にいるのが日本介護クラフトユニオン(NCCU)です。次の章では、このNCCUの活動内容や役割を詳しく見ていきます。

引用元:yahooニュース 介護職の基本給、6万円低く 全産業平均に比べ、労組調査 令和7年1月30日 共同通信

日本介護クラフトユニオン(NCCU)とは

日本介護クラフトユニオン(NCCU)は、介護現場で働く人々の賃金や労働条件を改善することを目的に設立された労働組合です。

多くの介護事業所では、職員が給与やシフトなどに不満があっても、「言ってもなかなか変わらない」「経営が苦しいから仕方ない」といった諦めが生まれやすいのが実情です。こうした声を集約し、国や行政へ政策提言を行い、具体的な変化へと結びつけようとしているのがNCCUという組織です。

NCCUは、国内最大級の産業別労働組合「UAゼンセン」の中でも、介護分野に特化した組織として活動の幅を広げてきました。設立当初から「介護の仕事をきちんと評価し、安心して働ける環境を作る」ことを目指し、全国各地で組合員を募り、共通の目標に向けた運動を展開しています。

労働組合というと「ストライキ」や「強いデモ活動」といったイメージを抱く方もいるかもしれません。しかしNCCUでは、現場の声を丁寧に拾い上げ、データや具体的な事例を示しながら国に要望を届ける――そんな地道な活動を積み重ねることで、確実に処遇改善につなげるという戦略を取っています。

主な活動内容

NCCUは、全国の介護事業所で働く組合員から集めたアンケートや声を分析し、賃上げや夜勤体制の見直しなど、介護現場の本音を国や業界団体に届けています。

たとえば「夜勤が1人勤務で休憩すら取れない」という実態が大きく報道された際には、NCCUの調査結果がメディアでも取り上げられ、社会的な関心を高める役割を果たしました。

NCCUは、賃金アップだけでなく、職員のスキルアップをサポートすることも重要だと考えています。

介護福祉士やケアマネジャーなどの資格取得を支援するための情報発信や、各種研修プログラムの提供・紹介などを積極的に行い、「専門性が向上すれば給与も上がる」仕組みづくりを推進しています。

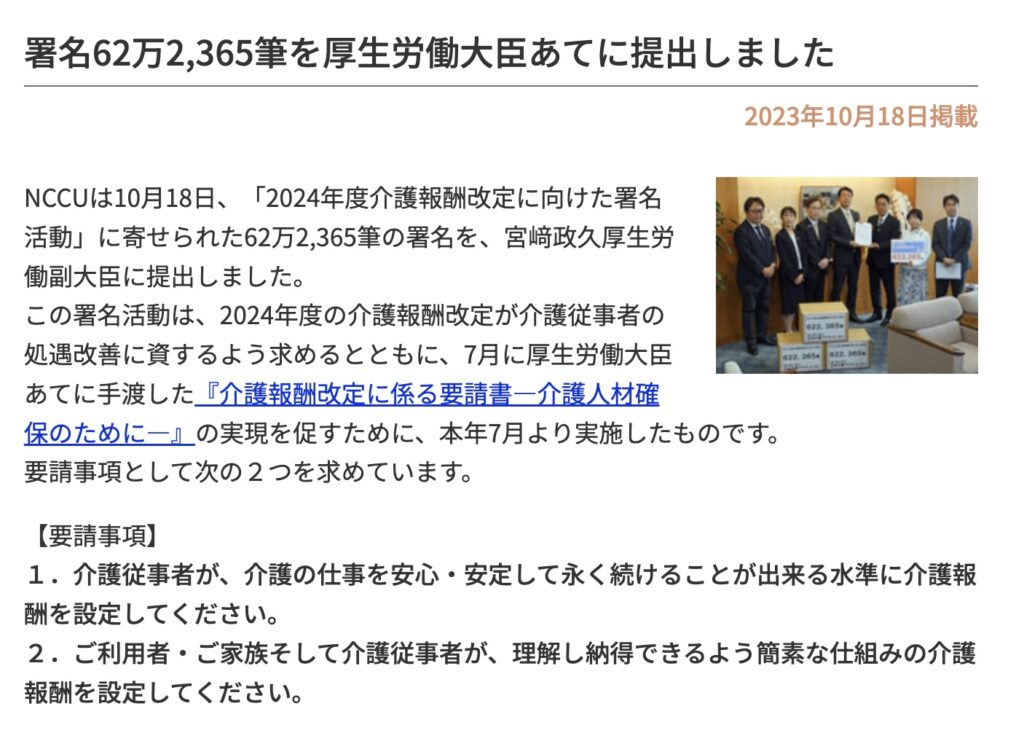

NCCUは、厚生労働省や国会議員への署名提出や要望書の提出を繰り返し行い、処遇改善を訴え続けています。

2023年には、賃上げを求める署名62万筆を副大臣に提出したことが大きく報じられました(出典:UAゼンセン日本介護クラフトユニオン公式情報)。また、「被災組合員に見舞金を支給する」「テクノロジー活用を支援する法人と協定を結ぶ」など、介護現場を支えるための多角的な活動も注目されています。

こうした取り組みは一見地味に見えるかもしれませんが、実際に国の施策や介護報酬の改定に影響を与えており、少しずつではありますが賃金や労働条件が改善する契機となっています。次の項目では、そもそも介護職の給与体系がどのような仕組みで成り立っているのか、そしてなぜここまで「処遇改善」が叫ばれるのかを詳しく確認します。

引用元:日本介護クラフトユニオン(NCCU) 署名62万2,365筆を厚生労働大臣あてに提出しました 令和5年10月18日

介護職の給与体系と処遇改善が求められる理由

介護職の給与には、「基本給」「夜勤手当」「資格手当」「処遇改善加算」など、いくつかの仕組みが存在します。介護福祉士や社会福祉士、ケアマネジャーといった資格を持っていると手当が付く場合もありますし、夜勤をこなした回数に応じて夜勤手当も支給されるケースが多いです。

ただし、こうした手当を加えてもなお、他産業と比べると賃金水準が低いという問題が根強く残っています。大きな理由として挙げられるのが、国の財源(社会保障費)の配分や介護報酬の設定が十分でないこと、さらに現場の厳しい労働環境が評価されにくい仕組みになっていることです。

「現場で働く人がどれだけ努力しても、報酬を決めるのは国の制度」という面があるため、改善には政策レベルでの取り組みが不可欠になります。NCCUをはじめとする労働組合や関係団体が国へ提言を行うのは、このような構造を変えなければ賃金が根本的に改善しにくいからです。

日本の介護報酬制度とプラス改定の経緯

介護報酬は、要介護度やサービスの種類に応じて細かく設定されており、事業所の主な収入源となっています。近年、数%程度のプラス改定が行われるケースが増えてはいるものの、物価の上昇や諸経費の高騰、建物・設備の維持管理費などを考慮すると「現場の負担は依然として大きい」というのが正直なところです。

2020年代に入ってからも、エネルギーコストや原材料費、人件費などが全体的に上がっている一方、介護報酬の改定ペースは数年に1回と定期的であるため、その間の物価上昇分をカバーできない状態が続きやすいのです。これでは、施設運営の安定や職員の給与アップに回す原資を確保するのが難しくなります。

NCCUは、そうした現実を踏まえて「物価上昇に応じて臨機応変に報酬改定が行われる仕組みづくり」を国に求めています。たとえば、急激なインフレ局面に入った際に、数年待たずして介護報酬を見直す“臨時改定”などを柔軟に実施することで、介護現場が突然のコスト増に追いつけず崩壊するのを防ぐという考え方です。

夜勤・休憩問題など現場の過酷さ

介護職の給与が低いだけでなく、夜勤や連続勤務による負担も大きく、休憩すらままならない現場があることは長年の課題です。NCCUの調査結果(出典:NCCU就業意識実態調査2023)によると、「夜勤が心身の負担になる」「休憩がほとんど取れない」という理由で転職を考える人が多いことが分かっています。

特に夜勤では、利用者の状態が急変すれば適切な対応を求められますし、長時間の見守りでストレスや疲労が蓄積します。1人勤務の現場では休憩を取るタイミングも難しく、仮眠すらままならないまま翌日の日勤に突入するケースもあると聞きます。そのうえ給与が低いとなれば、やりがいを感じて始めた仕事でも、「体力的に続けられない」と離職する人が後を絶ちません。

これらの問題は、単に「夜勤手当を増やせばいい」という話ではなく、職員数を適切に確保し、シフト管理を見直し、必要な休憩や仮眠が取れる体制を整えることが不可欠です。処遇改善によって介護職が増えれば、こうした負担の分散も進み、離職率の低下・質の高いサービス提供につながるでしょう。

介護業界を取り巻く課題と今後の展望

日本の高齢化は今後ますます進行し、要介護者の数は増え続けると予測されています。その一方で、出生率の低迷や若者の流出により、介護業界に参入する労働力の確保が大きな問題となっています。

もし介護職の基本給や処遇が改善されず、ネガティブなイメージが広まったままであれば、業界内の人材不足に拍車がかかるでしょう。それは利用者に対するサービスの質の低下にもつながり、日本全体が深刻な「介護崩壊」に陥る可能性を孕んでいます。

しかし、一方で介護の仕事は「人の生活を支え、心のこもったケアを提供できる」という大きなやりがいがあります。この魅力を正しく発信し、給与や労働環境を底上げすることで、今まで抱えていたネガティブな印象を覆し、ポジティブな将来像を描けるようになるはずです。

人材不足と離職率の問題

介護業界の人材不足は、単に「人数が足りない」というだけでなく、定着率の低さという問題を含みます。新卒や中途採用で人が入っても、夜勤や休憩の取りづらさなど過酷な勤務環境、あるいは給与の低さに耐えきれず、数年以内に離職してしまうケースが多いのです。

NCCUの調査によれば、賃金や労働環境への不満が、転職や離職を検討する主な理由として挙げられます。特に、「他産業と比べて給料が低いままだと結婚や将来設計が難しい」「夜勤が続き体力が持たない」といった声が多く、若年層の流出やキャリアチェンジによる人材流出が絶えません。

このままでは、介護の質を維持できず、業界全体が疲弊してしまいます。しかし、ここで処遇改善をしっかり行えば、職員が長期的に働きやすい環境が生まれ、人材の確保と定着が期待できます。その結果、チームワークが向上し、利用者へのケアの質も向上して、さらに「やりがい」を感じる職場が作られるという好循環が生まれるでしょう。

介護職の社会的地位向上に向けて

「介護従事者の処遇改善の実現を」「介護で働く仲間が希望と誇りの持てる賃金・処遇の実現を!」といったNCCUのスローガンには、介護職の社会的地位を高めたいという強い願いが込められています。現場では、利用者の命や生活を支える重要な役割を担っていますが、世間的には「誰でもできる仕事」「給料が低くて大変」といったネガティブなイメージが先行しがちです。

そこで、NCCUや業界団体はメディアへの情報発信や教育機関との連携、地域イベントでの啓蒙活動などを通じて、介護の仕事の専門性と価値をアピールしています。ロボットやICTを活用した先進的なケアの方法も少しずつ普及し始め、介護現場がハイテクなイメージを獲得してきている側面もあります。

社会全体が「介護職こそ、今後必要性が増し、スキルを磨けば給与やキャリアも伸びる有望な職種」と認識を変えられれば、若者が積極的に介護の道を選び、人材不足の問題を大きく緩和できる可能性があります。その第一歩が、給与や労働条件の改善――つまり「処遇改善」なのです。

介護職の将来と政策提言

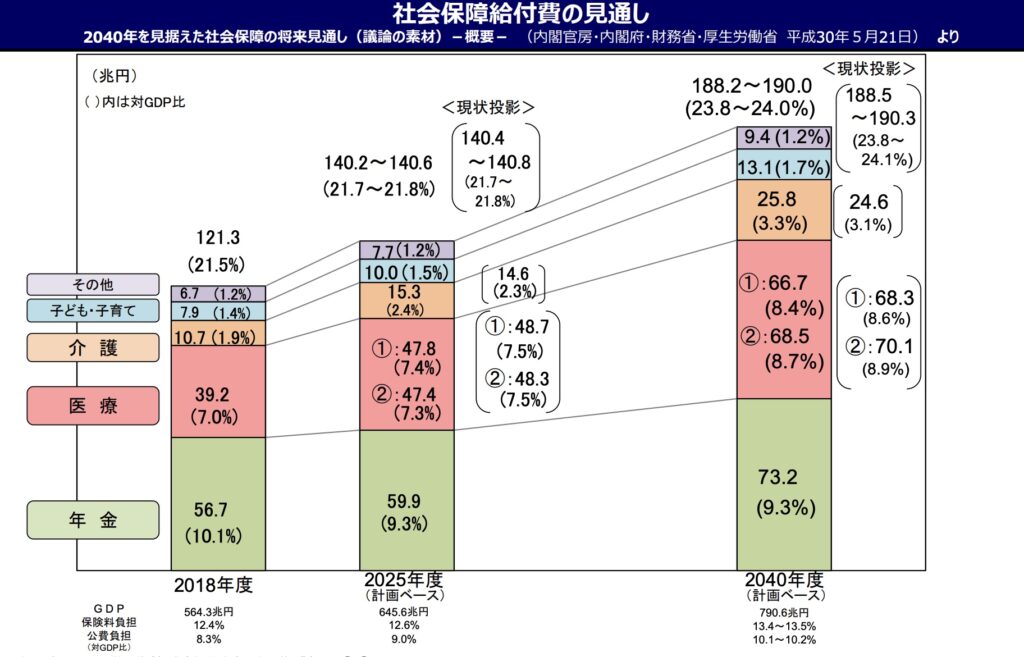

日本は今、超高齢化社会の入り口に立っていると言われています。2040年ごろには医療費・介護費がいま以上に膨らむと予測され、国の財政を支える仕組みや、社会保障制度そのものを再構築する必要が出てくるでしょう。そこで重要になるのが、介護現場を支える人材の確保と育成です。

日本の医療費推移と2040年予測、介護業界への影響

厚生労働省の推計(出典:厚生労働省「2040年を見据えた社会保障・働き方改革」)によると、高齢者人口のピークを迎える2040年ごろには、日本の医療費や介護保険料、年金などの社会保障費が一段と増加すると見込まれています。人口の3割以上が65歳以上という時代に、必要な介護サービスを提供するためには、今の何倍もの介護職員が必要になるかもしれません。

それにもかかわらず、賃金が低く、ハードな勤務でネガティブな印象が強いままでは、新たな人材が介護業界に入ってくるのは難しいでしょう。そこで、NCCUをはじめとする組合や専門家が繰り返し訴えているのが「早急な処遇改善の実行」です。給与と労働環境を整えれば、離職率の抑制だけでなく、再就職や他産業からの転職を促すことも可能になります。

引用元:厚生労働省 2040年を展望した社会保障・働き方改革本部のとりまとめについて【参考資料】 P.5

日本の人口減少の原因と課題、介護業界への影響を徹底解説

日本の人口減少は、少子化と高齢化が同時に進行している点が特徴的です。若者の数が減り、地方から都市部への人口移動も続いているため、地域によっては介護職員どころか若い世代そのものがいないという深刻な事態になりつつあります。外国人労働者の受け入れを拡大する政策も打ち出されていますが、言語や文化の壁、資格要件のハードルなど課題は多く残されています。

こうした人口減少の原因を根本から解決するのは容易ではありませんが、少なくとも介護業界が「魅力ある職業」「安定した収入とやりがいを得られる仕事」という認知を獲得できれば、若者をはじめとする多くの人に選ばれる可能性が高まります。日本介護クラフトユニオン(NCCU)のような団体を通じて、国への政策提言を強化することが、明るい未来へとつながる鍵になるでしょう。

実際のデータから見る業界の変化

介護職員の平均月収や年収は、少しずつではありますが上昇傾向にあると報じられています。しかし、「介護職員の2024年7月の基本給が平均26万5711円で、全産業平均の33万200円より6万4489円低かった」という調査結果(日本介護クラフトユニオン)からもわかるように、他産業と比べて大きな差が依然として残っています。

一方で、「年収差が縮小してきている」という分析もあり、現場が完全に停滞しているわけではないことは確かです。たとえば処遇改善加算の活用や、新型コロナウイルス感染症による介護現場への緊急支援など、一時的ではあるものの賃金や手当が上積みされた事例も出ています。問題は、それらが「一過性の支援」で終わるのではなく、安定した制度として定着するかどうかです。

データを読み解くと、「少しずつは前進しているが、物価上昇や生活費の増加に追いついていない」という現実が浮き彫りになります。やはり抜本的な改革がなければ、介護職の基本給が他産業並みに近づくのは難しいと考えざるを得ません。

日本介護クラフトユニオンが取り組む“処遇改善”の具体策

NCCUは、賃上げのための署名活動や、国への要望書提出、厚生労働省との意見交換などを継続的に行っています。さらに、テクノロジー活用を推進することで、介護職員の業務負担を減らし、労働環境を改善しようという動きも加速してきました。たとえば、身体介助をサポートするパワーアシストスーツや、夜間の見守りを補助するセンサーシステムを導入しやすくするため、46法人と協定を結び連携しているという報道もあります。

また、物価上昇や消費税増税などのタイミングで、臨時的な介護報酬改定を早期に行うよう要望するなど、介護事業所が「経営が立ち行かなくなる前」に対策を打ち出せるよう働きかけているのが大きな特徴です。これは、「国の制度が変わらない限り、どれだけ現場が努力しても給料を上げる原資を作れない」という認識が広く共有されているからこそ、組合という立場から強く訴えかけているのです。

署名運動に関しては、多くの介護職員だけでなく、利用者やその家族、地域住民も参加できる形をとっています。こうした「誰でも参加できる運動」を通じて、介護業界の実情が周知され、世論の後押しを得やすくなるメリットがあります。政治家も無視できない大きな民意となり、処遇改善の議論を進める強い原動力になるわけです。

まとめと今後への期待

介護職の基本給が他産業と比べて6万円以上も低いという事実は、現場での負担の大きさとのギャップを考えると、非常に深刻な問題です。

しかも超高齢化社会を迎える日本では、今後ますます介護サービスの需要が高まることが予想され、早急な解決が望まれています。給与が低いままでは人材不足が解消されず、結果として離職率が上昇し、介護の質が下がってしまう――それこそが社会全体の大きなリスクになるでしょう。

しかし、日本介護クラフトユニオン(NCCU)のような団体が声を上げ、政府や厚生労働省への要望活動を継続することで、少しずつ処遇改善の道筋が見えてきています。実際にプラス改定の実施や、一時的な緊急支援が導入されてきた実績もあるため、この動きをさらに加速させ、恒久的な制度として定着させることが大切です。

テクノロジーを活用した働き方改革や、研修制度の充実によって専門性を高める取り組みも今後の介護業界を明るくする鍵になるでしょう。

ポジティブな未来へ向けて

「介護職は大変だからやりたくない」「給料が低いから不安だ」というネガティブな印象は、確かに現状を反映した部分もありますが、それがすべてではありません。介護は、利用者との信頼関係を築き、直接「ありがとう」と感謝される機会が多い仕事です。人の暮らしを支えることで、達成感や社会貢献の実感を得やすいという魅力も大きいのです。

NCCUなどの労働組合をはじめ、行政や企業、教育機関、そして私たち個人が少しずつ声を上げ行動することで、介護職のネガティブなイメージを払拭し、「処遇改善」をさらに進められます。介護職が安定した収入と働きやすい環境を得られれば、若い世代も安心して介護の道を選び、経験豊富なベテラン職員とのチームワークで質の高いケアを提供できるでしょう。

最後に、この問題は決して「介護に携わる人だけの課題」ではありません。私たちの多くがいずれは利用する可能性のある介護サービスを、今からより良いものにしておくことは、すべての世代にとって重要です。

こうした小さなアクションが集まれば、政府や社会の仕組みを変えるほどの大きな力となるはずです。給与の低さや労働条件の厳しさといったネガティブな課題だけでなく、「人のためになる仕事」「テクノロジー導入で進化する仕事」というポジティブな面も含めて介護の魅力を見直してみませんか。

高齢化社会を支えるための一歩として、まずは情報を知り、考え、行動することが私たちにできる第一歩です。 明るい未来は、一人ひとりの理解と協力から。介護職の処遇改善は、すべての人が安心して老後を迎えられる社会を築くための大きな鍵と言えるでしょう。

コメント