介護現場では、利用者の健康を維持するために「喀痰吸引」が求められることが増えています。しかし、喀痰吸引は医療行為に該当し、無資格の介護職員が行うことは禁止されています。そのため、介護職員が適切な研修を受け、資格を取得することで、安全に喀痰吸引を実施できる制度が整備されました。

本記事では、喀痰吸引等制度の背景や法的根拠、研修の種類と内容、資格取得までの流れまで詳しく解説します。介護職員としてスキルアップし、現場で求められる存在になるために、ぜひ最後までご覧ください。

喀痰吸引等制度とは?

介護職員が医療行為を行えるようになった背景

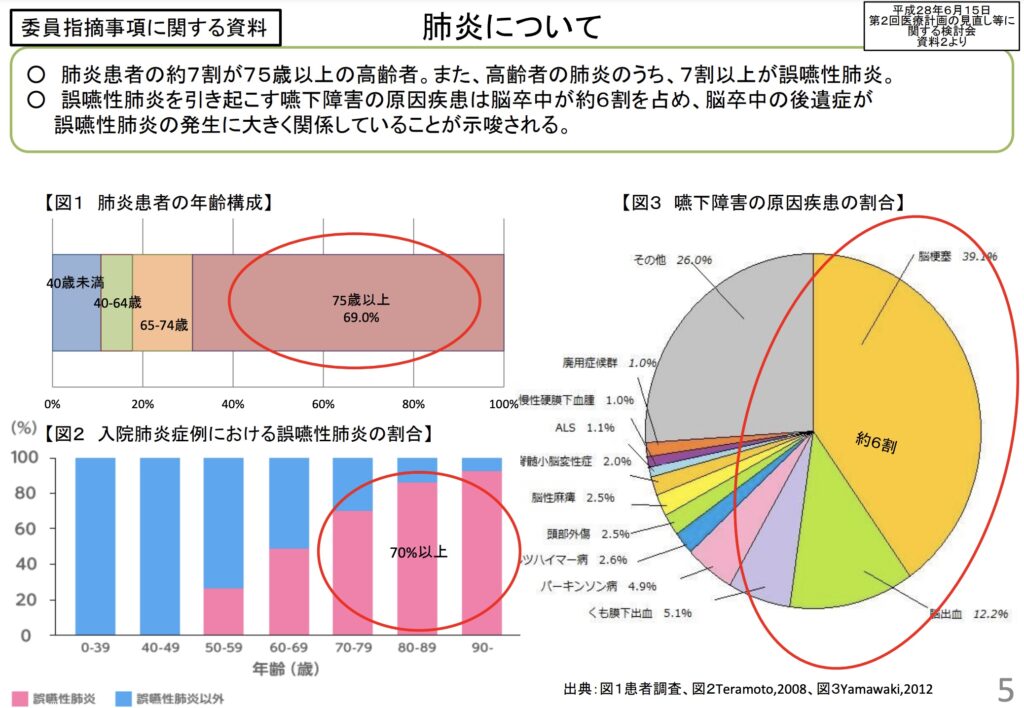

日本は超高齢社会を迎え、要介護者の増加に伴い、医療的ケアを必要とする利用者が増えています。特に、誤嚥性肺炎の予防には喀痰吸引が欠かせません。しかし、これまでは介護職員が喀痰吸引を行うことは認められておらず、迅速な対応が難しい状況でした。

従来、喀痰吸引は医師や看護師のみが行える医療行為とされていました。しかし、医療従事者の不足や夜間対応の困難さから、喀痰吸引が必要な利用者への迅速なケアが難しい状況が続いていました。そのため、介護現場でのニーズを踏まえ、一定の条件下で介護職員が喀痰吸引を実施できるよう制度が整備されたのです。

喀痰吸引等制度の導入により、研修を受けた介護職員が適切に喀痰吸引を行えるようになりました。特に、特別養護老人ホームやグループホームなどでは、看護師が常駐していない時間帯でも、介護職員が迅速に対応できるようになり、利用者の健康維持が向上しています。

引用元:厚生労働省 第2回医療計画の見直し等に関する検討会 資料2 平成28年6月15日

喀痰吸引等制度の目的と意義

喀痰吸引等制度の目的は、介護職員が適切な研修を受けることで、安全に医療的ケアを提供し、利用者の健康を守ることです。

介護施設や訪問介護の現場では、医師や看護師がすぐに対応できないことが多いため、研修を修了した介護職員が喀痰吸引を実施できることは大きなメリットとなります。制度導入により、介護職員の役割が拡大し、医療と介護の連携がより強化されるようになりました。

例えば、ある特別養護老人ホームでは、制度導入後に喀痰吸引が必要な利用者の健康管理がスムーズになり、誤嚥性肺炎の発症率が低下しました。また、在宅介護においても、訪問介護員が喀痰吸引を実施できることで、家族の負担が軽減され、より安心して在宅生活を送ることができるようになっています。

喀痰吸引等制度の法令と規定

喀痰吸引は医療行為と定められている根拠

喀痰吸引は、厚生労働省が定める「医行為」に該当し、本来は医師や看護師のみが行える行為です。無資格の介護職員が実施すると、医師法違反となります。

ただし、喀痰吸引等の必要性が高まり、介護現場での迅速な対応が求められるようになったことから、「一定の条件を満たせば、介護職員も実施可能」とする制度が導入されました。この制度のもとで研修を修了し、認定を受けた介護職員は、安全に喀痰吸引を行うことができます。

介護職員が喀痰吸引を行うためには、①喀痰吸引等研修の修了、②勤務する施設・事業所が「登録特定行為事業者」として認可されていること、③医師の指示書があることなどの条件を満たす必要があります。

社会福祉士及び介護福祉士法に基づく規定

「社会福祉士及び介護福祉士法」の改正により、一定の研修を受けた介護職員が「特定行為業務従事者」として喀痰吸引を行うことが認められるようになりました。

これにより、介護職員が無資格で喀痰吸引を行うことが禁止される一方で、研修を修了すれば合法的に実施できる環境が整えられました。

例えば、特養やデイサービスでは、これまでは看護師が不在の時間帯に喀痰吸引が必要になった場合、迅速な対応ができませんでした。しかし、制度導入後は、研修を修了した介護職員が対応できるようになり、利用者の健康管理がよりスムーズになりました。

実質的違法性阻却の考え方とその通知内容

厚生労働省の通知により、喀痰吸引等研修を修了し、適切な手順を踏んで実施した場合は、「実質的違法性阻却」が適用され、医療行為として違法とはならないとされています。

喀痰吸引は本来、医療従事者のみが行う行為ですが、介護職員が研修を受け、必要な知識と技術を習得した場合には、例外的に実施が認められる仕組みになっています。

研修修了後、適切な指導のもとで喀痰吸引を行った場合には問題ありませんが、無資格のまま実施すると、医師法違反となります。そのため、研修の受講と認定証の取得が必須となります。

喀痰吸引等研修の種類と研修内容

第1、2号研修の対象・内容

第1号、2号研修は、高齢者・障害者等の福祉・介護施設や居住系サービス等の不特定の利用者へのケアを想定しています。

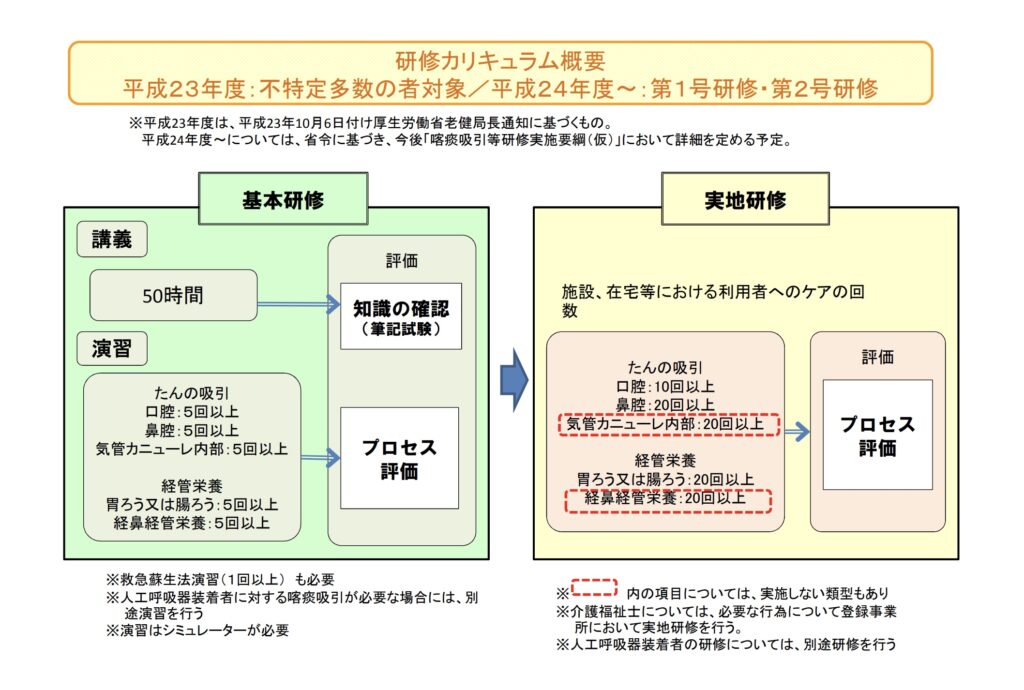

不特定の利用者に対する喀痰吸引を行う際に、基本的な理論と実技を学ぶことが求められます。たんの吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)、経管栄養(胃ろう又は腸ろう、経鼻経管栄養)の全てを実施できるようになるものが、第1号研修、その一部の特定行為を実施できるようになるものが、第2号研修です。

例えば、特別養護老人ホームにおいて、複数の利用者に喀痰吸引を行う介護職員が、この第1号、2号研修を受講し、認定を受けることで対応が可能になります。

第3号研修の対象・内容

第3号研修は、実施対象者を特定の方とする研修です。

例えば、在宅の重度障がい者に対する喀痰吸引等のように、個別性の高い特定の対象者に対して特定の介護職員が喀痰吸引等を実施する場合に(第1、2号研修と併せて)必要です。

基本研修と実地研修の違いと具体的内容

喀痰吸引等研修は、「基本研修(座学)」と「実地研修(実技)」に分かれています。

基本研修では、喀痰吸引の理論や法的基礎を学び、実地研修では実際の現場で技術を習得します。この二段階の研修を経ることで、安全な喀痰吸引の実施が可能になります。

研修費用や受講期間の目安について

喀痰吸引等研修を受講するには、一定の時間と費用がかかります。

介護職員としての業務をこなしながら研修を受講するため、事前に期間や費用を確認しておくことが重要です。

引用元:厚生労働省 平成24年度 喀痰吸引等指導者講習 講義1資料 P.52

登録研修機関・登録事業者について

登録研修機関とは?選び方のポイント

喀痰吸引等研修を受講するには、都道府県知事の登録を受けた「登録研修機関」(※1)で受講する必要があります。

認定機関で受講することで、最新の知識と技術を身につけることができます。

登録特定行為事業者・登録喀痰吸引等事業者とは

喀痰吸引を実施する事業者は、厚生労働省に登録し、適切な管理体制を確立する必要があります。

登録事業者として認可を受けることで、施設や訪問介護事業所において、喀痰吸引の実施が可能になります。

登録に必要な申請手続き・書類の詳細

喀痰吸引等事業者として登録するためには、申請手続きが必要です。

登録を受けた事業者は、適切な管理体制のもとで喀痰吸引を実施できるようになります。

- 申請書を作成し、都道府県に提出

- 必要書類を添付(事業計画書・従業員の資格証明書など)

- 審査を経て登録完了

※1 参考資料 厚生労働省 登録研修機関数 令和5年4月1日現在

認定特定行為業務従事者認定証の取得方法と手続き

認定証とは何か、その重要性

喀痰吸引を実施するためには、「認定特定行為業務従事者認定証(以下、認定証)」の取得が必要です。これは、介護職員が喀痰吸引を行うための正式な資格証明であり、法的に認められた喀痰吸引の実施が可能になります。

この認定証を持たずに喀痰吸引を行うと違法行為となるため、研修を修了した後、必ず取得する必要があります。

新規取得の手続きと必要書類

認定証を取得するには、研修修了後に指定の手続きを行い、必要書類を提出する必要があります。

- 研修の修了証明書を受け取る(登録研修機関が発行)

- 認定証の申請書を記入する(各都道府県の指定窓口へ提出)

- 必要書類を準備する

- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)

- 研修修了証明書

- 勤務先の証明書(必要な場合)

- 書類審査を受ける(都道府県の福祉・保健部門で審査)

- 認定証の発行(通常1ヶ月程度)

認定証の変更・再交付・辞退の申請手続きの解説

(1) 認定証の変更手続き

勤務先の変更や住所変更があった場合、一定の期間内に変更申請を行わなければなりません。変更手続きを怠ると、認定証が無効になる可能性もあります。

変更手続きの流れ

- 変更届を都道府県の窓口に提出

- 変更内容を証明する書類(住民票・勤務先の証明書など)を添付

- 変更後の認定証を受け取る

(2) 認定証の再交付申請

認定証を紛失したり、破損してしまった場合は、速やかに再交付の手続きを行う必要があります。

再交付申請の流れ

- 再交付申請書を提出(紛失・破損の理由を記載)

- 再交付手数料の支払い(都道府県によって異なる)

- 新しい認定証を受け取る

(3) 認定証の辞退手続き

喀痰吸引業務を行わなくなった場合、認定証の返納が必要です。

辞退手続きの流れ

- 認定証辞退届を提出(都道府県の窓口へ)

- 認定証の返納(郵送または窓口持参)

- 受理通知を受け取り、手続き完了

介護福祉士が喀痰吸引を行う際の具体的注意点

医師の指示書の取り扱い

喀痰吸引は医療行為であるため、介護職員が実施する際には、必ず医師の指示書が必要です。利用者ごとに適切な方法や頻度が異なるため、医師の指示を厳守することで、安全にケアを提供できます。

指示書の具体的な内容

・喀痰吸引の頻度(1日○回)

・吸引の方法(口腔・鼻腔・気管カニューレのいずれか)

・緊急時の対応方法

喀痰吸引時の利用者観察のポイント

喀痰吸引を行う際には、利用者のバイタルサインや表情の変化を観察することが不可欠です。

観察すべきポイント

・呼吸の様子(息苦しそうではないか)

・顔色の変化(青白くないか)

・意識の状態(反応が鈍くなっていないか)

・吸引後の喀痰の色や量の変化

カテーテル使用上の注意点(口鼻腔吸引・気管カニューレ吸引の違い)

喀痰吸引には、口鼻腔吸引と気管カニューレ吸引の2種類があり、それぞれに適切な手順があります。

・口鼻腔吸引:カテーテルを適切な深さまで挿入し、過度な吸引圧をかけないようにする。

・気管カニューレ吸引:無菌操作を徹底し、カニューレ内部を傷つけないよう慎重に行う。

喀痰吸引等研修を受講するメリット

スキルアップ・キャリアアップにつながる理由

喀痰吸引等研修を受講することで、介護職員としてのスキルアップが可能になります。

資格を持つことで、施設内での役割が広がり、昇給やキャリアアップのチャンスが増えます。医療的ケアの知識を習得することで、専門性の高い介護職員として評価される機会が増え、管理職やリーダー職への道も開かれます。

例えば、喀痰吸引の資格を持つことで、施設内での責任ある立場に就く機会が増え、訪問介護事業所などでも重宝されるようになります。

現場で求められる介護職員になるメリット

喀痰吸引を必要とする利用者は増えており、研修を修了した介護職員は、施設や在宅介護の現場で重宝されます。

介護職員の専門性がより重要視される時代において、医療的ケアができる介護職員は、医療機関や訪問介護事業所でも高く評価されるため、就職・転職に有利になるケースが多いです。

例えば、喀痰吸引等研修を修了した職員は、訪問介護事業所や特別養護老人ホームで積極的に採用されるケースが増えています。

収入面での影響について

喀痰吸引等研修を修了すると、施設によっては資格手当が支給されることがあります。

医療的ケアのスキルを持つことで評価されやすくなり、給与のアップにもつながる可能性があります。

例えば、資格手当として月5,000円~10,000円が支給される施設もあります。また、訪問介護では、喀痰吸引ができる職員の時給が通常より高く設定されることもあります。

よくある質問(Q&A)

喀痰吸引等研修に関するよくある質問と回答

Q1. 研修は誰でも受けられますか?

→ 介護職員であれば、誰でも受講できますが、勤務先の施設の方針によることもあります。

Q2. 研修期間はどのくらいですか?

→ 研修内容によりますが、座学と実技を合わせて数ヶ月かかることが一般的です。

Q3. 費用はどのくらいかかりますか?

→ 施設負担の場合もありますが、自己負担なら約5万円~20万円程度が目安です。

Q4. 資格取得後も研修を受ける必要がありますか?

→ はい。スキル維持のため、定期的なフォローアップ研修が義務化される可能性があります。

資格取得後の疑問点とその解決方法

Q1. 資格を取得すればすぐに喀痰吸引を実施できますか?

→ 施設が「登録特定行為事業者」であること、医師の指示書があることなどの条件を満たしていれば実施可能です。

Q2. 資格を取得したのに、職場で喀痰吸引をする機会がない場合は?

→ 他の介護施設や訪問介護事業所への転職を検討するのも一つの方法です。また、定期的な研修に参加し、スキルを維持しましょう。

まとめ

資格取得への前向きなメッセージ

喀痰吸引等研修は、介護職員の専門性を高める重要なステップです。

資格を取得することで、利用者の安全を守るためのスキルを身につけ、より専門的な介護を提供できるようになります。

例えば、喀痰吸引等研修を受講し、資格を取得した職員がキャリアアップし、介護リーダーや管理職に昇進した例もあります。

喀痰吸引業務の今後の必要性と展望

高齢化の進展に伴い、医療的ケアの必要性はますます高まっており、喀痰吸引ができる介護職員の役割は重要になります。

介護施設や在宅介護の現場では、看護師との連携を強化し、より質の高いケアを提供することが求められています。

喀痰吸引等研修を修了し、資格を取得することで、介護職員としてのスキルアップが実現し、より多くの利用者のケアに貢献できるようになります。

資格取得はキャリアアップや収入向上にもつながり、働く環境の選択肢も広がります。利用者の安心と安全を支えるために、ぜひ前向きに資格取得を目指し、介護の現場でより活躍できる存在になりましょう。

コメント