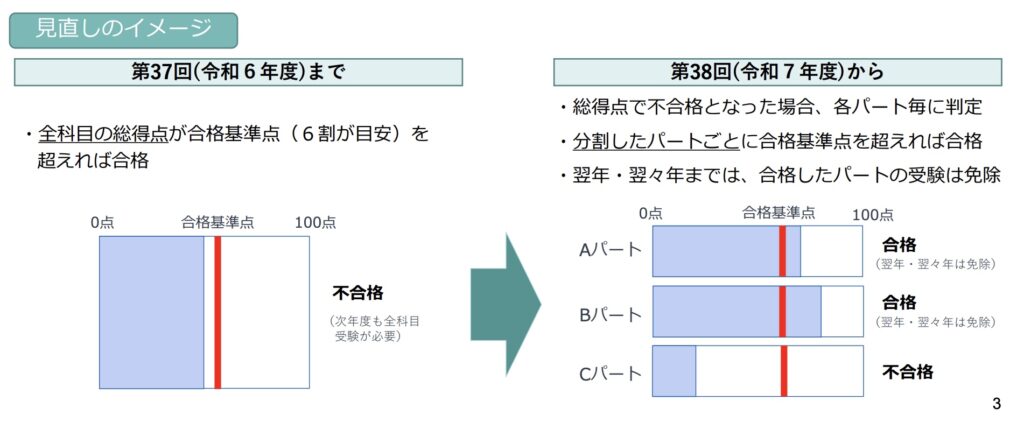

2025年度(令和7年)から介護福祉士国家試験に「パート合格制度」が導入されます。

これまで一括受験が基本だった介護福祉士試験が、A・B・Cの3パートに分かれ、それぞれの合格を積み重ねることが可能に!

「仕事と勉強の両立が難しい」「一発勝負が不安」「年齢的に記憶力に自信がない」そんな声に応える制度改革です。

この記事では、パート制度の仕組み、対象者、試験科目、メリット・デメリット、注意点まで、誰でもわかる言葉で徹底的に解説します。

40代・50代・60歳以上の挑戦者や外国人受験者も必読!制度の「裏側」や厚生労働省の狙い、受験対策法まで網羅しました。

1. パート合格制度とは?|2025年から始まる国家試験の新方式

介護福祉士国家試験における「パート制度」とは

介護福祉士国家試験に「パート合格制度」が導入されることで、受験科目を3つのパートに分けて受験し、一度合格したパートは次回以降の試験で免除される仕組みになります。

この制度により、一度にすべての科目に合格する必要がなくなり、働きながらでも無理なく国家資格を目指せる環境が整います。

これまでの国家試験は、13科目を一括して受験しなければならず、特に社会人や子育て中の人にとっては大きなハードルでした。しかし、パート合格制度では、自分のペースに合わせて段階的に合格を目指せるため、受験者の心理的・時間的な負担が軽減されます。

たとえば、Aパート(介護の理念・制度など)に合格した受験者は、次年度以降Bパート、Cパートだけを受験すればよくなり、最終的にすべてのパートに合格すれば介護福祉士資格を取得できます。

この新制度は、介護人材不足が深刻化するなか、より多くの人が国家資格にチャレンジしやすくするための画期的な改革です。

いつから始まる?導入スケジュールと移行時期

介護福祉士国家試験の「パート合格制度」は、令和7年度(2025年度)から正式に導入されます。対象となるのは第38回国家試験以降です。

厚生労働省はこの制度改革を2024年度中に周知し、2025年の試験から新たな方式で実施する方針を打ち出しています。

たとえば、2025年にAパートとCパートに合格し、Bパートだけ不合格だった場合、翌年(2026年)の試験ではBパートのみ受験すれば良く、有効期限内(2年間)での合格が可能です。

導入までのスケジュールは非常にタイトですが、すでに各団体や教育機関でも対応が進められており、受験者にとっては新制度へのスムーズな移行が期待されています。

パートA・B・Cそれぞれの出題範囲・難易度

パート合格制度では、介護福祉士国家試験の13科目を3つのパートに分類して出題されます。それぞれのパートには異なるテーマがあり、学習内容も分かれています。

Aパートでは、「介護の理念・制度・基本技術」など、介護職の基礎的な知識が問われます。Bパートは「身体構造・疾病理解・認知症・障害の理解」など、医学的な知識が中心です。Cパートは「介護過程や事例対応」など、より実践的なスキルが求められます。

たとえば、Aパートは介護保険制度や倫理、日常生活援助の考え方など、概念的な知識が中心であり、暗記が得意な方には比較的取り組みやすい内容です。逆にCパートは事例形式の問題が多く、実務経験や判断力が問われるため、難易度はやや高めとされています。

それぞれのパートの性質を理解し、自分の得意・不得意を見極めながら学習を進めることで、戦略的に合格を目指すことが可能になります。

引用元:厚生労働省 介護福祉士国家試験におけるパート合格(合格パートの受験免除)の導入について P.3

参考資料 厚生労働省 介護福祉士国家試験におけるパート合格(合格パートの受験免除) の導入について

①介護福祉士国家試験におけるパート合格(合格パートの受験免除)の導入について[201KB]

②参考資料[1005KB]

なぜ今「パート制度」が導入されるのか?|背景と課題

少子高齢化と介護人材不足

介護福祉士国家試験にパート制度が導入される大きな理由は、深刻な人材不足にあります。超高齢社会の進展とともに、介護人材の確保は国全体の喫緊の課題となっています。

従来の国家試験では、「すべての科目を一度に合格しなければならない」という制度が、働きながら受験する人や高齢の受験者にとって大きな壁となっていました。

たとえば、介護職として現場経験は豊富でも、試験対策に十分な時間を割けないパート職員や子育て中の職員などが国家資格取得を断念するケースも少なくありません。

パート制度の導入は、こうした人々が段階的に受験できる環境を整え、資格取得へのハードルを下げ、結果として介護人材を着実に増やすことを目的としています。

外国人労働者の受け入れ拡大と制度整備

介護人材の受け皿として期待されているのが、外国人介護職員の活躍です。そのため、介護福祉士国家試験の制度も、外国人にとって挑戦しやすい形へと見直されつつあります。

これまで、外国人技能実習生や特定技能制度を通じて多くの外国人が日本の介護現場で働いていますが、国家試験における「一括合格」のルールは、言語の壁や文化的背景から非常に厳しいものでした。

たとえば、日本語能力に優れていても、一度に13科目を日本語で理解し記述するのは大きな負担です。パート制度では、一部の科目から段階的に受験できるため、外国人にも大きなメリットがあります。

このように、パート制度は外国人労働者への門戸を広げ、多文化共生型の介護人材育成を後押しする役割も担っています。

※ 外国人材の受け入れについて詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/technical-training-system-2024/

パート制度のメリットとデメリット|受験者・事業者双方の視点で

【受験者側のメリット】仕事・家事・育児との両立がしやすい

パート合格制度の最大の魅力は、働きながら、育児や介護をしながらでも国家資格に挑戦できる環境が整うことです。一度にすべての科目に合格する必要がないため、時間的余裕のない受験者にとっては大きなメリットです。

これまで「時間がないから無理」と感じていた受験者でも、1年で1パートずつ受験できることで学習へのハードルが下がります。

たとえば、今年はAパートだけに集中し、翌年にBパート、さらに翌年にCパートというように、自分のペースで段階的に合格を目指すことが可能になります。

この柔軟性は、ライフスタイルに制限のある受験者にとって、まさに“資格取得への道を開くカギ”です。

【事業者側のメリット】在職者の国家資格取得を支援しやすい

パート制度の導入は、介護事業者側にも大きな恩恵をもたらします。とくに現場で働く職員の資格取得を後押しする制度として、長期的な人材育成に有効です。

一括受験だと業務との両立が難しく支援がしにくい側面がありましたが、1パートずつの受験なら、勤務シフトを調整しながら支援がしやすくなります。

たとえば、2025年度にAパートを受験した職員に対して、業務時間内で勉強支援を行い、翌年以降のB・Cパートに備えるといった継続的な取り組みが可能です。

結果として「キャリアアップ支援ができる職場」としての魅力が高まり、採用や定着率向上にもつながります。

【受験者側のデメリット】モチベーション維持や費用負担の課題

一方で、パート制度には長期戦になることによるモチベーションの維持や、再受験による費用増加といった課題もあります。

試験が複数年にわたることで「次のパートは来年でもいいか…」と中だるみしてしまったり、継続的に勉強を続ける気力が続かないこともあります。

また、再受験ごとに受験料が発生するため、全体としてかかる費用が一括受験より高くなる可能性もあります。

制度のメリットを活かすには、自分自身で明確なスケジュールを立て、学習習慣を維持する努力が必要です。

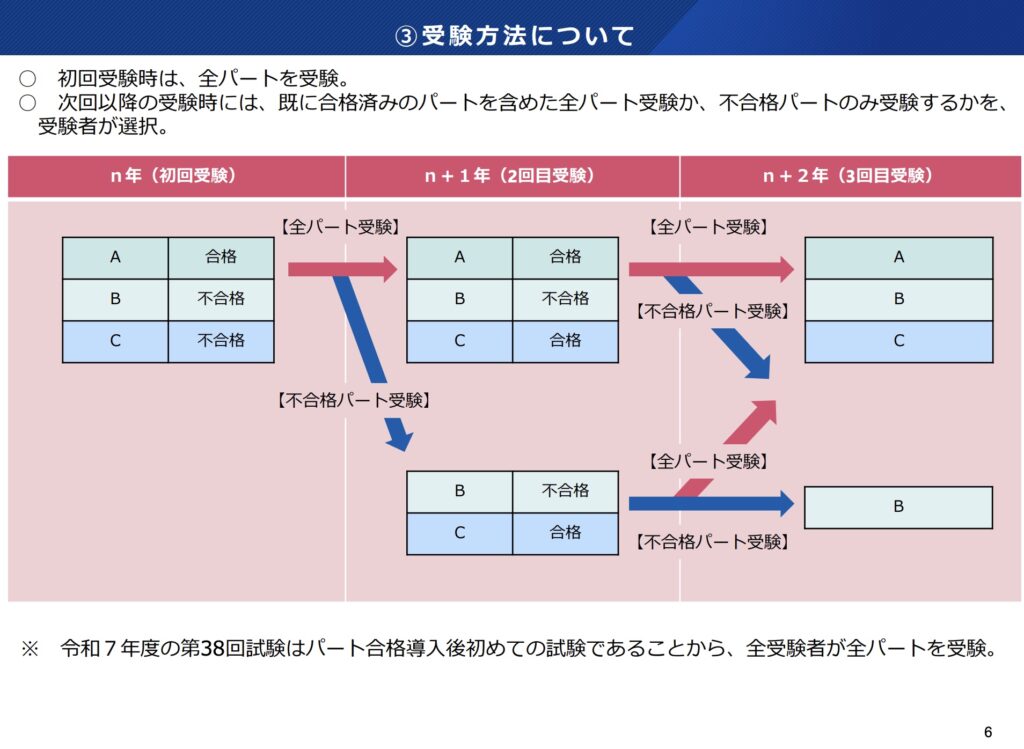

引用元:厚生労働省 介護福祉士国家試験におけるパート合格(合格パートの受験免除)の導入について P.6

対象者・条件|年齢・勤務形態・実務経験による違い

40代・50代・60代・70代もチャレンジできる

パート合格制度は、年齢を問わず誰でも介護福祉士を目指せる道を広げる制度です。特に40代・50代・60代以上の方にとって、資格取得への心理的ハードルを大きく下げるものとなります。

従来の一括受験では、「年齢的に記憶力が落ちているから無理」とあきらめていた方も少なくありません。しかし、3つのパートに分けて受験できることで、段階的に学習し、記憶の定着も図りやすくなります。

たとえば、50代の主婦が子育てを終えて介護職に復帰するケースでは、1年目にAパート、翌年にBパートと、無理のないペースで試験に挑戦できます。

「いくつになっても学び直せる」制度として、第二のキャリア形成にもつながります。

パート勤務でも受験可能?

パート勤務の職員でも、一定の条件を満たせば国家試験を受験できます。正社員に限定されているわけではなく、働いた日数と内容に基づいて受験資格が判断されます。

実務経験としてカウントされるのは、「週3日以上・1日6時間程度の就労」など、介護業務の従事実績が明確であることが基本です。

たとえば、週4日パート勤務でも3年間勤務すれば、フルタイムと同等の扱いで受験資格を得られるケースが多くあります。

雇用形態に関わらず、真面目に働き続けていれば介護福祉士を目指すチャンスは開かれています。

実務経験5年以上が必要?

介護福祉士国家試験の受験資格として、原則は「実務経験3年以上」+「実務者研修修了」です。5年以上が必要という情報は、一部の制度(特定技能外国人など)に限った話です。

現場で勤務している日本人職員の多くは、3年の実務経験と必要な研修受講で受験可能です。

たとえば、3年間、パート勤務で週4日働いた人も、実務時間を積算して条件を満たしていれば受験資格を得られます。

「5年必要」という情報に惑わされず、まずは自分の勤務実績と条件を確認しましょう。

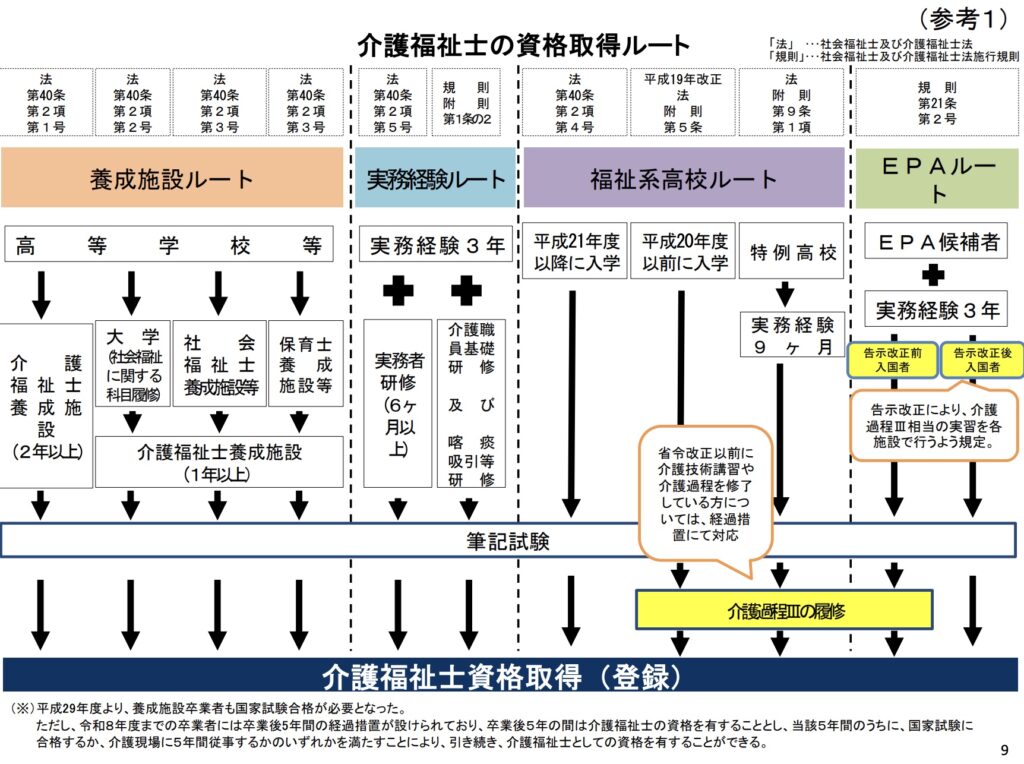

外国人介護職員も対象?

パート合格制度は、外国人介護職員にも開かれた制度です。特定技能、介護福祉士候補者(EPA)、技能実習生など、外国籍の職員が国家資格を目指す際にも適用されます。

分割受験によって学習・言語の負担が軽減され、理解が進んだ分野から段階的に受験できるようになるため、合格へのハードルが下がります。

たとえば、Aパートのみを先に取得し、Bパート・Cパートは翌年以降に計画的に挑戦するといった方法も可能です。

多様な国籍の人材にとっても、資格取得とキャリアアップの道が広がる制度となっています。

引用元:厚生労働省 介護福祉士国家試験におけるパート合格(合格パートの受験免除)の導入について P.9

※ 育成就労制度について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/ikuseisyuurou-kaigo-saishingaide/

パート別の科目と学習のポイント

Aパート:介護の理念・制度・生活支援技術

Aパートでは、介護の基本的な考え方、制度の仕組み、生活支援の技術が出題されます。介護保険制度、倫理、介護計画の基本構造など、全体像を押さえることがポイントです。

このパートは暗記中心の分野であり、初心者でも取り組みやすい内容が多いため、最初の合格を狙いやすいパートといえます。

図解や動画を使ったインプット学習が効果的で、「全体の仕組み」を理解しておくとB・Cパートにも役立ちます。

Bパート:身体構造・疾病理解・認知症・障害の理解

Bパートは、医学的な基礎知識や疾病・障害に関する理解が求められる分野です。人体の構造、認知症、糖尿病、脳血管障害などが主な出題範囲となります。

文章での理解が難しいと感じたら、YouTubeの医学系解説動画などを活用し、ビジュアルでの理解を深めるのがおすすめです。

たとえば、「認知症の種類と対応法」「高血圧の影響」など、現場で直面する問題が具体例として出題される傾向にあります。

図表・フラッシュカード・音声教材など、多角的な学習手段を組み合わせて苦手を克服しましょう。

Cパート:介護過程・事例問題など実践的支援

Cパートでは、利用者一人ひとりに合った支援の展開力が問われます。事例を読んで最適な対応を選ぶ「応用問題」が中心です。

このパートは暗記よりも、状況を読んで判断する力が重要であり、日々の実務経験が大きく活かされます。

たとえば、「帰宅願望のある認知症利用者にどう対応するか」「褥瘡リスクのある利用者への支援」などが事例として出題されます。

介護の基本原則(本人主体・尊厳の保持)を常に意識しながら、選択肢を見極めましょう。

科目別のおすすめ勉強法・参考書・動画教材

パートごとに学習スタイルを変えることが、効率的な合格戦略のカギです。以下のような組み合わせがおすすめです。

- Aパート:テキスト学習+制度の流れを図解で整理。ユーキャンや中央法規の制度解説本が定評。

- Bパート:動画教材+図解参考書。YouTubeの医学解説や、オリジナル図解ノートの作成が効果的。

- Cパート:過去問+事例集。「介護福祉士 過去問題集」「介護場面のケーススタディ」などが活用できます。

自分の理解スタイルに合った教材を見つけて、無理のない継続学習を心がけましょう。

試験の流れと注意点|初回受験・再受験の違いとは

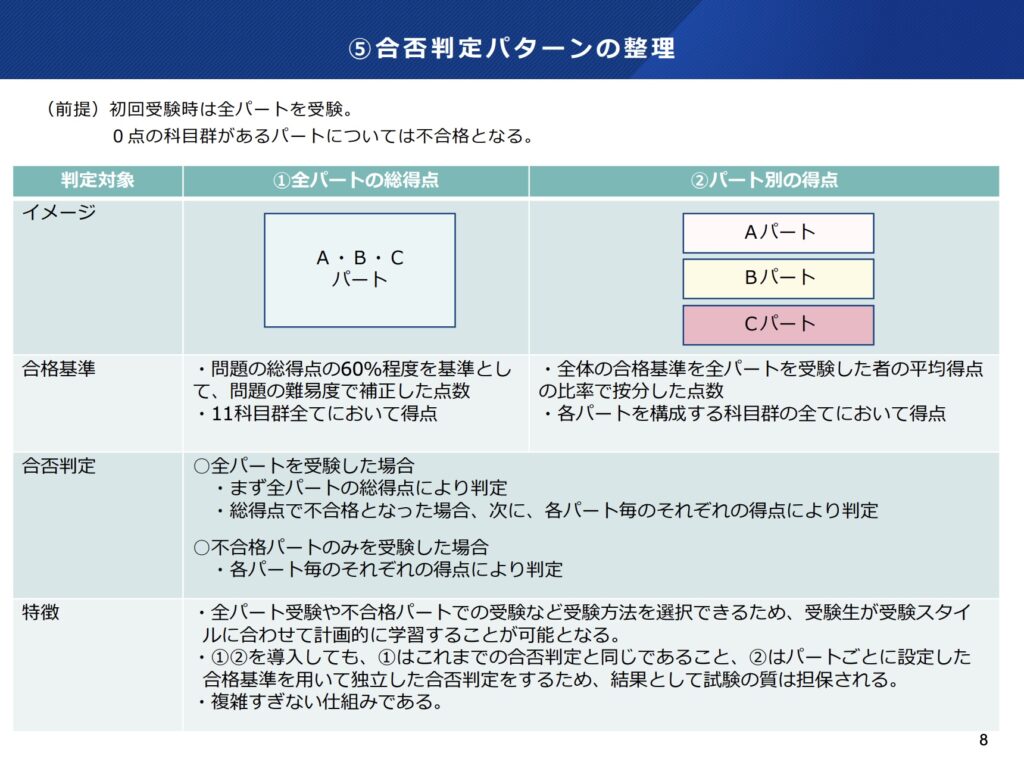

合格ラインと判定方法

パート合格制度でも、各パートごとに明確な合格基準が設けられています。従来の「総合評価」に加え、パート単位での合否判定が行われるのが特徴です。

合格基準は年度によって変動する可能性はあるものの、例えばAパートが60問中38問以上など、明確な基準に沿って採点されます。また、パート内に必修問題がある場合は、それぞれの必修合格ラインも設けられます。

各パートごとに「合否通知」が届くことで、自分の得意・不得意を可視化できる点も、新制度のメリットといえます。

受験対策としては、各パートの配点バランスや問題傾向を把握することが合格への近道です。

引用元:厚生労働省 介護福祉士国家試験におけるパート合格(合格パートの受験免除)の導入について P.8

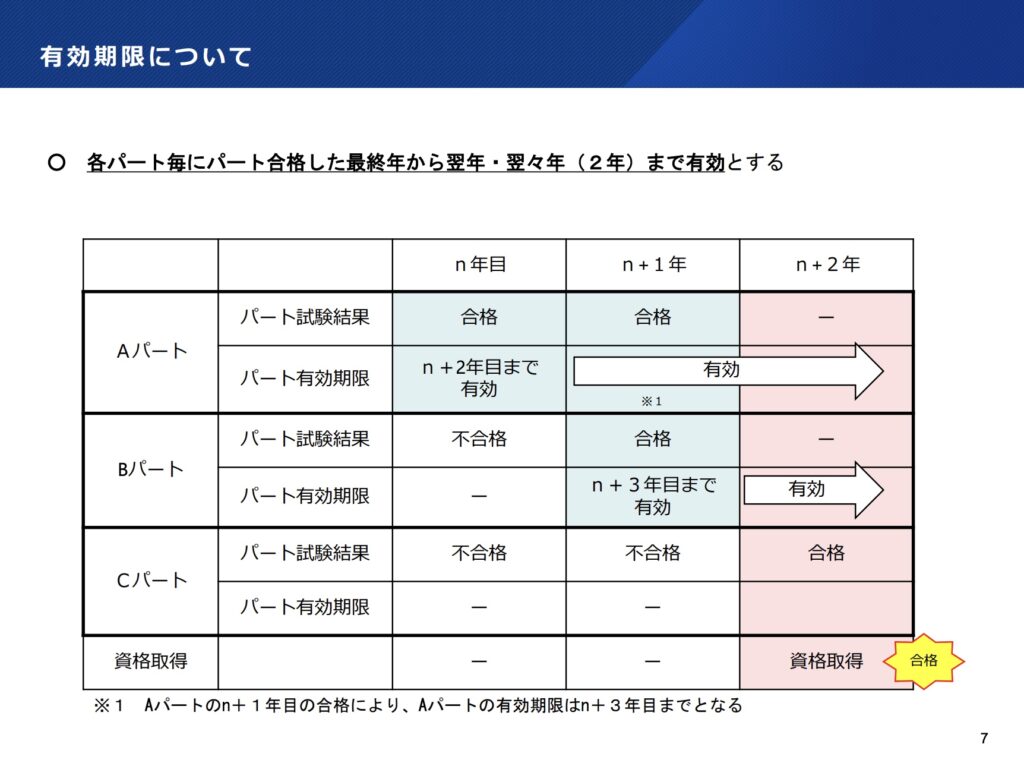

合格パートの有効期間(2年間)

パート制度では、一度合格したパートの成績は2年間有効です。2年以内に残りのパートをすべて合格すれば、正式に介護福祉士として認定されます。

この制度により、ライフイベント(出産・転職・介護など)で1年すべてを学習に充てられない人でも、段階的に試験に挑戦することができます。

たとえば、2025年にAパートのみ合格した人は、2026年と2027年の試験でB・Cパートを受験することが可能です。ただし、有効期限を過ぎるとそのパートは無効となり、再受験が必要になります。

合格済みパートの有効期限をしっかり管理することが、制度を活かすうえで非常に重要です。

引用元:厚生労働省 介護福祉士国家試験におけるパート合格(合格パートの受験免除)の導入について P.7

不合格パートだけ再受験できる?費用は?

パート合格制度では、不合格となったパートのみを再受験できるため、学習負担・経済的負担の両面で大きな利点があります。

受験料はパートごとに設定される予定で、1パートのみ受験の場合は、従来よりも大幅に低い金額になる見込みです。受験料の詳細は試験要項で公表されるため、必ず確認しましょう。

たとえば、Cパートのみ再受験する場合、試験日も短く、学習も集中しやすいため効率的な準備が可能です。

無理に一度で合格を狙うよりも、分割して確実に合格を積み重ねていくのが、パート制度のスマートな活用法です。

よくある質問と制度の「誤解」|知恵袋で話題の疑問を解決!

パート制度は「抜け道」なのか?

介護福祉士国家試験のパート制度は、「抜け道」ではなく、誰にとっても公正で実力を示すための制度です。

「分割される=甘くなる」という誤解があるかもしれませんが、すべてのパートで基準を満たさなければ最終合格とはなりません。

たとえば、A・Bパートに合格しても、Cパートで必要なスコアを取れなければ資格は取得できません。

これは公平性を保ちつつ、受験機会の多様化を図る“チャンスの制度”であり、決して迂回路ではないのです。

合格しやすくなって試験が「簡単」になる?

制度が分割されることで「簡単になるのでは?」と思われがちですが、各パートの合格基準や出題内容は依然として高い水準が維持されています。

むしろ1つの分野にしっかり取り組む必要があり、より深い理解と応用力が求められるようになります。

たとえば、事例問題中心のCパートでは、経験に基づく判断力や倫理観などが問われ、知識だけでは対応しきれない設問が多くなります。

分割されるからこそ、各パートでの“本質的な力”がより重要になります。

資格の価値は下がる?

パート制度の導入で「資格の価値が下がるのでは?」と不安に思う方もいますが、介護福祉士の国家資格の基準と社会的信頼は変わりません。

全パート合格という厳しい条件をクリアした人にしか付与されない点は、従来と同様です。

さらに、分割によってそれぞれの分野の理解が深まることで、むしろ現場での実践力が高い人材の輩出につながると期待されています。

厚生労働省の狙いと今後の方向性|制度変更の裏側を読み解く

政策としての「介護人材確保策」

パート合格制度の導入は、慢性的な介護人材不足に対応するための国の政策の一環です。高齢化の進行とともに、介護サービスの需要は年々高まっており、現場では人手不足が深刻な課題となっています。

厚生労働省は、介護福祉士国家資格の取得ハードルを現実的に見直すことで、より多くの人が資格取得を目指せるよう制度を改革しました。分割受験による柔軟性が、働きながら学ぶ人や外国人職員への支援策となっています。

「介護人材の量と質の両立」を目指す、国家的な戦略の一環として、パート制度は位置づけられています。

※ 人材不足への対応について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/2025problem-nursingcareindustry/

今後の評価・見直しの可能性

パート制度は2025年度から本格導入されますが、厚生労働省は今後の受験者数・合格率・現場の反応などを踏まえて、制度の再評価と見直しを行う予定です。

例えば、「パート間の学習難易度に差がある」「受験者が集中しすぎて負担が逆に増えた」などの声があがれば、運用面や受験回数の制限、有効期間の調整などが議論される可能性があります。

導入された制度が「終点」ではなく、「スタート」である」ことを意識し、制度の動向をチェックし続けることが重要です。

【まとめ】パート合格制度を味方につけて、あなたも介護福祉士に!

パート制度はチャンスを広げる制度

介護福祉士国家試験のパート制度は、あらゆる人に国家資格への道を開く「希望の制度」です。一括受験が難しかった方にも、新たな選択肢が生まれました。

パート合格制度を活用すれば、フルタイム勤務でなくても、育児・介護との両立をしながらでも、計画的に受験・合格を積み重ねることが可能です。

「働きながらでも、あきらめない」。その気持ちを応援する制度として、今こそ一歩を踏み出すときです。

正しい理解と準備が合格のカギ

制度のチャンスを活かすには、正しい理解と具体的な学習計画が不可欠です。どのパートにどんな内容が含まれているか、自分の得意・不得意は何かを分析することから始めましょう。

たとえば、制度や理念に強い人はAパートから、実践型が得意な人はCパートを重点的に、というように自分に合った順番で学ぶことが可能です。

「制度に振り回される」のではなく、「制度を活かして合格をつかむ」姿勢が、結果につながります。

働きながらでも、夢はつかめる!

介護福祉士の資格は、収入や職場での評価を高めるだけでなく、自信や誇りにもつながる国家資格です。

パート制度の導入によって、これまで挑戦をあきらめていた人にも、現実的なチャレンジの機会が与えられました。

たとえば、40代・50代からのキャリアアップ、パート勤務からのステップアップ、外国人職員の長期定着支援など、活用の場面はますます広がっています。

あなたの働き方・生活リズムに合った形で、資格取得の夢をぜひ実現させてください。

コメント