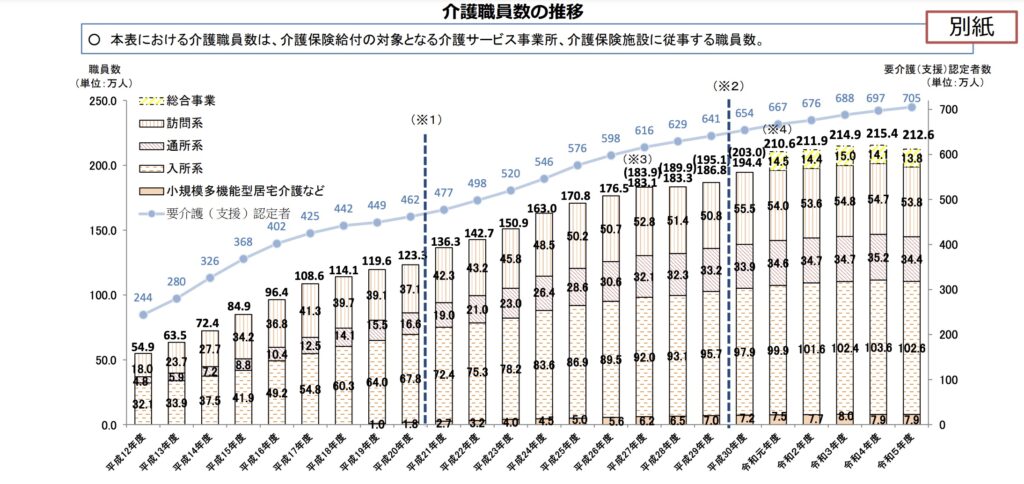

2023年10月時点の調査で、介護職員数が前年から約2万9千人減少し、212万6千人という結果になったと厚生労働省から報じられました。介護業界が直面する「人手不足」は、超高齢社会の日本において大きな課題です。しかし、待遇改善やICT化、外国人人材の活用など、すでに解決に向けた多様な動きも始まっています。

少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少や、介護保険制度による報酬の制限など、介護業界が抱える構造的問題が背景にあります。加えて、コロナ禍で離職率が高まり、初の減少に拍車をかけました。一方で、賃金・待遇の向上など国や事業所の取り組みによって、介護職員を取り巻く状況は大きく変わりつつあります。

既に一部の介護施設や事業所では、給与アップやITシステムの導入、キャリアアップ支援制度などによって離職率を大幅に抑えることに成功している事例があります。行政レベルでも処遇改善加算の拡大や外国人材の積極採用が進んでおり、現場の声を活かした取り組みが注目されています。

介護職員の減少傾向は、超高齢社会を支えるうえで見過ごせない大問題ですが、対応策をしっかりと理解し、実行に移すことで必ず改善への道が開けます。実際、待遇改善や働きやすい職場づくりが進めば、将来的には人手不足を解消できる可能性は十分にあるのです。

引用元:令和6年12月25日 厚生労働省 社会・援護局 福祉基盤課 福祉人材確保対策室 「介護職員数の推移の更新(令和5年分)について」

介護職員が「初の減少」に至った背景と現状

少子高齢化と人手不足の深刻化

日本は世界に類を見ないスピードで高齢化が進んでおり、従来の生産年齢人口も減少傾向にあります。その結果、介護職を含む労働市場全体で人手不足が深刻化しているのです。

高齢者人口が増える一方で、若年層が減少するため、「介護を必要とする人は増え続けるが、介護を担う人は減る」という構造が生まれました。さらに、介護職の仕事自体は身体的・精神的負担が大きく、給料が低いというイメージが先行しており、他業種と比較して就業のハードルが高いと感じる方が多い傾向にあります。

少子高齢化が顕著な地方では、特に介護職員の確保が難しく、ある地域では施設の閉鎖やサービスの縮小が既に起きています。例えば、ある特別養護老人ホームでは採用難航によりベッド数を減らし、入居待ちが長期化するケースも見られています。

少子高齢化と労働人口の減少は、介護業界の人手不足を加速させる根本的要因です。これを解決するためには、社会全体での支援体制の構築と、介護職のイメージ改善が急務といえるでしょう。

コロナ禍以降の離職率の高まり

コロナ禍以降、介護現場では感染対策の徹底や人員配置の見直しなど、従来以上の業務負荷が生じました。その結果、ストレスや不安を感じる職員が増え、離職率が上昇してしまったのです。

コロナ禍による施設の運営体制の変化は、想像以上のストレスをもたらしました。感染拡大を防ぐための防護服着用や衛生管理などは、利用者だけでなく働く側にも大きな心理的・時間的負担を強いることとなりました。さらに家族との面会制限やイベント自粛が続き、職員が利用者の不安を受け止めなければならない場面も増えています。

ある介護施設では、一時期クラスターが発生したために人員が確保できず、残った職員の業務負担が一気に増加。結果として、過労やメンタル面の不調で退職を決断する人が後を絶たなかったというケースがあります。

コロナ禍による状況悪化は、介護職員減少の一因として無視できません。今後も感染症流行が続く可能性を考慮すると、介護現場でのサポート体制と業務効率化の強化が求められます。

介護業界を取り巻く主要な課題と原因

介護職の低賃金・待遇問題

「介護職の給料は安すぎる?」と度々話題になりますが、その背後には国が定める介護保険制度の影響や、事業所の経営上の制約が存在します。結果として、他職種と比較すると給料が低水準である点が敬遠されがちな要因です。

介護職の収益源は介護保険報酬が中心であり、提供できるサービスや報酬額には上限が決まっています。さらに介護保険制度では、事業所が自由に利用料を設定できない仕組みもあり、収益の増加が見込みにくいのです。そのため、固定費である人件費を大幅に上げることが難しく、給料アップに踏み切れないケースが多々あります。

特別養護老人ホームを運営する法人が、赤字経営のためにボーナスカットや昇給停止を余儀なくされたという事例があります。職員のモチベーションは大幅に下がり、人材の流出が加速する負のスパイラルに陥りました。

低賃金・待遇問題は、介護業界の人手不足を深刻化させる最も大きな要因の一つです。ここを改善するためには、国の介護報酬改定や処遇改善加算の拡大、事業所の収支モデル見直しが不可欠となってきます。

※ 介護職員の平均月収について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/2025saishin-kaigosyoku-heikingessyuu/

ブラックなイメージと人間関係トラブル

「介護=ブラック」といったイメージは、残業の多さや厳しいシフトなどから世間に根強く存在します。しかし、実際には残業時間は法的に制限されるケースが増えており、真の問題は人間関係のトラブルや評価制度の不透明さにある場合が多いのです。

介護職はチームワークが不可欠であり、職場内での人間関係やコミュニケーションが上手くいかないと、日々のケアにも支障が出ます。また、評価制度が整備されていない事業所もあり、頑張りが報われないと感じると職員のモチベーションが下がり、早期退職につながることがあります。

ある介護事業所では、先輩スタッフによる新人いじめが横行していたために新規採用が定着せず、常に定員割れ状態が続いていました。人間関係の改善に向けた研修や相談窓口を設置した結果、離職率を下げることに成功したという事例もあります。

介護現場で働くうえで最も大切なのは、チーム全体が協力し合い、互いにリスペクトしながらケアを提供できる環境の構築です。「ブラックなイメージ」からの脱却には、こうした職場の文化づくりが欠かせません。

※ 同僚とのトラブル解消法について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/2025saishin-kaigosyoku-heikingessyuu/

介護保険制度による報酬の制限

介護事業所は主に介護保険報酬で運営されており、国が報酬額やサービス内容を一定範囲でコントロールしているため、収益の上限が見えやすい構造になっています。この仕組みが、人件費を大きく引き上げにくい要因でもあります。

介護保険制度は高齢者福祉の基盤として欠かせないものですが、同時に事業所の収入を大きく制限する側面を持っています。利用者負担の上限も決まっており、サービス費用を自由に値上げすることはできません。その結果、サービスの質を維持・向上させるために必要なコストを確保するのが難しく、財源不足につながりやすいのです。

特に地方の小規模事業所では、利用者も限られるため売上確保が困難。報酬が少なく経営自体が赤字になってしまうことも多く、結果的に人材確保や処遇改善が滞りやすいという構造があります。

介護保険制度による報酬制限は、事業者側の収益モデルを硬直的にしてしまう問題を孕んでいます。ただし、処遇改善加算など国の施策も少しずつ拡充し始めているため、今後はこの部分をいかにうまく活用できるかがカギとなるでしょう。

介護業界の専門性が評価されにくい現状

介護職は医療的知識から高齢者の心理理解、身体的ケア、リハビリサポートまで多様なスキルが必要にもかかわらず、その専門性が十分に社会に認識されていない現状があります。

一般的に、看護師や理学療法士などは国家資格取得によるキャリアパスが明確で、社会的な評価も高い傾向にあります。一方、介護職は国家資格である介護福祉士の取得があっても、その評価制度や給与体系が事業所ごとに曖昧な場合が多いのが実情です。また、利用者やその家族が「誰でもできる簡単な仕事」という誤解を抱きがちな点も、専門性の低評価につながっています。

介護福祉士の資格を取得しているにもかかわらず、施設内で業務内容に大きな差が設けられないために、未経験者とほとんど同じ賃金になっているというケースも珍しくありません。

介護職は高い専門性とコミュニケーション能力が求められる仕事です。その価値を社会全体で認め、適切に評価する仕組みを確立することが、介護業界の地位向上と人手不足解消につながっていきます。

少子高齢化と地域格差

大都市圏に比べ、地方では少子高齢化がより加速しており、介護職員の確保が一層厳しい状況にあります。結果的に地域格差が広がり、地方ほど深刻な人手不足に陥る可能性が高いです。

若年層は都市部に流入しがちなため、地方の労働人口は減少傾向です。介護現場も例外ではなく、そもそも働き手が少ないうえに、サービス提供拠点が分散しているため移動も負担となりやすいです。

ある過疎地域では、一人の介護職員が広範囲にわたって訪問介護をこなし、1日に長距離移動を余儀なくされるケースもあります。それでも人手が足りない状況が続き、結果的に業務量の多さから離職者が後を絶たないという悪循環に陥っています。

地域間の人材格差は、日本全体の介護サービス品質を左右する重要な問題です。国や自治体が地方への支援を強化し、ITやテレワーク活用、他事業所との協力体制など新しい仕組みを導入することが急務となっています。

人手不足への対応策・解決策

待遇改善(介護福祉士の給料アップ)

人手不足を解消するにはまず、介護職の待遇改善、とりわけ「介護福祉士の給料アップ」が重要です。賃金水準を引き上げ、キャリアパスを整備することで、優秀な人材が集まり、定着しやすくなります。

低賃金や将来の不安が原因で介護業界を離れる人は少なくありません。処遇改善加算や特定処遇改善加算など、国の施策が拡充されつつありますが、まだ十分とは言えません。事業所レベルでも、売上や経営状況を見直し、独自の賃金アップ策を講じる動きが出てきています。

ある大手介護事業所では、介護福祉士取得者に対して年収ベースで数十万円の上乗せを行い、離職率を大幅に下げることに成功しています。また、資格取得費用を全額補助し、社内研修を充実させることで、人材育成と賃金アップを同時に実現させている例もあります。

介護職員の処遇を改善することは、単に人手不足の解消だけでなく、介護サービスの品質向上や利用者の満足度アップにもつながります。結果として、事業所の評価が高まり、さらに良い人材を呼び込む好循環を生み出すでしょう。

ICTツール・ITシステムの導入

介護記録やケアプラン作成など、事務作業の多い業務を効率化するために、ICTツール・ITシステムの導入が求められます。これにより、職員の負担が軽減され、本来のケア業務に集中できる環境を整えられます。

介護業界は、他業種と比べてもデジタル化が遅れていると言われてきました。しかし、少ない人数で多くの利用者を支えるには、効率的な業務運営が不可欠です。書類の電子化やオンラインシステムによる利用者情報の共有がスムーズになれば、ミスの減少や時間短縮にもつながります。

ある老人保健施設では、タブレット端末を利用してバイタルサインや介護記録をリアルタイムに共有。これにより、介護職員一人あたりの記録作業時間が大幅に短縮され、離職率の低下とサービス品質の向上を同時に達成しています。

ICT活用は介護業界全体が抱える慢性的な人手不足を補う一つの強力な手段です。今後は、遠隔ケアやAI技術を用いたモニタリングなど、さらなる技術発展が期待されています。

※ 生産性向上への取り組みについて詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/seisanseikojujou-tetteikaisetu/

外国人人材の積極採用とサポート体制

日本で働く外国人を増やすことは、介護業界の人手不足を大きく緩和する可能性を持っています。しかし、そのためには言語サポートや生活支援など、受け入れ体制をしっかり整えることが不可欠です。

介護現場では、利用者とのコミュニケーションが重要となるため、日本語力が一定水準以上必要となります。ビザや研修制度を整備することで、外国人材がスムーズに介護現場に溶け込めるようにすることが課題です。

技能実習制度、EPA(経済連携協定)を利用した外国人介護福祉士候補者の受け入れや、「特定技能」ビザを通じた外国人人材の活用が広がっています。語学学校と連携して日本語学習をサポートしたり、文化の違いをお互いに理解するための研修を行う事例も増えてきました。

外国人人材の受け入れは、介護業界に新しい視点や活力をもたらすメリットがあります。単に人数を増やすだけでなく、質の高い介護サービスを維持するためには、双方が安心して働ける環境づくりが鍵となるでしょう。

資格取得支援制度の充実化

介護職が専門性を高め、やりがいと報酬を得られるようにするためには、資格取得支援制度の充実が効果的です。介護福祉士やケアマネジャーなどの資格を目指す過程で、モチベーションが高まり定着率向上が期待できます。

介護業界はキャリアアップの道筋がやや曖昧なイメージが強いですが、実は介護福祉士→ケアマネジャー→施設長・管理職といった階段を着実に登ることが可能です。事業所が受験費用や研修費用を補助し、学習時間を確保してくれる仕組みがあれば、職員は働きながらスキルを磨きやすくなります。

ある大手介護チェーンでは、新人研修に加えて介護福祉士実務者研修を事業所側で負担する制度を整えています。結果、スタッフの定着率とスキルレベルの向上に成功し、利用者満足度も高まっています。

資格取得支援によって知識と技術を身につけた職員は、現場でのリーダーシップも取りやすくなります。ひいては、組織全体のレベルアップや人手不足解消への道筋を拓く重要な鍵と言えるでしょう。

多様な働き方(パート・夜勤専従など)の促進

育児や介護と仕事を両立するためにも、多様な働き方を認めることは、介護業界での人材確保に大きく貢献します。パート勤務や夜勤専従、短時間正社員など、ライフステージに合わせたシフトを柔軟に選択できる仕組みが必要です。

介護現場では24時間365日サービスを提供する施設が多く、正規・非正規の職員をうまく組み合わせる必要があります。しかし、これを「非正規社員=待遇が悪い」と結びつけるのではなく、「働き方の自由度を高める施策」として捉えれば、多様な人材の流入や定着を促せます。

ある都市部の大規模有料老人ホームでは、週3日・1日6時間だけ働く「時短正社員制度」を導入し、子育て中の女性スタッフを多く採用しています。これにより、家庭と仕事の両立がしやすく、離職率の低減にも成功しています。

多様な働き方を用意することで、これまで介護職を敬遠していた層も参入しやすくなります。結果的に人手不足の緩和に大きく寄与し、従業員の満足度向上にもつながるでしょう。

明るい兆しと今後の展望

国や自治体による処遇改善加算の拡大

国は定期的に介護報酬の見直しを行っており、近年は介護職員の待遇向上を目的とした「処遇改善加算」や「特定処遇改善加算」の拡大が進められています。これにより、介護福祉士の給与アップに期待が寄せられています。

深刻な人手不足が社会問題化している中、国や自治体が政策面で待遇改善を後押ししなければ、事業所単独の努力では限界があります。処遇改善加算が拡充されれば、その分を給与に還元できるため、賃金面の不安が軽減されやすいのです。

2021年の介護報酬改定では、介護職員の更なる待遇向上を目的とした加算項目が追加されました。これにより、一部の事業所では平均給与を月1~2万円ほどアップさせ、離職防止に成功した例があります。

処遇改善加算が十分に活かされれば、介護職員のモチベーション向上だけでなく、業界全体の地位向上にもつながります。今後の報酬改定でも、さらに拡充されることが期待されます。

事業所独自のキャリアパス制度の進展

介護職員の成長機会を可視化するために、事業所独自のキャリアパス制度を設ける動きが広がっています。これは、スキルアップや給与テーブルの透明化につながり、職員のやる気と定着率を高める要因となります。

従来の介護業界では、個々の施設や事業所ごとに評価基準が曖昧で、どれだけ頑張っても報われないと感じる職員が少なくありませんでした。これに対し、明確な目標設定や評価軸を提供し、スキルアップの道筋を提示することで、職員が自己研鑽に励む意欲を持ちやすくなります。

研修受講や資格取得でポイントを加算し、一定のポイントに達した時点で昇給・昇格を保証する仕組みを導入している事業所もあります。新人時代から明確にゴールが見えるため、途中で挫折せずに長く働くスタッフが増えています。

キャリアパス制度の整備は、介護業界を「将来性のある仕事」として認知させるのに有効な手段です。今後さらに多くの事業所が取り入れることで、業界全体の質とイメージが向上するでしょう。

ユニットケアの導入による働きやすい環境

ユニットケアは、小規模な生活単位(ユニット)で利用者とスタッフが固定されるため、きめ細やかなケアが可能です。職員間の情報共有も密に行いやすく、人間関係の良好な環境が構築されやすいとされています。

大規模施設で起こりがちな「利用者一人ひとりに目が行き届かない」「職員同士の連携が希薄になる」といった問題を解決する手法としてユニットケアが注目されています。スタッフにとっては、一度に関わる利用者数が限定されることで負担が減り、利用者との信頼関係が深まりやすいメリットもあります。

ある特別養護老人ホームでは、ユニットごとに専属スタッフを割り振っており、利用者がほぼ固定される仕組みを導入。これにより職員同士の連携が取りやすく、利用者の微妙な体調変化にも素早く対応できるようになりました。結果として、利用者満足度と職員の定着率も上昇しています。

ユニットケアは、利用者と職員の距離感を縮め、職場環境の改善につながる取り組みです。人手不足の解消につながる直接的な施策ではありませんが、働きやすい職場づくりに大きく寄与し、長期的には離職率の低減を期待できます。

学校・行政との連携による人材育成強化

行政・高等学校・大学・専門学校との連携によって、若い世代が介護職に興味を持ち、実際に介護業界で働く人材を育成する取り組みが広がっています。これにより長期的な視点での人手不足解消が期待できます。

介護の現場を体験しなければ、そのやりがいを実感しにくいのが現実です。学校教育の段階で福祉分野に触れる機会を増やし、職場体験やインターンシップを通じて業務を理解してもらうことで、将来的に介護業界へ進むハードルを下げる狙いがあります。

ある自治体では、高校生向けに介護施設の見学・ボランティアプログラムを定期的に開催。参加した学生が卒業後に介護関連の専門学校や大学へ進学し、地域の施設に就職する流れを作り出しています。その結果、地元で介護人材を確保する好循環が生まれました。

学校や行政と協力して若い世代に介護職の魅力を伝えることは、将来にわたる人材確保の要です。さらに、高齢者との触れ合いを通じて思いやりや介護の専門性を理解する若者が増えれば、介護業界全体の質向上と新たなアイデアの創出につながるでしょう。

まとめ:長期的な視点と協力体制が未来を拓く

介護職員数増加へ向けた短期・中期の展望

厚生労働省の発表で介護職員が初めて減少したという事実を前に、短期的には処遇改善加算や事業所独自の給与アップ策などで、離職率を抑制する必要があります。中期的にはICT化や外国人人材の受け入れ拡大によって、労働力を安定的に確保することが重要です。

急激な高齢化と、それに追随できていない介護職の増加ペースが、現在の人手不足を招いています。短期的対策で離職を防ぎながら、同時に中長期的な視点で持続可能な人材育成システムを整えることが欠かせません。

賃金アップだけでなく、職場のICT化を進めて介護記録やコミュニケーションを効率化し、従業員一人ひとりの業務負担を減らす施設が増加しています。また、外国人人材を受け入れて一定の成功を収めている事業所も着実に増えています。

即効性のある施策と、将来を見据えた仕組みづくりを平行して進めることが、介護業界の人手不足を解消するカギです。待遇改善と働き方改革を中心に、着実に前に進んでいきましょう。

すべてのステークホルダーが協力して取り組む意義

介護業界の人手不足は、介護職員や経営者だけの問題ではありません。国や自治体、利用者やその家族、さらには地域社会全体が協力し合うことで、初めて長期的な解決策が見えてきます。

高齢者の増加は社会全体で支えるべき課題です。介護現場の負担を減らし、サービスの質を向上させるには、財政支援や制度改革、さらには住民の理解が不可欠。利用者や家族が「介護職を担う人を大切にする」という意識を持つことも、環境改善には大きく寄与します。

地域ぐるみで認知症カフェや介護者支援の活動を行い、介護職員への理解と感謝を広げている自治体があります。こうした取り組みによって、介護職の地位向上や離職防止につながると同時に、地域コミュニティも活性化している事例が見受けられます。

介護業界の人手不足を乗り越えるには、全てのステークホルダーの協力が欠かせません。社会の意識が変わり、支援の輪が広がれば、介護職員の減少は一時的なものに終わり、明るい未来へとつながっていくでしょう。

<あとがき>

令和6年の介護職員数が初の減少を記録したことは、業界と社会全体にとって重大な警鐘です。しかし、低賃金・待遇面の改善やICT化、外国人材の受け入れ拡大など、多角的なアプローチを実施すれば、十分に解決可能な問題でもあります。

介護は日本の超高齢社会を支える非常に重要な分野です。ここで働く方々が安心して長く働ける環境を整えることは、利用者やその家族にとっても大きなメリットになります。社会全体が協力すれば、介護職員の数を増やすだけでなく、ケアの質も向上し、高齢者本人の生活の質を高めることができるのです。

実際、多くの事業所や自治体、学校、NPO法人などが連携し、地域全体で「働きやすい介護施設づくり」「若者への介護職PR活動」「介護職員への学習支援」を積極的に行っています。着実に成果を上げている例が各地で見られ、これらを広めることで全国的な好転が期待できます。

「介護職員 初の減少 原因は?」と検索された方が本記事を読むことで、問題の根本から解決策まで俯瞰できるようになります。危機感だけでなく、明るい兆しを正しく理解し、行動を起こすことこそが、日本の介護を未来へつなぐ大切な一歩となるでしょう。

【この記事を特に読んでほしい方へ】

これから介護職を目指す方へ

介護職はただの体力勝負の仕事ではなく、高齢者やその家族にとって欠かせない存在です。専門性を磨くほど評価されるチャンスがあり、今後も待遇改善が進む見込みがあります。キャリアアップや研修制度を活用すれば、生涯を通じて活躍できるフィールドです。

現在、介護職員として頑張っている方へ

厳しい現状の中で働く方々の貢献が、利用者やその家族の幸せにつながっています。最近はICT導入やキャリアパス制度の整備が進み、社会的にも介護職の重要性が再認識されています。自分の働き方や勤務先の制度を上手に活かして、将来のスキルアップを目指しましょう。

親族を介護施設に預けている方へ

介護職の待遇や現場の課題を知ることは、より良い施設選びと、スタッフへの理解につながります。職員が働きやすい環境は、結局のところ利用者であるご家族の安全と快適さを守る基盤でもあります。施設や事業所とコミュニケーションを取りながら、一緒に応援し支えていくことが大切です。

コメント