「介護職で本当に家族は養える?」「子どもが小さくても続けられる?」という不安に、最新の公的データに基づいて答えます。ポイントは資格×配属×制度×時間設計。

この記事では、収入の伸ばし方と両立の現実、職場選びのチェック項目、支援制度や働き方の工夫を、今日から実践できる形で整理しました。

介護職で家族は養える?——結論と前提

介護職でも家族を養えます。カギは「資格(スキル)×配属(職場)×制度活用×時間設計」の掛け合わせです。

介護職の“平均的な月収の傾向”は、月給者で約24.9万円(税込・各種手当含む、残業代や賞与は除く)で、ここ数年は上昇基調です。訪問介護員は約23.0万円、介護支援専門員(ケアマネ)は約25.8万円と職種で差があります。また残業は「なし」が約56%で、働き方の工夫余地もあります。

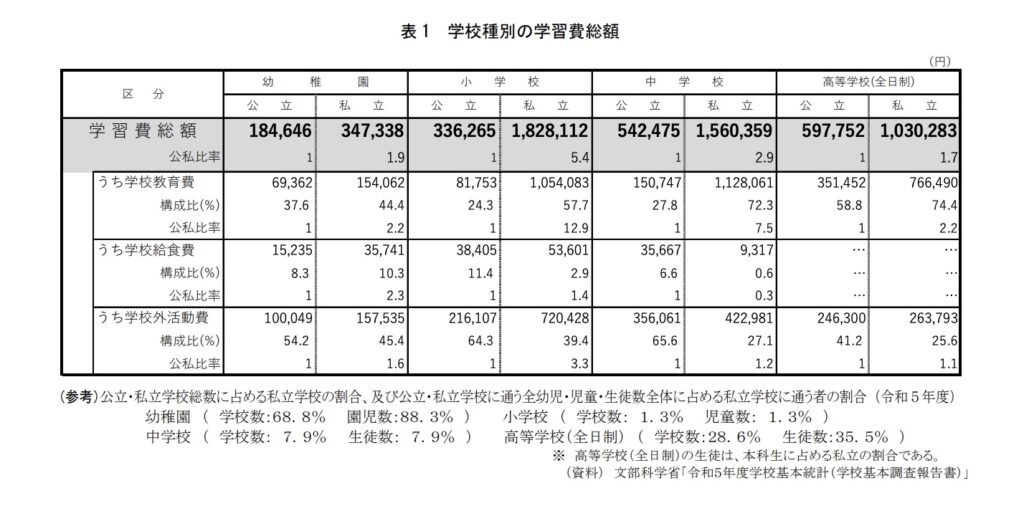

養えるかの判断は、「毎月の生活費+子ども関連費+貯蓄目標」を見える化すると現実的です。たとえば教育費は、公立小学校で平均年約33.6万円、公立中学校で約54.2万円、公立高校(全日制)で年約35.1万円が最新の公的調査の参考値です(いずれも学習費総額の全国平均、私立は大きく増えます)。

具体的には、①初任者→実務者→介護福祉士→ケアマネと資格段階を進めて賃金テーブルを上げる、②配属先を手当や福利厚生が厚い法人・施設に寄せる、③育児支援制度や手当(後述)を使う、④保育や学校行事の時間に合わせてシフト設計を最適化する、という順で年収と家計の“足りる・足りない”をコントロールできます。

結論として、「収入の伸ばし方」と「時間の使い方」を具体化できれば、介護職でも家族を養う計画は十分立てられます。

※【2025年最新】介護職の平均月収について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/2025saishin-kaigosyoku-heikingessyuu/

引用元:文部科学省 報道発表 令和5年度子供の学習費調査の結果を公表します 令和6年12月25日

この記事でわかること(最短3分)

この章では、あなたが「介護職で家族を養えるのか」を判断するために、今すぐ役立つ要点を短くまとめます。

記事全体は科学的根拠(公的統計・制度)にもとづいて構成しています。まずはこの要点を押さえ、詳細は各章(2〜9)で必要なところだけ読み進めてください。

介護職と子育ての両立「悩み」→「対策」

突発的な休みが不安

子どもの発熱などの“当日休み”は、事前の準備でリスクを下げられます。

まず、職場で「代替シフトの決め方(誰に、いつ、どう引き継ぐか)」を文書化し、次に自治体の病児・病後児保育やファミリー・サポート・センターに登録して、当日の預け先を確保しておきます。病児・病後児保育は市区町村実施の一時預かり事業で、医療・保育の体制下で預けられる公式制度です。ファミサポは送迎や一時預かりを“会員同士の助け合い”で補える仕組みです。

実例として、急な発熱時に「①上長へ即時連絡→②代替シフトテンプレで引継ぎ→③病児保育へ連絡→④復帰時に業務ログ共有」という“4ステップ”を決めている事業所は、現場の混乱が少なく、定着にもつながりやすいと報告されています(両立支援の取組は定着に効果がある、という調査結果)。

最後に、突発休は“想定外”ではなく“シナリオ内”に入れておくことが安心につながります。登録・連絡・引継ぎの準備があれば、迷わず休めます。

基本的には事業主は、病児保育やファミリー・サポート・センターを利用しなくても、安心して休める体制を整えることが求められます。祖父母や配偶者が看病してくれるなどの体制があれば良いですね。

夜勤・残業が難しい

夜勤や残業が難しくても、日勤専従や早番固定などの働き方に切り替えれば、両立は十分可能です。実際、職場定着に効果的な取り組みとして「有給休暇の取得や勤務日時の変更をしやすい職場づくり」を挙げる事業所が最も多く、効果も確認されています。

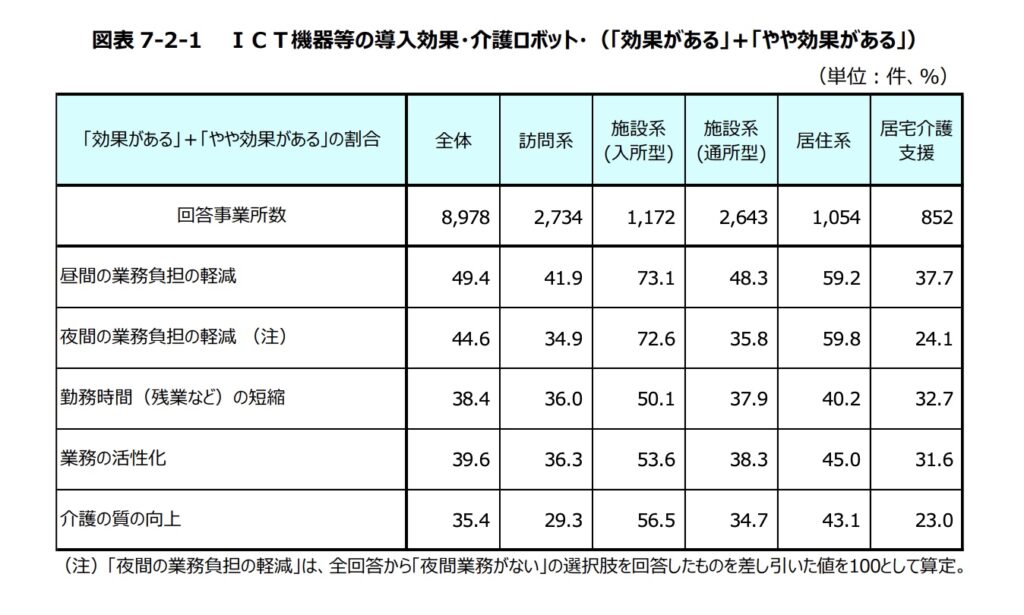

理由はシンプルで、勤務時間を家庭の生活時間に合わせれば、保育や学校行事と衝突しにくくなるからです。夜勤手当が取れない分は、役割手当(ユニットリーダー等)や評価での代替、もしくは生産性向上の加算(ICT・介護ロボ導入等)を進める組織に身を置くことで補えます。介護ロボやICTの導入は「昼夜の業務負担軽減」に効果があると回答する事業所が約半数あります。

例として、デイサービス(原則日勤)や居宅系(ケアマネ中心業務)へ異動・転職する方法、訪問介護で「9–16時の短時間帯」にシフトを集中させる方法があります。これらは夜勤なしでも戦略的に稼働時間を設計しやすい働き方です。

結論、夜勤・残業が難しくても「時間を変える×評価軸を変える×職場を選ぶ」で収入と両立の両取りは可能です。

身体的な負担が大きい

「抱え上げ」を前提にしないノーリフト(ノーリフティング)ケアに切り替えると、腰痛リスクを下げられます。厚労省の腰痛予防指針は「抱え上げは原則させない」「スライディングシート等へ変更」と明記しており、自治体や研修でもノーリフト導入が推奨されています。

なぜ有効かというと、人力での持ち上げをやめ、移乗用リフトやシートに置き換えることで、職員の腰部負担が構造的に減るからです。海外・国内の研究や行政資料では、ノーリフト導入後に腰痛関連コストや欠勤率の減少が報告されています。

具体例として、ノーリフトを実践する施設や、見守りセンサー・介護ロボを導入する法人へ転職・異動するのも手です。調査では、ICT・ロボ導入で「夜間の業務負担軽減」に効果ありとする回答が約半数あります。

結局のところ、「負担の少ないやり方×道具×職場」を選べば、体のきつさは大きく減らせます。求人票や見学で“抱え上げ原則なし”や“機器導入状況”を必ず確認しましょう。

※ ノーリフティングケアの必要性と効果について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/noliftingcare/

正社員で働けない不安

「保育時間に間に合わないから正社員は無理」と感じても、短時間正社員や限定正社員、フレックス・テレワークの努力義務化(子の年齢に応じた柔軟な働き方措置)など、制度面の追い風が強まっています。2024–25年の育児・介護休業法改正では、育児期の柔軟な働き方措置の拡充や公表義務の範囲拡大等が進みました。

理由は、辞めにくい働き方を会社側も求めているからです。介護現場の定着に“効いた施策”として「休暇取得や勤務日時の変更をしやすい職場づくり」を挙げる事業所が最多で、実施率も効果実感も高いのが最新データから読み取れます。

具体例として、求人票や面接で「短時間正社員の有無」「勤務時間帯の固定可否」「有給や勤務変更のルール」「育児両立制度の“使いやすさ”」を質問しましょう。調査では“両立制度を活用しやすい”と感じている人は約2割にとどまるため、「制度がある」だけでなく「実際に使えるか」を確かめるのがコツです。

結論、「時間に合う働き方×使える制度×理解のある職場」をセットで選べば、正社員(もしくは同等の安定雇用)を諦める必要はありません。

家族を養うための収入戦略(資格×職場×働き方)

資格で底上げ:初任者→実務者→介護福祉士→ケアマネ

家族を養う力を高める最短ルートは、資格段階を計画的に上げることです。

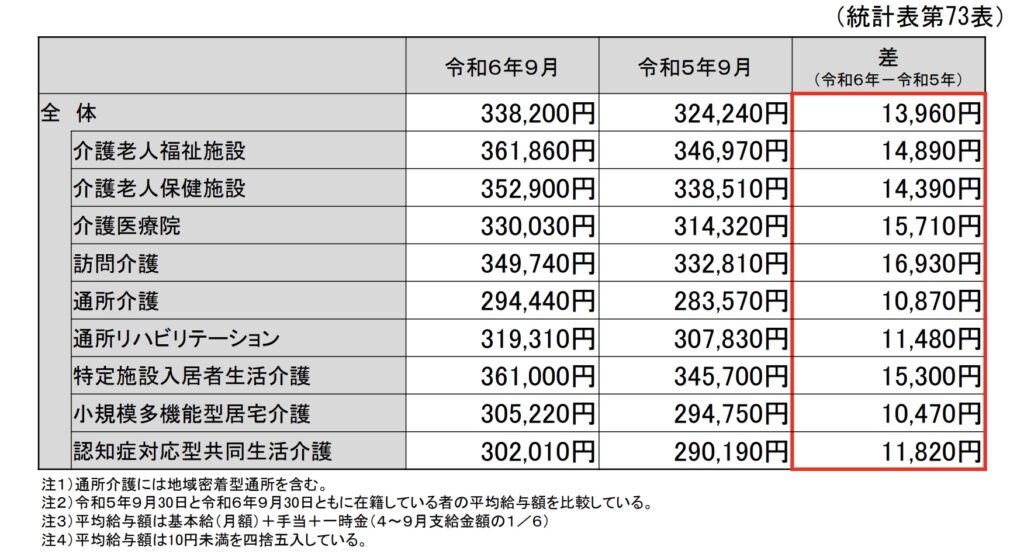

その理由は、資格が上がるほど基本給や役割の幅が広がりやすいからです。公的な処遇調査でも、資格者の平均給与は非資格より高い傾向が確認できます(介護福祉士の平均給与額は資格全体の中で上振れ。月給常勤の平均給与は2024→2025年で+13,960円の増加)。

たとえば次の順番です。

この順に進めると、配置や手当の選択肢が広がり年収を底上げできます。まずは「いつ・どのスクールで・いくらで受講するか」まで学習計画をカレンダー化しましょう。結論として、資格の階段をのぼることが“年収の土台”になります。

※ 介護福祉士国家試験について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/kaigofukushishi-partgoukakuseido-kaisetu/

役職×スキル:ユニットリーダー/リーダー/記録DX推進

収入を伸ばす近道は、役職手当が付く役割やDX(記録・LIFE等)を推進できるスキルを取ることです。

なぜかというと、採用・定着のカギとして「賃金水準の向上」「勤務日時の変更をしやすい職場づくり」が最も効果的で、テクノロジー導入は業務負担軽減に効くと公的調査で分かっているからです。DXに貢献できる人材は、評価や手当の対象になりやすいのが実情です。

具体例として、見守りセンサー・介護記録アプリ・インカムなどのICT機器や介護ロボットを入れた施設では、「昼間の業務負担軽減49.4%、夜間44.6%が効果あり」と回答(施設系ではそれぞれ73.1%/72.6%と高い効果)。業務が回る=残業や身体負担が減る=離職が減るため、評価に直結します。

さらに、2024年度改定以降、LIFE(科学的介護情報システム)の活用や記録の標準化が重視されています。使いこなせる人は組織の“要”です。

結論、ユニットリーダー等の役割+記録DXを進められるスキルを押えれば、手当・評価の両面でリターンが期待できます。

※ 介護現場の生産性向上について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/seisanseikojujou-tetteikaisetu/

※ 介護施設でのインカム活用について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/kaigo-intercom-kanzengaide/

当施設も見守りセンサー・カメラを導入し、無駄な訪室が減ったとの声があり、機器の効果を実感しています。

引用元:公益社団法人介護労働安定センター 令和6年度「介護労働実態調査」結果の概要について P.35 令和7年7月28日

年収を上げやすい配属・法人の見つけ方

配属先のサービス種別と法人の制度で、年収は大きく変わります。

理由は、サービスごとの報酬構造や勤務形態が違うからです。たとえば、最新の公的調査(常勤・月給・手当+1/6賞与を含む平均給与額)では、

──と施設・在宅・通所で水準に差が出ています。

また、病院は医療法人が多く、院内保育(託児)実施は病院全体の42.4%、このうち夜間保育あり50.4%/病児保育あり24.9%と、子育てとの両立にプラスの福利厚生が整っている所も多いのが特徴です。

結論、“給与レンジの高いサービス種別”ד子育て支援の厚い法人”を軸に求人を比較しましょう。これだけで同じ働き方でも手取りと安心感が変わることがあります。

引用元:厚生労働省 令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果の概要 P.16

働き方の最適化:正社員/パート/派遣/業務委託

収入を安定させるには、家計(社会保険)と保育時間に合わせて働き方を設計するのがコツです。

理由は、手取りを左右する「年収の壁(106万/130万)」や、勤務時間で社会保険加入が必要になる条件があるからです。たとえば従業員数51人以上の事業所で週20時間以上かつ所定内賃金が月8.8万円以上(年約106万円)になると、厚生年金・健保に加入します。手取りや保険給付のバランスを理解しておくと“働き損”を防げます。

具体例として、

- 正社員:賞与・手当・昇格・育児制度を取りにいく。平均給与は上昇傾向(介護職員で338,200円)。

- パート・派遣:時給の高さやシフト自由度が強み。全国平均時給の参考値は1,262円(東京1,446円)。保険加入条件と保育時間の両立がしやすい。

- 業務委託(訪問系の一部など):直行直帰や時間調整の自由度は高いが、収入の波や自前負担に注意。

結論、「保育の現実」×「社会保険」×「手当・賞与」の三点を見比べ、あなたの家庭に合う働き方を選ぶと、無理なく手取りを最大化できます。

子育てと両立しやすい施設形態・働き方

おすすめ施設形態

子育てのスケジュールと福利厚生を基準に選ぶのが成功パターンです。

理由は、施設ごとに勤務時間帯・休みの取りやすさ・託児の有無が違うからです。

具体例:

結論、時間の安定(デイ)/自由度(訪問)/託児等の安心(病院)のどれを優先するかで選び、求人票・見学で実際の運用まで確認しましょう。

おすすめの働き方

両立のコツは、自分の“使える時間”に収入を集中させる働き方です。

理由は、シフトの裁量や在宅で完結する業務があるかで、育児とのぶつかりが減るからです。

具体例:

結論、派遣で“時間×単価”を取りにいくか、居宅ケアマネで“日勤×在宅比率”を上げるか。どちらも子育てとの両立に相性が良い代表例です。

※ おすすめ転職サイトはこちら>>>医療・介護・福祉の求人探しは【ジョブソエル】

シングルマザー/父母のケース別ガイド

シングルマザーに介護職が勧められる理由

介護職はシングルマザーと相性が良い仕事です。

理由は、

からです。最新の公的調査でも、勤務日時の変更をしやすい職場づくりが「定着に効果的」と最も多く挙げられています。これは子育て中の働き方と好相性です。

たとえば、デイサービス(原則日勤)や訪問介護(時間帯を絞りやすい)は、保育園・学校の時間と合わせやすい働き方です。さらに、病院・大規模法人には院内保育(託児)がある例もあり、夜間保育や病児保育まで持つところもあります。

結論として、「未経験→初任者→実務者→介護福祉士」と資格段階を上げつつ、時間が合うサービス形態と子育て支援が厚い法人を選べば、シングルでも無理なく働き続けやすいです。

使える支援制度

シングルの子育てを続けながら学び直しと収入アップを狙うなら、公的給付をセットで使うのがおすすめです。

理由は、学費の一部が戻る・生活費相当の給付が出るため、資格取得のハードルが下がるからです。代表例は次の2つです。

たとえば「実務者研修→介護福祉士」で給与レンジの底上げを狙いながら、受講経費は教育訓練給付で軽くし、生活費面は高等職業訓練促進給付金でカバーする——この“二枚看板”が現実的です。

結論、資格+給付制度を組み合わせると、金銭的な不安を抑えつつキャリアアップできます。申請は時期と要件があるので、早めに自治体・ハローワークへ確認しましょう。

男性介護士の家計設計

男性介護士が家族を養うには、共働きを前提に“昇格・資格”で収入の柱を増やすのが現実的です。

理由は、最新統計で介護職の男性比率は約4人に1人と少数派で、役割期待(リーダー・記録DX・夜勤体制の中核など)を担うと手当・評価が伸びやすいからです。男女構成の把握は、どのポジションを狙うと市場価値が高いかの判断材料にもなります。

具体的には、介護福祉士→ユニットリーダー→ケアマネと「資格×役割」を積み上げ、子の年齢に合わせて夜勤可否・勤務帯を調整。また、年収の壁(106万・130万)への対処を含めて、配偶者の働き方とセットで設計すると手取り最適化がしやすくなります。

結論、男性介護士は家計=共働き設計+役職・資格の上積みで、安定と伸びの両方を取りに行けます。

当施設では、約半数が男性職員です。介護職、ケアマネ、生活相談員など幅広く活躍しています。もちろん家庭と仕事の両立を図れています。

よくある質問(FAQ)

子どもが小さくても両立できる?

できます。日勤固定・短時間正社員・当日対応の預け先を用意すれば、急な予定にも揺れにくくなります。

理由は、介護現場でも勤務日時の変更をしやすい職場づくりが定着・離職防止に効くことがデータで示され、自治体には病児保育やファミリー・サポート・センターといった当日対応の仕組みがあるからです。

具体例は、デイサービスの早番固定や訪問介護の9–16時帯にシフトを寄せ、病児保育・ファミサポに事前登録しておく方法です。

結論、「日勤・短時間+当日預け先」の三点セットがあれば、未就学児がいても両立は十分可能です。

子どもが発熱したら?

事前に“動き方”を決めておけば大丈夫です。

理由は、ルールがあるだけで判断が速くなり、現場の混乱が減るからです。両立施策が定着につながるというエビデンスもあります。

具体例は、次の4ステップを事前合意しておくこと。

病児保育は市区町村の制度で、施設型/訪問型の用意があり、看護師等による一時保育が受けられます。

結論、テンプレと登録を用意しておけば、当日の発熱でも落ち着いて対応できます。

子育て中のフルタイムはきつい?

時期によってはきつくなりやすいので、波をならす工夫をしましょう。

理由は、学期や行事の時期は家庭側の所要時間が増えるからです。一方、介護現場は勤務日時の調整が定着に効くとされ、働き方を月ごとに微調整すると続けやすいからです。

具体例は、繁忙期だけ短時間正社員に切り替える、派遣(高時給×時間の自由)を併用して総収入を維持する、などです。社会保険や手当は「106万・130万の壁」に注意して設計すると、働き損を防げます。

結論、“学期の波”に合わせた時間設計をすれば、フルタイムをベースにしても無理なく継続できます。

夜勤は可能?

家族のサポートと保育の確保ができれば可能です。難しければ、日勤で評価される役割に切り替える方法があります。

理由は、夜勤は手当が厚い反面、子育て時間と衝突しやすいからです。いまは院内保育を備える病院もあり、夜間保育の加算も制度として整っています。とはいえ無理に夜勤に入らず、ユニットリーダーや記録DX推進など日勤で評価が付く役割へ舵を切る選択も有効です。

具体例は、病院の院内保育(夜間ありの院も)を活用して夜勤に入る、あるいは夜勤なし前提でデイサービス・居宅ケアマネへ配置を変え、手当・評価で補う方法です。

結論、「保育確保で夜勤に入る」か「日勤評価で稼ぐ」かの2択で考えれば、どちらでも家計と両立は可能です。

体験談・ケーススタディ

ケース1:シングル×デイサービス×実務者→介福で年収底上げ

介護職は、「資格を一段上げる」だけで年収の土台を底上げできます。

資格が上がるほど、仕事内容の幅が広がり、基本給や手当が上がりやすい傾向があるからです。最新の公的調査では、月給・常勤の介護職員の平均給与は338,200円で上昇基調。サービス別では通所介護(デイサービス)は294,440円とやや低めですが、介護福祉士などの国家資格を取ると水準が上がる“伸びしろ”があります。

例として、Aさん(30代・ひとり親)。

- 入職1年目:デイサービス非常勤→のちに実務者研修修了(受講費は教育訓練給付を活用)

- 2年目:常勤化し、デイで送迎・レク進行・個別機能訓練の補助を担当

- 3年目:介護福祉士に合格し、記録・加算の理解が評価され役割手当が付与

この流れは、「サービス平均の294,440円(通所介護)→“資格×役割”で全体平均帯(338,200円)へ近づける」現実的なステップです(実額は法人で差あり)。

まとめると、デイサービスは日勤で両立しやすい一方、給与水準は控えめになりやすいので、実務者→介護福祉士の順番で上げるのが近道です。数字の裏付けがある“堅実なやり方”です。

ケース2:共働き×訪問介護 9–16時×派遣で手取り最適化

「時間を決めて働く×時給を上げる」戦略で、子育てと収入の両立は可能です。

訪問介護は直行直帰・時間帯の自由度が高く、派遣を選べば時給が比較的高めになりやすいからです。介護労働安定センターの労働者調査では、全国の平均時間給は1,262円(前年比+3.5%)。残業は「なし56.6%」で、時間設計のしやすさもデータに出ています。

例として、Bさん夫婦(子ども2人)。

- 夫:施設常勤(賞与・手当あり)

- 妻:訪問介護を派遣で9–16時に集中配置(放課後前に帰宅)

- 家計設計:妻は社会保険の106万/130万の壁に注意しつつ、保育・学校行事の月は労働時間を微調整

この設計だと、家事・育児の時間を確保しながら“手取りの落ちすぎ”を防ぐことができます。社会保険の加入条件(例:週20時間以上+所定内賃金月8.8万円≒年106万円 など)を押さえておくと損を避けやすいです。

結論、訪問×派遣×時間固定は、共働き家庭の強い味方。「時給×稼働時間」と社会保険ラインを並べて設計すれば、ムリなく手取りを最適化できます。

ケース3:男性介護福祉士×ユニットリーダー×住宅手当活用

男性介護士は「役割×資格」で収入の柱を増やせます。

最新調査では、賃金改善や勤務日時の柔軟化が採用・定着に効果的とされ、役職(ユニットリーダー等)や記録DX(LIFE・記録アプリ)に強い人材は評価の対象になりやすいからです。月給・常勤の平均給与338,200円に対し、施設系(特養等)は36万円台で水準が高め。役割手当も上乗せされやすい土壌があります。

例として、Cさん(30代・既婚・子1人)。

- 介護福祉士取得→ユニットリーダー就任

- 施設の記録アプリ刷新の実務担当として、加算や監査の視点で記録を標準化

- 住宅手当や家族手当などの「毎月決まって支払われる手当」も合算され、合計の平均給与(基本給+手当+一時金)の押し上げに寄与

手当の扱い方は国の統計定義にも明記(手当=職務手当・処遇改善手当・通勤手当・家族手当・時間外手当等)。“評価される役割”ד制度として支払われる手当”の両輪で年収を積み上げられます。

結論、男性介護士はユニット運営+DX実務を担うと、役職手当×家族関連手当も活かしやすく、家計の安定に直結します。

今日からできるアクションチェックリスト

求人票チェック10項目

求人票は“収入と両立”の設計図です。見るポイントを決め打ちすると、失敗が減ります。

見るべき理由は、給与の内訳や手当、勤務時間、両立支援の実態は求人票と面接でほぼ判別できるからです。平均値として月給・常勤338,200円(全体)、サービス別では施設系が高め/デイが低めという傾向があるため、あなたの優先順位(収入 or 時間 or 託児)と照らせます。

チェック10項目

結論:数字の相場と制度の有無を“並べて”照らせば、自分に合う職場が見つかります。

※ おすすめ転職サイトはこちら>>>転職先をお探しの介護士さんに!【レバウェル介護】

資格・加算に直結するスキル優先順位表

「すぐ昇給に効く」→「中期で効く」順に学ぶと、投資対効果が高まります。

国の調査でも、基本給・手当・一時金の合算=平均給与が上がっており、資格や役割で評価がつきやすいからです。

優先順位(例)

結論:資格(介護福祉士)+評価される運用スキル(記録・LIFE)の組み合わせが、最短で収入を押し上げます。

家計×時間のWシミュレーター(固定費見直し+シフト設計)

「手取り」と「家庭の時間」を同時に最適化しましょう。

理由は、社会保険の加入基準(106万/130万)や、賞与・手当の有無で実際の手取りが変わるからです。先に家計の固定費を見直し、次に働く時間帯を家族スケジュールに合わせると、ムダなく回ります。

やること(例)

結論:「お金の線引き」×「時間の線引き」を同時に引けば、無理なく手取り最大化&両立が実現します。

まとめ(失敗しない意思決定フレーム)

介護職でも家族は養えます。鍵は「資格×配属×制度×時間設計」の4点セットです。とくに、最新の公的調査では、介護職員(常勤・月給)の平均給与は33万8,200円で前年より+1万3,960円と伸びています。収入の土台が上がっている今、資格・役割・働き方の組み合わせで、家計と子育ての両立は十分に現実的です。

この結論を支える根拠は3つあります。1つ目は賃金と手当の上向きです。国の処遇状況調査では、基本給・手当・一時金を合わせた平均給与の内訳も公開され、前年から基本給+4,240円/手当+8,330円/一時金+1,390円の増と明示されています。2つ目は制度の広がりで、処遇改善加算を取得している事業所が95.5%に達します。3つ目は子育てインフラで、病院の院内保育は42.4%の病院に設置、そのうち夜間保育50.4%/病児保育24.9%と、働く親を支える体制が一定割合で整っています。

では、どう決めるか。「家庭事情に合う時間帯」×「評価される役割」の一致を最優先にしましょう。判断の物差しを3本に絞ると迷いません。(1)時間:未就学児がいれば日勤固定(デイ)や院内保育のある病院、学齢期なら9–16時の訪問など“家族の時間”に合う帯を選ぶ。(2)役割・資格:介護福祉士やケアマネ、ユニット運営・記録DX(LIFE)の実務は評価と手当が付きやすい。(3)家計:子どもの学習費の相場(例:公立小学校33万6,265円/年など)を把握し、毎月の可処分所得で無理なくカバーできるかを確認する。

まとめると、まず時間帯を家庭に合わせて固定し、その時間で評価される役割・資格を取りに行く。あとは、手当や院内保育などの制度が使える職場を選ぶ——この順番で決めれば、数字と制度に裏づけられた失敗しにくい意思決定になります。

コメント