介護職は「人の役に立つやりがいのある仕事」として知られていますが、現実には離職率の高さが深刻な課題です。人間関係のストレス・低賃金・将来への不安――こうした理由が積み重なり、「もう辞めたい」と思う瞬間が訪れます。

この記事では、現場職員の声をもとにした退職理由ランキング7選を紹介し、その背景を徹底解説します。さらに、離職を防ぐための具体的な改善策や、今すぐ転職を検討すべきかを見極める判断基準も掲載。介護職を続けるべきか迷っている方、後輩から相談を受けた方、そして離職防止に取り組む管理者にとっても必読の内容です。

介護職の離職率の現状と背景

介護労働安定センターの統計から見る介護職の離職率

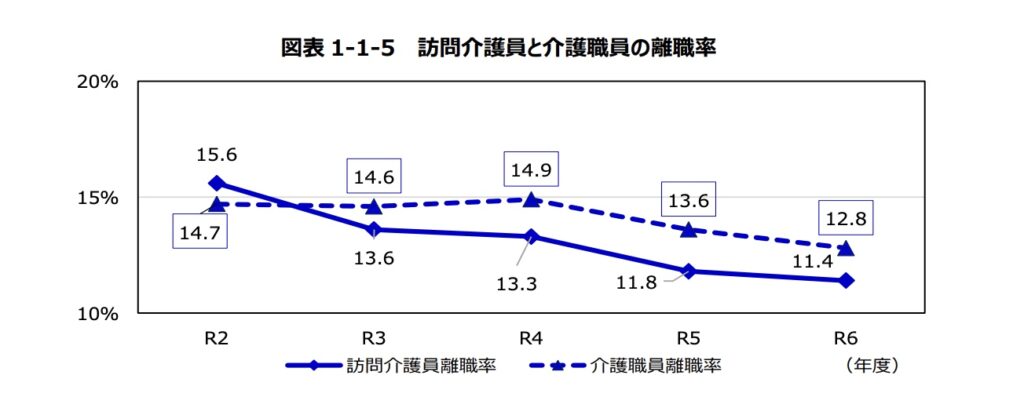

介護職の離職率は、介護労働安定センターの最新統計によると年間12.8%と、依然として高い水準にあります。事業所によっては20%を超えるケースも少なくありません。これは日本全体の平均離職率と比べても高く、介護現場の人材定着の難しさを物語っています。

この背景には、業務の身体的・精神的負担の大きさや、慢性的な人手不足が拍車をかけています。また、新人職員が短期間で辞めてしまう「早期離職」も課題で、せっかく採用しても人材が定着しない悪循環に陥っている現状があります。

例えば、ある特養(特別養護老人ホーム)では、新卒採用した介護職員の3割が入職1年以内に退職し、結果として既存職員の業務負担が増加。これがさらに離職を招く「負のスパイラル」を生んでいます。

こうした現状を理解することは、離職防止の第一歩です。介護現場の現実を数字で把握することで、対策の必要性がより明確になります。

引用元:公益財団法人介護労働安定センター 令和6年度「介護労働実態調査」結果の概要について R7.7.28

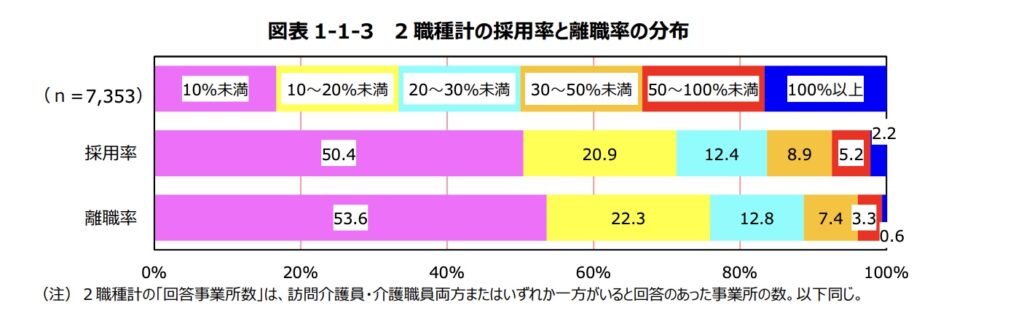

引用元:公益財団法人介護労働安定センター 令和6年度「介護労働実態調査」結果の概要について R7.7.28

他職種と比較した介護職の離職の特徴

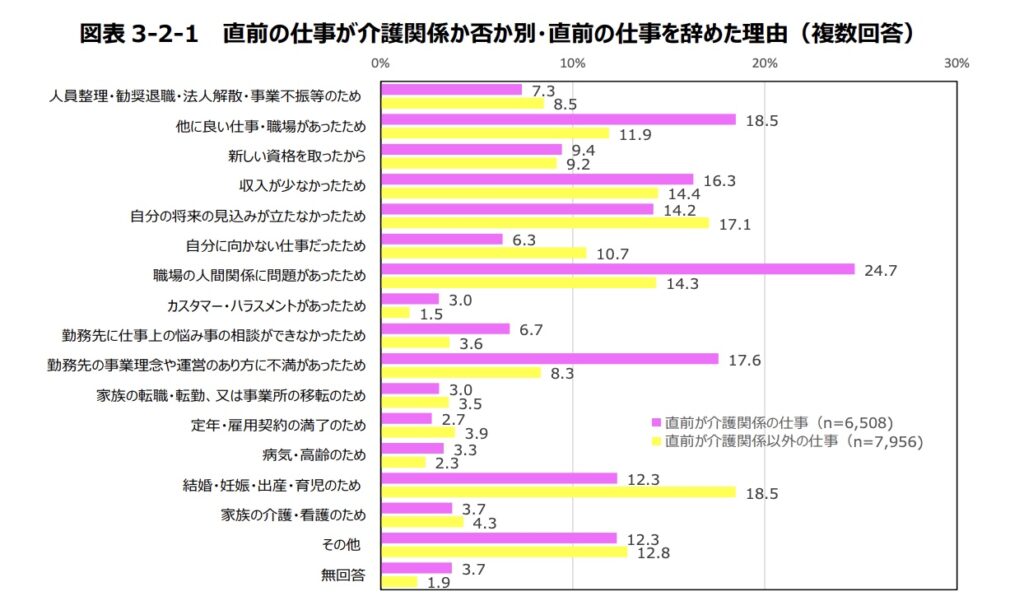

介護職の離職理由の傾向は、他職種と比較しても特徴的です。厚生労働省や介護労働安定センターの調査によると、最も多い退職理由は「職場の人間関係」であり、次いで多いのが「他に良い仕事や職場があったから」という理由です。

製造業や事務職などでは、賃金や勤務時間の条件が不満で転職するケースが多く見られますが、介護職では「他に良い条件の職場が見つかった」というよりも、人間関係のストレスが先行し、その結果として転職を考える傾向があります。つまり、最初から他業種を志望して辞めるのではなく、現職での人間関係や職場環境の不満が転職の引き金になっている場合が多いのです。

また、しばしば耳にする「心身の不調」については、アンケート調査の主要な回答項目としては上位に出てきません。これは、心身の不調が直接の理由というよりも、人間関係や職場環境の悪化によって精神的・肉体的に疲弊し、その結果として離職に至るケースが多いためと考えられます。

他職種と比較すると、介護職は「職場環境と人間関係の質」が離職を左右する大きな要因となっており、この点を改善することで離職率を大きく下げられる可能性があります。

引用元:公益財団法人介護労働安定センター 令和6年度「介護労働実態調査」結果の概要について R7.7.28

若手・中堅・ベテランで異なる離職傾向

介護職の離職傾向は、年齢やキャリアによって大きく異なります。若手職員の場合、離職理由の多くは「理想と現実のギャップ」による早期離職です。中堅職員は「キャリアの停滞感」や「家庭との両立」が課題となり、ベテラン職員は「体力的限界」や「新しい業務方針への適応」が理由に挙げられます。

これは、キャリアステージごとに抱える悩みが異なるため、一律の離職防止策では対応が難しいことを意味します。若手には職場定着支援やメンター制度、中堅にはキャリアアップや役職登用の機会、ベテランには負担軽減や役割転換の選択肢を提供するなど、層別のアプローチが必要です。

たとえば、ある法人では、50代以上の職員を夜勤専従から日勤シフトに移行し、同時に新人指導係を任せる仕組みを導入。これにより、ベテランの経験を活かしながら離職を抑制できた事例があります。

離職率低下の鍵は、年代別・キャリア別の課題を把握し、それぞれに適した環境を整備することです。

※ 介護職の転職を成功させる方法について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/careworker-jobchange/

介護職を辞める理由ランキング7選

①職場の人間関係による問題

介護職の離職理由で最も多く挙げられるのが、人間関係のトラブルです。特に女性比率が高く、多職種が関わる現場では価値観の違いや情報共有不足から摩擦が生じやすくなります。

人間関係の悪化は、業務効率やチームワークを低下させるだけでなく、精神的ストレスによる体調不良や早期退職につながります。介護現場は利用者の命や生活を支える場であり、ちょっとした感情のすれ違いが大きな問題に発展することもあります。

実際、介護労働安定センターの調査では、離職理由の約3割が「人間関係」に関連しており、これは他業種に比べても高い割合です。

そのため、職場のコミュニケーション改善や定期的な面談制度、第三者相談窓口の設置は、人材定着のために欠かせない取り組みです。

②施設・事業所の理念や運営方法への不満

理念や運営方針に対する不満も、介護職を辞める大きな理由の一つです。理念は表向き「利用者本位」を掲げていても、実際には人員不足や業務効率を優先せざるを得ない場面が多く、現場とのギャップが生まれやすいのです。

こうした方針の不一致は、現場職員に無力感ややりがいの喪失をもたらし、最終的に離職を招きます。特に、法人本部と現場の意思疎通が不十分な場合、この傾向が強まります。

例えば、介護職員が「もっと時間をかけて利用者と接したい」と感じていても、運営側の指示で時間短縮や記録業務優先が求められると、職員のモチベーションは大きく低下します。

運営側と現場が理念を共有し、対話を通じて改善策を見出すことが、離職防止には欠かせません。

③収入が少ない

介護職の平均年収は、全産業平均よりも依然として低い水準にあります。処遇改善加算などの制度は整備されてきましたが、夜勤や休日出勤をこなしても生活に余裕を持てないと感じる職員は少なくありません。

収入面での不満は、生活の安定だけでなく、将来のライフプランにも影響します。特に家庭を持つ職員や、介護職を一生の仕事にしようと考える人ほど、賃金水準は重要な判断基準になります。

実際、介護職から製造業や運送業へ転職し、年収が50万〜100万円アップしたという事例は珍しくありません。こうした収入差は、離職を決断する大きな要因になります。

賃金改善は一朝一夕には難しい課題ですが、資格取得や管理職登用、副業許可制度など、多角的な収入向上策を導入することが重要です。

④他に良い仕事が見つかった

他業種への転職は、介護職からの離職理由として一定数存在します。特に、事務職や販売職、医療事務など、身体的負担が少なく労働時間が安定した職種が人気です。

介護職は専門性が高い一方で、他業種と比較すると給与や休暇の条件で不利になる場合が多く、魅力的な求人が見つかると転職を検討する傾向があります。

例えば、同じ医療・福祉分野でも、病院勤務の看護助手や医療事務に移ることで夜勤がなくなり、生活のリズムが安定するケースがあります。

介護職としての経験を活かしつつ、より良い条件の職場を選べるよう、キャリアの棚卸しや情報収集は早めに行うことが賢明です。

⑤将来の見込みが立たない

将来のキャリアパスや収入見通しが不透明な場合、職員は不安を抱きやすくなります。昇給額が少なく役職機会も限られている職場では、数年後を想像したときに希望が持てず離職を選択する人もいます。

特に、キャリアアップ制度や教育研修が整っていない事業所では、この傾向が顕著です。職員が「このまま続けても成長できない」と感じる瞬間が、転職を決断する引き金になります。

実例として、研修や資格取得支援がない施設では、若手職員の離職率が高く、3年以内に半数以上が退職したケースもあります。

将来を描ける職場づくりには、キャリア支援制度やスキルアップの機会を明確に提示することが不可欠です。

⑥結婚・妊娠・出産・育児

ライフイベントによる離職も介護職では多く見られます。特にシフト勤務や夜勤がある職場では、家庭との両立が難しいため、育児や介護との兼ね合いで退職を選択する職員が少なくありません。

また、産休・育休制度はあっても、実際には取得しづらい雰囲気や復帰後の働き方に制約がある場合が課題となります。

例えば、夜勤免除や時短勤務を認めることで、子育て中の職員が長く働き続けられる事例もあります。こうした柔軟な制度運用は、離職防止に直結します。

結婚・出産・育児期の職員が働きやすい環境づくりは、長期的な人材確保にとって極めて重要です。

⑦新しい資格を取って活かすため

介護福祉士やケアマネジャー、看護師など、上位資格を取得してキャリアを広げたいと考える職員が離職するケースもあります。現職場で資格を活かせない場合や、より高い報酬や責任あるポジションを求めて転職する傾向があります。

この背景には、資格取得支援制度やキャリアチェンジ制度が不十分な職場環境があります。職員が成長意欲を持っても、それを受け止める仕組みがなければ、他の職場を選ばざるを得ません。

例えば、法人内で資格取得後に管理職や専門職へキャリアアップした事例がある職場は、離職率が低い傾向にあります。

資格取得を理由にした離職を防ぐには、職場内での活用機会を明確に示し、モチベーションを維持することが不可欠です。

職場の人間関係による問題

介護現場特有の人間関係ストレス(同僚・上司・家族)

介護職の人間関係ストレスは、同僚・上司だけでなく、利用者やその家族との関係性にも及びます。特に現場では多職種連携が求められるため、価値観や業務の進め方の違いから摩擦が生じやすくなります。

このストレスは日々の業務効率や精神的健康に大きく影響し、結果として離職につながる危険性があります。さらに、介護はチームで行うため、一人の人間関係トラブルが職場全体の雰囲気を悪化させることもあります。

例えば、利用者家族からの過度な要求に現場が振り回され、職員同士で責任の押し付け合いが発生した結果、職場内の信頼関係が崩れたケースもあります。

人間関係ストレスの軽減には、業務範囲や役割分担を明確にし、感情的な衝突を避けるための職場ルールを整備することが不可欠です。

ハラスメントや派閥問題の実態

介護現場では、パワハラ・モラハラ・セクハラといったハラスメントや、職員間の派閥問題も離職の大きな要因となります。上下関係が明確な職場では、意見の言いづらさや理不尽な指示が常態化しやすく、派閥が形成されると公平な評価や配置も阻害されます。

このような環境は、被害を受けた職員のモチベーションを奪い、早期退職や精神的な不調を引き起こします。また、派閥争いが続くと、新人職員が孤立し、早期離職のリスクも高まります。

実際に、ある特養では派閥間の対立が原因で、入職半年以内の新人職員の離職率が50%を超えた事例があります。

こうした問題を放置せず、法人全体でハラスメント防止規程や匿名通報制度を整えることが、離職抑制には不可欠です。

人間関係の改善方法(コミュニケーション研修、第三者相談窓口の設置)

人間関係の改善には、職員一人ひとりの意識改革と組織的な支援体制の両方が必要です。定期的なコミュニケーション研修を実施し、相手を尊重する接し方や建設的なフィードバック方法を学ぶことは効果的です。

また、現場での直接解決が難しい場合に備え、第三者相談窓口を設置することで、職員が安心して問題を共有できる環境を整えられます。こうした窓口は、早期発見と早期対応につながり、深刻化を防ぐ役割を果たします。

例えば、ある法人では外部カウンセラーによる月1回の相談会を導入し、ハラスメントや人間関係トラブルの相談件数は増加しましたが、その後の離職率は2年で30%減少しました。

組織的な取り組みと個々のスキル向上を組み合わせることで、職場の人間関係は確実に改善していきます。

理念や運営方法への不満

施設の方針と現場のギャップ

施設や法人の掲げる理念と、現場での実際の運営との間にギャップがあると、職員の不満は蓄積しやすくなります。理念では「利用者本位のケア」を謳っていても、実際には人手不足やコスト削減が優先され、理念通りのケアが難しいケースが多く見られます。

このギャップは職員のやりがいや使命感を損ない、「自分が望む介護ができない」という無力感に直結します。結果として、離職を選択する動機になり得ます。

例えば、法人方針で介護記録の簡素化が進められたものの、現場では利用者の細かな状態変化が記録に反映できず、不満が噴出した事例があります。

理念と現場のズレを埋めるには、定期的な意見交換や現場職員の参画を伴う方針決定プロセスが必要です。

「利用者本位」と「効率化」の板挟み

介護現場では、利用者に寄り添った丁寧なケアを行いたい一方で、効率化の圧力にさらされるというジレンマがあります。業務効率化は必要ですが、行き過ぎるとケアの質を犠牲にする危険があります。

この板挟み状態は、特に介護職員の精神的負担を大きくし、やりがいの喪失や燃え尽き症候群(バーンアウト)につながります。

例えば、食事介助の時間を短縮するために一度に複数人へ配膳する方式を導入した結果、利用者一人ひとりへの声かけや観察が疎かになり、職員から強い不満が上がった事例があります。

効率化を進める際には、現場の声を反映させ、ケアの質と業務効率のバランスを保つ工夫が必要です。

運営方針の改善に向けた現場からの提案事例

現場の課題を改善するためには、トップダウンだけでなくボトムアップの提案が不可欠です。職員が日常業務の中で感じる問題点や改善案を、経営層に直接届ける仕組みを整えることが重要です。

例えば、ある介護施設では「現場提案制度」を導入し、月1回の提案会議を開催。現場からの提案が採用されると実際に運用に反映され、その結果、夜勤の業務負担軽減や入浴介助の安全性向上が実現しました。

このような取り組みは、職員が「自分の意見が組織を変える力になる」と感じられるため、モチベーション向上と離職防止の両方に効果を発揮します。

運営方針の改善には、現場からの意見を吸い上げる仕組みを制度化し、形だけで終わらせない実行力が求められます。

収入の少なさ

介護職の平均年収と地域差

介護職の平均年収は、全職種平均よりも低い傾向にあります。厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」によれば、介護職員の平均年収は約350万円前後で、地域や施設形態によって差があります。都市部では求人が多く競争が激しいため若干高めですが、地方では300万円を下回るケースも珍しくありません。

この低水準は、生活費や将来の蓄えを考えると厳しく、長期的に働き続けるモチベーションを削ぐ大きな要因です。

例えば、同じ福祉分野でも保育士や社会福祉士より平均年収が低い地域もあり、「生活が苦しい」という理由で離職する職員は少なくありません。

収入格差を直視し、地域・施設ごとの賃金水準を理解することが、転職や働き方を考える第一歩です。

※ 介護職員の平均月収について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/2025saishin-kaigosyoku-heikingessyuu/

加算制度や処遇改善加算の限界

介護職の賃金引き上げには「処遇改善加算」「特定処遇改善加算」などの制度が導入されていますが、その効果には限界があります。加算は施設の収入に基づいて職員へ還元されるため、事業所の稼働率や経営状態に左右されやすく、安定的な昇給には直結しません。

また、加算分が基本給ではなく手当として支給される場合、賞与や退職金の計算に反映されず、長期的な収入改善につながらないこともあります。

例えば、処遇改善加算で月2〜3万円の手当がついても、施設の経営が悪化すれば翌年度から減額・廃止されるリスクがあります。

賃金改善を制度だけに頼るのではなく、個々のスキルや資格取得によって市場価値を高める戦略が重要です。

年収アップのための選択肢(資格取得、副業、転職)

年収を上げるためには、資格取得、副業、転職といった選択肢があります。介護福祉士やケアマネジャーの資格を取得すれば、昇給や役職登用の可能性が高まります。また、訪問介護や夜勤専従など、勤務形態を変えることで収入が上がるケースもあります。

副業では、介護資格を活かしたセミナー講師や研修教材作成、または全く異なる分野の在宅ワークを組み合わせる方法も効果的です。

さらに、待遇の良い法人や病院系施設への転職も有効な手段です。実際に、地方の特養から都市部の病院介護職に転職し、年収が60万円以上アップした例もあります。

複数の手段を組み合わせることで、長期的な収入安定とキャリア形成が可能になります。

他に良い仕事が見つかった場合

他業種との比較で見える魅力と不利

介護職を離れる理由の一つに、「他業種の方が待遇や環境が良い」という比較があります。特に物流、製造、医療事務などは、未経験でも採用されやすく、土日休みや残業の少なさ、賃金水準の高さといった魅力があります。

しかし、他業種は一見良さそうに見えても、長期的には安定性ややりがいの面で介護職に劣る場合があります。例えば、景気変動による雇用不安定化や、業務内容が単調でスキルが伸びにくいといったデメリットも存在します。

実際に、物流業界に転職した元介護職員が「身体的負担は減ったが、人の役に立つ実感がなくなりやりがいを感じにくい」と話すケースもあります。

比較の際は、短期的な条件だけでなく、長期的なキャリア形成や生活スタイルとの適合性を重視するべきです。

介護職から異業種に転職する際の注意点

異業種転職では、介護職で培ったスキルをどう活かすかが成功の鍵です。介護職は対人スキル、チームワーク、危機対応能力など、多くの汎用的スキルを備えていますが、応募先にその価値を具体的に伝えなければなりません。

また、労働条件だけを見て転職を決めると、仕事内容や職場文化の違いからミスマッチが生じやすくなります。特に、デスクワーク中心の仕事は、介護現場のような身体活動や直接的な交流が少なく、精神的な適応に時間がかかることがあります。

例えば、医療事務に転職した元介護職員が「人と関わる時間が減り、孤独を感じた」と話すケースがあります。

異業種転職では、仕事内容や職場文化を事前に十分理解し、自分の性格や適性と照らし合わせることが不可欠です。

戻りたいときに備える方法

異業種への転職後、「やはり介護職に戻りたい」と思うこともあります。そのためには、介護職としてのキャリアを途切れさせない工夫が必要です。例えば、転職後も介護関連の研修やセミナーに参加し、資格の更新を怠らないことが重要です。

また、登録制の派遣介護職として月数回だけ勤務し、現場感覚を維持する方法もあります。こうすることで、復帰時のスキル不足やブランクの影響を最小限にできます。

実際に、異業種から介護に戻った職員は「研修や短期勤務を続けていたおかげで、復帰後も即戦力として働けた」と語っています。

将来的な選択肢を広げるためにも、離れている期間も介護業界との接点を保つことが賢明です。

将来の見込みが立たない場合

キャリアパスの不透明さ

介護職の離職理由の一つに「将来のキャリアパスが見えない」ことがあります。多くの現場では、昇進や役職への明確なルートが示されておらず、「何年働いても今のまま」という不安を抱える職員が少なくありません。

実際、厚生労働省の調査でも、介護職員の約4割が「キャリアアップの道筋が分からない」と回答しています。こうした不透明さは、長期的に働く意欲を削ぎ、離職の引き金になります。

例えば、同じ法人内でもキャリアアップ制度を整えている事業所とそうでない事業所では、離職率に大きな差が出ています。

将来の見通しを明確にするには、法人がキャリアマップを提示し、資格取得や役職登用の条件を明文化することが不可欠です。

昇給や役職機会の少なさ

介護職では、昇給や役職登用のチャンスが限られているケースが多く、長年勤めても給与がほとんど上がらない現実があります。特に中小規模の法人では、役職ポストが少なく、昇格待ちが長期化する傾向があります。

昇給の幅も年間数千円程度にとどまる場合が多く、物価上昇に追いつかないため、生活の改善が難しい状況です。

例えば、勤続10年以上でも年収が350万円前後から大きく増えない職員は珍しくありません。こうした状況では、モチベーションの維持が困難です。

給与や役職の見直しを定期的に行い、業績や貢献度に応じた評価制度を導入することが、離職防止につながります。

将来像を描くためのスキルアップ戦略

将来の見込みを立てるには、自らのスキルアップが欠かせません。介護福祉士やケアマネジャーといった国家資格取得はもちろん、認知症ケア専門士、介護支援専門員実務者研修などの専門資格もキャリア形成に有効です。

また、マネジメントやチームリーダー研修を受けることで、管理職への道も開けます。

実際に、法人内でリーダー職やサービス提供責任者へ昇格した職員の多くは、計画的に研修を受講し、スキルアップを続けてきた人材です。

自分の将来像を具体化し、その実現に必要な資格・スキル・経験を逆算して積み重ねることが、介護職を長く続けるための鍵です。

結婚・妊娠・出産・育児による離職

シフト勤務と家庭の両立の難しさ

介護職は早番・遅番・夜勤といった不規則勤務が多く、家庭との両立が難しい職種です。特に子育て中の職員は、保育園や学校行事とのスケジュール調整に追われ、心身の負担が大きくなります。

夜勤や土日勤務が必須の施設では、パートナーや家族の協力が得られない場合、退職を余儀なくされることもあります。

例えば、夜勤明けで保育園の送迎や家事をこなす生活を続けた結果、体調を崩して離職した職員もいます。

家庭と両立するには、時短勤務や日勤専従制度の活用、シフトの柔軟化が不可欠です。

育休制度と復帰支援の実態

介護業界では育休制度が整備されつつありますが、実際に利用できる環境は職場によって差があります。制度があっても「人手不足で取りづらい」という雰囲気がある場合、利用率は低下します。

また、復帰後の配置や業務内容の配慮が不十分だと、短期間で再び離職してしまうリスクが高まります。

例えば、育休明けすぐにフルタイム夜勤を求められ、家庭との両立ができずに退職したケースもあります。

育休取得から復帰までをスムーズにするためには、代替要員の確保や復帰後の段階的な勤務調整が重要です。

家庭と仕事を両立するための職場環境整備

結婚や出産後も働き続けられる職場を作るには、制度だけでなく文化や環境の整備が必要です。時短勤務制度、在宅勤務(事務業務の場合)、ファミリー休暇の導入など、多様な働き方を認める取り組みが有効です。

また、同じ境遇の先輩職員の経験を共有する「育児両立サポートミーティング」や、職場内での子育てネットワークの形成も、精神的な支えになります。

実際に、子育て世代の離職率が低い施設では、管理者が家庭の事情に理解を示し、突発的な休みにも柔軟に対応しています。

家庭と仕事が両立できる職場環境を整えることは、優秀な人材の定着にも直結します。

新しい資格を取って活かすための離職

介護福祉士、ケアマネ、看護師など上位資格取得後の進路

介護職員が新しい資格を取得すると、その専門性を活かすために新しい職場を選択するケースがあります。

介護福祉士やケアマネジャー、看護師などの上位資格は、現場業務だけでなく管理業務や医療連携など幅広い仕事に携われるため、キャリアの選択肢が広がります。

例えば、ケアマネ資格取得後に居宅介護支援事業所へ転職し、利用者のケアプラン作成に専念する道を選んだ職員もいます。

資格を活かす場が現職場にない場合、離職は自然な流れともいえますが、法人側がキャリア登用制度を整備すれば、優秀な人材を引き留めることが可能です。

法人内でのキャリアチェンジ事例

法人内でのキャリアチェンジは、離職を防ぎつつ職員の成長を促す効果があります。例えば、介護職から生活相談員、ケアマネジャー、研修担当などへの異動を実現している法人もあります。

こうした仕組みがあれば、資格取得後も法人内でキャリアを積み上げられるため、職員が転職せずに専門性を発揮できます。

実際に、内部登用制度を整えている法人では、資格取得後の離職率が著しく低下しています。

現場での経験を活かしながら新しい職務に挑戦できる環境は、職員にとって大きなモチベーションとなります。

資格取得を離職せずに進める方法

資格取得のために離職する必要は必ずしもありません。夜間や通信制の専門学校、eラーニングを活用すれば、働きながら資格取得が可能です。

また、法人によっては受講料の補助や勤務調整を行い、学業と仕事の両立を支援する制度があります。

例えば、ある施設では「資格取得応援制度」を導入し、試験前には有給休暇を付与、研修費用の一部を補助する仕組みを整えています。

離職せずに資格取得を進められる環境を作ることで、人材の定着とスキル向上を同時に実現できます。

※ 介護関係の資格について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/nursing-care-qualifications/

離職を防ぐための総合対策

定期的な職場環境アンケートの実施

離職防止の第一歩は、職員の本音を把握することです。定期的な職場環境アンケートを実施することで、問題を早期に発見し、改善策を講じることができます。

例えば、人間関係やシフトの不満、業務量の過多など、匿名アンケートならではの率直な意見が集まります。

こうした情報を基に改善を重ねることで、職員の満足度は確実に向上します。

面談・相談体制の強化

職員が悩みを抱えたままにしないためには、定期的な個別面談や相談窓口の整備が不可欠です。

現場では、業務の忙しさから上司と部下の対話が不足しがちですが、意識的に面談時間を確保することで、離職の兆候を早期に察知できます。

例えば、3か月に1回の定期面談を行い、業務以外にもキャリアやプライベートの相談に応じる仕組みを整えた法人では、離職率が大幅に低下しました。

賃金・待遇改善の具体策

介護職の離職理由の上位には、必ず「収入の少なさ」が挙がります。そのため、処遇改善加算やベースアップ評価加算を最大限活用し、賃金・待遇を引き上げることが重要です。

また、ボーナスや一時金だけでなく、毎月の給与に反映させることで、職員の生活安定に直結します。

加えて、住宅手当や子育て支援手当など、ライフステージに応じた福利厚生を充実させることも有効です。

キャリア支援制度の整備

長期的に働き続けてもらうためには、キャリア形成を支援する制度が必要です。資格取得の補助、研修受講支援、社内公募制度などを導入することで、職員の成長意欲を高められます。

例えば、社内の「キャリアチャレンジ制度」で新しい職種に挑戦できる機会を提供している法人では、職員のモチベーションが向上し、離職率が低下しています。

職員が「ここで働き続けたい」と思えるキャリア支援制度は、人材定着の最大の武器になります。

まとめ

離職理由の多くは環境改善で防げる

介護職を辞めたいと感じる理由の多くは、職場環境の改善で解消可能です。人間関係のトラブル、収入の低さ、キャリアの不透明さなどは、法人や上司の対応次第で状況が大きく変わります。

実際に、職場内の相談窓口やアンケートを活用して改善策を講じた施設では、離職率が減少し、職員の定着率が向上しています。

まずは「環境を変えられる可能性がある」という視点を持ち、退職を急がず改善策を試すことが重要です。

退職を決断する前に「できること」を試す価値

退職は人生に大きな影響を与える選択です。そのため、決断の前に必ず現状を改善するための行動を起こす価値があります。

例えば、上司への相談、勤務形態の変更希望、部署異動の打診など、今すぐできるアクションは少なくありません。

こうした一歩を踏み出すことで、現職のまま問題が解決する場合もあり、「辞めるしかない」という思い込みを減らすことができます。

行動せずに辞めるより、できることを試してから判断した方が後悔は少なくなります。

自分の将来と生活を守るための選択を

最終的に退職が最善の選択となる場合もあります。その際は、自分の将来設計と生活の安定を第一に考えることが大切です。

次の職場選びでは、給与や待遇だけでなく、人間関係やキャリア形成の可能性、働きやすさを重視しましょう。

また、資格取得やスキルアップの準備を同時に進めれば、転職後の選択肢が広がります。

「辞めるか続けるか」は人生の大きな岐路ですが、自分の価値と未来を守るための前向きな決断にすることが、後悔しない働き方につながります。

コメント