介護の仕事に疲れた、もう辞めたい――そう感じる瞬間は誰にでも訪れます。でもちょっと待ってください。あなたの「辞めたい気持ち」、実はほんの少しの工夫や視点の転換で軽くなるかもしれません。

本記事では、介護職を辞めたいと感じた理由別の解決策、実際の体験談、そして「辞めないメリット」や「前向きな転職」の方法まで、専門家視点で丁寧に解説します。これから介護職を目指す方にも、今まさに悩んでいる方にも役立つ内容です。

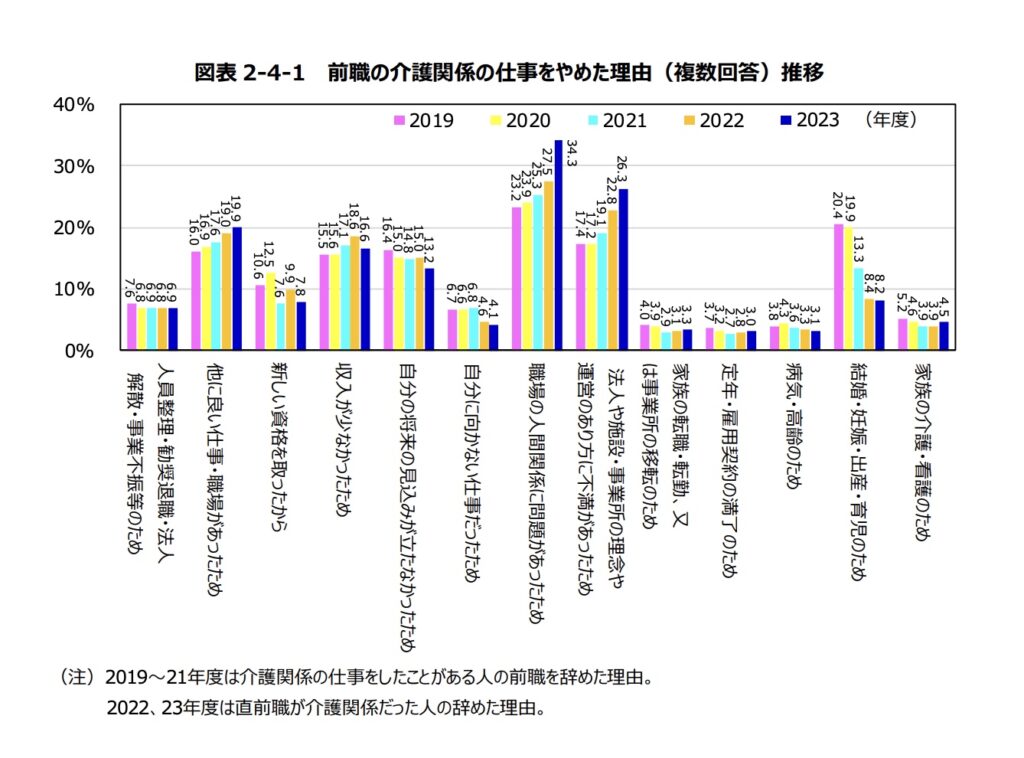

介護職を辞めたいと思う人が多い理由ランキング

人間関係、給料、体力的な問題の三大要因

介護職を辞めたい理由として最も多く挙げられるのは、「人間関係のストレス」「給料への不満」「法人や施設の運営方針への不満」という3つの問題です。

これは介護労働安定センターの調査においても常に上位にランクインしており、介護職特有の現場環境や業務内容に起因していると考えられます。

人間関係では、利用者とのコミュニケーションはもちろん、職員同士の連携や上下関係が複雑で、意思疎通のズレが大きなストレスにつながります。

また、他業界と比べて平均年収が低いことや、夜勤・土日勤務などで生活リズムが乱れやすい点も、離職の一因になっています。さらに、介護は身体介助や精神的ケアが求められるため、心身の疲労が蓄積しやすく、バーンアウトに陥るケースも少なくありません。

しかし、この3つの要因は、職場環境を選ぶことで大きく改善できることも事実です。たとえば、処遇改善加算を導入し給料水準が高めの法人や、チーム制で新人教育が充実している事業所を選ぶことで、ストレスの軽減や働きやすさが格段に向上します。

「介護職を辞めたい」と感じたら、まずはこの三大要因が現在の職場にどの程度当てはまるのか冷静に見直し、改善できるポイントがないか検討することが大切です。

引用元:公益社団法人介護労働安定センター 令和5年度「介護労働実態調査」結果の概要について 令和 6 年7月10日

新人・ベテラン別に多い理由とは?

介護職を辞めたいと思う理由は、新人とベテランで内容が異なります。段階によって抱える悩みが変化するため、原因を見極めたうえで対策を考える必要があります。

新人の場合、最も多い理由は「仕事の覚えづらさ」や「人間関係への不安」、そして「体力的にきつい」というものです。介護は未経験から始める人が多く、専門的な技術やコミュニケーション力が求められる一方で、十分な研修やサポートを受けられない職場も存在します。

一方、ベテランになると「責任の重さ」や「キャリアの行き詰まり」、「待遇改善が見込めない」という将来的な不安が辞めたい理由として増えてきます。

たとえば、新人であればOJTが形式的で、現場で孤立してしまった経験を持つ人が多くいます。逆に、長年勤めてきた職員は、後輩の指導や管理職へのプレッシャーで心身に不調をきたすことも少なくありません。

このように、辞めたい理由はキャリア段階によって異なるため、「自分がどのフェーズにいるか」を客観的に捉えることが、適切な対処や判断の第一歩となります。

「向いていない」と思う人の共通点

「自分は介護職に向いていない」と感じる人にはいくつかの共通点がありますが、その多くは一時的な感情や誤解であることも少なくありません。

たとえば、「人と話すのが苦手」「体力に自信がない」「汚れや臭いが苦手」などがよく挙げられます。もちろん、介護の現場では一定のコミュニケーション力や体力が求められる場面がありますが、それらすべてが完璧でなければ務まらないというわけではありません。

実際に、無口だけれど丁寧なケアで信頼されている職員や、持病があっても夜勤のない職場で活躍している人もいます。また、清掃・配膳・記録といった身体的な負担が少ない業務を中心に担っているスタッフも存在します。

向いていないと感じるのは、今の職場環境や業務内容が自分に合っていないだけの可能性があります。「向いていない=介護職をやめるべき」という短絡的な判断ではなく、自分の特性を活かせる職場を探すことで、介護の仕事を続けられる道が広がります。

「辞めたい」と思ったらまず確認すべき3つの視点

やりがいは本当にゼロか?

介護職を続けるか辞めるか迷ったとき、一度「やりがい」を感じた瞬間を思い出してみることが重要です。

どんなに苦しい仕事でも、人の役に立つ実感があるかどうかで、踏みとどまる気持ちは大きく変わります。

たとえば、ある介護職員は「ありがとう」の一言で救われた経験を語っています。認知症の利用者が名前を覚えてくれていた、リハビリ後に歩けるようになった瞬間に立ち会えた――そんな場面に立ち会うと、介護の仕事が持つ価値を実感できるはずです。

もちろん、日々の業務が忙しくてそんな瞬間を忘れがちになることもあります。しかし、やりがいを思い出すことで、自分がなぜこの仕事を始めたのか、初心を再確認するきっかけになります。

「やりがいはどこにあるのか?」という問いに答えられれば、辞めるか続けるかの判断にもブレがなくなります。

引用元:日本介護福祉士会 「介護福祉士としてのやりがいや誇りについて(実態調査)」の報告 2023 年

キャリアビジョンを描けているか?

辞めたいと感じたとき、「5年後、10年後の自分」をイメージできているかを確認しましょう。

キャリアビジョンが見えないままでは、目の前の困難が意味を持たず、仕事へのモチベーションも低下しやすくなります。

介護職には、現場のエキスパート、ケアマネジャー、管理者、地域包括支援センター職員など、さまざまなキャリアパスがあります。資格取得や研修制度を活用することで、将来的な収入や役割の幅も広がります。

たとえば、現場で3年働いた経験を活かして介護福祉士を取得し、その後サービス提供責任者として活躍している人もいます。反対に、未来が描けないままなんとなく働き続けてしまうと、「この仕事に意味があるのか」と虚しさを感じやすくなります。

介護職を続けるか辞めるかを考える前に、「自分はこの業界でどうなりたいのか」を真剣に考えることが、後悔しない選択につながります。

一時的な感情か、構造的な問題か

辞めたいという気持ちが、突発的な感情によるものか、継続的な構造的問題によるものかを見極めることが重要です。

たとえば、「夜勤明けで疲れていた」「職場で怒られて落ち込んだ」といった状況で感じた辞めたい気持ちは、時間とともに薄れることが多いです。しかし、「職員間のハラスメント」「給与未払い」「違法な医療行為の強要」など、制度的・体質的な問題であれば、早めに転職も視野に入れるべきです。

感情的な判断は、あとになって「もう少し続ければよかった」と後悔につながることもあります。逆に、構造的な問題を無視して我慢を続けると、心身を壊すリスクがあります。

辞めるべきか続けるべきかを冷静に判断するためには、自分の状況を客観的に書き出す、信頼できる人に相談するなど、立ち止まって見つめ直す時間を設けることが必要です。

辞める決断をする前にできる5つの対処法

原因を紙に書き出す

介護職を辞めたいと思ったら、まずその原因を紙に書き出してみることが効果的です。

頭の中でぼんやりとした不満やストレスを文字にすることで、自分が何に悩んでいるのかが整理され、感情に流されにくくなります。

たとえば「夜勤がつらい」「人間関係に疲れた」と感じていても、書き出していくうちに「評価されない不満」や「休憩時間の短さ」が本質的な原因であることに気づくことがあります。見える化することで、解決可能な問題とそうでない問題を切り分けることができ、冷静な対策を立てる第一歩になります。

辞めたい気持ちがある時こそ、まずは書くことで自分の気持ちと向き合ってみましょう。

引用元:公益社団法人介護労働安定センター 令和5年度「介護労働実態調査」結果の概要について 令和 6 年7月10日

上司や先輩への相談

辞めたいと感じているなら、信頼できる上司や先輩に相談することが重要です。

職場の状況や人間関係など、内部の事情を知っている人だからこそ、具体的で現実的なアドバイスをもらえることが多いです。

例えば「夜勤がきつい」と悩んでいた介護職員が、上司との相談を通じて日勤専従に変更してもらえた事例があります。上司に現状を共有することで、業務負担の調整やユニット移動などの柔軟な対応が取られるケースもあります。

辞める前に、まずは相談。思いがけず自分に合った働き方を見つけられるかもしれません。

先輩や上司に相談することで、配置換えや勤務形態の見直し、必要に応じて休職の提案を受けられることもあります。一人で悩まず、経験豊富な人の知恵を借りることで、思いがけない解決策が見つかることがあります。

日々の仕事に目標設定

モチベーションが下がっているときは、日々の業務に小さな目標を設定することで、前向きな気持ちを取り戻せます。

「できた」「進歩した」という感覚が、自己肯定感ややりがいにつながるからです。

例えば「今日は○○さんと3分間会話する」「5分早く記録を終える」といった目標を立てることで、日常の業務が意味のあるチャレンジに変わります。小さな成功の積み重ねが、仕事に対するポジティブな感情を生み出し、「辞めたい」気持ちを和らげる効果があります。

まずは、自分にとって達成可能な範囲で「やってみよう」と思える目標を設定してみましょう。

気分転換やリフレッシュの重要性

介護職は感情労働の側面が強く、心身に負担が蓄積しやすい仕事です。

辞めたいと感じるときほど、意識的に気分転換やリフレッシュの時間を確保することが必要です。

たとえば週末に自然の中を散歩する、趣味に没頭する、家族や友人と過ごすなど、自分が「癒される」と感じる時間を持つことで、職場でのストレスが軽減されます。気持ちが切り替わると、「また頑張ってみよう」と思えるようになることもあります。

「休むこと=怠けること」ではなく、働き続けるための戦略と考え、定期的に心の休養を取りましょう。

働き方の調整(夜勤専従、日勤のみ)

介護職を続けたいけれど今の勤務がつらい場合、「働き方の調整」を検討することで状況が大きく改善する可能性があります。

夜勤のつらさが原因であれば、夜勤専従または日勤専従への変更を考えるのも一つの手です。

実際に、夜勤の生活リズムが合わず体調を崩しかけていた職員が、日勤に変更したことで健康状態も精神的な安定も回復したという事例があります。最近では家庭との両立を配慮した勤務体制を整える施設も増えており、相談次第で柔軟なシフト対応が可能な職場もあります。

辞める前に、「今の自分に合った働き方ができるか」を見直してみることで、現場に留まる選択肢が見えてくるはずです。

解決策で乗り越えられる!よくある辞めたい理由と対処法

給料が低い → 処遇改善・転職による賃上げ

介護職を辞めたい理由として最も多く挙げられるのが「給料が低いこと」です。

しかし、現在の介護業界では処遇改善加算などによって給与水準は徐々に引き上げられており、職場選び次第で大きく変わるのが実情です。

たとえば、介護福祉士の資格を取得して特定処遇改善加算の対象となることで、年収が50万円以上アップしたという報告もあります。また、法人によっては家族手当や資格手当、賞与が充実しているところもあります。

「給料が低いから辞める」のではなく、「今より良い条件で働くにはどうしたら良いか」を考えることが、現実的で前向きな解決策となります。

人間関係が悪い → 職場を変える or コミュニケーション改善

介護職の離職理由の中でも、人間関係の悪化は非常に深刻な問題です。

しかしこれは職場によって差があり、環境を変えるだけで劇的に改善することもあります。

例えば、チームワークを重視する施設や、職員の声を反映する会議文化がある職場に転職したところ、「仕事が楽しくなった」と語る職員もいます。また、自分のコミュニケーションスタイルを見直すことで、職場での関係性が円滑になる場合もあります。

人間関係がつらいと感じたときは、「今の職場の空気に自分が合っていないだけかもしれない」と考え、環境や接し方を変える選択肢を持ってみましょう。

体力・精神的につらい → 働き方の見直し・休養

介護の仕事は肉体的にも精神的にもハードな業務が多く、「もう限界」と感じてしまう人も少なくありません。

ただし、業務内容やシフトを調整したり、定期的な休養を取り入れることで継続可能になる場合もあります。

例えば、介助の負担が重い特養から、比較的身体介助が少ないデイサービスに転職したことで体調が安定したというケースがあります。また、勤務時間や担当業務の見直しにより、ストレスの軽減につながった職員もいます。

自分に合った業務量や働き方を模索し、「頑張れる環境」を整えることが、長く働き続けるためのカギです。

経営理念が合わない → ミッションが一致する職場探し

施設や法人の方針に共感できないと、日々の業務に対して不信感や疲労感を感じるようになります。

そんなときは「理念が合う職場」への転職が、働きがいを取り戻すきっかけになります。

実際に、「利用者主体」を掲げる施設に転職した職員が、「介護の仕事が好きだと再認識できた」と語るケースもあります。法人ごとの運営理念やビジョンはホームページや採用説明会で確認できるため、自分の価値観と合う職場を見極めることが大切です。

理念の違和感は解決しづらい構造的な問題であるため、「共感できる職場を選ぶ」ことは、介護職としての幸福度を大きく左右します。

実際に転職してよかった!介護職員の体験談3選

給料UPで生活にゆとりが出た

介護職として転職した結果、給料が上がり、経済的なゆとりが生まれたという声は多くあります。

収入面が改善されることで、生活の質だけでなく、精神的な安定も手に入れられたと感じる人が少なくありません。

ある介護福祉士の方は、以前は中小規模の施設で働いており、年収は手取りで350万円程度でした。転職して大手法人の介護施設に就職し、処遇改善加算や特定処遇改善加算の対象となったことで、年収が約60万円アップ。月々の生活に余裕ができ、貯金や趣味にもお金を回せるようになったと語っています。

「介護職はどこも低賃金」と思い込まず、待遇の良い職場を探すことで、自分に見合った報酬を得ることが可能です。

シフト改善で家庭と両立が可能に

介護職を続けたいけれど、家庭との両立が難しい――そう悩んでいた方が、転職によって働き方を変え、家族との時間を確保できるようになった例もあります。

特に子育て中の職員や親の介護を担っている方にとって、柔軟なシフト体制は重要です。

実際に、ある女性職員は夜勤や早番の連続で体調を崩し、子どもとの時間も取れない状態でした。転職後は「日勤のみ・平日中心」のデイサービス勤務に変更。夕方には自宅に帰れるようになり、子どものお迎えや夕食準備もスムーズにできるようになったといいます。

家庭と仕事、どちらも大切にしたい方にとって、シフト体制の見直しは転職によって実現できる有力な選択肢です。

働きやすい職場に出会えたことで笑顔が戻った

介護職の辞めたい理由に多い「人間関係のストレス」も、転職によって大きく改善される可能性があります。

信頼できる上司や仲間に囲まれた環境では、自分らしく働けるようになり、自然と笑顔が戻ったという人も多いです。

たとえば、以前の職場では先輩との連携がうまくいかず、報告・連絡・相談ができない空気に悩まされていた職員が、職場を変えたことで「何かあったら相談できる」「新人でも安心できる」風土に救われたと語っています。利用者との関係性も良好になり、「介護が楽しい」と思えるようになったそうです。

環境が変われば、人も自分も変わります。転職は「逃げ」ではなく、「前向きな選択」であることを、体験者は実感しています。

それでも辞めたいときは?辞めてもよい人・続けたほうがいい人の特徴

辞めてもよい人:健康を害している人、転職準備ができている人

介護職を続けることで心身の健康を損なっている場合は、無理をせず退職を検討することも必要です。

また、転職先がすでに決まっている、あるいはキャリアの見通しが立っている人は、タイミングを見て新たな道へ進むべきです。

たとえば、慢性的な腰痛や睡眠障害、精神的不調に悩んでいる職員がそのまま働き続けたことで、休職や退職を余儀なくされたケースもあります。一方、転職サイトや紹介会社を通じて、希望条件に合う施設を見つけてから辞めた人は、スムーズにキャリアを再スタートできています。

「辞める」ことが逃げではなく、自分を守るための選択になるケースもあるのです。健康と将来の準備ができているなら、前向きに退職を選ぶ判断も間違いではありません。

辞めない方がいい人:感情的な判断をしている人、次が決まっていない人

辞めたい気持ちが「一時的な感情」によるものであれば、今すぐ退職するのは避けるべきです。

また、転職先が未定のまま勢いで辞めてしまうと、次の就職活動で不利になる可能性があります。

たとえば「今日は疲れたから、もう辞めたい」と思った日でも、数日後には気持ちが落ち着いていたという経験は誰しもあるはずです。勢いで辞めた結果、次の職場探しに苦労したり、収入が途絶えて後悔する例も少なくありません。

辞めるという決断は、計画性と冷静な判断が求められます。まずは休息を取り、必要であれば相談窓口や転職支援サービスを活用するなど、情報を集めてから動くようにしましょう。

判断の基準とは?

介護職を辞めるかどうかの判断は、「心身の状態」「職場環境」「将来のキャリア」など、いくつかの軸から総合的に考える必要があります。

「今の不満」が一時的なものか、それとも解消が難しい根本的な問題かを見極めることが大切です。

例えば、上司との関係や職場の理念にどうしても違和感があり、改善の余地がないと感じた場合は転職も現実的です。一方、業務負担が一時的に重なっているだけなら、シフト調整や部署異動で改善できる可能性もあります。

判断に迷ったときは、信頼できる第三者に相談し、客観的な意見をもらうことも有効です。辞めるかどうかは「誰かの正解」ではなく、「自分の未来にとって最良の選択かどうか」で考えることが重要です。

転職を考えるなら知っておきたい介護業界の現状と未来

給与改善・待遇向上の国の取り組み

介護職の処遇改善は、国の政策によって着実に進んでいます。

政府は介護人材の確保を目的として、段階的に給与の底上げや待遇改善を進める施策を打ち出しており、転職市場にもポジティブな影響を与えています。

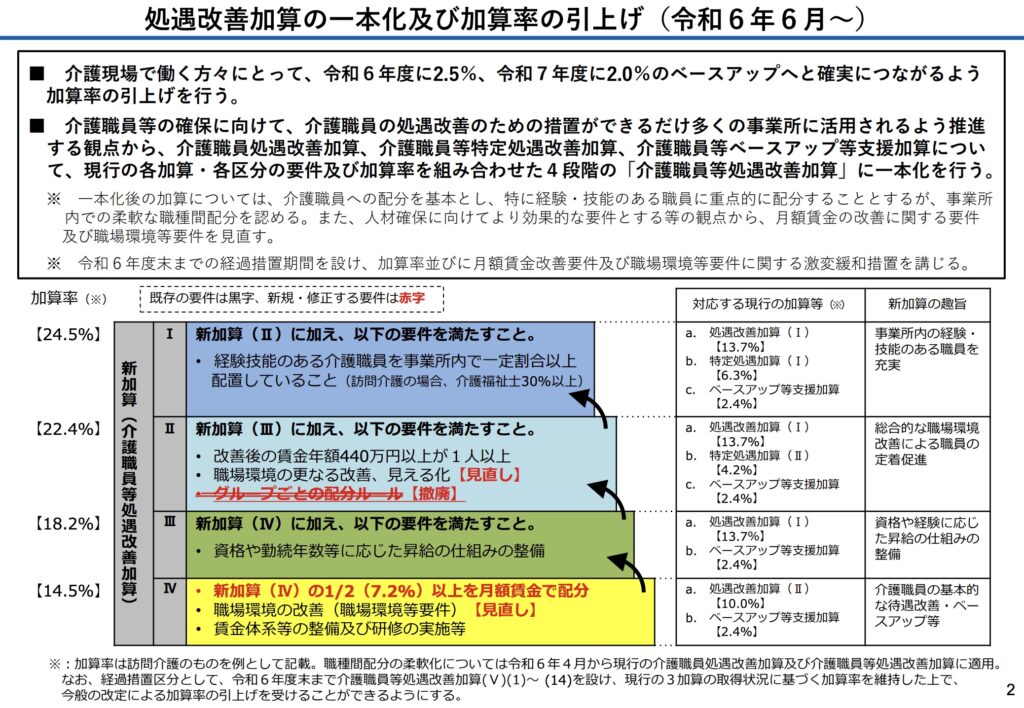

例えば、2022年の「介護職員処遇改善支援補助金」により、月額9000円相当の賃上げが実施されました。また、2024年度以降も「公的価格の見直し」として処遇改善の継続が示唆されており、介護職の地位向上が国レベルで推進されています。

転職を考える際には、こうした政策のタイミングを活用することで、よりよい条件での雇用契約が期待できます。介護業界の未来に希望が持てるいまこそ、キャリアを見直す好機といえるでしょう。

参考資料:福祉新聞 介護分野に物価高対策を 林官房長官に申し入れ 2025年05月08日

介護業界の求人増加と将来性

介護業界は今後さらに需要が高まる分野として注目されており、求人も右肩上がりで増加しています。

高齢化が進む日本社会において、介護サービスは必要不可欠であり、職を失いにくい安定した業界です。

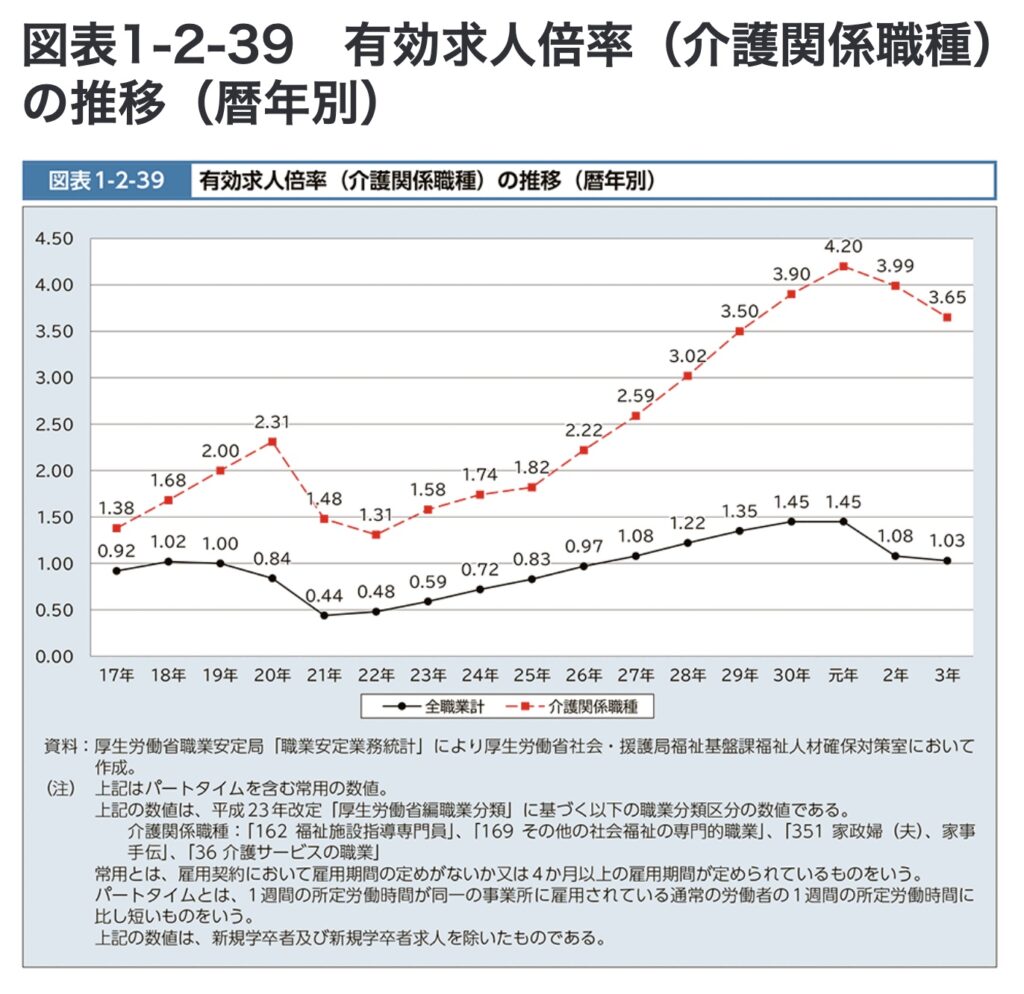

厚生労働省の統計情報・白書によれば、介護職の有効求人倍率は3倍を超え、他業種と比べて圧倒的に高い水準です。特に有資格者(介護福祉士など)の需要は高く、転職市場では売り手優位の状況が続いています。

将来性という観点でも、ロボット技術やICTの導入により業務の効率化が進んでおり、「介護=重労働」のイメージも少しずつ変わり始めています。今後の働きやすさを考慮すれば、介護業界は転職先として非常に有望な分野です。

引用元:厚生労働省 令和4年版 厚生労働白書ー社会保障を支える人材の確保 有効求人倍率(介護関係職種)の推移(暦年別)

処遇改善加算の実際と評価制度

処遇改善加算は、介護職員の給与を底上げするための国の制度ですが、その運用は施設ごとに異なります。

転職を検討する際には、「どの加算を算定しているか」「その配分方法がどうなっているか」を確認することが重要です。

例えば、加算I〜IIIのうち加算Iがもっとも高い配分額を受け取れる可能性があります。また、職員評価制度が整備されている法人では、定量的な成果に応じた手当が支給されるなど、モチベーション向上にもつながっています。

一方で、制度を十分に活用していない、あるいは加算分が職員に正当に分配されていない事業所も存在するため、事前の情報収集が欠かせません。「介護職 処遇改善 最新」などのキーワードで調査したうえで、納得のいく職場を選びましょう。

引用元:厚生労働省 処遇改善加算の一本化及び加算率の引上げ(令和6年6月~)

転職するならここに注目!失敗しない職場選びのポイント

離職率、研修体制、職場の雰囲気

介護職への転職で失敗しないためには、職場の「定着率」と「育成体制」を見極めることが重要です。

離職率が高い職場は、何らかの労働環境や人間関係に問題を抱えている可能性があります。

たとえば、3年未満の定着率が50%を下回るような施設では、OJTが機能していなかったり、職員間のトラブルが多発していたりすることも。反対に、研修制度やフォローアップ体制が整っている施設では、未経験者でも安心して成長していくことができます。

雰囲気についても、見学時の挨拶の有無やスタッフの表情などからある程度は察知できます。数字と空気感の両方をチェックして、働きやすい職場かどうかを総合的に判断しましょう。

口コミ・見学でチェックすべき項目

実際の働きやすさを知るには、公式情報だけでなく「現場のリアルな声」を参考にすることが大切です。

口コミサイトやSNSでの投稿、あるいは知人からの情報などを活用することで、採用情報では見えない部分が見えてきます。

たとえば「求人内容と現実の業務が違った」「有給が取得できると聞いていたが実際は難しい」などの声が多い施設は注意が必要です。施設見学の際には、トイレや休憩室の使いやすさ、職員の動き方、利用者との接し方などもチェックしましょう。

一見華やかなホームページに惑わされず、実際に足を運んで「自分の目」で確かめることが、転職の成功率を高めるコツです。

ブラック施設を見抜くポイント

介護職の転職先で最も避けたいのが「ブラック施設」です。

見分け方のコツを知っておけば、事前にリスクを回避しやすくなります。

たとえば、いつも求人が出ている、採用面接が異常に早い、待遇や勤務条件が曖昧なまま入職を急かされるといった場合は要注意です。また、サービス残業や休日出勤が常態化していたり、パワハラやセクハラの相談窓口が整備されていなかったりする職場も、ブラックの兆候といえます。

「介護職 ブラック 見分け方」などのキーワードで事前に調べ、入社前に「働く覚悟」ではなく「安心できる確信」が持てるかをしっかり確認しましょう。

続けることで見える景色がある!介護職を辞めないメリット

経験と資格が資産になる

介護職を続ける最大のメリットの一つは、「経験と資格」が自分自身の“資産”として蓄積されていくことです。

積み重ねたスキルや知識は、転職やキャリアアップの際に大きな武器になります。

たとえば、介護福祉士の国家資格は3年以上の実務経験が必要ですが、一度取得すれば訪問介護、施設介護、ケアマネジャーなど、多方面に道が開けます。実務者研修や認知症介護実践者研修なども、働きながら取得することで、確実にステップアップできます。

今の仕事にすぐ満足できなくても、経験と資格は将来の選択肢を広げる力になります。介護職を辞めずに続けることで、確実に「市場価値」が高まっていくのです。

昇給・昇進のチャンス

介護業界では、継続して働くことによって昇給や昇進のチャンスが得られる仕組みが整いつつあります。

長く働くことで信頼と実績が蓄積され、チームリーダーやサービス提供責任者、施設長などの管理職を目指すことも可能です。

たとえば、介護福祉士として5年勤続した職員がユニットリーダーに抜擢され、役職手当を得て月収が4万円以上アップした例もあります。また、特定処遇改善加算の制度では、勤続年数や技能・責任に応じて優遇される傾向にあります。

「頑張りが報われる職場」は、実は介護現場にも存在します。あきらめずに続けることで見えてくる道が、あなたのキャリアを確かなものにしていきます。

介護の仕事は「人の役に立つ」誇れる職業

介護職は、単なる労働ではなく「誰かの人生に寄り添い、支える」誇れる仕事です。

困っている人の手助けをし、笑顔や感謝を直接受け取れる職業は、世の中にそう多くはありません。

ある職員は、要介護だった利用者が「あなたのおかげで在宅復帰できた」と涙ながらにお礼を言ってくれた経験を通じて、「介護職の本当の価値」に気づいたと語っています。機械では代替できない「人の力」が発揮される瞬間こそ、この仕事のやりがいです。

世間ではまだ「大変そう」というイメージが先行していますが、実際には深い人間関係と達成感に満ちた、誇りを持てる職業です。辞める前に、「なぜこの仕事を始めたのか」をもう一度思い出してみてください。

まとめ:辞める前に一歩立ち止まって考えよう

感情的な退職は後悔しやすい

「辞めたい」と思ったとき、勢いだけで退職を決断してしまうと、あとで後悔する可能性が高くなります。

一時の怒りや疲労感で出した結論は、冷静になったときに「やめなければよかった」と思い返すこともあるからです。

例えば、上司に注意されたことがきっかけで辞意を伝えたが、数週間後に冷静になり「自分にも改善点があった」と反省し、復職を希望するケースもあります。ところが退職の手続きが進んでしまった結果、戻れなかったという人もいます。

感情が高ぶったときほど、一歩立ち止まる勇気が必要です。「本当に辞めるべきか」を考える冷静な時間を持つことで、より納得のいく判断ができます。

「辞めたい」は心のSOS。まずは行動してみよう

「辞めたい」と感じる気持ちは、心からのSOSサインであり、決して悪いものではありません。

重要なのは、その気持ちを無視せずに“何かしらの行動”につなげていくことです。

具体的には、紙に書き出してみる、上司に相談してみる、求人を見てみる、カウンセリングに行ってみるといった、小さなアクションで構いません。実際に動いてみることで気持ちが整理され、現職にとどまるのか、転職を選ぶのか、自信を持って判断できるようになります。

辞めるかどうか迷っているあなたには、まず“何か一つ行動”してみることを強くおすすめします。

自分を責めず、周囲に助けを求めてみよう

「自分は介護職に向いていないのではないか」「続けられないのは自分の責任だ」と思い込んでいませんか?

そんなときこそ、自分を責めるのではなく、周囲に助けを求めることがとても大切です。

介護職はチームで支え合う仕事です。一人で抱え込まず、上司・同僚・友人・家族・外部機関に相談することで、思わぬヒントや励ましがもらえることもあります。また、自治体や福祉団体の相談窓口も活用できます。

一人で悩まなくて大丈夫です。周囲のサポートを受けることで、今の苦しみを乗り越える力がきっと湧いてきます。

コメント