介護業界では長年「利用者ファースト」が合言葉のように掲げられてきました。しかし、近年では「職員ファースト」が注目を集めています。

これは決して「利用者をないがしろにする」ものではなく、「利用者ファースト」をより高い次元で実現する手段として「職員ファースト」に光が当てられているのです。

本記事では、これから介護職を目指す方・すでに介護職として奮闘中の方・まったく介護の世界を知らない方にも分かりやすいように、なぜ「職員ファースト」が重要なのか、その背景や理論、具体的な取り組みから未来のビジョンまでを解説します。

はじめに:なぜ今「職員ファースト」が注目されているのか?

「職員ファースト」とは、介護職員を大切にし、働きやすい環境を整えることで結果的に利用者に質の高いケアを提供しようという考え方です。ここでのポイントは、「職員を優先すること」は「利用者を軽んじること」ではないという点にあります。

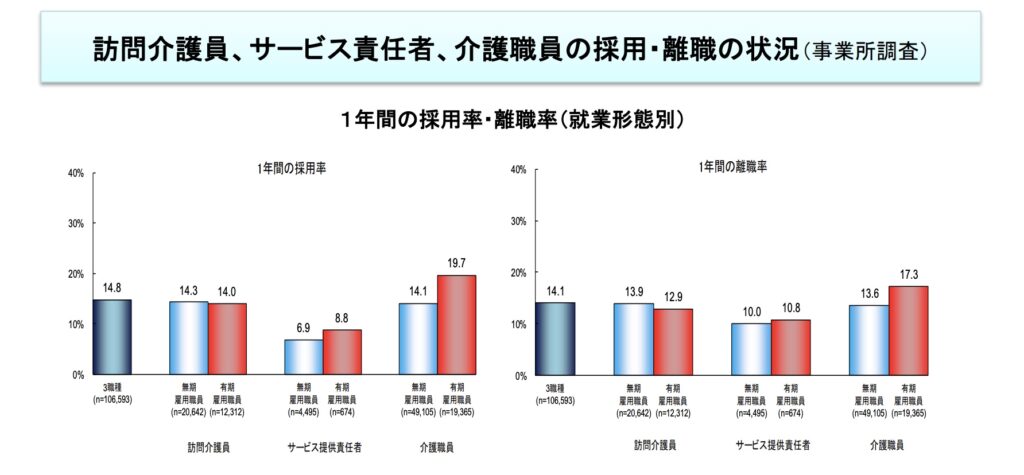

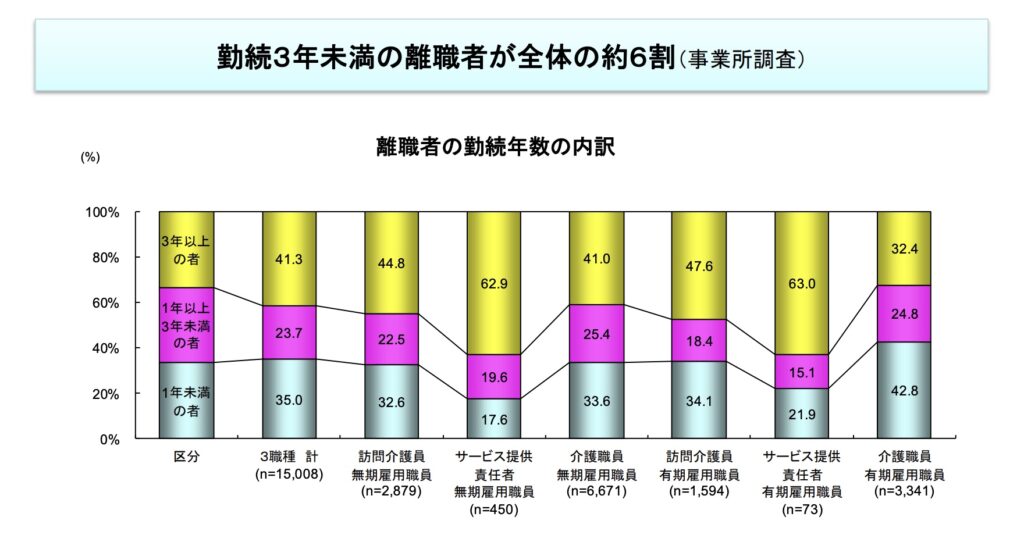

これまでの介護現場では「利用者ファースト」が強調されるあまり、職員に過度な負担がのしかかり、離職率が高まるという悪循環が目立っていました。介護労働安定センターの「令和3年 介護労働実態調査」によると、介護施設の常勤職員の離職率は毎年高止まりし、特に若年層の離職が顕著です。

こうした背景から、「利用者に最高のケアを提供するにはまず職員を大切にする必要がある」という視点が広まり、「職員ファースト」というキーワードが注目を集めるようになりました。

引用元:介護労働安定センター 『令和3年度 介護労働実態調査』の結果 P.9

引用元:介護労働安定センター 『令和3年度 介護労働実態調査』の結果 P.10

たとえば、職員の休憩時間やシフト管理が不十分な施設では、疲労とストレスで職員の笑顔が失われがちです。すると、利用者への対応が雑になってしまうリスクが高まります。

一方で、職員ファーストを意識して休憩やメンタルケアを充実させた施設では、職員の定着率が上がり、結果的に利用者からの満足度も高いという事例があります。

結論として、「職員ファースト」は「利用者の幸せ」を遠回りにするのではなく、むしろ最短距離で実現するための方法だといえます。まずは、介護業界が生んだ「利用者ファースト」という文化の変遷から確認していきましょう。

「利用者ファースト」から「職員ファースト」へ:パラダイムシフトの背景

従来の「利用者ファースト」の考え方

介護業界で長らく当たり前のように掲げられてきた「利用者ファースト」は、利用者の尊厳や安全を第一に考えるという価値観でした。

高齢者や障がいを抱える方々のQOL(Quality of Life:生活の質)を高めるには、彼らのニーズに応えることが不可欠です。

そのため、「利用者を最優先に」という考え方は、社会福祉の理念と合致し、当然のように受け入れられてきました。

たとえば、利用者の要求に対して「NO」と言わない姿勢を貫くサービス提供を行う施設は、外から見ると「利用者想い」で素晴らしい活動をしているように見えます。

事実、利用者の満足度が高まるケースも多く、施設の評判が上がる結果につながることもしばしばでした。

しかし、職員の労働環境が整っていないと、この「利用者ファースト」はやがて職員の疲弊とモチベーション低下を引き起こし、最終的には利用者へのサービスの質が落ちるという パラドックス を生んでしまったのです。

「利用者ファースト」がもたらした予期せぬ結果

「利用者ファースト」の徹底が現場に過度な負担を強いる結果につながり、職員の離職やハラスメント、労働条件の悪化など、さまざまな問題を引き起こしたという予期せぬ側面がありました。

無理な要求を受け入れ続けると、日常業務が過密化し、夜勤や残業が常態化します。さらに、職員が「自分を大切にしてもらえていない」と感じることで職場に不信感が募り、離職率が上昇する悪循環が生まれました。

介護業界の人材不足も相まって、一人ひとりの職員にかかる負担がますます増大するのです。

ある特別養護老人ホームでは、「利用者ファースト」ゆえに職員が決してクレームを表に出さない風潮ができていました。

その結果、利用者家族からの無理難題(いわゆるカスハラ:カスタマーハラスメント)に職員が疲弊し、最終的に数名が退職。残った職員も限界を迎え、サービス提供がままならなくなったという事例があります。

こうした事態を打開するために提唱され始めたのが「職員ファースト」です。これによって職員の満足度・定着率を高め、「利用者の幸せ」につながる良質なサービスを維持することを目指そうというわけです。

「職員ファースト」の考え方:新たなアプローチ

「職員ファースト」の核心

「職員ファースト」とは、職員自身を第一に考え、働きやすい職場環境とモチベーションアップを重視することで、利用者に対しても質の高いケアを提供できるようにする考え方です。

介護業界では人材不足が深刻化しており、さらに離職率が高止まりしています。これは「介護 職員ファースト」が十分に行われていない証拠でもあります。

もし、職員に過度な負担をかけ続ければ、いずれ心身の不調や離職、サービス品質の低下につながってしまいます。

たとえば、ある介護施設が夜勤体制を見直し、新人研修やキャリアアップ制度を拡充するなど職員ファーストの取り組みを強化した結果、離職率が10%以上改善し、利用者アンケートで「対応が丁寧になった」との評価が多数得られたといいます。

これはまさに、職員ファーストを導入することで利用者へのメリットを生む成功事例と言えるでしょう。

最終的なゴールは「利用者を幸せにすること」。そのために、まずは職員を大切にする職場づくりが不可欠です。

ハラスメントの実態と対策 〜ハラスメントの形態〜

「職員ファースト」を実現するうえで大きな障害となるのが、ハラスメント問題です。介護現場では、パワハラ・セクハラ・モラハラ・カスタマーハラスメント(カスハラ)など、さまざまな形態のハラスメントが潜んでいます。

介護職は他者の生活を支える仕事ゆえに、“上下関係”や“依存関係”が生まれやすく、ハラスメントが表面化しにくい土壌があると指摘されています。これを放置すると職員が強いストレスを感じ離職へと直結するため、職員ファーストを阻む最大の要因になります。

職場内に明確なハラスメント防止策と相談窓口を設けるなど、「職員ファースト」を組織的に実現する取り組みが重要です。「介護 ハラスメント 事例」として情報を収集し、対策を立てることは経営者・管理者の責務といえるでしょう。

「職員ファースト」がもたらす好循環

「職員ファースト」を徹底することで、職員のやる気や定着率が向上し、それが「利用者満足度の向上」や「介護サービスの質的向上」へとつながる好循環が生まれます。

経営者が「職員ファースト」のために、ICT化を積極導入し、書類作成などの事務作業を大幅に削減した施設では、職員が利用者と接する時間を確保できるようになりました。

その結果、利用者の満足度向上はもちろん、職員のモチベーションと定着率がアップし、収益面でも施設が安定するという好循環を実現しています。

このように、「職員ファースト」が本来の目的である「利用者の幸せ」をもたらすための大きな原動力となります。次章では、この実現に立ちはだかる課題を整理していきましょう。

「職員ファースト」実現への課題

人材不足の深刻化

介護業界は深刻な人材不足に直面しており、「職員ファースト」をいくら掲げても、実際に職員数が足りず現場の負担を減らせないという問題があります。

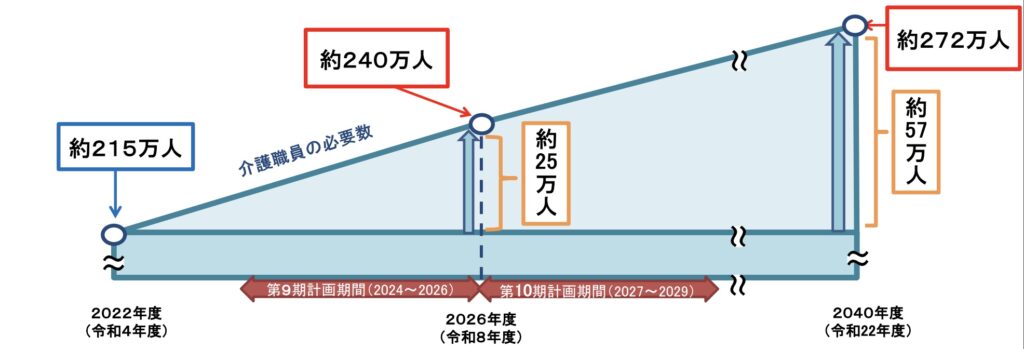

厚生労働省の推計(出典:厚生労働省)によると、少子高齢化が進む日本では、2025年以降さらに介護人材の不足が拡大すると予測されています。労働条件の改善を怠ると、他業種へ人材が流出し、人員確保が難しくなるため、「介護業界 人材不足 対策」は喫緊の課題です。

引用元:厚生労働省 第9期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について 別紙1 令和6年7月12日

ある法人では、「人材不足なので休みをとれない」「教育に手間をかける余裕がない」状態が続き、負のスパイラルに陥りました。その結果、さらに離職が加速し、人材不足がより深刻になったそうです。

人材不足が理由で「職員ファースト」が形骸化してしまうことのないよう、採用活動の強化や職場環境の積極的なアピール、処遇改善などの多角的な対策が求められます。

悪質なケースへの対応

いくら施設が「職員ファースト」を掲げても、一部の利用者やその家族が過度な要求や暴言・暴力を行う「悪質なケース」が存在し、それを放置すれば職員の心身が傷つき、やがて離職につながります。

介護現場は、利用者との距離が近く、なおかつ「利用者を無下にできない」という誤解も相まって、カスハラが表面化しづらい文化があります。施設側が毅然とした態度を示さない限り、職員の被害はなくなりません。

暴言を吐き続ける利用者に対し、仕方がないと我慢していた職員が精神的に限界を迎え退職。その後に複数の職員が同じ状況に置かれ、次々に辞めてしまい、結果としてサービス提供が不可能になる寸前まで追い込まれた事例が報告されています。

「職員ファースト」を実現するためには、明確なハラスメント防止マニュアルや、ケースによっては法的手段も含めて対応をとる姿勢が不可欠です。悪質なケースへの対処が、長期的に見て利用者全体の利益にも繋がります。

措置制度の再構築

介護保険制度や措置制度の枠組みそのものが「職員ファースト」を実践しづらい要因ともなっています。制度設計や報酬体系が、事業者や管理者に“サービス過剰提供”を促してしまう面があるからです。

現行の介護保険制度では、一定の基準を満たす施設やサービスに報酬が支払われます。しかし、この基準が細かすぎたり、加算取得のために膨大な書類作業を職員に押し付ける構造になっていたりすると、結果的に「職員ファースト」が実現しにくくなります。

ケア記録や加算要件をこなすために、職員がサービス外の時間に作業することが常態化する施設があります。その結果、サービス残業が当たり前となり、職員のモチベーションが低下しやすい状況が起こってしまいます。

行政も含めた制度や報酬体系の見直しがなければ、介護現場の深刻な人材不足や過重労働は解消できません。次章では、この制度面を含む社会全体での取り組みについて見ていきましょう。

今後の展望と社会全体での取り組み

行政の役割

行政が支援策や報酬制度を見直すことは、「職員ファースト」を広げる重要なカギです。具体的には、ICT導入支援や助成金制度の拡充が期待されます。

厚生労働省が進める「介護職員処遇改善加算」などの仕組みは、一定の効果を上げていますが、さらに踏み込んだ制度整備が求められています。ICT化による業務効率化も支援がなければ進みにくいのが現状です。

自治体独自で「ICT導入支援金」を設け、介護ソフトや見守り機器の費用を補助するところがあります。これを活用すると、記録業務の効率化で職員の負担が軽減し、質の高いケアに集中しやすい環境が作れます。

行政の役割は単なる補助金の交付だけではありません。介護サービスの質を担保しながらも、過度な書類負担を軽減するなど、制度設計そのものを職員ファーストへ近づけるよう、柔軟な改革が必要です。

メディアの役割

メディアは介護の実態や、優良施設の取り組み、また「職員ファースト」の成功事例を発信することで、社会のイメージを変える重要な担い手です。

介護業界といえば「キツい」「給料が低い」というネガティブな印象が根強いですが、実際にはやりがいや成長機会にあふれる職場でもあります。ポジティブな側面を伝えることで、介護職 未経験の人材獲得につなげる効果も期待できます。

あるテレビ番組で「ノーリフティングケア」の効果を取り上げ、職員の腰痛が減ったことによる離職率低下を報じたところ、「そんな取り組みがあったのか」と感銘を受けた視聴者が介護職に興味を持ったというエピソードがあります。

メディアが「介護業界 人材不足 対策」の現場の声を取り上げ、「職員ファースト」を実践する施設を積極的に紹介することで、社会的な認知度と理解が高まり、介護職を目指す人が増える可能性があります。

教育機関の役割

介護福祉士や看護師など、介護・医療系の専門学校や大学で、「職員ファースト」を意識したハラスメント対策やマネジメントに関する教育を充実させることも重要です。

現場に出る前から、ハラスメントの種類や対処法、メンタルケアの知識を持っていることで、トラブルを未然に防ぐことができます。

さらに、組織マネジメントやリーダーシップについて学ぶ機会が増えれば、新人や中堅が早期にステップアップしやすくなるでしょう。

これにより、学生が現場に出てからも組織論やモチベーション維持の考え方を活用でき、離職率の低減につながっているという報告があります。

教育機関が、単に技術教育だけでなく「職員ファースト」の重要性をカリキュラムに組み込むことで、介護職の魅力が向上し、業界全体の底上げが期待できます。

地域社会の役割

地域社会との連携が強まれば、地域の人々が介護現場を理解し、「職員ファースト」の実現に協力する体制が整いやすくなります。

地域のボランティアやNPO、企業が協力すれば、利用者の送迎や行事、レクリエーションなどの負担を職員だけが担わずに済むようになります。結果として、職員が専門的ケアに集中しやすい環境が整うのです。

地域住民に向けた「介護現場見学会」や「認知症カフェ」の運営を通じて、住民が「介護現場の大変さ」を理解し、手弁当でサポートに入るケースがあります。こうした協力体制が確立されると、職員も安心して仕事に取り組めます。

「地域包括ケアシステム」の理念をさらに広げることで、介護は施設だけが担うものではなく、地域全体で支えるものという意識を高めることができ、「職員ファースト」の実践にも繋がっていきます。

成功循環モデルから考える「職員ファースト」

成功循環モデルとは

「成功循環モデル」とは、組織行動学で提唱されている理論で、「まず関係の質を高める→思考の質が高まる→行動の質が高まる→結果の質が高まる」という好循環を生むフレームワークです。

介護現場で「職員ファースト」を実現する際、このモデルを意識することで、短期的な成果(数値目標)にとらわれず、長期的な人間関係の改善にフォーカスできます。良好な人間関係が、やる気を引き出し、高品質のケアにつながるというわけです。

「成功循環モデル 介護」をキーワードに検索すると、具体的な事例や導入方法がたくさん出てきます。経営者やリーダー層だけでなく、一般職員もこの考え方を理解すれば、相互に協力し合う風土が築きやすくなるでしょう。

成功循環モデルを介護現場に当てはめてみましょう

先述のように、まずは「関係の質」を高めることが重要です。対人援助の場である介護現場では、人間関係がすべての基盤となります。

「職員ファースト」の導入も結局は人間関係の改善が要となります。職員間の信頼関係がなければ、いくらマニュアルや制度を整えても形だけになりがちです。

定期的に職員同士が話し合う時間(カンファレンスやミーティング)を確保し、「意見を自由に言い合える環境」を整備すると、それぞれの思考の質が高まり、より良いケアプラン作成や業務改善につながるケースがあります。

成功循環モデルは、短期的には見えにくい効果かもしれませんが、長期的に見れば職場全体の底上げを実現し、「利用者ファーストのための職員ファースト」を強力にサポートします。

誤った「職員ファースト」を行わないために

職員の要望を聞く=職員ファーストではない!

「職員ファースト」を誤って解釈すると、「職員の要望をすべて聞き入れる」「甘やかす」ことだと捉えてしまうことがあります。しかし、それは本来の意味とはかけ離れています。

「職員ファースト」とは、職員のモチベーションと成長を促し、結果的に利用者満足度向上につなげる考え方です。単に要望を叶えるだけでは、組織の成長やサービス品質の向上は見込めません。

例として、「とにかく休みが欲しい」という要望に対して、無計画にシフトを減らすだけでは、他の職員にしわ寄せがいきます。結果としてチーム全体のモチベーションが低下するため、これは正しい「職員ファースト」とはいえません。

あくまで組織の理念や目標を踏まえたうえで、職員の働きやすさとやりがいを最大化することこそが、本質的な「職員ファースト」であると認識しましょう。

ハーズバーグの二要因理論とは

ハーズバーグの二要因理論は、「職員ファースト」を考えるうえで非常に参考になる理論です。モチベーションを高める要因(動機づけ要因)と、不満を防ぐ要因(衛生要因)を区別しています。

介護職員のモチベーション低下を防ぐには、まず衛生要因をしっかり改善する必要があります。そのうえで、やりがい(動機づけ要因)を高める施策を打つことが大切です。

「ハーズバーグの二要因理論」を介護現場のモチベーション向上施策として取り入れている、もしくはその有効性を考察した事例研究・論文は複数存在します。(※1)たとえば、給与アップや休暇制度の充実(衛生要因)と同時に、リーダーシップを発揮できるプロジェクトを与える(動機づけ要因)などの両面作戦で成功した例があります。

「職員ファースト マネジメント」を進める際は、ハーズバーグの二要因理論を意識しながら、職員の不満を取り除きつつ、やりがいを提供することが鍵になります。

※1 参考資料① 日本ホスピタリティ・マネジメント学会誌 HOSPITALITY 第 33 号 「介護職従事者の職務満足要因に関する研究」北見工業大学 ウ アテイ, 千葉工業大学 滝 聖子, 千葉工業大学 伊藤 遼, 神奈川大学 髙野倉 雅人, 山東大学 Shuyu LIANG 2023

参考資料② 日本福祉大学大学院 福祉社会開発研究科 社会福祉学専攻博士課程 「中核的介護人材の離職に関する個人的・組織的要因の研究」柏原 正尚 2016

【取り組み例あり】職員ファーストのための事業所での具体的な取り組みとは?

理念教育

「利用者ファーストのための職員ファースト」という理念を全職員に共有し、言語化・具体化して伝えることが第一歩です。

経営者だけが「職員ファースト」を唱えていても、現場の職員がその意味を理解し、納得しなければ絵に描いた餅になります。理念教育は、全員が同じゴールを目指すための共通言語を作る作業です。

朝礼や定期研修で、経営理念を繰り返し説明し、「職員ファーストは利用者を幸せにするための方法だ」という点を強調する施設があります。職員は自分の役割と価値を再認識し、モチベーションが高まったという声が多く聞かれます。

まずは理念を明確化し、周知徹底する。それがあって初めて具体的な行動に落とし込むことが可能になります。

チームワークの可視化

「チームワークの可視化」とは、職員同士のコミュニケーションや役割分担を見える形にして、連携ロスを減らす取り組みです。

介護業務は多岐にわたり、一人で抱え込むとミスやストレスが増えます。チーム全体で協力し合う仕組みが整っていれば、職員一人ひとりが無理なく働ける環境を作りやすいのです。

タスク管理ボードや共有ソフトを導入し、「誰が何を、いつまでにやるのか」を全員で把握できるようにした施設があります。連携がスムーズになり、業務時間が10%以上削減できたという結果が出ています。

「職員ファースト」は、個々の職員が孤立しないためのチーム作りが肝です。可視化ツールを活用し、全員が情報を共有できる体制を整えましょう。

ノーリフティングケアの徹底

ノーリフティングケアとは、介護現場での「抱え上げ」「持ち上げ」などの行為を極力減らし、職員の腰痛・身体的負担を軽減する方法論です。

「ノーリフティングケア 効果」として多く報告されているのが、職員の離職防止です。腰痛は介護職の離職理由の上位に挙げられるため、これを防ぐことは「職員ファースト」に直結します。

リフト機器やスライディングボードなどの福祉用具を導入し、研修を行うことで、身体介助の負担が大幅に軽減された施設があります。結果的に腰痛による休業者がゼロになり、スタッフから「現場に負担が少なくなった」と好評を得ています。

機器の導入コストや研修コストはかかりますが、長い目で見れば職員定着や利用者の安全確保に繋がる重要な投資です。

見守り機器の活用

夜間の見守りや巡回を支援するカメラやセンサーなどの「見守り機器」を導入することで、職員の労力を削減し、転倒事故などを未然に防ぐことができます。

夜勤帯の業務負担が大きいと、職員の疲労が溜まりやすく、離職率を押し上げる要因となります。また、転倒事故が起きると利用者の安全リスクだけでなく、職員のメンタル面にも大きな負担をかけます。

見守り機器を導入した施設では、夜間巡回の回数を減らしつつ、アラートが出たときに重点的にチェックするシステムを確立。結果的に深夜帯の負担が軽減され、事故件数も減少しました。これは「介護職を守る環境づくり」の好例といえるでしょう。

「利用者ファースト」のためにも、職員の過剰労働を防ぎ、安全性を向上させるための見守り機器は有効な手段です。

労働環境の改善

労働環境の改善は、「職員ファースト」の根幹といえます。具体的にはシフト管理の適正化や休暇取得の推奨、休憩室の充実など、職員がリラックスできる空間を作ることが挙げられます。

介護職は身体的にも精神的にも負担が大きい仕事です。休憩時間をしっかり確保できない、休日が取りづらいという状況では、モチベーションを保つことは困難になります。

週休3日制を試験的に導入したり、夜勤後は必ず2日休めるようにしたりする施設があります。労働環境が改善されたことで、離職率が大幅に低下し、職員の募集にも良い影響を与えました。

ハーズバーグの衛生要因を整える意味でも、労働環境の改善は「職員ファースト」のスタート地点と言えるでしょう。

ICT化と介護助手の配置

記録業務や書類管理をICT化し、事務作業を削減することで、職員が利用者と接する時間を増やせます。また、介護助手を配置して雑務をカバーする仕組みづくりも効果的です。

「ICT化 介護 現場導入」が進めば、紙ベースの情報管理が軽減され、深夜残業や休日出勤での事務作業が減少します。介護助手の存在は、資格や専門性が必要ない業務を補助してもらうことで、介護福祉士や看護職員など専門職の負担を減らします。

電子カルテやタブレット端末を導入した施設では、これまで手書きに数時間かかっていたケア記録が大幅に短縮されました。浮いた時間を利用者とのコミュニケーションに回すことで、「利用者満足度が上がった」との声が多く寄せられています。

ICT導入費用や人件費はかかりますが、長期的には働きやすい職場づくりとサービス品質向上に大きく寄与します。これこそが「職員ファーストのマネジメント」の一環です。

“介護士ファースト”という働き方と未経験者へのメッセージ

仕事を頑張れる理由を持つことを意識して

介護職は「利用者の笑顔が見たい」「誰かの役に立ちたい」という気持ちが原動力になる仕事です。だからこそ、「頑張れる理由」を明確に持つことが大切です。

モチベーションの源泉を明確にしないまま介護現場に飛び込むと、忙しさやハードワークで“何のために働いているのか”を見失いやすくなります。「職員ファースト」の職場であっても、自分自身の目的意識がなければ長続きは難しいでしょう。

未経験で介護職を始めたある女性は、「祖母の介護を通じて、もっと多くのお年寄りを支えたい」という想いを持っていました。その目標を施設長が面談で聞き出し、キャリアプランに反映したことで、彼女は仕事に誇りを持ち、長期勤務へとつながったのです。

「介護職 未経験 研修制度」を利用してスキルを身に付けると同時に、自分がなぜ介護の仕事を選んだのかを定期的に振り返ることが、やりがいと成長を支えます。

介護業界が抱える問題

介護業界には、依然として「低賃金」「人材不足」「ハラスメント」などの問題が存在します。これを認識しておくことは、未経験から介護職を目指す人にとっても大切です。

ネガティブな面を知らずに飛び込むと、実際の現場とのギャップに苦しむことが多いのが事実です。しかし、現状を理解したうえで対策を知っていれば、冷静に現場に適応し、長く働くことができます。

「介護 ハラスメント 事例」を事前に学び、対処法や相談窓口を知っておくことで、万が一トラブルが起きた際にも自分や仲間を守る行動がとれます。

介護業界が抱える課題は、逆に言えば「大きな成長の余地がある」とも言えます。現場が努力や工夫を重ねることで、一歩ずつ改善し、魅力的な職業へと変わりつつあるのです。

周りの人のおかげで介護士を辞めなかった

介護職を続けるうえで大きな支えになるのは、同僚や先輩、家族といった周囲のサポートです。孤立せずに相談できる環境があれば、どんな困難も乗り越えやすくなります。

職場にはさまざまな価値観を持つ人が集まります。トラブルや衝突もあるでしょう。しかし、「個別に、背景を含めて」サポートし合える関係が構築されていれば、離職という最悪の事態を避け、成長の機会に変えることが可能です。

新人の頃に挫折しかけた介護士が、先輩のこまめなフォローや上司の適切なアドバイスを受けるうちに徐々に自信を回復し、今ではリーダーとして後輩を育てる立場になったという話はよく聞かれます。

「職員ファースト」の職場では、相互に助け合う文化が当たり前として根付いています。これこそが、介護職における最大の魅力の一つとも言えます。

未経験でも大丈夫!はじめての介護の仕事

介護職は未経験からでも挑戦できる仕事です。実際に、多くの人が「介護職 未経験 研修制度」を活用しながら、介護福祉士や初任者研修などの資格を取得しています。

介護現場は常に人手を求めていますが、単に数が足りないだけでなく「意欲のある人材」を必要としています。未経験であっても、基本を学び、現場経験を積むことで着実に成長できるのが介護業界の特徴です。

30代で異業種から転職してきた男性が、初任者研修から始め、3年後には介護福祉士の資格を取得し、チームリーダーを任されるまでになったケースがあります。これは、「法人も自分も潰れない」ためのサポート体制が充実していた好例です。

未経験の方こそ、「職員ファースト」で成長を支援してくれる施設を選ぶのがおすすめです。研修制度やメンター制度の有無などを確認し、安心して長く働ける環境を探しましょう。

職員を守る環境がもたらす成果

最終的に、「職員を守る環境」を整えた施設は、離職率の低減、サービス品質の向上、経営の安定という大きな成果を得やすくなります。

これはこれまで見てきたように、職員ファーストが利用者ファーストへ繋がる“好循環”を生み出すからです。職員の笑顔は、利用者の満足度にも大きな影響を与えます。

まさに「職員ファースト」は「介護業界 人材不足 対策」の重要な要であり、これからの介護現場にとって不可欠なキーワードといえるでしょう。

未来のビジョン:介護職を憧れの職業に

将来的には、「介護職が憧れられる職業」になる可能性は十分にあります。そのためには、当たり前を徹底し、「職員を大切にする」文化を根付かせることが大切です。

教育・制度・メディアの発信など、社会全体が連動すれば、介護業界のネガティブなイメージは変革できます。若者や異業種からの転職組が、「自分も介護の世界で働きたい」と思える未来が、決して絵空事ではありません。

近年、海外の福祉先進国では「介護=プロフェッショナル」として高いステータスがある職業も多く存在します。日本でも、制度や文化が整えば、同様のステータスを獲得することは不可能ではありません。

「利用者の幸せ」を追求し、かつ「職員が夢を持って働ける環境」を整備する──この両立が、介護職を“憧れの職業”に押し上げる鍵となります。

最後に:職員ファーストのマネジメントを意識しましょう!

結論として、「職員ファースト」は介護業界の人材不足やサービス品質向上を解決するカギです。職員を大切にし、職員同士が助け合える仕組みを作ることで、最終的には利用者の満足度が飛躍的に上がります。

これまで述べてきたように、離職率やモチベーション低下が利用者に跳ね返る構造から抜け出すには、「職員が尊重される職場づくり」が不可欠です。

ハーズバーグの二要因理論、成功循環モデル、ノーリフティングケア、ICT化などを総合的に取り入れて、「介護 職員ファースト」を実践しましょう。

本記事を通して、「利用者ファースト」のためには「職員ファースト」が欠かせないことがお分かりいただけたかと思います。

今後の介護業界を支えるのは、間違いなく「人」です。あなたの職場、あるいはこれから働く現場で、「職員ファーストのマネジメント」を意識してみてください。

それが、より良い介護サービス、ひいては日本の超高齢社会を支える大きな力となるでしょう。

コメント