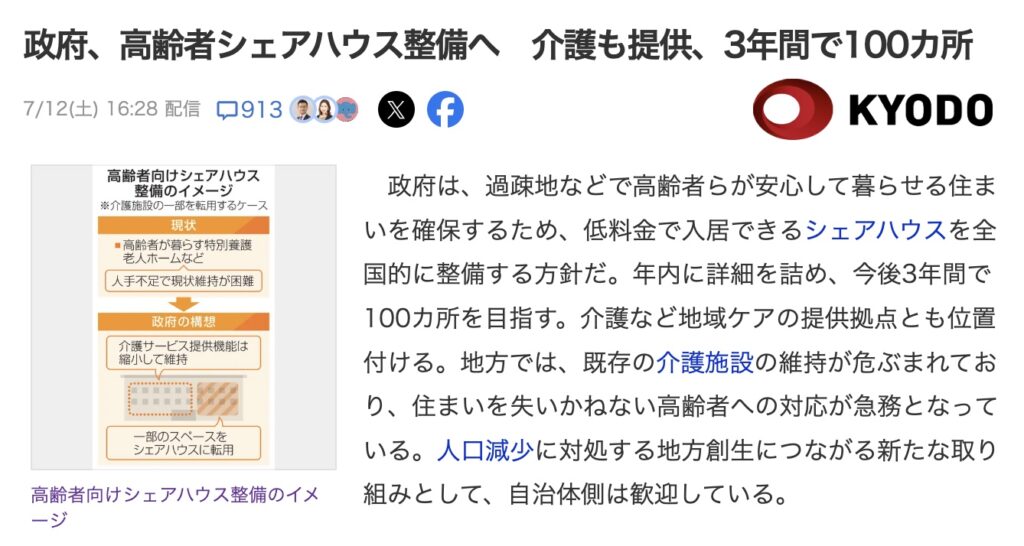

2025年6月13日に閣議決定された「地方創生2.0基本構想」は、空き家や老朽化施設を活用した「高齢者シェアハウス」の全国整備を柱の一つに掲げました。

その背景には、独居高齢者の増加、介護難民の拡大、都市部と地方の住宅格差といった社会問題があります。

本記事では、「高齢者向けシェアハウス」の基本から、実際の費用、メリット・デメリット、制度との関係まで、介護職員や高齢の読者が今知りたい情報を専門的かつ分かりやすくまとめています。

後半にはよくある質問も掲載しているので、将来の住まい選びに不安を抱える方も、現場で提案を求められる職員の方も、ぜひご活用ください。

引用元:yahooニュース 政府、高齢者シェアハウス整備へ 介護も提供、3年間で100カ所 KYODO R7.7.12

高齢者シェアハウスとは?|今、注目される理由

「高齢者シェアハウス」の定義と背景

高齢者シェアハウスとは、複数の高齢者が一つの住宅を共有しながら生活する住まいのスタイルで、経済的・精神的な負担を軽減できる新しい選択肢です。

核家族化・単身高齢者の増加という社会背景を受けて、従来の介護施設や一人暮らしに代わる“中間的な住まい”として注目を集めています。

例えば、東京都内では、空き家を活用して複数の高齢者が共同生活を送るモデルハウスがすでに稼働しており、見守りや家事の協力などを通じて生活の質が向上しています。

高齢者シェアハウスは、「住み慣れた地域で誰かと支え合いながら生きる」ための現代的な選択肢として、今後ますます拡大していくと考えられます。

地方創生2.0が後押しする新たな住まい方

国が掲げる「地方創生2.0」構想によって、高齢者シェアハウスの整備が本格的に進められようとしています。

この構想では、老朽化した施設や空き家を活用した“地域共生型ホーム”の整備が柱の一つとなっており、特に地方部において高齢者の住まい不足と孤立を同時に解決する手段として注目されています。

実際、令和7年6月13日に閣議決定された「地方創生2.0基本構想」では、今後3年間で全国に100カ所のモデル整備を目指す方針が明示され、自治体・NPOとの連携による取り組みも進んでいます。

国策として整備が進むことで、高齢者シェアハウスは“制度的にも後押しされた”新しい住まいとして、多くの高齢者の生活を支える存在となるでしょう。

【参考資料】内閣官房 地方創生 2.0 基本構想 令和7年6月 13 日 閣議決定

一般的なシェアハウスやサ高住との違い

高齢者シェアハウスは、一般的な若者向けシェアハウスやサ高住(サービス付き高齢者向け住宅)とは、その目的や機能において明確な違いがあります。

一般のシェアハウスは、コスト削減や交流を目的とした若者中心の住まいであり、サ高住は高齢者向けながらも個別契約とバリアフリーを備えた“見守り付きの賃貸住宅”です。一方、高齢者シェアハウスは、入居者同士の相互扶助を基本とし、軽度の支援が必要な高齢者が“生活と人とのつながり”を重視して暮らす空間です。

たとえば、個室と共用スペース(キッチン・浴室・リビング)を持つ物件が主流で、生活費の一部を折半する設計になっています。

単なる住宅でもなく、介護施設でもない――その中間にある「地域共生型住まい」として、高齢者シェアハウスは独自の立ち位置を確立しつつあります。

※ 介護職の転職を成功させる方法について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/careworker-jobchange/

急増するシングル高齢者と住宅難民リスク

孤独死のリスクとその社会的背景

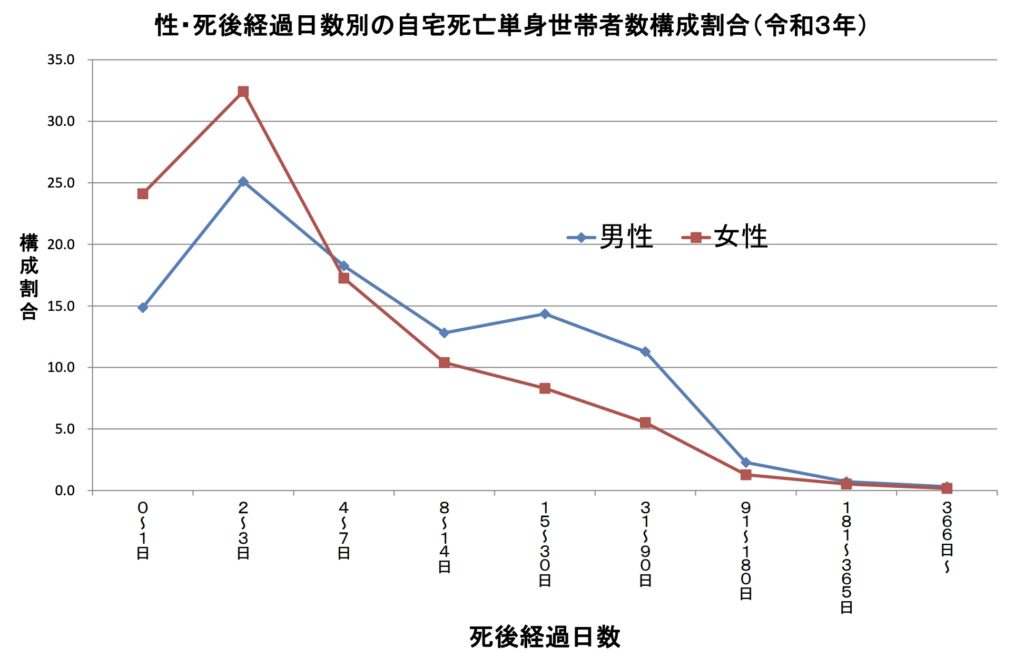

高齢者の単身世帯の増加に伴い、孤独死という社会問題が年々深刻化しています。

背景には、未婚率の上昇、配偶者との死別、子どもとの別居などがあり、日常的なつながりが希薄になる高齢者が急増しています。

たとえば東京都監察医務院の調査では、年間3,000人以上が一人で亡くなっているというデータもあり、その多くが「誰にも看取られず発見が遅れた」ケースです。

高齢者シェアハウスは、こうした孤独死のリスクを軽減するために、他者との緩やかなつながりを日常の中に取り込む有効な手段となるのです。

引用元:東京都 保険医療局 東京都監察医務院 東京都監察医務院で取り扱った自宅住居で亡くなった単身世帯の者の統計(令和3年) R6.9.4

「家賃が払えない」「住まいが見つからない」現実

高齢者の単身世帯が増えるなか、「年金だけでは家賃が払えない」「保証人がいないため賃貸契約ができない」といった住まいの確保に関する深刻な課題が顕在化しています。

高齢者を理由に入居を断られる「住宅差別」や、保証人・緊急連絡先がいないことによる入居拒否も大きな問題です。

背景には、生活保護受給世帯の増加、都市部での住宅費高騰、年金受給額の減少などが複雑に絡み合っています。

結果として、高齢者の一部が「住宅難民」となり、ネットカフェや不安定な居住環境で暮らさざるを得ない状況に追い込まれる例もあります。

※ お一人様の老後不安について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/ohitorisama-rougofuankaisyou/

空き家・田舎を活用した自治体の新たな試み

空き家の活用と地方の人口減少対策を兼ねた“高齢者シェアハウス”の整備が、各地の自治体で始まっています。

都市部と違って土地に余裕のある地方では、空き家を改修し、複数の高齢者が共同生活できるモデルを作りやすい環境が整っています。

たとえば岡山県や三重県では、自治体とNPOが連携して空き家をリノベーションし、高齢者・障がい者・子育て世帯が混住する“ごちゃまぜ型”の共生住宅が実現しています。

このように、田舎・空き家・地域福祉という課題を一体的に解決する仕組みとして、地方型シェアハウスの取り組みは今後ますます広がる可能性があります。

高齢者シェアハウスのメリットとは?

家賃・光熱費が抑えられる仕組み

高齢者シェアハウスの大きな利点の一つは、住居費の負担を大幅に軽減できる点です。

年金や生活保護で生活する高齢者にとって、毎月の家賃や光熱費は大きな出費となりますが、シェアハウスではこれらを複数人で分担することで、経済的に無理のない暮らしが可能になります。

たとえば、都内の一般的な一人暮らしが月額約10万円以上かかるのに対し、シェアハウスでは5〜8万円程度に抑えられているケースもあり、食費や水道光熱費を含めても非常にリーズナブルです。

このようなコスト削減効果は、住まいを失うリスクを減らすと同時に、より多くの高齢者に安定した生活の場を提供することにつながります。

他者との交流で孤立を防ぐ

高齢者シェアハウスは、入居者同士が自然に交流できる環境が整っており、孤独を感じにくい暮らしが実現します。

近年、独居高齢者が社会とのつながりを持てず孤立するケースが多く、精神的な不調や認知症のリスクが高まることが問題視されています。

実際に、リビングやキッチンを共有する空間では、食事やテレビ鑑賞など日常のふとしたタイミングで会話が生まれ、「おはよう」「今日は寒いね」といった些細なやりとりが孤独感を和らげる力となります。

このようなゆるやかな関係性の中で安心感を得ることができるのは、高齢者シェアハウスならではの強みと言えるでしょう。

若者との共住による相互メリット(国内外の事例も)

世代を超えた共同生活により、高齢者と若者の双方に良い刺激がもたらされます。

特に最近では、空き家を活用した「高齢者×若者」混住型のシェアハウスが注目されており、互いの孤独を補い合いながら暮らすというスタイルが広がっています。

たとえば、フランスでは高齢者の空き部屋に大学生が居住し、話し相手やちょっとした手伝いをする代わりに家賃を抑える「インタージェネレーション型」モデルが国家支援のもとに運営されています。日本でも、大阪や神奈川で類似の取り組みが行われており、双方にとって精神的・経済的にメリットがあることが実証されています。

このような共住モデルは、高齢者の安心と若者の成長を同時に支える新たな共生スタイルです。

プライバシーが守られる間取りの工夫

高齢者シェアハウスは、プライバシーを保ちつつ交流も楽しめる絶妙な空間設計がなされています。

共同生活と聞くと、「他人と四六時中一緒にいるのでは」と不安を抱く方もいますが、実際の物件では個室がしっかり確保されており、鍵付きの部屋や専用トイレが付いている場合も少なくありません。

さらに、共有スペース(リビング・キッチン・浴室)は毎日の生活に必要な時間帯だけ使用し、その他の時間は自室で静かに過ごせる環境が整っています。

「誰かと暮らす」安心と「一人の時間」の両立を実現しているのが、現代型シェアハウスの大きな特徴です。

高齢者シェアハウスのデメリットと問題点

介護職員は常駐しない?自立度の壁

高齢者シェアハウスには原則として介護職員が常駐していないため、要介護度の高い方にとっては不安が残ります。

多くの物件では「自立~要支援程度」の高齢者を想定しており、身体介護が必要な場合には外部の訪問介護サービスを個別に手配する必要があります。

たとえば、トイレ介助や服薬管理が必要な方が常駐職員なしで生活するのは難しく、日中の見守りが薄くなることによる転倒や誤薬のリスクも懸念されます。

このように、介護が必要な方にはハードルが高い場合があるため、事前の本人評価やケアマネジャーとの連携が重要となります。

共同生活のトラブル事例と対策

共同生活の性質上、人間関係のトラブルが起こるリスクは避けられません。

生活リズムや価値観の違いによって、入居者同士の不和やストレスが生じることがあります。

例えば、テレビの音量や清掃分担、食事のにおいなど、些細な問題が大きな衝突に発展することもあり、特に認知機能に不安がある方の場合は、感情のコントロールが難しいケースも見受けられます。

そのため、入居前の相性チェックや生活ルールの明文化、スタッフによる定期的なサポート体制の構築が不可欠です。

プライバシー・ルール不備による生活不安

プライバシーが確保されない環境やルールが曖昧な状態は、入居者のストレスを高め、長期入居を困難にする要因となります。

特に共有スペースの利用時間や訪問者の取り扱い、家事の分担に関するガイドラインが明確でないと、不公平感や不信感が生まれやすくなります。

実際、過去には「他の入居者が友人を連れてきてうるさい」「掃除を誰もしない」などの不満から退去に至ったケースも報告されています。

あらかじめ生活ルールを取り決めて共有し、管理者が第三者として調整役を担う体制が整っていれば、こうした問題を未然に防ぐことが可能です。

虐待や不適切管理リスクの現実

介護施設とは異なり、監視や監査の仕組みが緩い高齢者シェアハウスでは、虐待や不適切管理のリスクが潜んでいます。

特に、民間企業や個人が運営する場合、経験不足や資金的な制約から、運営体制がずさんになるケースも少なくありません。

例えば、日中誰もいない状態で高齢者同士が助け合っているつもりでも、緊急時に対応が遅れる可能性があるほか、生活保護費を不正に徴収するなどの事例も報告されています。

このようなリスクを防ぐには、行政による指導・監査の強化と、利用者・家族によるチェック機能の確立が不可欠です。

※ 介護職が陥りやすい不適切ケアについて詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/futekisetucare-kaizen/

気になる費用・補助金・生活保護との関係

高齢者シェアハウスの月額費用例

高齢者シェアハウスは、一般の高齢者向け住宅よりもリーズナブルな価格で提供されることが多く、経済的に不安のある方でも利用しやすい仕組みです。

これは、複数人で住宅を共有し、家賃や光熱費、日用品などを折半することでコストを抑えられるためです。

実例として、都内では月額5〜8万円前後(家賃+光熱費+管理費)で住めるシェアハウスがあり、地方ではさらに低額のケースも見られます。

このような費用設定は、生活保護受給者や低年金の方でも現実的に入居を検討できるため、幅広いニーズに対応可能な選択肢となっています。

補助金・交付金制度の有無と申請方法

高齢者シェアハウスの整備や運営に関しては、国や自治体からの補助制度が利用できる場合があります。

特に「地方創生2.0」では、老朽化した施設や空き家を活用した地域共生型ホームの整備を進めるため、補助金や交付金が設定されています。

たとえば、内閣官房が所管する「地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金」や、厚労省の「高齢者居住安定化推進事業」などがあり、NPOや社会福祉法人、自治体との連携で申請が可能です。

このような公的支援を活用することで、初期費用や改修費用の負担を抑え、持続可能な運営体制を築くことができます。

生活保護受給者も入居できるのか?

高齢者シェアハウスには、生活保護受給者でも入居できるケースがあります。ただし、施設側が生活保護対応を明示している必要があり、住居費や生活費が生活扶助基準の範囲内であるかどうかがポイントとなります。

多くの場合、家賃・共益費・水光熱費を含めて月額で基準内に収まるよう設計されており、実際に自治体からの扶助でカバーできている例もあります。

また、入居前にはケースワーカーとの相談が必要になるため、事前に自治体の福祉課に確認しながら物件を選ぶと安心です。

このように、生活保護利用者でも無理なく利用できるシェアハウスは、「住まいの貧困」を防ぐセーフティネットとしての役割を果たしています。

入居先の選び方とチェックポイント

立地・アクセスと周辺環境

高齢者シェアハウスを選ぶ際にまず確認したいのが立地と周辺環境です。生活の質を左右するのは、住まいそのものだけでなく、「どこにあるか」です。

買い物ができるスーパーやコンビニ、通院に必要なクリニックや薬局が徒歩圏内にあるかどうかは、日常の安心感につながります。

また、公共交通機関が近くにあれば、外出や家族の訪問も負担になりません。

「暮らしやすい場所にあること」は、シェアハウス生活を継続する上で見落とせない視点です。

設備・間取り・バリアフリー性

設備の整備状況や間取りの工夫は、安全で快適な生活に直結します。

高齢者向けと謳っていても、すべての物件がバリアフリー対応とは限りません。

廊下の幅、段差の有無、トイレや浴室の手すり設置状況、個室の広さなどを実際に確認することが大切です。車いすや歩行器を使う方には、エレベーターやスロープの有無も要チェックです。

見た目のきれいさより、日常動作に不安がないかを優先して選ぶことが安心につながります。

契約形態・月額費用の比較

契約内容や毎月かかる費用については、複数物件を比較してから決めましょう。

中には「一括前払い型」「定期借家契約」「入居金あり」など、一般の賃貸とは異なる契約方式もあります。

b月額費用についても、家賃・光熱費・共益費・食費・サービス費などが明細に分かれていることが多いため、総額がいくらになるのかをしっかり確認する必要があります。

契約書を事前に読み込み、不明点は必ず質問する姿勢がトラブルを防ぎます。

入居者の雰囲気・生活ルール

共同生活において、他の入居者との相性は非常に重要です。

年齢層や性別、生活時間帯や交流の頻度など、物件ごとに雰囲気が異なります。

また、生活ルール(共有スペースの使い方・訪問者の対応・喫煙の可否など)が明文化されているかも大切な確認ポイントです。

見学の際には、可能であれば入居者と軽く話す機会を持ち、「ここなら自分らしく暮らせるか」を直感的に感じておくことが役立ちます。

医療・介護との連携体制

持病がある方や将来的に介護が必要になる可能性がある方は、医療や介護サービスとの連携体制を必ず確認しておくべきです。

たとえば、訪問診療や訪問看護、訪問介護が定期的に利用できる仕組みが整っているかどうか、近隣に対応してくれる医療機関があるかなどが鍵となります。

医療的ケアが必要な場合は、施設が医療機関と提携しているかどうかも判断材料になります。

将来を見据えた選択が、「住み続けられる安心感」につながります。

入居でミスマッチを防ぐ方法

実際に住んでみないと分からないことも多いため、可能であれば体験入居を活用しましょう。

短期間の仮入居を通じて、生活環境や入居者との相性、設備の使い勝手などを事前に確認できます。

「話は良かったけど、実際に住んだら合わなかった」という事態を防ぐには、体験入居が最も確実です。

大きな決断の前に一度足を踏み入れることで、納得して暮らし始めることができます。

※ 後悔しない介護施設の選び方について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/shisetu-sentakugaido/

介護職員が知っておきたい「現場目線の課題」

介護保険との制度的な接続性

高齢者シェアハウスは、基本的に住宅扱いであり、介護保険施設とは異なります。

そのため、施設内に介護職員が配置されているわけではなく、介護保険サービスを利用するには、訪問介護などを個別に契約する必要があります。

現場のケアマネジャーやヘルパーにとっては、「誰が」「どの時間に」介入すべきかが曖昧になるケースもあり、介護保険サービス提供との連携調整が重要になります。

入居者の状態に応じて、ケアマネや地域包括と密に連携して対応する体制が求められます。

見守り・医療連携が必要な高齢者の対応

要支援・要介護の高齢者がシェアハウスに入居する場合、介護職員が常駐していない中での見守り不足が大きなリスクとなります。

また、急変時の対応、服薬管理、食事提供などを担う職員がいない場合、地域の医療機関や訪問サービスに過度な依存が発生します。

介護職として関わる場合は、サービス提供の範囲と責任の所在を明確にしたうえで、必要に応じた外部支援の導入提案が不可欠です。

介護職の就労先としての可能性と課題

高齢者シェアハウスは、今後介護職の新たな就労フィールドになり得る場所です。

特に、自立支援を重視した生活支援型の介護や、生活相談・地域連携の業務が求められる場面が増えるため、施設介護とは異なる視点でのスキルが必要とされます。

一方で、労働条件や報酬体系が整っていない施設もあるため、職場選びには慎重さが求められます。

これからのキャリア形成の選択肢の一つとして、意識的に情報収集する価値は十分にあります。

※ おすすめの転職サイトはこちら>>>医療・介護・福祉の求人探しは【ジョブソエル】

「地域共生型ホーム」としての未来像

高齢者シェアハウスは、単なる住宅ではなく、地域共生の拠点としての役割も期待されています。

多世代・多属性が関わる空間として、介護職もまた「ケアの専門家」としてだけでなく、地域づくりの一員として機能する必要が出てきます。

介護職員がこの場に関わることで、地域との橋渡し役や、生活支援のハブ的存在となる可能性も広がります。

福祉の未来は、こうした地域密着型の共生拠点を介して、大きく変化していくかもしれません。

まとめ|高齢者シェアハウスは住まいの選択肢となりうるか?

安心・交流・経済性の3拍子揃った選択肢

高齢者シェアハウスは、「経済的に暮らしやすく」「孤立を防ぎ」「安心できる空間」を兼ね備えた新しい住まいの形です。

従来の介護施設やサ高住、単身世帯では実現しにくかった“人とのゆるやかなつながり”を持ちつつも、個人の自由も保てるバランスが魅力です。

たとえば、都内で月5〜8万円の費用で生活でき、共有スペースでは交流があり、いざという時の見守りもあるというモデルは、現実的かつ人間的な暮らしを実現します。

介護が必要になってからではなく、「元気なうちから安心できる居場所」を探している方にとって、非常に有力な選択肢といえるでしょう。

誰に向いている?不向きなケースは?

高齢者シェアハウスは、ある程度の自立度があり、人との関わりに前向きな方に特に向いています。

一方で、常時の医療ケアや身体介護が必要な方には、介護施設やサ高住の方が適している場合もあります。

たとえば、料理や掃除などを自分でこなせるか、あるいは多少の音や人付き合いを許容できるかは、重要な判断基準になります。

入居前に自分の生活スタイルや希望と照らし合わせ、「シェア型で大丈夫か」を冷静に見極めることが後悔のない選択につながります。

制度整備が進めば、普及の加速に期待

今後、国や自治体による制度支援が進めば、高齢者シェアハウスは日本全国に広がっていくと期待されています。

令和7年に閣議決定された「地方創生2.0基本構想」でも、地域共生型ホームの整備が柱に掲げられ、空き家や老朽化施設の再活用と組み合わせた支援が始まっています。

今はまだ物件数が限られていますが、補助金・交付金制度の充実や、生活保護受給者への対応強化などが進めば、多くの高齢者にとって現実的な選択肢となるでしょう。

制度整備が需要に追いつけば、シェアハウスは“選ばれる住まい”として確固たる地位を築くことになります。

よくある質問(FAQ)に答えます

【結び】

高齢者シェアハウスは、画一的な施設ではなく、「その人らしく生きる場」として多様性を備えた住まいです。

介護・医療・制度の連携が進むことで、今後さらに多くの高齢者にとって魅力的な選択肢となる可能性を秘めています。

自分らしい老後の暮らしを考えるうえで、一度立ち止まって検討してみる価値があるでしょう。

コメント