「口を開けてくれない」「飲み込んでくれない」——食事介助は現場でも在宅介護でも大きな悩みの一つです。

高齢者の食事には加齢に伴う身体機能の変化や心理的要因が大きく関わっており、正しい知識と準備がなければトラブルを招きかねません。

本記事では、高齢者の食事介助に必要な基本知識から姿勢、声かけ、誤嚥を防ぐポイント、食べないときの対処法まで、現場経験に基づいた専門的かつ実践的な情報をわかりやすく解説します。

高齢者の食事の特徴と介助が必要な理由

噛む力・飲み込む力の低下

高齢者の食事介助において最も重要なのは、噛む力や飲み込む力(咀嚼力・嚥下力)の衰えを理解し、適切に対応することです。

加齢とともに口の中の筋力や唾液分泌が低下し、硬いものを噛み砕いたり、スムーズに飲み込んだりする力が衰えていきます。

たとえば、普段から好んで食べていたお煎餅や漬物が噛めなくなったり、白米よりも柔らかいお粥やとろみ付きのスープを好むようになるケースが多く見られます。

したがって、食事介助では咀嚼や嚥下の状態を事前に把握し、食事形態を個別に調整する必要があります。これにより、安心・安全に「食べる」行為を支えることができます。

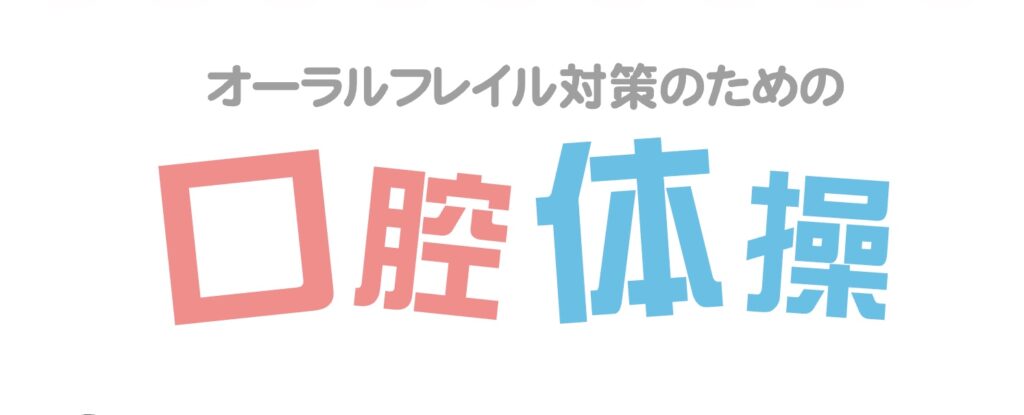

味覚・嗅覚の変化と濃い味嗜好

高齢者は味覚や嗅覚が衰えやすく、濃い味を好む傾向があります。

これにより、食事内容や味付けの調整が求められます。加齢に伴って味蕾の数が減少し、特に「甘味・塩味・旨味」以外の感知が鈍くなるため、以前よりも味が薄く感じることがあります。

たとえば、同じ味噌汁でも若い頃は「しょっぱい」と感じていた味が、「ちょうど良い」あるいは「薄い」と言われることがあり、つい濃い味を求めてしまう高齢者も少なくありません。

そのため、塩分制限が必要な方には出汁や香り、酸味などを活用した「減塩でも満足感のある味付け」が重要です。味覚の変化を理解した上で調理や介助に取り組むことで、食事の満足度と健康管理の両立が可能となります。

引用元:一般社団法人 日本訪問歯科協会 高齢者の味覚障害

胃腸の機能低下と少食・胃もたれ

高齢者は消化器の機能も衰えるため、少量で満腹になったり、胃もたれを感じやすくなります。

これにより、食事介助では無理に食べさせない配慮が必要です。年齢を重ねると、胃のぜん動運動が低下し、消化液の分泌も減ることで、食後に膨満感や不快感を訴えることが増えます。

たとえば、揚げ物や繊維質の多い食品を食べるとすぐに「お腹が苦しい」「もう食べたくない」と感じる方もおられます。介助者は、少量ずつゆっくり提供し、1回の食事での摂取量にこだわらず、複数回に分けるなど柔軟な対応が求められます。

無理に摂取を促すのではなく、体調に応じて「適量で満足できる食事」を支援することが重要です。

食事介助が必要になる主な背景(身体的/認知的)

高齢者が自力で食事をとることが難しくなる背景には、身体的な衰えだけでなく、認知機能の低下も大きく関係しています。

身体機能の面では、手の震え・筋力低下・関節の拘縮などにより、箸やスプーンを使うことが困難になります。一方、認知症が進行すると、食べ物を認識できない、食事の手順がわからない、といった問題が発生します。

たとえば、認知症の方が食事中にスプーンを持ったまま手を止めてしまったり、味覚を忘れて嫌いだった食べ物を食べるようになる例もあります。

そのため、介助者は「本人ができること」と「支援が必要なこと」を見極めて、必要な場面でだけ介助を行うことが大切です。自立を支えながらも、安全で楽しい食事時間を提供できるような工夫が求められます。

※ 介護職の転職を成功させる方法について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/careworker-jobchange/

食事前の準備と観察ポイント

排泄・体調確認・声かけ

安全で快適な食事介助の第一歩は、食前の排泄や体調確認、そして安心感を与える声かけです。

排泄が済んでいないと集中力が下がったり、不快感から拒食に繋がることもあります。また、食事中の嘔吐や誤嚥を防ぐためにも、事前の体調チェックが必要です。

たとえば、バイタルに異常がある、体調がすぐれない、強い眠気があるなどの場合には無理な食事は避けるべきです。本人の表情や反応を見ながら、「○○さん、お腹空いてますか?」「今日はどんなご飯か見てみましょうね」と声をかけるだけでも、安心感や食欲を引き出す効果があります。

準備段階での声かけと排泄・体調チェックの徹底は、事故を防ぎ、楽しい食事につなげるための必須ステップです。

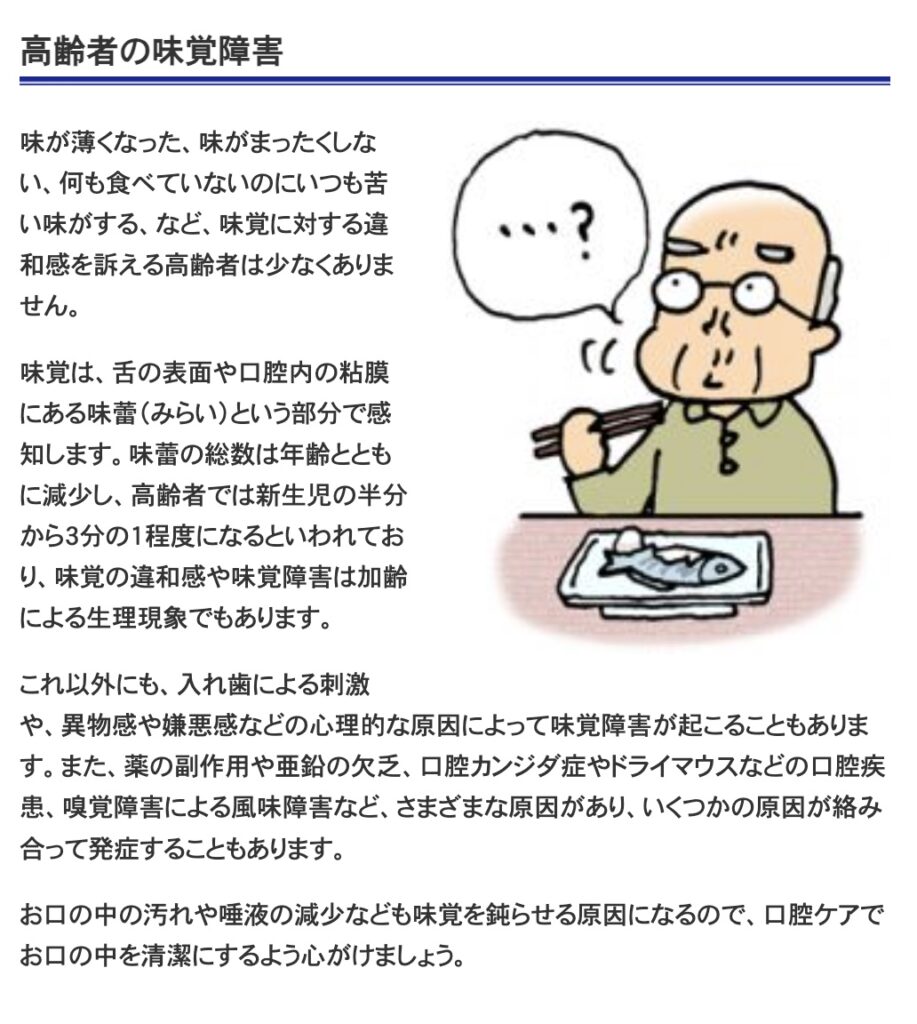

手洗い・口腔ケア・嚥下体操の実施

食事前には、手や口の清潔を保つだけでなく、嚥下機能を高める準備運動が必要です。

高齢者は口腔内の乾燥や細菌繁殖によって誤嚥性肺炎を引き起こすリスクが高いため、衛生管理と嚥下機能の活性化が大切になります。

たとえば、口すぼめ運動、舌の前後運動、「パ・タ・カ・ラ」といった嚥下体操を食前に数分行うだけで、唾液の分泌や飲み込みのスムーズさが向上します。また、歯の汚れや義歯の不具合を除去する口腔ケアも重要です。

食事前に「清潔・刺激・安全」の3つを整えることが、安心して食事を始める基盤となります。

引用元:日本歯科医師会 オーラルフレイル対策のための口腔体操

食事環境の整備と注意点(照明・音・姿勢など)

食事に集中しやすい環境を整えることは、高齢者の食事介助成功の鍵です。

高齢者は周囲の音や光、姿勢の不安定さに敏感であり、少しの刺激でも食欲が減退したり、誤嚥のリスクが高まることがあります。

たとえば、テレビの音が大きい環境や、照明が暗くて食べ物が見えにくい環境では、食事に集中できません。また、姿勢が崩れていると嚥下しづらくなり、誤嚥につながることもあります。

介助者は、明るく静かで、安心して食べられる環境づくりを意識することで、食事の質と安全性を高められます。

食事前の観察ポイントとチェックリスト

介助前には、目視・声かけ・触診などを通じて、食事に影響を与える兆候を見逃さないことが重要です。

食事中に異変が起きないようにするためには、食事前の観察が欠かせません。特に、覚醒状態・食欲の有無・唾液の分泌量・咳の有無などを確認しておくと、事故の予防になります。

たとえば、「目が開いているが反応が鈍い」「唾液が極端に少ない」「今日の献立に反応が薄い」などのサインは要注意です。チェックリストを活用すれば、抜け漏れのない準備が可能になります。

日々の観察ポイントを習慣化することは、介助の質を高め、利用者の安全・安心につながります。

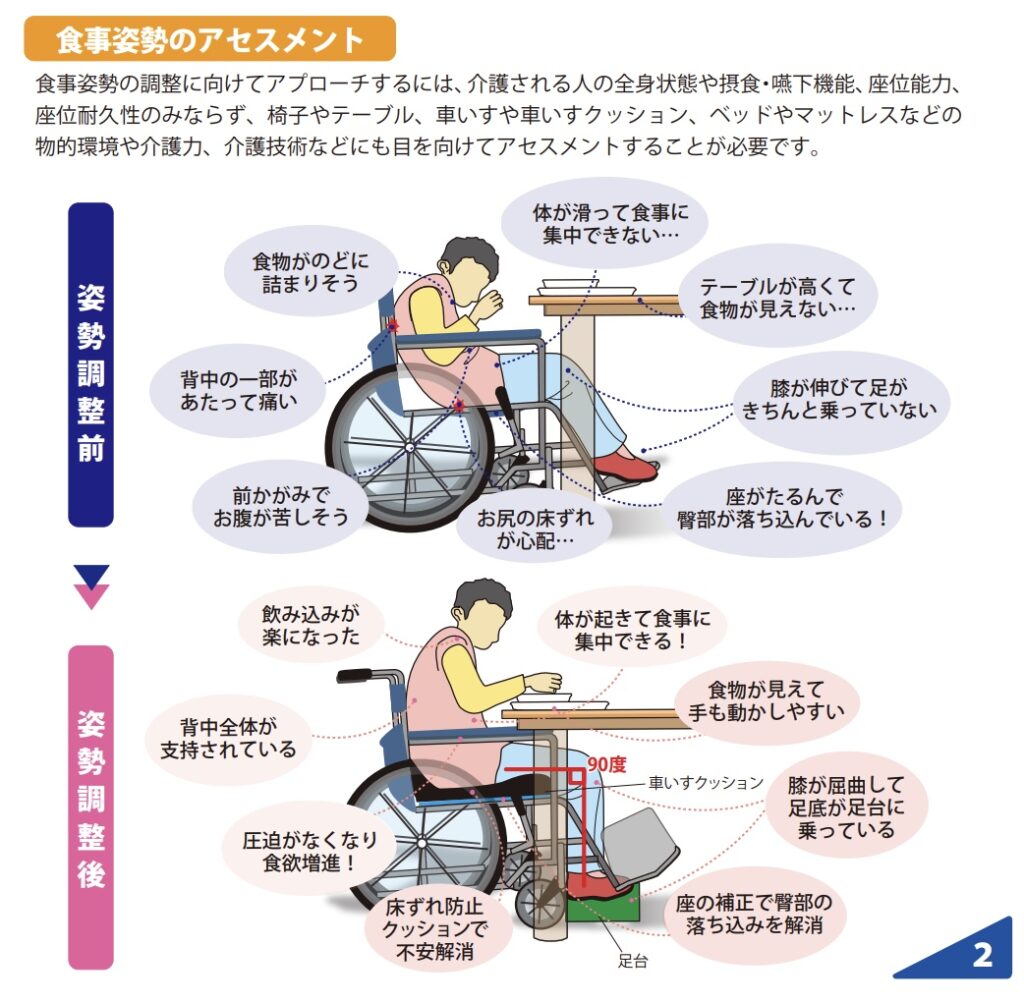

正しい食事姿勢の取り方と介助者の位置

椅子・車椅子の場合

椅子や車椅子での食事時には、体幹が安定し、嚥下しやすい姿勢を保つことが大切です。

背もたれにしっかり寄りかかり、股関節・膝・足首がそれぞれ90度の角度になる「基本座位」を取ることで、誤嚥のリスクを減らし、咀嚼や嚥下がしやすくなります。

たとえば、足が床に届かない場合は足台を使用し、骨盤が後傾しないようにクッションを使うと安定した座位を保持できます。また、テーブルの高さも大切で、食器が視野に入りやすい位置に調整することで自立支援にもつながります。

安全な食事介助のためには、座位姿勢の安定を第一に考え、個々の身体状態に応じて補助具を活用することが重要です。

引用元:アイ・ソネックス株式会社 おいしく食べるための「姿勢づくり」ハンドブック

リクライニング車椅子の場合

リクライニング車椅子では、角度調整に注意し、誤嚥を防ぐための姿勢管理が不可欠です。

背もたれの角度が倒れすぎていると頭部が後方に傾き、嚥下反射が起きにくくなります。一般的に30~40度のリクライニングが望ましく、頭頸部がやや前傾になるようにポジショニングすることが理想です。

たとえば、首の後ろにタオルを入れて前屈を支える、膝の裏にクッションを入れて骨盤の後傾を防ぐといった工夫が有効です。また、食事前にはリクライニングの角度を確認し、「今からごはんですよ」と声をかけて覚醒を促すことも効果的です。

リクライニング姿勢での介助には誤嚥防止と快適な食事の両立を意識した調整が欠かせません。

ベッド上での座位保持と角度調整

ベッド上での食事では、座位保持とリクライニング角度の調整が命綱です。

上半身が倒れた状態での食事は誤嚥のリスクが高まるため、背上げを30〜45度程度に保ち、膝上げや体幹サポートで姿勢を安定させる必要があります。

たとえば、電動ベッドを使って背を上げたうえで、滑り落ちを防ぐために膝も軽く曲げて高さを出し、腰部にクッションを挟んで安定を図るという方法があります。また、足元がぶらつく場合はフットボードで支えるとより効果的です。

ベッド上の食事介助では、「呼吸しやすい・飲み込みやすい」姿勢を整え、体位変換も交えて安全性を確保することが大切です。

介助者の正しい座り位置と目線の合わせ方

介助者は、要介護者のやや斜め前方に座り、目線を合わせることが基本姿勢です。

正面から覗き込むような位置取りでは、威圧感や緊張感を与えやすく、食事意欲を損ねてしまいます。斜め45度の位置で、優しい視線を保ちつつ声かけすることで、安心して食べられる環境が生まれます。

たとえば、利用者が右利きなら左斜め前に座ってスプーンを運び、右手の動作を妨げないようにするなど、自立支援を意識した座り方も介助の質に直結します。

適切な位置と目線の工夫により、「安心感」「意欲」「協調性」を引き出し、自然な食事時間をつくることができます。

食事介助の基本ステップと注意点

献立の説明と水分摂取からの導入

食事の導入は、献立の説明と水分補給から始めるとスムーズです。

高齢者は認知機能や嗅覚の低下により、食事内容を理解しづらい場合があります。また、食事前の水分摂取は唾液分泌を促し、嚥下しやすくなる効果があります。

たとえば、「今日はお魚と煮物が出てますよ」とメニューを伝えると、本人にとって「何を食べているか」が明確になり、拒否や戸惑いが軽減されます。また、一口お茶やスープを先に飲むだけで、口腔の潤いが増し、食べ始めがスムーズになります。

食事の導入では、安心感と食欲を引き出す声かけと水分摂取をルーティン化することが成功の鍵です。

スプーンの選び方と一口量の調整

スプーンの形状やサイズ、一口量は、高齢者の咀嚼・嚥下機能に大きく影響します。

大きすぎるスプーンや深さのあるものでは、口の中に食塊が残ったり、むせ込みの原因になります。たとえば、平たく浅めのスプーンを使い、量は小指の先程度からスタートするのが基本です。

慣れてきたら少しずつ量を増やし、本人の状態に応じて調整します。認知症の方には、視覚で認識しやすい白いスプーンや先が丸いものが効果的です。

スプーンと一口量の調整は、「食べやすい」と感じてもらえるような細かな配慮が必要不可欠です。

嚥下の確認とペース配分

食事中は、嚥下(飲み込み)の確認と食べるペースの調整を常に意識する必要があります。

嚥下反射が弱い高齢者では、飲み込めていないうちに次の一口を与えると、誤嚥や窒息のリスクが高まります。たとえば、口元の動きが止まったり、ゴクリと喉が動くのが見えないときは、すぐに次を運ばずに確認が必要です。

また、「もう飲み込みましたか?」「おいしいですか?」と優しく声をかけながらペースを見ていくことで、無理なく進めることができます。

嚥下確認とペース配分をしっかり行うことで、安全かつストレスの少ない食事介助が可能になります。

食事時間と集中力の維持方法

高齢者の食事時間は30分以内が目安であり、それを超えると集中力が切れ、誤嚥や疲労の原因になります。

特に認知症の方や体力が低下している方は、長時間の食事に集中できず、途中で食べる意欲を失うことが多くなります。

たとえば、食事の途中で眠くなったり、手が止まる場面がある場合には、早めに食事を切り上げて、次のタイミングに再挑戦するほうが安全です。また、好きなメニューを最初に出すと集中力を維持しやすいこともあります。

適切な時間内に食事を終えるよう調整することは、心身の負担軽減と食事意欲の維持に繋がります。

食後の口腔ケアと記録の重要性

食後には必ず口腔ケアと食事内容の記録を行うことで、誤嚥性肺炎や栄養状態の悪化を防げます。

高齢者の口の中は乾燥しやすく、食べ残しや雑菌が繁殖しやすいため、食後の口腔内チェックと清掃は重要な感染予防策です。

たとえば、舌の上や頬の内側に食物が残っていたり、義歯が外れていたりすることもあります。口腔ケア後には、どれくらい食べたか、水分摂取は十分だったかを記録し、次回の食事や医療職との連携に活かします。

「食後のケアまでが食事介助」という意識で取り組むことで、継続的な健康管理が可能になります。

食べてくれないときの観察と対応法

口を開けない要因の見極め(身体・認知・心理)

口を開けないときは、身体的・認知的・心理的な原因を多角的に見極めることが重要です。

単なる拒否と決めつけず、背景にある身体の不調や不安、認知症の進行などを的確に捉えることで、適切な対応につながります。

たとえば、口腔内に痛みがある、義歯が合わない、嚥下障害があるといった身体的な原因に加え、「食べる」という行為を認識できない認知症の症状や、介助者に対する不信感・緊張感といった心理的な要因が影響していることもあります。

「口を開けない=頑固」という思い込みを捨て、本人の立場から原因を探り、支援チームで再アセスメントを行う視点が大切です。

※ 口を開けてくれない方への食事介助について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/syokuji-kutiwoakenai-geninbetutaiou/

口腔マッサージ・刺激の入れ方

口を開けにくいときには、口腔マッサージや唾液腺刺激で自然に口を動かす準備を整えるのが効果的です。

高齢者は唾液分泌が減少し、口腔内の感覚も鈍くなりがちなため、食事前のマッサージによる刺激で、嚥下の準備が整いやすくなります。

たとえば、頬の内側から外側にかけて軽くなでたり、耳下腺や顎下腺の唾液腺を優しく刺激する方法があります。また、舌の動きを促す「パ・タ・カ・ラ体操」や「口すぼめ・膨らませ」なども効果的です。

無理にスプーンを入れるのではなく、食前に口を目覚めさせるケアを行うことが、スムーズな食事開始に繋がります。

食事内容・環境・器の工夫

高齢者が食事に関心を持たないときは、食事内容や環境、器の使い方を見直すことで意欲が戻ることがあります。

同じ味や見た目に飽きていたり、食器の色や配置が視覚的にわかりづらい場合、食事への関心が薄れてしまいます。

たとえば、「好きなおかずを一品だけ先に提供する」「赤や黄色のはっきりした色の器を使う」「お花を飾って雰囲気を明るくする」といった視覚・嗅覚・心理に訴える工夫で食欲が刺激されます。さらに、少量ずつ器を替えて出す「コース形式」なども効果的です。

見た目、香り、環境を変えることで、「食べたい」と思える状況を作ることができ、食事の拒否を減らせます。

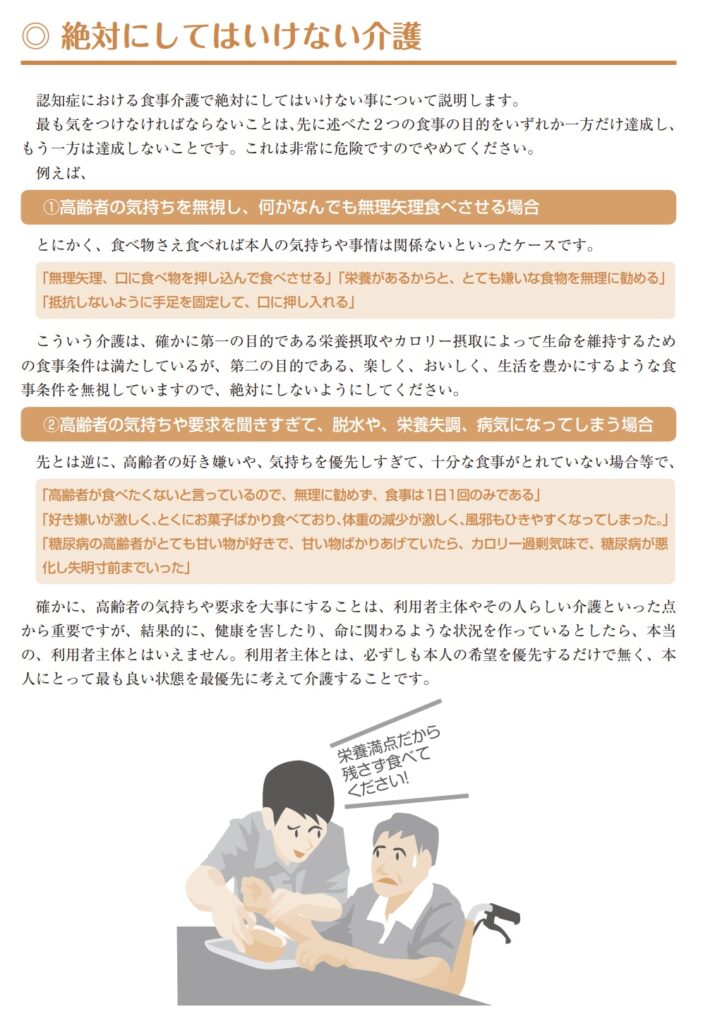

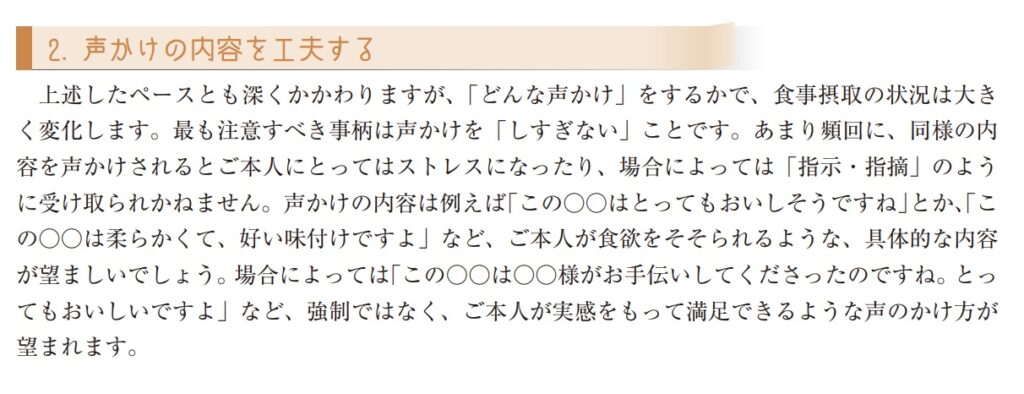

声かけの工夫で意欲を引き出す方法

食事に消極的な高齢者に対しては、肯定的な声かけや共感の言葉が食べる意欲を引き出す鍵になります。

「早く食べて」「全部食べて」といった命令的な声かけは逆効果であり、自尊心を傷つけたり、不安や緊張を強める原因になります。

たとえば、「今日は〇〇が出てますよ、好きでしたよね」「一口だけ味見してみませんか?」といった安心感と好奇心をくすぐる言葉が効果的です。また、食べたあとには「よく噛めましたね」「今日は食べられてよかったですね」と褒めることで、成功体験が次につながります。

声かけ一つで食事への意欲は大きく変わります。温かく、相手のペースに寄り添った言葉選びを意識しましょう。

引用元:認知症介護情報ネットワーク 食事場面における認知症ケアの考え方 絶対にてはいけない介護

食事介助中の声かけとコミュニケーションのコツ

タイミングに合わせた声かけ例

食事中の声かけは、食べる動作に合わせて行うことで、本人のリズムを崩さず、安心感を与えることができます。

声かけのタイミングが早すぎたり遅すぎたりすると、混乱や拒否につながる場合があります。

たとえば、「今から一口入れますね」「よく噛めていますね、次はお味噌汁です」といったように、食べる直前・咀嚼中・飲み込んだ後などの動作に合わせて声をかけることで、食事の流れをサポートできます。

声かけはただの「会話」ではなく、安心感・信頼感・協力関係を築くためのツールです。リズムと反応に寄り添いながら行うことが大切です。

認知症の方への伝え方と言葉の選び方

認知症の方には、短く、わかりやすく、繰り返し可能な言葉を選ぶことが大切です。

複雑な説明や抽象的な表現は理解しづらく、混乱や拒否行動につながることがあります。

たとえば、「今からお昼ごはんですよ」「これはお魚です。おいしいですよ」といった具体的な言葉を使い、視覚と音声をセットにして伝えると、理解を促進しやすくなります。また、繰り返し同じ表現を使うことで、安心感を持たせることも効果的です。

言葉の「簡単さ」ではなく、「伝わる工夫」が大切です。本人の反応を見ながら、必要な情報をシンプルに、丁寧に伝えるようにしましょう。

引用元:認知症介護情報ネットワーク 食事場面における認知症ケアの考え方 声かけの内容を工夫する

※ 認知症ケアについて詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/ninntisyou-syoujou-kaisetu/

「こわい」のような方言や表現の理解と対応

高齢者の中には、「こわい=疲れた・つらい・硬い」などの方言や昔ながらの表現を使う方が多く、正確な理解が求められます。

言葉の意味を取り違えると、不適切な介助やトラブルにつながる恐れがあります。

たとえば、広島弁や関西弁では「こわい」が「硬い」「きつい」の意味で使われることがあり、本人が「ごはんがこわい」と言ったとき、「怖くて食べられない」と誤解してしまうこともあります。

表現に違和感を覚えたら、「どういう意味ですか?」「どんな感じですか?」と丁寧に聞き返す姿勢が大切です。言葉の背景や文化も含めて尊重することで、本人との信頼関係が深まります。

※ ナッジ理論について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/syakaisanka-nudgetheory/

誤嚥を防ぐための食事介助テクニック

一口量の目安ととろみの活用

誤嚥を防ぐには、一口の量を適切に調整し、必要に応じてとろみを活用することが効果的です。

一度に多くの食物が口に入ると嚥下機能が追いつかず、誤嚥や咳込みにつながります。また、水分がさらさらしていると飲み込みにくく、気管に入りやすくなります。

たとえば、一口量はスプーンの1/2~2/3程度(小指の先ほどの量)が目安とされ、とろみ剤を使って飲料に「蜂蜜状」や「とろとろ状」の粘度を加えることで、喉越しがゆっくりになり、誤嚥リスクが軽減されます。

安全な食事介助には、量と質を細かく調整し、高齢者一人ひとりの嚥下力に合わせる姿勢が欠かせません。

嚥下を確認する観察ポイント

介助中は、嚥下(飲み込み)がしっかりできているかを観察することが非常に重要です。

嚥下がうまくできていないと、口の中に食物が残ったままになったり、気管に入りやすくなります。事故や肺炎のリスクを回避するには、喉や口元の動きをよく見る必要があります。

たとえば、口を閉じた後に喉が「ゴクリ」と動いているか、むせていないか、声がガラガラになっていないかを確認します。食べ終わった後でも、咳が出ていないか、水分が口にたまっていないかを観察します。

「しっかり飲み込めたかどうか」を常に確認する姿勢が、安全な食事介助の基本です。

誤嚥性肺炎のリスクと予防法

誤嚥性肺炎は、高齢者にとって命に関わる重大な合併症であり、日々の予防が欠かせません。

食物や唾液が誤って気管に入ることで肺に炎症が起き、重篤化するケースも少なくありません。特に口腔内の細菌が多いと、誤嚥時の感染リスクが高まります。

たとえば、食前・食後の口腔ケアを丁寧に行う、嚥下体操を取り入れて飲み込む力を維持する、食後すぐに横にならないなどの工夫が有効です。また、食事中にむせやすい方は、栄養補助食品の形態やとろみの調整も見直す必要があります。

誤嚥性肺炎は予防できる病気です。毎日の小さな観察と準備が、命を守ることにつながります。

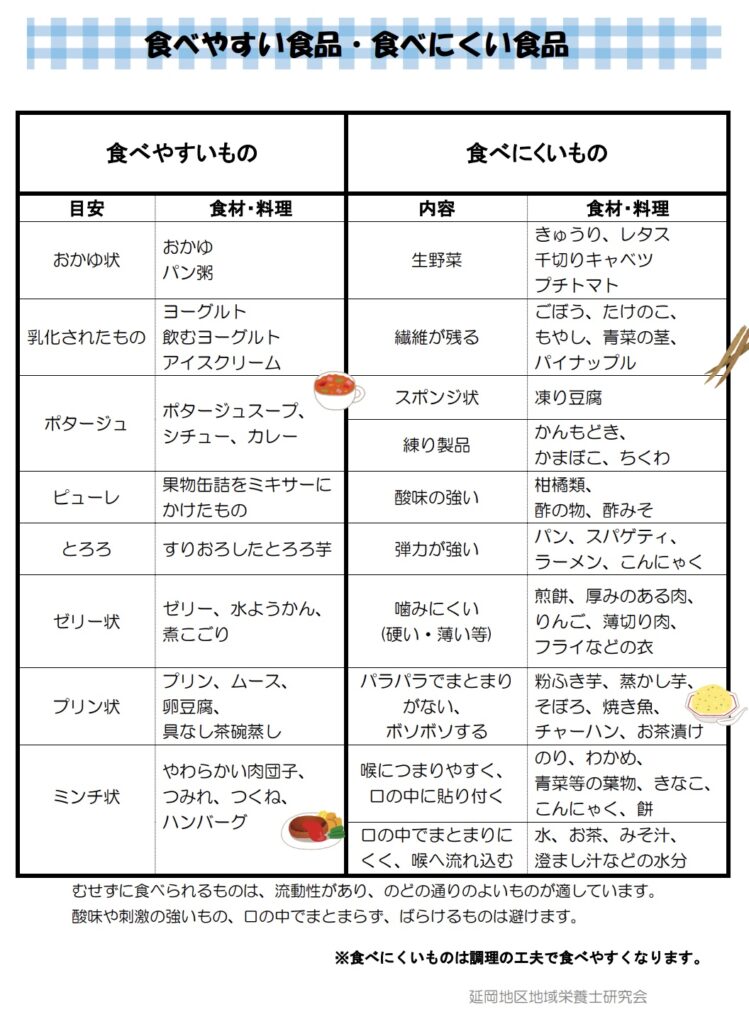

飲み込みにくい食材・水分補給の注意点

高齢者には、飲み込みにくい食材や水分補給の方法に注意する必要があります。

食材の硬さや粘度、水分の性質によっては、喉を通りにくく、誤嚥につながる場合があります。

たとえば、もち、海苔、パンの耳、こんにゃく、繊維の多い野菜(ごぼう、セロリなど)などは飲み込みづらく、避けたほうがよい食品です。また、水やお茶などのサラサラした液体はとろみを加えることで安全性が高まります。

水分補給の際も、「1口ずつ」「嚥下を確認してから次を与える」など、食事と同じレベルの観察と配慮が必要です。

食材と水分の選び方は、誤嚥を防ぐための重要な第一歩です。

引用元:宮崎県 延岡地区地域栄養士研究会 食べやすい食品・食べにくい食品

状況別:ケースに応じた食事介助の工夫

片麻痺がある方への介助

片麻痺のある方への食事介助では、麻痺側を考慮した座位調整と介助位置の工夫が必要です。

麻痺側に食べ物が詰まりやすく、視野や注意力が偏ることもあるため、片方だけでなく全体を見渡せるように配慮します。

たとえば、麻痺側と反対側(健側)から介助を行い、食べ物が健側に届きやすいようスプーンの角度を工夫します。また、麻痺側の頬に食べ物が残っていないかを定期的に確認し、口腔ケア時にも注意します。

片麻痺の方には「見える・届く・飲み込める」の三拍子を意識したポジショニングと介助が重要です。

認知症が進行している方への工夫

認知症が進んでいる方には、理解力や判断力の低下に配慮した、簡潔で安心感のある食事支援が求められます。

混乱や拒否反応が出やすいため、「わからない」「怖い」といった感情に寄り添う必要があります。

たとえば、一度に複数の食材を見せず、1品ずつ小分けにして提供したり、「これはおかゆです、おいしいですよ」と繰り返し説明することで安心して食べてもらえるようになります。食器の配置もシンプルに、色の識別がしやすい器を使用すると効果的です。

本人の理解力や生活歴に合わせた「安心できる環境」を整えることが、スムーズな食事介助につながります。

眠気が強い・覚醒していないときの対応

眠気が強い、覚醒していない状態での食事介助は、無理に行わず、安全と尊厳を優先する判断が必要です。

眠っている・ぼんやりしているときは嚥下反射が鈍くなり、誤嚥や窒息のリスクが高まります。

たとえば、手を軽く握ったり、頬をタッチして「〇〇さん、お昼ごはんですよ」と声をかけて反応を確認します。それでも目が覚めない場合は、しばらく時間を空けて再度トライするほうが安全です。

「今、食べるタイミングではない」と判断することも、介助者の大切な役割です。無理をせず、リズムを尊重しましょう。

経管栄養への移行が必要か判断する視点

食事摂取が困難な状況が続く場合は、経管栄養への移行も選択肢として視野に入れる必要があります。

本人が必要な栄養を口から摂れない状態が続くと、低栄養や脱水、誤嚥性肺炎などのリスクが高まるため、医学的判断とチームの連携が重要です。

たとえば、体重減少が止まらない、水分摂取量が極端に少ない、誤嚥が繰り返される、といった兆候がある場合は、医師・看護師・ケアマネージャーと相談し、栄養管理方法を再検討します。

経管栄養は生活の質や本人の希望とも関わるデリケートな選択です。QOL(生活の質)を見据えたチーム支援が不可欠です。

介護用品・介護食の選び方と活用法

スプーン・エプロン・テーブルの工夫

安全で快適な食事介助のためには、使用するスプーン・エプロン・テーブルの選び方と配置が重要なポイントとなります。

道具が合っていないと、食べこぼしや誤嚥、介助者の負担増加につながる可能性があります。

たとえば、スプーンは「小さめ・浅め・口当たりのやさしい素材」のものを選ぶと、適量が口に入り、誤嚥を予防しやすくなります。エプロンは防水性があり、首周りが柔らかいものが望ましく、テーブルの高さは座位姿勢に合わせて調整し、器がしっかり見える位置に設置します。

介護用品を適切に選ぶことは、利用者の「食べやすさ」だけでなく、介助者の「介助しやすさ」も高める重要な要素です。

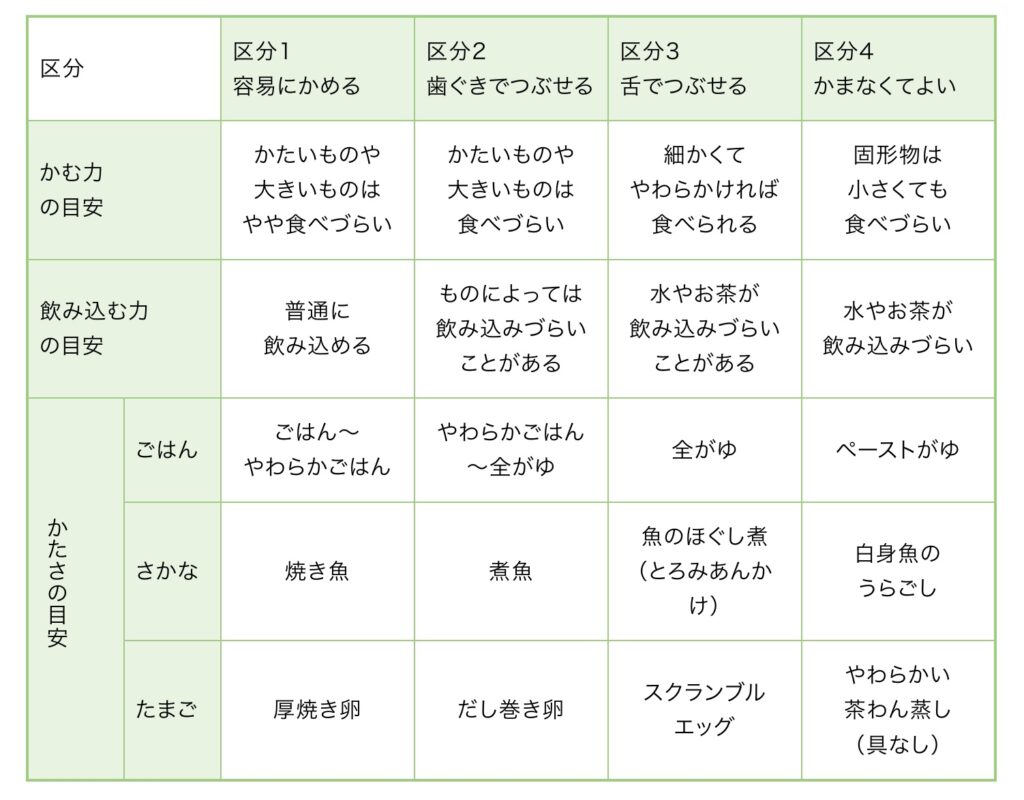

食事形態(区分1~4)の違いと調整方法

食事形態の調整は、要介護者の咀嚼・嚥下機能に応じて区分1〜4を正しく活用することが基本です。

食事形態の不一致は誤嚥や栄養摂取不足につながりやすく、適切な評価と調整が必要です。

たとえば、「区分1」は常食で問題ない方、「区分2」はやわらかく加工した食事、「区分3」はミキサー食、「区分4」はゼリーやとろみ中心の嚥下困難者向けといった具合に段階が設けられています。食事前に再評価し、本人の嚥下状態に応じて刻み、ペースト、とろみ付けを行うことで、安全に食べられる状態を作ります。

区分ごとの違いを理解し、機能に合わせて調整することで、食べる楽しみと安全性を両立させることができます。

引用元:ネスレヘルスサイエンス 【図解】介護食の区分とは?4つの種類と選び方をケース別に解説 介護食の区分早見表

ユニバーサルデザインフード

要介護度に合わせた介護食と摂食指導

要介護度に応じた介護食の選定と、専門職による摂食指導の活用が、効果的な栄養支援と誤嚥予防につながります。

同じ介護度でも、咀嚼力・嚥下力・認知状態には大きな差があり、個別対応が不可欠です。

たとえば、軽度の方には通常の食事を少し柔らかく加工する程度で十分ですが、重度の方にはペースト状・ゼリー状の介護食に変更する必要があります。また、言語聴覚士(ST)や管理栄養士の指導のもと、適切な摂食嚥下訓練や食形態の見直しが行われることで、安心して食べ続けることが可能になります。

介護食は「万人向け」ではなく、「その人向け」が基本。プロの視点を取り入れた調整が安心・安全の鍵です。

チームで支える食事介助|多職種連携の重要性

再アセスメントとサービス担当者会議の活用

食事の問題が見られたときは、再アセスメントとサービス担当者会議によって状況を見直すことが不可欠です。

状態が変化しても対応が追いついていないと、誤嚥や低栄養といったリスクを放置することになります。

たとえば、「食欲が落ちている」「むせが増えている」といった変化が見られたときは、ケアマネージャー主導で担当者会議を開き、介護職・看護師・栄養士などと情報共有を行い、食事内容や介助方法の見直しを図ります。

再アセスメントのタイミングを見極め、サービス会議で「チームとしての最適解」を導くことが、継続的な介護の質向上に直結します。

ご家族への説明と協力の得方

介護施設や在宅での食事介助において、ご家族の理解と協力は支援の安定性を高める重要な要素です。

家族が誤解を持っていると、「なぜ食べないの?」「もっと食べさせてほしい」といった不満が生じやすくなります。

たとえば、嚥下機能の低下で量が減っていること、誤嚥予防のためにとろみやミキサー食を使用していることなどを丁寧に説明し、「無理に食べさせるより、安全を優先しています」と伝えることが信頼関係の構築に繋がります。また、食事風景の動画や画像を用いると理解が深まりやすくなります。

ご家族と同じゴールを共有し、安心して任せてもらえる体制を築くことが、継続的な介護の鍵となります。

調理・看護・介護が連携する体制づくり

高齢者の「食べる力」を守るには、調理・看護・介護の多職種が連携して支える体制づくりが不可欠です。

単独の職種で解決できる問題は少なく、食材・体調・環境のすべてが食事に影響を与えるため、協働が求められます。

たとえば、看護師は体調や薬の影響を把握し、調理担当は適切な食形態と味付けを用意し、介護職は実際の食事中の様子を詳細に観察・記録します。この3者の情報を日々連携することで、本人にとって最適な食事支援が実現できます。

「誰か一人が頑張る」ではなく、「全員で支える」体制が、安心で楽しい食事介助をつくる原動力となります。

まとめ|「食べる楽しみ」を支えることが介護の本質

高齢者にとって「食べること」は、栄養補給以上に、生きがいや楽しみの源です。食事介助は単なる技術ではなく、「相手を尊重し、生活の質を守る」大切なケアです。

一人ひとりに合った関わりを見つけ、「食べられる幸せ」を支える介護を、これからも丁寧に実践していきましょう。

コメント