高齢者の“やせ”“食欲低下”“食事量の減少”をそのままにしていませんか?

実はそれ、低栄養という重大な健康リスクの兆候かもしれません。低栄養はフレイル、骨折、誤嚥性肺炎などにつながり、介護の現場でも家庭でも早期の対処が求められています。

この記事では、高齢者施設の介護職員や在宅介護を行う家族に向けて、高齢者の低栄養の原因・症状・予防の食事ケアを徹底解説。検索されやすいキーワードを盛り込みつつ、すぐ実践できる対応策をご紹介します。

高齢者の低栄養とは?|まず知っておきたい基本知識

低栄養とは?医学的定義と診断指標(BMI・血清アルブミンなど)

高齢者における「低栄養」とは、必要な栄養素が十分に摂取できておらず、健康維持が困難な状態を指します。

この状態が続くと、筋力の低下、免疫力の低下、疾病への抵抗力の低下といった問題が生じやすくなります。

低栄養の診断には、BMI(体格指数)が20kg/m²以下であることや、血液検査で血清アルブミン値が3.5g/dL未満であることなどが基準とされます。加えて、体重の急激な減少や食事摂取量の低下も重要な指標です。

これらの診断指標を理解し、早めに気づくことで、フレイルや要介護状態への進行を防ぐ第一歩となります。あ

※ フレイル予防について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/fureiruyobou-seikatusyuukannnominaosi/

低栄養が疑われる主な症状と観察のポイント

低栄養を早期に察知するには、日常的な観察がカギとなります。

特に介護現場や家庭では、食事の量や回数、体重の変化、皮膚の乾燥や傷の治りの遅さ、筋肉の減少などが重要な観察ポイントになります。

例えば、以前よりも食事の量が減っていたり、ズボンや指輪が緩くなっているような変化は、体重減少を示しているサインです。また、疲れやすくなったり、風邪が治りにくくなったりするのも低栄養の兆候です。

ちょっとした変化にも敏感になることが、深刻な健康被害を未然に防ぐための第一歩となります。

低栄養の主な原因|身体・社会・心理的側面から整理

高齢者の低栄養は、単に「食が細い」だけが原因ではありません。

その背景には、身体的・社会的・心理的な要因が複雑に絡み合っています。身体的要因としては、嚥下機能の低下や義歯の不具合、慢性疾患などが挙げられます。社会的要因には独居や経済的困窮、買い物や調理が困難な生活環境があり、心理的要因にはうつ状態や孤独感が影響します。

たとえば、身寄りのない一人暮らしの高齢者が、体調不良を理由に外出を控え、結果的に栄養不足に陥るケースは少なくありません。

栄養面の支援は食事だけにとどまらず、生活背景を丸ごと見つめる視点が必要です。

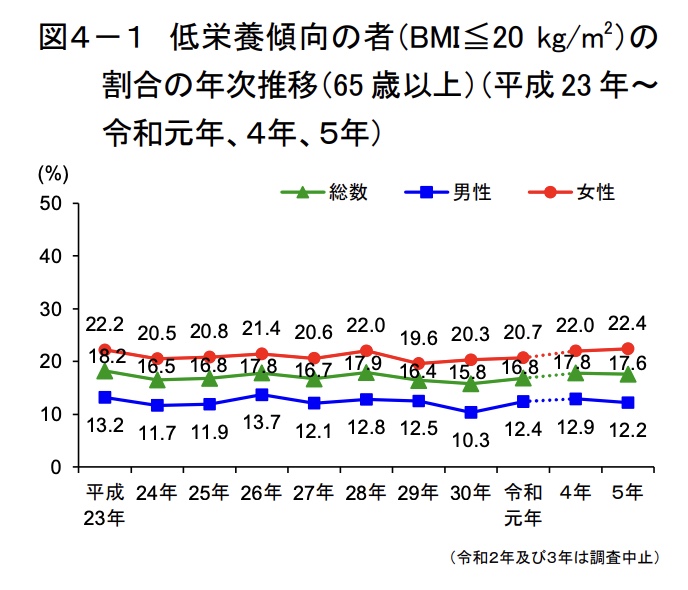

統計で見る高齢者の低栄養の現状と割合(図あり)

日本の高齢者において、低栄養の問題は見過ごせない現実です。

厚生労働省の調査によると、65歳以上の男女でBMIが20kg/m²以下の「低栄養傾向」の方は、男性で約12%、女性で20%を超えるという結果が出ています。

特に80代以上の女性では、その割合がさらに高くなり、4人に1人が低栄養傾向にあるとされています。

このようなデータは、介護や医療現場だけでなく、家庭内での食支援の重要性を裏付けるものです。

数字として現れている現実に目を向け、必要な対策を講じていくことが今後ますます重要となります。

引用元:厚生労働省 健康・生活衛生局 健康課 栄養指導室 令和5年国民健康・栄養調査結果の概要 R6.11.25 P.6

低栄養とフレイルの関係性|早期発見が命を救う

低栄養は、フレイル(虚弱)という状態へとつながる大きな引き金になります。

フレイルとは、身体的・精神的な機能が低下し、健康な状態と要介護状態の間にある“ぐらついた”状態を指します。

たとえば、たんぱく質不足により筋肉量が減少し、歩行が不安定になって転倒・骨折といったリスクが高まる、というのは典型的な悪循環です。

こうした状態に早く気づくことができれば、適切な食事や運動の支援によって、フレイル化や要介護状態を予防することが可能です。低栄養の予防は、健康寿命を延ばすための重要なカギを握っています。

低栄養による健康リスク|誤嚥性肺炎・骨折・低たんぱく血症など

食事が原因で起こる“見えない栄養不良”の怖さ

食べているのに栄養が足りない──それが「隠れ低栄養」の怖さです。

高齢者では、咀嚼や嚥下がしづらくなったり、好みに偏った食事をしがちなため、必要な栄養素が慢性的に不足しやすくなります。

たとえば、やわらかい麺類やおかゆばかりを食べていると、たんぱく質やビタミンが足りず、体力や免疫力が低下してしまうリスクがあります。

“食べているつもり”でも、実際には栄養失調に近い状態になっているケースは少なくありません。食事内容の見直しとバランスの取れた栄養摂取が、健康を守る第一歩です。

誤嚥性肺炎・褥瘡・低血糖など命に関わる合併症

低栄養が引き起こす問題は、単なる“やせ”ではありません。

栄養不足が続くと、誤嚥性肺炎、褥瘡(床ずれ)、低血糖発作など、命にかかわる重大な合併症につながります。

たとえば、嚥下力が低下した高齢者が食事中に誤嚥し、肺炎を起こすケースは特に注意が必要です。また、エネルギー不足が続くことで、皮膚が脆弱になり、褥瘡が発生しやすくなります。

これらの症状は一見すると別の病気に見えることも多く、低栄養が根本原因であると気づかれにくいこともあります。早めの栄養介入が、重篤な健康被害を未然に防ぐカギとなります。

※ 褥瘡の原因、症状、予防法について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/jokusoucare-genin-syoujou-taiousaku/

フレイル・サルコペニアとの関連|筋力低下による生活機能の衰え

低栄養は、筋肉量の減少(サルコペニア)を引き起こし、結果的にフレイルへと進行します。

サルコペニアとは、加齢や栄養不足によって筋肉量と筋力が低下した状態で、歩行速度の低下や転倒リスクの増加を招きます。

たとえば、階段の昇降がしづらくなったり、布団から立ち上がれなくなったりすることが、サルコペニアの初期サインです。

こうした変化は、介護が必要になる前段階の重要なアラートでもあります。栄養をしっかりとることで筋力を維持し、日常生活の自立を保つことができるのです。

放置するとどうなる?要介護リスクの増大と生活の質低下

低栄養を放置することは、要介護状態へと直結します。

栄養状態が悪化すると、免疫力・筋力・回復力が低下し、転倒や感染症、慢性疾患の悪化などが起きやすくなります。

例えば、低栄養状態の高齢者は骨折後の回復が遅れたり、入院が長引いたりするケースが多く、結果として寝たきりになるリスクが高まります。

さらに、気力の低下や認知機能の悪化といった、生活の質(QOL)に深く関わる問題も生じます。日々の食事と栄養への小さな配慮が、介護の未来を大きく左右します。

低栄養のチェック方法|家庭や施設で早期発見するために

指輪っかテスト・体重変化など簡易セルフチェック

低栄養の兆候を早めに見つけるためには、日常的にできる簡単なチェック方法が有効です。

特別な道具がなくても、手軽に実施できる方法として「指輪っかテスト」や「体重変化の観察」があります。

指輪っかテストでは、両手の親指と人差し指で輪を作り、ふくらはぎに当てて隙間ができるかを確認します。隙間ができる場合は筋肉量の低下を示している可能性があります。また、6か月で3kg以上の体重減少が見られる場合も注意が必要です。

これらの方法を家族や介護職が定期的に実施することで、低栄養のリスクを見逃さずに対応できるようになります。

家庭・施設でできる観察ポイントと記録の取り方

家庭や介護施設では、日常の“ちょっとした変化”に気づくことが低栄養予防のカギとなります。

特に、食事の残し方、食欲の有無、疲れやすさ、表情の変化など、普段の様子を丁寧に観察することが重要です。

例えば、「最近汁物しか食べなくなった」「いつも残さないおかずを残すようになった」といった変化は、早期のサインです。記録用紙やチェックシートを活用して、毎日の食事量や体調を記録しておくと、医師や管理栄養士に相談する際にも役立ちます。

“気づいて書く”という習慣が、低栄養の早期発見と適切な対応につながります。

高齢者の低栄養を防ぐ!食事ケアの基本と工夫

バランスよく食べるコツ|主食・主菜・副菜を揃えよう

低栄養を予防する基本は、「主食・主菜・副菜」の3点をそろえることです。

高齢者は「おにぎりだけ」「うどんだけ」といった単品の食事になりがちで、栄養が偏ることが多くあります。

たとえば、ごはん(主食)・焼き魚(主菜)・ほうれん草のおひたし(副菜)といった一汁三菜を意識することで、炭水化物・たんぱく質・ビタミン類をバランスよく摂取できます。

バランスの取れた食事を続けることが、免疫力の向上やフレイル予防にもつながります。

【参考資料】厚生労働省 食事バランスガイド 毎日の食生活チェックブック

たんぱく質とエネルギーの摂取がカギ

高齢者の栄養ケアでは、特に「たんぱく質」と「エネルギー」の確保が重要です。

年齢とともに筋肉が減りやすくなるため、意識してたんぱく質を摂取する必要があります。

例えば、肉・魚・卵・大豆製品・乳製品を日々の献立に取り入れることが勧められます。白ごはんだけでなく、卵や納豆、味噌汁と一緒に食べることで、たんぱく質とエネルギーの両方を補えます。

「やせてきたな」と思ったら、まずはたんぱく質とカロリーの補給を見直すことが基本です。

一度に食べられない人への「間食」のすすめ

一度にたくさん食べられない高齢者にとって、「間食」は栄養補給の重要な手段です。

加齢とともに胃の消化能力が低下し、少量しか食べられなくなることがあります。

このような場合、朝・昼・晩の食事に加え、10時・15時などの間食でヨーグルトやプリン、カステラ、チーズなどを取り入れることで、摂取カロリーを増やすことができます。

「3食で無理なら、5回に分けて食べる」くらいの感覚で支援することが、無理のない栄養管理につながります。

嚥下食・まとまり食・とろみ食で“食べられる”を支える

食べたい気持ちがあっても、「飲み込みにくい」「むせる」といった理由で食事が進まない高齢者も少なくありません。

このような方には、食べやすさに配慮した嚥下調整食や、とろみをつけた食事が効果的です。

例えば、ハンバーグや煮込み料理などはまとまりがよく、飲み込みやすいためおすすめです。飲み物にはとろみ剤を使って誤嚥を防ぐ工夫も必要です。

「食べる機能」に合わせて調理方法を工夫することが、低栄養のリスクを軽減する重要な支援になります。

※ 誤嚥予防について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/koureisya-syokujikaijo-goenyobou/

飽きさせない工夫|調理法や盛り付けのポイント

毎日同じような食事では、いくら栄養バランスが良くても食欲は湧きません。

特に高齢者は、嗅覚や味覚が鈍くなる傾向があり、「味に変化がない」「見た目が地味」な食事は敬遠されがちです。

たとえば、盛り付けに彩りを加えたり、香味野菜やレモンなどで風味を変えたりするだけでも食欲は刺激されます。季節の食材や行事食を取り入れるのも有効です。

「楽しんで食べられる工夫」が、継続的な食事摂取と低栄養予防につながります。

食事にまつわる“間違った常識”を見直そう

「粗食が健康に良い」はウソ?高齢者に必要な栄養とは

「粗食=健康」というイメージは、高齢者の栄養管理においては必ずしも正解とは言えません。

加齢により筋肉量や代謝が低下する高齢者には、むしろしっかりと栄養を摂取することが必要です。

たとえば、ごはんと味噌汁だけのような質素な食事では、エネルギーやたんぱく質が不足し、低栄養状態を引き起こしかねません。特に肉や魚、卵、乳製品などの動物性たんぱく質の摂取は筋肉の維持に不可欠です。

「粗食が体に良い」という思い込みを捨て、年齢に応じた“しっかり食べる”食事に切り替えることが、健康長寿への第一歩です。

やせてきたら危険信号!BMIの目標値を確認しよう

高齢者にとって「やせていること」は必ずしも健康の証ではありません。

実際には、やせすぎが原因で体力や免疫力が低下し、病気や転倒のリスクが高まることが分かっています。

高齢者のBMI(体格指数)の目標値は、65歳以上で21.5〜24.9程度が望ましいとされており、20を下回ると低栄養傾向と判断されることもあります。特に「最近ズボンがゆるくなった」「ベルトの穴が変わった」と感じたら注意が必要です。

健康を守るためには、定期的にBMIを確認し、必要に応じて食事改善や医療的サポートを受けることが重要です。

好きなものばかり食べるのはNG?バランスとの兼ね合い

高齢者が「食べたいものを好きな時に」という考えは、一見すると尊重すべきスタンスにも見えますが、栄養の偏りには注意が必要です。

なぜなら、嗜好に偏った食事は栄養バランスを崩し、低栄養を助長する要因になるからです。

たとえば、甘いお菓子や果物ばかりを食べてしまい、たんぱく質やビタミン類が不足しているというケースは珍しくありません。こうした場合、「まず食べる」「楽しみを残す」ために主食・主菜を先に出す工夫や、少量でも栄養価の高い食品を組み合わせることが効果的です。

食べたい気持ちと健康管理を両立するには、「好物+バランス」で支える意識が求められます。

食事の安全性も重要|誤嚥・窒息を防ぐための注意点

高齢者の食事では、「栄養」だけでなく「安全性」も非常に重要な要素です。

誤嚥や窒息は命にかかわる深刻な事故につながるため、食事の形態や食べ方には細心の注意が必要です。

たとえば、硬いせんべいや大きな肉塊などは高齢者にとって危険な食品です。安全のためには、一口サイズに切る、やわらかく調理する、とろみを加えるといった工夫が効果的です。食事中は背筋を伸ばし、テレビなどの“ながら食べ”を避け、集中して食べる環境も大切です。

安全に楽しく食べる環境を整えることが、栄養摂取の継続と健康維持につながります。

食べる力を支える|口腔・姿勢・動作支援で“自立”を促す

食事動作訓練って何?手の使い方や姿勢の維持を支援

「食べる力」は、筋力や関節の動きにも大きく左右されます。

そのため、介護の現場では、食事動作訓練と呼ばれるリハビリ的支援が行われることがあります。

たとえば、スプーンを使う動作がぎこちなくなった方には、手のリハビリや握力トレーニングを取り入れることがあります。また、猫背がひどく食事姿勢が安定しない場合には、椅子やクッションを使って正しい姿勢を保つ練習を行います。

こうした取り組みは、「自分で食べる」という自立心の維持にもつながり、QOL(生活の質)を大きく向上させます。

※ 口を開けない方への食事介助について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/syokuji-kutiwoakenai-geninbetutaiou/

食事前の準備と口腔ケアで「食欲」と「飲み込み力」を向上

食事をスムーズに進めるには、食べる前の準備も大切です。

とくに口腔内の清潔を保つことで、味覚の改善や飲み込みの向上が期待できます。

たとえば、食前に歯を磨いたり口をすすいだりするだけで、口腔内の乾燥や汚れが改善し、食欲が湧くという報告もあります。加えて、唾液腺マッサージや舌体操を取り入れることで、嚥下機能を高める効果もあります。

「食事の前から始まっているケア」という意識が、誤嚥や食欲低下の予防につながります。

会話・共食・音楽|「楽しく食べる」が最強の支援

高齢者の食事支援では、「楽しさ」が何よりも重要な要素になります。

食事は栄養補給の場であると同時に、コミュニケーションの場でもあるからです。

たとえば、1人で黙々と食べるよりも、家族や他の入居者と一緒に食べたり、軽く会話を交えながら食べたりすることで、食欲が自然と増すということはよくあります。介護施設では、BGMを流すことで雰囲気を和らげる取り組みも行われています。

「誰かと一緒に、楽しく食べる」ことが、栄養の吸収だけでなく、心の健康にも大きな効果をもたらします。

フレイル予防は食事+運動|栄養と活動の相乗効果

食べる+動くが元気の源|簡単な運動習慣を取り入れよう

高齢者の健康を維持するためには、「食べること」と「体を動かすこと」の両方が欠かせません。

なぜなら、いくら栄養を摂っても、筋肉や骨を刺激する動きがなければ、体力や機能は維持できないからです。

たとえば、椅子に座ったままできる足踏み運動や、庭先での散歩、簡単なストレッチでも効果があります。毎日10分でも続けることで、体の動きが軽くなり、転倒やフレイルの予防につながります。

「よく食べて、よく動く」というシンプルな習慣が、心身ともに若々しさを保つ秘訣です。

運動後のたんぱく質補給が筋肉の回復を促進

運動をした後は、筋肉を修復・強化するチャンスでもあります。

このときにたんぱく質をしっかりと補給することで、筋肉量の維持や増加が促され、フレイル予防に大きな効果が期待できます。

たとえば、体操や散歩のあとに牛乳やヨーグルト、豆腐やゆで卵などを間食として摂るだけでも十分です。運動直後30分以内の摂取がとくに有効とされており、習慣化することで身体機能の改善が期待できます。

運動とたんぱく質はセットで考えることが、健康長寿への近道になります。

食後の軽い活動は消化・代謝にも◎

食事のあとは、つい横になりたくなるものですが、軽い活動を取り入れることが健康には効果的です。

食後すぐに寝てしまうと、消化不良や血糖値の急上昇を招く恐れがある一方で、軽く動くことで代謝が促進され、栄養の吸収効率も高まります。

たとえば、片づけを手伝ったり、庭を散歩したり、軽いストレッチをしたりするだけでOKです。無理のない範囲で「ちょっと動く」ことが、日常生活の中でのフレイル予防になります。

“食べたら少し動く”という意識が、健康維持と介護予防の第一歩となります。

【まとめ】高齢者の低栄養は“早期発見×日常の工夫”で防げる

栄養ケアは特別なことではなく“日々の積み重ね”

高齢者の低栄養予防に特別な道具や技術は必要ありません。

むしろ、毎日の食事・会話・観察といった“当たり前のこと”を少し丁寧に行うだけで、大きな成果につながります。

たとえば、「最近よく残すな」「顔色が冴えないな」といった気づきを見逃さず、早めに対処するだけでも低栄養は防げます。無理のない範囲で食べやすい工夫や、栄養価の高い食品を少しずつ取り入れていくことが大切です。

栄養ケアは“特別な取り組み”ではなく、“いつもの暮らしの中にある工夫”から始まります。

家族・介護職ができるサポートの工夫と気づき

高齢者自身が栄養の重要性を理解しにくい場合、周囲の支援が非常に重要になります。

家族や介護職が「気づく力」「支える力」を持っていることで、低栄養を未然に防ぐことが可能になります。

たとえば、「今日は食事を残さず食べられたね」と声をかけることでモチベーションが上がったり、好物を取り入れて食事への意欲を高めたりすることができます。また、医師や管理栄養士と連携し、栄養補助食品の導入や食形態の見直しも支援の一環です。

小さな気づきと声かけが、食べる力と生きる力を育てるきっかけになります。

地域や専門職と連携して「食べる力」を支えよう

高齢者の低栄養対策は、家庭や施設内だけでは限界があります。

地域全体で連携し、医療・福祉・栄養の専門職が一体となって支える仕組みが必要です。

たとえば、地域包括支援センターとの情報共有、配食サービスの活用、訪問栄養指導の導入などが挙げられます。地域の高齢者が孤立せず、継続的に“食べる力”を保てるような体制づくりが、今後の介護予防に直結します。

「ひとりで抱え込まない」「地域とつながる」ことが、高齢者の生活の質を守るカギになります。

コメント