認知症は、高齢化社会の進行に伴い、多くの方が直面する可能性のある病気です。しかし、正しい知識を持つことで早期発見・予防・治療に取り組むことができます。

本記事では、認知症の基本的な定義や症状、治療法から予防策まで、専門的な内容をわかりやすく解説します。

この記事を読むことで、あなた自身やご家族の認知症への理解が深まり、適切な対応を取るヒントが見つかるでしょう。

1. 認知症とは何か?

認知症の基本的な定義

認知症は、脳の神経細胞が徐々に変性・消失することで起こる病気で、「記憶」「思考」「判断力」などの知的機能が持続的に低下し、日常生活に支障をきたす状態を指します。

具体的には、家族や友人の顔を忘れてしまったり、日常の簡単な作業や会話が難しくなったりする症状が見られます。認知症は病名ではなく、症状の総称であり、その原因となる病気や種類はさまざまです。

認知症はただの「もの忘れ」とは異なり、脳の病気が原因で起こるもので、日常生活に大きな影響を及ぼします。

年齢を重ねると誰しも多少の記憶力低下を感じることがありますが、認知症の場合、その低下が生活に支障をきたすほど深刻であり、判断力や認識力の低下も伴います。

例えば、「鍋を火にかけていることを忘れる」といった危険な状況に陥ったり、「自分が今どこにいるのかわからない」といった状態になることもあります。こうした症状は一般的な加齢による物忘れとは異なり、明確な認知機能の低下が認められます。

認知症は脳の疾患が原因であり、単なる加齢による物忘れとは異なる深刻な症状です。早期に正しい知識を持つことで、適切な対策や治療を進めることが重要です。

「加齢によるもの忘れ」と「認知症によるもの忘れ」の違い

「加齢によるもの忘れ」は、年齢を重ねることで誰にでも起こりうる自然な現象であり、日常生活に大きな支障を与えません。しかし、認知症によるもの忘れは、生活全般に影響を与え、重大な問題を引き起こします。

- 加齢によるもの忘れの特徴:

- 例)「昨日の夕飯のメニューを思い出せない」「出かけた先で買い物の目的を忘れる」

- 新しい情報を覚えにくくなるが、ヒントを与えられると思い出すことができる。

- 日常生活にはあまり影響しない。

- 認知症によるもの忘れの特徴:

- 例)「夕飯を食べたこと自体を忘れてしまう」「長年住んでいる自宅への帰り道がわからなくなる」

- ヒントを与えられても思い出すことができず、根本的な記憶や認識の障害が生じる。

- 家事や仕事、人間関係など、日常生活に大きな支障をきたす。

認知症の「もの忘れ」は加齢によるもの忘れとは異なり、脳の根本的な機能の低下によるものであるため、日常生活に深刻な影響を与えます。

単なる加齢によるもの忘れは、一部の情報を忘れるだけで思い出すことも可能ですが、認知症の場合は根本的な記憶自体が消失し、生活全体に影響が及ぶため、介護やサポートが必要になるケースが多いのです。

例えば、認知症患者は「自分が誰なのか」や「今が何月何日なのか」を忘れてしまうことがあり、日常生活での判断力や適応力が著しく低下することがあります。

認知症によるもの忘れは単なる加齢現象ではなく、脳の病的変化に起因する深刻な症状です。適切な対応が必要であるため、早期に専門医による診断を受けることが重要です。

認知症患者の現状と統計データ

日本では高齢化が進む中、認知症患者の数は急増しています。厚生労働省のデータによると、65歳以上の約7人に1人が認知症を患っていると推計されており、この数は2030年には約5人に1人に増えると予想されています。

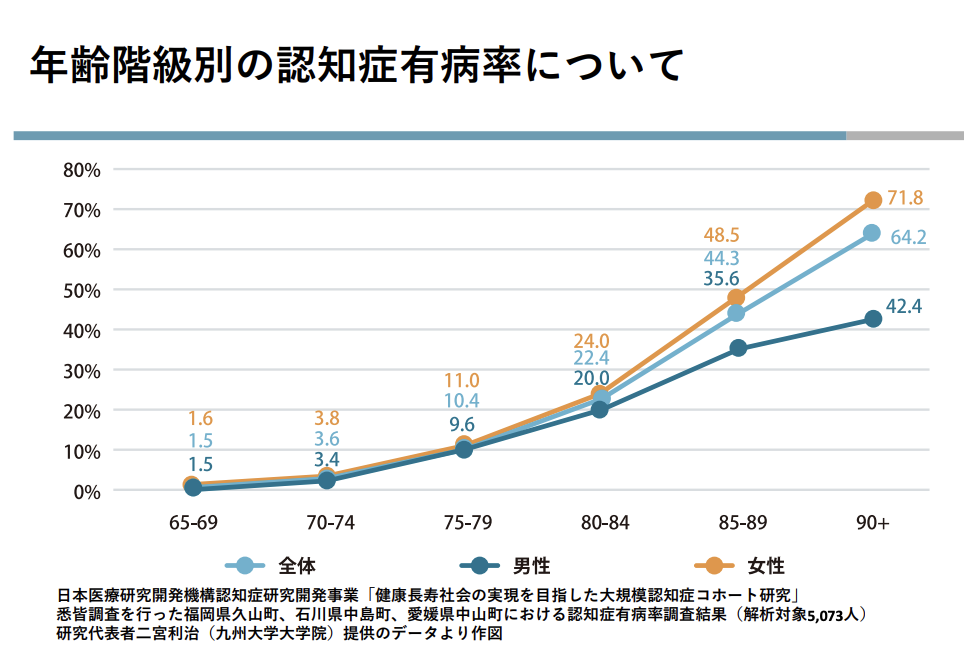

- グラフ引用:厚生労働省 認知症 参考資料「年齢階級別の認知症有病率について」

- グラフを用いると、65歳から74歳では約3%の人が認知症を患っているのに対し、85歳以上では約40%の方が認知症を発症していることがわかります。

日本における認知症患者数は増加傾向にあり、高齢化社会において避けられない問題となっています。

高齢者が増えると同時に認知症の発症リスクも高まり、今後さらに認知症を患う人が増えることが予測されています。これにより、介護や医療の負担も増加する可能性が高くなります。

例えば、現在約600万人が認知症と推定されており、65歳以上の4人に1人が「認知症予備軍(軽度認知障害)」とされています。さらに、若年性認知症(65歳未満で発症する認知症)の患者数も増加傾向にあり、約4万人がその影響を受けていると言われています。

認知症は高齢者だけでなく、若い世代にも影響を及ぼす病気であり、今後の社会全体で取り組むべき重要な課題です。

若年性認知症の現状と特徴

認知症は高齢者だけの病気と思われがちですが、実は65歳未満で発症する「若年性認知症」も存在します。若年性認知症は、仕事や家庭での役割がある年齢で発症するため、本人だけでなく家族や職場に大きな影響を与えます。

- 若年性認知症の特徴:

- 記憶力や判断力の低下に加え、意欲や感情のコントロールが難しくなることが多いです。

- 症状が進行すると、職場でのミスが増えたり、日常生活での支障が顕著になってきます。

若年性認知症は、働き盛りの年齢で発症するため、経済的・社会的な影響が非常に大きいです。

若年性認知症患者は家庭や職場での責任を持つ立場にいることが多く、病気の進行により生活の質が低下し、仕事を続けられなくなることも少なくありません。

例えば、若年性認知症患者の約80%が仕事を続けられなくなり、家族の介護負担が増加する傾向があります。若年性認知症は全体の認知症患者の約6%を占めており、その多くがアルツハイマー型認知症や脳血管性認知症です。

若年性認知症は患者本人だけでなく、家族や職場、社会全体に大きな影響を及ぼす深刻な問題です。早期の発見と適切な支援が不可欠であり、社会全体でのサポート体制の整備が求められます。

2. 認知症の主な症状と特徴

中核症状と周辺症状(BPSD)

認知症の症状は、大きく分けて「中核症状」と「周辺症状(BPSD)」の2つに分類されます。中核症状は認知症そのものが原因で起こる症状であり、周辺症状(BPSD)は認知症が原因で現れる二次的な症状です。

中核症状

中核症状とは、脳の機能が直接的に低下することで起こる症状を指します。この中核症状は、認知症の種類にかかわらず共通して見られるものです。代表的な中核症状は次の通りです。

記憶障害: 直前に話したことや行った行動を忘れてしまう。例えば、食事を済ませた直後に「まだ食べていない」と言ったり、同じ質問を繰り返すことが多くなります。

判断力の低下: 何をすべきか判断できなくなったり、物事の優先順位をつけられなくなります。例えば、料理中にお湯が沸いているのに他の作業を始めてしまい、火を止めることを忘れるなど、日常生活に危険が伴うケースもあります。

見当識障害: 時間や場所、自分がどこにいるのかなどがわからなくなる症状です。朝なのに「もう夕方だ」と思い込んでしまったり、自宅の中で迷ってしまうこともあります。

中核症状は認知症の根本的な症状であり、日常生活に大きな影響を与えます。

これらの症状は本人の生活に支障をきたすだけでなく、周囲の人々にも介助が必要となるため、早期発見と対応が重要です。

中核症状は認知症を特定する重要なポイントであり、これらの症状に気づいた場合は早期に専門医を受診することが望ましいです。

周辺症状(BPSD)

周辺症状(BPSD: Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia)は、中核症状とは異なり、患者の環境やストレスによって引き起こされる行動や心理的な症状です。

以下のようなものが挙げられます。

幻覚・幻視: 実際には存在しない人物や物を見たり、声が聞こえるように感じる症状です。例えば、「家の中に誰かがいる」と言い出すことがあります。

妄想: 被害妄想や誤解が生じることが多く、家族や介護者に対して「お金を盗まれた」「自分を閉じ込めようとしている」と感じることがあります。

不安・抑うつ: 認知症の進行に伴って、自分の状態に対する不安やうつ症状が現れることがあります。

興奮・暴力的な行動: 感情のコントロールが難しくなり、些細なことでも怒りを感じたり、暴力的な行動をとる場合があります。

周辺症状(BPSD)は、中核症状に加えて患者や家族にとって大きな負担となることが多いです。

幻覚や妄想、不安といった症状は、本人が抱えるストレスや不安を反映しているため、適切な対応が求められます。

周辺症状に対しては、家族や介護者が患者の立場に立って理解し、適切なケアや専門医のサポートを受けることが重要です。

認知症の種類ごとの特徴

認知症にはさまざまな種類があり、それぞれに特徴的な症状や進行パターンがあります。

アルツハイマー型認知症

アルツハイマー型認知症は、最も一般的な認知症で、全体の約60%を占めます。脳の神経細胞が徐々に破壊され、記憶力や判断力の低下が進行するのが特徴です。

- 初期症状としては、短期記憶の障害(例えば、最近の出来事を忘れる)が目立ちます。

- 中期になると、家族や友人の名前がわからなくなり、日常生活に支障が出てきます。

- 後期では、食事や排泄などの基本的な生活動作ができなくなります。

脳血管性認知症

脳血管性認知症は、脳の血管障害(脳梗塞や脳出血)が原因で発症する認知症です。アルツハイマー型と比べて症状の進行が階段状で、比較的早く症状が進むことがあります。

- 身体的な麻痺や運動障害、言語障害が見られることが多いです。

- 記憶障害だけでなく、感情のコントロールが難しくなり、急に泣いたり怒ったりすることがあります。

レビー小体型認知症

レビー小体型認知症は、脳内にレビー小体と呼ばれる異常なタンパク質が蓄積することで発症します。幻視(実際には存在しないものが見える)が特徴的で、日によって症状が変動することがあります。

- パーキンソン症状(筋肉の硬直、震え、動きが遅くなる)が見られることがあり、歩行の際に体が前かがみになることがあります。

- 注意力や思考力の変動が激しく、日によって認知機能が良くなったり悪くなったりします。

前頭側頭型認知症

前頭側頭型認知症は、脳の前頭葉と側頭葉が萎縮することで発症します。人格や行動に大きな変化が現れることが特徴で、若年層(40〜60歳)に発症することが比較的多いです。

- 突然、興味や関心がなくなったり、無責任な行動をとるようになることがあります。

- 物事のルールを守れなくなったり、食べ物に異常なこだわりを持つこともあります。

認知症の種類によって症状や進行パターンが異なるため、早期に正確な診断を受けることが重要です。

それぞれの認知症に合わせた治療法やケアが必要であり、早期発見が進行を遅らせるための最善の方法だからです。

例えば、アルツハイマー型認知症にはドネペジルが効果的ですが、レビー小体型認知症にはパーキンソン症状を和らげる薬が必要となるなど、治療法が異なります。

認知症の種類を理解し、それぞれの特徴に合わせたケアや治療を行うことが、患者と家族の生活の質を向上させる鍵となります。

初期の認知症のサインと症状

認知症の早期発見は、症状の進行を遅らせるために非常に重要です。初期の認知症のサインは見逃されがちですが、早期の対応によって症状の進行を遅らせることができます。

初期の認知症のサインと症状

物忘れ: 近い過去の出来事や会話を思い出せなくなることが増えます。例えば、同じ質問を何度も繰り返したり、つい数分前の会話内容を忘れてしまうことがあります。

気分の落ち込み・混乱: 突然、気分が沈みがちになったり、周りの状況が理解できなくなることがあります。「何をしていたか分からなくなる」「自分のいる場所が分からなくなる」といった混乱状態が見られます。

集中力の低下: 新しいことを学ぶことが難しくなり、作業を続けることが難しくなります。例えば、新聞を読むことができなくなったり、テレビの内容を理解できなくなることがあります。

趣味嗜好や性格の変化: 急に以前好きだった趣味に興味を示さなくなったり、性格が変わることがあります。たとえば、社交的だった人が引きこもりがちになる、または以前はしなかったような突発的な行動を取るようになることがあります。

認知症の初期症状は、一見すると加齢による変化やストレスのせいにされがちですが、これらは認知症の重要なサインです。

早期のサインを見逃すと、適切な治療や介護が遅れてしまい、症状が急速に進行する可能性が高まります。

認知症患者の多くは、初期段階で症状に気付かれないまま放置され、診断を受けたときには中期・後期に進行していることが少なくありません。

早期発見・早期対応が認知症の進行を抑える最善策であり、疑わしい症状が見られたら、まずは専門医に相談することが重要です。

3. 認知症の検査と診断方法

認知症は早期発見・早期治療が重要ですが、診断には専門的な検査が必要です。ここでは、一般的な検査の流れと、代表的な認知症診断テストについて解説します。

一般的な検査の流れ

認知症の検査は、多角的に脳の機能や状態を確認することで行われます。以下が一般的な検査の流れです。

認知症の診断には、問診から身体検査、神経心理学検査、画像検査までの多面的なアプローチが必要です。

認知症の原因や症状は個人差があり、他の疾患と混同されることもあるため、正確な診断が求められます。

例えば、画像検査による脳の萎縮パターンの確認は、認知症の種類を特定するために非常に有効であり、早期治療の方針を決定するうえで重要な情報を提供します。

認知症の正確な診断を受けるためには、専門医による総合的な検査が必要不可欠です。

認知症診断に使われる代表的なテスト

認知症の診断には、いくつかのテストが用いられます。ここでは代表的なテストを紹介します。

ミニメンタルステート検査(MMSE)

ミニメンタルステート検査(MMSE)は、認知機能を評価するための標準的なテストです。主に以下のような項目が含まれます。

- 日付や場所を問う「見当識」テスト

- 記憶力を測るための「単語の復唱・記憶」テスト

- 計算力を測るための「数字の引き算」テスト

このテストでは30点満点で評価され、23点以下の場合は認知症の疑いがあると判断されます。

長谷川式簡易知能評価スケール

長谷川式簡易知能評価スケールは、日本で広く用いられている認知症診断テストです。計算や記憶、言葉の理解力を評価するため、患者の認知機能全般を把握することができます。

ミニメンタルステート検査(MMSE)や長谷川式簡易知能評価スケールは、認知症診断の第一歩となる重要なテストです。

これらのテストにより、認知症の可能性を早期に把握することができ、その後の詳しい検査や治療につなげることができます。

例えば、長谷川式簡易知能評価スケールは、一般的な診察時間内で実施できるため、多くの医療機関で広く採用されており、初期の認知症患者を見つけるうえで有効です。

これらの検査を活用することで、認知症の早期発見・早期治療が可能となり、患者の生活の質を維持することが期待されます。

4. 認知症の治療法とサポート

認知症は完全に治すことは難しい病気ですが、適切な治療とサポートによって症状の進行を遅らせたり、患者と家族の生活の質を向上させることができます。

ここでは、認知症の治療法と家族が行うべきサポートについて詳しく解説します。

薬物療法

認知症の治療には、主に薬物療法が用いられます。薬物療法は、症状の進行を遅らせたり、患者の生活の質を向上させる効果が期待されています。

認知症の種類によって使用される薬は異なりますが、以下が代表的な薬剤です。

認知症の治療に使われる主な薬剤

ドネペジル(商品名:アリセプト): アルツハイマー型認知症やレビー小体型認知症の治療に使用されます。神経伝達物質アセチルコリンの分解を抑えることで、脳内のアセチルコリン濃度を維持し、認知機能の低下を抑える効果があります。

リバスチグミン(商品名:イクセロンパッチ、リバスタッチパッチ): 皮膚に貼るタイプの薬で、アルツハイマー型認知症に効果的です。消化器症状が出やすい方でも使用しやすいのが特徴です。

ガランタミン(商品名:レミニール): アルツハイマー型認知症の初期から中期に用いられる薬です。アセチルコリンの働きを高める効果があります。

メマンチン(商品名:メマリー): 中期から後期のアルツハイマー型認知症に使用されます。脳内の過剰な興奮を抑え、神経細胞のダメージを軽減する効果があります。

薬物療法は認知症の進行を遅らせ、患者の生活の質を維持するための重要な手段です。

認知症の症状は放置すると進行する一方ですが、適切な薬物治療により記憶力や判断力の低下を抑えられるケースが多いです。

認知症と診断されたら、早期に専門医に相談し、適切な薬物療法を開始することで症状の進行を抑え、生活の質を維持することが期待できます。

非薬物療法

薬物療法と併用して効果が期待されるのが、非薬物療法です。非薬物療法は、患者の生活全体に働きかけることで認知症の進行を抑えたり、症状を軽減する効果があります。

認知症の治療に使われる非薬物療法

認知トレーニング: パズルや計算、絵を描くなどの活動を通じて脳を刺激する方法です。特に初期段階の認知症に対して効果的であり、記憶力や集中力の維持に役立ちます。

音楽療法: 音楽を聴いたり、歌を歌うことで、心の安定や感情の活性化を促します。懐かしい曲を聴くことで、記憶を呼び覚ましたり、気分をリラックスさせる効果があります。

アートセラピー: 絵画や造形などの芸術活動を通じて、感情を表現することができます。言葉でのコミュニケーションが難しい患者にも適用できるため、ストレスの軽減や自己表現の手段として有効です。

リハビリテーション: 歩行訓練や運動を通じて、身体機能を維持・向上させる方法です。運動を取り入れることで脳の血流が改善され、認知機能の維持に効果が期待できます。

非薬物療法は、薬物療法と組み合わせることで認知症の進行を抑える効果が高まります。

薬だけでは対応しきれない精神的な症状や不安、行動の変化に対して、非薬物療法が有効に働くケースが多いからです。

和洋女子大学紀要第64集によると、音楽療法を受けた全体の92.3%が認知症症状や認知機能が軽減または保持されたとされており、行動変容や意欲向上につながることを示した研究もみられている。(1)

非薬物療法は認知症患者のQOL(Quality of Life: 生活の質)を向上させる重要な手段であり、積極的に取り入れることが推奨されます。

家族のサポートと介護の役割

認知症患者の生活を支える上で、家族や介護者の役割は非常に重要です。

適切なサポートやケアがあることで、患者の生活の質が向上し、症状の進行を遅らせることができます。

家族ができる10か条

- 患者の気持ちを尊重する: 認知症患者にとって、自己肯定感や尊厳は非常に大切です。否定的な言葉を避け、気持ちに寄り添いましょう。

- できることを見守る: できなくなったことに焦点を当てるのではなく、まだできることをサポートし、自己肯定感を高めます。

- 簡単な指示を出す: 複雑な指示は理解しづらいため、シンプルな言葉で伝えましょう。

- 笑顔で接する: 感情は伝染しやすいため、家族が笑顔でいることで患者も安心します。

- スキンシップを大切にする: 手をつなぐ、肩に手を置くなどのスキンシップで安心感を与えましょう。

- 急がせない: 認知症患者は時間感覚が変わるため、急かすことは避け、ゆっくりと接することが大切です。

- 環境を整える: 落ち着いた環境や馴染みのあるものを周囲に置くことで、不安を軽減できます。

- サポートの限界を知る: 家族だけで無理をせず、適切なタイミングで専門家や施設の支援を求めましょう。

- 専門知識を身につける: 認知症に関する知識を持つことで、適切な対応やサポートが可能になります。

- 感情を共有する: 一人で抱え込まず、他の家族やサポートグループと感情を共有することが大切です。

家族のサポートは、認知症患者の生活の質を向上させるだけでなく、病状の進行を遅らせる重要な要素です。

認知症患者は環境や周囲の人々の対応に大きく影響を受けるため、家族の理解とサポートが症状の安定に寄与します。

認知症の専門家によると、家族が適切なサポートを行った場合、患者の不安や興奮状態が緩和され、周辺症状が軽減されるケースが多いと報告されています。

家族は認知症患者にとって最大の支えとなります。正しい知識を持ち、適切なサポートを行うことで、患者と共により良い生活を送ることが可能です。

5. 認知症の予防と進行抑制に効果的な方法

認知症は、年齢とともにリスクが高まるものの、生活習慣を見直すことで予防や進行抑制が期待できることが科学的に証明されています。

以下の5つの方法は、認知症を予防し、進行を遅らせるために非常に効果的です。

バランスの良い食生活を心がける

地中海食やDASH食(高血圧を予防する食事)は、認知症の予防に効果的であるとされています。

野菜や果物、魚、ナッツ、オリーブオイルを多く摂取し、赤肉や乳製品、加工食品は控えめにすることで、脳の健康を維持できます。

バランスの良い食生活は認知症の発症リスクを低減する重要な要素です。

地中海食やDASH食には、脳に必要な抗酸化物質やオメガ3脂肪酸が豊富に含まれており、これらは脳細胞の炎症や酸化を抑制する効果があります。

毎日の食事において新鮮な野菜や魚を積極的に取り入れることで、脳の健康を維持し、認知症予防に効果を発揮します。

定期的な運動

有酸素運動や筋力トレーニングは、脳の血流を促進し、神経細胞の新生を助けます。ウォーキング、ジョギング、水泳、サイクリングなどの運動を週に3回以上行うことで、脳への良い刺激を与えます。

定期的な運動は認知症予防に効果的な習慣です。

運動によって脳の血流が増加し、神経細胞を保護するBDNF(脳由来神経栄養因子)の分泌が促進されます。これは脳の可塑性を高め、認知機能の低下を防ぎます。

運動を生活の一部に取り入れることで、認知機能の維持や認知症の進行を抑制することが期待できます。

認知トレーニング

認知トレーニングは、パズル、読書、計算、ゲームなど脳を使う活動を指します。これらの活動は脳の神経回路を活性化し、認知機能の低下を防ぎます。

認知トレーニングは、脳を活性化し認知症の予防や進行抑制に効果的です。

脳を使うことでシナプス(神経細胞の接続)が増え、認知機能の低下を防ぐ「脳の予備力」が高まります。

日常的に認知トレーニングを行うことで、脳の健康を維持し、認知症のリスクを減らすことができます。

社会活動やコミュニケーションを活発に

人と積極的に交流することは、脳に刺激を与え、認知機能の低下を抑える効果があります。

友人や家族との会話、趣味サークルへの参加、ボランティア活動などを通じてコミュニケーションを取ることが重要です。

社会活動やコミュニケーションは、認知機能の維持にとても重要です。

人と話すことで言語能力や記憶力が鍛えられ、脳に刺激が与えられます。また、孤独感やストレスの軽減にもつながります。

社会とのつながりを持ち続けることで、脳を活性化し、認知症の進行を遅らせることが期待できます。

過度な飲酒や喫煙をやめる

アルコールやタバコの過剰摂取は、認知症のリスクを高める要因となります。適度な飲酒や禁煙を心がけることが、認知症予防につながります。

過度な飲酒や喫煙を控えることは、認知症リスクを低減させるために重要です。

アルコールやニコチンは脳に悪影響を与え、神経細胞のダメージや血流の低下を引き起こすため、認知症リスクが高まります。

健康的な生活習慣を心がけ、過度な飲酒や喫煙を避けることが、認知症の予防に効果的です。

6. 若年性認知症の特徴とサポート

認知症は一般的に高齢者に多い病気とされていますが、実は65歳未満の比較的若い世代にも発症することがあります。

このような若い世代に発症する認知症は「若年性認知症」と呼ばれ、働き盛りや子育て世代の人々に大きな影響を及ぼします。

ここでは若年性認知症の特徴とサポートについて詳しく解説します。

若年性認知症とは?

若年性認知症は、65歳未満で発症する認知症の総称です。主な原因としてはアルツハイマー型認知症、脳血管性認知症、前頭側頭型認知症、レビー小体型認知症などが挙げられます。

働き盛りの世代に多いため、仕事や家庭に大きな影響を与え、経済的・心理的な負担も増加します。

若年性認知症は、認知症全体の約6%に相当し、早期発見とサポートが特に重要です。

若年性認知症は、仕事や子育てといった社会的な役割が多い時期に発症するため、経済的な問題や家庭の負担が深刻化しやすいからです。

厚生労働省の調査によると、若年性認知症の患者数は日本全国で約4万人とされており、働き盛りの年代に発症するケースが増加しています。

若年性認知症は高齢者の認知症とは異なる問題が多いため、早期に適切なサポートを受けることが重要です。

若年性認知症の症状

若年性認知症の症状は、基本的に高齢者の認知症と似ていますが、いくつか特徴的な違いがあります。

仕事のミスが増える: 簡単な計算ができなくなったり、会議で話が理解できなくなるなど、職場での業務に支障が出ることがあります。

性格や行動の変化: 積極的だった人が突然引きこもりがちになったり、反対に落ち着きがなくなったりするなど、性格や行動に大きな変化が見られることがあります。

対人関係のトラブル: 認知機能の低下により、相手の言葉や感情を正しく理解できなくなり、対人関係でのトラブルが増えることがあります。

若年性認知症の症状は、特に仕事や家庭生活に顕著に現れます。

仕事や家庭での役割が多い年代であるため、認知機能の低下が社会生活に与える影響が大きく、本人だけでなく周囲にもストレスがかかりやすいです。

若年性認知症は早期発見・治療が重要であり、周囲の理解とサポートが必要不可欠です。

若年性認知症の治療と支援

若年性認知症の患者とその家族が直面する問題は多岐にわたります。早期に適切な支援を受けることが、生活の質を維持するために重要です。

若年性認知症に対応した相談窓口や施設

若年性認知症支援センター: 全国各地に設置されており、若年性認知症患者やその家族に対して情報提供や相談支援を行っています。

就労支援: 認知症の進行によって職場を離れざるを得なくなった場合、就労支援を通じて再就職のサポートや、在宅ワークの提案などを受けることができます。

社会保障の活用

障害年金: 若年性認知症と診断されると、障害年金の対象となる場合があります。症状の重さに応じて年金を受け取ることができ、生活費の一部を補うことが可能です。

介護保険: 若年性認知症の場合、40歳以上であれば介護保険のサービスを利用することができます。訪問介護やデイサービス、福祉用具のレンタルなど、必要な支援を受けることができます。

若年性認知症の患者には、専門的な相談窓口や社会保障の活用が重要です。

仕事や家庭生活の維持が難しくなることが多いため、早期から支援を受けることで、生活の質を維持しながら過ごすことが可能となります。

厚生労働省の調査によると、若年性認知症患者の約60%が早期に相談窓口を利用することで、症状の進行を抑え、生活の質を向上させることができたと報告されています。

若年性認知症の方は、早期に適切な支援を受けることで、日常生活や就労の継続を図ることが可能です。

※ 若年性認知症について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/jakunennseinintisyou-genin-syoujou/

7. 認知症に関する最新の研究・施策

認知症の研究は日々進化しており、新しい治療法やサポート体制が次々と開発されています。ここでは、認知症に関する最新の研究や政府の施策を紹介します。

認知症施策推進大綱

日本政府は、認知症患者の生活の質向上や介護負担の軽減を目指して「認知症施策推進大綱」を策定しています。

この施策では、早期診断・早期治療、地域での支援体制の構築、介護者への支援などが盛り込まれています。

政府の認知症施策は、認知症患者やその家族をサポートするための重要な取り組みです。

認知症患者が増加する中、社会全体で支える仕組みを構築することが、今後の高齢化社会において必須となります。

施策推進大綱では、2025年までに地域包括ケアシステムを全国に整備し、認知症患者が安心して暮らせる環境を作ることを目指しています(厚生労働省, 2020)。

認知症施策推進大綱を活用し、地域全体で認知症患者をサポートする体制づくりが必要です。

認知症バリアフリーの取り組み

最近では、認知症患者が暮らしやすい「認知症バリアフリー」の取り組みも増えています。

地域での認知症サポーターの育成や、認知症に優しい店舗や公共施設の設置など、認知症に配慮したまちづくりが進められています。

認知症バリアフリーは、認知症患者が安心して暮らせる社会を実現するための重要な取り組みです。

認知症患者の不安や混乱を軽減するためには、周囲の理解とサポートが欠かせません。

認知症サポーターの育成は、すでに全国で1,500万人を超えており、認知症患者への理解や支援の輪が広がっています。

また、認知症に優しい店舗や公共施設の設置も進み、認知症患者とその家族の負担が軽減されつつあります。

認知症バリアフリーの取り組みにより、認知症患者がより安心して暮らせる社会が実現しつつあります。地域全体での理解と協力が、認知症患者の生活の質向上に大きく寄与します。

認知症に関する最新の研究成果

認知症治療のための研究は世界中で進められ、最近では新薬の開発や治療法の研究が進展しています。

特に、アルツハイマー型認知症の治療薬として新たな薬剤が承認され、認知症の進行を抑制することが期待されています。

新薬の開発状況: 2021年に米国で承認されたアルツハイマー病の治療薬「アデュカヌマブ」は、脳内のアミロイドβタンパク質を除去することで、認知症の進行を抑制する効果が期待されています。この薬は、世界中で注目を集めており、認知症治療の新たな希望とされています。

非薬物療法の研究: 脳刺激療法(TMS)やVR(バーチャルリアリティ)を活用した認知トレーニングなど、薬物以外のアプローチも注目されています。これらの方法は、患者の認知機能や生活能力を維持する効果が報告されています。

認知症に関する最新の研究成果は、患者の生活の質を向上させるための新たな希望をもたらしています。

新薬の開発や非薬物療法の進展により、これまで治療が難しいとされていた認知症の進行を抑えたり、症状を軽減することが可能となってきています。

認知症の治療は確実に進歩しており、最新の研究成果を取り入れることで、今後さらなる効果的な治療法が期待できます。

8. 認知症に関するよくある質問(FAQ)

認知症に関してよく寄せられる質問について、Q&A形式で解説します。

Q1. 認知症は遺伝しますか?

Q2. 認知症と他の精神疾患(うつ病など)の違いは何ですか?

Q3. 認知症が一気に進行する原因とは何ですか?

9. まとめ

認知症は決して他人事ではなく、高齢化社会において誰もが直面する可能性のある病気です。

しかし、正しい知識を持ち、早期発見・治療に努めることで、進行を抑え生活の質を維持することが可能です。

認知症とは何か:認知症は、脳の神経細胞が変性・消失することで起こる症状の総称で、単なる「もの忘れ」とは異なります。

認知症の予防法:バランスの良い食事、定期的な運動、認知トレーニング、社会活動、適切な飲酒・喫煙の習慣が予防に効果的です。

若年性認知症:働き盛りの世代にも発症することがあり、早期発見・支援が特に重要です。

最新の研究と施策:認知症の治療やサポートは日々進歩しており、認知症施策推進大綱やバリアフリーの取り組み、新薬の開発など、今後の治療や生活の質向上に期待が寄せられます。

認知症について正しく理解し、適切な対策やサポートを行うことで、認知症患者の生活の質を向上させ、周囲の人々も安心して生活を支えることが可能です。

今後も最新の情報を積極的に取り入れ、認知症に対する理解と対応を深めていくことが求められます。

参考リンク・参考文献

- 厚生労働省「認知症施策推進大綱」

- 日本認知症学会「認知症の最新ガイドライン」

- (1)和洋女子大学紀要 第64集 195-206(2023.03)認知症高齢者への音楽療法の効果に関する研究の現状と課題

コメント