はじめに

おひとりさま老後が増加している背景

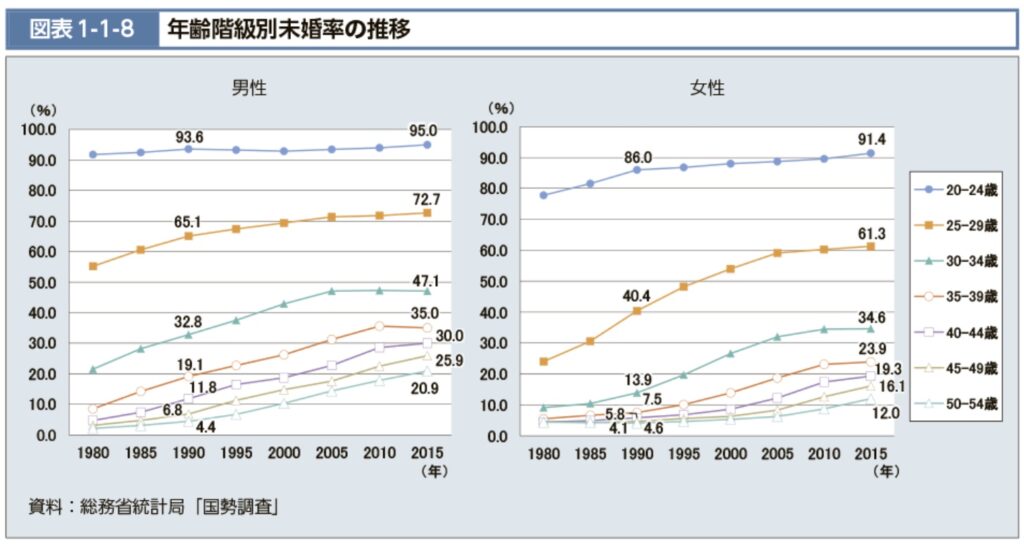

おひとりさま老後は、決してめずらしいものではなくなりました。未婚率の上昇や晩婚化、子どもを持たないご夫婦の増加などさまざまな社会的背景により、「老後を独りで迎える人」が今後さらに増えていくことが予想されています。

介護保険施設で管理者をしている筆者の経験上も、おひとりさまで入所される方や、子どもがいても疎遠で実質的にお一人様状態になっている方など、多種多様な事情を抱える利用者様が年々増加していると感じています。

これからの日本社会ではおひとりさま老後が当たり前の光景になっていきます。だからこそ、早期から自分の「老後をどう過ごすか?」を具体的に考え、準備を始めておくことが重要です。

引用元:厚生労働省 図表1-1-8 年齢階級別未婚率の推移

この記事でわかること

この記事では「お一人様 老後」にまつわる不安要素や具体的な対策、資金計画、制度の活用などを網羅的に解説し、老後の安心を得るための道筋を提示します。

たとえば、お一人様 死後の処理やお一人様 老後 保証人の問題に直面してから対策を考えても、手遅れになりがちです。やむを得ず施設へ入所できなかったり、入院を断られるなどの困難が生じる事例も珍しくありません。

自分の状況に合った資金計画や契約を早めに検討しておくことで、「不安だらけの老後」から「自分らしく、安心できる老後」へと大きく変化させることができます。

おひとりさま老後の主な不安とリスク

経済的な不安

「お一人様 老後 いくら?」という問いに代表されるように、おひとりさま老後ではまず老後資金への不安が大きくのしかかります。

実際に、60代で一人暮らしを始めた方が生活費の圧迫により家賃の安い地域へ転居せざるを得なかったり、年金だけでは足りずパートを続ける事例も多く見受けられます。

経済的不安は老後生活全体を左右します。早いうちから「老後資金がどの程度必要か」を把握し、準備を始めることが不可欠です。

健康面の不安

おひとりさま老後では、自分の体調や介護の必要性に備えた健康面の対策が重要です。

認知症予防のために地域のコミュニティに参加し、そこで定期的に体を動かすプログラムを活用している利用者さんがいらっしゃいました。そうした方は、介護状態に移行しにくい、または進行を遅らせることができ、実際に要介護度が低く保たれているケースもあります。

健康面の不安は一朝一夕には解消できません。かかりつけ医をつくる、運動習慣を身につける、介護施設や老人ホームの情報収集を行うなど、早めの準備が安心につながるのです。

孤独死のリスク

「孤独死 対策」が必要とされるほど、家族や近隣とのつながりが薄れた現代では孤独死のリスクが高まっています。

実際に、高齢単身世帯が増えている地域では、見守りサービスや民生委員の巡回強化などの対策が進められています。しかし、それでも完全に防ぎきれない現状があり、何日も発見されないまま時間が経過してしまうケースも見受けられます。

孤独死のリスクは誰にでもありますが、おひとりさまの場合リスクが一段と高まります。万が一の事態を防ぎ、早期発見・対応につなげるために、住まいの環境やサービス利用、コミュニティづくりが欠かせません。

住まいに関する不安

「お一人様 老後住宅 どこに住む?」と悩む方は多いです。賃貸物件や持ち家、高齢者向け施設・サービス付き高齢者向け住宅など、それぞれメリットとデメリットがあります。

介護保険施設の入所審査でも、入所保証人や連帯保証人が見つからず、やむを得ず入所できなかったり、追加料金を負担しなければいけない例を目の当たりにしています。

住まいに対する不安を解消するには、早めにどういった形態で生活するかの検討が不可欠です。「お一人様 老後 施設」や「お一人様 老後 賃貸」など、それぞれの選択肢の情報を早くから集めておきましょう。

おひとりさま老後の資金計画

老後に必要となる費用の目安

「お一人様 老後資金」は、最低でも生活費 + 医療費 + 介護費 + 住居費 + 葬儀費用を考慮する必要があります。

一般的に「老後2,000万円問題」が話題になりましたが、実際に必要な金額は人によって差があります。例えば月々の生活費を20万円で計算する場合、年金で15万円しかないとすると5万円の赤字が発生します。これを老後20年・30年続けると考えると、単純計算でも1,200万円~1,800万円の不足が見込まれるわけです。

老後に必要な費用は個人差が大きいものの、「自分に合った具体的な数値」を早期に試算し、不足分を補う計画を立てることが大切です。

老後資金を確保するための方法

おひとりさまが老後資金を確保するには、貯蓄・資産運用・就労継続の3本柱で考えるのが有効です。

実際に、60代後半までパートやアルバイト、在宅ワークを続けることで、「老後は年金だけで足りない部分を補っている」という方も増えています。介護施設でも70代前半くらいまでは週に数回働いている利用者さんもいらっしゃいます。

老後資金の不安は対策次第で大きく軽減できます。貯蓄だけでなく、投資・就労の選択肢を複合的に考えてみましょう。

単身女性が陥りやすい資金不足の背景

「お一人様 老後資金 女性」は特に注意が必要です。非正規雇用の増加やライフイベントによるキャリア中断などが原因で、男性より少ない年金額で老後を迎える方が多いからです。

介護保険施設の現場でも、単身女性の利用者様が「年金だけでは施設利用料が賄えない」とご家族(兄弟姉妹や甥姪など)に金銭的援助を求めるケースがあります。しかし、身近に援助をお願いできる家族がいない場合は、貯蓄や各種助成制度の活用が不可欠になります。

単身女性の老後資金不足は社会的にも大きな課題です。今からでも資産運用や就労継続、各種制度の検討を進め、リスクを分散させていく必要があります。

おひとりさま老後の住まい選び

住まいの種類とメリット・デメリット

「お一人様 老後住宅 どこに住む?」という問いに明確な正解はありません。自分の経済状況や体力、地域とのつながりを考慮し、適切な選択肢を選ぶことが重要です。

介護施設の入所を断られた方が、やむを得ずサービス付き高齢者向け住宅を探すケースも珍しくありません。しかし、入居時に保証人が必要だったり、費用負担が思いのほか大きくて入居をあきらめる事例もあります。

自分に合った住まいを選ぶには、経済面と健康状態、将来的な介護リスクを総合的に見極める必要があります。

保証人問題の解決策

「お一人様 老後 保証人」の問題は非常に大きいです。入院や介護施設への入所、賃貸契約など、保証人や身元引受人が必要となる場面は少なくありません。

筆者が管理する介護保険施設でも、身元保証人がいないために入所がスムーズに進められず、結果として在宅で不十分な介護を受け続けることになった方がいらっしゃいました。

保証人問題は「身元保証サービス」や「任意後見契約」などを検討することで解決策が見つかる可能性があります。早めに相談先をリストアップしておきましょう。

5. おひとりさまが利用できるサービスと制度

任意後見契約・財産管理等委任契約

判断能力が十分にあるうちに「任意後見契約」や「財産管理等委任契約」を結んでおくことで、将来的な介護や財産管理をスムーズに進められます。

一人暮らしの高齢者が任意後見契約を結び、認知症が進んでも後見人が必要な契約や支払い手続きを代行してくれたおかげで、施設入所や医療費の支払いが滞りなく行われたという例もあります。

「自分が元気なうちに」契約を整えておくことで、将来的なトラブルを大幅に回避できます。

死後事務委任契約

「お一人様 死後の処理」は親族がいない、もしくは疎遠な場合、誰が対応してくれるのかという大きな問題があります。そこで有効なのが「死後事務委任契約」です。

死後事務委任契約をしていなかったため、遺体の引き取り手が見つからず行政処理になってしまったケースもあります。逆に契約を結んでいる方は、死後スムーズに葬儀が執り行われ、遺品整理も専門業者が行うなど、残された家財道具もきちんと後処理されました。

自分の死後の手続きをいかにしておくかは、「お一人様 老後 準備」で欠かせない要素です。事前に契約を交わし、トラブルを回避しましょう。

相続・遺言の重要性

相続や遺言は家族がいてももめることがありますが、おひとりさまの場合は特に事前準備がないと、財産の帰属や身元確認が複雑化しがちです。

施設で逝去された方が遺言書を残しておらず、残されていた預金通帳や不動産の処分に時間と手間がかかったケースも多々あります。結果、葬儀の費用を一時的に誰が立て替えるのか、どのように精算するのかで大きな問題となってしまいました。

「相続税 試算」や公正証書遺言の作成など、早い段階から専門家と相談しておくことで、死後の混乱を防ぎ、おひとりさまの財産を有効活用できるようになります。

身元保証サービス

「お一人様 老後 保証人」が見つからない方にとって、身元保証サービスは入院や施設入所の際に非常に頼りになります。

とある利用者様は家族が遠方にいて連帯保証人を頼めず、身元保証サービスに加入してから安心して手術を受けることができました。また、介護施設へ入所する際も、身元保証人としてサービス提供元が書類にサインしてくれたため、入所がスムーズに進行したケースがあります。

身元保証サービスは費用はかかるものの、おひとりさま老後に必要不可欠なインフラの一つとして検討してみる価値は大いにあります。

老後の孤独を和らげる工夫

コミュニティ形成・人とのつながり

人とのつながりは、「経済的な豊かさ」と同じくらい老後の生活の質を左右します。

介護保険施設に入所されている方の中には、地域サークルで定期的にハンドメイド教室や体操教室に参加し、心身ともに元気を保っている事例が多くあります。

おひとりさま老後でも「孤独死 対策」としてコミュニティは効果的です。仲間づくりは恥ずかしいと思うかもしれませんが、元気なうちに意識して交流を広げることが大切です。

見守りサービスの利用

定期的な訪問やセンサーで安否を確認する「見守りサービス」は、おひとりさまにとって心強い選択肢です。

在宅で暮らす高齢者向けに、人感センサーやスマート家電と連携した見守りシステムが徐々に普及しています。異常があれば家族やサービス事業者に通知が届き、駆けつけ対応ができる仕組みです。

見守りサービスを導入することで、日常生活の安全性を一気に高めることができます。経済的な負担を考慮しつつ、自分に合ったプランを選びましょう。

楽しめる趣味や新しいチャレンジ

老後こそ「自由に使えるお金や時間」を有効活用し、自分と向き合いながら新しいチャレンジをすることで、人生の満足度を高めることができます。

ある利用者様は定年後に書道や水彩画を始め、作品展に出品するまでに腕を上げました。そうした活動を続けることで、外出頻度も増え、結果として身体的・精神的な健康度が向上したという例があります。

老後は「終わり」のイメージではなく、「新しいスタート」と捉えてみましょう。心の余裕が生まれ、孤独感が薄れ、充実した日々を過ごすことができます。

具体的なおひとりさま老後対策【専門家が解説】

【経済面】老後資金をしっかり準備する

経済的不安を減らす最大の方法は、早期から計画的に「お一人様 老後資金」を貯め、運用することです。

50代のうちにiDeCoやつみたてNISAを始めた方は、老後までにまとまった運用益が期待でき、65歳以降の生活費に足しにできるケースがあります。

老後資金不足は「想定外だった」で済みません。自分に必要な金額をしっかり把握し、できる対策を一つずつ積み重ねていきましょう。

【健康面】暮らしの基盤づくり

健康あってこその老後です。生活習慣の見直しや、適切な医療・介護サービスを得られる体制づくりが非常に重要です。

万が一の入院用バッグ(着替え、保険証、受診歴リスト、常備薬など)を常に用意していた方は、緊急搬送になっても落ち着いて手続きを行い、病院側からも「準備が行き届いている」と評価を受けていました。

日頃の備えがあれば、慌てることなく適切な治療や介護サービスを受けられます。健康面は先手が肝心です。

【孤独死リスク】公的・民間サービスの活用

「孤独死 対策」としてできることは数多くあります。人とのつながりや、サービス利用を組み合わせることが有効です。

地域包括支援センターなどで開催している「高齢者サロン」に参加し、介護予防や健康づくりに励みながら、参加者同士で仲良くなり、日常的な見守りにつながっている方がいます。

孤独死のリスクはゼロにはできませんが、見守り・介護サービス、コミュニティ参加を組み合わせることで大幅に軽減できます。

【死後事務】エンディングノートを活用する

エンディングノートは、死後の手続きや自分の希望を整理するうえで非常に役立ちます。

ある利用者様がエンディングノートにすべての口座情報やSNSのID・パスワードを残していたため、死後の事務手続きが非常にスムーズに進みました。結果的にトラブルや時間のロスが軽減されました。

エンディングノートは「遺言書」とは異なりますが、自分の最期の希望を具体的に示すための便利なツールです。書き方を学び、必要に応じて更新しておきましょう。

まとめ:おひとりさま老後は早めの準備が安心への近道

ここまで見てきたとおり、「お一人様 老後」には多くのリスクと不安要素がありますが、早めに情報を収集し、自分に合った対策を講じることで、安心した人生設計が可能です。

介護保険施設に入所されている方でも、任意後見契約や身元保証サービス、エンディングノートなどを活用し、生活や死後に関する不安を最小限に抑えている例が少なくありません。

おひとりさま老後は、一歩踏み出すかどうかで未来が大きく変わります。「自由に使えるお金や時間」「自分と向き合えるゆとり」を確保するために、今から具体的なアクションを始めてみましょう。

コメント