はじめに|介護職に今求められる「生産性向上」とは何か?

現在、介護業界では「介護現場の生産性向上」が重要なキーワードとして注目を集めています。背景には、高齢化の加速による要介護者数の増加、深刻な人材不足、そして介護職員一人ひとりの業務負担の増大といった現実があります。

介護職員が少ない人数で多くの利用者に質の高いケアを提供するには、従来のやり方だけでは限界があります。こうした課題に対して、厚生労働省は「介護現場における生産性向上ガイドライン」を提示し、ICTの導入や業務の標準化、職場環境の改善といった具体的な対策を推進しています。

この記事では、介護職に関わるすべての方、特にこれから介護職を目指す方や、日々現場で奮闘されている方に向けて、「生産性向上」の意味と目的、そして具体的な取り組み方法についてわかりやすく解説します。加算の取得やICT活用の実例、現場での成功事例までを網羅的に紹介していますので、今後のキャリアにぜひ役立ててください。

第1章|介護業界の現状と生産性向上の必要性

介護者の増加と介護人材の減少という深刻なギャップ

介護の需要は年々増加しているにもかかわらず、介護職員は不足しています。このギャップが、生産性向上の取り組みを求める大きな背景です。

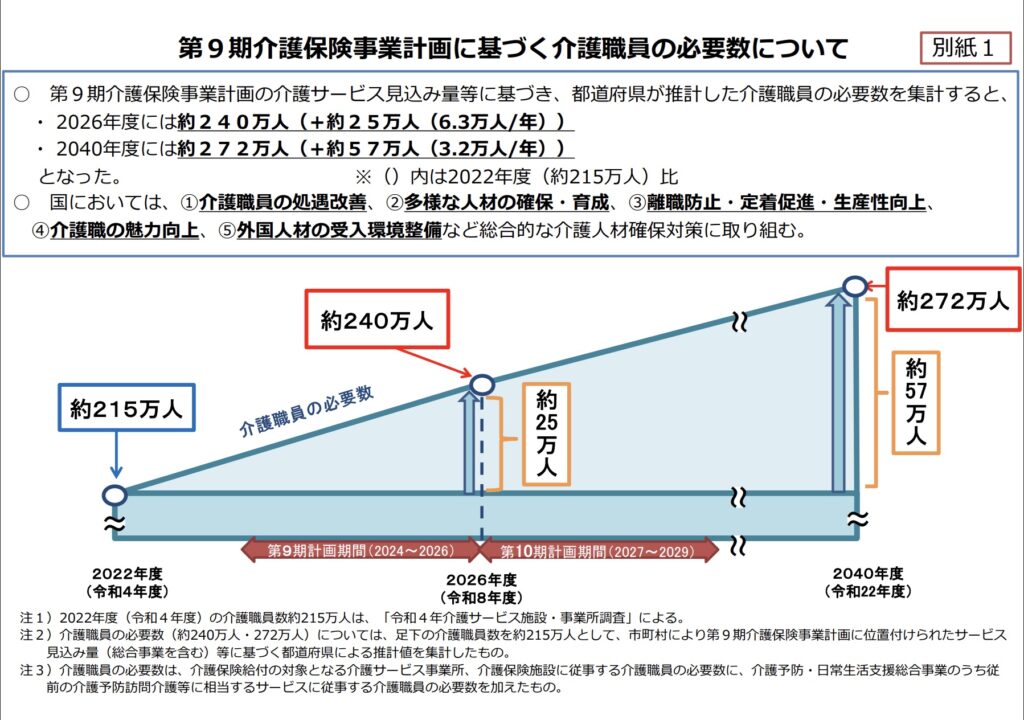

厚生労働省の「第9期介護保険事業計画」(2024年)によると、2026年には約240万人の介護職員が必要とされる一方で、現状のままでは約25万人が不足すると試算されています。さらに2040年にはさらに大きな需給ギャップが見込まれています。

特別養護老人ホームでは、職員が1日10人以上の入居者を対応しながら、記録業務やカンファレンス、家族対応までこなすケースも少なくありません。このような状況では、ミスのリスクが高まり、職員の離職にもつながります。

だからこそ、限られた人員で高品質なサービスを提供するために、「生産性向上」は避けて通れない課題となっているのです。

引用元:厚生労働省 第9期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について 令和6年7月12日

※ 人手不足の原因と対策について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/kaigostaff-gensyou-haikei/

生産性向上は「効率化」だけでなく「質の担保」にもつながる

介護の生産性向上は単なる効率化ではなく、むしろ“サービスの質の向上”と“職員の働きやすさ”を同時に実現する手段です。

生産性というと「もっと速く」「もっと少ない人数で」という誤解をされがちですが、介護業界で言う生産性向上とは、質の高いケアを持続可能な形で提供する仕組みづくりです。

例えば、記録業務を音声入力やテンプレート化することで時間を短縮すれば、その分の時間を利用者とのコミュニケーションや個別ケアに充てることができます。

生産性向上とは、効率化の先にある“質の担保と向上”を目指すものであると理解しましょう。

介護職の働きがいと持続可能性を高めるカギ

生産性向上の取り組みは、介護職員のモチベーションや働きがいを高め、介護業界全体の持続可能性を高めるカギです。

業務の見える化や分担の明確化、ICTの導入により、属人的な業務負担が減り、チームとしての協働が促進されます。また、職員一人ひとりの役割や貢献が見えるようになることで、やりがいも実感しやすくなります。

ある施設では、業務の流れと役割を再検討し、他職種が連携して介護職員をサポートできる体制を確立させた結果、介護職は介護サービスに特化したサービスを行い、介護の質を担保できるようになり、残業時間が一人当たり1日約30分短縮した事例もあります。(※1)

職員の満足度とケアの質を両立するためにも、生産性向上は介護現場の“未来を守る”重要な取り組みなのです。

※1 参考資料 厚生労働省 施設サービス ガイドライン(令和2年度改訂版)事例7

第2章|介護現場における生産性向上とは?目的とメリット

生産性の定義:「少ない労力で質の高いケアを実現」

介護における生産性とは、限られたリソースの中で「質の高いケアを継続的に提供すること」です。

経済産業省が定義する生産性(産出/投入)は、介護業界では「ケアの質や満足度(産出)」を「時間・人員・コスト(投入)」で割ったものとして捉えると分かりやすいでしょう。

一人の職員がICTを活用し、記録・報告を10分で済ませられれば、浮いた時間を利用者の見守りや傾聴に使うことができます。これが「少ない労力で質を保つ」生産性向上の本質です。

単なる作業の速さではなく、「人に向き合う時間を生み出す」ことこそが、介護における生産性の意味です。

利用者・職員・組織それぞれのメリット

生産性向上は、利用者・介護職員・事業所のすべてにとってプラスの効果をもたらします。

業務が効率化されることで、利用者にはより丁寧なケアが、職員には働きやすい環境が、そして組織には人材の定着と経営の安定というメリットが生まれます。

業務の仕分け、ICT・介護ロボットや、介護助手の活用を通じて、夜間帯の見守り時間が146分から55分に(62%減)記録時間が889分から456分に(49%減)減少し、介護・看護職員の人員配置2.87:1を実現することができた(実証前は2.0:1)という事例もあります。(※2)

誰かの負担を減らすのではなく、“全体が良くなる”のが生産性向上の真の価値です。

※2 参考資料 厚生労働省 施設サービス ガイドライン(令和2年度改訂版) 事例23

生産性向上=現場のストレス軽減とケアの質の両立

生産性向上の取り組みは、職員のストレス軽減と、ケアの質の向上を同時に実現できます。

雑多な業務に追われて精神的・肉体的に疲弊してしまうと、当然ながら利用者に対するケアの質も低下します。反対に、時間と心にゆとりがあると、よりきめ細やかなケアが可能になります。

業務負担を軽減するため、1日のスケジュールを「見える化」した結果、事前に忙しい時間帯を把握できるようになり、業務の分散と連携がスムーズになったという施設もあります。

「生産性向上」はケアの“質”と“職員の健康”を守るための最重要施策です。

第3章|厚生労働省が示す「介護現場の生産性向上ガイドライン」とは

国が定めた「7つの取り組み」の概要

厚生労働省は介護現場の生産性向上のために「7つの重点取組」をガイドラインとして提示しています。

この7つの取組は、実際の現場で取り組みやすく、どの施設にも応用可能な汎用的な内容となっています。

これらは、どの施設でも導入可能で、効果が見えやすいのが特徴です。

ガイドラインに沿った7つの柱を実践することで、組織全体の業務改善が促進されます。

制度背景と政策のねらい(2025年問題など)

生産性向上は、国の将来予測に基づいた“必要不可欠な政策”として進められています。

2025年には団塊の世代が全員75歳以上となり、「超高齢社会」が本格化します。それに伴い、介護需要が爆発的に増加し、現状の体制では対応しきれなくなる可能性があります。

厚生労働省は2021年より「介護現場の生産性向上の取組の推進に関する通知」を発出し、事業所に対してICT導入支援、委員会の設置、加算によるインセンティブ強化などを展開しています。

この取り組みは「やった方がよい」ではなく、「今すぐやるべき」政策であるということを忘れてはなりません。

第4章|7つの取り組みに基づく生産性向上策【実践編】

職場環境の整備(5S活動)

介護現場での生産性向上を語るうえで、まず重要なのが「職場環境の整備」です。その中心となるのが、整理・整頓・清掃・清潔・躾(しつけ)の「5S活動」です。

環境整備がなされていない現場では、必要な物品が見つからず探し物に時間を費やしたり、物が散乱して事故が起こるリスクも高まります。5Sを徹底することで、効率よく、安全に業務が進められるようになります。

たとえば、1つの施設では「美観コンテスト」を開催し、職員が見た目にもこだわった整理整頓ができるように意識付けられた結果、施設内の備品の位置が定置化でき、美しく整っている状態を常に保つ習慣ができた事例もあります。(※3)

介護現場における「職場環境の整備」は、生産性向上の第一歩であり、すべての土台といえます。

※3 参考資料 厚生労働省 施設サービス ガイドライン(令和2年度改訂版) 事例3

業務の明確化と役割分担

介護業務は多岐にわたり、曖昧な業務分担がかえって非効率を招いている現場も少なくありません。そのため、業務の可視化と明確な役割分担が不可欠です。

業務が属人化していると、「その人がいないと回らない」状況が生まれ、組織としての弱さにもつながります。マニュアル化や役割表によって誰が・何を・いつやるかが明確になると、チーム全体の動きがスムーズになり、突発的な人員不足にも柔軟に対応できます。

ある施設では、繁忙期にシルバー人材を活用することで、介護職員が専門性のある業務に注力できるようになり、直接利用者と関わる時間が増え、介護事故のリスクが減少しました。(※4)

「業務の明確化と役割分担」は、スタッフのストレス軽減にも直結し、組織全体のパフォーマンス向上につながる大切なステップです。

※4 参考資料 厚生労働省 施設サービス ガイドライン(令和2年度改訂版) 事例9

手順書の作成・標準化

現場でのケアの質を均一に保つためには、業務の「標準化」が欠かせません。その要となるのが「手順書の作成」です。

経験や勘に頼る業務は、スタッフ間でばらつきが出やすく、新人や他職種の連携にも支障が出ます。手順書を整備することで、誰が行っても一定の質が担保され、利用者に対しても安定したケアが提供できるようになります。

たとえば、ベテラン介護職員の効率的な方法の手順書を作成したことで、熟知している介護職員以外の職員が実施する場合でも、写真による例示が入った手順書により的確に業務ができるようになり、食事・おやつ等のセッティングを介護職以外(栄養士)に振り分けることができました。これにより日勤リーダーの残業を毎日30分削減されています。(※5)

「手順書の標準化」は、教育・業務品質・時間短縮の3つの軸で成果を生む実践的な取り組みです。

※5 参考資料 厚生労働省 施設サービス ガイドライン(令和2年度改訂版) 事例28

記録・報告様式の工夫

介護業務の中でも特に負担感が大きいのが「記録・報告業務」です。この作業を効率化することで、生産性は大きく向上します。

多くの施設では、記録様式が現場ごとに異なり、書くべき内容も曖昧なまま放置されていることがあります。その結果、記録に時間がかかり、肝心のケア時間が削られてしまうのです。

一例として、タブレットの活用により、記録業務の転記が削減され、1ヶ月1人当たりの記録作業時間が170.4分削減されました。また、必要な記録帳票を見直す機会になり、帳票が3つ減り、全体の1割を削減できました。(※6)

記録様式の工夫は、ミス防止にもつながり、ケアの質と効率の両方を支える重要な要素です。

※6 参考資料 厚生労働省 施設サービス ガイドライン(令和2年度改訂版) 事例32

情報共有の工夫(カンファレンス、ICTの活用)

情報共有は介護現場の安全・安心を守るために不可欠です。その仕組みが未整備だと、伝達ミスによる事故やサービスの質低下につながります。

ICTやカンファレンスの活用で、情報共有は大きく進化します。特に、ICTを活用した「リアルタイム情報共有」は、忙しい現場でも短時間で要点を押さえた連携を可能にします。

ある施設では、インカムによって職員間の情報共有が迅速化し、業務を行いながらユニット全体での見守りに気を配る余裕が生まれ、事故防止が強化された事例があります。(※7)

「情報共有の仕組み化」は、生産性だけでなく、利用者の安全にも直結する改革ポイントです。

※7 参考資料 厚生労働省 施設サービス ガイドライン(令和2年度改訂版) 事例41

OJTと人材育成の仕組みづくり

人材育成は、生産性向上の“基盤”となる取り組みです。特に、現場での教育・指導を担う「OJT(On the Job Training)」の体制づくりは極めて重要です。

多忙な現場では、育成が「先輩の善意」に任されがちで、結果的に教育の質やスピードにばらつきが出ます。これを防ぐためには、OJT担当の明確化や指導内容のマニュアル化が効果的です。

たとえば、「気づきシート」で職員の気づく力を養成し、職員の意識や意欲も高まった事例が報告されています。処遇会議で「気づき」の対策を話し合うことで、各委員会や係の業務が効率化され、全職員で行う月1回の「業務会議」も決定までの時間が短縮されました。(※8)

育成の仕組みが整えば、現場の安定性が増し、職員の能力向上が全体の生産性に直結します。

※8 参考資料 厚生労働省 施設サービス ガイドライン(令和2年度改訂版) 事例48

理念・行動指針の浸透と共有

現場の生産性を高めるためには、単なる技術や制度だけでは不十分です。職員全員が共通の「価値観」や「目的意識」を持つことが、生産性向上の本質です。

理念や行動指針が共有されている施設では、職員同士の連携がスムーズで、判断や行動にブレがありません。それが結果としてミスの減少や業務効率の向上につながります。

具体的には、理念を具体化させた言葉を職員と共有することで、自分たちが目指すべき業務内容、教育などの共通イメージを持つことができ、法人理念に共鳴し、施設をよくしていきたいと思う職員が93.4%、やりがいのある職場だと思う職員が73.4%になった施設もあります。(※9)

理念の浸透は、組織の一体感を生み、業務の無駄を省く“見えない力”となります。

※9 参考資料 厚生労働省 施設サービス ガイドライン(令和2年度改訂版) 事例51

第5章|ムリ・ムダ・ムラをなくす「3M」視点の業務改善

「ムリ・ムダ・ムラ」の具体例と解消方法

介護現場の生産性向上においては、「ムリ(無理)・ムダ(無駄)・ムラ(ばらつき)」、いわゆる「3M」の視点で業務を見直すことが非常に効果的です。

ムリとは、職員に過剰な負荷がかかっている状態、ムダは本来必要のない作業や動作、ムラは作業の質や手順が職員ごとに異なることを指します。これらを放置すると、業務の非効率だけでなく、職員のストレス増加やサービス品質の低下にもつながります。

厚生労働省のガイドラインでも、まず業務の「見える化」を図ることが推奨されています。たとえば、業務ごとの所要時間を把握し、作業の重複やボトルネックを分析することで、改善ポイントが明確になります。

「3M」を減らすことは、現場の負担軽減だけでなく、ケアの質の安定にも寄与する重要なアプローチです。

小さな改善の積み重ねが大きな変化に

生産性向上と聞くと、大掛かりなシステム導入や構造改革をイメージしがちですが、実際には小さな業務改善の積み重ねが、現場全体に大きな変化をもたらします。

たとえば、使用頻度の高い物品の配置を見直す、申し送りの方法を簡素化する、情報共有のタイミングを定時化するといった身近な工夫が、業務の流れをスムーズにします。

厚生労働省のガイドラインでも、職員からのアイデアを集めて実行に移す「現場参加型の改善」が推奨されており、これにより職員のモチベーション向上や組織の一体感も高まるとされています。

小さな改善を積み重ねる文化が根付けば、自然と職場は働きやすくなり、ケアの質も向上していきます。それは、継続可能な介護の実現につながる確かな一歩です。

第6章|ICT・介護ロボット・データ活用による業務効率化の最前線

ケアプランデータ連携システムとは?

介護現場の業務効率化を推進する上で、ICTの活用は今や欠かせない要素です。中でも注目されているのが、厚生労働省が開発を進めている「ケアプランデータ連携システム」です。

このシステムは、居宅介護支援事業所と介護サービス提供事業所の間で、利用者のケアプラン情報を電子的にやり取りできる仕組みで、これまで紙やFAXで行われていた情報共有の手間やミスを大幅に削減できます。

導入が進んでいる自治体では、ケアマネジャーと事業所間の連携スピードが改善され、業務効率化とケアの質の両立につながっているとされています。

今後、全国的な普及が見込まれており、現場のICT化における中核的な仕組みになると考えられています。

記録から請求まで一元管理する介護ソフトの活用

介護記録の電子化は、生産性向上の代表的な取り組みの一つです。厚労省の事例集でも、介護ソフトを活用して記録から請求処理までの業務を一元管理することで、職員の事務作業負担が軽減された事例が報告されています。

具体的には、音声入力機能を備えた記録ソフトや、タブレットでリアルタイムに入力できる仕組みが導入され、記録の効率化・情報の正確性の向上・紙の管理工数の削減などが実現されています。

また、情報が一元化されることで、管理者や多職種との連携がスムーズになり、ケアマネジャーへの報告や国保連請求も自動化されるなど、全体の業務効率を高める効果が見られます。

このようなICTツールの導入は、単なる作業効率化にとどまらず、職員の心理的負担軽減やチームケアの質的向上にもつながると期待されています。

見守りセンサーや介護ロボットの導入と活用のポイント

近年、見守りセンサーや介護ロボットといったテクノロジーの導入も、介護現場に広がりつつあります。特に夜間帯の見守りや、排泄予測、移乗補助などの分野では、省力化と安全性の向上が期待されています。

厚生労働省の事例集では、こうした機器を導入したことによって、職員の夜間の巡視回数が減少し、休憩時間の確保や業務の質の改善につながったとの報告があります。

導入にあたっては、現場の課題や施設の構造、職員のICTスキルなどを考慮し、段階的な導入と定期的な振り返り(PDCA)が重要です。また、現場の声を取り入れて導入効果を評価することで、継続的な改善にもつながります。

こうした先進技術は、決して「人を置き換えるもの」ではなく、「人を支える道具」として、介護職員がより質の高いケアを提供できる環境づくりに貢献しています。

第7章|「介護生産性向上委員会」の設置と加算の取得要件

委員会の役割とPDCAの回し方

介護現場での生産性向上を実効性あるものにするためには、組織的に取り組む体制が不可欠です。厚生労働省のガイドラインでは、施設や事業所に「生産性向上委員会」を設置し、業務改善を継続的に行うことが推奨されています。

この委員会では、現場の課題を洗い出し、改善内容を計画・実行し、その成果を評価・見直すという「PDCAサイクル」を回すことが求められます。職員からの意見を積極的に取り入れながら、全体で改善活動を推進することで、現場に定着しやすい改革が実現します。

委員会のメンバーは管理者やリーダー層に限定せず、現場の職員も含めて構成されることが望ましく、誰もが改善の主役となれる環境づくりが重要です。

加算制度の概要:生産性向上推進体制加算Ⅰ・Ⅱ

2024年度の介護報酬改定において、「生産性向上推進体制加算」が新設され、制度的にも取り組みを後押しする流れが整ってきています。

この加算には以下の2種類があります。

ガイドラインでは、いきなり加算Ⅰの要件を満たすのではなく、まずは加算Ⅱの取得を目指して改善体制を整備し、段階的に取り組みを深めていくことが奨励されています。

委員会設置の重要性と今後の対応

介護業界では、今後の人手不足・高齢化の進行に伴い、限られたリソースで質の高いケアを提供していく体制づくりが急務です。そのためにも、委員会を中心とした業務改善の体制整備は、今後ますます重要になっていきます。

ガイドラインでは、委員会の定期的な開催だけでなく、その内容を記録し、施設全体で共有・展開することの重要性も示されています。また、委員会活動を可視化することで、現場職員の参加意欲や主体性が高まり、継続的な改善へとつながっていきます。

制度上の加算だけでなく、職員のエンゲージメント向上や離職防止、利用者サービスの質的向上にもつながるため、委員会の設置はまさに“現場力”を育てる基盤といえるでしょう。

第8章|全国に新設された「介護生産性向上総合相談センター」の活用法

各都道府県の窓口と支援内容

厚生労働省は、介護事業所における生産性向上の取り組みを支援するために、全国の都道府県に「介護生産性向上総合相談センター」を設置しました。このセンターは、介護事業所や施設が生産性向上に向けた取組を進める際の相談窓口として機能しています。

各センターでは、ICTの導入支援、業務改善の具体的な方法に関するアドバイス、加算の取得に関する情報提供などが行われており、現場の実情に即した助言を受けることができます。

ガイドラインでも紹介されているように、相談センターは単なる窓口ではなく、専門的な知識をもった支援員が「伴走型支援」を行う点が特徴です。自施設に合った改善策を客観的な視点から検討するうえでも、非常に有効な支援手段です。

無料で受けられるアドバイスと研修機会

相談センターでは、生産性向上に関する無料のアドバイスや職員向けの研修会・セミナーなども提供されています。内容は、介護記録ソフトやICT機器の選定・導入方法、業務の可視化、OJTの体制づくりなど多岐にわたります。

厚生労働省の資料では、こうした研修をきっかけに、業務改善や記録様式の統一が進んだ事例も紹介されています。特に中小規模の事業所では、専門的なノウハウにアクセスできる場として、非常に高い価値があります。

また、他施設との交流や事例共有の機会も設けられており、地域全体で生産性向上に取り組むネットワークづくりにも寄与しています。

「何から始めたらよいかわからない」と感じている場合でも、相談センターの活用によって具体的な第一歩を踏み出すことが可能です。

第9章|現場での成功事例から学ぶ!生産性向上のリアル

ガイドラインに基づいた多様な改善事例

介護現場における生産性向上は、特定の方法に限定されず、各施設の状況に応じた多様な取り組みによって実現されています。厚生労働省の事例集では、施設規模や機能の異なる複数の事業所が、ガイドラインに沿った改善策を実施している事例が紹介されています。(※10)

たとえば、記録業務の見直しとして、紙ベースから電子記録への移行や、記録項目の整理・簡素化を行ったことで、職員の記録時間の短縮とケア時間の確保が可能になったという報告があります。また、5S活動を通じて物品管理を効率化したことで、探し物の時間が減少し、業務の流れが改善された事例もあります。

そのほか、OJTの仕組みづくりや、業務分担の見直し、職員間の情報共有を目的としたICTの導入など、身近なテーマから改善が始められている事例が多く見られます。

これらの取り組みに共通しているのは、「現場職員の参加」と「継続的な改善活動」の姿勢です。日常業務の中に改善の視点を持ち込むことで、大きな投資や組織改編を行わずとも、実行可能な生産性向上が実現できていることがわかります。

※10 参考資料 厚生労働省 施設サービス ガイドライン(令和2年度改訂版)

成功事例に共通するポイント:「職員の巻き込み」と「成果の見える化」

厚生労働省のガイドラインでも強調されているように、生産性向上の鍵となるのは、職員の主体的な関与と、取り組みの成果を「見える化」する仕組みです。

改善活動が現場に根づくためには、単に「上からの指示」ではなく、現場で働く職員一人ひとりが「なぜその取り組みが必要なのか」を理解し、納得したうえで行動できるような環境が必要です。そのためには、委員会活動やミーティングなどを通じて、現場の声を吸い上げるプロセスが不可欠です。

また、改善の成果を数値やグラフなどで視覚化することで、職員自身が「自分たちの努力が成果に結びついている」ことを実感でき、次の改善へのモチベーションにもつながります。ガイドライン内の事例でも、業務時間の変化、事故件数の減少、記録業務の簡素化などを定期的に振り返ることで、継続的な改善につなげている様子が紹介されています。

このように、成功事例に共通するポイントは、職員全体の“巻き込み力”と、“変化の実感”を得られる仕組みづくりにあるといえるでしょう。

第10章|これからの介護を支える人材へ:今こそ「考えて動ける介護職」になろう

介護職に求められるマインドとスキルとは

介護の現場が大きく変わる今、求められるのは「言われたことをこなす人」ではなく、「考えて動ける介護職」です。

生産性向上は、単なる業務効率化ではなく、利用者のQOL(生活の質)を高め、職員自身の働きがいを守る取り組みです。そのためには、課題を発見し、解決に向けて行動できるマインドとスキルが不可欠です。

具体的には、観察力・提案力・チームワーク力、そしてICTリテラシーなどが重要です。これらは一朝一夕では身につきませんが、日々の業務の中で意識することで、確実に高められます。

介護職は、単なる“お世話係”ではありません。現場を動かす“エンジン”であることを、私たちは自覚する必要があります。

若手職員・中堅職員が取り組める「小さな第一歩」

「生産性向上」と聞くと、何か大がかりで難しそうに感じるかもしれません。しかし、実際は小さな取り組みから始めることができます。

たとえば、日々の業務で「探し物が多い」「連携がうまくいかない」と感じる場面があれば、それを仲間と共有し、改善策を提案してみましょう。OJT中の新人への伝え方を工夫するだけでも、現場の効率は変わります。

大切なのは、「現場で起きている問題を自分ごととして捉える力」です。その気づきと一歩が、チームを動かし、施設を変え、介護の未来をつくっていく原動力になります。

まとめ|生産性向上は介護の未来を変える

介護業界は今、大きな転換点を迎えています。人手不足、高齢化、業務過多といった課題に立ち向かうためには、「介護現場の生産性向上」が不可欠です。

本記事でご紹介したように、7つの取り組みやICT活用、委員会の設置、加算制度の活用、そして職員一人ひとりの意識改革まで、多角的なアプローチが求められています。

生産性向上は決して一部の経営者や管理職だけの仕事ではありません。現場に立つ一人ひとりが、課題に気づき、行動し、改善を積み重ねることで、より良い職場とより良いケアが実現します。

今こそ、小さな一歩を踏み出す時です。その一歩が、あなたの職場を、そして介護の未来を、確かに変えていく力になります。

コメント