介護や看護の現場で、「転倒が怖いからベッドを4点柵にしたい」「点滴を抜くのでミトンをつけたい」と迷う場面は少なくありません。

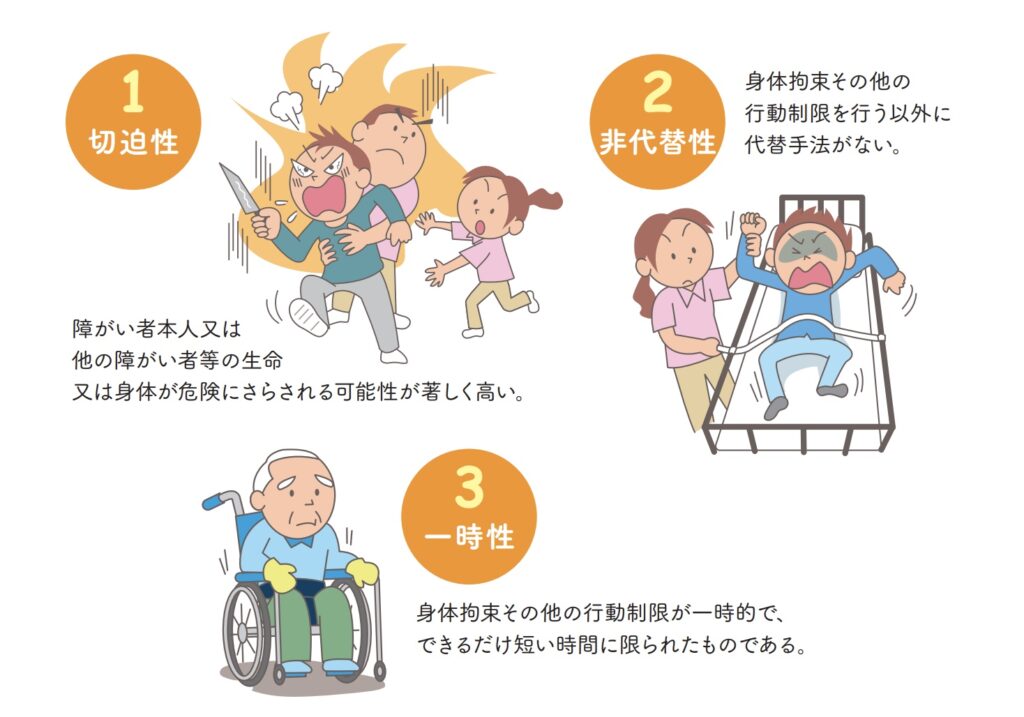

しかし、身体拘束は利用者・患者さんの尊厳と健康に大きな影響を与えるため、厚生労働省は原則禁止とし、例外的に認められる条件として「切迫性・非代替性・一時性」という身体拘束3原則を定めています。

本記事では、厚生労働省のガイドラインや各種指針の内容をもとに、身体拘束3原則の意味と判断基準、具体的な事例、記録・カンファレンス・委員会のポイントまでを、介護・看護・精神科・在宅・障害・児童といった幅広い領域にわたってわかりやすく解説します。

身体拘束3原則を「やってよい条件」としてではなく、「本当にやむを得ないかを問い続ける最後のチェック」として使うために、現場で明日から実践できる工夫や研修・勉強会で使える教材案も紹介します。

はじめに|なぜ今「身体拘束3原則(切迫性・非代替性・一時性)」が重要なのか

身体拘束3原則(切迫性・非代替性・一時性)は、今の介護・医療の現場では「知っているかどうか」で大きく差がつく、とても重要な考え方です。なぜなら、この3つを押さえていないと、利用者さんの人権を守れないだけでなく、施設や職員が法令違反や減算・訴訟リスクを抱えることになるからです。

厚生労働省は、介護保険施設や障害福祉サービス等において、身体拘束は原則として禁止であり、緊急やむを得ない場合に限り「切迫性・非代替性・一時性」の3要件すべてを満たすときだけ例外的に認めるとしています。令和7年3月に改訂された「身体拘束廃止・防止の手引き」でも、施設だけでなく在宅介護や家族への啓発を含め、「不当な身体拘束の廃止・防止」が繰り返し強調されています。

たとえば、ベッドから転落しそうだからといって「とりあえずベッド柵を4本立てる」「ミトンで手を縛る」といった対応は、3原則を満たさなければ違法な身体拘束になり得ます。厚労省の「身体拘束ゼロへの手引き」や各自治体の指針では、ベッド柵4点囲い、ミトン、Y字帯、安全ベルト、介護衣、向精神薬の過剰投与などが身体拘束の具体例として示されています。

このように、身体拘束3原則は「やってもいいための口実」ではなく、「本当にやむを得ないかどうかを自分たちに問い直すためのチェックリスト」です。本記事では、介護・看護・精神科・在宅など、さまざまな現場で共通して使えるように、3原則の意味と具体例、そして記録・研修・指針づくりのポイントまで整理していきます。

※ 参考資料① 厚生労働省 介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き 令和7年3月改訂

※ 参考資料② 厚生労働省 身体拘束ゼロへの手引き 平成13年3月発行

介護・看護・精神科・在宅で共通する“人権”と“安全”のジレンマ

どの現場でも、身体拘束に関する一番の悩みは「人権」と「安全」を同時に守ることが難しい、というジレンマです。職員は「縛りたくない」「閉じ込めたくない」と思いながらも、「転倒して骨折したらどうしよう」「自己抜去で命に関わったらどうしよう」といった不安の中で判断を迫られます。

厚労省の手引きでは、身体拘束はその人の身体的・物理的な自由を奪い、能力や権利を奪うおそれがある行為だと説明されています。一方で、生命や身体を守るために、緊急やむを得ない場合には必要最小限の拘束を行わざるを得ないこともある、とされています。この「尊厳の保持」と「安全確保」をどう両立させるかが、すべての現場に共通する課題です。

たとえば、認知症の方が点滴チューブを何度も抜いてしまい、命に関わる出血や窒息の危険が高い場合があります。代わりの方法(見守り強化・環境調整・別の固定方法など)を試してもどうしても危険が避けられない場合、短時間のミトン使用が検討されるケースがあります。このとき、「本当に3原則を満たしているか」「他に方法はないか」をチームで確認し、記録に残すことが重要だと、障害福祉や介護分野の手引きでも示されています。

つまり、人権と安全のジレンマを解決するカギが、身体拘束3原則の正しい理解と、チームでの話し合い・記録です。「かわいそうだから縛らない」か「事故が怖いから縛る」かの二択ではなく、「どうすれば拘束せずに安全を守れるか」を考え続ける姿勢こそが、人権も安全も守る一番の近道だと言えます。

厚生労働省による身体拘束原則禁止と例外3原則の位置づけ

現在の日本の制度では、介護・障害福祉・医療のどの分野でも「身体拘束は原則禁止」が基本ルールです。厚生労働省の通知や運営基準では、「利用者や患者の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他の行動制限を行ってはならない」と明記されています。

ただし、まったくのゼロにせよと言っているわけではなく、「緊急やむを得ない場合」に限り、3つの要件(切迫性・非代替性・一時性)をすべて満たす場合だけ、例外的に認めるという整理になっています。鳥取県の「不適切な身体拘束を防止するための手引き」でも、厚労省の考え方を踏まえ、この3要件がすべて当てはまる場合のみ、必要最低限の身体拘束を行うことはやむを得ないとしています。

具体的には、

と定義されています。

つまり、厚労省の位置づけは「身体拘束を減らすどころか、原則としてしてはならない。ただし、3原則をすべて満たす緊急時だけ、かろうじて例外として認める」というものです。この前提を押さえておくと、「3原則をクリアしているから安心して縛ってよい」という発想が誤りだとわかりやすくなります。

引用元:鳥取県 不適切な身体拘束を防止するための手引き 平成29年3月

研修・監査・指導・裁判で問われる「3原則の理解」と「記録」

身体拘束3原則は、現場の倫理だけでなく、「研修・監査・指導・裁判」の場面でも具体的に問われるポイントになっています。つまり、「なんとなく知っている」では足りず、「説明できる」「記録できる」レベルで理解しておく必要があります。

介護保険施設では、「身体拘束廃止未実施減算」という仕組みがあり、身体拘束廃止に向けた委員会・指針・研修・記録などが整っていないと、報酬が減算される仕組みになっています。また、令和6年度の診療報酬改定では、医療機関においても「身体的拘束最小化の基準」が入院料の施設基準に組み込まれ、必要な体制が整っていないと減算されることが明確になりました。

訴訟の場面でも、「なぜ身体拘束が必要だったのか」「3原則を満たしていたことをどう確認したのか」「代替方法をどこまで検討したのか」「記録や同意はどう残されていたのか」が判断材料になります。厚労省の資料や自治体の手引きでも、身体拘束を行った場合には、様態・時間・心身の状況・緊急やむを得ない理由などを記録し、できるだけ早く解除するよう努力することが求められています。

このように、「3原則を理解しているか」「記録に残しているか」は、現場の努力を守る“盾”にもなります。日々のケアが専門職として妥当であったことを示すには、3原則に沿って判断し、そのプロセスを文章として残しておくことが欠かせません。

身体拘束・身体抑制とは?|定義と「行動制限」の違い

まず押さえたいのは、「身体拘束」「身体抑制」「行動制限」という言葉は似ていますが、法令やガイドライン上では少しずつ意味が違うということです。ここを曖昧にしたまま議論すると、「これは拘束に入るの?入らないの?」が現場ごとにバラバラになり、職員も家族も混乱してしまいます。

介護保険施設向けの「身体拘束ゼロへの手引き」では、身体拘束を「本人の行動を制限するために、身体をひもやベルト、柵などで固定し、自由な動きや行き来を奪う行為」と説明し、11項目の具体例を示しています。一方、精神科・病院では、昭和63年厚生省告示第129号などに基づき、「抑制帯等を用いて患者の身体を一時的に拘束し、その運動を抑制する行為」を身体的拘束と定義しています。

さらに、山梨大学医学部附属病院の「身体的拘束最小化(行動制限も含む)に関する指針」では、「身体的拘束だけでなく、外出禁止や病室から出さないといった行動制限も、患者の自由を奪う行為として最小化すべき」という考え方が示されています。

このように、言葉の定義をきちんとそろえることで、「これは許される支援なのか?」「身体拘束や行動制限にあたるのか?」をチームで共通理解しやすくなります。次の小見出しから、介護保険施設と病院・精神科それぞれの定義を、順番に整理していきます。

※ 参考資料 山梨大学医学部附属病院 身体的拘束最小化(行動制限も含む)に関する指針 令和7年5月19日改訂

介護保険施設における身体拘束の定義(省令第35条の2と身体拘束ゼロへの手引き)

介護保険施設(特養・老健など)では、「身体拘束を原則禁止し、例外的に認める条件を定める」ことが、指定基準を定める省令や厚労省通知の中で明確に位置づけられています。

介護老人保健施設の運営基準などを定めた省令では、「入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他の行動制限を行ってはならない」とされ、やむを得ず行う場合には、その様態・時間・心身の状況・緊急やむを得ない理由などを記録することが求められています。

これをわかりやすく整理したものが、厚労省「身体拘束ゼロへの手引き」や、鳥取県など自治体が作成した「身体拘束等適正化のための指針」です。これらの資料では、身体拘束を「その人の身体的・物理的な自由を奪い、行動を抑えるためにひも・ベルト・柵などを用いる行為」と説明し、以下のような共通の11項目を身体拘束の具体例として挙げています。

身体拘束ゼロへの手引きで示されている11項目は、

- 徘徊しないように、車椅子や椅子、ベッドに体幹・四肢を紐などで縛る

- 転落しないように、ベッドに体幹・四肢を紐などで縛る

- 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む

- 点滴・経管栄養チューブを抜かないように、四肢を紐などで縛る

- チューブを抜かない・皮膚を掻きむしらないように、ミトン型手袋などで手指の機能を制限する

- 車椅子・椅子からずり落ちたり立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯・腰ベルト・車椅子テーブルをつける

- 脱衣やオムツ外しを制限するために、つなぎの介護衣を着せる

- 立ち上がり能力がある人に、立ち上がりを妨げる椅子を用いる

- 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹・四肢を縛る

- 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる

- 自分の意思で開けられない居室などに隔離する

この定義と具体例を前提にすると、「これは身体拘束に入るのか?」という現場の迷いを、かなり整理できます。そして、この11項目に当てはまるような対応を取る場合には、必ず3原則を満たすかどうかを確認し、記録することが必要になります。

病院・精神科における身体抑制の定義(精神保健福祉法・診療報酬上の位置づけ)

病院、とくに精神科病棟では、「身体拘束」よりも「身体抑制」という言葉がよく使われます。ですが、意味するところはほぼ同じで、「抑制帯などの用具を使って患者さんの身体をしばり、動きや行動を制限すること」です。

精神保健福祉法では、隔離や身体拘束(身体抑制)は、原則として禁止される一方で、「自殺企図や自傷行為が著しく切迫している」「多動や不穏が顕著で、このままだと生命に危険が及ぶおそれがある」といった場合に、厳しい条件の下で認められるとされています。ここでも、「ほかに方法がないこと」「一時的な使用に限ること」が求められており、介護分野の3原則と考え方は共通しています。

さらに、令和6年度診療報酬改定では、入院基本料の施設基準に「身体的拘束最小化の基準」が組み込まれ、緊急やむを得ない場合を除き身体的拘束をしてはならないこと、行った場合は態様・時間・心身の状況・緊急やむを得ない理由を記録すること、組織的に身体的拘束最小化の体制を整備することが求められるようになりました。

このように、病院・精神科でも、「身体抑制は最終手段であり、法令と診療報酬の両面から、最小化と記録が厳しく求められている」という構図になっています。介護現場と病院で表現や制度は違っても、「原則禁止・例外的許容・3原則・記録」という骨格は同じだと考えてよいでしょう。

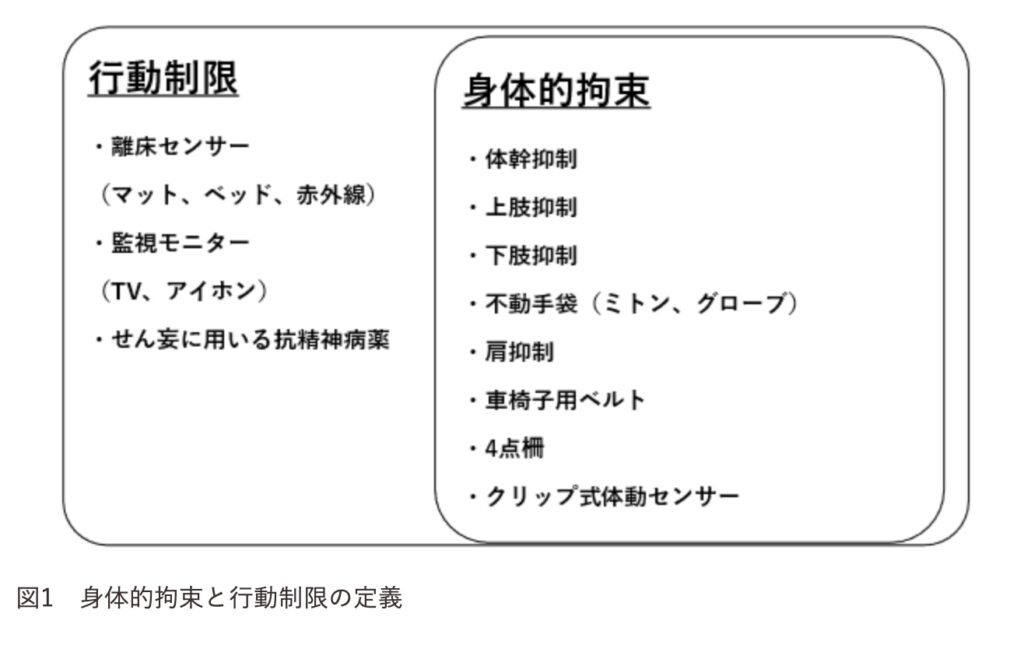

「身体拘束」「身体抑制」「行動制限」の違いを図解で整理

現場混乱の大きな原因は、「身体拘束」「身体抑制」「行動制限」という言葉がごちゃまぜに使われていることです。ここを整理すると、職員同士の話し合いや家族への説明もぐっとスムーズになります。

介護・障害分野の指針では、「身体拘束等」という言葉を使い、「身体的拘束だけでなく、その他の行動制限も含む」と説明しています。一方、病院では「身体的拘束」と「行動制限」を分けて、「体幹抑制や車椅子用ベルト」を身体的拘束、「離床センサーや監視モニターなど」を行動制限と位置づけている資料もあります。

引用元:山梨大学医学部附属病院 身体的拘束最小化(行動制限も含む)に関する指針 令和7年5月19日改訂

たとえば、ベッド柵4点囲いは典型的な身体拘束にあたり、鍵のかかった部屋に閉じ込めることは「隔離」として身体拘束であり、同時に行動制限でもあります。

こうして整理すると、「身体拘束をやめたから安心」ではなく、「行動制限も含めて、その人の自由をどれくらい奪っているのか」を広く見る必要があることが分かります。現場の研修資料やポスターを作るときも、この違いを図や表で見せると、職員の理解が深まりやすくなります。

身体拘束はなぜ原則禁止なのか|弊害と法的リスク

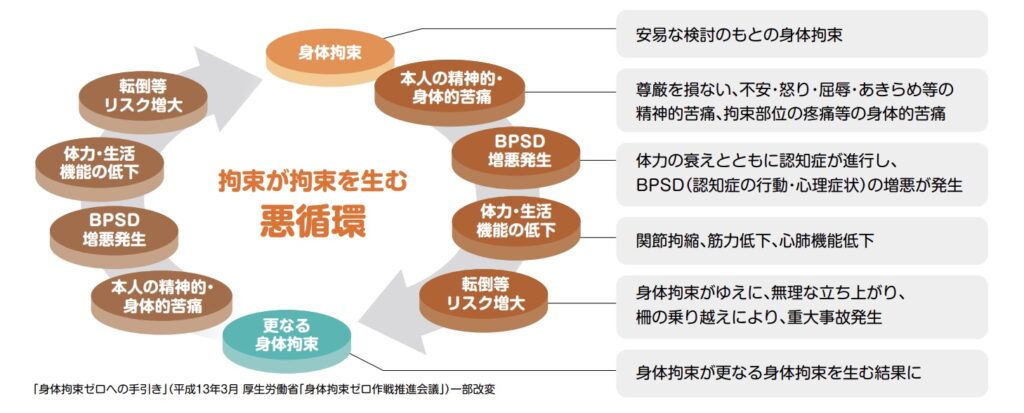

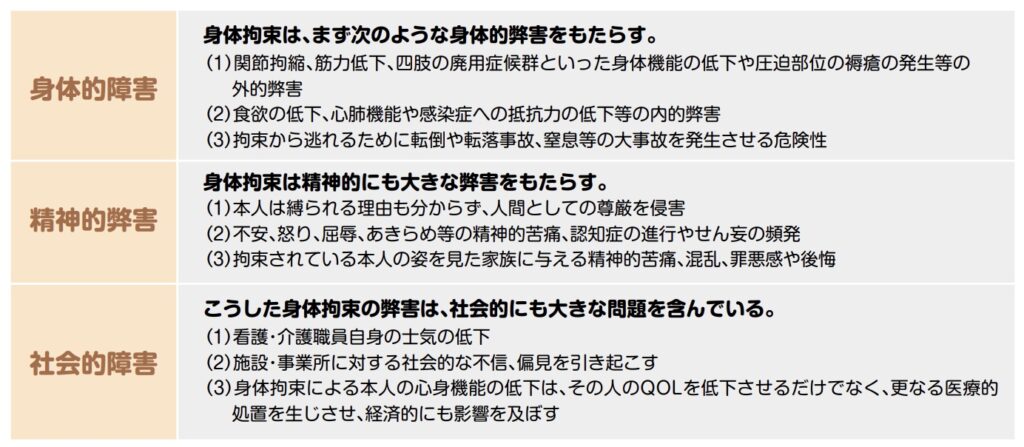

身体拘束が原則禁止とされている一番の理由は、「安全を守るつもりでやったはずの行為が、本人の身体・心・社会生活に大きな害を与え、場合によっては法律違反にもなり得る」からです。厚生労働省の手引きでも、身体拘束は「身体的障害」「精神的弊害」「社会的障害」の三つの面で大きな悪影響があると、はっきり書かれています。

例えば、ベッドに縛りつけると筋力が落ちて寝たきりになりやすくなり、逆に転倒リスクも高まります。心の面では、不安・怒り・屈辱感が強まり、認知症の進行やせん妄(急に混乱してしまう状態)を招くことが指摘されています。さらに、正当な理由なく継続的に身体拘束を行うと、高齢者虐待防止法や障害者虐待防止法上の「身体的虐待」に該当し、刑法上も暴行・監禁などの犯罪として扱われる可能性があります。

こうしたリスクを踏まえ、国は「身体拘束廃止・防止の手引き」や、各施設に「身体拘束等の適正化のための指針」を作ることを求めています。つまり、身体拘束をしない努力をすることは、利用者のためだけでなく、職員自身と事業所を守るための重要なリスク管理でもある、ということです。

身体的弊害:廃用症候群・筋力低下・褥瘡・転倒リスクの増加

身体拘束の一番わかりやすい問題は、「動けない状態が続くことで、身体そのものが弱ってしまう」という身体的な弊害です。

厚生労働省の「身体拘束廃止・防止の手引き」では、身体拘束の身体的障害として、

などが挙げられています。

こうした状態がまとまって起きることを、医療・介護の現場では「廃用症候群」と呼びます。高齢になると、もともと筋力低下やバランス機能の低下が進みますが、それに加えて長時間の拘束やベッド上安静が続くと、さらに筋力が落ち、立ち上がりや歩行が難しくなり、転倒リスクが高まることが学会報告でも指摘されています。

例えば、「転倒が怖いから」とベッドから降ろさない・車椅子にベルトで固定すると、一時的には転倒を防げても、その間に筋力が落ち、いざ拘束を外したときには、かえって少しの段差でも転びやすくなります。厚労省の図でも、「身体拘束 → 体力・生活機能の低下 → 転倒等リスクの増大 → さらに身体拘束が増える」という悪循環が示されています。

このように、身体拘束は「安全のため」に見えて、実は本人の身体機能を奪い、長期的には転倒や骨折の危険を高めてしまう行為です。だからこそ、原則禁止とされ、安易に選んではいけない選択肢だと言えます。

引用元:厚生労働省 介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き 令和7年3月

※ 褥瘡の原因・症状・治療法について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/jokusoucare-genin-syoujou-taiousaku/

※ 尿路感染症の予防について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/nyoukansensyou-yobou-taiou/

精神的・社会的弊害:尊厳の侵害・せん妄・家族・職員への影響

身体拘束の害は、身体だけではありません。厚労省の手引きでは、精神的・社会的な弊害も非常に大きいと強調されています。

精神的な面では、縛られた本人は「なぜ拘束されているのか分からない」ことが多く、人としての尊厳を深く傷つけられます。不安・怒り・屈辱感・あきらめなどの強い感情が生じ、認知症の進行や夜間のせん妄(急な混乱や興奮)を繰り返すおそれも指摘されています。

社会的な面では、拘束されている姿を見た家族が、大きなショックや罪悪感を抱くことがあります。厚労省の資料でも、「家族に与える精神的苦痛や混乱」「後悔や自責感」が社会的障害として挙げられています。また、職員側も「本当はしたくないのに縛らざるを得ない」という状況が続くと、やる気や誇りが失われ、「ここは拘束の多い施設だ」という悪いイメージが地域に広がる可能性もあります。

例えば、厚労省の「身体拘束廃止・防止の手引き」には、「身体拘束は高齢者の尊厳を害し、その自立を阻害する等の多くの弊害をもたらすことを組織全体が認識しなければならない」と書かれています。つまり、身体拘束は「転倒予防のためのテクニック」ではなく、「その人の人生の質(QOL)や、施設全体の信頼にも関わる大きな問題」だと理解する必要があります。

引用元:厚生労働省 介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き 令和7年3月

刑法・高齢者虐待防止法・障害者虐待防止法との関係(犯罪になり得る身体拘束)

身体拘束は、条件を満たさずに行えば、「法律違反」として扱われる可能性があります。弁護士法人かなめがまとめている解説でも、「身体拘束は介護保険指定基準の中で明確に禁止されており、そもそも刑法上の犯罪にもなり得る」と説明されています。

刑法上は、正当な理由なく身体を押さえつけたり縛ったりすれば、「暴行罪」(刑法208条)や、出入口を施錠して自由に出られない状態にすれば「逮捕監禁罪」(刑法220条)などが問題となる可能性があります。

また、高齢者虐待防止法・障害者虐待防止法では、「必要かつ相当な範囲を超えた身体拘束」は、「身体的虐待」に該当するとされています。鳥取県の「不適切な身体拘束を防止するための手引き」でも、障害者虐待の一形態として、必要性のない身体拘束が例示されています。

かなめの資料では、「安全のため」「人手が足りないから」という理由だけで3原則を満たさない身体拘束を続けていると、行政から高齢者虐待として認定され、刑法と高齢者虐待防止法の両方の観点から問題となり得ることが示されています。

つまり、「善意でやったことだから大丈夫」という感覚は通用しません。3原則を満たしているかどうか、指針や手引きに沿った手続き・記録をしているかどうかは、事故や通報があったときに、職員と施設を守るうえでも非常に重要なポイントになります。

※ 参考資料 弁護士法人かなめ かなめ介護研究会 身体拘束とは?行為の種類や判断基準の三原則、介護現場での実施方法 2025年11月15日

運営基準・減算・指導監査で見られるポイント(身体拘束等の適正化の推進)

身体拘束の問題は、「倫理」と「法律」だけでなく、「介護報酬・診療報酬」「指導監査」の場面でも重視されています。

介護分野では、各サービスの運営基準に「身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為の原則禁止」と、「やむを得ず行う場合の記録義務」が定められています。また、「身体拘束廃止未実施減算」という仕組みがあり、身体拘束廃止のための委員会・指針・職員研修・記録などが整備されていないと、介護報酬が減額されることになります。

厚労省の「身体拘束等の適正化のための指針」の例を見ると、次のような点がチェックされます。

- 身体拘束の原則禁止と例外3原則を、指針や運営規程に明記しているか

- 身体拘束最小化委員会などの組織があり、定期的に検討しているか

- 職員向けの研修を年2回以上行い、記録しているか

- 身体拘束を行った場合の記録様式(理由・時間・状態・代替案の検討など)が整備されているか

- 利用者や家族が指針を閲覧できるようにしているか

医療分野では、令和6年度診療報酬改定で、「身体的拘束最小化の基準」が入院料の施設要件に取り入れられました。緊急やむを得ない場合以外は行わないこと、行ったときは態様・時間・心身の状況・理由を記録すること、体制整備や研修などが求められています。

このように、身体拘束は「やってはいけないこと」を守るというより、「やる必要が出ないような体制を作れているか」が、減算や監査の重要な評価ポイントになっています。現場としては、「事故を防ぐために縛る」のではなく、「縛らなくても事故を起こしにくい環境とケアを整える」方向へ発想を転換することが求められていると言えます。

厚生労働省が示す「身体拘束3原則」とは|切迫性・非代替性・一時性

厚生労働省が示す身体拘束3原則とは、「切迫性」「非代替性」「一時性」の3つです。これは、「緊急やむを得ない場合」に本当に当てはまるかどうかを確認するためのチェックポイントで、3つすべてを満たさない限り、身体拘束は認められません。

厚労省の「身体拘束廃止・防止の手引き」では、この3要件の確認は「本人の尊厳を守るためのプロセス」であり、身体拘束廃止・防止を目的に行うものだとされています。鳥取県の「不適切な身体拘束を防止するための手引き」でも、緊急やむを得ない場合の3要件として、同じ3つが示されています。

つまり、3原則は「縛るための条件」ではなく、「できる限り縛らないために、自分たちの判断を厳しくチェックするための条件」と考えるとわかりやすいです。以下で、それぞれの意味と具体例を整理していきます。

「緊急やむを得ない場合」に限り認められる例外3原則(介護保険指定基準の考え方)

介護保険の指定基準や厚労省通知では、身体拘束は「原則として禁止」であり、「入所者(利用者)または他の入所者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合」に限り、例外的に認められるとされています。

この「緊急やむを得ない場合」を判定するための条件が、次の3つです。

鳥取県の手引きでは、この3つの要件をすべて満たす場合に限り、必要最低限の身体拘束を行うことがやむを得ないとされています。厚労省の手引きでも、「三つの要件をすべて満たすことが必要」「安易に『緊急やむを得ない』として身体拘束を行ってはならない」と、繰り返し注意喚起されています。

つまり、「3原則のうち2つは当てはまりそうだから…」という考え方は認められていません。3つ全部が揃って初めて、「緊急やむを得ない」という状態だと考える、というのが国のルールです。

切迫性とは?|生命・身体への危険が目前に迫っている状態の判断基準

(転倒・窒息・自己抜管・他害など、リスクの具体例)

切迫性とは簡単に言うと、「今すぐ命や身体に大きな危険が起きそうな状態」です。将来の心配や、「もしかしたらいつか転ぶかもしれない」といった漠然とした不安だけでは、切迫性があるとは言えません。

厚労省の手引きでは、「本人または他の入所者等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと」が切迫性の条件だとされています。具体的には、次のような場面がイメージされます。

- 転倒・転落の危険

- 立ち上がるたびに大きくふらつく、過去に重度の骨折歴があり同じ状況が繰り返されている

- 窒息や誤嚥の危険

- 食事をかき込んでしまい、何度も窒息しかけたことがある

- 自己抜管(点滴・胃ろうなどのチューブを自分で抜いてしまう)

- 繰り返しチューブを引き抜く行動があり、その結果命に関わる出血・窒息のリスクが高い

- 他害行為

- 強い興奮状態で周囲に暴力を振るい、他の利用者や職員に重大な危険がある

大事なのは、「本当に今この瞬間の命・身体の危険なのか」「記録から見ても、事故の危険が非常に高い状態なのか」を、感覚ではなく客観的に評価することです。そのうえで、「切迫性があるから何でもできる」ではなく、次の「非代替性」と合わせて慎重に判断していきます。

非代替性とは?|身体拘束以外の方法が本当にないかを検証する

(配置・見守り強化・福祉用具・環境調整など代替案の整理)

非代替性とは、「身体拘束以外に方法がないかを、十分に検討した上で、それでも他の方法が見つからない状態」です。言い換えると、「忙しいから」「人手が足りないから」という理由だけでは、非代替性があるとは言えません。

厚労省の手引きでは、「身体拘束以外の手段で危険を回避する方法がないかどうかを検討することが重要」であり、非代替性の確認は「多職種での話し合い」(カンファレンス)を通じて行うことが望ましいとされています。

具体的には、次のような代替策を一つひとつ検討します。

- 人員配置・見守り方法の工夫

- ナースコールや見守りセンサーの活用

- ナイトケアのタイミング調整

- 環境調整

- ベッドの高さ・位置の見直し

- 転倒しても大きなけがになりにくいマットの設置

- 福祉用具の活用

- スライディングシート・歩行器・手すりなど

- 生活リズムやケア内容の見直し

- トイレ誘導の時間、服薬内容、日中の活動量の調整

つまり、「危ないからとりあえず縛る」のではなく、「どうすれば縛らなくても安全を守れるか」を先に考えることが、非代替性の確認です。それでもなお危険が避けられないときに初めて、「非代替性あり」と言えます。

一時性とは?|必要最小限の時間と範囲に限る考え方

(解除基準・再評価の頻度・時間の記録)

一時性とは、「身体拘束はあくまで一時的なものであり、必要最小限の時間・範囲に限られていること」を意味します。ずっと縛りっぱなし、何時間も見直さない、といったやり方は、一時性の要件に反します。

厚労省の手引きでは、「身体拘束は一時的なものとし、状態が変化した場合には速やかに解除を検討すること」「開始時刻・終了時刻、再評価の内容を記録すること」が求められています。また、精神科のガイドライン等では、「一定時間ごとの観察や医師の再評価」「可能な限り早期の解除」が強調されています。

実務的には、次のようなポイントが大事になります。

- 身体拘束に入る前に「解除の目安(基準)」を決めておく

- 何分ごと、何時間ごとに状態を観察し、継続の必要性を見直すかを決める

- 実際の開始・終了時間、再評価の内容を記録する

一時性を守るということは、「とりあえず今日は一晩中縛っておこう」ではなく、「今の状態で本当に必要かどうかを、こまめに見直し、少しでも早く外す努力を続ける」という姿勢そのものです。

「身体拘束3原則」を具体例で理解する|グレーゾーンをケースで解説

典型的な身体拘束の11類型と実際の場面(ベッド柵・ミトン・Y字帯・介護衣・隔離・向精神薬など)

まず押さえておきたいのは、「これは典型的な身体拘束です」と厚生労働省が例示している11の類型があることです。代表的なものとして、ベッドを四方を柵で囲んで自力で降りられない状態にする、車いすや椅子にベルトやY字帯で固定する、チューブを抜かないように手足をひもで縛る、ミトン型手袋で手指の動きを制限する、つなぎの介護衣で脱衣やおむつ外しをできなくする、自分で開けられない部屋に隔離する、行動を抑える目的で向精神薬を過剰に投与する、などが挙げられています。

これらは、いずれも「本人の安全のため」というもっともらしい理由で始まりやすく、現場では「本当にやむを得ないのか」「3原則を満たしているのか」を丁寧に確認しないまま、習慣的・方便的に使われてしまう危険があります。実際、厚労省の「身体拘束ゼロへの手引き」や各病院の行動制限指針でも、11類型はあくまで“最低限の例示”であり、同じように行動を縛る新しい道具や方法も、趣旨から見て身体拘束に含まれ得るとされています。

たとえば、ベッド周囲のセンサーマットや見守りカメラは、単に「起きたり動いたりしたことを知らせる」使い方なら、身体拘束には当たらないとされていますが、センサーが鳴ったら必ず「動かないで」「ベッドから出ないで」と繰り返し制止して、実質的に行動を奪っているなら、「スピーチロック(言葉による拘束)」として問題になります。

ポイントは、「用具の名前」ではなく、「その人の自由がどれだけ奪われているか」です。同じベルトやミトンでも、3原則に沿って『短時間・最小限・代替策を試したうえで』行っている場合と、「転ばれると困るからとりあえず」使っている場合とでは、意味がまったく違います。

ケース1:転倒リスクが高い利用者へのベッド4点柵

—3原則を満たす場合/満たさない場合の違い—

ベッドを4点柵で囲む場面は、介護施設でもっともよく見られるグレーゾーンです。厚労省の手引きでは、「自分で降りられないようにベッドを柵で囲む」ことは身体拘束の1つと明記されています。

3原則を満たすのは、たとえば「起き上がり・立ち上がりがほとんどできない状態なのに、夜間に何度もベッドから落ちて頭部打撲を繰り返している」「ベッドの高さを最低に下げてもマットごとずり落ちてしまう」など、命に関わる転倒・転落リスクが目前にあり(切迫性)、低床ベッド・床マット・環境調整・夜間見守り強化など、他の方法を試しても危険を避けられず(非代替性)、職員がそばで見守れる時間帯までするなど、期間と時間を限定して行う(一時性)ケースです。

逆に、3原則を満たさないのは、「夜勤者が少ないから転ぶと困る」「家族から『絶対に転ばせないで』と言われているから」だけを理由に、明確な転倒歴や危険兆候の分析なしに一律で4点柵にしている場合です。こうした運用は、厚労省や各自治体の虐待防止マニュアルでも“不当な身体拘束=高齢者虐待”として扱われ得るとされています。

実務では、「4点柵にする前に何を試したか」「4点柵を続けるリスク(筋力低下・寝たきり化など)をどう説明し、どう評価したか」を記録しておくことが、監査や裁判での大きなポイントになります。

ケース2:チューブ自己抜去リスクへのミトン使用

—切迫性・非代替性の見極めと代替策—

点滴・経管栄養・尿道カテーテルなどのチューブを自分で抜いてしまうリスクに対し、ミトン型手袋を検討せざるを得ない場面もあります。厚労省の手引きでは、「チューブを抜かないようにミトン型手袋をつける」ことも身体拘束に含まれます。

3原則を満たすのは、例えば「重い肺炎で高濃度酸素が必要な方が、混乱状態で酸素マスクや点滴を何度も外そうとする」「抜去すればすぐに呼吸不全や大量出血につながる」など、生命への危険が差し迫っている場合です。このときも、まずは声かけ・環境調整・家族の付き添い・鎮静薬の調整など、ミトン以外の方法を試み、どうしても防げないと判断した経緯を残すことが求められています。

一方、「点滴ルートを取るのが大変だから」「忙しくて付き添えないから」といった“職員側の都合”で、十分なアセスメントや代替策の検討をせずにミトンを使うのは、非代替性を満たさず、不当な身体拘束と評価されるおそれがあります。

ミトン使用中は、循環障害や皮膚障害が出ていないか、本人が強い不安や苦痛を訴えていないかを、定期的に観察・記録し、解除のタイミングを検討することが各種ガイドラインで求められています。

ケース3:夜間徘徊と出入口施錠・センサーマット・見守りカメラ

—身体拘束に当たる場合・当たらない場合—

夜間徘徊がある利用者への対応は、「安全」と「自由」のバランスが難しいテーマです。厚労省の手引きでは、「自分の意思で開けられない居室に入れて外から鍵をかける」といった行為は、典型的な身体拘束として例示されています。

出入口に鍵をかけ、本人が自力で出られない状態にする場合、徘徊による転倒や行方不明の危険があっても、基本的には身体拘束と考えるべきです。そのうえで、3原則を厳格に満たす本当に一時的な措置か、それとも職員の安心のための“便利な封じ込め”になっていないかをチェックします。

一方で、センサーマットや見守りカメラなど、「本人の体や衣服に直接触れず、あくまで“知らせるだけ”の機器」は、多くの病院・施設の指針で「身体拘束禁止の対象とはしない行為」に分類されています。ただし、そのアラームをきっかけに、毎回強い制止や叱責が行われていれば、結果としてスピーチロックになり得るため注意が必要です。

現場では、「鍵をかける前に、環境調整・少人数ユニット化・夜間の見守り体制・日中の活動量調整など、どこまで試したか」「本人の生活歴や徘徊の理由をどこまで探ったか」を多職種で検討し、そのプロセスを記録に残しておくことが重要です。

※ 徘徊の原因・対応・予防法について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/nintisyou-haikai-yoboutaisaku/

ケース4:精神科病棟の隔離・身体抑制(抑制三原則・時間管理)

精神科病棟では、自傷・他害のリスクが高い場面で、隔離や身体抑制をどうしても検討せざるを得ないことがあります。この場合も、精神保健福祉法や厚労省告示に基づき、「衣類や帯で体を固定して運動を制限すること」が身体拘束と定義され、生命・身体の保護のための「緊急やむを得ない場合」に限り、3要件(切迫性・非代替性・一時性)をすべて満たしたときだけ許されるとされています。

さらに精神科では、身体拘束中の観察・記録についても、一般病棟より厳しい基準が示されています。多くの精神科病院向け指針や病院機能評価では、「身体拘束中は15分ごとの観察・記録」を求めており、実際の裁判例でも“最低15分毎の巡視・観察が医療水準”と判断されたケースがあります。

つまり、精神科病棟では「3原則+頻回な観察と記録」がセットで求められており、漫然と長時間拘束を続けることは、法的にも倫理的にも厳しく問われます。

現場で大切なのは、「なぜ今、この人に隔離・抑制が必要なのか」「その代わりに何を試したのか」「どの状態になったら解除できるのか」を、医師・看護師・多職種で共有し、カンファレンスと文書化を繰り返すことです。これは、山梨大学附属病院や各医療機関の行動制限最小化指針でも共通して示されている考え方です。

ケース5:スピーチロック・ドラッグロック(言葉・薬による身体拘束)の判断

最近特に問題視されているのが、「言葉」や「薬」による見えにくい身体拘束です。たとえば、「動かないで」「勝手に立たないで」「トイレはまだ我慢して」と繰り返し強く言って、本人が“怖くて動けない”状態になっている場合、これはスピーチロック(言葉による拘束)として各種指針で禁止されています。

また、夜間の見守りの手間を減らすために、本来必要な量を超えて睡眠薬や向精神薬を投与し、日中もぼんやりして動けなくなっている状態は、「ドラッグロック(薬による拘束)」と呼ばれます。厚労省の11類型の中でも、「行動を落ち着かせる目的で向精神薬を過剰に服用させる行為」は身体拘束の一つとして例示されており、障害者支援や介護の現場を扱う解説記事でも、刑法・虐待防止法との関係から問題視されています。

判断のコツは、「本人の症状を和らげるための適正な治療か、それとも職員の都合で“静かにさせているだけ”か」を切り分けることです。薬物療法が必要な場合でも、医師・看護師・薬剤師が協議し、最小限の量・期間にとどめること、薬の変更前後で行動や副作用を観察・記録することが、ガイドラインや各病院マニュアルで繰り返し強調されています。

※ スリーロックについて詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/futekisetucare-kaizen/

身体拘束3原則を満たすときに必要な「慎重な手続き」と記録

組織的な判断の重要性|身体拘束適正化委員会・最小化チームの役割

身体拘束を行うかどうかの判断を、現場の一人の職員だけに委ねることは、今や大きなリスクと考えられています。厚労省の通知や各病院・施設の指針では、「身体拘束最小化チーム」や「身体拘束適正化委員会」を設置し、身体拘束の方針・事例検討・研修・記録の確認などを行うことが求められています。

このような組織的な仕組みがあることで、「夜間の職員判断だけで漫然と拘束が続いてしまう」「家族からの要望に押されて、3原則を満たさない拘束をしてしまう」といった事態を防ぎやすくなります。また、委員会が定期的に事例を振り返ることで、「このケースは本当に切迫性があったのか」「他の代替方法はなかったのか」と、現場の感覚だけでは気づきにくい改善点が見えてきます。

特に医療機関では、医師・看護師だけでなく、リハ職、薬剤師、医療ソーシャルワーカーなど、多職種が委員会に関わることが推奨されています。

本人・家族への説明と同意書|身体拘束3原則 同意書に書くべき内容

3原則を満たして身体拘束を行う場合でも、「本人・家族への十分な説明と同意」が欠けていれば、後からトラブルになりやすく、虐待・人権侵害と評価されるリスクが高まります。高齢者虐待防止の解説や各施設の指針でも、「家族の同意があっても、3原則を満たさない拘束は許されない」「同意は拘束を正当化する免罪符ではない」とはっきり示されています。

同意書に書くべき内容として、病院や自治体のマニュアルでは次のような項目が挙げられています。

- なぜ身体拘束を検討する状態になっているのか(病状・行動の説明)

- 考えられる代替方法と、それでも危険が残る理由

- 拘束の目的・方法(どの部位を、どの用具で)

- 想定する期間・時間帯と、解除の目安(どのような状態になれば外せるか)

- 予想される弊害(筋力低下・褥瘡・精神的苦痛など)

- 解除に向けて行う取り組み(リハビリ・環境調整など)

ただし、窒息や大出血など、今すぐ対応しなければ命が危ない「真の緊急時」には、先に拘束を行い、その直後に家族へ説明して同意を得る運用も認められています。その場合も、「なぜ事後説明になったのか」を診療録や介護記録に残すことが大切だと指針で示されています。

身体拘束 記録の義務付け|様式例・看護記録・介護記録の書き方

身体拘束に関する記録は、「やった・やらない」のメモでは足りません。厚労省や各病院の行動制限指針では、少なくとも次のような内容を記録することが求められています。

- 拘束を検討するに至った背景(症状・行動・事故歴など)

- 3原則(切迫性・非代替性・一時性)をどう判断したか

- 検討した代替手段と、その結果

- 本人・家族への説明内容と同意の有無

- 使用した拘束具の種類・部位・開始時刻・予定期間

- 観察内容(バイタル・皮膚状態・精神状態など)と頻度

- カンファレンスでの検討内容と、継続/解除の判断理由

- 解除時刻と、解除後の状態

様式としては、「身体拘束実施記録」「経過観察シート」「同意書」といった専用フォーマットを用意し、看護記録・介護記録とセットで残す例が多く見られます。精神科では、15分ごとの観察結果を一覧表に記録する様式が使われており、一般病院でも「拘束直後・15分後・以後2時間ごと」など、かなり細かい観察・記録が推奨されています。

記録は、後の指導監査・訴訟への備えというよりも、「本当に必要な拘束だったか」「いつ解除できるか」をチームで考え続けるための“対話の材料”と考えると、書く内容が整理しやすくなります。

経過観察・再評価・拘束解除までのフロー

—15分観察・カンファレンス・解除基準の明確化—

3原則を満たして拘束を開始したとしても、その後の観察と再評価が不十分であれば、「必要以上に長く続けた」として問題になります。多くの行動制限指針では、開始直後は特に頻回な観察が重要とされており、精神科領域では「身体拘束中は15分ごとの観察・記録」を求める基準や判決も示されています。

一般病院のマニュアルでは、「拘束直後・15分後、その後2時間ごとに観察する」といった具体的な目安が示されている例もあります。この際にチェックするのは、体の動き、循環障害や皮膚障害の有無、拘束部位の状態、バイタルサイン、患者さんの表情や訴えなどです。

再評価のフローとしては、

- 観察記録をもとに、少なくとも1日1回以上は多職種でカンファレンスを行う

- 「危険行動は続いているか」「原因に対するケアは十分か」「代替手段に変更できないか」を検討する

- 「立ち上がりが減った」「せん妄が改善した」など、解除基準に近づいていれば、部分解除・時間短縮などを試みる

- 必要性がなくなった時点で速やかに解除し、その後の状態も観察・記録する

姫路医療センターなどの指針でも、「身体拘束はあくまで一時的措置であり、解除に向けた検討を少なくとも1日に1度は行う」ことが明記されています。現場では、「いつまで続けるのか」ではなく、「どうすれば1分でも早く外せるか」をチームで考え続ける姿勢が求められています。

※ 参考資料① 大森赤十字病院 身体的拘束最小化の指針

※ 参考資料② 姫路医療センター 身体拘束最小化のための指針

指導監査・裁判例から見る「不十分な手続き」で問題となるパターン

最後に、実際の指導監査や裁判で問題になりやすいパターンを整理しておきます。高齢者虐待防止の事例集を見ると、次のような点がよく指摘されています。

精神科の裁判例では、「15分ごとの巡視をしなかったことが注意義務違反」とされたケースや、マニュアル上は頻回観察が定められていたのに、実際には守られていなかったことが責任を重く見られた例も報告されています。

これらの事例から言えるのは、「3原則そのもの」以上に、「3原則をどう検討し、どう記録したか」が問われるということです。逆に言えば、

この一連のプロセスが丁寧に記録されていれば、やむを得ず行った身体拘束が「虐待」ではなく「必要最小限の医療・介護」として理解されやすくなります。

※ 介護職の転職を成功させる方法について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/careworker-jobchange/

身体拘束をしないケアの「3つの原則」|ゼロに近づくための基本戦略

原則①:身体拘束を誘発する原因の特定と除去(アセスメントの視点)

身体拘束を減らすいちばんの近道は、「拘束そのもの」を考える前に、「なぜ危険な行動が起きているのか」を徹底的に探ることです。厚生労働省の『身体拘束廃止・防止の手引き』でも、第一に「身体拘束を必要とする要因を探り、その要因を改善すること」が強く示されています。

危険な行動には、その人なりの理由があります。たとえば、夜間の徘徊は「トイレに行きたい」「昔の職場に行こうとしている」などの不安や習慣が背景にあることが多く、点滴抜去は「針が痛い」「何をされているか分からない怖さ」が原因かもしれません。厚労省や姫路医療センターの指針でも、「徘徊や点滴抜去などには必ず原因があり、ケアや環境に問題があることも少なくない」とされています。

具体的には、

- 生活歴(仕事・役割・日課・家族構成)

- 身体状態(痛み・トイレのタイミング・見え方・聞こえ方)

- 認知機能(時間や場所がわかるか、せん妄の有無)

- 環境(騒音・照明・温度・居室のレイアウト)

といった視点でアセスメントします。厚労省の手引きは、「その人なりの要因を探り、除去・改善する工夫が必要であり、それができれば身体拘束を行う必要もなくなる」と繰り返し述べています。

このように、「危ないから縛る」ではなく、「なぜ危なくなるのか」をチームで丁寧に掘り下げることが、身体拘束ゼロへの第一歩です。

原則②:5つの基本ケアの徹底(環境・排泄・食事・活動・コミュニケーション)

身体拘束をしないための2つ目の原則は、「基本的なケアをととのえること」です。厚労省や各医療機関の指針では、

- 起きる(姿勢・離床)

- 食べる(栄養・水分)

- 排泄する

- 清潔にする

- 活動する(アクティビティ)

という5つの基本的ケアを、その人に合った形で徹底することが、身体拘束予防の土台だと説明されています。

例えば、日中ずっとベッドで横になっていると、夜に眠れず徘徊が増えます。日中にしっかり座位をとって活動する時間をつくることで、夜間の睡眠リズムが整い、「夜になると歩き回る」状況を減らせます。排泄についても、「尿意があるのにトイレに行けない」「定期的な声かけがない」ことが不穏の原因になり、結果として、“転倒防止”を理由に拘束されてしまうことがあります。

厚労省の手引きは、「基本ケアを十分に行い、生活のリズムを整えることが重要」であり、ケアの工夫で「転倒しやすい状態」「点滴が必要な状態」そのものを減らす視点を持つよう求めています。

つまり、「転ぶから縛る」のではなく、「転びやすい生活リズムや環境を変える」ことが原則です。5つの基本ケアをていねいに積み上げることで、そもそも身体拘束を検討する場面自体を減らすことができます。

原則③:より良いケアの実現を目標とする(“安全か自由か”ではなく両立を目指す)

3つ目の原則は、「身体拘束をしないこと自体を目的にするのではなく、“より良いケア”を目標とする」という考え方です。厚労省の手引きや病院の倫理指針では、「身体拘束ゼロ」は“罰ゲーム”ではなく、「人権を守り、生活の質を高めるケアを追求する過程」として位置づけられています。

現場では、「安全か自由か」の二者択一で悩みがちですが、ガイドラインが目指しているのは、「安全も自由も、どちらも最大限に守る」という方向性です。例えば、転倒リスクの高い方に対して、

- 低床ベッド+床マット+環境調整で“転んでも大けがしない”状態をつくる

- 日中の活動量を増やし、夜間の覚醒を減らす

- 本人が安心できる声かけやコミュニケーションを工夫する

といった「ケガをしにくい環境」と「本人らしい生活」の両立を目指します。『身体拘束廃止・防止の手引き』でも、身体拘束の例外規定は「極めて限定的に考えるべき」であり、根本的には「すべての場面で身体拘束を廃止していく姿勢」が重要とされています。

結果として、「安全のために縛る」ではなく、「安全な暮らしを一緒につくる」という目線に変わると、職員のやりがいも利用者の満足度も高まり、虐待リスクやクレームも減りやすくなります。

福祉用具・住環境の工夫で身体拘束をゼロに近づける(厚労省の具体策)

身体拘束をしないケアを進めるうえで、福祉用具と住環境の工夫はとても強力な味方です。厚労省は「身体拘束ゼロに役立つ福祉用具・居住環境の工夫」という資料をまとめ、ベルトや柵に頼らずに安全を確保する具体例を多数紹介しています。

たとえば、

- 転倒対策:低床ベッド、床マット、手すりの位置調整、段差解消

- 立ち上がり支援:起き上がり補助手すり、昇降式テーブル、リクライニング機能付椅子

- 徘徊・迷子対策:分かりやすいサイン表示、廊下の色分け、見通しの良いレイアウト

- 車いすの安全:体を縛るのではなく、座位を安定させるクッションや姿勢保持具

など、「縛る」のではなく、「自然と安全な動きがしやすくなる」工夫が中心です。

また、「座位保持装置のベルト」など、医療的に必要な補装具と身体拘束の違いも、厚労省のQ&Aや通知で整理されています。脊柱側弯や重度の麻痺がある方にとって、適切な姿勢保持ベルトは「拘束」ではなく「治療・安全のための補装具」と位置づけられていますが、その目的や必要性を記録し、本人や家族に説明することが重要とされています。

このように、福祉用具や居住環境の工夫は、「3原則を満たすかどうか」の前段階で、そもそも危険な状況を減らすための“攻めのツール”です。用具の導入を「道具を増やすコスト」と見るのではなく、「身体拘束をなくし、人権と安全を両立させる投資」と捉えることが大切です。

領域別に押さえる「身体拘束3原則」|介護施設・病院・在宅・児童・障害

介護保険施設・事業所における身体拘束3原則と運営基準(特養・老健・通所・グループホーム)

介護保険施設(特養・老健など)では、「緊急やむを得ない場合以外、身体拘束をしてはならない」と介護保険法の指定基準に明記されています。その「緊急やむを得ない場合」とは、

という3つの要件をすべて満たす場合だけ、と各都道府県の実地指導マニュアルや厚労省資料で整理されています。

さらに、2024年度以降の介護報酬改定では、「身体拘束廃止未実施減算」「高齢者虐待防止措置未実施減算」が導入されました。これは、「拘束をしていない」だけでは不十分で、

など、体制が整っていないと基本報酬が減算される仕組みです。

通所系・グループホーム・小規模多機能などの在宅系サービスでも、同様に「身体拘束等の禁止」と「適正化の推進」が運営基準に位置づけられ、3原則と組織的な取り組みが求められています。

つまり介護保険領域では、「3原則を守ること」は倫理的義務であると同時に、「守らないと減算される」経営上のリスクにもなっています。

病院・精神科における身体抑制三原則と診療報酬・ガイドライン(精神科行動制限の最小化指針)

病院、とくに精神科を含む医療機関では、精神保健福祉法や診療報酬上の「身体的拘束最小化の基準」に基づき、身体拘束・行動制限の取り扱いが決められています。山梨大学医学部附属病院などの指針では、「身体拘束は原則禁止であり、患者の生命または身体を守るための緊急やむを得ない場合に限り、切迫性・非代替性・一時性の3要件をすべて満たしたときにのみ実施する」と明記されています。

2024年・2025年の診療報酬改定では、「身体的拘束最小化の基準」が入院料の施設基準に組み込まれ、

が要件化され、満たさない場合は入院基本料の減算対象となることが示されています。

精神科病棟では、これに加えて「15分ごとの観察・記録」など、より厳格なルールが多くのガイドラインや裁判例で求められており、山梨大学の行動制限指針でも「尊厳を守りつつ、行動制限を最小化する」ことが強調されています。

つまり病院領域では、「3原則+頻回な観察と記録+組織的な最小化」がセットで義務づけられ、診療報酬とも強く結びついているのが特徴です。

在宅・訪問介護での身体拘束3原則と運営規程(身体拘束等の適正化の推進)

「自宅だから身体拘束のルールは関係ない」と誤解されることがありますが、訪問介護や居宅サービスにも、身体拘束の禁止と適正化の考え方はきちんと適用されます。厚労省の通知では、居宅介護・重度訪問介護などの訪問系サービスについても「身体拘束等の禁止」を運営基準に位置づけ、やむを得ず行う場合には3要件を満たすことと、記録の義務が示されています。

また、介護支援専門員(ケアマネ)の研修資料や指針例では、訪問系サービスについても「運営規程に身体拘束等の適正化に関する基本的考え方を明記し、必要な場合は記録・報告・事例検討を行う」ことが求められています。

在宅では、家族が独自に身体拘束に近いことを行ってしまうケース(ベッドに縛る、鍵をかけて閉じ込めるなど)もあり、虐待防止の観点から、

が重要とされています。厚労省資料でも、「訪問系サービスにおいても身体拘束廃止未実施減算を適用する」ことが示されており、在宅領域でも3原則と体制整備が求められていることがわかります。

※ ケアマネの33%がカスハラ被害について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/caremane-cushara-saishintyousa/

障害・児童分野における身体拘束・行動制限と虐待防止(障害福祉サービスの運営基準)

障害福祉サービスや児童分野では、「障害者虐待防止法」に基づき、「正当な理由なく障害者の身体を拘束すること」は身体的虐待に当たるとされています。

運営基準でも、障害者支援施設やグループホーム、放課後等デイサービスなどについて、「緊急やむを得ない場合を除き身体拘束等を行ってはならない」と定めたうえで、やむを得ず行う場合には、

をすべて満たし、その様態・時間・心身の状況・理由等を記録するよう求めています。

さらに、厚労省「身体的拘束等の適正化の推進」では、障害分野においても

といった体制整備を進めるよう示されています。

児童分野(医療型・福祉型入所、児童発達支援など)でも、子どもの権利条約に基づき、身体拘束・行動制限は原則禁止とされ、やむを得ない場合でも最小限にとどめるよう、同様の考え方が適用されています。運営基準違反は、虐待のみならず、指定取消や報酬返還といった重い行政処分につながる可能性があります。

「身体拘束3原則」研修・勉強会で使える教材案|イラスト・PDF・チェックリスト

勉強会用パワーポイント/PDF資料の構成例(わかりやすい研修資料)

研修用スライドは、「資料が分厚すぎて誰も読まない」という落とし穴に入りがちです。厚労省の手引きや医療機関の研修資料の構成を参考にすると、次のような流れが現場では使いやすいです。

- 導入(2〜3枚)

- なぜ今、身体拘束の研修が必要か

- 虐待防止・減算・裁判例・利用者の尊厳への影響をシンプルに紹介

- 基礎知識(4〜5枚)

- 「身体拘束・身体抑制・行動制限」の定義

- 厚労省が示す11類型を写真・イラストで紹介

- 身体的・精神的・社会的弊害を図解(廃用症候群・せん妄・QOL低下など)

- 法令・3原則(4〜5枚)

- 介護保険施設・病院・障害福祉などの運営基準の共通点

- 「切迫性・非代替性・一時性」のそれぞれの意味と具体例

- 身体拘束等の適正化の推進通知の要点(委員会・指針・研修・記録)

- ケーススタディ(4〜6枚)

- ベッド4点柵、ミトン、出入口施錠、スピーチロック、ケミカルロックなど

- 「このケースは3原則を満たしているか?」をグループで検討する設問を入れる

- 弁護士法人かなめ等の事例解説をもとに、「NGパターン」「適切な対応例」を対比させる

- 身体拘束をしないケアの工夫(4〜5枚)

- 身体拘束をしない「3つの原則」(原因の特定、基本ケア、より良いケア志向)

- 福祉用具・住環境の工夫(厚労省の具体例)

- 自施設の体制(3〜4枚)

- 自施設の「身体拘束適正化指針」のポイント

- 委員会や研修の年間計画

- 記録様式・カンファレンスシートの紹介

この構成なら、60〜90分の勉強会で一通り回せます。厚労省や自治体のPDF資料(身体拘束ゼロの手引き、虐待防止の手引きなど)から図表を引用しつつ、自法人版としてスライド化するのがおすすめです。

フローチャート・カンファレンスシート・記録様式(Wordひな形)のアイデア

身体拘束の判断は、「頭の中でなんとなく考えている」状態だと、人によってブレが出ます。弁護士法人かなめの解説でも、「身体拘束の適否を判断するフローチャートやカンファレンスシートを作り、チームで共通の基準を持つこと」が推奨されています。

Wordひな形で作りやすいのは、次の3点です。

- 判断フローチャート

- 「危険な行動の有無」→「原因のアセスメント実施」→「代替手段(環境・人員・用具)の検討」→「それでも危険か?」→「3原則のチェック」→「身体拘束実施の可否」

- 各ステップで「YES/NO」の分岐を入れ、安易に“拘束あり”に流れないようにする

- カンファレンスシート

- 利用者情報・危険行動の内容・頻度

- 複数の代替案(例:低床ベッド、マット、排泄誘導強化など)と試した結果

- 3原則の評価欄(切迫性・非代替性・一時性を○×で)

- 本人・家族の意向や説明内容

- 実施・非実施の結論と、再評価の期日

- 身体拘束実施記録

- 拘束の種類・部位・開始時刻・終了時刻

- 観察項目(バイタル・皮膚・表情・訴えなど)

- 15分ごとの観察欄(医療機関の場合)や、1〜2時間ごとの観察欄(介護施設の場合)

- 解除時の状態と、今後の方針

これらは、多くの病院や自治体が公開している様式(「緊急やむを得ない身体拘束に関する説明書・経過観察記録」など)を参考に、自施設用にアレンジして作成できます。

施設の「身体拘束適正化指針」・「運営規程」テンプレートで押さえるべき項目

最後に、法人や施設として整えておくべき「紙もの」の骨組みです。厚労省の通知や各都道府県が公開している指針例を見ると、少なくとも次の項目が共通しています。

- 基本理念

- 身体拘束は原則禁止であること

- 利用者の尊厳と人権を守り、身体拘束を最小化することをめざす旨

- 身体拘束の定義と具体例

- 厚労省の11類型をベースに、自施設で起こり得る行為を例示

- 例外的に身体拘束が認められる3原則

- 切迫性・非代替性・一時性の説明

- 「3つを全て満たした場合に限る」ことを明記

- 身体拘束を行う際の手続き

- アセスメントと代替手段の検討

- 本人・家族への説明と同意(緊急時は事後説明)

- 経過観察・再評価・解除の基準

- 組織体制

- 身体拘束適正化委員会(最小化チーム)の設置目的・構成・開催頻度

- 事例検討・研修計画・記録の点検などの役割

- 職員研修

- 全職員を対象に、年2回以上などの頻度

- 新任職員向けの必須研修

- 利用者・家族への情報提供

- 指針やリーフレットを閲覧できる場所

- 苦情・相談窓口

運営規程には、これらをもう少し簡潔な条文化で書き、「詳細は身体拘束適正化指針に定める」と連携させる形が一般的です。弁護士法人かなめなどのサイトでも、「運営規程と指針をセットで整備し、虐待防止・身体拘束・ハラスメントなどの規程を横並びで見直す」ことが推奨されています。

よくある質問(Q&A)|身体拘束3原則・身体抑制三原則の疑問に答える

Q1:ベッド柵やセンサーマット・見守りカメラはすべて身体拘束になる?

結論から言うと、「使い方によって変わる」です。厚労省の手引きでは、「本人の動きを制限する目的でベッドを四方を柵で囲む」行為は身体拘束とされていますが、ベッドの片側に転落防止の柵を設置するだけで、本人が自力で昇降できる場合は必ずしも身体拘束とは言えません。

センサーマットや見守りカメラも、「起き上がりや離床を知らせるだけ」であれば、多くの指針で「身体拘束禁止の対象外」とされています。ただし、そのアラームをきっかけに、毎回「動いちゃダメ」「ベッドから出ないで」と強く制止し、実質的に自由を奪っていれば、スピーチロック(言葉による拘束)と見なされる可能性があります。

判断のポイントは、「機器そのもの」ではなく、「結果としてその人の自由がどれだけ制限されているか」です。

センサーマットや見守りカメラを利用者の行動パターンを把握するためのアセスメントツールとして活用しましょう。

Q2:家族から「転倒するぐらいなら縛ってほしい」と言われたときの説明方法

家族の「縛ってでも安全に」という思いには、強い心配や罪悪感が隠れています。ただし、家族の希望があっても、3原則を満たさない身体拘束は認められません。厚労省や虐待防止のマニュアルでも、「家族の同意があっても、不当な身体拘束は高齢者虐待と判断される可能性がある」と明記されています。

説明のポイントは、

という3点を、ていねいな言葉で伝えることです。弁護士法人かなめの解説でも、「家族の同意=身体拘束の正当化ではない」ことが繰り返し強調されています。

そのうえで、「転倒しても大けがをしない環境を作る」「日中の活動を増やして夜間の覚醒を減らす」など、代替案を一緒に考えていく姿勢を示すと、家族も納得しやすくなります。

家族から「絶対骨折させないで」と強く要望されることもありますが、身体拘束の弊害を粘り強く説明することが求められます。

Q3:向精神薬・睡眠薬の調整はどこからがドラッグロック(薬による身体拘束)?

薬の調整が「治療」なのか「拘束」なのかは、とてもデリケートな問題です。厚労省の11類型では、「行動を落ち着かせる目的で向精神薬を過剰に服用させる」ことが身体拘束の一つとして挙げられています。

ドラッグロックと見なされやすいのは、

といった場合です。

逆に、せん妄や強い興奮で自傷・他害のリスクが高い場面で、ガイドラインに沿った最小限の薬物療法を行い、効果と副作用を観察しながら早期の減量・中止を目指しているなら、「必要な治療」と評価されやすくなります。医師・看護師・薬剤師が、「何のために、どのくらいの期間使うのか」を共有・記録していることが鍵です。

薬物療法は少量であってもADLの低下や食欲減退を招く恐れがあります。現場だけの判断ではなく、他職種で慎重に検討しましょう。専門医に相談するのも良いと思います。

Q4:身体拘束適正化委員会はどれくらいの頻度で開けばよい? 議題例と記録のポイント

介護保険の解釈通知では、身体拘束適正化委員会について「概ね3か月に一度」の開催を目安とし、その都度、実際に起きた身体拘束の事例を振り返り、対応が3原則に沿っていたか、今後の方針や改善点を確認することが求められています。

議題例としては、

などが挙げられます。

記録では、

を残しておくことで、指導監査時に「単に委員会を開いただけ」でなく、「PDCAを回している」ことを示せます。弁護士法人かなめの解説でも、「委員会の議事録は、後の紛争や訴訟で『施設としてどこまで対応したか』を示す重要な証拠になる」と指摘されています。

委員会の議事録や身体拘束に必要な記録が残せているか、定期的なチェックが必要です。記録がないと身体拘束廃止未実施減算の対象になります。

まとめ|身体拘束3原則は「やってよい条件」ではなく「ゼロに近づくための最後のチェック」

「切迫性・非代替性・一時性」で本当に必要かを問い続ける

身体拘束の3原則は、「ここまで満たせばやってもよい」という“免罪符”ではなく、「本当にそれでもやむを得ないのか?」を最後まで問い続けるためのチェック項目です。厚生労働省の通知では、切迫性・非代替性・一時性の3つを満たしていても、「要件と手続きを踏めば免罪になるわけではなく、常に『本当に他に方法はないのか』と自問することが重要」と明記されています。

なぜここまで慎重な姿勢が求められているかというと、身体拘束には身体機能の低下や褥瘡、食欲低下、せん妄、QOL低下など、重大な悪影響があることが、厚労省の「身体拘束ゼロへの手引き」や実態調査で繰り返し示されているからです。

つまり、3原則を満たさない安易な拘束は、高齢者虐待に該当し得るうえ、本人の健康や生活の質を根本から損なうリスクが高いとされています。

具体的には、

を、一件ごとに丁寧に検討することが大切です。

このように3原則を「OKサイン」ではなく「最後のブレーキ」として活用することで、現場は「本当に必要な拘束」を極力減らし、「ゼロに近づけるための対話と工夫」を増やすことができます。

3原則+「拘束しないケアの3原則」で組織としての方針を統一する

身体拘束3原則だけに目を向けると、「どうすれば要件を満たしたと言えるか?」という “条件探し” に偏りがちです。そこで大事になるのが、WAM(福祉医療機構)や病院の指針でも紹介されている「身体拘束をしないケアの3つの原則」です。

多くの指針では、拘束をしないための基本として、

という3つが示されています。徳島県立三好病院の身体拘束最小化指針も、まさにこの構造で組み立てられています。

組織として方針を統一する際は、

例えば、「夜間に立ち上がって転びそうだからベルトで固定する」という発想の前に、

声かけや環境音、照明は不安を強めていないか

といった原因と基本ケアをしっかり見直す文化が根づきます。これにより、「3原則を満たす拘束」を探すのではなく、「そもそも拘束を必要としない状態づくり」を共通目標にできます。

※ 参考資料 徳島県立三好病院 身体拘束(抑制)最小化チーム

明日から現場でできる小さな一歩(記録様式の見直し/カンファレンスで3原則を毎回確認する仕組み/年2回以上の研修計画に身体拘束3原則を組み込む)

最初の一歩として効果が大きいのが「記録のフォーマット」を変えることです。厚労省やWAMの資料では、身体拘束を行った場合に、理由・態様・時間・心身の状況・緊急やむを得ない理由の記録が必須であり、3要件(切迫性・非代替性・一時性)を満たしたかが確認できないと減算対象になり得るとされています。

そこで、

など、小さな工夫をするだけで、「書きながら3原則を自問する」文化を作れます。これは、あとから振り返る際にも大きな助けになります。

カンファレンスで3原則を毎回確認する仕組み

次に、「話し合いの場に3原則を組み込む」工夫です。身体拘束適正化委員会や病棟・ユニットカンファレンスで、拘束事例を扱う際に、

を、毎回確認するルールにしておくと、自然と3原則の理解が深まります。

徳島県立三好病院などの指針でも、多職種チームによるカンファレンスと記録が明記されており、「委員会・カンファレンスでの検討→記録」が、適正化の中心に位置づけられています。

年2回以上の研修計画に身体拘束3原則を組み込む

最後に、「研修の年間計画に3原則を固定で入れる」ことです。多くの病院や施設の指針では、「全職員を対象とした身体拘束(抑制)に関する研修を年2回以上実施する」といった方針が示されており、新規採用者にも必ず実施することがうたわれています。

WAMが発行する介護保険最新情報や、身体拘束・虐待防止に関する資料でも、委員会の開催・指針の整備・研修の実施が「身体拘束廃止未実施減算」のチェックポイントとされており、研修は単なる“勉強会”ではなく、運営基準上の重要な義務になりつつあります。

といった形で、“やりっぱなし”にならない工夫をすると、3原則が「知識」ではなく「日々の判断のものさし」として根づいていきます。

まとめると、

という3点が、WAMや厚労省の資料・各種ガイドラインから読み取れる共通メッセージです。

コメント