1. 日本の介護業界における外国人介護人材の重要性

日本の介護業界では、外国人介護人材の受け入れが急速に進んでおり、労働力不足を補うための重要な戦略となっています。

日本は世界でも有数の高齢化社会であり、2025年には65歳以上の高齢者が全人口の30%を超える見込みです。これに伴い、介護施設や在宅介護サービスでは深刻な人手不足が続いており、国内の労働力だけではこの需要を満たすことが困難です。

そこで、政府は外国人介護人材の受け入れを促進し、EPA介護福祉士、技能実習制度、特定技能といった在留資格を整備しています。

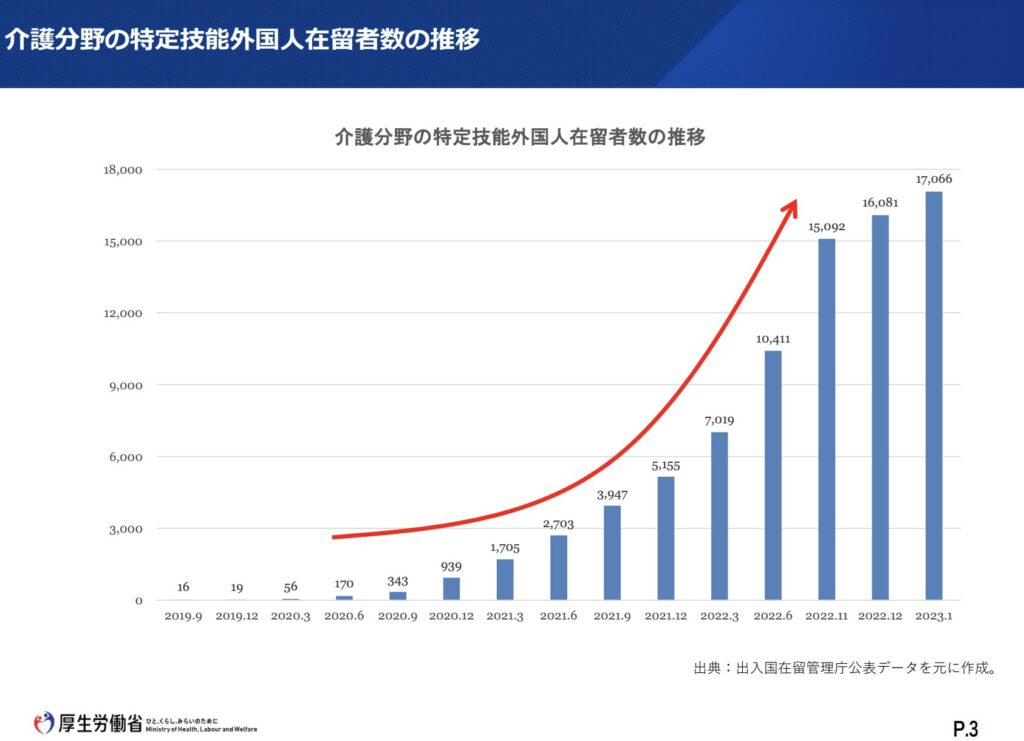

厚生労働省のデータによれば、2023年には外国人労働者の数が200万人を突破し、そのうち介護分野に従事する外国人労働者も2020年から増加傾向にあります。

特に、フィリピン、インドネシア、ベトナムからのEPA介護福祉士候補者が、日本の介護現場での労働力の一翼を担っています。

外国人介護人材の受け入れは、日本の介護業界の未来を支える一つの鍵であり、今後さらに拡大していくことが期待されます。

引用:厚生労働省 介護分野における特定技能協議会運営委員会 令和4年度第1回(R5.3.29)資料2

2. 外国人介護人材の受け入れ制度の詳細解説

外国人介護人材が日本で働くためには、複数の在留資格があり、それぞれに異なる特徴とメリットがあります。

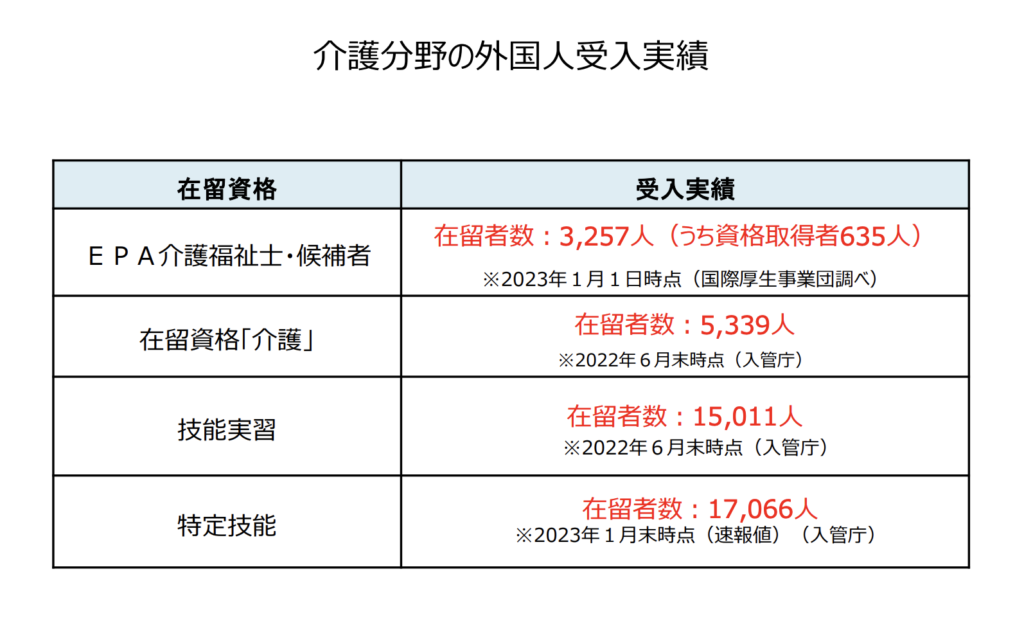

外国人が介護分野で就労するためには、日本の法律に基づく適切な在留資格が必要です。介護業界で利用される主な在留資格には、EPA介護福祉士、在留資格「介護」、技能実習制度、特定技能があります。

これらの制度を理解し、適切に選択することが、外国人労働者の受け入れを円滑に進めるための第一歩です。

EPA(経済連携協定)に基づく受け入れ: 特定の国(フィリピン、インドネシア、ベトナム)と日本の間で結ばれた経済連携協定(EPA)に基づき、介護福祉士候補者が来日します。一定期間の研修と試験を経て、介護福祉士資格を取得することを目指し、長期的な人材確保が可能です。

在留資格「介護」: 介護福祉士資格を取得した外国人に与えられる在留資格です。在留期間の更新に制限がなく、永住権取得の可能性もあり、安定した長期就労が期待されます。

技能実習制度: 技能実習制度は、外国人が日本の介護技術を学び、母国に持ち帰ることを目的とした制度です。短期間の就労が前提で、最長5年間の在留が許されています。

在留資格「特定技能」: 特定技能1号は、特定の技能を持つ外国人労働者が、より多様な業務に従事することを許可する制度です。特に介護分野では、技能実習生がさらなる経験を積むためのステップアップとしても利用されています。

例えば、EPA介護福祉士として来日したフィリピン出身の候補者は、日本語や介護技術の研修を受け、国家試験に合格することで、日本の介護施設で長期的に働くことができます。

また、技能実習生として来日したインドネシア人の実習生は、3年間の実務を通じて日本の介護文化を学び、その経験を母国で活かしています。

それぞれの在留資格の特徴と選び方を理解し、施設のニーズに応じた最適な受け入れ方法を選定することが重要です。

引用:厚生労働省 介護分野における特定技能協議会運営委員会 令和4年度第1回(R5.3.29)資料2

3. 外国人労働者の在留資格の違い

日本の介護業界で外国人労働者を受け入れるための在留資格には、「EPA介護福祉士候補者」「在留資格『介護』」「技能実習制度」「特定技能1号」の4つがあります。それぞれに異なる特徴、メリット、デメリットがあります。以下で詳しく解説します。

EPA介護福祉士候補者: 長期就労と制度的サポート

EPA介護福祉士候補者は、経済連携協定に基づき特定の国と日本の間で行われる介護福祉士候補者の受け入れ制度で、長期的な就労と制度的サポートが充実しています。

EPA(経済連携協定)に基づく受け入れ制度は、フィリピン、インドネシア、ベトナムなど、特定の国から介護福祉士候補者を受け入れるもので、政府間での協力が強固です。これにより、候補者は一定期間の日本語学習と介護技術の研修を受け、介護福祉士国家試験に合格することを目指します。この制度は、介護現場での長期的な人材確保に役立ち、安定した就労を可能にします。

インドネシアから来たアリさん(仮名)は、EPA介護福祉士候補者として3年間の研修と国家試験に挑戦し、合格しました。その後、日本の介護施設で正規の介護福祉士として就労し、5年以上にわたって働いています。彼は、日本語の研修を通じて高いコミュニケーション能力を持ち、患者との信頼関係も築いています。

- 長期就労の可能性: 介護福祉士国家試験に合格すれば、長期的に日本で就労可能です。

- 政府のサポートが充実: 日本と受け入れ国の政府が関与しているため、教育や研修のサポートがしっかりしています。

- 安定した人材確保: 試験に合格すれば介護福祉士として働けるため、施設側も安定した人材を確保できます。

- 試験に合格しなければ帰国: 介護福祉士国家試験に合格しないと帰国する必要があります。

- 研修期間が長い: 初期の研修期間が長く、実際に戦力となるまでに時間がかかることがあります。

EPA介護福祉士候補者の受け入れは、長期的な視点で安定した人材を確保したい介護施設にとって、有効な選択肢です。

在留資格「介護」: 永住権取得への道筋

在留資格「介護」は、日本の介護福祉士資格を持つ外国人が、日本で長期間にわたり安定して働ける在留資格です。

在留資格「介護」は、日本で介護福祉士の資格を取得した外国人に与えられるもので、在留期間の更新に制限がありません。これにより、介護業界でのキャリアを積み重ねながら永住権取得を目指すことも可能です。この制度は、外国人労働者の長期的な雇用を希望する施設にとって非常に魅力的です。

ベトナムから来日し、日本の介護福祉士資格を取得したグエンさん(仮名)は、在留資格「介護」を得て、日本で10年以上働いています。彼は、長期的な就労を見越して日本語や専門知識を深め、現在は介護施設のチームリーダーとして活躍しています。

- 在留期間の更新が自由: 更新に制限がないため、長期間働けます。

- 永住権取得が視野に入る: 一定期間の就労で永住権の申請も可能です。

- 安定した雇用: 長期的に働けるため、施設側も安定した人材を育成できます。

- 介護福祉士資格が必須: 資格取得が前提となるため、資格を持たないと取得できません。

- 初期コストが高い: 資格取得のための勉強や試験費用が必要です。

在留資格「介護」は、長期的に安定した雇用を望む外国人介護士と施設にとって、理想的な選択肢となります。

技能実習制度: 受け入れのしやすさと課題

技能実習制度は、日本の介護技術を学び母国に持ち帰ることを目的とした制度で、受け入れが比較的容易である一方、教育と指導のコストが課題となります。

技能実習制度は、介護職種が新たに追加されたもので、3年間(延長により最長5年間)の間、日本の介護現場で技術を学び、母国に持ち帰ることを目的としています。この制度は、短期間で人材を確保するには適していますが、教育や文化の違いに対応するためのコストと時間が必要です。

フィリピンからの技能実習生であるマリアさん(仮名)は、日本の介護施設で3年間勤務し、日本語と介護スキルを習得しました。彼女は帰国後、日本で学んだ技術を母国の介護施設で活用していますが、日本での教育や指導には施設側の負担がかかりました。

- 受け入れが容易: 比較的簡単な手続きで受け入れが可能です。

- 短期間での人材確保: 短期間の就労が前提のため、急な人材不足にも対応できます。

- 文化交流と技術移転: 日本の技術を母国に持ち帰ることで、国際貢献にもつながります。

- 教育と指導の負担が大きい: 日本語教育や文化適応のサポートが必要で、コストと時間がかかります。

- 短期間での帰国が前提: 実習期間が終わると帰国するため、長期的な人材確保には向いていません。

技能実習制度は、短期間の労働力を確保するには有効ですが、教育や指導にかかる負担を考慮する必要があります。

特定技能1号: 幅広い業務への従事と最長5年間の就労可能性

特定技能1号は、一定の技能を持つ外国人労働者が日本で幅広い業務に従事できる在留資格で、最長5年間の就労が可能です。

特定技能1号は、特に技能実習生として一定の経験を積んだ人材や、直接採用された外国人に対して、日本国内での柔軟な就労機会を提供します。介護分野では、より多様な業務を任されることが可能で、幅広い実務経験を積むことができます。

ベトナムから来日したホアンさん(仮名)は、技能実習生として3年間の経験を積んだ後、特定技能1号に移行し、日本の介護施設でさらに2年間勤務しています。彼は、特定技能1号により、より専門的な業務にも従事し、日本の介護現場で重要な役割を果たしています。

- 幅広い業務に従事可能: 一定の技能が認められれば、様々な業務に従事できる。

- 柔軟な雇用機会: 最長5年間の就労が可能で、技能実習からのステップアップにも最適です。

- 即戦力としての活用: 実務経験があるため、すぐに戦力として活躍できます。

- 更新には制限がある: 特定技能1号は最長5年で、永住権取得にはつながりません。

- 一定の技能が必要: 介護技能や日本語能力が一定のレベルで必要です。

特定技能1号は、即戦力として働ける外国人労働者を求める介護施設にとって、魅力的な選択肢です。

4. 外国人介護士を雇用するメリットと課題の深掘り解説

メリット:介護業界での外国人介護人材の活用

外国人介護士を雇用することで、長期的な人材確保や職場の多様性の向上など、多くのメリットがあります。

外国人介護人材の雇用は、国内の人材不足を補うだけでなく、異なる文化的背景を持つスタッフが集まることで、職場に新しい視点や活気をもたらします。これにより、介護サービスの質の向上が期待できます。

フィリピンから来日したリサさん(仮名)は、介護施設での業務だけでなく、母国の文化に基づくケア方法を提供し、利用者の満足度を高めています。また、異文化の視点を取り入れることで、職場全体の雰囲気が活性化されました。

Point: 外国人介護士を雇用することで、職場に多様性と新しい活力をもたらし、介護サービスの質を向上させることが可能です。

課題:外国人介護士を雇用する際の課題とその対策

外国人介護士の雇用には、日本語や文化の壁、教育と指導のコスト、手続きの複雑さなど、いくつかの課題があります。

外国人労働者を雇用する際には、言語や文化の違いによるコミュニケーションの問題や、雇用手続きの煩雑さなど、いくつかの障壁が存在します。特に、教育や指導に時間とコストがかかる点は、施設運営における大きな負担となります。

新入職員であるフィリピン出身のマイクさん(仮名)は、日本語能力が不十分で、入職当初は職場でのコミュニケーションに苦労しました。そのため、施設では特別な日本語研修プログラムを設けることで、彼の適応をサポートしました。

外国人介護士の雇用には、適切なサポート体制と文化適応のための施策が不可欠です。

5. 外国人介護士を採用した介護施設の成功事例と課題解決策

外国人介護士を採用した介護施設では、相手国の文化や信仰を尊重しながら、職場環境を整備することで成功している事例があります。

多文化のスタッフを受け入れるためには、施設全体での理解とサポートが重要です。文化的な違いを尊重し、職場でのコミュニケーションを円滑にするための取り組みが成功の鍵となります。

ある介護施設では、フィリピン出身のスタッフが多く在籍しているため、食事の内容をフィリピンの文化に合わせるなどの工夫をしています。また、異文化理解のための定期的な研修を実施し、職員間のコミュニケーションを深める取り組みを行っています。この結果、職員の満足度が向上し、離職率も低下しました。

外国人介護士を採用する際には、文化の違いを尊重し、職場環境を整えることが成功の秘訣です。

6. 学習用コンテンツ・サポート体制の整備

外国人介護士が日本で活躍するためには、学習用コンテンツと支援体制の整備が重要です。

日本語能力や介護技術の向上は、外国人介護士が業務を効果的に行うために不可欠です。政府や自治体が提供する学習用教材や支援プログラムは、これらのスキル向上に大いに役立ちます。

厚生労働省が提供する「介護の日本語」テキストや介護福祉士国家試験学習用テキストは、外国人介護士にとって非常に重要なリソースです。これらの教材は、介護現場での実際のシナリオに基づいており、日本語が不慣れな外国人でも理解しやすいように設計されています。

外国人介護士のスキル向上と適応支援には、質の高い学習用コンテンツとサポート体制が必要です。

※ 介護福祉士のパート合格制度導入について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/kaigofukushishi-partgoukakuseido-kaisetu/

7. 今後の展望と政策提言

介護業界の国際化を進めるためには、さらなる制度改善と政策見直しが必要です。

外国人労働者を受け入れる環境を整えるには、柔軟な在留資格の設定や、日本語学習支援の強化が求められています。さらに、現場での教育・研修制度の拡充も必要です。

政府と業界団体が協力し、外国人介護人材の受け入れをスムーズに進めるための施策を講じることが期待されています。たとえば、在留資格「特定技能」の更新条件を緩和し、より多くの人材が長期的に働ける環境を整備することなどが考えられます。

外国人介護人材の受け入れに関する制度の改善と政策見直しが、介護業界の国際化に向けた鍵となります。

8. 関連リンクと情報源

外国人介護人材の受け入れに関するガイドブックや関連資料を活用することで、より詳細な情報を得ることができます。

厚生労働省や各自治体が提供するガイドブックや資料は、外国人労働者の受け入れに関する具体的な手続きや制度の詳細を理解するために役立ちます。

「外国人介護人材のキャリア形成支援のためのガイドブック」(外部リンク:みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社)では、技能実習制度の流れや教育・研修制度の具体的な内容まで、包括的な情報が提供されています。

関連資料を活用して、外国人介護人材の受け入れに関する情報を深く理解しましょう。

9. まとめ

外国人介護人材の受け入れは、日本の介護業界の発展と国際化に不可欠な要素です。

外国人労働者の受け入れにより、人材不足を補い、多様な介護サービスを提供することが可能となります。しかし、言語や文化の壁、教育コストなどの課題もあります。これらの課題を克服するためには、制度の改善と受け入れ環境の整備が必要です。

実際の介護施設での成功事例や政府の支援策を参考にすることで、外国人介護人材の効果的な活用が期待されます。

外国人介護人材の受け入れを通じて、より多様性に富んだ介護現場を実現し、日本の介護業界の未来を築いていきましょう。

コメント