はじめに:介護業界の倒産増加はなぜ?

介護業界は高齢化の進展に伴う需要拡大が見込まれる一方で、「介護 倒産」の件数が近年急増しています。特に2024年の介護施設倒産件数は過去最多を更新し、今後も小規模事業所を中心に淘汰が加速すると予想されています。

倒産が増える理由としては、人材不足や介護報酬改定による経営圧迫、競合の増加による利用者獲得競争の激化、そしてコロナ禍の影響で運営コストが上昇するなど、複数の要因が複雑に絡み合っているからです。また、現場の厳しい労働環境が続く中で、設備投資や職員の処遇改善が追いつかず、資金繰りが苦しくなる事業所も少なくありません。

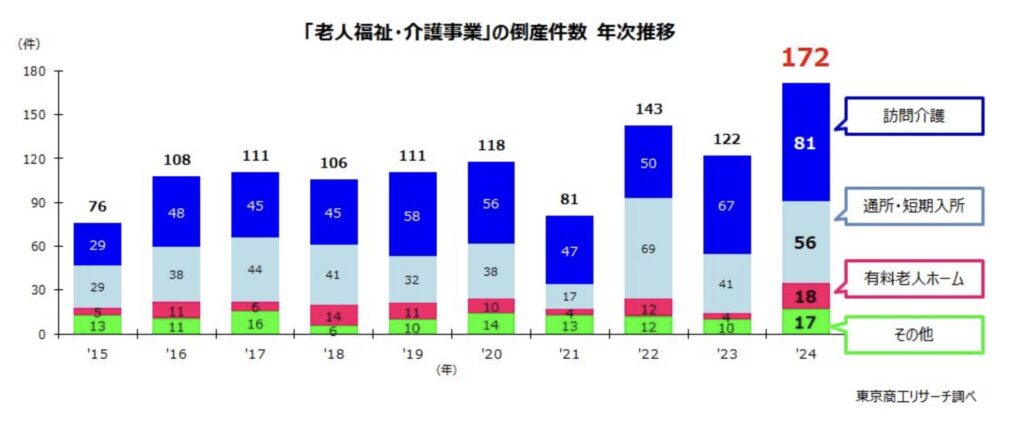

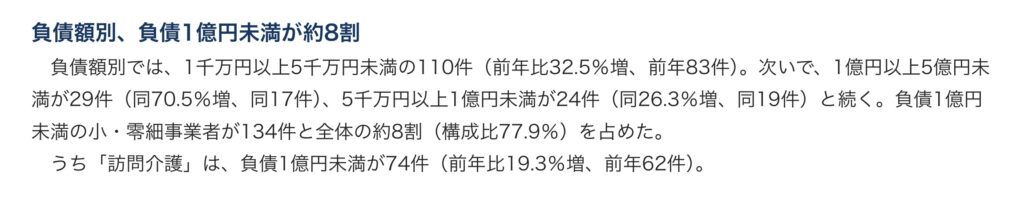

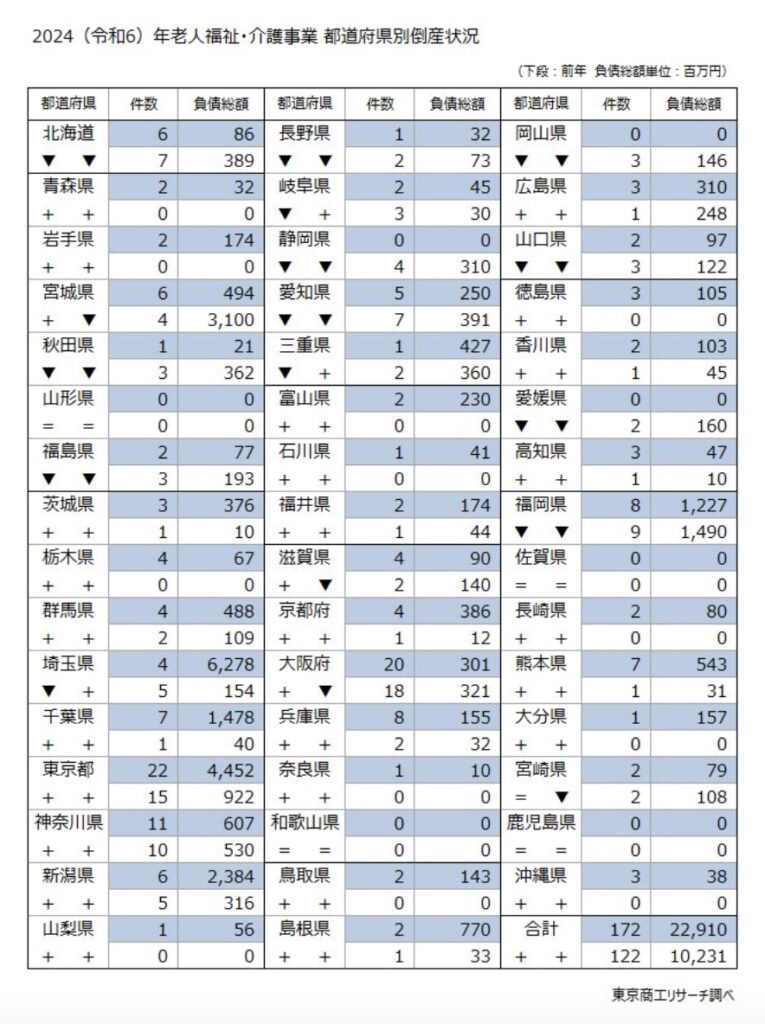

たとえば、東京商工リサーチの調査によると、2024年の介護事業者(老人福祉・介護事業)の倒産が、過去最多の172件(前年比40.9%増)に達したことが分かり、これまで最多だった2022年の143件を29件上回りました。その内訳を見ると、約9割超が破産手続き、負債額1億円未満が約8割を占め、小規模事業者が特に厳しい状況にあることがうかがえます。

引用元:株式会社 東京商工リサーチ TSRデータインサイト 「2024年「介護事業者」倒産が過去最多の172件 「訪問介護」が急増、小規模事業者の淘汰加速」

需要が伸びる一方で、経営環境がますます厳しくなる介護業界。今後は、利用者や家族が安心してサービスを受け続けられるように、倒産リスクを正しく理解し、早めの対策を講じることが重要です。

本記事では、「介護 倒産」に関する最新情報とその理由、さらに倒産を回避するためのポイントを詳しく解説していきます。

2024年「介護事業者」倒産の最新動向

倒産件数の推移・過去との比較

介護施設の倒産件数は、過去最多を更新するほどの勢いで増加しています。

大きな理由として、人材不足による経営圧迫と、2024年介護報酬改定の影響が挙げられます。また、新規参入の増加に伴う競争激化も一因です。従業員の確保が難しくなる一方で、人件費の高騰が避けられず、小規模事業者ほど負担が大きくなっているのが実態です。

東京商工リサーチがまとめた2024年「老人福祉・介護事業」の倒産調査によると、

引用元:株式会社 東京商工リサーチ TSRデータインサイト 「2024年「介護事業者」倒産が過去最多の172件 「訪問介護」が急増、小規模事業者の淘汰加速」

引用元:株式会社 東京商工リサーチ TSRデータインサイト 「2024年「介護事業者」倒産が過去最多の172件 「訪問介護」が急増、小規模事業者の淘汰加速」

これらのデータから、小資本で運営している介護事業所が経営的に大きなダメージを受けていることがわかります。

訪問介護や通所介護など、小規模サービスを展開する事業者ほど淘汰されやすい状況にあります。倒産のリスクを他人事と思わず、今の業界全体の動きを正しく把握することが欠かせません。

地域別・業態別の倒産状況

地域別に見ると、首都圏や都市部だけでなく、地方でも介護事業所の倒産が増加しています。業態別では、訪問介護や通所介護が特に深刻な状況です。

引用元:株式会社 東京商工リサーチ TSRデータインサイト 「2024年「介護事業者」倒産が過去最多の172件 「訪問介護」が急増、小規模事業者の淘汰加速」

地域や業態にかかわらず、「介護 倒産」は加速度的に広がっています。特に訪問介護 倒産の増加は顕著であり、事業規模や地域特性を踏まえた経営戦略が求められます。

介護事業所が倒産する主な理由・原因

(1) 人材不足と賃金上昇の影響

人材不足とそれに伴う賃金上昇は、介護事業者の経営を圧迫する最大要因のひとつです。

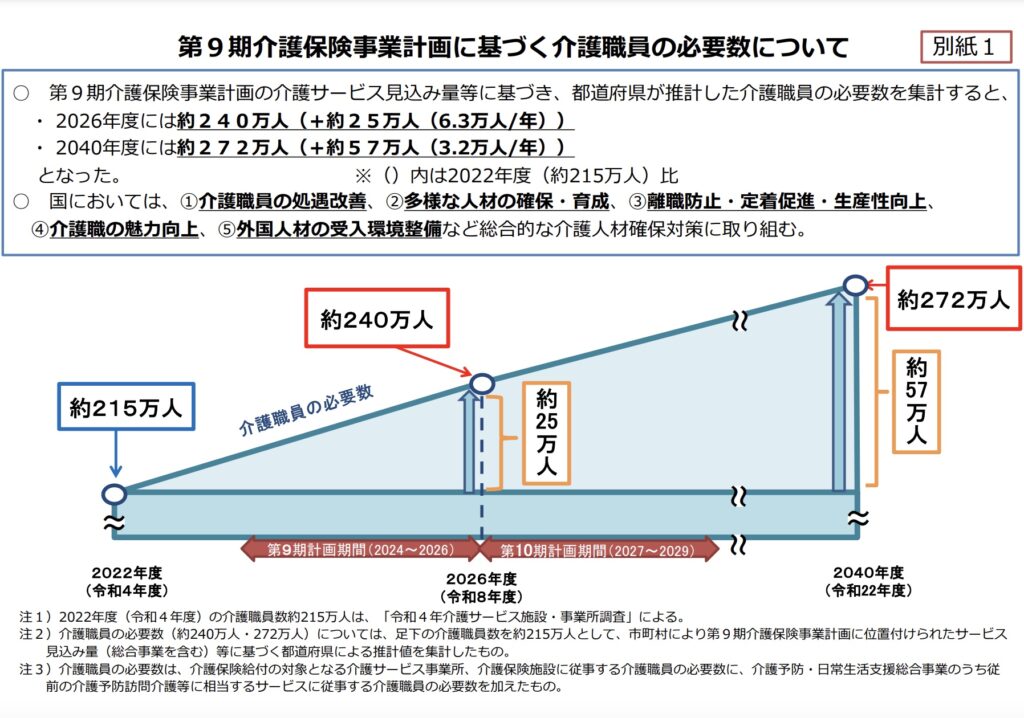

厚生労働省が公表している第9期介護保険事業計画によると、今後さらに高齢化が進むことで、介護人材が2026年において約25万人以上不足する見通しです。こうした背景から、介護職員の確保がままならず、経営的に行き詰まる事業所が増えています。

引用元:厚生労働省 「第9期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について 別紙1」 令和6年7月12日

介護職員を確保できなければ、サービス提供もままならず、利用者離れを招きます。結果として「介護 倒産」を招くリスクが高まるため、人材戦略は経営の最重要課題です。

※ 人手不足と若者離れの真相について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/kaigo-hitodebusoku-shinsou/

(2) 介護報酬改定の影響

2024年介護報酬改定は、一部のサービスで報酬が見直された一方、運営コスト増とのバランスが取れず、多くの介護事業所の経営を厳しくしている要因となっています。

ある訪問介護事業所では、2024年介護報酬改定で基本報酬が引き下げられ、半年間で前年同期より3500万円減収した事例(※1)が報道されています。

※1参照:毎日新聞 3500万円減収、倒産最多 介護報酬減で在宅介護は「崩壊寸前」 2024年11月19日

介護報酬改定自体は必要な制度ですが、増え続ける運営コストとのバランスを誤ると、経営破綻のリスクが高まります。「介護報酬 改定 倒産」というキーワードで検索される事例が増えているのも、この構造的な問題が背景にあるのです。

(3) 利益率の低迷と競合の増加

介護事業はもともと利益率が低く、そこに競合が増加して利用者獲得競争が激化すると、利益がさらに圧迫されます。

厚生労働省の調査(※2)によれば、介護事業全体の営業利益率は数%程度と低く、医療業界や他業種と比較しても高いとは言えません。また、競合する事業所が近隣に増えると、利用者確保のためにサービス料金を下げるしかなく、結果的に利益を圧迫してしまいます。

※2参照:厚生労働省「介護事業経営実態調査結果の概要」(2023年度)

低利益率のビジネスモデルであることを理解し、運営コストの最適化や独自の強みを打ち出すなど、競合との差別化が不可欠です。

(4) コロナ禍による運営コスト上昇

コロナ禍がもたらした感染防止対策や、利用者の一時的な減少によって、介護事業所の収益と支出のバランスが大きく崩れました。

訪問介護事業では、スタッフが1日に何度も利用者宅へ出入りするため、防護具や消耗品の支出が増大。さらに、感染拡大防止の観点から訪問回数を抑えたり、利用者がサービスを一時停止したりして売上減に直結するケースが多発しました。

コロナ禍による一時的な収入減とコスト増は、もともと薄利多売の体質が強い介護事業にとって大きな打撃となり、「訪問 介護 倒産」の増加要因にもつながっています。

(5) 経営管理・ガバナンスのずさんさ

経営者や管理者のガバナンス不足や会計管理のずさんさは、事業が立ち行かなくなる大きなリスク要因です。

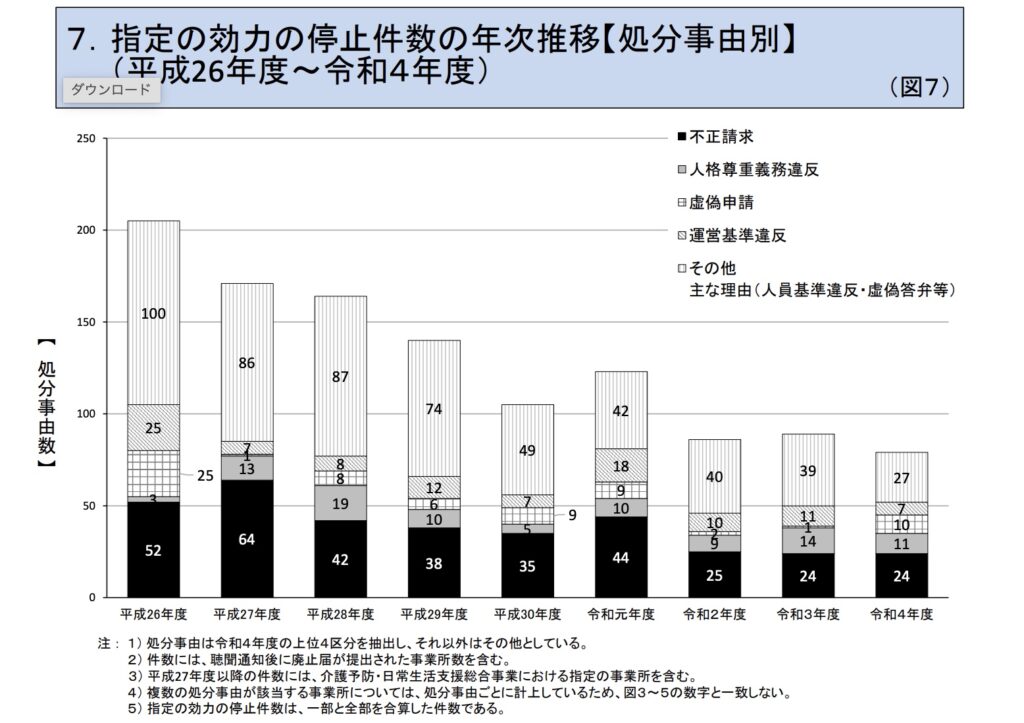

ある介護事業所では、経営者らが数年にわたって不正請求や運営基準違反を行い、行政監査の結果、指定取消となり廃業や倒産に追い込まれた事例があります。

引用元:厚生労働省 令和4年度における指導及び指定取消処分等の状況 P.11

経営管理・ガバナンスを軽視すると、どんなに需要があっても事業は続けられません。介護業界特有の複雑な制度を理解し、適切な運営を行うことが倒産回避の基本です。

倒産・廃業の前兆・特徴:潰れる介護施設・事業所のサイン

施設の人員や設備の管理不足

人手不足や設備不足の状態が長期化すると、介護施設が潰れる確率が一気に高まります。

ある施設では慢性的な人手不足により、十分なケアが提供できず、利用者クレームが多発。結果的にユニット閉鎖に追い込まれた後、資金繰りの悪化で倒産に至りました。

介護人材と施設設備の状況を常にチェックし、不足を感じたら早急に対策を打つことが不可欠です。放置すると「介護 倒産」への道をまっしぐらに進んでしまいます。

経営状況の可視化不足

財務状況やサービスの稼働率などを日常的に把握していないと、経営の赤字が深刻化する前に手を打てず、倒産リスクが高まります。

ある通所介護事業所では、サービス利用者数が減少しているのに、職員配置を見直すタイミングを逃しました。結果的に人件費が嵩み、資金ショート寸前まで追い込まれたところで気づいた時には手遅れとなり、廃業を選択せざるを得ませんでした。

経営状況を“見える化”し、常にモニタリングすることで、経営悪化の兆候を早期に発見・対処できます。可視化不足は、「介護 施設 倒産」の大きな一因です。

競合他社との差別化が図れていない

他社と似たようなサービスを低価格で提供しているだけでは、競争力が低く、潰れる危険性が高くなります。

介護職員処遇改善加算を利用して、職員に高い給与を出せるようにしている事業所は、人材の流出を防げます。逆にこれを上手く活用できない施設は離職率が上がり、結果として倒産率も高まります。

差別化戦略を取り入れ、地域包括ケアシステムの一員として連携を深めるなど、独自の強みをアピールしなければ、淘汰される可能性が高まります。

※ 通所介護の現状と課題について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/daysurvice-keieisenryaku/

倒産したあとの手続きと利用者・家族への影響

倒産手続きの流れ

介護事業所が倒産すると、通常は破産手続きへ進みます。申し立てから手続き開始までの間に、利用者や家族へ適切な説明を行わなければなりません。

ある介護施設が破産申立を行ったケースでは、管理会社が債権者に対して「財産保全措置」を取りながら、利用者の受け入れ先を探す作業を同時に進めました。しかし、周辺施設にも空きがなく、利用者が一時的に在宅介護へ切り替えるなど混乱が起こりました。

倒産手続きに入る前に、行政や居宅介護支援事業所と連携し、利用者への影響を最小限に抑えることが大切です。

利用者・家族が直面する問題

介護事業所が倒産すると、利用者やその家族はサービスの継続先を探さなければならず、大きな負担がかかります。

廃業が決まった介護施設では、利用者とその家族が市町村の相談窓口に押し寄せ、代替施設や在宅サービスの確保を求めるケースが多く見られます。特に要介護度が高い方ほど、新しい施設を見つけるのが困難になることもあります。

万が一に備え、事前に地域の他施設や在宅サービスの情報を得ておくと、倒産時の混乱を最小化できます。

利用者がとるべきアクション

介護施設が倒産した場合、利用者や家族は早めに市町村の相談窓口や居宅介護支援事業所、地域包括支援センターに相談し、次の受け入れ先を探すとともに、介護保険制度上の手続きをスムーズに行う必要があります。

倒産が公になった直後に、居宅介護支援事業所に連絡を取り、通所介護や訪問介護など、他サービスを紹介してもらいながら、迅速に対応を進めた利用者家族はスムーズに新しいサービスを利用できました。

情報収集と迅速な行動が鍵となります。「介護 施設 倒産 利用者」というトピックで検索して出てくる情報も参考に、早めに対策をとりましょう。

介護事業所が倒産を回避するための具体的対策

(1) 経営基盤強化のためのアプローチ

倒産を防ぐ第一歩として、経営基盤の強化が欠かせません。特に収支バランスの把握とニーズに合うサービス提供が重要な鍵です。

「介護 開業できない」といったキーワードが示すように、新規開業や事業拡大を考えていても、経営シミュレーションをしっかり行わずに参入すると、初期投資を回収できずに終わる可能性が高まります。

経営基盤を強化するためには、まずは自社の財務状況を正確に把握し、サービスの方向性を定めることが先決です。

(2) 働く環境の整備・人材確保の工夫

人材不足が倒産を引き起こす大きな原因となっている以上、働く環境の改善と人材確保への投資は最重要課題です。

職員のキャリアアップや研修制度に力を入れ、介護福祉士やケアマネジャーの資格取得を支援している施設は、離職率が低く安定した経営を実現しています。こうした施設は周辺地域からの信頼を得やすく、利用者獲得にも有利です。

人材は介護事業の“命綱”。積極的に処遇改善加算を利用し、研修制度を整えるなど、働きやすい環境を整備することで、倒産リスクを大きく低減できます。

(3) 介護施設の運営コスト削減策

介護事業の特性上、大幅な値上げは難しいため、運営コスト削減こそが経営改善の重要ポイントです。

一部の先進的な訪問介護事業所では、訪問スケジュールの管理システムやモバイル端末を導入し、移動時間や事務作業を削減。結果としてスタッフの負担が減り、サービス品質も向上し、経営改善に成功しています(※3)。

効率化を図ることで、人材不足やコスト増に対応しやすくなり、倒産を回避する道が開けます。

※3参照:

厚生労働省老健局 介護サービス事業(施設サービス分)における生産性向上に資するガイドライン 2020年改訂版

厚生労働省老健局 介護サービス事業(居宅サービス分)における生産性向上に資するガイドライン 2022年改訂版

※ 生産性向上の取り組みについて詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/seisanseikojujou-tetteikaisetu/

(4) 廃業・閉鎖以外の選択肢

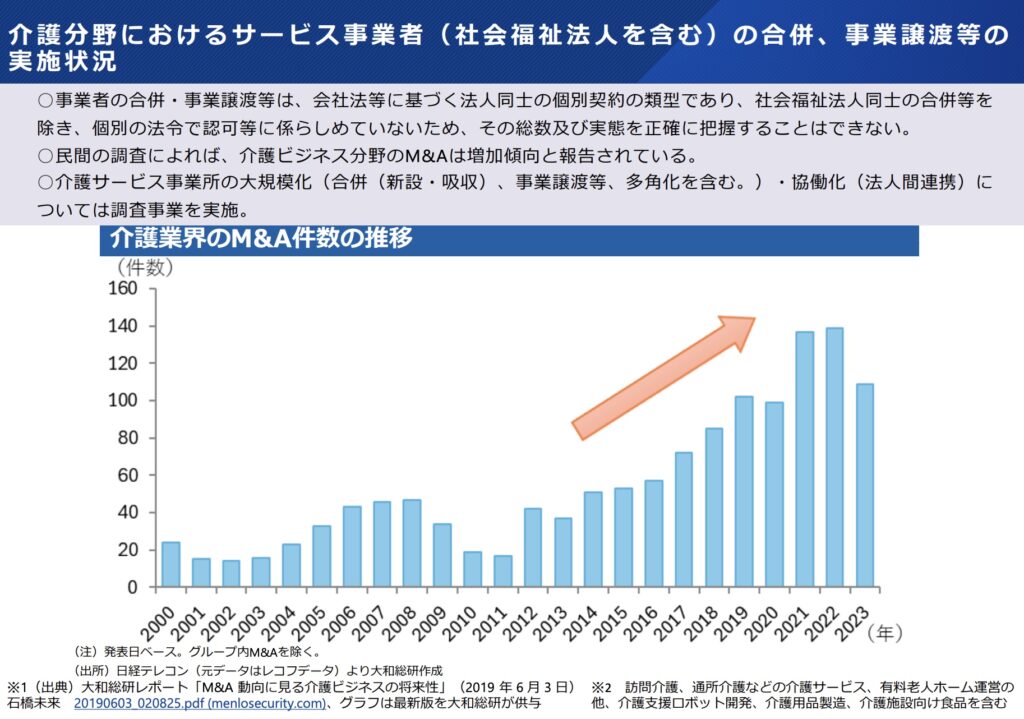

事業継続が難しくなる前に、M&Aや合併・事業譲渡などの選択肢を検討することも一つの方法です。

経営難に陥った地域密着型特別養護老人ホームが大手法人のグループに合流することで、資金援助やノウハウ共有が行われ、サービスを継続できた例があります。

倒産を回避し、利用者と職員を守るために、早めに第三者の力を借りる判断も必要です。「潰れる介護施設の特徴」を知ったうえで、柔軟な経営判断を下しましょう。

引用元:厚生労働省 介護分野におけるサービス事業者の合併、事業譲渡等の実施状況について(目的・課題・事例等) P.5

成功事例から学ぶ介護事業所の経営戦略

在宅介護のニーズが再び高まる背景

一時的には施設入居志向が高まりましたが、コロナ禍や費用面を考慮し、再び在宅介護を選ぶ層も増えています。

厚生労働省の在宅医療・介護連携推進施策によると、今後は在宅でのケアを選択する高齢者が増える見込みです。実際、訪問看護や訪問リハビリなどを併用し、在宅生活を長く続ける人が増えてきています。

在宅介護のニーズの高まりは、訪問介護や通所介護にもチャンスをもたらしますが、同時に人材確保や効率運営が求められます。成功事例を参考に、倒産のリスクを回避していきましょう。

2040年問題と介護施設の淘汰

2040年問題と言われる超高齢社会のピークに向けて、介護施設の“淘汰”が加速すると予想されています。“選ばれる”施設だけが生き残る時代に突入します。

全国的に介護施設数は増加傾向にありますが、それ以上に人材不足が深刻化。施設の設備やサービス内容が不十分だと、利用者から敬遠され、結果的に倒産に追い込まれる可能性が高まります。

2040年を見据えた長期的な視点が必要です。介護業界は潰れるのでしょうか? という問いに対しては、“ゼロにはならないが、淘汰が進む”というのが現実的な答えとなるでしょう。

地域包括ケアシステムとの連携

介護施設や事業所が生き残るためには、地域包括ケアシステムとの連携強化が不可欠です。

地域の医療機関と連携し、リハビリ特化型の通所介護を展開した事業所は、利用者数を安定的に確保しています。医療ニーズに応えられるサービスを提供することで、競合との差別化にも成功しました。

孤立して運営する時代は終わりました。地域全体で包括的に支え合う体制を構築することで、倒産リスクを低減し、利用者にもメリットをもたらします。

まとめ:介護事業所の倒産増加と今後の展望

介護業界は潰れるのでしょうか?

介護業界が全体として潰れることはありませんが、厳しい経営環境に耐えられない事業所は今後さらに淘汰されるでしょう。

2024年の介護事業者の倒産件数は、年間を通じて過去最多を更新し続けている実態があります。これは介護需要の伸びに対して、適切な資本力や人材確保ができない事業所が増えている証左と言えます。

介護業界全体としては今後も存続しますが、選ばれない施設や経営管理がずさんな事業所は、「介護 事業 倒産」に直面しやすくなります。

倒産しないために必要なポイントのおさらい

人材確保や経営管理の徹底、報酬改定への柔軟対応、そしてサービスの差別化が、介護事業を倒産から守る4つの柱です。

「介護事業所 倒産 最多」というニュースが流れるなかでも、職員定着率が高く、地域の医療機関や自治体と連携している施設は安定した経営を実現しています。彼らは加算制度を最大限活用して、人材育成にも注力している点が共通しています。

倒産を回避するには、これらのポイントを日々の運営に落とし込み、柔軟かつ迅速に対応していく姿勢が必要です。

読者へのメッセージ

これから介護職を目指す方、既に介護職員として働く方、そして利用者・ご家族の皆様は、介護事業所の倒産リスクを正しく理解し、リスクが高まる前に行動することが大切です。

「介護サービスが倒産するのはなぜ?」という疑問が浮上したら、本記事で紹介した主な原因と対策を参考に、職場や利用している施設がどの程度当てはまりそうかをチェックしてみてください。

介護業界は、大切な社会インフラの一部です。だからこそ、一人ひとりが介護の仕組みや経営の課題を理解し、倒産リスクを未然に防ぐ努力が欠かせません。「倒産しないためのポイントを理解して、無理のない施設経営をしよう」という姿勢が、業界の持続的発展を支えます。

あとがき

今後も高齢社会が進む中で、介護事業は社会に不可欠な存在である一方、経営面では厳しい現実に直面しています。訪問介護 倒産や介護 施設 倒産のニュースに不安を感じる方も多いでしょう。

しかし、一人ひとりが正しい情報を持ち、適切な経営戦略や施設選びを実践していけば、利用者にとっても、働く人々にとっても、安心・安定した介護環境が実現できるはずです。

ぜひ今回の内容を参考に、介護事業所や介護施設の将来を見据えた行動を取っていただければと思います。皆さんが安心して、より良い介護サービスを利用・提供できる社会づくりにお役立てください。

コメント