介護サービスは「要介護認定」なしでは始まりません。

本記事では、初めて申請する方も介護職の方もつまずきやすい申請→調査→判定→結果通知→サービス利用の全工程を、最新の制度改正ポイントと実務ノウハウを交えて徹底解説します。

要介護認定とは? ─ まず押さえる3つの基礎知識

なぜ必要? 介護保険サービス開始の“入口”

要介護認定がないと、公的介護保険の給付は一切受けられません。認定は市町村が全国統一の基準で「どの程度の介護が必要か」を判定し、自己負担を1~3割に抑えながら介護サービスを選べる“権利証”を発行する仕組みです。

制度化された理由は、自治体財政を守りつつ公平に保険財源を配分するため。認定を経ていない利用者にサービスを提供すると、事業所は保険給付分を請求できないため、現場でも「認定=サービス契約のスタートライン」となります。

たとえば独居高齢者が訪問介護を希望しても、申請・認定を終えるまでは全額自費。また一度認定を受ければ短期入所や福祉用具レンタルも自己負担を抑えて利用でき、生活の選択肢が一気に広がります。

つまり要介護認定は、利用者にとっては家計負担を減らす鍵であり、事業所にとっては法的根拠を持つ契約書そのものです。

「要支援」「要介護」の違いと定義

要支援は「生活機能の一部に手助けが必要だが常時の介護は不要」、要介護は「日常生活の大部分で継続的な介助が必要」という区分です。要支援1・2は介護予防サービスが中心で、週1~2回の訪問型・通所型支援が組み合わされます。一方、要介護1~5は在宅・施設を問わず身体介護が主体となり、区分が上がるほど支給限度額とサービス組み合わせの幅が拡大します。

厚生労働省は79項目の認定調査と主治医意見書をもとに、コンピュータ推計で必要介護量を時間換算し、8段階いずれかへ自動的に割り振ります。

たとえば要支援2の高齢者が認知症の発症をきっかけに日常生活動作(ADL)が低下すると、区分変更で要介護1へ移行し、訪問介護やデイサービスの利用回数を増やせる―この仕組みが利用者の自立支援と介護費抑制のバランスを取っています。

「今どの区分か」を把握することは、利用者にも職員にもサービス選定・計画作成の土台です。

2006年・2009年制度改正で何が変わったのか

2006年改正では「要介護更新認定の有効期間2年化」と「地域支援事業(総合事業)」創設が行われ、軽度者は介護予防へ誘導されました。これにより要支援・事業対象者の比率が拡大し、ケアマネは自立支援視点でプランを組む必要が生じました。

2009年の改正は不正請求対策と給付適正化が中心。認定調査票の見直しや一次判定ソフトのロジック改修が実施され、調査ミスによる「逆転現象」(一次と二次で区分が大きく異なるケース)が減少。さらに区分変更や不服申立ての手続きが明確化され、利用者救済と同時に審査会の裁量も強化されています。

こうした改正の累積により、現在の認定フローは“公平性・効率性・迅速性”を高めた形へ進化。職員は改正年と要点を押さえておくと、利用者説明や区分変更支援の説得力が格段に上がります。

引用元:厚生労働省 社会保障審議会介護保険部会(第121回) 資料3 要介護認定について 令和7年6月2日 P.8

要支援・要介護8区分の早見表【保存版】

自立/非該当と要支援1・2

非該当(自立)は日常生活にほぼ支障がなく、総合事業の体操教室や配食など“介護予防・生活支援サービス事業”で地域支援を受ける段階です。要支援1は「家事の一部に支援があれば自立可能」、要支援2は「身体機能の低下が進み、週2回程度の生活支援が必要」と整理されます。

この3区分の支援目的は“要介護化の予防”。セルフマネジメントを促しつつ、訪問型/通所型サービスで筋力維持・閉じこもり防止を図ります。利用者側は「要支援でもケアマネがつくのか」という疑問を抱きがちですが、予防プランを作成する“介護予防支援”に位置付けられるため安心して相談できます。

区分境界を理解しておけば、軽度者のフレイル兆候を早期に拾い、手すり設置や栄養改善など小さな介入で重度化を防げます。

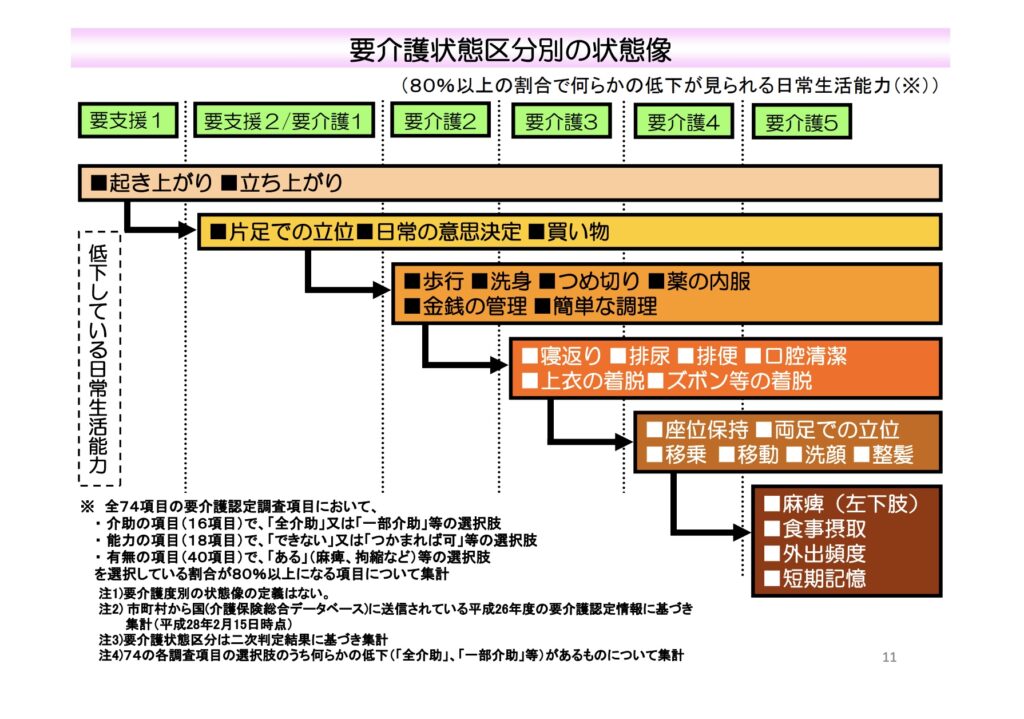

要介護1~5の具体的な状態像

要介護1は「立ち上がりや歩行に部分的見守りが必要」、2は「起居動作に一部介助が必要」、3は「身体介護が全面的に必要」、4は「移乗・排泄・食事でも全介助」、5は「意思伝達以外ほぼ全介助」と段階的に重くなります。

区分が1つ上がるごとに月額の支給限度額も増え、要介護5では約36万円相当(1割負担なら約3.6万円)までサービスを組めるのが大きな特徴です。

たとえば要介護3の利用者が褥瘡や誤嚥性肺炎を繰り返すと、2週間程度で活動レベルが落ち要介護4へ移行するケースが少なくありません。逆にリハビリ強化でADLが改善し、区分変更で2へ下がった事例もあるため、ケアマネは介護度と実態のギャップを常にモニタリングする必要があります。

各区分の状態像を把握し、医学的リスクと生活課題の両面からケアプランを最適化しましょう。

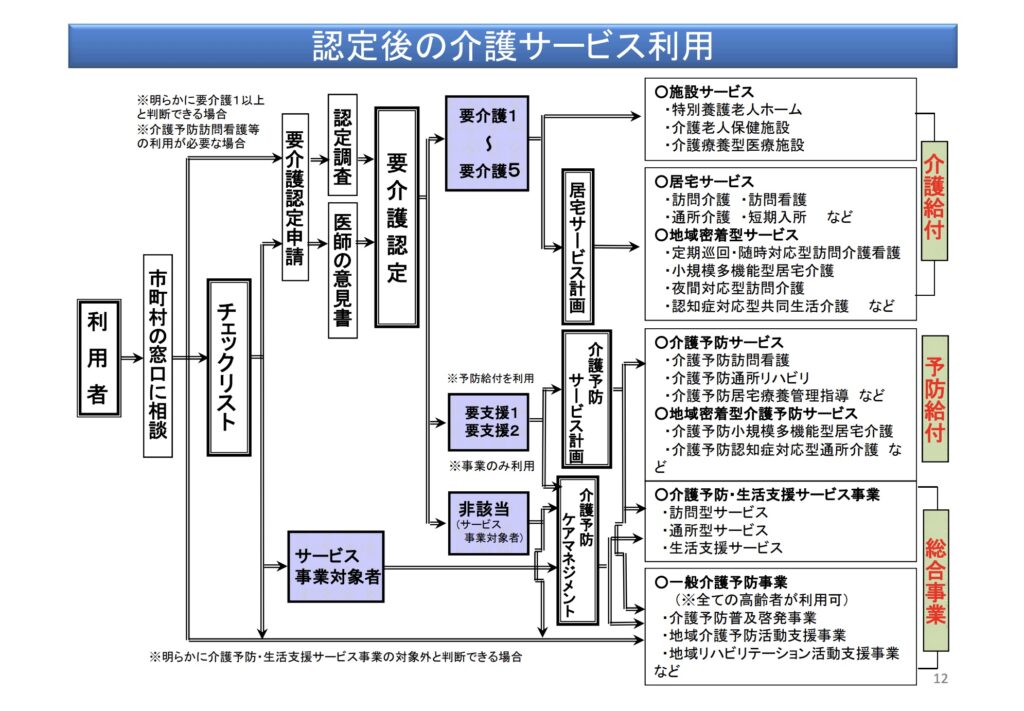

引用元:厚生労働省 【資料6】要介護認定の仕組みと手順 認定後の介護サービス利用 P.12

要支援2⇔要介護1のボーダーライン

観点① 認知機能の状態

認知症高齢者の日常生活自立度が「Ⅱa~Ⅱb」程度で、服薬管理や金銭管理に時折見守りが必要か否かが分岐点です。記憶障害が進んで調理・買い物を一人で完結できなくなると、生活機能障害の時間が増え、一次判定ソフト上も要介護1へ傾きやすくなります。

観点② 状態の安定性

心疾患や糖尿病など慢性疾患の急性増悪がなく、バイタル・栄養状態が安定していれば「要支援2」で維持可能ですが、転倒骨折や嚥下機能低下が重なると歩行・食事介助に手がかかり、要介護1へ移行します。区分変更の判断材料として、直近3か月の入退院歴・FIMスコアを整理すると審査会の理解が得られやすいです。

区分別・介護保険支給限度額と利用できる主なサービス

支給限度額は令和7年8月1日の改定でわずかに増額され、要支援1=月5.1万円、要支援2=10.2万円、要介護1=17.0万円、2=20.0万円、3=27.4万円、4=30.5万円、5=35.8万円(いずれも1割負担時は×10%)が目安です。

要支援は「訪問型(買物援助・ごみ出し)」「通所型(短時間リハビリ)」が中心。要介護1~2は訪問介護・デイサービス・通所リハが柱となり、3以上で入浴・排泄介助の時間も増大。4~5では特養・老健・医療施設入所が現実的選択肢になります。

限度額を超えると全額自己負担になるため、ケアマネはモニタリングで利用実績をこまめに確認し、福祉用具レンタルや短期入所で調整することが重要です。

最新の限度額通知は市町村によって公表時期が異なるため、ケアマネ・施設職員は厚労省の“介護保険最新情報”を定期的にチェックしましょう。

引用元:厚生労働省 【資料6】要介護認定の仕組みと手順 認定後の介護サービス利用 P.13

要介護認定の申請準備と必要書類

申請できる人・窓口・代行申請の範囲

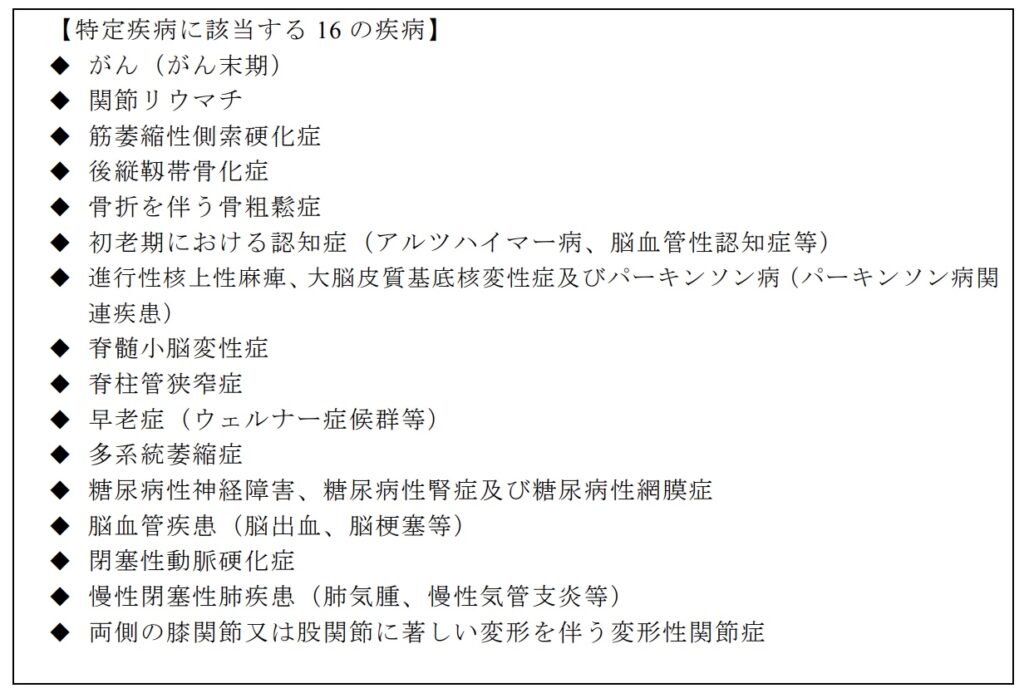

65歳以上の第1号被保険者は要介護状態になった理由を問わず、40〜64歳の第2号被保険者は16特定疾病が原因で介護が必要になった場合に申請できます。

窓口は居住地の市区町村・介護保険課。本人が動けないときは家族、ケアマネジャー、地域包括支援センター職員などが代行申請でき、申請書に委任欄へ署名すれば手続きは成立します。

市区町村は委任状を追加で要求しない運用が標準化されているため「代行=二度手間」という心配は不要です。

引用元:厚生労働省 認定調査員テキスト 2009(平成30 年改訂) 特定疾病 第二号被保険者の「特定疾病」に関する確認

申請書の書き方“迷子にならないチェックポイント”

1.申請区分 …「新規」「更新」「区分変更」から該当するものを1つ選択。更新忘れを防ぐには認定有効期間の満了日の2か月前を目安に提出すると安全圏。

2.主治医欄 …かかりつけ医がいない場合は「なし」で提出し、後日医師を決めても可。

3.介護認定調査先住所 …入院中・施設入所中なら現在地を記入しておくと調査日程がスムーズ。

氏名・住所・被保険者番号など保険証の写しを横に置いて転記すれば5分で書き上がります。自治体によってはオンライン申請も始まっており、電子署名で本人確認が完結するケースも増加中です。

主治医意見書依頼のコツと注意点

主治医意見書は市町村から医療機関へ直接依頼されるため、本人・家族は「かかりつけ医に事情を説明し、診療情報を最新にしておく」だけで済みます。

ポイントは退院直後・病状変化直後に申請する場合。外来予約を待っていると提出期限に間に合わない恐れがあるため、病棟医師に依頼できるか院内相談員に早めに確認すると安全です。

また、複数科を受診している高齢者では「在宅での生活状況」を知る医師を選ぶと認定調査票と意見書の整合性が高まり、審査会で不利になりにくくなります。

訪問調査~審査判定の流れを完全図解

訪問調査で見られる79項目と“特記事項”の重要性

調査員は79項目(身体機能・認知機能・生活機能など)を○×形式で評価します。

選択肢だけでは拾えない情報はフリー記述の特記事項に補足され、ここが一次判定ソフトの推計値を調整する“人の目”となります。

たとえば「屋内歩行は自立だが転倒歴3回、医師が安静指示中」などの背景を書き込むことで、判定が実態に近づきます。

家族や介護職は普段の様子を具体的に説明し、特記事項に反映してもらうことが区分誤差を防ぐ近道です。

一次判定:コンピュータ推計 ― 要介護認定等基準時間とは

一次判定ソフトは、79項目の回答を1分間タイムスタディデータ3,500例と照合し「食事」「排泄」「移動」など6領域の介護所要時間を推計します。

合計時間が25〜32分なら要介護1、110分超なら要介護5というように要介護認定等基準時間で8区分へ自動振り分け。

アルゴリズムは全国共通なので「市町村によって結果が違う」という誤解は原理的に起こりません。

引用元:厚生労働省 【資料6】要介護認定の仕組みと手順 認定後の介護サービス利用 P.11

二次判定:介護認定審査会の審査ポイント

一次判定結果・調査票・主治医意見書を基に、医師・看護師・介護支援専門員ら5名以内の委員が合議します。

審査会では①調査票と意見書の矛盾、②生活機能の変動要因(精神症状・急性疾患など)、③特記事項の信頼性を重点確認し、必要に応じて区分を上下に補正します。議事録には理由が必ず残るため、結果に異議がある場合はここを照会することで不服申立ての論拠が明確になります。

結果通知までの期間&有効期間と更新申請のタイミング

要介護認定は申請受理から原則30日以内に結果通知される仕組みですが、書類不備・主治医意見書遅延により平均37.6日まで伸びている自治体もあります。

通知書には「認定区分」とともに有効期間(新規6か月・更新12〜48か月)が記載され、満了日の60日前から更新申請が可能。更新を過ぎると介護サービス費が全額自己負担になるため、ケアマネはカレンダー機能付きの記録ソフトでアラート設定しておくと安心です。

区分変更申請は状態が大きく変わった日から速やかに提出すれば、判定が遡及し自己負担を抑えられます。

認定結果に納得できないときのリカバリーガイド

区分変更申請・再調査の手順

認定区分が実際の心身状態より軽いと感じたら、区分変更申請で“やり直し”ができます。

市区町村窓口に「区分変更申請書」と主治医意見書(新しい診療情報)を提出すれば、新規申請と同じ訪問調査→一次判定→審査会ルートが最短30日で再実施されます。書類は更新申請用と共通なので、提出ハードルは低めです。

再調査で評価を上げてもらうコツは①転倒・入院など状態悪化のエビデンスを写真や退院サマリーで提示、②日常の介護負担時間を家族が時系列メモで示す、の2点。

これだけで調査員の「特記事項」欄が充実し、一次判定の推計値が実態に近づきやすくなります。

不服申立て(審査請求)~訴訟までの流れ

区分変更でも結果が変わらない場合は、都道府県介護保険審査会への審査請求が次のステップです。

通知を受け取った翌日から3か月以内が申立期限で、申請書に「どの事実が判断ミスか」を具体的に記載することが通過の鍵。

審査会は書面審理を原則とし、平均2~4か月で裁決を出します。それでも不服なら地方裁判所で行政訴訟を提起できますが、判例上は審査会判断が尊重されやすいため、まずはケアマネ・主治医と連携し「追加資料で審査会を説得できるか」を検討するのが現実的ルートです。

“逆転現象”を防ぐ! 調査立会いで家族・職員ができること

逆転現象とは、身体状態は明らかに重くなったのに「介護にかかる時間が減った」という理由で要介護度が低く判定されてしまう現象です。

典型例は、転倒骨折や脳卒中後で寝たきり状態になり、歩行介助やトイレ誘導が不要になったぶん計算上の介護時間が短くなり、判定ソフトが軽度と判断してしまうパターンです。

立会い時に伝える3つのポイント

① 寝たきりに伴う新たな負担〈例:2~3時間ごとの体位交換、褥瘡ケア、吸引〉

② 精神・認知症状による見守り負担〈例:疼痛で夜間に呼び出しベルを繰り返す〉

③ 医療的ケアや機器管理〈例:経管栄養や酸素療法の準備・後片付け〉

これら「時間では測りにくい手間」を家族や職員が調査員へ具体的に示し、特記事項に書き込んでもらうことで、実態とかけ離れた低い要介護度を防げます。

要介護度別・サービス利用パターンと費用シミュレーション

自宅で介護予防サービス(要支援1・2)

要支援1の区分支給限度額は月5.1万円、要支援2は10.2万円(1割負担なら5,100円/1万200円)※2025年8月改定後。

利用者負担を抑えつつ効果を高める王道は、週1回の通所型リハ+月1回の訪問型栄養指導を組み合わせフレイルを予防すること。

実例として、要支援2のAさん(85歳)が週2回の短時間デイ+歩行器レンタルを併用したところ、6か月で握力が4kg改善し区分変更を回避できました。費用は1割負担で月8,900円程度に収まっています。

自宅で居宅サービス(要介護1~5)

要介護1=17.0万円、2=20.0万円、3=27.4万円、4=30.5万円、5=35.8万円が月額限度額(単位ベース換算)。

モデルケース:要介護3のBさんが①訪問介護1日2回②デイサービス週3回③訪問看護週1回を組むと月26.7万円ほど(うち自己負担2割世帯なら約5.3万円)。

支給限度額を超えると全額自己負担になるため、ケアマネは短期入所を隔月利用にして単位数を分散し、加算込みでも限度額内に収める“パズル調整”が必須です。

※ 在宅介護のストレスケアについて詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/kaigo-iraira-taisyohou/

施設入居を選ぶケースと注意点

介護度が3以上で夜間の見守り負担が家族だけでは限界になったら、特養(介護老人福祉施設)や介護医療院を検討するタイミングです。

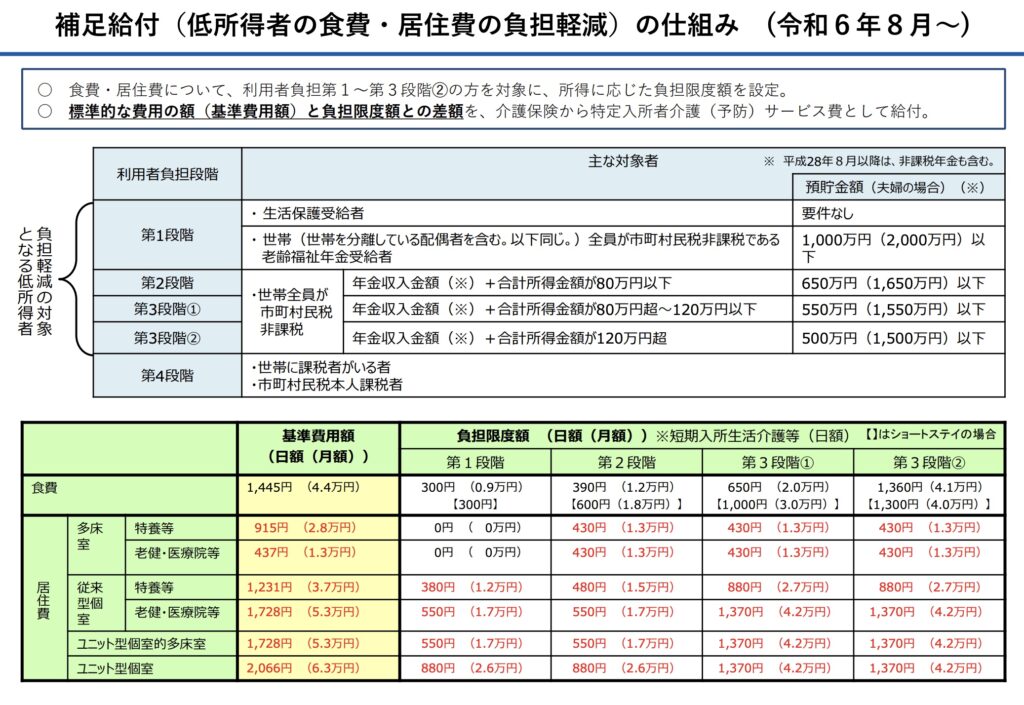

月額費用は居住費・食費を含めると要介護3で約12〜14万円(1割負担)ですが、所得や資産応じた“負担限度額認定制度”が使えれば居住費・食費を大幅に圧縮可能。入居待機期間中は「ショートステイ定期利用」で在宅限度額を有効活用し、家族負担を緩和しましょう。

引用元:厚生労働省 介護保険最新情報 Vol.1280 令和6年8月からの特定入所者介護(予防)サービス費の見直しに係る周知へ協

力依頼について 令和6年 6 月 21 日

※ 後悔しない介護施設の選び方について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/shisetu-sentakugaido/

福祉用具レンタル・住宅改修の給付を最大限活用する方法

福祉用具貸与は車いす・特殊寝台など13種目。要支援・要介護1では原則レンタル対象外の種目があるため、「必要だけれど対象外」の場合は住宅改修(上限20万円)や地域福祉基金を併用すると負担を抑えられます。

たとえば段差解消スロープ(3万円)+手すり設置(2万円)は住宅改修の給付内で自己負担1割=5,000円で導入可能。

給付申請は工事前の見積書提出が鉄則なので、ケアマネは事前に建築業者と三者面談を調整し、着工後の不支給リスクを回避しましょう。

介護現場スタッフ必見! 調査委託・区分変更サポート実務

担当ケアマネジャーが押さえるべき認定調査委託の是非

調査委託=ケアマネが訪問調査を代行する仕組みには、「生活実態を最も知る専門職が聞き取り・記録できる」という長所があります。一方で、評価対象と利害関係があると判定が甘くなる懸念も指摘されています。

公平性を保つ3つの工夫

① 外部ケアマネへの委託… 同一法人内ではなく、地域包括支援センターや近隣事業所のケアマネに依頼し、身内評価を回避する。

② クロスチェック体制… ケアマネが作成した調査票を自治体職員がダブルチェックし、特記事項の抜けや主観的記述を補正する。

③ 調査員研修の共有… 年1回の合同研修で判定基準を共有し、評価のバラつきを最小化する。

これらの仕組みを整えれば、「利用者の実態を細かく把握できる」という委託のメリットを活かしつつ、バイアスのリスクを抑えた運用が可能になります。施設や事業所は“第三者の目が必ず入るフロー”を明文化しておくと、家族や自治体からの信頼性も高まります。

末期がん/急性増悪など特殊事例の対応フロー

末期がんや急性増悪で余命が短い利用者には、厚労省が示した迅速認定の特例を活用し、暫定ケアプランで即日サービス開始→認定後に本プランへ移行する流れが推奨されています。

たとえば在宅ホスピス患者が退院当日に申請したケースでは、医師の診療情報提供書を窓口へFAX→自治体が“暫定プラン可”と判断→翌日から訪問看護・訪問介護を開始でき、家族の介護負担を最小化できました。

現場では「急変時こそ先に申請・後で整える」フローを徹底し、死亡後の請求漏れを防ぎましょう。

申請前サービス利用・“みなし2号”の扱いと留意点

社会保険未加入の生活保護受給者(64歳以下)はみなし第2号被保険者に該当せず、原則介護保険の枠外です。

この層が施設入所を希望する場合は①生活保護法の介護扶助で暫定利用、②入所後に65歳到達または医療保険加入で“真の第2号”となり申請──という二段階運用が必要です。

ケアマネは「保険給付になる日」を見込み、暫定ケアプランから介護保険プランへ円滑に切り替わるよう料金説明を前倒ししておくとトラブルを防げます。

よくある質問(FAQ)&トラブルシューティング

要支援から要介護になる基準は?

境目は「生活全般の自立度」と「認知機能」の2軸で判断されます。

自立した食事・排泄・移動が部分的にでも困難になり、認知症の症状が日常生活に影響し始めると要介護1へ移行しやすい――というのが厚労省定義の要点です。

在宅で見守りが1日60分を超えたら区分変更の目安と覚えておくと、ケアマネ・家族ともタイミングを逃しにくくなります。

更新を忘れたらどうなる?

更新申請が認定満了日を過ぎると、その翌日から介護サービス費が全額自己負担になります。さらに新規扱いで審査がやり直しになるため、最短でも1か月は無保険状態。

防ぐにはケアマネがケアプラン作成システムのアラート機能を使い、満了2か月前に「更新」のタスクリマインダーをセットするのが鉄板です。

認定調査の日程が合わない場合の対処法 ほか

平日対応が難しい働き世代の家族は、申請時に「土曜AM希望」と特記事項へ明記すれば、自治体は原則調整に応じてくれます。

どうしても都合がつかないときは地域包括支援センター職員が同席者として代理説明し、家族は電話で補足情報を提供すれば審査会で不利になることはありません。

その他、「入院中に申請したが退院が延びて調査が空振りしそう」「調査員に認知症の症状をうまく伝えられなかった」といったケースでも、ケアマネ経由で追加特記事項を提出できるので諦めずに自治体へ相談しましょう。記事項で補足可能です。

まとめ:要介護認定を味方につけ、最適な介護サービスを受けよう

要介護認定は「公的介護保険を自己負担1〜3割で使うためのパスポート」です。申請からサービス利用までのステップを理解し、自分の状態に合った区分を得られれば、費用と手間を最小限に抑えて必要な支援を受けられます。

認定制度があることで、市区町村は公平な財源配分を行い、利用者は限度額の範囲内で柔軟にサービスを組み合わせることができます。逆に言えば区分が実態より軽ければ、使える単位が足りず介護の質が低下したり、家族の介護負担が膨らんだりするリスクが高まります。

たとえば要支援2で週1回のデイサービスしか利用できなかった独居高齢者が、区分変更で要介護1となり訪問介護とショートステイを併用できるようになった結果、転倒が減って入院ゼロを維持できたケースは少なくありません。要介護認定を「受けっぱなし」にせず、状態変化のたびに区分を見直すことで生活の質(QOL)は着実に向上します。

結論として、利用者や家族は「早めの申請・適切な区分・定期的な見直し」を合言葉に、ケアマネジャー・医療職とチームを組んで認定制度をフル活用しましょう。それが最適なサービスを無理なく受け、安心して暮らし続けるいちばん確実な方法です。

※ ケアマネの高齢化と人材不足について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/caremanager-koureika-jinzaitaisaku/

コメント