優秀な職員の退職は「突然」のようで、実は前兆が積み重なって起きることがほとんどです。結論から言うと、離職は「前兆の早期発見 → 24時間以内の初動 → 1on1で本音の原因特定 → 小さな改善の合意 → 30日フォロー」の流れで、防げる確率が上がります。

この記事では、介護現場で起きがちな「辞める前兆10選」をチェックリスト化し、管理者・リーダーがそのまま使える声かけ例/1on1質問テンプレ/改善提案の型まで、コピペで使える形でまとめました。

離職は「前兆→初動1on1→改善提案→30日フォロー」で止められる

離職対策で一番効くのは、制度やスローガンではなく「最初の24時間の動き」です。前兆に気づいたら、まずは詰めずに・急がずに・放置しない。その上で1on1で原因を言語化し、本人が「ここなら続けられる」と思える最小の改善を合意して、30日フォローまでセットで回す。これが王道です。

退職を考える職員の多くは、頭の中で「辞める理由の整理」と「辞めた後の見通し」を同時に進めています。ここに入ってしまうと、現場側が動いても手遅れになりがちです。だからこそ、“辞める”と決める前のサイン段階で介入する必要があります。

「最近元気がない」「報連相が減った」程度の段階で、短い声かけ→翌日までに1on1→小さな調整(夜勤回数・担当・ペア変更など)を1つだけ決める。これだけでも、気持ちが折れたまま退職へ進む流れを止められます。

ここから先は、前兆を見抜くためのチェックリストと、初動・面談・改善提案の具体策です。まずは、次のチェックリストで状況を可視化してください。

退職前兆チェックリスト(Yes/No)

当てはまるものにチェックを入れてください。3つ以上で要注意、5つ以上で“今週中に1on1推奨”です。

- □ 以前より笑顔や雑談が減った

- □ 挨拶や返事が短くなった/目が合いにくい

- □ 報連相が減った、情報共有に参加しない

- □ ミスが増えた、記録が雑になった

- □ 仕事のスピードが落ちた/動きが遅い

- □ 苦手業務・夜勤・委員会を避ける発言が増えた

- □ 有休を固めて取りたがる/急に休み希望が増えた

- □ 申し送りや会議で発言しなくなった

- □ 「どうせ変わらない」「もういいです」など諦め言葉が出る

- □ スキルの高い人ほど、周囲の負担を背負って疲弊している

介護職が辞める前兆(退職サイン)10選

退職サインは、派手な言動よりも「小さな変化」に出ます。特に優秀な職員ほど、揉めずに静かに準備を進めるため、周囲が気づきにくいのが特徴です。

優秀な職員は、業務を回しながら周囲にも配慮します。限界まで我慢し、ある日「決めました」となる。つまり、辞める直前よりも、その前の“静かなサイン”を拾えるかが勝負です。

1)雑談・笑顔が減る

表情の変化は最初のサインになりやすいです。

疲労・不満・孤立感が強まると、まずコミュニケーションに出ます。

休憩中に席を外す、談笑に入らない、目線が下がる。

「最近どう?」ではなく「最近忙しそうだけど負担増えてない?」と具体に声をかけましょう。

2)挨拶・返事が短くなる(目が合いにくい)

関係性の糸が細くなるサインです。

気持ちのエネルギーが切れてくると、最低限の反応だけになります。

返事が「はい」だけ、表情が固い、声が小さい。

評価や叱責ではなく、「いつもありがとう。最近大変そうで心配」とケアから入るのが効果的です。

3)報連相が減る/情報共有の場に乗らない

職員が現場から“心が離れている”兆候です。

辞める気持ちが出ると、「改善や共有に時間を使う意味が薄い」と感じ始めます。

申し送りで最低限しか話さない、会議で意見を言わない。

「共有して」と指示する前に、「共有しづらい理由」を1on1で探る必要があります。

4)ミスが増える/記録が雑になる

能力不足ではなく、心身の余裕不足の可能性が高いです。

疲労が溜まると注意力が落ち、丁寧さが維持できません。

記録の抜け、ダブルチェック漏れ、ヒヤリハットが増える。

責めるより「今どこが一番きつい?」を聞き、負担の“原因業務”を特定しましょう。

5)仕事のスピードが落ちる/動きが鈍くなる

限界が近いサインです。

睡眠不足・疲労・ストレスで身体が動かなくなります。

休憩後も戻りが遅い、移動がゆっくり、表情が硬い。

勤務の見直し(夜勤回数・連勤・役割)を“本人と合意して”微調整するのが先です。

6)苦手業務・夜勤・委員会を避ける発言が増える

「これ以上は抱えられない」というSOSの可能性があります。

優秀な人ほど背負い込み、限界で「もう無理」が出ます。

「夜勤がきつい」「委員会は難しい」「他の人に任せたい」など。

逃げと決めつけず、“何が負担か”を言語化して手当てしましょう。

7)有休を固めて取りたがる/急に休み希望が増える

転職活動や心身回復の準備に入っている場合があります。

面接・見学・研修参加など、外部に動く時間が必要になるからです。

月後半に連続休み希望、平日休みの希望が増える。

詮索ではなく「休み方を工夫したい?体調面?」と目的を確認するのが先です。

8)申し送りや会議で発言しなくなる(提案が消える)

現場に期待していない状態かもしれません。

提案しても変わらない経験が続くと、意見を言うエネルギーがなくなります。

「特にありません」が増える、目線が下がる。

まずは「以前の提案、ちゃんと拾えてなくてごめん。今一番困ってることを教えて」と修復から入ります。

9)諦め言葉が出る(「どうせ変わらない」「もういいです」)

退職の最終段階に近い危険サインです。

改善の期待が切れると、決断が固まります。

相談しなくなる、反応が薄い、淡々としている。

ここまで来たら、次章の「24時間以内の初動」を最優先してください。

10)優秀な人ほど“周囲の負担”を背負い、静かに疲弊している

優秀な人の離職は、「本人の弱さ」ではなく「構造の偏り」で起きます。

頼られる人に仕事が集まり続けると、限界が来ます。

新人フォロー、難ケース対応、急変対応、記録の尻拭いが集中する。

個人の気合いで解決しようとせず、仕事の配分と仕組みを見直すのが正解です。

前兆に気づいたときの初動|24時間以内にやる声かけと1on1

初動はシンプルでOKです。①短い声かけ(詰めない)→②翌日までに1on1確保→③原因の言語化→④最小の改善を1つ合意。これだけでも「放置されていない」という安心感が戻ります。

退職が進む一番の加速要因は、本人の中で「ここにいても変わらない」が確信になることです。初動で“話を聞く姿勢”を示すだけでも、流れを止められます。

まずは30秒の声かけ(例文そのまま使えます)

最初の一言は「評価」ではなく「気づき+心配」です。

「辞めるの?」と聞くと、防衛反応が出て本音が引っ込みます。

目的は退職確認ではなく、“話せる空気を作る”ことです。

1on1の進め方(20〜30分でOK)

1on1は「原因探し」より先に、「安心」を作ることが大事です。

安心がないと本音が出ず、表面的な話で終わります。

以下の順番で進めると、現場でも回しやすいです。

- 感謝(まず先に):「いつも助かってる。ありがとう」

- 観察事実:「最近、会議で発言が減った気がして心配」

- 確認:「今の負担、10段階でいうとどれくらい?」

- 原因の棚卸し:「一番しんどいのは“業務量・人間関係・成長不安・家庭事情”のどれ?」

- 最小改善の合意:「今週できる小さな改善、1つだけ決めよう」

- 次回設定:「来週同じ時間で10分フォローさせて」

“改善提案”を盛り込みすぎず、まずは1つに絞るのがポイントです。

1on1質問テンプレ(原因特定用10問)

やってはいけないNG初動(関係を壊します)

- 「辞めるの?」「いつ辞めるの?」と詰める

- 「みんな大変」「甘えるな」と一般論で片付ける

- 原因の前に“引き留め条件”を提示して取引にする

- その場しのぎの約束をして、フォローしない

初動で“聞く姿勢”と“1つの改善合意”ができれば、離職確定の流れを止めやすくなります。次は、そもそも優秀な職員が辞める理由を整理します。

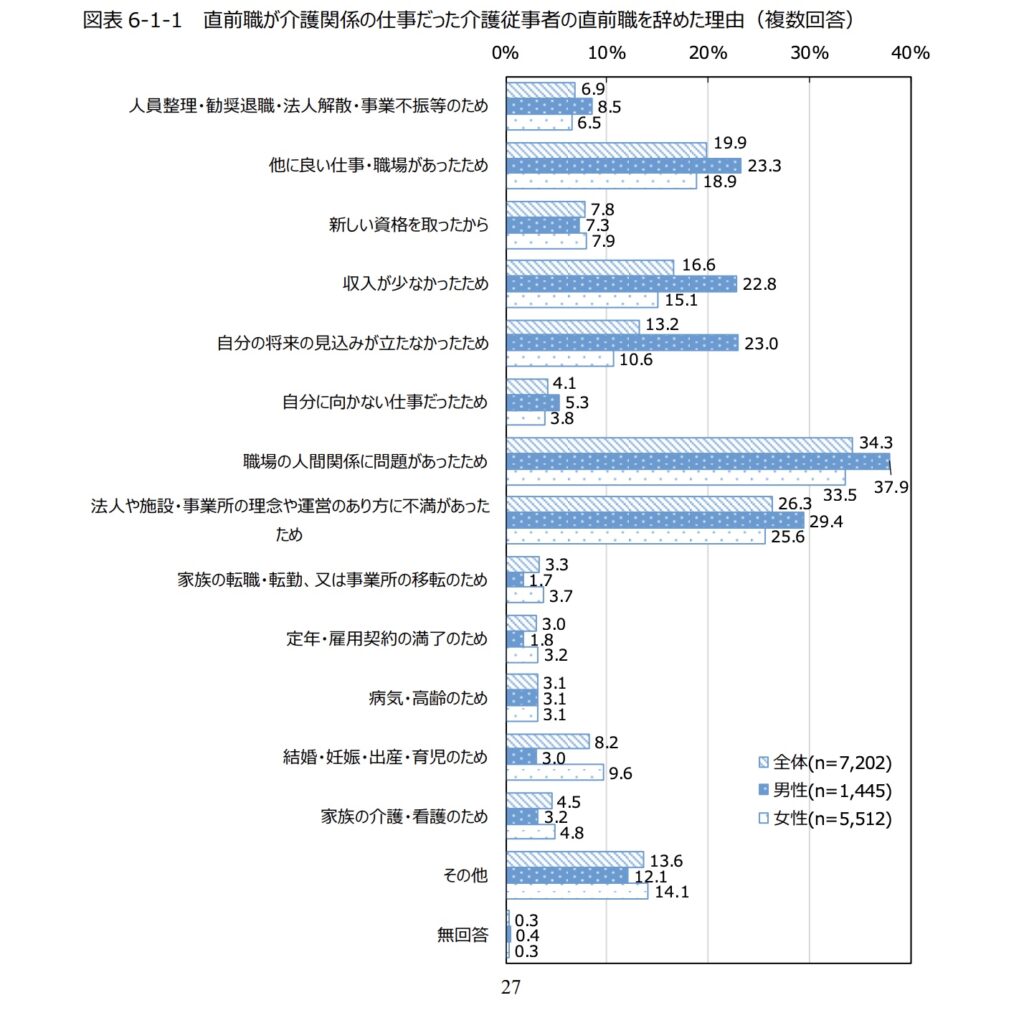

優秀な介護職員が辞める主な理由(データ+現場の実感)

優秀な職員が辞める理由は、給与だけではありません。多くは「人間関係」「負担の偏り」「評価・成長の見通し」「勤務の無理」「改善が進まない諦め」が複合して起きます。

優秀な人ほど仕事を回せてしまうため、課題が“その人の頑張り”で隠れてしまいます。結果として負担が集中し、本人が静かに燃え尽きます。

理由1:負担が集中する(頼られすぎる)

優秀な人ほど、仕事が集まりやすい構造があります。

「早い・丁寧・安心」だから任せたくなる。しかし、それが続くと限界が来ます。

難ケース、急変、家族対応、新人指導、委員会運営が集中。

配分の偏りを見える化し、役割を分散しない限り、同じ離職が繰り返されます。

理由2:人間関係の消耗(言えない・頼れない)

介護現場の離職理由で、根が深いのは人間関係です。

毎日チームで動く仕事だから、関係性の摩耗が続くと回復しにくい。

小さな不満が溜まり、相談しない→孤立→転職で解決しようとする。

対策は「仲良く」ではなく、「言える仕組み(1on1・相談窓口・ルール)」です。

理由3:評価・成長の見通しがない(頑張り損)

優秀な人ほど、成長の天井が見えると離れます。

努力が評価や役割に反映されないと、外に可能性を求めます。

「任されるだけで報われない」「役割が増えるほど損」と感じる。

評価の透明化、役割と手当の整合、キャリアの見える化が必要です。

理由4:勤務の無理(夜勤・連勤・休めない)

体力の限界は、気持ちでカバーできません。

睡眠不足や連勤が続くと、判断力も対人余裕も落ちます。

夜勤回数、急な残業、休憩が取れない、希望休が通らない。

まずは「一時的な調整」で回復の余地を作り、次に構造を整えます。

理由5:「変わらない」と諦める(改善が進まない)

最後に決断を固めるのは“諦め”です。

提案しても変わらない経験が続くと、心が離れます。

「言っても無駄」「どうせ変わらない」→退職準備。

小さな改善を確実に実行し、“変わる実感”を積むことが最大の離職対策です。

理由が分かったら、次は具体策です。今週・今月・3か月で何をするか、現場で回せる形に落とし込みます。

引用元:公益社団法人介護労働安定センター 令和5年度 介護労働実態調査結果 2024年7月

離職を防ぐ具体策|短期(今週)・中期(今月)・構造(3か月)

離職対策は「大改革」ではなく、小さな改善を確実に実行して信頼を回復することが近道です。まずは今週できることから始め、次に今月、最後に3か月で構造を整えます。

退職を考える人は、早く状況を変えたい。長期計画だけ示されても「今が苦しい」が解決しません。

短期(今週):まず1つ、負担を減らす(小さな改善合意)

今週は“1つだけ”でOKです。

改善の実行が見えると、「ここで続けられるかも」が戻ります。

1on1で決めた改善は、必ず期限(例:2週間)と次回確認日をセットにします。

中期(今月):改善提案の型で“現実的に”前に進める

改善は「不満」ではなく「提案」に落とすと進みます。

改善提案の型(そのまま使えます):

- 現状:今困っていること(いつ・どこで・何が)

- 影響:誰にどんな影響が出ているか(ミス・残業・不満)

- 原因仮説:なぜ起きているか(人・手順・役割・情報)

- 提案:現実的な案を1〜2個(まず小さく)

- 条件:必要な支援(時間・人・物)

- 期限:いつまでに何をやるか

「夜勤明けの記録が雑になりミスが増える → 明けの15分を“記録専用”にし、相方が見守りをカバー → 2週間試す」

全員が納得する完璧案より、“小さく試して改善する”方が離職対策としては強いです。

構造(3か月):負担の偏りを見える化して“仕組み”で守る

優秀な人を守るには、属人化を減らす仕組みが必要です。

- 役割の棚卸し:誰が何を背負っているか一覧化

- 難ケース対応のルール:特定の人に集中しない

- 新人指導の分担:主担当+副担当で抱えない

- 相談ルートの明確化:困ったら誰に何を言うか

- 月1の短い1on1運用:5〜10分でも“継続”が効く

仕組みがない現場では、結局「頑張れる人」が損をして辞めます。

3か月で“偏りを減らす仕組み”を作ると、離職は長期的に下がりやすくなります。

突然退職を申し出られた時の対処法

突然の退職申し出が来たら、まずは感情的に引き留めず、「受け止める→理由を整理する→選択肢を提示する→本人の決定を尊重する」の順で対応します。強引な引き留めは、信頼を壊して悪い口コミにもつながりやすいので注意が必要です。

退職を口にする時点で、本人の中では相当悩んだ末の決断であることが多いからです。ここで否定されると、「もう話しても無駄」と関係が切れます。

退職面談で聞く順番(コピペ用)

引き留めの提案は“取引”ではなく“改善”として提示する

提案は「あなたのため」だけにせず、現場全体の改善として伝えるのがポイントです。

「夜勤回数を減らす」だけでなく「偏りを是正する仕組みを作る」とセットで提示する。

本人が残らなかったとしても、改善が残れば次の離職を防げます。

引き継ぎ・リスク管理(最低限ここは守る)

- 個別ケースの注意点(転倒リスク・服薬・食事形態・家族対応)を一覧化

- 担当業務(委員会・研修・物品)を棚卸し

- 残職員の負担が急増しないよう、シフトと役割を前倒しで再設計

突然の退職は痛いですが、対応次第で「次の離職」を防ぐチャンスにもなります。

※ 人手不足の原因と背景について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/kaigostaff-gensyou-haikei/

※ 介護職の退職理由について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/kaigosyoku-taisyokuriyuu7sen-saishinban/

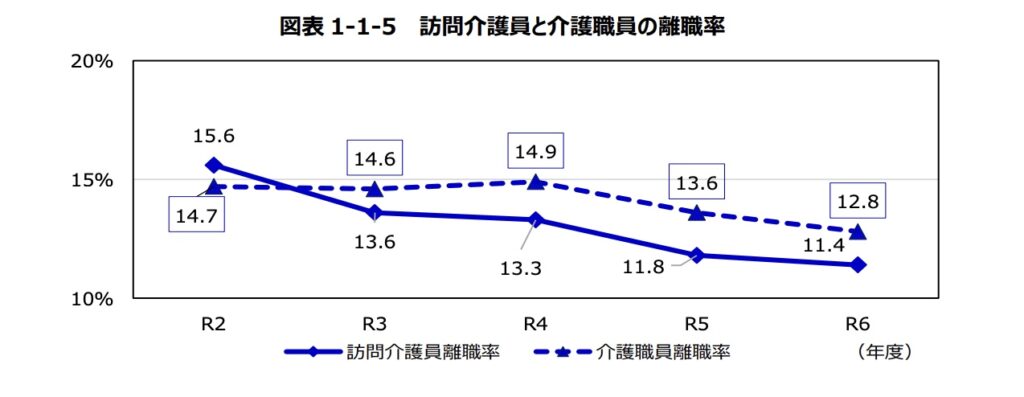

介護職の離職率と事業所への影響

介護業界の離職率は年度により変動しますが、概ね1割強(約13%前後)と言われることが多く、決して低くありません。離職は「一人減る」だけで終わらず、現場全体に連鎖します。

介護はチームで回す仕事です。欠員が出ると残業・夜勤負担が増え、ミスや不満が増え、さらに離職が続く“負のスパイラル”に入りやすいからです。

採用コスト・教育コスト、業務の属人化、家族対応の不安、稼働率への影響、事故リスクの増加などが同時に起きます。

だからこそ、辞める直前の対応よりも、前兆段階での初動と仕組みづくりが、最も費用対効果が高い対策になります。

引用元:公益財団法人介護労働安定センター 令和6年度「介護労働実態調査」結果の概要について 2025年7月28日

FAQ(よくある質問)

Q1:介護職が辞める前兆で一番多いのは?

一番多いのは「コミュニケーションの減少(雑談・報連相・発言が減る)」です。

心が現場から離れると、まず“関わり”が減るからです。

申し送りで最低限しか話さない、会議で意見が消える。

変化に気づいたら、詰めずに早めに1on1を入れるのが効果的です。

Q2:退職を引き留めるのは違法になりますか?

丁寧な対話や条件提示は問題になりにくい一方、強要や圧力は避けるべきです。

本人の意思決定を尊重しない対応は、トラブルにつながりやすいからです。

脅し、人格否定、退職届を出させない、過度な引き止め。

「受け止め→理由整理→改善案提示→本人の決定尊重」の順で対応しましょう。

Q3:優秀な職員ほど辞めるのはなぜ?

優秀な人ほど仕事が集中し、静かに燃え尽きるからです。

“頑張れる人”に依存する構造があると、負担が偏ります。

難ケース対応や新人指導が集まり、回復の余地がなくなる。

個人の問題にせず、配分と仕組みを整えることが根本対策です。

Q4:1on1はどれくらいの頻度が現実的?

月1回5〜10分でも継続できれば効果があります。

“定期的に話せる場”があるだけで、抱え込みが減るからです。

夜勤前後の5分、勤務交代の10分を固定枠にする。

完璧な制度より、続く運用が勝ちです。

Q5:前兆が出ている職員に、周囲はどう接すればいい?

周囲は「励ます」より「孤立させない」が正解です。

励ましがプレッシャーになることもあるからです。

声かけ、短い雑談、ペアの調整、負担の見える化。

本人が“助けて”と言いやすい空気を作りましょう。

まとめ|優秀な人ほど「辞める前に」見ている

優秀な職員の離職は、突然ではありません。小さな前兆が必ず出ます。だからこそ、やるべきことは明確です。

- 前兆10選で早期に気づく

- 24時間以内の初動で放置しない

- 1on1で原因を言語化する

- 最小の改善を1つ合意して実行する

- 30日フォローで“変わる実感”を積む

離職対策は、特別な制度より「最初の動き」と「小さな改善の積み重ね」が効きます。まずは、チェックリストで状況を見える化し、気になる職員がいるなら今日中に30秒の声かけから始めてみてください。

コメント